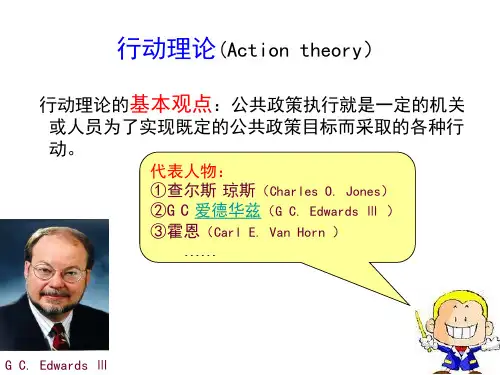

行动理论(Action theory)

- 格式:ppt

- 大小:172.00 KB

- 文档页数:3

行动者网络理论| 新传理论27写在前面布鲁诺·拉图尔是当今世界最重要的学者之一,他的研究及理论在人文社科领域都产生了广泛影响,但同时也存在着相当多的争议。

在一个国际会议上,一位心理学家问拉图尔:“你相信现实的存在吗?”拉图尔哭笑不得:“我当然相信现实。

”但的确有很多人以为,拉图尔的观点是:现实是不存在的。

这是因为拉图尔认为科学事实不是被发现的,而是被建构、被生产的——不是原本就存在于自然界中、被科学家通过实验发现,而是科学家通过研究操作,使人们认识到科学事实的存在。

科学事实被揭露、被接受的过程中,科学家不是观察者,而是参与者,参与了科学事实的建构。

以生物学家巴斯德为例,在拉图尔看来,并非巴斯德发现了病毒的存在,而是巴斯德在与医生、病人、寄生虫、牲畜等人和物的互动中,产生了人们对于病毒的理解。

这一切要得益于他在实验室中数年的参与观察。

拉图尔根据这些思想,提出了行动者网络理论。

先来看一个可以直接用于答题的名词解释:行动者网络理论(Actor-Network Theory,即ANT),也称为异质建构论,是由法国社会学家布鲁诺·拉图尔(BrunoLatour)、米歇尔·卡龙(Michel Callon)和约翰·劳(John Law)提出的社会学分析方法。

该基本理论研究了人与非人行动者之间相互作用并形成的异质性网络,认为科学实践与其社会背景是在同一整个过程中产生,并不具有因果关系,它们相互建构、共同演进,并试图整合技术的宏观分析和微观分析,把技术的社会建构向科学、技术与社会关系建构扩展。

基本思想是:科学技术实践是由多种异质成分彼此联系、相互建构而形成的网络动态过程。

基本方法论规则是:追随行动者,即从各种异质的行动者选择一个,通过追随行动者的方式,向公众展示以此行动者为中心的网络建构过程。

其实简单来说,以拉图尔、卡龙为代表的巴黎学派主张自然和社会的变迁与演进都是通过行动者之间的互动以及行动者、互动所组成的网络决定的。

教师进行行动研究的方法「行动研究」(action research)的定义,依Elliott(1991)的说法,它是『社会情境的研究,用来改善社会情境中行动的质量』。

清楚的说,教师行动研究的目的在解决教师目前所遭遇的问题,它并不是要将研究结果推论到其它的情境中,而是要改善教师本身教学的质量。

因此,念过研究所的教师如果仍以学术研究的观点来进行校内行动研究,对解决教师自身遭遇到的问题并无多大帮助。

也就是说,教师要把握行动研究的精神与目的,才能从行动研究中获益。

以下就金米斯(kemis)的『自我反思螺旋结构』将教师们进行行动研究时应注意的事项加以说明。

一、发现研究问题二、澄清研究问题(一)和同事共同讨论以发现个人的盲点前面说过,行动研究强调教师根据自己所遭遇的问题进行探究,以想出解决的方法与策略。

所以,行动研究最主要的重点就是在澄清个人遭遇的问题。

我为什么要进行这个研究,可能这个问题已经困扰我很久了。

也因为如此,我对这个问题的看法会受我个人主观因素或偏见的影响,以致无法真正发现问题,也就无法对症下药,解决问题。

基于这个理由,找一些伙伴共同讨论,以觉察出个人的盲点,这是行动研究相当必要的策略。

(二)和同事脑力激荡以集思广益讨论有集思广益的功能,它能针对问题发现较多的原因,以便设计策略时能对症下药,提出一些建设性的意见。

举例来说,教师发现学生标点符号为什么总是学不会,所以找了很多的例子,和同事一起讨论。

学生有时会写成「司马光从小死了(,)父亲由母亲抚养长大(。

)」教师们想了很久,想出一大堆的原因:是否孩子念书时都没有注意断句(一气呵成)?是否孩子的语言发展较为迟缓?孩子是否有学习障碍?我们在出试题时,是否常画好格子让孩子将标点符号摆进去,而不必思考标点符号应摆在哪里?是否应教学生辨别各种符号的意义与功能?这些讨论出来的现象都可经由资料的搜集与分析来了解问题真正的原因是什么。

三、拟定研究方法与执行策略【计划】(一)行动研究要采用何种研究方法?这是一个令人困惑的问题。

简述合理行为理论和计划行为理论的主要观点1. 引言1.1 概述合理行为理论和计划行为理论是两种对人类行为进行解释和预测的心理学理论。

这两个理论都试图解释人们在做出决策时的推动因素,并提供了一种框架来预测人们将采取什么样的行动。

1.2 目的本文旨在简述合理行为理论和计划行为理论的主要观点,重点介绍它们各自的基础原理、应用领域以及相互之间的比较分析。

通过对这两个理论进行深入探讨,我们可以更好地理解人类行为背后的心理机制,从而有助于我们预测和引导人们的行为。

1.3 结构接下来,本文将分为五个部分进行阐述。

首先,在第二部分中,我们将详细介绍合理行为理论及其主要观点,并阐明该理论的基础原则。

然后,在第三部分中,我们将介绍计划行为理论以及其主要观点和假设。

紧接着,在第四部分中,我们将对这两个理论进行比较分析,指出它们之间的相似之处和差异性。

最后,在第五部分中,我们将对全文进行总结,并展望未来合理行为理论和计划行为理论的发展趋势。

通过这个结构,我们希望能够全面而清晰地介绍这两个心理学理论的主要观点,并为读者提供一个深入了解人类行为背后心理机制的视角。

2. 合理行为理论2.1 主要观点合理行为理论(theory of reasoned action,简称TRA)是由社会心理学家马丁·菲舍比恩(Martin Fishbein)和伊戈尔·艾休克编制的一种社会认知模型。

该理论主要观点将人的行为决策视作受到个体态度和主观规范影响的结果。

根据合理行为理论,一个人对于某个特定行为的态度以及他们所处社会环境中参照群体对该行为的看法,将共同决定他们是否愿意执行这一行为。

具体而言,合理行为理论提出以下几个主要观点:- 个体态度:个体对于特定行为的态度包括他们对该行为的评价以及期望该行为产生的结果。

个体态度可以被分解成认知组成部分(相信某种情境下采取这样的行为是有益处),以及情感组成部分(个体对于采取这样的行为感到愉悦或不愉快)。

行动者网络理论| 新传理论27写在前面布鲁诺·拉图尔是当今世界最重要的学者之一,他的研究及理论在人文社科领域都产生了广泛影响,但同时也存在着相当多的争议。

在一个国际会议上,一位心理学家问拉图尔:“你相信现实的存在吗?”拉图尔哭笑不得:“我当然相信现实。

”但的确有很多人以为,拉图尔的观点是:现实是不存在的。

这是因为拉图尔认为科学事实不是被发现的,而是被建构、被生产的——不是原本就存在于自然界中、被科学家通过实验发现,而是科学家通过研究操作,使人们认识到科学事实的存在。

科学事实被揭露、被接受的过程中,科学家不是观察者,而是参与者,参与了科学事实的建构。

以生物学家巴斯德为例,在拉图尔看来,并非巴斯德发现了病毒的存在,而是巴斯德在与医生、病人、寄生虫、牲畜等人和物的互动中,产生了人们对于病毒的理解。

这一切要得益于他在实验室中数年的参与观察。

拉图尔根据这些思想,提出了行动者网络理论。

先来看一个可以直接用于答题的名词解释:行动者网络理论(Actor-Network Theory,即ANT),也称为异质建构论,是由法国社会学家布鲁诺·拉图尔(BrunoLatour)、米歇尔·卡龙(Michel Callon)和约翰·劳(John Law)提出的社会学分析方法。

该基本理论研究了人与非人行动者之间相互作用并形成的异质性网络,认为科学实践与其社会背景是在同一整个过程中产生,并不具有因果关系,它们相互建构、共同演进,并试图整合技术的宏观分析和微观分析,把技术的社会建构向科学、技术与社会关系建构扩展。

基本思想是:科学技术实践是由多种异质成分彼此联系、相互建构而形成的网络动态过程。

基本方法论规则是:追随行动者,即从各种异质的行动者选择一个,通过追随行动者的方式,向公众展示以此行动者为中心的网络建构过程。

其实简单来说,以拉图尔、卡龙为代表的巴黎学派主张自然和社会的变迁与演进都是通过行动者之间的互动以及行动者、互动所组成的网络决定的。

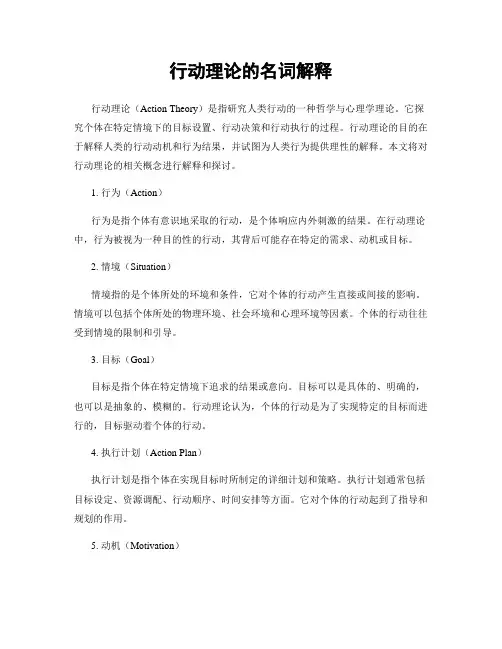

行动理论的名词解释行动理论(Action Theory)是指研究人类行动的一种哲学与心理学理论。

它探究个体在特定情境下的目标设置、行动决策和行动执行的过程。

行动理论的目的在于解释人类的行动动机和行为结果,并试图为人类行为提供理性的解释。

本文将对行动理论的相关概念进行解释和探讨。

1. 行为(Action)行为是指个体有意识地采取的行动,是个体响应内外刺激的结果。

在行动理论中,行为被视为一种目的性的行动,其背后可能存在特定的需求、动机或目标。

2. 情境(Situation)情境指的是个体所处的环境和条件,它对个体的行动产生直接或间接的影响。

情境可以包括个体所处的物理环境、社会环境和心理环境等因素。

个体的行动往往受到情境的限制和引导。

3. 目标(Goal)目标是指个体在特定情境下追求的结果或意向。

目标可以是具体的、明确的,也可以是抽象的、模糊的。

行动理论认为,个体的行动是为了实现特定的目标而进行的,目标驱动着个体的行动。

4. 执行计划(Action Plan)执行计划是指个体在实现目标时所制定的详细计划和策略。

执行计划通常包括目标设定、资源调配、行动顺序、时间安排等方面。

它对个体的行动起到了指导和规划的作用。

5. 动机(Motivation)动机是指个体内在的、驱使其行动的力量或心理状态。

行动理论认为,动机是个体行为的基础,它可以来自内部的需求、欲望,也可以来自外部的奖励、惩罚。

个体的动机决定了其对行动目标的积极性和努力程度。

6. 自我调节(Self-Regulation)自我调节是指个体对自身行为进行控制和调节的过程。

在行动理论中,自我调节是指个体通过设定目标、监控行动过程,并根据反馈信息进行修正和调整。

自我调节能力的高低直接影响到个体的行动效果和执行能力。

7. 反馈(Feedback)反馈是指个体在行动过程中获得的关于行动结果的信息。

反馈可以来自内部,如个体的感受和体验,也可以来自外部,如他人的评价或物质奖励。

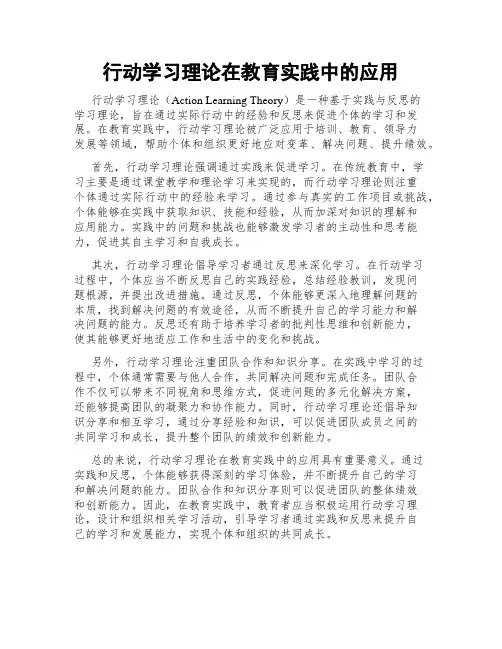

行动学习理论在教育实践中的应用行动学习理论(Action Learning Theory)是一种基于实践与反思的学习理论,旨在通过实际行动中的经验和反思来促进个体的学习和发展。

在教育实践中,行动学习理论被广泛应用于培训、教育、领导力发展等领域,帮助个体和组织更好地应对变革、解决问题、提升绩效。

首先,行动学习理论强调通过实践来促进学习。

在传统教育中,学习主要是通过课堂教学和理论学习来实现的,而行动学习理论则注重个体通过实际行动中的经验来学习。

通过参与真实的工作项目或挑战,个体能够在实践中获取知识、技能和经验,从而加深对知识的理解和应用能力。

实践中的问题和挑战也能够激发学习者的主动性和思考能力,促进其自主学习和自我成长。

其次,行动学习理论倡导学习者通过反思来深化学习。

在行动学习过程中,个体应当不断反思自己的实践经验,总结经验教训,发现问题根源,并提出改进措施。

通过反思,个体能够更深入地理解问题的本质,找到解决问题的有效途径,从而不断提升自己的学习能力和解决问题的能力。

反思还有助于培养学习者的批判性思维和创新能力,使其能够更好地适应工作和生活中的变化和挑战。

另外,行动学习理论注重团队合作和知识分享。

在实践中学习的过程中,个体通常需要与他人合作,共同解决问题和完成任务。

团队合作不仅可以带来不同视角和思维方式,促进问题的多元化解决方案,还能够提高团队的凝聚力和协作能力。

同时,行动学习理论还倡导知识分享和相互学习,通过分享经验和知识,可以促进团队成员之间的共同学习和成长,提升整个团队的绩效和创新能力。

总的来说,行动学习理论在教育实践中的应用具有重要意义。

通过实践和反思,个体能够获得深刻的学习体验,并不断提升自己的学习和解决问题的能力。

团队合作和知识分享则可以促进团队的整体绩效和创新能力。

因此,在教育实践中,教育者应当积极运用行动学习理论,设计和组织相关学习活动,引导学习者通过实践和反思来提升自己的学习和发展能力,实现个体和组织的共同成长。

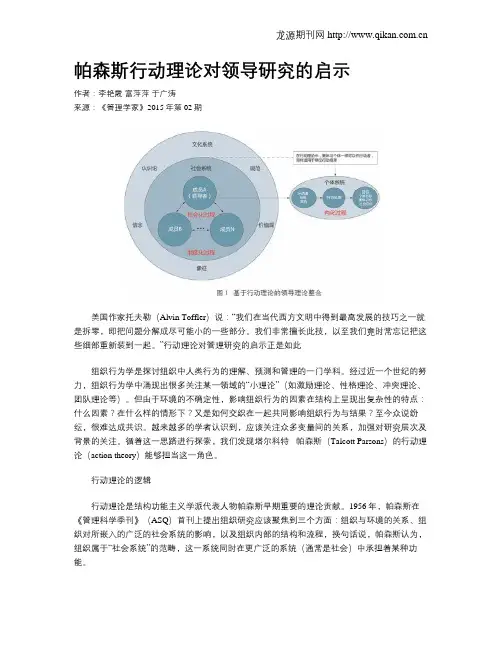

帕森斯行动理论对领导研究的启示作者:李艳霞富萍萍于广涛来源:《管理学家》2015年第02期美国作家托夫勒(Alvin Toffler)说:“我们在当代西方文明中得到最高发展的技巧之一就是拆零,即把问题分解成尽可能小的一些部分。

我们非常擅长此技,以至我们竟时常忘记把这些细部重新装到一起。

”行动理论对管理研究的启示正是如此组织行为学是探讨组织中人类行为的理解、预测和管理的一门学科。

经过近一个世纪的努力,组织行为学中涌现出很多关注某一领域的“小理论”(如激励理论、性格理论、冲突理论、团队理论等)。

但由于环境的不确定性,影响组织行为的因素在结构上呈现出复杂性的特点:什么因素?在什么样的情形下?又是如何交织在一起共同影响组织行为与结果?至今众说纷纭,很难达成共识。

越来越多的学者认识到,应该关注众多变量间的关系,加强对研究层次及背景的关注。

循着这一思路进行探索,我们发现塔尔科特 ·帕森斯(Talcott Parsons)的行动理论(action theory)能够担当这一角色。

行动理论的逻辑行动理论是结构功能主义学派代表人物帕森斯早期重要的理论贡献。

1956年,帕森斯在《管理科学季刊》(ASQ)首刊上提出组织研究应该聚焦到三个方面:组织与环境的关系、组织对所嵌入的广泛的社会系统的影响,以及组织内部的结构和流程,换句话说,帕森斯认为,组织属于“社会系统”的范畴,这一系统同时在更广泛的系统(通常是社会)中承担着某种功能。

帕森斯的理论体系可以简单概括为:1个“单位行动”、2个“规范性取向”、3个“行动系统”、4个“功能范式”、及5个“模式变量”。

以“行动”(action)为核心和起点,帕森斯通过单位行动、行动系统、模式变量及功能范式四个核心概念,对社会系统的功能和结构进行了系统的梳理。

单位行动是行动理论的核心概念和起点,包含行动者、目标、情境和规范性取向。

在社会系统中个体行动者以“角色”的方式采取行动并参与互动过程。

在探讨2024年理性行动与计划行动的理论基础时,我们首先需要回顾行为经济学和心理学领域的一些关键概念和理论框架。

这些理论为我们理解个体行为、决策制定以及群体动力提供了重要的洞见。

1.理性行动理论理性行动理论(Rational Action Theory, RAT)是一种描述和解释人类行为的经济学和心理学模型。

该理论假设人类行为是理性的,即个体在面临选择时,会根据已有的信息和自身的偏好,最大化自己的效用或利益。

RAT的核心在于个体的效用函数和决策规则。

效用函数衡量了不同选择对个体的吸引力,而决策规则则决定了如何根据效用函数来做出选择。

在RAT中,个体的理性行为可以通过以下几个方面来理解:△信息处理:个体在做出决策之前,会收集、处理和评估相关信息。

△目标设定:个体会有意识地设定目标,并据此调整行为。

△成本-收益分析:个体会在选择之间进行比较,权衡每个选择的预期成本和收益。

△风险评估:个体能够评估不同选择所带来的风险,并据此做出决策。

然而,RAT也存在一些局限性,例如它假设个体的偏好和效用函数是稳定的,且个体能够完全了解所有的选择和后果,这在现实中往往难以实现。

2.计划行动理论计划行动理论(Theory of Planned Behavior, TPB)是由心理学家伊扎德·费因(Azjen I.)提出的,该理论认为,个体的行为意图是预测行为的最重要因素。

TPB假设,个体的行为意图受到三个主要因素的影响:△态度:个体对特定行为的积极或消极评价。

△主观规范:个体感知到的社会对某种行为的期望或压力。

△感知行为控制:个体对自己实施该行为的能力的感知。

根据TPB,如果个体对某种行为的意图高,并且有足够的实施行为的能力,那么他们很可能会采取行动。

TPB在解释和预测健康行为、环保行为等方面具有广泛的应用。

3.社会认知理论社会认知理论(Social Cognitive Theory, SCT)由心理学家阿尔伯特·班杜拉(Albert Bandura)提出,该理论强调社会环境、个人行为和信念之间的相互作用。

社会学名词(中英对译)中文名词英文翻译实证主义positivism /positivist动力学 the dyanamics静力学 the statics分工 the work-division神学 the theology形而上学 the metaphysics进化论the evolution-theory唯名论 the nominalism唯实论 the realism官僚制度bureaucratic system结构主义 the structuralism唯物主义the materialism辩证法Dialectic唯心主义 the idealism生产关系 productionrelations剩余价值 Increase-value剩余劳动Overtime失调因素maladjustive factors社区 community社会福利the socially-welfare社会化 the socialization社会控制the social-control社会参与 thesocially-participation社会工作 the social work残疾人handicapped社会救助the socially-welfare问卷 thequestionnaire独生子女the singles-children现代化modernization/aggiornamento 基本方针the baselines行为准则Behavioral-omens矛盾contravention时代背景the time-background工业化 industrialization民主化 democratization文明化civilize同质性Homogeneity协调过程 the coordination-process血缘的related by blood整合的 integrated异质性Heterogenitaet社会阶级 social layer class自然科学 natural/physical science抽象科学 abstract science社会秩序 social order社会有机论 socialorganism-theory资本主义 capitalism使收入极大化 make the incomemore profitable社会冲突理论 social conflicttheory操作化 operationalize实证分析 empiricalanalysis有限理性 boundedrationality经济人的利己主义倾向 self-interest orientation ofeconomic actors交互分类 cross-classify维度dimension内部劳动力市场internal labor market隐性契约 implicit contracts社会网络 social network家族企业 household enterprise固定成本 fixed cost合资企业 joint-stock company中产阶级 bourgeois组织文化 organizationalculture一般规律 a rule of thumb社会研究social research符号互动论symbolic interactionism 同化assimilation行动理论Action theory表意性活动Activity expressive工具性活动Activity instrumental 工作调适Adjustment work疏离Alienation同化Assimilation权威Authority科层权威Authority bureaucratic感召权威Authority charismatic双重权威Authority dual患病行为Behavior illness角色行为Behavior role偏见Bias资产阶级Bourgeoisie科层制度Bureaucracy资本家Capitalist变迁推动者/ 变媒Change agent 传意途径Channel communication感召力Charisma文化间距Cultural lag文化震惊Cultural shock文化Culture文化模式Culture patterns文化特质Culture traits主流文化Culture mainstream达尔文Darwin非个人化Depersonalization偏差Deviance初级偏差Deviance primary次级偏差Deviance secondary偏差者Deviant偏差行为Deviant behavior偏差社会地位Deviant social status选择医生行为Doctor - shopping behaviour 涂尔干Durkheim家庭Family平等(平权)家庭Family equalitarian扩展式家庭Family extended寄养家庭Family foster母权家庭Family matriarchal核心家庭Family nuclear父权家庭Family patriarchal单亲家庭Family single-parent传统式家庭Family traditional民间医药Folk medicine社会动力Force social初级收获Gain primary次级收获Gain secondary帮派Gang性相Gender代沟Generation gap群体Group内群体Group in外群体Group out朋辈群体Group peer初级(直接)群体Group primary种族与民族群体Group race and ethnic 参照群体Group reference次级(间接)群体Group secondary 他群体Group they-我群体Group we-意识型态Ideology工业化Industrialization规范(制度)化Institutionalization 内化Internalization少年罪行Juvenile delinquency标签理论Labelling theory认可权力Legitimate power宏观社会学Macro-sociology马克斯Marx医疗社会学Medical sociology微观社会学Micro-sociology现代化Modernization一夫一妻制Monogamy民德Mores协商秩序Negotiated order非工作取向Non-task oriented规范Norms强制性组织Organization coercive 正式组织Organization formal志愿性组织Organization voluntary 典范/ 范例Paradigm父(男)权社会Patriarchal society 柏拉图Plato现实冲击Reality shock再社会化Resocialization角色Role角色冲突Role conflict角色集合Role set倚赖性的病人角色Role dependant - patient 自我实现预言Self - fulfilling prophecy病者角色Sick role社会变迁Social change社会阶层(级)Social classes社会管制Social control会制度Social institutions社会互动Social interaction社会流动Social mobility社会规范Social norm社会秩序Social order社会组织Social organization社会污名(烙印)Social stigma社会阶层Social stratum社会结构Social structure社会支援网络Social support network社会(教)化Socialization社会(教)化过程Socialization process社会化的机构(媒介)Socialization agents of 初级社会化Socialization primary次级社会化Socialization secondary地位Status自致(成就)地位Status achieved先赋地位Status ascribed定型效应Stereotyping effect污名/ 烙印Stigma污名化/ 烙印化Stigmatization次文化Subculture演译系统System of interpretation禁忌Taboo价值体系Value system西化Westernization第一部分Part OneI-欧洲古典社会学家Auguste Comte 奥古斯特•孔德Karl Marx 卡尔•马克思Herbert Spencer 赫伯特•斯宾塞Vilfredo Pareto 维尔弗雷多•帕累托Ferdinand Toennies 费迪南德•滕尼斯Emile Durkheim 埃米尔•涂尔干Georg Simmel 格奥尔格•齐美尔Gaetano Mosca 加耶塔诺•莫斯卡Max Weber 马克斯•韦伯Leonard T. Hobhouse 莱奥纳多。

理性行为理论理性行为理论(Theory of Reasoned Action,TRA)又译作“理性行动理论”,是由美国学者菲什拜因(Fishbein)和阿耶兹(Ajzen)于1975年提出的,主要用于分析态度如何有意识地影响个体行为,关注基于认知信息的态度形成过程,其基本假设是认为人是理性的,在做出某一行为前会综合各种信息来考虑自身行为的意义和后果。

什么是理性行为理论:该理论认为个体的行为在某种程度上可以由行为意向合理地推断,而个体的行为意向又是由对行为的态度和主观准则决定的。

人的行为意向是人们打算从事某一特定行为的量度,而态度是人们对从事某一目标行为所持有的正面或负面的情感,它是由对行为结果的主要信念以及对这种结果重要程度的估计所决定的。

主观规范(主观准则)指的是人们认为对其有重要影响的人希望自己使用新系统的感知程度,是由个体对他人认为应该如何做的信任程度以及自己对与他人意见保持一致的动机水平所决定的。

这些因素结合起来,便产生了行为意向(倾向),最终导致了行为改变。

理性行为理论是一个通用模型,它提出任何因素只能通过态度和主观准则来间接地影响使用行为,这使得人们对行为的合理产生有了一个清晰的认识。

该理论有一个重要的隐含假设:人有完全控制自己行为的能力。

但是,在组织环境下,个体的行为要受到管理干预以及外部环境的制约。

因此,需要引入一些外在变量,如情境变量和自我控制变量等,以适应研究的需要。

发展:阿耶兹引入了感知行为控制变量,并提出了计划行为理论(TPB),参见图1。

该理论认为,行为意向除了由态度和主观准则决定之外,还会受到感知行为控制的影响。

感知行为控制是个人对其所从事的行为进行控制的感知程度,由控制信念和感知促进因素共同决定。

控制信念是人们对其所具有的能力、资源和机会的感知,而感知促进因素是人们对这些资源的重要程度的估计。

虽然TRA和TPB模型在预测行为意向和行为方面取得了一定成功,但在信息技术的采用研究中却有很强的局限性:1、理论中的信念因素是一个笼统的概念,应用到具体的技术采纳研究中需要事先确定,这使得理论的实际应用比较繁琐。

理性行为理论理性行为理论(Theory of Reasoned Action , TRA)又译作"理性行动理论”,是由美国学者菲什拜因(Fishbein )和阿耶兹(Ajzen )于1975年提出的,主要用于分析态度如何有意识地影响个体行为,关注基于认知信息的态度形成过程,其基本假设是认为人是理性的,在做出某一行为前会综合各种信息来考虑自身行为的意义和后果。

什么是理性行为理论:该理论认为个体的行为在某种程度上可以由行为意向合理地推断,而个体的行为意向又是由对行为的态度和主观准则决定的。

人的行为意向是人们打算从事某一特定行为的量度,而态度是人们对从事某一目标行为所持有的正面或负面的情感,它是由对行为结果的主要信念以及对这种结果重要程度的估计所决定的。

主观规范(主观准则)指的是人们认为对其有重要影响的人希望自己使用新系统的感知程度,是由个体对他人认为应该如何做的信任程度以及自己对与他人意见保持一致的动机水平所决定的。

这些因素结合起来,便产生了行为意向(倾向),最终导致了行为改变。

理性行为理论是一个通用模型,它提出任何因素只能通过态度和主观准则来间接地影响使用行为,这使得人们对行为的合理产生有了一个清晰的认识。

该理论有一个重要的隐含假设:人有完全控制自己行为的能力。

但是,在组织环境下,个体的行为要受到管理干预以及外部环境的制约。

因此,需要引入一些外在变量,如情境变量和自我控制变量等,以适应研究的需要。

未加廉鏈常头所<8備关乗・谨圏为理性行为理论,加入堆規歸头所指的关泰后"樓图为计划行为理论001理性行为理ife(TRA)及计划杼为瓊论(TPB)Fi|c.l il)eor> of Rational Action and theory of planned behaviir发展:阿耶兹引入了感知行为控制变量,并提出了计划行为理论(TPB),参见图1。

该理论认为,行为意向除了由态度和主观准则决定之外,还会受到感知行为控制的影响。

哈伯馬斯的溝通行動理論哈伯馬斯是當代哲學大師、法蘭克福學派第二代最具影響力的代表人物。

哈伯馬斯生於德國杜塞爾多夫(Dusseldorf),並在靠近科隆的古倫梅巴斯巴赫(Grummersbach)地區的一個小鎮裡長大,1949年進哥廷根(Gottingen)大學學習,1954年在波恩大學完成博士論文,1956年與法蘭克福學派第一代思想家阿多諾相遇,成為哈伯馬斯一生的轉捩點,他在學術上的多才多藝使他有資格成為阿多諾的助手,成為法蘭克福學派的接棒人[1]。

1961年應伽達默爾的邀請,到海德堡大學擔任哲學教授,1964年回到法蘭克福社會研究所擔任社會學教授,1971年前去施坦恩堡(Starnberg)的普朗克研究所(MaxPlanckInstitute)擔任所長,哈伯馬斯闻名的溝通行動理論(theoryofcommunicativeaction)确实是在這裡開始萌芽的,1983年重返法蘭克福大學執教直至退休,2001年4月應中國社會科學院的邀請,到北京及上海作學術演講。

哈伯馬斯是一個多產的思想家,重要高作包括《知識與興趣》、《溝通與社會進化》、《溝通行動理論》等。

[2]法蘭克福學派的思想,通常被稱為「社會批判理論」,這個學派積極關心社會理論問題和從事社會改造活動,特別是對西方資本主義社會的意識形態(ideology)進行批判分析。

作為法蘭克福學派的成員,哈伯馬斯經歷到初期法蘭克福學派的衰落與窘境,這與它理論本身存在的弱點紧密相關,第一,初期法蘭克福學派對社會科學的理論功效和分析哲學一直沒有認真看待,亦未與它們作系統性的對話,否則即可藉此來顯示自己的意義;第二,初期的法蘭克福學派從黑格爾那裡繼承的理性概念是一種過時的哲學的理性概念,對要求根據經驗實證的社會理論來說,是一筆過於繁重的遺產。

[3]對60年代末舊批判理論陷入危機的反思,和當代西方哲學的語言哲學的轉向的影響,促使哈伯馬斯將批判理論由意識哲學向語言哲學的範式轉換(paradigmshift)的「革命」,即「溝通行動理論」的成立。