口蹄疫合成肽疫苗研究进展

- 格式:pdf

- 大小:208.15 KB

- 文档页数:4

口蹄疫疫苗研究进展口蹄疫疫苗的研究进展【综述】【摘要】口蹄疫是被列为A类疫病的家畜传染病之一,接种疫苗是防止该病流行的有效措施。

本文就口蹄疫灭活疫苗、基因工程亚单位疫苗、转基因植物可饲疫苗、合成肽疫苗、蛋白质载体疫苗、基因工程弱毒疫苗、活载体疫苗、核酸疫苗及空病毒衣壳蛋白疫苗的最新研究进展作一综述。

【关键词】 I=1蹄疫;疫苗Progress in Research on Foot--and.-M outh Disease VaccineCHEN Li—xin,JIN Yu—zhu,HU Rong—liang(Department of印idemiology,Institute of Military Veterinary Medicine,Academy ofMilitary Medicine,Changchun 130062,China)【Abstract】 Foot.and.mouth disease is one of the infectious disease class A in animals.Vaccination is an effective measure forprevention of epidemic of the disease. This paper reviewed the development in research on inactivated vaccine,recombinant subunitvaccine,edible transgenic plant vaccine,synthetic peptide vaccine,protein vector-based vaccine,recombinant attenuated vaccine,livevector-based vaccine,DNA vaccine and empty capsid protein vaccine against foot—and-mouth disease.【Key words】 Foot—and—mouth disease;Vaccine口蹄疫(Foot.and—mouth disease,FMD)是由口蹄疫病毒(Foot.and.mouth disease virus,FMDV)引起的偶蹄动物烈性接触性传染病,主要危害牛、羊、猪等,发病率极高,传播速度极快。

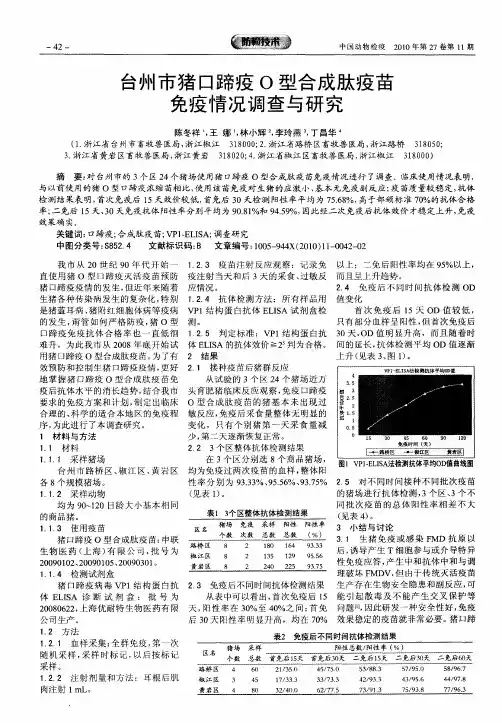

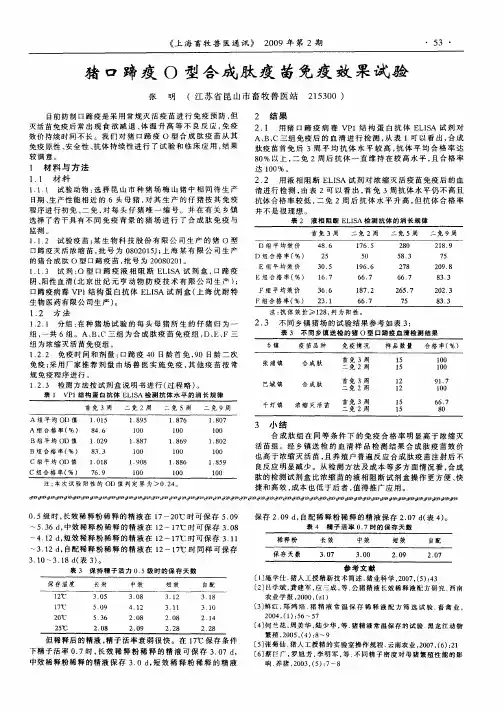

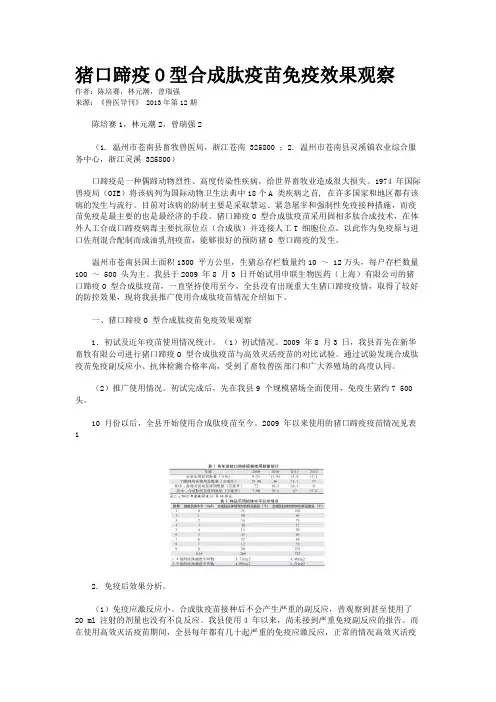

猪口蹄疫O型合成肽疫苗免疫效果观察作者:陈培赛,林元潮,曾瑞强来源:《兽医导刊》 2013年第12期陈培赛1,林元潮2,曾瑞强2(1. 温州市苍南县畜牧兽医局,浙江苍南 325800 ;2. 温州市苍南县灵溪镇农业综合服务中心,浙江灵溪 325800)口蹄疫是一种偶蹄动物烈性、高度传染性疾病,给世界畜牧业造成很大损失。

1974 年国际兽疫局(OIE)将该病列为国际动物卫生法典中18个A 类疾病之首, 在许多国家和地区都有该病的发生与流行。

目前对该病的防制主要是采取禁运、紧急屠宰和强制性免疫接种措施,而疫苗免疫是最主要的也是最经济的手段。

猪口蹄疫O 型合成肽疫苗采用固相多肽合成技术,在体外人工合成口蹄疫病毒主要抗原位点(合成肽)并连接人工T 细胞位点,以此作为免疫原与进口佐剂混合配制而成油乳剂疫苗,能够很好的预防猪O 型口蹄疫的发生。

温州市苍南县国土面积1300 平方公里,生猪总存栏数量约10 ~ 12万头,每户存栏数量100 ~ 500 头为主。

我县于2009 年8 月3 日开始试用申联生物医药(上海)有限公司的猪口蹄疫O 型合成肽疫苗,一直坚持使用至今,全县没有出现重大生猪口蹄疫疫情,取得了较好的防控效果,现将我县推广使用合成肽疫苗情况介绍如下。

一、猪口蹄疫O 型合成肽疫苗免疫效果观察1.初试及近年疫苗使用情况统计。

(1)初试情况。

2009 年8 月3 日,我县首先在新华畜牧有限公司进行猪口蹄疫O 型合成肽疫苗与高效灭活疫苗的对比试验。

通过试验发现合成肽疫苗免疫副反应小、抗体检测合格率高,受到了畜牧兽医部门和广大养殖场的高度认同。

(2)推广使用情况。

初试完成后,先在我县9 个规模猪场全面使用,免疫生猪约7 500 头。

10 月份以后,全县开始使用合成肽疫苗至今。

2009 年以来使用的猪口蹄疫疫苗情况见表12. 免疫后效果分析。

(1)免疫应激反应小。

合成肽疫苗接种后不会产生严重的副反应,曾观察到甚至使用了20 ml 注射的剂量也没有不良反应。

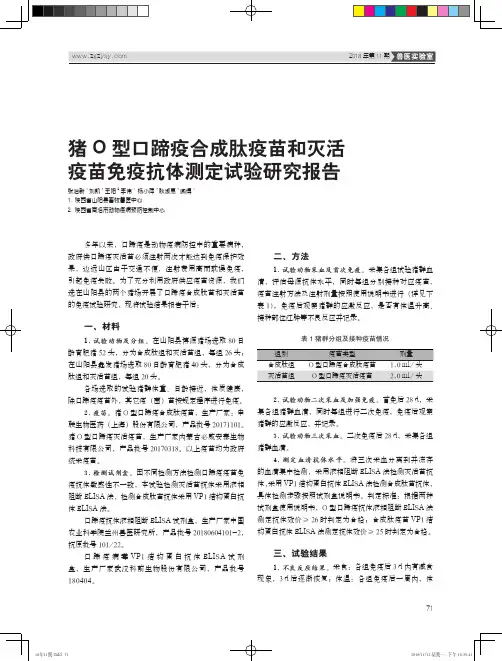

口蹄疫(Foot-and-mouth dis-ease,FMD)是由口蹄疫病毒(Foot-and-mouth disease virus,FMDV)引起的偶蹄动物的一种急性、热性、高度接触性传染病,以传播迅速、感染率高为其特点。

世界各国对本病的研究极为重视,世界动物卫生组织(Of-fice International Des Epizooties,OIE)将其列为A类传染病之首。

长期以来,FMD疫苗接种作为特异性免疫预防本病的有效手段之一,并在防治中被广泛应用,收到了显著的效果。

随着现代分子生物学技术的发展,FMD疫苗的研制不断深入,已从传统疫苗向新型疫苗方向发展。

1灭活疫苗1930年Frenkel H S等[1]首次成功地实现了FMDV的体外培养,满足了疫苗的规模化生产,并实现了对病毒量化研究。

1931年4月在柏林微生物学会首次召开了专题学术会议,确定了FMD疫苗研究的方向。

1962年英国的Mowat和Chapman等开始用乳仓鼠肾传代细胞(BHK-21)培养FMDV,生产灭活疫苗并迅速商业化。

目前应用的灭活剂,主要有乙酰乙烯亚胺(N-acetylethylenimine,AEI),灭活曲线为线性。

主要作用于核酸,蛋白抗原性保持较好,但毒性较大。

后来改用二乙烯亚胺(Binary ethyleneimine,BEI),其毒性较小,被广泛应用[2-5]。

FMD疫苗的免疫佐剂有氢氧化铝胶、司班、轻型矿物油。

由于疫苗佐剂的不断地更新,已由最初的水佐剂发展成现在的油佐剂,其他一些佐剂也相继问世并取得了一定的效果[6-8]。

尽管FMD灭活疫苗在FMD预防和控制上发挥了重要作用,但是灭活疫苗本身也存在许多安全隐患,国外学者先后用分子生物学方法证明欧洲暴发的FMD是因使用了灭活不彻底的抗原制备的疫苗所引起。

2活疫苗常规FMD活疫苗,是把原始强毒用生物学方法在生物媒介(如乳鼠、乳兔、鸡胚、细胞等)进行连续传代驯化。

口蹄疫疫苗研究进展摘要:口蹄疫是世界性重大动物疫病之一。

接种疫苗是预防该病的重要手段之一。

而研制高质量、安全有效的疫苗,不但是决定疫苗免疫效果的关键,也是成功预防、控制直至最终消灭口蹄疫的先决条件。

目前,除传统疫苗仍然在口蹄疫防控中扮演重要角色以外,国内外诸如亚单位疫苗、栽体疫苗、核酸疫苗、基因缺失疫苗、合成肽疫苗、可饲疫苗和多表位疫苗等的研究和探索已全面展开,有望为口蹄疫的有效防控提供新的途径。

关键词:口蹄疫;疫苗;进展口蹄疫(Foot--and--mouth disease,FMD)是由FMD病毒(FMDV)引起的牛、羊、猪等偶蹄动物发生的一种急性、热性、高度接触性传染病,被0IE列为“A类烈性传染病”之首。

口蹄疫的平均致死率仅为1%,但是被感染动物会100%发病,且传播效力极高,使实际畜产量锐减。

根据0IE规定,一旦暴发FMD,所有感染和接触的动物都必需宰杀并销毁尸体。

目前,除大洋洲和北美,口蹄疫已侵袭过所有大陆。

2001年英国暴发口蹄疫损失约90亿英镑,绵羊是此病的有力传播者;我国部分地区于2005年及2009年分别暴发Asia I型和A 型FMD,不仅造成了巨大的直接经济损失,而且严重危害奶业的健康发展以及相关产品的对外贸易。

FMD是由FMDV引起的,其基因组是一条单股正链RNA,属于小核糖核酸病毒,是在发现烟草花叶病毒后发现的第一个脊椎动物病毒。

FMDV分为O、A、C、Asia 1、SATl、SAT2和SAT3共7个血清型,型间无交叉免疫反应。

目前,大多数流行口蹄疫的国家采取以常规疫苗免疫为主的措施预防口蹄疫。

近年来,随着分子生物学技术的飞速发展,FMDV新型疫苗不断涌现。

本文综述了口蹄疫常规疫苗和新型疫苗的现状,并对口蹄疫疫苗的发展进行了展望。

1 常规疫苗1.1 灭活疫苗灭活疫苗是指用物理或化学方法使口蹄疫病毒丧失感染力而保留抗原性,再添加佐剂后制成的。

1925年Belin首次用甲醛灭活牛舌皮组织病料制成了灭活疫苗;1934年Schmidt 发现了能增强灭活苗免疫效力的氢氧化铝胶佐剂,使免疫效果日趋完善。

口蹄疫疫苗研究进展摘要对口蹄疫疫苗的研制历史和不同疫苗的特性进行了综述,以期为疫苗的合理应用提供技术帮助。

关键词口蹄疫;疫苗;研究进展口蹄疫是由口蹄疫病毒(FMDV)所引起的偶蹄家畜的急性传染病,羊、猪和牛都可患此病,有时还可以传染给人,其特征是在口腔黏膜和鼻、蹄、乳头等部位皮肤形成水泡和烂斑。

本病传播迅速,危害性强,被世界动物卫生组织(OIE)列为国际动物贸易间必须检疫的A类动物传染病,我国农业部也将其划定为一类动物传染病,本病也是最具政治经济色彩的烈性动物疫病。

因此,各国都在致力于控制和消灭口蹄疫的工作,而对大多数国家来说,疫苗免疫是防控本病的关键措施。

口蹄疫疫苗的研制最早由Belin(1927)在20世纪初期提出,到20世纪40年代达到了广泛研究的程度。

第一个应用的灭活疫苗是Waldmann等(1937)用人工感染的牛舌上皮和水泡液中的病毒制得,应用牛舌上皮细胞需要收集足够的细胞材料,并且整个收集过程要求保持无菌,这促进了对适宜细胞系的研究。

1947~1954年Frenkel在牛舌上皮细胞增殖FMD获得成功,方法简单,价格低廉。

1965年Telling和Elsworth开始用发酵罐大量生产悬浮细胞,现在几乎所有的FMD疫苗都以这种方法生产。

口蹄疫疫苗的灭活最初使用甲醛,但研究证明该方法有活病毒残留,而且甲醛灭活FMDV后,有效免疫抗原146S病毒粒子损失较大。

1959年Brown和Crick首先用乙酰乙烯亚胺(AEI)灭活病毒制造疫苗[1],1975年Bahnemann首创了口蹄疫的二乙烯亚胺(BEl)灭活苗[2],现今广泛应用的灭活剂主要还是以乙酰乙烯亚胺(AEI)、二乙烯亚胺(BEl)和β-丙内脂为基础。

目前应用于商品疫苗大规模生产FMD病毒抗原的技术有3种:①牛舌上皮组织生产的Frenkel培养法;②在转瓶单层BHK-21传代细胞上生产的单层培养法;③在发酵罐中BHK-21传代细胞上生产的悬浮培养法。

口蹄疫基因工程疫苗研究进展宋昌霖1,2(1.甘肃农业大学,兰州 730070;2.中牧实业股份有限公司兰州生物药厂,兰州 730046)摘要:口蹄疫是感染偶蹄动物的急性、热性、高度接触性传染病,预防的该病的首要方式为疫苗接种。

传统口蹄疫疫苗存在长期带毒、毒力返强等不安全因素,因此新型疫苗的研制迫在眉睫。

就新型口蹄疫疫苗的研究进展进行了综述。

关键词:口蹄疫;新型疫苗;构建;效力中图分类号:S851.3 文献标识码:B 文章编号:1007-273X(2014)05-0073-01 口蹄疫(Footandmouthdisease,FMD)是猪、牛、羊等主要家畜和其他家养、野生偶蹄动物共患的一种急性、热性、高度接触性传染病,曾多次在世界范围内暴发流行,造成巨大政治、经济损失。

鉴于此,世界动物卫生组织(OIE)将其列为A类传染病之首。

疫苗接种是预防口蹄疫的重要手段,安全、高效的疫苗是预防口蹄疫发生先决条件。

传统口蹄疫疫苗多为灭活疫苗和弱毒疫苗,但此类疫苗由于面临长期带毒、毒性较大、产生抗体缓慢和毒力返强等不安全因素,国内外研究者致力于研究新型疫苗以解决传统口蹄疫所产生的问题。

本文就新型口蹄疫苗研究进展作详细阐述。

1 活载体疫苗口蹄疫活载体疫苗是利用基因杂交技术将FMDV的主要抗原基因插入某种缺陷病毒的基因组中构建而成的重组病毒,该重组病毒能在动物细胞内表达FM DV抗原蛋白,刺激机体产生免疫反应。

如腺病毒、痘病毒以及由痘病毒衍生而来的非复制型载体[1]。

因为口蹄疫病毒是通过呼吸道感染的,而且容易形成持续感染,所以研制黏膜免疫疫苗也是重点,例如沙门氏菌、分枝结核杆菌作载体的活载体疫苗。

活载体疫苗是近年口蹄疫新型疫苗研究的热点之一。

1.1 口蹄疫重组腺病毒载体疫苗贾俊涛等[2]等究选择O型FMDVVPI基因上保守序列作为可能的干扰位点,合成了siRNA,重组表达载体pShuttle-VPl。

将rAdeno-VPl感染IBRS-2细胞后,12h后再加入100TCID50的FMDVO/HKN/2003。