腰骶部疼痛应用解剖

- 格式:ppt

- 大小:1.93 MB

- 文档页数:50

腰骶神经根的解剖及临床意义【摘要】随着对腰椎间盘突出症及腰骶椎退行性变的研究,国内外学者把腰神经根受到机械性的压迫行为作为引起腰骶及下肢放散痛的首要原因。

继而围绕腰骶神经根的走行、位置、毗邻作了大量实验及观测,本研究侧重腰骶神经根通道的解剖学研究,以其为腰骶神经根痛发病机制及临床治疗提供理论基础。

【关键词】腰骶;腰骶神经根;解剖1 材料与方法福尔马林固定的成人尸体25具,其中男19具,女6具。

沿脊柱后正中线自T10棘突到S2节段,棘突处切开,逐层分离肌肉至暴露椎板。

用解剖刀和椎板冲击式咬骨钳在腰骶椎上下关节突的内侧咬除椎板,暴露两侧硬膜囊及神经根。

用眼科钳小心分离出L4~5及S1神经根至上下关节突处。

观察:①L1-S1神经根由起点到神经根管内口的长度、直径及毗邻结构;②L1~S1神经节的大小、位置及毗邻结构;③观察侧隐窝及神经根在椎间管内口的解剖特点。

2 结果2.1 自腰骶神经根发出点至神经根管内口长度,见表1。

2.2 侧隐窝构成及神经根在椎间管内口的毗邻由L1~3所围成的椎管,呈椭圆形,称为中央椎管。

L4~5椎骨所围成的椎管,分为中央的椎管及外侧的侧隐窝。

侧隐窝为下腰椎独特的结构,由椎弓根、椎弓板及椎体后缘围成,呈三角形,主要容纳神经根及神经节,是神经根的通道。

侧隐窝前面为上位椎间盘的纤维环和同序数椎体的后部,后面为上下关节突及黄韧带,外侧为椎间管内口,内侧为朝向中央的椎管。

椎间管内口的上下壁是椎弓根切迹,后壁是椎间关节的关节囊及部分黄韧带。

神经根由硬膜囊发出后,由根袖包绕向下以不同角度及长度走行,在硬膜囊部,神经根相对固定,神经根较为紧张,神经根仅借少量结缔组织与其后壁相连,较为疏松,易于分离,张力较小。

而到椎间管内口处,神经根周围韧带较多,又有软组织充填,神经根较固定,活动性差,张力大。

3 讨论3.1 神经根及其毗邻结构的分析陈伯华[1]等对腰神经根的观测结果如下:①腰骶神经根自上而下和硬膜囊形成的夹角有逐渐变小的趋势;②神经根自出发点到椎间管内口的长度逐渐增加;③自上而下神经根的直径逐渐变大。

骶骨的名词解释解剖骶骨,是构成人类骨盆最后一块骨头,位于脊柱的尾端,由骶骨体和骶骨弓组成。

在人体运动和支撑方面具有重要作用。

本文将从解剖学的角度对骶骨进行解释和解剖。

骶骨通常由5块骨头连接在一起形成,它们与脊椎的骶椎相对应。

这5块骨头称为骶椎骨,它们的形状相对较小,成为骶骨体。

骶体的上部是宽阔的,向下逐渐变窄,最后合并成为骶骨弓,与骶尾棘骨接触并形成嵴。

骶骨体与骶骨弓之间形成骨仓,其中有一些血管和神经通过。

这些血管和神经主要供应盆腔和骶部的组织。

骶部最主要的功能之一是支撑和稳定身体的重量。

骶骨通过连接到脊椎的其他部分,承担着上半身的重量,并通过髋关节传递到下半身,以实现行走和动作。

此外,骶骨还与腰椎相连,它们之间有一个重要的关节,称为骶腰关节。

这个关节允许一定程度的运动,例如弯曲和扭转。

这对于平衡身体和保持正常运动功能至关重要。

骶骨的解剖结构还包括骶尾前突和骶尾间突。

骶尾前突是位于骶骨下缘的突起,与骶前间隙相对应,这个间隙与会阴部相通。

骶尾间突是位于骶骨上表面的凹陷,与骶腰关节相对应。

骶骨的正常解剖结构对于人体的正常功能和姿势至关重要。

如果发生骶骨骨折或其他损伤,可能会导致盆腔的不稳定,影响行走和平衡。

此外,骶骨的异常解剖结构也可能导致盆底肌肉的功能障碍,进而引发尿失禁和其他盆底疾病的发生。

为了保持骶骨的健康和功能,我们可以采取一些预防措施。

首先,保持良好的坐姿和站姿非常重要。

正确的坐姿可以减少对骶骨的压力,避免骶骨和盆底肌肉的劳损。

其次,适当的运动也对骶骨的健康有很大帮助。

例如,经常进行盆底肌肉训练和核心肌群锻炼可以增强骶骨周围肌肉的力量和稳定性。

总结来说,骶骨是构成人体骨盆的重要组成部分,具有支撑和稳定身体的作用。

它由骶骨体和骶骨弓组成,与脊椎和腰椎相连接,并通过骶腰关节与其它骨骼相连。

骶骨的解剖结构对于正常的运动和姿势至关重要,这也提示我们应该注意保持良好的坐姿和站姿,并进行适当的运动锻炼,以维护骶骨的健康。

腰骶部疼痛(腰椎间盘突出症)的鉴别与诊断要点急性腰扭伤是指因劳动或运动时,腰部肌肉、筋膜和韧带承受超负荷活动引起不同程度的纤维断裂,出现一系列临床症状。

病史:有劳累和外伤史;体征:腰部可有压痛点,肌肉痉挛,脊柱可出现肌痉挛性侧凸,双下肢无神经阳性体征。

X线:可发现脊柱变直或保护性侧凸。

肌筋膜疼痛综合征肌筋膜疼痛综合征(myofacial pain syndrome,MPS),是肌纤维触发点(trigger point)在多于一块肌肉或肌群的慢性疼痛综合征。

这种疼痛状态多与骨性关节炎,风湿性关节炎,系统性红斑狼疮,慢性腰背痛和肌纤维疼痛综合征有关联。

MPS常伴有局部和牵扯性疼痛,无力,关节运动范围减小。

而通常表现为自发性症状。

肌纤维触发点多在活动时诱发而局部肌肉的扭转痛感。

肌纤维疼痛综合征肌纤维疼痛综合征 (fibromyagia syndrome, FM )是一种全身广泛的疼痛,且时间超过3个月,压痛点超过10/18处的慢性疼痛综合征。

肌纤维触痛点没有自发的和牵扯性疼痛,但有明显的触痛感。

肌纤维触痛点高发于颈肩部,斜方肌,肩胛提肌,菱形肌,冈上肌和冈下肌。

大部分FM病人主诉有失眠,紧张,疲劳的感觉,其特点是慢性过程,女性多见,女:男=9:1,像其他综合征一样,FM缺乏典型的症状和体征。

肌肉疼痛游走不定,局部或全身的压痛点与痛觉过敏和异常疼痛有关,异常疼痛的病人可能出现触痛明显的表现,而正常的人就很少出现这种现象。

腰椎间盘突出症单侧突出和中央型突出体征跛行又称减痛步态压痛突出间隙、棘上韧带、棘间韧带及棘突旁,受累神经分布或神经干上腰椎曲度变直,侧凸畸形肌肉萎缩直腿抬高试验(+)。

腱反射消失或减弱。

腰椎管狭窄症先天性腰椎管狭窄症继发性腰椎管狭窄症腰椎小关节滑膜嵌顿关节突关节又称小关节,是相邻椎骨上、下关节突构成的关节,属滑膜关节。

允许两椎骨之间有一定的活动范围。

小关节因退变不光滑、肌肉疲劳及运动突然发生不协调时,可发生滑膜嵌顿,产生突发性腰痛。

骶管注射疗法骶管生理解剖骶管注射疗法简介及骶管生理解剖骶管注射疗法起源于外科麻醉一法,即将一定剂量的局麻药注射于骶裂孔内,以阻滞骶神经,使下腹部、盆腔、会阴部产生区域性麻醉,局部肌肉松弛,手术无痛,临床叫做骶管阻滞麻醉,简称"骶麻"。

近些年来,应用骶管疗法治疗腰腿痛已被广大基层医生所熟悉,习惯称做骶管疗法,或简称为"骶疗",随着专科特色疗法的发展和创新,应用骶管技术治疗疑难病症的病种也越来越扩大,治疗效果也越来越好。

为使骶管疗法在临床发扬广大,现综合报告一些骶管疗法治疗疑难病的方法和体会,愿与同道切磋交流共勉共进。

骶管及其与周围组织的解剖生理:骶管系指人体脊椎管中的硬脊膜外腔在骶骨段的延迟部分,上起自第五腰椎,下至于尾骨,其位于骶骨中间的骨性管道中。

骶骨呈一个上宽下尖的三角形,由五个骶椎骨融化而成,嵌夹在骨盆与骨之间,其两侧称为骶髂关节。

骶骨的上端与第五腰椎,下端与尾骨相接,分别成为腰骶关节和骶尾关节。

骶骨的前面光滑平整,紧邻盆腔内脏组织。

骶骨后面凹凸不平表面粗糙,紧邻皮下组织和皮肤。

在骶骨的中线呈一纵行骨性管道,为脊椎官腔,上半部分有蛛网膜下腔,下半部分为硬脊膜外腔(即骶管)。

在骶尾关节上,相当于第4、5骶骨水平中线处有一裂口叫骶裂孔,中医学称腰俞穴,它与左右髂后上嵴成为一个等边三角行,三角形的下角是骶裂孔穿刺定位的重要依据。

穿刺定位时先以左手中指尖触及尾骨顶端沿骶骨中线向上触压,在距尾骨顶端4-8cm处可触及一凹陷,其上两侧方各有一豆状突起的"骶角",两骶角之间即为骶裂孔。

杨氏定位法为:在臀后裂纹上1cm 处有一凹陷即是穴(骶裂孔)。

骶裂孔外覆盖着一层1-2cm厚的骶尾韧带,穿刺时经过皮肤皮下组织骶尾韧带,即可进入骶管腔内,深约2cm骶骨孔的大小和形态变异很大,其直经为0.2-1cm,一般呈V或◇形。

骶裂孔畸形占10%,骶裂孔闭合占5%,位置也有高低之分,所以在治疗前做病人体查时。

骶椎解剖影像学骶椎是脊柱的最下端,由5块骶椎骨组成。

当我们进行骶椎解剖影像学学习时,通过不同的影像学技术,可以更清晰地了解骶椎的结构和特点。

X射线影像是最常用的骶椎解剖影像学技术之一。

通过X射线片,我们可以观察到骶椎的形态、大小和位置。

正位片可以显示出骶骨体、骶椎棘突和骶横突的结构,侧位片则可以展示出骶椎的生理曲度以及骶尾关节的情况。

通过X射线影像,医生可以初步判断骶椎是否存在异常变化或损伤,为后续诊断和治疗提供重要参考。

CT扫描是一种更加精细的影像学技术,可以在多个平面上呈现骶椎的立体结构。

CT扫描能够清晰显示出骶椎的横断面和三维重建图像,帮助医生判断骶椎骨折、畸形和肿瘤等病变。

此外,CT扫描还可以评估椎间盘的情况,对于椎间盘膨出和腰椎间盘突出等疾病的诊断有着重要意义。

MRI成像则是一种无辐射的高分辨率影像学技术,可以在不同信号强度上呈现出骶椎的软组织结构。

通过MRI,医生可以观察到骶椎周围的神经、血管和韧带等结构,对于神经根受压、脊髓病变和腰椎间盘突出等疾病的诊断和评估十分有益。

此外,MRI还可以显示出骶椎的水肿、炎症和肿瘤等病变,为临床诊疗提供重要信息。

另外,数字减影血管造影(DSA)技术也可以在评估骶椎脊柱血管病变时发挥重要作用。

DSA通过导管在血管内摄入造影剂,结合数字成像技术,可以清晰显示出骶椎血管的情况,对于腰椎间盘血管瘤、动脉瘤和血管畸形等疾病的诊断和治疗提供有力支持。

总的来说,骶椎解剖影像学是一门重要的医学学科,通过不同的影像学技术,可以帮助医生全面了解骶椎结构和病变,为临床诊断和治疗提供准确的依据。

随着影像学技术的不断发展和完善,相信在未来,我们对于骶椎的认识将更加深入和全面。

骶髂关节痛定义、局部解剖、诊断与鉴别诊断、病因、易患因素及治疗措施骶髂关节病变是产生慢性腰腿痛的重要来源之一,骶髂关节痛占所有腰腿痛患者的 15%~30%。

因 SIJP 病因和机制复杂,且部分临床医师对 SIJP 的认识不足,致使该类疾病容易被忽视,造成漏诊。

由于SIJP 的临床症状、疼痛部位与腰椎疾病类似,导致很容易与腰椎间盘突出症、腰椎管狭窄症等疾病相混淆,甚至被误诊。

,希望能加深对该病的认识,减少漏诊及误诊,提高其疗效。

定义及临床表现SIJP是位于骶髂关节及其附近,可通过局部按压及骶髂关节诱发试验诱发疼痛重现,并可通过向骶髂关节内注射局麻药得到缓解的疼痛。

SIJP 疼痛主要出现在臀部、大腿后外侧、腰部,部分患者会出现腹股沟区、背部、腹部,大部分患者疼痛出现在膝关节以上,少数患者会放射至膝关节以下。

临床症状主要表现为腰骶部疼痛及一侧或双侧下肢痛,弯腰困难,患者站立时多以健肢负重,坐位时以健侧臀部触椅;严重者甚至仰卧时不能伸直下肢,喜屈曲患肢仰卧或向健侧侧卧。

部分患者步行困难,患肢需拖行,表现为歪臀跛行步态,不能挺胸直腰。

还有患者表现为由站立位转换为卧位时腰骶部疼痛,甚至躺下困难;SIJP 伴随的麻木及感觉异常主要出现在大腿后外侧和小腿后侧。

骶髂关节解剖骶髂关节是微动半滑膜关节,前1/3 是真正的滑膜关节,后方是肌肉韧带复合体,这些肌肉韧带复合体影响着骶髂关节的稳定,是脊柱和下肢应力传导的枢纽。

骶髂关节神经支配来源主要是骶神经背侧支,指出 L5~S4后根的侧支支配骶髂关节背侧。

骶髂关节腹侧神经支配来自 L4和 L5神经根的腹侧支。

骶髂关节腹侧神经支配尚存争议,解剖学上证实的节段性支配模式并不能解释骶髂关节引起的疼痛常超出 L4—S4支配范围,骶髂关节并非单纯地由一个节段性神经支配,这是SIJP临床表现呈现多样性和复杂性的原因。

诊断与鉴别诊断SIJP 诊断主要基于病史、症状、体征、影像学检查和诊断性注射等。

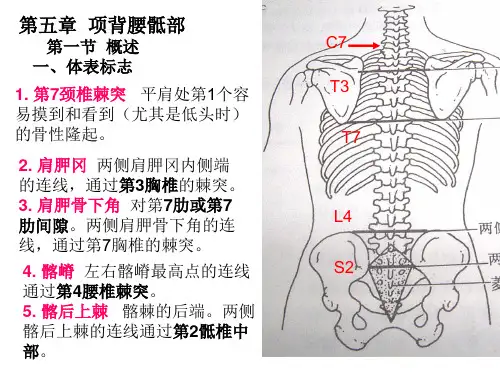

腰腿痛解剖基础一、骨学:(一)躯干骨躯干骨包括椎骨、肋和胸骨。

成人躯干骨由24块椎骨、一块骶骨、一块尾骨、12对肋、一块胸骨组成,共51块。

椎骨总数为33~34块,根据其所在部位由上而下依次分为颈椎7块,胸椎12块,腰椎5块,骶椎5块及尾椎4~5块。

至成年,5块骶椎愈合成一块骶骨,4~5块尾椎愈合成一块尾骨,因此成年人椎骨总数一般为26块。

(1)椎骨的一般形态每个椎骨都由椎体、椎弓构成。

l)椎体vertebral body位于椎骨的前方中部,呈短圆柱状,是椎骨负重的主要部分,内部为骨松质,表面有薄层的骨密质,它承受着头部和躯干的重量,因此愈向下位的椎体,其面积和体积逐渐增大。

而骶椎开始,由于重量转移到下肢,故其面积和体积又逐渐义小。

椎体在垂直暴力作用下,易发生压缩性骨折。

2)椎弓vertebral arch是附在椎体后方的弓状骨板,它与椎体围成椎孔,所有椎孔叠连形成椎管,椎管内容纳脊髓和脊神经根等。

椎弓与椎体相连的部分较细,称椎弓根,形成其上方的椎上切迹和下方的椎下切迹,相邻椎骨的椎上下切迹组成椎间孔,有脊神经和血管通过。

内侧椎弓根向后内侧扩展为宽阔的骨板,称椎弓板,两侧椎弓板在正中线相互会合。

每个椎弓伸出7个突起,即向两侧伸出的一对横突,向上伸出的一对上关节突,向下伸出的一对下关节突,向后伸出单一的棘突。

3)腰椎1umbar vertebrae共5个,为椎骨中最大者,由于承受体重压力较大,故椎体肥厚。

棘突呈板状,直伸向后,棘突间空隙较大,临床上常在此作腰椎穿刺。

在第2腰椎棘突下可取“命门穴”,第4腰惟棘夹下为“腰阳关穴”。

腰椎上下关节面基不上呈矢状位。

图1-14)骶骨sacrum略呈三角形,其底向上,尖向下,由5个骶椎融合而成。

骶骨底向上,与第5腰椎体相接,底的前缘向前突出,称为岬,为女性骨盆测量的重要标志。

骶骨尖向前下,与尾骨相连接。

骶骨的两侧有耳状面,与髂骨构成骶髂关节。

骶骨中央有一纵贯全长的管道,称为骶管,向上与椎管连续,向下开口形成骶管裂孔,此孔是骶管麻醉穿刺的部位,相当于腰俞穴的部位。

骶管注射疗法简介及骶管生理解剖集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]骶管注射疗法简介及骶管生理解剖骶管注射疗法起源于外科麻醉一法,即将一定剂量的局麻药注射于骶裂孔内,以阻滞骶神经,使下腹部、盆腔、会阴部产生区域性麻醉,局部肌肉松弛,手术无痛,临床叫做骶管阻滞麻醉,简称"骶麻"。

近些年来,应用骶管疗法治疗腰腿痛已被广大基层医生所熟悉,习惯称做骶管疗法,或简称为"骶疗",随着专科特色疗法的发展和创新,应用骶管技术治疗疑难病症的病种也越来越扩大,治疗效果也越来越好。

为使骶管疗法在临床发扬广大,现综合报告一些骶管疗法治疗疑难病的方法和体会,愿与同道切磋交流共勉共进。

骶管及其与周围组织的解剖生理:骶管系指人体脊椎管中的硬脊膜外腔在骶骨段的延迟部分,上起自第五腰椎,下至于尾骨,其位于骶骨中间的骨性管道中。

骶骨呈一个上宽下尖的三角形,由五个骶椎骨融化而成,嵌夹在骨盆与骨之间,其两侧称为骶髂关节。

骶骨的上端与第五腰椎,下端与尾骨相接,分别成为腰骶关节和骶尾关节。

骶骨的前面光滑平整,紧邻盆腔内脏组织。

骶骨后面凹凸不平表面粗糙,紧邻皮下组织和皮肤。

在骶骨的中线呈一纵行骨性管道,为脊椎官腔,上半部分有蛛网膜下腔,下半部分为硬脊膜外腔(即骶管)。

在骶尾关节上,相当于第4、5骶骨水平中线处有一裂口叫骶裂孔,中医学称腰俞穴,它与左右髂后上嵴成为一个等边三角行,三角形的下角是骶裂孔穿刺定位的重要依据。

穿刺定位时先以左手中指尖触及尾骨顶端沿骶骨中线向上触压,在距尾骨顶端4-8cm处可触及一凹陷,其上两侧方各有一豆状突起的"骶角",两骶角之间即为骶裂孔。

杨氏定位法为:在臀后裂纹上1cm 处有一凹陷即是穴(骶裂孔)。

骶裂孔外覆盖着一层1-2cm厚的骶尾韧带,穿刺时经过皮肤皮下组织骶尾韧带,即可进入骶管腔内,深约2cm骶骨孔的大小和形态变异很大,其直经为0.2-1cm,一般呈V或◇形。