- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

对周围血管网产生不利影响的内外在因 素都是引起椎间盘营养不足并导致椎间 盘退变的潜在原因,如运动、局部的固定 制动、振动、吸烟及特殊药物的应用等。

实验结果表明: 一些情况下运动有助于椎间盘营养的改善; 而高强度的运动可能是有害的。

制动固定也可对椎间盘产生不利的影响,脊 柱运动节段的融合固定改变了脊柱机械力 学特性,影响了融合的及相邻近的椎间盘,构 成这些椎间盘的溶质分子的浓度、分子合 成代谢在固定后的短时间内受到一定程度 的影响,椎间盘的代谢活动在融合后降低与 因营养改变所致大量的细胞死亡有关。

遗传因素在椎间盘退变中究竟会发挥多大 的作用以及作用的确切机制目前仍不清楚, 但一点可以确定即椎间盘退变在病因学上 很少是由单纯的遗传因素或环境因素引起 的,而是受到遗传因素影响的脊柱的结构和 形状最终影响了脊柱的生物力学特性,使得 椎间盘更易于受到环境因素的作用。

椎间盘的结构和生物化学成分的合成和降 解也受到遗传因素的影响,在一定程度上加 速了椎间盘的退变。

胚胎发育期间一些影响椎间盘发育的基因 缺陷可产生较正常相对大或小的椎间盘,这 些椎间盘的功能可能是正常的,但在一些不 利的环境条件下更易发生椎间盘的退变。

3.营养因素与椎间盘退变的关系

营养不足被认为是造成椎间盘退变的基本 因素,其他因素对椎间盘退变的影响最终通 过营养的缺乏而实现。

大约18~20 岁人类椎间盘的血管开始逐渐 消失,此时可能出现椎间盘退变的征象。

Kauppila 等研究发现腰动脉狭窄与下腰痛 和椎间盘变性有关,表明退变与营养因素有 固定关系。

营养与椎间盘退变的关系在动物模型中得 以证实,经椎体途径破坏终板后可观察到与 人类椎间盘退变相似的变化。

在双下肢动物的实验研究中发现直立的 姿势诱发了动物椎间盘髓核的严重变性, 变性的原因是由于在椎间盘和椎体之间 钙化层的增厚,影响了终板正常营养转运 的路线,最终导致椎间盘发生了退行性的 改变 。

臭氧髓核溶解术治疗 椎间盘源性下腰痛

刘延青

北京天坛医院疼痛中心

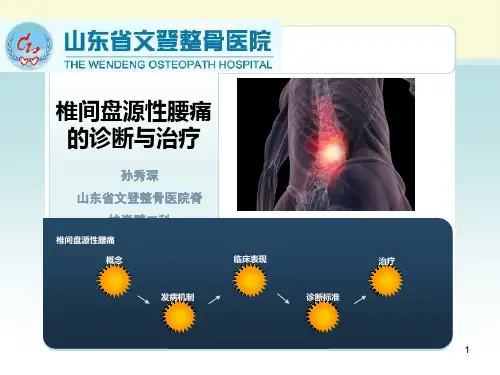

椎间盘疾病是下腰痛的主要根源

常见病变有:

椎间盘突出 椎间盘破裂、椎间盘吸收 椎间盘退变、失稳 椎管狭窄

椎间盘突出症和椎管狭窄的诊断和治疗已 被广泛研究,因此长期以来椎间盘突出被 看作是椎间盘疾病导致疼痛的先决条件。

近年来,许多学者对间盘退变或损伤前后 的神经解剖、生物化学、生物力学进行了 深入研究,人们逐渐认识到在没有间盘突 出的情况下,发生于间盘内部的病变也能 引起下腰痛 — 称之为椎间盘源性下腰痛。

了解椎间盘的退行性改变对正确了解下腰 痛至关重要,为此国内外学者对椎间盘退变 的病因及发病机制进行了广泛的探讨。

椎间盘退行性改变的病因

1.年龄与椎间盘退行性改变的关系

所有的椎间盘随着年龄的增长会出现组织 衰老的改变;

但不是所有的椎间盘会发生退变。

组织的衰老是随着年龄增长出现改变的积 累,椎间盘衰老通常仅表现为形态解剖学的 变化。

椎间盘结构损伤的病理变化

纤维环内裂和/或炎性反应(椎间盘 炎),这些病理变化称为椎间盘内紊乱 (IDD),分为原发性或继发性,大约40 %的慢性下腰痛病人存在IDD 。

一、椎间盘退变的病因 及发病机制

பைடு நூலகம்

下腰痛是影响人类健康的一种常见病,而椎 间盘的退行性改变及其继发的病理改变是 引起下腰痛的最常见原因。

而椎间盘的退变是随着细胞和组织大分子 物质退行性的病理改变而出现的整个或部 分椎间盘组织物理和化学特性的进行性变 化。

过去人们基于对人类和动物实验观察认为 椎间盘退变的高危因素主要与年龄有关;

而现在认为退变引起既不依赖于年龄、又 不完全依赖于环境因素的较为严重的病理 变化 ,最终表现为功能的破坏和受限,引 起一系列临床症状。

研究发现人类双胞胎中脊柱僵硬和退变的 发生部位及病变程度有很大的相似性,显示 这些相似性是由遗传因素所决定的。

应用MRI 技术对20 对双胞胎椎间盘的变化 进行观察发现,在信号强度、椎间盘狭窄程 度、椎间盘突出以及终板的变化方面,腰椎 间盘退变在20 对双胞胎之间表现出高度的 一致性,这种高度的一致性难以单纯用年龄 因素来解释。

在融合节段的椎间盘内有明显的乳酸浓度的增加 和低氧张力,可能是由于融合段椎间盘内部代谢转 运的路线被关闭致代谢产物聚集,乳酸清除率降低 所致。

脊柱和椎间盘系统高负荷的作用,如振动会对椎间 盘结构内部的细胞及大分子物质产生不利影响。

动物实验研究了低频率的振动与营养的关 系,在全麻下,动物被垂直位置于振动平台上, 使用5 Hz 的振动频率,结果表明椎间盘内部 的氧张力和细胞的活性明显降低,随着时间 的延长,髓核内硫酸盐的摄取率、水含量及 椎间盘的高度显著降低。

Barrie 等认为椎间盘退变的启动与年龄无 直接的关系,更可能是时间依赖性的,即无论 在任何年龄阶段,在外界多种因素的综合作 用下,当刺激达到引起椎间盘退变的“阈值” 时, 即可引起不可逆的椎间盘退变过程。

2.遗传因素与椎间盘退变的关系

遗传因素在椎间盘退变的发病中具有很重 要的作用,有学者观察到某些狗的物种很早 即可自发地发生椎间盘退变和突出,而其他 物种椎间盘退变出现很晚。

通过对人流行病学的研究发现:

①从青春期到中年后期,椎间盘退变的发生 率与年龄之间呈直线关系

②老年退行性变化几乎到达“饱和”状态, 特别是症状性椎间盘退变的发生率与年龄 的关系呈现一个倒“U”形分布,即症状性 椎间盘退变的高发生率在中年

③不同脊柱节段症状性椎间盘退变发生率 不同。

Kirkaldy等通过临床观察和解剖分析提 出了脊柱退变理论,他们把脊柱的退变过 程分为三个阶段:

第一阶段为功能障碍期,发生在15-45岁 之间,特点是椎间盘纤维环的周缘性和放 射状撕裂以及小关节的局限性滑膜炎。

第二阶段为不稳定期,发生在35-60岁 的病人,特点为椎间盘内部撕裂、进行性 吸收、小关节退变并伴有关节囊松弛、半 脱位和关节面的破坏。

第三阶段为稳定期,发生在60岁以上的 病人,特点为椎间盘周围和小关节内骨赘 的进行性增生,从而导致节段性僵硬或明 显的强直。