清朝服饰之旗装

- 格式:doc

- 大小:13.90 KB

- 文档页数:3

繁复之美——清代旗装旗装,是满族的传统服饰,并作为所有旗人(男女老幼)统一的一种袍式服装,所以叫旗装,满语称“衣介”。

“旗装”又叫“旗服”。

说到旗装,人们自然而然地就会联想到旗袍,因为就是现在,旗袍仍然称得上中国最具民族特色的服装。

旗装·清(头梳“大拉翅”身穿旗袍、花盆鞋手拿小扇)其实,满族妇女的旗袍与如今的旗袍样式有很大的不同。

满族旗袍也叫大衫、长袍,满语称“衣介”。

分为单、夹、皮、棉四种。

起初的旗袍是没有领子的,袖子呈马蹄形,也叫箭袖,大襟左衽,外形轮廓呈长方形,扣子为盘扣,衣服上下不取腰身,有假袖两三幅,边镶滚边。

箭袖旗袍清军入关以后,逐渐受到汉族服饰的影响,旗袍也有所变化。

日常的旗袍由四边开禊变为左右两边,也有不开禊的,之前流行的马蹄袖也被平袖所代替。

原有样式的旗袍在此时已成为一种礼服,只有在喜庆节日或是外出办事的时候才能使用。

而且需要强调的是,此时满族的旗袍是男女都可以穿的,这与我们现在的习惯有所不同。

而且女士旗袍的式样与男式的差不多,只是在衣襟、领口、裙子和边缘的地方绣有各色花纹而已。

满族人对旗装的装饰非常讲究,旗装一般用各种精致的绸缎制作。

除了在旗装上以写实的手法绣出色彩艳丽的图案之外,还会镶上花边。

花边的使用,最开始是用来修补旗装上破损的部位,所以花边多缝制在容易破损的地方,比如说袖口、领口和下摆等处。

到了后来,竟然成了一种装饰,并且在妇女中间很是流行。

比如,女子在马甲上就特别下工夫,在交襟处、左右领口等处都要加上多重花边,在交襟处、左右腋下以及对襟等处都经常做出如意云头式样的镶滚边,后面甚至镶滚多道,有“三镶三滚”、“五镶五滚”等。

这样加工后的马甲,色彩丰富,花纹多样,成为女子服装中主要的装饰成分。

女式衬衣·清除了花边,旗装的佩饰也不少。

比如,贵族女子经常要加一条丝绸长围巾,缠在脖颈间,垂在胸前。

旗装上还有一种佩饰是云肩,是满族妇女披在肩上的装饰物,婚礼服上也用。

旗袍的起源与发展传统文化中的旗袍的演变旗袍的起源与发展:旗袍的美是一种典雅而高贵的美,这种由旗袍内涵所决定的文化品位限制了它的普及、大众化,同时它对穿着者的要求也十分苛刻,这不仅仅表现在对身体的要求上,同时也表现在对穿着者内涵及气质表现上,而且,旗袍的出现对背景、环境、气氛要求特别讲究。

旗袍的美是一种距离的美,一种静止的典雅美。

旗袍是我国一种具有民族风情的妇女服装,由满族妇女的长袍演变而来。

由于满族称为“旗人”,故将其称之为“旗袍”。

清末的旗袍样式,主要源于满族妇女服饰中的旗装。

满族旗袍主要特点为宽大、平直,衣长及足,材料多用绸缎,衣上绣满花纹,领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。

从清末民初到三十年代,旗袍在袖子及下摆部分,在不同时期有不同的变化:袖子从宽到窄,从长到短;下摆从长到短,再由短到长,完全随着时代的变迁而变迁。

1911年辛亥革命风暴骤起,推翻了中国历史上最后一个封建王朝,为西式服装在中国的普及清除了政治障碍,同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边,解除了服制上等级森严的种种桎桔。

女装在这一时期上衣下裙最为流行,上衣有衫、袄、背心、,样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化,领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样,衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。

服装走向平民化、国际化的自由变革,已经水到渠成,旗袍由此卸去了传统沉重的负担。

由于满族统治政权的消亡,旗袍此时穿着者甚少。

西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。

旧式的旗女长袍既被摒弃,新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

服装装饰一扫清朝矫饰之风,趋向于简洁,色调力求淡雅,注重体现女性的自然之美。

旗袍最初是以马甲的形式出现,马甲长及足背,加在短袄上。

后将长马甲改成有袖的式样,也就成了新式旗袍的雏形。

据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。

当时的女学生作为知识女性的代表,成为社会的理想形象,她们是文明的象征、时尚的先导,以至社会名流,青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。

清朝女子的服饰有哪些清朝是以满族统治者为主的政权机构,满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。

旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。

从公服开始逐渐推向常服。

那么清朝女子服饰有哪些呢?清朝女子服饰,汉、满族发展情况不一。

汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式,时兴小袖衣和长裙;乾隆以后,衣服渐肥渐短,袖口日宽,再加云肩,花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤,衣上镶花边、滚牙子,一衣之贵大都花在这上面。

满族妇女着“旗装”,梳旗髻(俗称两把头),穿“花盆底”旗鞋。

旗人衣装或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。

与其相配的裙或裤,以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。

襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰,史书记载“……镶滚之费更甚,有所谓白旗边,金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色,一衫一裙……镶滚之弗加倍,衣身居十之六,镶条居十之四,衣只有六分绫绸,新时离奇,变色以后很难拆改。

又有将羊皮做袄反穿,皮上亦加镶滚,更有排须云肩,冬夏各衣,均可加工……”清初满族妇女与男人的装扮相差不多,不同之处只是穿耳梳髻,未嫁女垂辫。

满女不缠足不着裙,衣外坎肩与衫齐平,长衫之内有小衣,相当于汉女的肚兜,衣外之衣又称“乌龙”。

旗装在清代,除具有上述共同特点外,不同时期的组合特征仍比较鲜明。

清朝女子服饰常服从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知,妇女日常用衣有严格规定,并受法律限制。

当然由于它不受品级约束,因此相比之下服式种类较多。

服用也随意得多。

只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、�和罗等档次较高的原料制衣,也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣,不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品,只能使用葛布、梭布、毛褐、茧�、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。

在当时如出现“时式装”,则首先在贵族中间服用,在帝制统治时期,人们的衣妆不轻易改变,至于“奇装异服”就更不允许存在了。

明代较多使用的纽扣,主要用在礼服上,常服很少使用,明末时才有所普及。

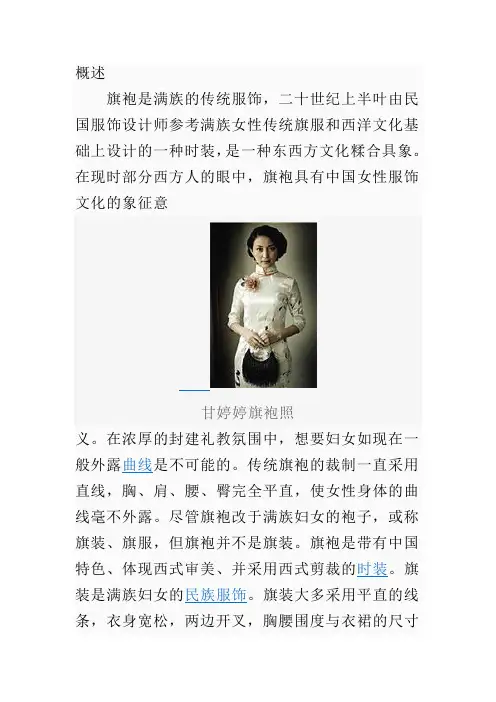

概述旗袍是满族的传统服饰,二十世纪上半叶由民国服饰设计师参考满族女性传统旗服和西洋文化基础上设计的一种时装,是一种东西方文化糅合具象。

在现时部分西方人的眼中,旗袍具有中国女性服饰文化的象征意甘婷婷旗袍照义。

在浓厚的封建礼教氛围中,想要妇女如现在一般外露曲线是不可能的。

传统旗袍的裁制一直采用直线,胸、肩、腰、臀完全平直,使女性身体的曲线毫不外露。

尽管旗袍改于满族妇女的袍子,或称旗装、旗服,但旗袍并不是旗装。

旗袍是带有中国特色、体现西式审美、并采用西式剪裁的时装。

旗装是满族妇女的民族服饰。

旗装大多采用平直的线条,衣身宽松,两边开叉,胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近;在袖口领口有大量盘滚装饰。

黄色是皇家独尊之色,民众是忌用。

旗装色彩鲜艳复杂,用料等花色品种就多样,喜用对比度高的色彩搭配。

在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子盘滚设计。

由于旗装是一种平面服饰,盘滚成为旗装除面料外的唯一设计空间,因而以多盘滚为美。

清末曾时兴过“十八镶”(即镶十八道花边)。

清代旗袍纹样多以写生手法为主,龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花,以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材。

编辑本段历史沿革满族之袍旗袍是民国时期的妇女时装,由满族妇女的长袍演变而来。

由于满族称为“旗人”,故将其称之为“旗袍”。

从顺治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中,满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛。

至清后期,亦有汉族女子效仿满族装束的。

满汉妇女服饰风格的悄相交融,使双方服饰的差别日益减小,遂成为旗袍流行全国的前奏。

从字义解,旗袍泛指旗人(无论男女)所穿的长袍,不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系,用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。

在清代,妇女服饰可谓是汉满并存。

清初,满族妇女以长袍为主,而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚;清中身穿传统旗袍的宫廷人士期,汉满各有仿效;到了清代后期,满族效仿汉族的风气日盛,甚至出现了“大半旗装改汉装,宫袍截作短衣裳”的情况,而汉族仿效满族服饰的风气,也于此时在一些达官贵妇中流行起来。

晚清女子服饰介绍

晚清时期的女子服饰主要是清代中后期出现的一种装束。

在

其形成过程中,既受到了传统服饰的影响,又受到西方服饰的影响,形成了一种中西结合式的服饰。

清代中后期出现了“裙钗”、“裙褂”,又称“裙袄”、“裙衫”等。

清末时,一般妇女都穿长袍马褂,在长袍马褂里穿着一种叫“里子”的衣服。

“里子”是用白布做成的一种衣服,穿在袍子

里面。

在袍的外面套上一件较宽大的长衫,衣上再套上一件马甲。

这类服装除了冬天外,都是以白色为底色,上面绣有花纹和图案。

晚清时期的旗袍,基本上延续了明代旗袍的式样,并有所变化。

当时旗袍多为直领、圆领和盘扣三种式样。

这种服装虽然保

持了我国民族服装的基本特色,但同时又吸收了西方服饰特点,

以表现妇女的青春活力、健康、大方而为妇女所喜爱。

晚清时期流行一种叫“旗装”、“旗袍”的衣服。

这是一种把

上衣和裙子合为一体的服饰,它起源于满族女子穿用的大襟上衣

和裙子相结合的服饰。

—— 1 —1 —。

清代旗装特点

清王朝推行剃发易服,顺治九年(1652)钦定《服色肩舆条例》颁行,满族服饰同时吸收了明朝服饰的纹理图案。

清时剃发留辫,穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。

清代旗装体系:礼服、吉服、常服、素服、行服、雨服以及便服和丧服。

一、礼服和吉服是普通旗人不可以穿的。

二、常服、素服和行服、雨服款式都很固定。

三、丧服,就是白衣白带,男子拔去帽缨并不再剃发,女子去首饰、束辫。

晚清便服款式复杂的多,男子就是便袍、小帽、马褂坎肩、斗篷,没钱的穿短打;女子的有衬衣、氅衣、马褂坎肩、褂襕、斗篷,没钱的平民穿简单的开衩便袍。

此外,女子头上大拉翅、旗髻、高把头、坤秋帽,未成年的梳辫子、脚上花盆底、马蹄底、元宝底、平底旗鞋。

清朝服饰大体上追求清秀、简洁,窄袖紧身。

反映了清朝的保守性,闭关锁国的性格。

清代满族妇女的服饰,一般是穿旗袍,外罩马甲,穿高跟在脚心的花盆底鞋。

清代妇女服装仿效中心几经变更,乾隆时以苏州为中心,

嘉庆时以南京和扬州为中心,后又以上海为中心。

马褂是清朝特有的服装,式样多为圆领,有对襟、大襟、琵琶襟等式样,有长袖、短袖、大袖、窄袖之分,但均为平袖口。

直到清末西洋服装传入和辛亥革命后,我国的服装才起了重大变化,进入了近现代服装发展阶段。

旗袍的历史演变摘要:旗袍作为我国服饰文化的代表,它是展示女性之美、具有中国传统特色以及民族代表性的“服装之最”。

它经历了长期的发展过程,而旗袍的现代演绎更是对其魅力的完美表现。

Abstract: the Chinese dress, as the representative of Chinese costume culture, it is show the beauty of the female, with Chinese traditional characteristics as well as the national representative \"most of the clothing. It experienced a long-term development process, and modern qipao deduction is the perfect expression of its charm.关键词:旗袍;产生;发展;演变一、满清时期的旗袍旗袍沉淀了中国千百年来的服饰文化精髓,旗袍之美是被全世界公认的。

它以最地道的中国面料和工艺完美的衬托了女性婀娜多姿、精致优雅、性感迷人的风韵!领、袖、襟、开叉、图案、绲边,旗袍的每一个细节处理都让人叹为观止。

从上个世纪20年代诞生开始,旗袍就一直受到广大女性的喜爱和追捧,关于它的历史我们一起研究!旗装诞生之初并不是女装,而是生活在中国东北地区男女所穿的长袍。

在17到19世纪长袍是男女老少一年四季所穿的衣服。

这种服装比较合体,比较利于骑马等户外活动后来清军同意中国后,便和汉族的服装相互融合,旗装慢慢的变得宽身大袖,同时也吸收汉族的纹饰图案,刺绣工艺和文化思想清朝时的旗袍其中最不能少的装饰就是盘扣,有模仿动植物的菊花口,梅花扣,金鱼扣,盘花扣在中国服饰中逐步改变,它不仅仅有连衣襟的功能,更是服装上的装饰品。

这样也表现了中国服饰重内涵,重主题。

清朝服饰的基本介绍清朝服饰是指清朝时的各种服饰。

以下是店铺为你精心整理的清朝服饰的基本介绍,希望你喜欢。

清朝服饰的介绍清朝是以满族统治者为主的政权机构,满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。

旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。

清初统治者把是否接受满族服饰看成是否接受其统治的标志,强令汉民剃发易服。

清初汉人反满情绪高涨,以各种形式发泄反清情绪,抵御外族的入侵。

当代拍摄的电影《桃花扇》,就是当时现实生活和真实的民族思绪的写照,在清朝时,此剧一度着重于男女主角的爱情描写,刻意减弱民族冲突。

几千年来世代相传的传统服制度,由于八旗兵的进关,而遭到破坏,取而代之的是异族陌生的服制。

因此,从化妆到衣着,满汉民族之间产生矛盾就成为必然。

客观上来说,清代服制的变化,是由外力强制促使而产生的民族意识层面上的改革与变化。

从衣着特点和后世传播的持久性来分析,它是的一种成功有效的手段,也是朝代更替的产物。

当然无可否认,有压迫就有反抗,直至清末太平天国时期,人们依旧使用异服的手段以区别于清朝。

历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠,潇洒富丽,纤细柔弱,与衣身修长,衣袖短窄的满装形式,形成鲜明的对比。

旗装以它用料节省,制作简便和服用方便,取代了古代的衣裙,这是后人易于接受的主要原因。

满族的旗装,外轮廓呈长方形,马鞍形领掩颊护面,衣服上下不取腰身,衫不露外,偏襟右衽以盘纽为饰,假袖二至三幅,马蹄袖盖手,镶滚工艺装饰,衣外加衣,增加坎肩或马褂……其造型完整严谨,呈封闭式盒状体,因此形象肃穆庄重,清高不凡,而独树一帜,突破了几千年来飘逸的塔形衣冠,给世人留下了深刻的形象记忆。

时至今日,它已对国内、外产生了"一代优美服饰"的影响。

特别是随时代发展,经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍,已经形成了满族的服饰代表,恰当展示了满族女性的温柔内涵,其隐藏重点展示诱惑的作风,具有永恒存在的价值,同时也成为了某些自然主义小说里女性服饰的最爱。

清代朝服清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。

复原文案清代春绿色衬衣旗装马甲小两把头服饰

【实用版】

目录

1.清代春绿色衬衣

2.旗装

3.马甲

4.小两把头服饰

正文

清代春绿色衬衣:清代是中国历史上的一个繁荣时期,期间的服饰文化影响深远。

春绿色衬衣是清代常见的一种服饰,以其清新的色彩和简约的设计受到人们的喜爱。

春绿色衬衣多采用棉布或丝绸制成,舒适透气,适合在温暖的春季穿着。

旗装:旗装是清代最具代表性的女装之一,因清朝皇室姓氏为爱新觉罗,故也称“觉罗装”。

旗装的特点是上衣较长,下身裙摆宽大,形成一种“A”字型轮廓。

这种服饰庄重大气,既能展示出女性的柔美,又体现出清代严谨的礼仪制度。

马甲:马甲是清代男子常见的一种服饰,又称“背心”。

它通常是无袖的,长度到腰部,有对襟和扣子。

马甲一般与长袍、马褂等搭配穿着,有助于保暖和装饰。

在清代,马甲的款式、颜色和材质都反映了一个人的身份地位。

小两把头服饰:小两把头是清代满族女子的一种头饰,因头饰上有两个小髻而得名。

这种头饰通常用头发、珠宝和饰品制成,寓意着美满和吉祥。

小两把头头饰在清代宫廷剧中尤为常见,给人以华丽、端庄的感觉。

总之,清代的服饰文化丰富多样,春绿色衬衣、旗装、马甲和小两把头服饰等都是其典型代表。

清朝服饰之——旗装

清代,衣身修长、衣袖短窄的满装服装形制代替了历时数千年的宽袍大袖、拖裙盛冠的服装形制,旗装成为其代表性服饰。

由满洲旗人设计制作,并作为所有旗人(男女老幼)统一的一种袍式服装叫旗装,满语称“衣介”。

旗装又叫“旗服”。

清代的旗装用料节省、制作简便。

“衣皆连裳”与汉族服饰的上衣下裳的两截衣裳有明显区别。

满族的旗装,外轮廓呈长方形,马鞍形领掩颊护面,衣服上下不取腰身,衫不露外,偏襟右衽以盘纽为饰,假袖二至三幅,马蹄袖盖手,镶滚工艺装饰,衣外加衣,增加坎肩或马褂……其造型完整严谨,呈封闭式盒状体,因此形象肃穆庄重、清高不凡、独树一帜。

突破了几千年来飘逸的塔形衣冠轮廓,给世人留下了深刻的形象记忆。

随时代发展,经过加工突出修长曲线的秀丽旗袍,成为了满族的服饰代表,恰当展示了满族女性的温柔内涵。

旗鞋

满族妇女从小骑马,从不裸脚。

故贵族妇女普遍穿着的鞋被称为“旗鞋”。

这种绣花的旗鞋以木为底,史称“高底鞋”,或称“花盆

底鞋” 、“马蹄底”鞋。

其木底高跟一般高5~10厘米,有的可达14~16厘米,最高的可达25厘米。

旗鞋的木跟镶装在鞋底中间,三寸多高,整个木跟用白细布包裹,也有外裱白绫或涂白粉,俗称“粉底”。

旗鞋的面料为绸缎,上绣五彩图案。

跟底的形状通常有两种,一种上敞下敛,呈倒梯形花盆状。

另一种是上细下宽、前平后圆,其外形及落地印痕皆似马蹄。

“花盆底”和“马蹄底”因此而得名。

清代后妃的鞋有元宝底、花盆底和高底三种形式。

高底旗鞋多为十三四岁以上的贵族中青年女子穿着。

老年妇女的旗鞋,多以平木为底,称“平底鞋”,其前端着地处稍削,以便行走。

旗头

旗头,主要指满族妇女的发式。

旗头是由“两把头”发展而来的,由于是清军进关以后才流行起来的,所以,人们也把它叫“大京样”。

满族妇女的发式和汉族妇女的发式相比,显得高大和夸张,具有艳丽夺目的效果。

旗头于清代晚期在满族及清宫中开始流行,其为板状冠型,呈现如牌楼般高耸挺立的风貌。

清朝满族(旗人)妇女束发于头顶,梳成“单髻”或“一字髻”。

其型制分:旗头座和两把头。

旗鞋的起源

一种说法认为,过去满族妇女经常上山采集野果、蘑菇等,为防虫蛇叮咬,便在鞋底绑缚木块,后来制做得日益精巧,便发展成了高底鞋。

另外还有一种传说,说是满族的先民为了渡过一片泥塘,夺回被敌人占领的城池,便学着白鹤的样子,在鞋上绑了高高的树杈,终于取得了胜利。

人们为了不忘那些苦难的日子,纪念高脚木鞋的功劳,妇女们便穿上了这种鞋,并世代相传,越做越精致美观,成了后来的样子。

还有一些致使满族妇女穿着旗鞋原因的看法:

第一,满族妇女爱穿旗袍,置高底,可使旗袍不拖地,又不暴露双脚。

第二,满族妇女为了增其身高,表现女性的婀娜多姿。