清代服饰

- 格式:doc

- 大小:55.00 KB

- 文档页数:6

清代皇帝服饰种类清代是中国历史上最后一个封建王朝,其皇帝服饰在设计和制作上非常讲究,具有独特的特点。

下面我们将介绍清代皇帝服饰的种类。

一、龙袍龙袍是清代皇帝最重要的服饰之一,也是标志皇帝身份的象征。

龙袍使用黄色绸缎作为主要材料,以象征皇帝的尊贵和权威。

袍身上绣有五爪金龙图案,寓意着皇帝的至高无上。

龙袍的袖口和下摆都饰有金色的云纹,增加了服饰的华丽感。

二、寿袍寿袍是清代皇帝在生日和重大寿辰等特殊场合穿着的礼服。

寿袍的颜色多为红色,象征着喜庆和吉祥。

寿袍的袍身上绣有各种吉祥纹样,如寿字、蝙蝠、如意等,寓意着长寿和幸福。

寿袍的袖口和下摆都采用金丝绣制,使得服饰更加华贵。

三、朝服朝服是清代皇帝在正式朝会上穿着的礼服,也是表达皇帝威严和尊贵的重要服饰。

朝服的袍身以黄色为主,袖口和下摆饰有云纹和金线,使得服饰更加华贵。

朝服的袍身还绣有各种图案,如龙、凤、祥云等,寓意着皇帝的至高无上。

四、礼帽礼帽是清代皇帝在重要场合佩戴的帽子,也是皇帝身份的象征之一。

礼帽通常由黑色绸缎制成,帽顶饰有金色的云纹,帽檐上方则饰有金丝绣制的纹路。

礼帽的帽缨多采用红色丝线制作,象征吉祥和权威。

五、蟒袍蟒袍是清代皇帝在特殊场合穿着的礼服,通常用于祭祀和重要仪式。

蟒袍的颜色多为红色或黄色,袍身上绣有各种吉祥纹样,如龙、凤、祥云等。

蟒袍的袖口和下摆采用金丝绣制,使得服饰更加华丽。

六、圣袍圣袍是清代皇帝在举行重大祭祀和庆典活动时所穿的礼服。

圣袍的颜色多为红色,袍身上饰有五彩绣线,绣有各种吉祥纹样和神兽图案。

圣袍的袖口和下摆饰有金线和珠片,使得服饰更加豪华。

七、六品服六品服是清代皇帝在一般场合穿着的常服,也是皇帝日常行动的服饰。

六品服的颜色多为蓝色,袍身上绣有各种纹样和图案,如云纹、花卉等。

六品服的袖口和下摆采用金线绣制,使得服饰更加精致。

八、罗袍罗袍是清代皇帝在夏季穿着的轻便服饰,也是皇帝活动的常服。

罗袍的颜色多为白色,袍身上绣有各种纹样和图案,如云纹、花卉等。

![[清朝服饰特点]清朝服饰](https://uimg.taocdn.com/2127e9600a1c59eef8c75fbfc77da26925c5965c.webp)

[清朝服饰特点]清朝服饰清王朝时段推行剃发易服,顺治九年(1652),钦定《服色肩舆条例》颁行,从此废除了明朝的冠冕、礼服。

明代男子一律蓄发挽髻,着宽松衣,穿长统袜、浅面鞋;清时则剃发留辫,辫垂脑后,穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。

但官民服饰一律泾渭分明。

清朝是以满族统治者为主的政权机构,满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。

旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。

从公服开始逐渐推向常服。

下面是分享的清朝服饰。

供大家参考!清朝服饰清王朝时段推行剃发易服,顺治九年(1652),钦定《服色肩舆条例》颁行,从此废除了明朝的冠冕、礼服。

明代男子一律蓄发挽髻,着宽松衣,穿长统袜、浅面鞋;清时则剃发留辫,辫垂脑后,穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。

但官民服饰一律泾渭分明。

清朝是以满族统治者为主的政权机构,满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。

旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。

从公服开始逐渐推向常服。

朝服编辑清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。

皇帝朝服及所戴的冠,分冬夏二式。

冬夏朝服区别主要在衣服的边缘,春夏用缎,秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。

其基本款式是披领和上衣下裳相连的袍裙相配而成。

上衣衣袖由袖身、熨褶素接袖、马蹄袖三部分组成;下裳与上衣相接处有襞积,其右侧有正方形的衽,腰间有腰帏。

而披须(又名披肩、扇肩)、马蹄袖(又名箭袖)是清代朝服的显著特色。

朝服的颜色以黄色为主。

冬朝服祭祀、圈丘、祈谷用蓝色,朝日用红色,夏朝服常雩(求雨),祭祀时用蓝色,夕月时用月白色,即浅色蓝。

朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。

一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条;腰帷绣行龙五条襞积(折裥处)前后各绣团龙九条;裳绣正龙两条、行龙四条;披肩绣行龙两条;袖端绣正龙各一条。

十二章纹样为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上;其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上,并配用五色云纹。

御用朝袍是皇帝在登基、大婚、万寿盛节、元旦、冬至、祭天、祭地等重大典礼和祭祀活动时所穿的礼服。

(一)清代男子一般服饰1.马褂长袍或长衫配马褂、马甲,腰束湖色、白色或浅色长腰带,后系手巾,是清代男子一般通穿的服装。

马褂长仅及脐,左右及后开禊,袖口平直(无马蹄袖端),形式有袖长过手或袖短至腕、对襟、大襟、琵琶襟诸式。

对襟马褂,初尚天青色;至乾隆中期流行玫瑰紫,乾隆晚期流行福文襄公福康安所穿的深绛色,称为福色。

《扬州画舫录》则说,“扬郡著衣尚为新样,十数年前(乾隆初)缎用八团,后变为大洋莲,拱壁蓝,颜色在前尚三蓝,朱墨、库灰、泥金黄,近尚高粱红、樱桃红,谓之福色。

”(《啸亭杂录》说福色出自福安康)嘉庆时,流行香色、浅灰色,夏天则流行棕色纱制的马褂。

深青色大袖对襟马褂,则可作为一般场合的礼节性服装。

康熙时有一种长袖衣身较长不开禊的马褂,保暖性好,有“阿娘袋”、“卧龙袋”之称,民间年老者多穿之。

琵琶襟马褂的右襟短缺一块,与缺襟袍相配。

右衽大襟马褂,及两袖同异色拼制的背心式马褂,均为便服。

嘉庆年间,马褂有如意头镶边的,至咸丰、同治年间,流行蓝、驼、酱、油绿、米等色,用大沿镶边,至清末光绪、宣统时,用宝蓝、天青、库灰色铁线纱、呢、缎等做短到脐部以上的马褂,在南方尤为风行,甚至用大红色的。

面料一般用二则、四则、六则团花,折枝大花、整枝大花、大团素、喜字等纹样的暗花缎、暗花宁绸、漳绒、漳缎等。

冬天则流行翻毛裘皮马褂。

2.马甲马甲即背心、坎肩,也叫紧身。

马甲为无袖的紧身式短上衣。

有一字襟、琵琶襟、对襟、大襟和多纽式等几种款式。

除多纽式无领外,其余均有立领。

多纽式的马甲除在对襟的门襟有直排的纽扣外,并在前身腰部有一排横列的纽扣,这种马甲穿在袍套之内,如果乘马行走觉得热时,只要探手于内解掉横、直两排纽扣,便可在衣内将其曳脱,避免解脱外衣之劳。

满语叫作“巴图鲁坎肩”。

原来这种多纽马甲只许王及公主能穿,后来普通的人也都能穿,并把它直接穿在衣服外面,“巴图鲁”是好汉、勇士之意,俗谓十三太保。

清代服饰特点及审美评价

清代服饰的特点主要有以下几点:

1. 服饰整体比较庄重、端庄,体现出封建社会的等级制度和严谨的礼制规范。

男性常穿长袍和衣裳,女性则穿戴着旗袍或对襦。

2. 服饰颜色以明亮的红、黄、蓝等为主,象征着封建社会权力和贵族身份。

3. 服饰上常有各种彩织花纹、刺绣和龙凤等图案,精致而华美,体现了清代皇帝统治下的繁荣和富豪阶层追求奢华的审美。

4. 服饰款式以宽袖为主,衣襟、下摆和裤脚常常有装饰品,如金丝撒、玉佩、丝绦等。

并且在面料的选择上,常使用锦缎、绫罗等华丽材料。

对于清代服饰的审美评价存在争议,其中主要可分为两种观点:

一种观点认为清代服饰华丽精致,体现了封建社会贵族阶层的优雅和高尚,是中国传统服饰中最具代表性的时期之一。

同时,清代服饰刺绣精美,色彩鲜艳,给人以富丽堂皇之感,被认为是华夏文化繁荣时期的延续和高峰。

另一种观点认为清代服饰太过于庄重和束缚,缺乏一定的灵活性和自由度,使人的身体线条并不完全展现出来。

同时,清代

服饰华丽程度过高,彰显了封建统治者对民众生活的严格控制和贫富差距扩大的特点,反应了社会阶级的深重分化。

清代宫廷服饰的分类介绍

清代宫廷服饰丰富多样,根据用途、场合以及等级划分,主要可以分为以下几类:

1. 朝服:主要用于正式的朝廷典礼、祭祀等重要场合,包括皇帝、皇后、皇子、公主及文武百官的服饰。

皇帝朝服中最隆重的是十二章纹龙袍,配有冕旒、蔽膝等配件,象征皇权的至高无上。

2. 吉服:又称燕居服或常礼服,比朝服略为随意,用于节庆、宴乐等相对轻松的皇家活动。

如皇帝的龙褂、吉服冠、吉服带,皇后的吉服袍、吉服冠等。

3. 常服:又称常朝服,是宫廷日常穿着的服饰,相对于朝服和吉服更为简洁。

如皇帝的常服袍、常服褂,皇后的常服旗袍等。

4. 行服:专指外出巡幸、狩猎等活动时穿着的服装,特点是轻便实用。

如行褂、行袍等。

5. 雨服:顾名思义,是下雨天或湿气较大的环境下穿着的防水服饰,如雨衣、雨帽等。

6. 戎服:即军事装备,是皇室成员在指挥军队或参加军事活动

时所穿的服装,包括铠甲、战袍、战靴等。

7. 便服:指的是非正式场合下的日常休闲服装,包括袍、褂、衫、裤等多种样式。

中国清朝服饰特点参考文献

- 《清朝的宫廷服饰在版型和材质上都有哪些特点?》

- 上衣:清朝的宫廷上衣主要分为袍和褙子两种。

袍的版型宽松舒适,呈直身式,袖子长而宽,肩部线条柔和自然,整体效果宏伟大气;褙子则更为修身,袖子短小,肩部线条明显,通常配以龙纹腰带,体现了清朝尊重传统礼仪的特点。

- 下装:清朝的宫廷下装主要包括长裤和长裙。

长裤版型宽松,通常与袍一起穿着,展现出清朝男子的飒爽英姿;而长裙则更为优雅、华贵,版型细长,裙摆流畅,通常以花卉、鸟兽等图案为装饰,彰显出清朝宫廷女性的高贵气质。

- 头饰:清朝头饰种类繁多,主要有冠、帽、钗等。

冠是清朝宫廷头饰中的代表性物品,通常由硬纸板或者绫罗绸缎制成,饰以宝石、珠子等装饰物,富有华贵感。

清代妇女服饰特点

清代妇女服饰特点如下:

1. 穿蟒袍:蟒袍是男子在重要场合穿的服装之一,款式以圆领、右衽、前后开衩为多。

蟒袍上的蟒纹与龙纹相似,只少了一个爪,一般官员和士庶也可以使用这种服装。

2. 罩甲:清代女性的罩甲,是清末时期妇女穿在最外边的服饰。

罩甲又叫做马甲、背心、坎肩,分为对襟、琵琶襟、如意襟等多种形式,是由汉族传统服装演变而来。

3. 长袍:清代贵妇的礼服是长袍。

长袍有着严谨的等级规定,皇后的长袍用明黄色,绣龙纹;贵妃和妃嫔们的长袍用金

黄色,绣龙纹;公主和亲王福晋的长袍用香黄色,绣龙纹;一至

四品命妇的长袍用石青色,绣牡丹花纹;五至七品命妇的长袍

用蓝色或石青色,绣葵花纹。

4. 裙子:清代女性的裙子形式多样,其中“马面裙”是清代女性特色的裙子,这种裙子在裙腰上缝制一片丝绸软帘,软帘的前边分为若干独立的部分,后边连接成一个长条,穿着时软帘位于裙子中间,前面光着腿,后面裙子挡在腿的后边,走起路来前后通风,十分方便。

5. 鞋子:清代女性的鞋子有“花盆底”和“马蹄底”两种款式,鞋面大多饰有花鸟、蝴蝶等吉祥图案。

其中,“花盆底”是由满族妇女所穿的长靴演变而来,因为这种鞋底像个小花盆,所以得名“花盆底”。

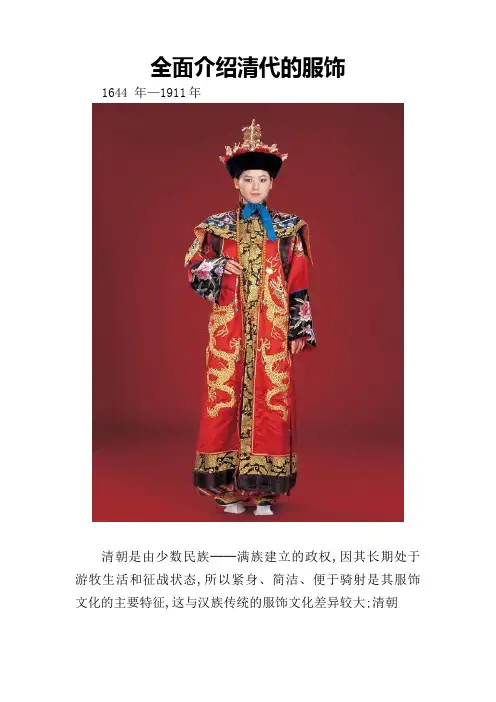

全面介绍清代的服饰1644 年—1911 年清朝是由少数民族──满族建立的政权,因其长期处于游牧生活和征战状态,所以紧身、简洁、便于骑射是其服饰文化的主要特征,这与汉族传统的服饰文化差异较大;清朝统治者一直对自己的民族服饰有着独特的理解,他们不仅认为民族服饰是祖先的传统,而且认为这是他们屡战不败的重要因素,所以对民族服饰的继承和发展极其重视;清朝服饰也是中国历代服饰中最为庞杂和繁缛的,对于近世纪的中国服饰影响较大;套金护指的慈禧北京故宫博物院藏慈禧写真像皇帝朝冠皇帝朝冠分为冬朝冠和夏朝冠两种;冬朝冠冠体为圆顶呈斜坡状,冠周围有一道上仰的檐边;用薰貂或黑狐毛皮制作,顶上加金缧丝镂空金云龙嵌东珠宝顶,宝顶分为三层, 底层为底座,有正龙 4 条,中间饰有东珠 4 颗;第二、三两层各有升龙 4 条,各饰东珠 4 颗;每层间各贯东珠一颗;共饰东珠 15 颗;顶部再嵌大东珠一颗;夏朝冠冠形作圆锥状, 下檐外敞呈双层喇叭状;用玉草或藤丝、竹丝作成,外面裱以罗,以红纱或红织金为里,在两层喇叭口上镶织金边饰;内层安帽圈,圈上缀带;冠前缀镂空金佛,金佛周围饰东珠15颗,冠后缀东珠7颗;冠顶再加镂空云龙嵌大东珠金宝顶, 宝顶形式与冬朝冠相同;清皇帝冬朝冠清高宗夏朝冠台北故宫博物院藏清高宗夏朝冠冠顶台北故宫博物院藏龙袍清代只有皇帝才能穿十二章龙袍,龙袍是圆领、大襟、右衽、窄袖加综袖、马蹄袖端,四开裾式的长袍,明黄色, 用缂丝或妆花、刺绣作金龙九条,再装饰十二章纹样,间以五色云幅纹,下幅装饰八宝立水;领前后饰正龙各一条,左右及交襟处饰正龙各一条,马蹄袖端饰正龙各一条;领和袖均用石青色镶织金缎边饰;随季节变换棉、纱、夹、裘等材料;清乾隆皇帝一式冬朝服北京故宫博物院藏清康熙皇帝祈谷穿用的夏朝服国家博物馆藏清太祖努尔哈赤朝服像清乾隆二式皇后缂丝龙袍北京故宫博物院藏清乾隆帝慧贤皇贵妃冬朝服像北京故宫博物院藏皇后朝冠冬朝冠用薰貂制作,冠体为圆顶呈半圆坡状,上缀朱纬, 周围有一道冠檐;冠顶呈宝塔形,分三层,每层贯东珠各一颗,每层冠都有金凤,上饰东珠各 3 颗,珍珠各 17 颗,上衔一颗大东珠;朱纬上周缀七只金凤凰,每只凤凰身上饰东珠 9 颗,猫睛石一颗,每只凤凰的凤尾装饰珍珠 21 颗;冠后饰金翟雉鸟,翟鸟下垂珠结,由五行珍珠平排垂挂, 每行有 64 颗珍珠串联,这种装饰称作“五行二就”;冠后从冠檐里边下垂倒葫芦形护领,护领下端垂明黄色丝绦两条,末缀宝石;冠左右缀青色缎带;皇后夏朝冠以青绒制作, 其它造型与冬朝冠相似;清代皇后朝冠选自大清会典图朝褂皇后朝褂均为石青色,用织金缎或织金绸镶边,上绣各种纹饰;领后均垂明黄色绦,绦上缀饰珠宝;朝褂都是穿在朝袍外面,穿时胸前挂彩,领部有镂金饰宝的领约,颈挂朝珠三盘,头戴朝冠,脚踏高底鞋,非常华美;清顺治孝康章皇后像北京故宫博物院藏清乾隆皇后褂北京故宫博物院藏朝褂传世实物,原件现藏故宫博物院百官冠帽百官帽子的最高部分装有顶珠,原料多为宝石,颜色有红、蓝、白、金等;顶珠是区别官职的重要标志;按照清朝礼仪,一品官员顶珠用红宝石,二品用珊瑚,三品用蓝宝石, 四品用青金石,五品用水晶,六品用砗磲,七品用素金,八品用阴文镂花金,九品用阳文镂花金;无顶珠者,即无品级;翎子清代戴礼帽时,一般在顶珠之下都装有一支6-7cm长的、用白玉或翡翠制作的翎管,这翎管主要是用来安插翎枝的; 清朝的翎子有花翎、蓝翎之别,以花翎为贵;花翎用孔雀翎毛,有一眼、二眼、三眼之分;所谓“眼”,就是指翎毛尾梢的彩色斑纹;孔雀翎中,又以三眼最贵;蓝翎则以鹳羽为之,无眼;清朝翎子的装法是将翎子拖在脑后;凉帽传世实物穿补服的官吏清人关天培写真像暖帽传世实物清单眼、双眼、三眼孔雀花翎北京故宫博物院藏冠帽上的顶子传世实物补服清代补服从形式到内容都是对明朝官服的直接承袭,补服是清代文武百官的重要官服,也是清代的礼服;补服以装饰于前胸及后背的补子的不同图案来区别官位的高低;皇室成员用圆形补子,各级官员均用方形补子;补服的造型特点是:圆领,对襟,平袖,袖与肘齐,衣长至膝下;门襟有五颗纽扣,是一种宽松肥大的石青色外衣,当时也称之为“外套”;清代补服的补子纹样分皇族和百官两大类;皇族补服纹样为:五爪金龙或四爪蟒;各品级文武官员纹样为:文官一品用仙鹤;二品用锦鸡;三品用孔雀;四品用雁;五品用白鹇;六品用鹭鸶;七品用鶒鸂;八品用鹌鹑;九品用练雀;武官一品用麒麟;二品用狮子;三品用豹;四品用虎;五品用熊;六品用彪;七品和八品用犀牛;九品用海马;清万树园赐宴图中穿吉服袍外罩补褂的官员们亲王补子——团龙传世实物武一品官补子——麒麟传世实物武三品官补子——豹传世实物武六品官补——彪传世实物文一品官补子——仙鹤传世实物朝珠朝珠源于佛教数珠;清代皇帝祖先信奉佛教,因此,清代冠服配饰中的朝珠也和佛教数珠有关;按清代冠服制度, 穿礼服时必于胸前挂朝珠;朝珠由 108 粒珠贯穿而成;每隔27 颗穿入一颗材质不同的大珠,称为“佛头”,与垂于胸前正中的那颗“佛头”相对的一颗大珠叫“佛头塔”,由佛头塔缀黄绦,中穿背云,末端坠一葫芦形佛嘴;背云和佛嘴垂于背后;在佛头塔两侧缀有三串小珠,每串 10 颗小珠;一侧缀两串,另一侧缀一串;男的两串在左,女的两串在右; 朝珠的质料以产于松花江的东珠为最贵重,此外还有翡翠、玛瑙、白玉等;穿朝服、佩三串朝珠的清朝皇后北京故宫博物院藏清代帝后像清代朝珠根据传世实物绘制,高春明绘耳饰清代耳饰分两大类,有流苏的为耳坠,无流苏的为耳环; 满族女子的传统风俗是一只耳朵上戴三件穿耳洞式的耳环; 清代耳饰,不仅质料高贵,色彩华美,而且形式千变;清银嵌珊瑚松石大耳坠,台北故宫博物院藏金镶珠宝耳环传世品以绿松石及孔雀石制成的串饰云南晋宁石寨ft西汉墓出土戴耳环的清代妇女清无款人物堂幅钿子清朝贵族女子平日梳旗头,还有一种类似冠的头饰,叫做钿子;钿子实际上是一种珠翠为饰的彩冠;戴在头上时, 顶往后倾斜;前后均以点翠珠石为饰;钿子的材质有金、玉、红、蓝宝石、珍珠、珊瑚、琥珀、玛瑙、绿松石、翠羽等;清点翠嵌宝石福寿绵长钿子清光绪镶珠翠碧玉双喜字青钿子北京故宫博物院藏簪、钗、步摇、耳挖簪、扁方簪、钗、步摇、耳挖簪都有簪首和挺两部分,在簪首以珠翠、宝石、点翠等工艺制成华美的花饰;清代的簪花追求精工写实,尤其工细复杂的是镀金点翠镶嵌珠宝翠玉的花簪,内容有九子玩花、蝴蝶闹春、双龙闹珠、五福捧寿等等; 耳挖簪一般在簪挺的中段施加纹饰,有珊瑚珠嵌成万寿平安如意文字、金点翠嵌东珠寿喜盘长等等各种花式;扁方一般为长方条形,有沉香木嵌珠翠碧玺花鸟,玳瑁嵌金、珠花凤等繁缛精工的花式,也有平素光洁,以呈现玉质为主的翠玉扁方,显得晶莹高贵;清银镀金点翠嵌珠宝花蝶簪台北故宫博物院藏清珊瑚珠玉步摇台北故宫博物院藏清白玉嵌珠翠碧玺扁台北故宫博物院藏银耳挖簪ft东嘉祥元曹元用墓出土金镶玉步摇护指、搬指与戒指满族女子以凤仙花或指甲花染指甲的风习由来已久,贵族女子留长指甲,用金片或白银铸成的指甲套来护指;清代用金银作成的指甲套,纹饰极为华丽;搬指原是古代射箭钩弦的,清代的搬指则是贵族男子戴于右手拇指上的饰物也有左右拇指都戴的,多以翡翠、碧玺、玛瑙、珊瑚、水晶、金、银、铜、铁、瓷等制作;有的刻有御题诗词,有的巧制纹饰,或朴素无纹;清代的戒指用各种不同珍贵材质精工巧作,有金龙赶珠、金凤戏珠、镂空嵌珠梅花、镂空花卉草虫、平安如意等精美绝伦的纹饰;清慈禧太后着色照片北京故宫博物院藏江苏扬州市郊清墓出土金护指清玳瑁嵌珠宝花蝶指甲套台北故宫博物院藏清翠玉搬指/清翠玺搬指台北故宫博物院藏清开金镂空古钱纹戒指台北故宫博物院藏荷包香囊按满族人的传统习俗,外出行猎时都在腰间系挂装食物的皮囊,便于在远途中充饥;后来,他们仿效汉人用绫罗绸缎等丝织品制作荷包、香囊、褡裢、火镰袋、扇套等既实用又有装饰意味的小挂件,佩挂在腰带两侧;而女子则把荷包、香囊等挂在钮扣上,后来又有镜套、牌套、表套等织绣小件;彩绸荷包传世品着便服、挂什件的男子清香囊北京故宫博物院藏清烟荷包北京故宫博物院藏织绵荷包传世品瓜皮帽瓜皮帽是以六瓣合缝的便帽,也称“小帽子”,取其六合一统之意,创自明朝;其质料夏秋用纱,春冬用缎,颜色多为黑色,里子用红色,讲究的还用锦缎滚边;这种小帽形式很多,有平顶、尖顶、硬胎、软胎之别;平顶大都是硬胎, 内衬棉花;尖顶大都为软胎,取其便利,不戴时可折起来装入衣袋里;便帽上有“结子”,结子一般是用红色丝线编成的,有丧则用黑色或白色;结子的大小,也随流行而变;也有不用帽结而以珊瑚、水晶、料珠等代替的;帽缘正中,另缀一块四方形的帽准作为装饰,这种帽准一般多用玉,也有用碧霞珠宝的;戴小帽的男子传世图照马褂清代男子一般的装束是长袍或长衫配马褂、马甲,腰束长腰带;马褂长至肚脐,左右侧缝和后中缝开衩,袖口平直无马蹄袖端,有的袖长过手,有的袖长仅至手腕,开襟形式有对襟、大襟、琵琶襟等;女式马褂款式有挽袖袖比手臂长的、舒袖袖不及手臂长的两类;衣身长短肥瘦的流行变化,与男式马褂差不多;但女式马褂全身施纹彩, 并用花边镶饰;琵琶襟马褂传世实物穿对襟马褂及行袍者晚清刺绣对襟女衫晚清天青纱大镶边右衽女马褂传世品,国家博物馆藏马甲清朝男式马甲有一字襟、琵琶襟、对襟、大襟和多纽式等几种款式;除多纽式无领外,其余都有立领;多纽式的马甲在前身腰部有一排横列的纽扣,穿脱很方便;马甲四周和襟领处都镶异色边缘;女式马甲的式样有一字襟、琵琶襟、对襟、大捻襟、人字襟等数种,多穿在外面;工艺有织花、缂丝、刺绣等;花纹有满身洒花、折枝花、整枝花、独棵花、皮球花、百蝶、仙鹤等等,内容都寓有吉祥含意;清中后期, 在马甲上施加如意头、多层滚边,除刺绣花边之外,加多层绦子花边、捻金绸缎镶边,有的更在下摆加流苏串珠等装饰;清慈禧太后竹子纹样紧身小样四种北京故宫博物院藏清琵琶襟女马褂小样北京故宫博物院藏穿大襟马甲的清代妇女天津杨柳青清初年画旗髻旗髻指“两把头”、“大拉翅”等满族头髻;两把头的梳法是先将长发向后梳,分为两股,下垂到脖后,再将两股头发分别向上折,折叠时一边加黏液,一边复压使之扁平, 微向上翻,余发上折,合为一服,反复至前顶,随用头绳红丝线或棉线绳绕发根一圈扎结固定,其上插扁方,余发绕扁方上,使扁方与发根之柱状合成 T 字形;前戴大花卉及珠结,侧面垂流苏;后来,旗髻逐渐增高,两边角也不断扩大, 上面套戴一顶形似“扇形”的冠,一般用青素缎、青绒做成, 称为“旗头”或“官装”,俗称“大拉翅”;梳旗髻的满族妇女清人贞妃常服像一字头大拉翅旗鞋受祖先削木为履的风习影响,满族女子穿木底鞋,称为“旗鞋”;其特点是在鞋底中间部分有一个高 10 厘米左右的高底,高底的形状有的像花盆,称为“盆底鞋”,有的像马蹄,称为“马蹄底鞋”;鞋跟都用白细布裱蒙,鞋面用刺绣、穿珠绣等工艺施加纹饰;缎钉绫凤戏牡丹纹高底旗鞋北京故宫博物院藏氅衣与衬衣款式大同小异,衬衣无开衩,氅衣则左右开衩高至腋下,开衩的顶端必饰云头;且氅衣的纹饰也更加华丽,边饰的镶滚更为讲究,在领托、袖口、衣领至腋下相交处及侧摆、下摆都镶滚不同色彩、不同工艺、不同质料的花边、花绦、狗牙等等,尤其是江南地区,更以多镶为美;穿旗袍的满族妇女清代裙子有百褶裙、马面裙、鱼鳞裙、凤尾裙、红喜裙、月华裙、墨花裙等等;百褶裙:前后有 20 厘米左右宽的平幅裙门,裙门的下半部为主要的装饰区,上绣各种华丽的纹饰,以花鸟虫蝶最为流行,边加缘饰;两侧各打细褶,细褶上也绣有精细的花纹,上加围腰和系带;底摆加镶边;凤尾裙:有三种类型,第一种是在裙腰间下缀绣花条凤尾;第二种是在裙子外面加饰绣花条凤尾,每条凤尾下端垂小铃铛;第三种是上衣与下裙相连,裙子外面加饰绣花条凤尾,每条凤尾下端垂小铃铛;清代女裙样式传世品晚清红绸百褶裙红裙传世实物清白暗花绸彩绣人物花草马面裙中央工艺美术学院藏穿鱼鳞百褶裙的清代妇女天津杨柳青晚清年画云肩云肩是女子披在肩上的装饰物,清代多在女子婚礼服上穿用;清末江南女子梳低垂的发髻,恐衣服肩部被发髻油腻沾污,故多在肩部戴云肩;贵族女子所用云肩,制作精美, 有剪彩作莲花形,或结线为缨络的,也有以珍珠穿织而成的;云肩传世实物披云肩的清代妇女清禹之鼎女乐图局部清道光刺绣云肩私人收藏清刺绣云肩私人收藏一口钟一口钟就是斗蓬,是无袖、不开衩的长外衣;清朝的一口钟有长短两式;领子有抽口领、高领和低领三种,男女都穿;行礼时须脱去一口钟,否则被视为非礼;女子所穿的一口钟,用鲜艳的绸缎作面料,上绣纹彩;冬天为了御寒还有以裘皮为里子的;缎地盘金龙斗篷传世实物穿斗篷的妇女清胡锡梅花仕女图铠甲清朝的铠甲分甲衣和围裳,戴盔帽;清代盔甲中以大阅甲最为精美,它的特点是不用金属,而用金线在黄缎上绣出金版纹,代替甲上的金属叶;胄盔帽用牛皮制,髹以漆, 嵌以东珠,并饰有金梵文;甲衣的护领、护肩、护腋、前胸后背、前挡、袖端上都绣有串珠绣的龙纹和彩云、寿ft福海纹;下面的两幅围裳各饰行龙戏珠,以金版纹间隔,行裳侧边及底边饰升龙和行龙;护心镜亦以云龙纹板围护;富丽威严,精美无比;清意大利画家郎世宁绘乾隆帝南苑阅兵的大阅铠甲骑马像北京故宫博物院藏清乾隆金银珠云龙甲胄北京故宫博物院藏纹样清代织物纹样,多以写生手法为主,龙狮麒麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用的题材,色彩鲜艳复杂,图案纤细繁缛,层次极其丰富;补子清道光刺绣十二章龙袍料及十二章纹样特写维也纳奥地利国家博物馆藏。

晚清女子服饰介绍

晚清时期的女子服饰主要是清代中后期出现的一种装束。

在

其形成过程中,既受到了传统服饰的影响,又受到西方服饰的影响,形成了一种中西结合式的服饰。

清代中后期出现了“裙钗”、“裙褂”,又称“裙袄”、“裙衫”等。

清末时,一般妇女都穿长袍马褂,在长袍马褂里穿着一种叫“里子”的衣服。

“里子”是用白布做成的一种衣服,穿在袍子

里面。

在袍的外面套上一件较宽大的长衫,衣上再套上一件马甲。

这类服装除了冬天外,都是以白色为底色,上面绣有花纹和图案。

晚清时期的旗袍,基本上延续了明代旗袍的式样,并有所变化。

当时旗袍多为直领、圆领和盘扣三种式样。

这种服装虽然保

持了我国民族服装的基本特色,但同时又吸收了西方服饰特点,

以表现妇女的青春活力、健康、大方而为妇女所喜爱。

晚清时期流行一种叫“旗装”、“旗袍”的衣服。

这是一种把

上衣和裙子合为一体的服饰,它起源于满族女子穿用的大襟上衣

和裙子相结合的服饰。

—— 1 —1 —。

关于清代吉服的描述

清代吉服是清朝时期的一种传统官服,主要用于重要场合和正式仪式上的穿着。

以下是对清代吉服的一般描述:

1. 服饰材质:清代吉服通常采用高质量的丝绸面料制作,其中包括蓝色、黄色、粉红色等不同颜色的绸缎。

2. 上衣(褙子):吉服的上衣为褙子,有短袖和长袖两种款式。

褙子的前后分别有扣子或纽扣进行固定。

褙子的领口、袖口以及下摆部分常常用金线或彩色丝线镶边装饰。

3. 下裳(马褂):吉服的下裳为马褂,有长袖和短袖两种款式。

马褂腰附带系带,并且一般可随意打褶。

马褂的领口和袖口也常常用金线或彩色丝线镶边装饰。

4. 裙子(裙袄):女性的吉服通常配以裙子,也称为裙袄。

裙子的长度和式样会根据不同的场合和身份而有所变化。

裙子的颜色和纹样也有一定的规定,如官员等级越高,颜色和装饰就越丰富。

5. 配饰:吉服通常还会搭配相应的帽子、腰带、鞋袜等

配饰,以及佩戴翡翠、珍珠等贵重珠宝。

清代吉服的款式和设计在不同的场合和身份上会有所差异,同时也会受到时代和地域的影响。

以上描述仅涵盖了一般的特征,具体的吉服款式和细节可能因个人身份和职位而有所不同。

清朝的服饰特点中国清朝时期是一个统治长达268年的封建王朝,历史悠久、文化丰富。

清朝的服饰在中国服饰历史中,具有重要的地位和影响。

本文将从清朝服饰的四个方面——制衣材料、款式特点、色彩特点和服饰配饰,详细探讨清朝服饰的特点。

一、制衣材料清朝服饰的面料主要以丝、麻、棉、毛为主。

其中丝质衣料位列最顶端。

清朝早期,官员们的服制大都使用龙袍、玄色马褂等,都是用精致华美的丝织品制成的。

麻质衣料主要应用于民间服饰,轻柔清爽。

而棉质衣料呈白色,略带粗糙感;毛质衣料日常生活和户外活动中使用率较高。

二、款式特点清代服饰的款式分为两种:朝服和民族服饰。

朝服是皇帝和官员们穿的,格调高雅,结构繁复,装饰元素非常丰富。

民族服饰则是普通人及各个地区的传统服饰。

朝服尤其讲究绫绢的使用,所以通常是修长、柔软的,并且用料丰厚。

同时,以边褶、对衬、漏斗袖等手法,使朝服更显得华丽典雅。

而民族服饰则比较讲究实用性,可以用面料、剪裁、贴缀、绣花等多种方式,较好地表达地域文化和民俗风情。

三、色彩特点清朝服饰的颜色明亮,相较前朝非常丰富。

以朝服而言,黄色则是最珍贵的颜色,是皇帝独用的颜色。

此外官员们的服饰,色彩鲜艳,清新而富有质感。

民族服饰,以地域特色彩色为主,色彩比较多,常用的色彩包括红色、蓝色、黑色等。

这些色彩无论从文化内涵还是艺术美感上都表现出强烈的视觉效果,是清朝服饰的一大亮点。

四、服饰配饰清朝的服饰离不开配饰。

首饰、鞋履、帽子、面纱等都是不可或缺的组成部分。

首饰方面,元宝、珠串、翡翠、珍珠等都是官员们特别钟爱的。

而民间则常常采用金银首饰、磨砂珠,真珠、黄琥珀等。

鞋履方面,官员们的鞋都很长而尖,一般都是黑鞋或黄鞋,鞋面上有白线的绣花或银线钩花,富有质感。

民间则经常穿布鞋,但在颜色和装饰上也有很多讲究。

而帽子方面,冠帽更是异常华丽,造型复杂讲究;而对于平民百姓,主要紧盖头和毡帽两种类型。

综上所述,清朝服饰有很多的特点和亮点。

制衣工艺上,细腻精致;款式设计上,华丽精美;色彩运用上丰富而克制;配饰上,讲究繁琐而不失整体美感。

【清朝历史】清朝民间服饰介绍揭秘清代民间男女服饰特点清代服饰也直接影响我国近代、现代服装的发展和演变。

清代服饰与满族习俗有着十分密切的关系。

清代服饰是以满族服饰为基础,又采纳了汉族服饰中的某些元素发展而来的。

清朝民间服饰“镶滚彩绣”是清代民间服饰的一大特色,尤其在妇女服装中表现的更为突出。

“镶滚绣彩”是指在服饰上不仅讲究镶嵌各种彩牙儿和花绦,而且还加上刺绣,就是农村妇女的头巾、围裙、衣襟、鞋面等也都要用各种彩色丝线刺绣一些花边图案。

1、袍、褂。

清代满族人经常穿的马褂是清代比较盛行的一种外褂。

它用料节省,制作和穿着都很方便,取代了古代的衣裙,这是后人易于接受的原因。

清代袍褂造型完整严谨,呈封闭状,因此形象肃穆、庄重、清高不凡,显得独树一帜,突破了几千年来褒衣博带式的衣冠,为世人留下了深刻的记忆。

2、帽子。

清代百姓喜欢戴帽子。

大致分为:暖帽、凉帽、便帽和女子戴的坤秋帽。

所谓暖帽,是冬季所戴,圆形,帽檐为上翻形,帽顶有红缦作为装饰。

凉帽,无檐,形状颇像东北农村酱缸上的缸盖“酱斗篷”。

便帽,俗称“瓜皮帽”,是清代最普及的一种帽子,老幼皆戴,六瓣缝合而成,帽顶要缀上一个丝绒结成的“大疙瘩”,俗称“算盘结”。

为了区别帽子的前后,还要在帽边的正中间钉上一个明显的标志??帽正,多用美玉、翡翠等宝石来装饰。

坤秋帽是一种妇女所戴的帽子,式样与男子的暖帽相似,也为皮檐上仰。

帽顶多用红色、蓝色、紫色缎子作面,顶上有盖花,多用刺绣或金银为装饰。

3、坎肩。

南方称马甲,因它穿起来方便、护心而受到清代男女老少的喜欢,而且还往往把它套在长袍外面穿着,无形中起到一种装饰作用。

按衣襟造型分三种:大襟、琵琶襟、一字襟。

其中“一字形”前襟的叫“巴图鲁坎肩,”满语意为勇士穿的马甲,多在八旗子弟中流行。

4、裙子、裤子。

清代满汉妇女多穿裙装和套裤,裙子以长裙为主,群式多变。

如早期时兴“月华裙”,在裙中褶裥内有花纹图案,好似月色映照下的美景。

中期流行的“凤尾裙”用金银线将各裙片拼和连接,宛如凤尾。

清代旗装特点

清王朝推行剃发易服,顺治九年(1652)钦定《服色肩舆条例》颁行,满族服饰同时吸收了明朝服饰的纹理图案。

清时剃发留辫,穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。

清代旗装体系:礼服、吉服、常服、素服、行服、雨服以及便服和丧服。

一、礼服和吉服是普通旗人不可以穿的。

二、常服、素服和行服、雨服款式都很固定。

三、丧服,就是白衣白带,男子拔去帽缨并不再剃发,女子去首饰、束辫。

晚清便服款式复杂的多,男子就是便袍、小帽、马褂坎肩、斗篷,没钱的穿短打;女子的有衬衣、氅衣、马褂坎肩、褂襕、斗篷,没钱的平民穿简单的开衩便袍。

此外,女子头上大拉翅、旗髻、高把头、坤秋帽,未成年的梳辫子、脚上花盆底、马蹄底、元宝底、平底旗鞋。

清朝服饰大体上追求清秀、简洁,窄袖紧身。

反映了清朝的保守性,闭关锁国的性格。

清代满族妇女的服饰,一般是穿旗袍,外罩马甲,穿高跟在脚心的花盆底鞋。

清代妇女服装仿效中心几经变更,乾隆时以苏州为中心,

嘉庆时以南京和扬州为中心,后又以上海为中心。

马褂是清朝特有的服装,式样多为圆领,有对襟、大襟、琵琶襟等式样,有长袖、短袖、大袖、窄袖之分,但均为平袖口。

直到清末西洋服装传入和辛亥革命后,我国的服装才起了重大变化,进入了近现代服装发展阶段。

华美瑰丽——清朝服饰的特点清朝是中国封建王朝的最后一位皇朝,其服饰非常华美瑰丽,被誉为是中华民族服饰文化的瑰宝。

清朝服饰的特点主要有以下几点:

1.色彩斑斓:清代服饰色彩非常鲜艳,并以黄、红、绿、蓝为主色调,极具饱和度和明度,令人目不暇接。

2.细节繁琐:清代服饰注重服装的细节和装饰性,绣花、编结、绒毛、犀牛角等材料都被运用到服饰上。

服饰上的兽头、花卉、吉祥图案等,营造出浓郁的传统气息。

3.形式多样:清代服饰不仅有宫廷服饰,还有外朝服饰、文人服饰、民间服饰等等,形式百变。

4.礼仪讲究:清代社会礼仪观念很重,服饰也绥靖了大量礼仪元素,如龙袍、龙袍、皇瑶弁、花翎之类,彰显了皇家尊贵的地位。

总之,清代服饰的瑰丽、华美、讲究都彰显了其时代特征和文化精髓,成为了中华民族服饰文化中非常重要的一部分。

第八章——清代服饰•一、不同文化的激烈对抗•二、顶戴花翎论官贵•三、马蹄箭衣与龙蟒官袍•四、龙褂、补褂与黄马褂•五、端罩及其他朝服用品•六、一般男子服饰•七、女子服饰一、不同文化的激烈对抗•1、女真族•2、剃发易服•3、服色肩舆永例二、顶戴花翎论官贵•1、冠•分两类:冬天戴的叫暖帽•夏天戴的叫凉帽•暖帽:圆形,有一圈向上反折的冠檐;质地多为各种毛皮,以貂皮为贵,其次为海獭皮,再次为狐皮。

多为黑色,帽顶周围饰有红色的帽纬,顶端还有不同颜色和知道的顶饰。

•凉帽:比暖帽大,无檐,形如圆锥;用玉草或藤丝。

竹丝为骨,红纱绸为里,再以白色、湖蓝或黄色罗为表,另选石青片金织物裹边而成;四周也用红色纬缨装饰,顶饰大致同暖帽。

•区分等级的标志就是顶饰“顶子”。

•2、顶子•皇帝顶子级别最高,朝冠和吉服冠顶子通常用最好的东珠(产于黑龙江、松花江等江水中的蚌珠,因生于北国寒冷水域,生长缓慢,质地光润,是清代供皇家专用的贡品)为顶饰。

•一般品官的顶子不能用东珠,文武一品用红宝石,文武二品用珊瑚,文武三品用蓝宝石,文武四品用青金石,文武五品用水晶,文武六品用砗磲,文武七品用素金,八品用阴文镂花金锭,九品用阳文镂花金顶。

进士、状元冠帽用金三枝九叶顶,举人、贡生、监生冠帽用雀顶,生员用银雀顶。

饰翎•花翎也是清代官服冠帽上用以区分等级的标志•花翎:指的是冠帽后面拖着的一根孔雀羽毛。

•帽顶专设有与笔帽长短粗细相仿的玉质或珐琅质的翎管,供插翎羽用。

•一定品级以上官员所用花翎上面有“眼”,眼就是孔雀羽毛尾端的花圆眼形图斑,有单眼、双眼及三眼之分,以眼多者为贵。

•作用相当于古代的貂尾。

马蹄箭衣•袖口马蹄形袖盖,箭袖也称马蹄袖龙袍•皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。

皇帝的龙袍属于吉服范畴,比朝服、衮服等礼服略次一等,平时较多穿着。

穿龙袍时,必须戴吉服冠,束吉服带及挂朝珠。

龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。

古时称帝王之位,为九五之尊。

•清代只有皇帝穿十二章龙袍,为圆领右衽大襟、窄袖加中袖、马蹄袖端,四开裾式长袍,明黄色,用缂丝或妆花、刺绣作金龙九条,列十二章,间以五色云蝠纹,下幅饰八宝立水。

领前后饰正龙各一,左右及交襟处饰行龙各一,马蹄袖端饰正龙各一,领、袖均用石青色镶织金缎、绸镶边。

棉、纱、夹、裘随季节变换。

穿龙袍时,在外面加罩衮服蟒袍•莽袍有很多种,皇帝穿的龙袍只是莽袍中的一种,皇帝的龙袍为五爪金龙,一般将相、亲王或有功之臣的莽袍为四爪龙。

在清代莽袍上的龙的数量有严格的限制,皇帝9条,其它8条以下。

龙褂•清代只有皇帝在祭圜丘、祈谷、祈雨等场合穿衮服,形式为圆领、对襟、长与坐齐(至晚清衣长至膝以下),平袖、袖与肘齐,石青色面,石青色扣鼻,钻金圆纽子5。

织、绣或缂丝五爪正面金龙四团为纹,前胸、后背、两肩各一,左肩日、右肩月,团龙间以五色云,下海水江牙。

春秋为棉或夹,冬用裘夏用纱。

皇子所穿者减去日月纹,其余完全相同,但不叫衮服,而叫“龙褂”。

补褂•又称“补服”,是清代官员区分等级品位的官服之一,也是清代官服系列中直接承袭明代官服形式的服饰之一。

•补褂穿在袍服之外,其样式为圆领,长袖,对襟、平袖口,两襟用帛扣相对纽襻,当胸和后背位补子图案,其中前胸之补案由左右襟合成。

•亲王用圆形补子。

官员用方形。

黄马褂•清代的上等褂为“黄马褂”,这种褂属于皇帝的最高赏赐,有四种人才可以享用:•(1)皇帝出巡时,所有扈从大臣,即御前大臣、内大臣、内廷王大臣、侍卫、仆长等皇帝的心腹之人,并可在帽顶后端插戴孔雀翎。

这种黄马褂没有花纹,是取淡黄色(明黄)纱或绸缎原料制作,又叫“职任褂子”,所以卸职者不可服用。

•(2)竞技场上比武的优胜者和每年“行围”时,贡献珍贵禽兽的大臣可以享用,服用黄马褂时文官用黑色纽绊,武将用黄色纽绊。

•(3)作战有功,显赫的高级武将或统兵的文官可以享用。

•(4)朝廷特使,宣慰中外的官员可以被特赐,赏赐时必骑马绕紫禁城一圈,这种仪式在咸丰年间尤为盛行。

端罩•是清代皇帝、皇族及近臣、侍卫所穿,形式为圆领、对襟、平袖、袖长至腕、衣长至膝下、对襟有纽扣五个,毛朝外穿的宽松式裘皮服。

其他朝服用品•1、披肩•2、领衣•3、朝珠•4、朝带朝珠•朝珠原是佛教数珠的发展,清代皇帝祖先信奉佛教,梵文称满洲为“曼殊”的转音,佛教徒对清朝皇帝有“曼殊师利”大皇帝之称,“曼殊师利”就是文殊菩萨。

君臣、命妇凡穿朝服或吉服必于胸前挂朝珠。

朝服•(1)皇帝朝服:清朝皇帝朝服,是皇帝在登基、大婚、万寿圣节、元旦、冬至、祭天、祭地等重大典礼和祭祀活动时所穿的礼服。

其基本款式由披领(又称扇肩)和上衣下裳相连的袍裙相配而成。

上衣衣袖分袖身、熨褶素接袖、马蹄袖端三个部分,腰间有腰帷。

下裳与上衣相接处有襞积,其右侧有正方形的衽。

朝服分冬朝服和夏朝服,冬朝服又有两种形式。

①皇帝冬朝服一•明黄色,两肩和前胸、后背各绣正龙一条,上衣前后列十二章,间以五色云下平水江牙。

下裳襞积绣行龙六条间以五色云,下平水江牙。

下裳其余部位和披领全表以紫貂,马蹄袖端表以薰貂,这是自十一月初一至正月十五所穿。

质地多用织成妆花缎或以缎、绸绣制。

•②皇帝冬朝服二:明黄色,上衣两肩及前胸后背饰正龙各一,腰帷行龙五、衽正龙一,襞积前后身团龙各九,裳正龙二、行龙四,披领行龙二,袖端正龙各一;列十二章,即日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻在衣、宗彝、藻、火、粉米在裳,间以五色云,下幅为八宝水平,披领、袖端、下裳侧摆和下摆用石青色织金缎或织金绸镶边,再加镶海龙裘皮边。

质地用织成妆花缎或以缎、绸刺绣及缂丝。

③皇帝夏朝服•明黄色,惟南郊祈谷、常雩(yú音于,求雨)用蓝,朝日用红,夕月用月色(月白,即浅蓝色)。

夏朝服的形式和纹饰与冬朝服二式完全相同,只是在披领、袖端、下裳侧摆、下摆等处单镶织金缎或织金绸的镶边,不再镶海龙裘皮边,即所谓“片金绞边”。

质地一般为穿纱地绒绣、纳纱绣及妆花纱、缂丝等。

春秋两季的棉、夹朝袍,形式与此相同,质地为缎、绸地绣花、妆花缎、缂丝等皇子亲王等朝服•①皇子朝服有两种形式,均金黄色。

一种在披领和裳部具表紫貂,马蹄袖端薰貂,绣纹两肩及前胸后背正龙各一条,襞积行龙六条,间以五色云纹。

这是十一月初一至正月十五所穿。

另一种披领和袖均石青色,织金缎镶边,冬天再镶一层海龙皮边;绣纹两肩、前胸后背正龙各一,腰帷行龙四,裳行龙八,披领行龙二,马蹄袖端正龙各一,下幅八宝平水。

•②亲王、亲王世子、郡王朝服,蓝色或石青色随便用,若赐金黄色亦可用之。

其余与皇子相同。

•③贝勒、贝子、镇国公、辅国公朝服,不许用金黄色,其余颜色随便用。

纹样通绣四爪蟒纹。

•④民公、侯、伯朝服,一种是蓝或石青色。

披领及袖均石青色,织金缎镶边,冬天再加镶海龙裘皮边。

两肩、前胸、后背饰正蟒各一条,腰帷行蟒四条,中有襞积,裳行蟒八。

另一种是十一月初一至正月十五所穿,披领及裳均表以紫貂,马蹄袖端薰貂,两肩及前胸后背饰四爪正蟒各一条,襞积四爪行蟒四条。

常服褂与袍•常服褂:常服褂即对襟平袖,长至膝下的外褂,皇帝及百官均石青色,花纹不限,不缀补子•常服袍:为圆领右衽大襟,窄袖有马蹄袖端,四开裾式长袍,颜色花纹不限。

是平常所穿。

行褂为圆领对襟、平袖,袖长及肘,长与坐齐,门襟有五个纽扣的短外褂,从皇帝、王公大臣、官庶下至扈行者都可以穿。

雨衣皇帝穿的雨衣有六种形式,都是明黄色。

雨裳有两种形式。

亲王、贝勒至文武一品、御前侍卫、各省巡抚用的雨衣,有两种形式。

妇女服饰•.朝褂:•(1)皇后、太皇太后、皇太后、皇贵妃朝褂,按《大清会典》规定,有三种款式,均石青色,织金缎或织金绸镶边。

这三种朝褂领后均垂明黄色绦,绦上缀饰珠宝。

朝褂是穿在朝袍外面,穿时胸前挂彩帨、领部有镂金饰宝的领约、颈挂朝珠三盘、头戴朝冠,脚踏高底鞋,华美绝伦。

•①圆领对襟,有后开裾,缺袖的长背心,自胸围线以下作襞积(褶裥),其纹饰在胸围线以上前后绣立龙各二条,胸围线以下则横分为4层,第1第3两层分别织绣行龙前后各2条,第2第4两层分别织绣万福(蝙蝠)万寿(团寿字),各层均以彩云相间。

•②圆领对襟、缺袖、后开裾、腰下有襞积(褶裥)的长背心,纹饰前胸后背各织绣正龙一条,腰帷织绣行龙4条(前后各2条),下幅织绣行龙8条(前后各4条)。

三个装饰部位下面均有寿山纹,平水江牙。

•③为圆领、对襟、缺袖,无襞积左右开裾至腋下的长背心,前后身各织绣大立龙各二条相向戏珠。

下幅为八宝寿山江牙立水、立龙之间彩云相间。

如果说前两式朝褂的装饰风格是横分割,精美秀丽,则这第三种款式为竖分割,豪放富丽•贵妃、妃、嫔朝褂,与皇贵妃相同,但领后的绦为金黄色。

•(3)皇子福晋、亲王福晋、世子福晋朝褂,用石青色,织金缎、绸边,饰纹前行龙四、后行龙三。

领后垂金黄绦,上缀杂饰。

•(4)贝勒夫人、贝子夫人、镇国公夫人、辅国公夫人朝褂,石青色,织绣四爪蟒,领后垂石青绦。

•(5)民公夫人以下朝褂,石青色,织金缎、绸边,饰纹前行蟒二,后行蟒一,领后垂石青绦朝袍•(1)皇太后、皇后朝袍,分冬夏两类,均为明黄色,其基本款式均由披领、护肩与袍身组合。

开领和袖子另有特点,开领是从领口右缘向右方折斜,故与斜领或圆领右衽的一般款式不同。

袖子是由袖身与接袖(约12厘米宽)、综袖(又称中接袖)、袖端(即马蹄袖)相接而成,并在腋下至肩部加缝一段上宽下窄的装饰性护肩,领后垂明黄绦,上缀珠宝。

穿时朝袍必与朝褂配套。

•(2)皇子福晋朝袍,用香色,披领及袖石青色,片金缘,冬加海龙缘,护肩外边亦加缘,饰文前胸后背正龙各一,两肩行龙各一,襟行龙四,披领行龙二,袖端正龙各一,袖相接处行龙各二。

裾后开。

领后垂金黄绦。

亲王福晋、亲王世子福晋、郡王福晋、固伦公主、和硕公主朝袍与此相同。

•皇后皇太后冬朝袍龙褂•龙褂为圆领、对襟、左右开气、平袖端、长与袍相应的服装。

龙褂只能由皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔服用。

皇子福晋、亲王福晋、郡王福晋、固伦公主所穿就叫吉服褂而不叫龙褂。

•清清乾隆革丝石青地五彩金龙八团有水龙褂朝褂•圆领,对襟,有后开裾,缺袖的长背心,自胸围线以下做褶裥。

吉服褂•吉服褂形式与龙褂相同,皇子福晋吉服褂石青色,饰五爪正龙团纹四,两肩前后各一,亲王福晋、世子福晋织绣五爪金龙四团,前胸后背正龙各一团,两肩行龙各一团。

固伦公主、和硕公主吉服褂同此。

郡王福晋五爪行龙四团两肩前后各一团。

贝勒夫人吉服褂,前后织绣正蟒各一团。

贝子夫人吉服褂前胸后背饰四爪行蟒各一。

镇国公夫人、民公夫人、辅国公夫人、郡主至三品夫人吉服褂,均饰花卉八团,石青色。

龙袍•皇后、皇太后龙袍为圆领、右衽大襟、左右开裾、袖有袖身、接袖、综袖、马蹄袖端的长袍,明黄色。

领与接袖、中接袖、袖端石青色。

纹饰有三种类型。

•①型:饰金龙九条,间以五色云及福、寿纹,下幅饰八宝立水,领托前后饰正龙各一,左右及交襟处饰行龙各一,袖端饰正龙各一,袖相接处饰行龙各二。