四 老北京的小胡同-要点梳理

- 格式:docx

- 大小:8.01 KB

- 文档页数:1

北京胡同详细介绍

《北京胡同那些事儿》

北京的胡同啊,就像一本本厚厚的历史书,每一页都写满了故事。

我有次去北京旅游,专门钻进了那些胡同里。

一进去,就感觉像走进了老北京的时光隧道。

胡同里的房子挨挨挤挤的,墙皮有些斑驳,透着一股岁月的沧桑。

我在一个胡同口,看到一位大爷坐在小板凳上晒太阳,旁边还趴着一只慵懒的大花猫。

大爷手里拿着个收音机,正听着京剧,那咿咿呀呀的声音在胡同里回荡,可惬意了。

我沿着胡同慢慢走,发现很多四合院。

这些四合院的大门可讲究了,有的是朱红色的大门,上面还有一排排金色的门钉,看起来特别气派,这应该是以前大户人家的宅子吧。

我忍不住好奇,凑到门缝往里瞧,能看到院子里种着些花草树木,还有个小水缸,想象着以前的人在这院子里喝茶聊天、下棋赏花的情景。

走着走着,闻到一股香味,原来是胡同里的一家小饭馆在做炸酱面。

那浓郁的炸酱味直往鼻子里钻,我肚子里的馋

虫立马被勾了起来。

走进饭馆,点了一碗炸酱面,看着那肉酱、黄瓜丝、豆芽菜等食材拌在一起,吃一口,满嘴留香,这就是正宗的老北京味道啊。

胡同里还有不少有趣的小店铺,卖着各种老北京的玩意儿,像糖人儿、面人儿、京剧脸谱啥的。

我在一个糖人儿摊前停住了脚步,看着摊主用小勺子舀起一勺糖稀,三两下就画出了一只栩栩如生的小兔子,真是太神奇了。

北京胡同,有老北京人的生活百态,有传统的美食文化,还有独特的手工艺品。

它就像一个宝藏,每次去探索都会有新的发现,让人深深着迷,离开后还老是想着啥时候能再去胡同里溜达溜达,感受那浓浓的京味儿呢!。

《老北京的小胡同》

检测

一、《老北京的小胡同》选自作者

二、《老北京的小胡同》生字

羊倌褡裢潮汕一阕

锔盆嗞啦发怵秫秸

三、《老北京的小胡同》按拼音写字

guān dālián shàn què

羊潮一

jūzīchùshú jie

盆啦发

四、《老北京的小胡同》解词

1、褡裢——

2、发怵——

3、屁股帘——

4、秫秸——去

答案:

四、《老北京的小胡同》

(一)选自《萧乾散文》作者萧乾

(二)、注音

guān dālián shàn què

羊倌褡裢潮汕一阕

jūzīchùshú jie

锔盆嗞啦发怵秫秸

(三)解词

1、褡裢——是中间开口、两端可装钱物的长口袋,搭在肩上,小的也可以系在腰间。

2、发怵——感到害怕。

3、屁股帘——课文中指形状像屁股帘的一种简易风筝。

4、秫秸——去掉穗的高粱秆。

老北京的小胡同读后感四篇老北京的小胡同读后感(一):“有名胡同三千六,无名胡同赛牛毛。

”人们常说,先有了北平,才有了老舍的小说。

老舍笔下的北平是“有院子与树,不拥挤也不僻静的”,而在萧乾的《老北京的小胡同》一文里。

从车夫到鸿儒,从小贩到茶客,每一个北京人的真实生活都在这弯弯曲曲的`胡同里上演。

胡同,就是北京人的精神家园。

“胡同里从早到晚是一阕动人的交响乐。

大清早就是一阵接一阵的叫卖声。

”萧乾笔下的北京胡同永远是如此地真实而鲜活。

我曾去过北京的胡同,青色的石板路、古朴的房屋建筑,都记载着历史的变迁,蕴含着浓郁的文化气息,每一条胡同都记录着老北京人的真实生活,如此遥远却又如此真实。

老北京的胡同不仅仅是北京人出入家门的通道,更是一座座民俗风情的博物馆,烙下了许多社会生活的印记。

这北京特有的古老的城市小巷俨然已经成为北京文化的象征。

老北京的生活气息就在这胡同的角落里,在这四合院的一砖一瓦里,在居民之间的邻里之情里。

仅有身处其中才有最深体会。

数以千计的胡同围绕在紫禁皇城周围,见证着几百年来紫禁城的朝代更替和兴衰荣辱,这一砖一瓦都承载着百年以来民俗的气息,这些胡同始终坚持着古老的姿态,静静地守候在北京的一角,看着北京人一代代繁衍,观着北京城一步步的演变,这个数百岁的“老人”就是新、老北京的见证。

北京始终拥有属于它自我的那一份灵魂的味道,它不一样于上海的灯红酒绿,也不一样于江南的安逸舒适,这皇城根下的古朴,这老城的慢节奏就是专属于北京的真实,我们来到北京,更多的是来寻找这份真实,而非是来观赏镶嵌在古老胡同中的现代化产物的。

在厚重复杂的土地利益面前,在物质文化膨大盛行的今日,我们需要有一种精神的力量来捍卫这份胡同文化,避免整个城市陷入为功利争抢土地而破坏传统的泥沼,更需要的是一份共识,让我们来共同维护城市的记忆和遗存。

正如萧乾在文中所说,“但愿北京能少拆几条街,多留几条胡同。

”每每走进这座现代化的北京城,比起那些鳞次栉比的高楼大厦,我更愿走进那曲折幽深的小小胡同,温馨美丽的四合院,大大小小的胡同纵横交错,而那胡同深处是无数温暖的家,这便是那老北京的小胡同永恒的魅力所在。

老北京的小胡同散文我是在北京的小胡同里出生并长大的。

由于我那个从未见过面的爸爸在世时管开关东直门,所以东北城角就成了我的早年的世界。

四十年代我在海外漂泊时,每当思乡,我想的就是北京的那个角落。

我认识世界就是从那里开始的。

还是位老姑姑告诉我说,我是在羊管(或羊倌)胡同出生的。

七十年代从“五七”干校回北京,读完美国黑人写的那本《根》,我也去寻过一次根。

大约三岁上我就搬走了,但印象中我们家好像是坐西朝东,门前有一排垂杨柳。

当然,样子全变了。

九十年代一位摄影记者非要拍我念过中学的崇实(今北京二十一中),顺便把我拉到羊管胡同,在那牌子下面只拍了一张。

其实,我开始懂事是在褡裢坑。

十岁上,我母亲死在菊儿胡同。

我曾在小说《落日》中描写过她的死,又在《俘虏》中写过菊儿胡同旁边的大院――那是我的仲夏夜之梦母亲去世后,我寄养在堂兄家里。

当时我半工半读:织地毯和送羊奶,短不了走街串巷。

高中差半年毕业(1927年冬),因学运被变相开除,远走广东潮汕。

1929年虽然又回到北平上大学,但那时过的是校园生活了。

我这辈子只有头十七年是真正生活在北京的小胡同里。

那以后,我就走南闯北了。

可是不论我走到哪里,在梦境里,我的灵魂总萦绕着那几条小胡同转悠。

啊,胡同里从早到晚是一阕动人的交响乐。

大清早就是一阵接一阵的叫卖声。

挑子两头是“芹菜辣青椒,韭菜黄瓜”,碧绿的叶子上还滴着水珠。

过一会儿,卖“江米小枣年糕”的车子推过来了。

然后是叮叮当当的“锔盆锔碗的”。

最动人心弦的是街头理发师手里那把铁玩艺儿,(口兹)啦一声就把空气荡出漾漾花纹。

北京的叫卖声最富季节性。

春天是“蛤蟆骨朵儿大田螺丝”,夏天是莲蓬和凉粉儿,秋天的炒栗子炒得香喷喷粘乎乎的,冬天“烤白薯真热火”。

我最喜欢听夜晚的叫卖声。

顾客对象大概都是灯下斗纸牌的少爷小姐。

夜晚叫卖的特点是徐缓,拖尾,而且当中必有段间歇--有时还挺长。

像“硬面--饽饽”,中间好像还有休止符。

比较干脆的是卖熏鱼的或者“算灵卦”的'。

老北京的胡同与四合院门楼--戴任广亮大门又称广梁大门,是四合院宅门的一种,属于屋宇式大门,在等级上仅次于王府大门,高于金柱大门,为高级官员人家使用。

广亮大门的门扉设在中柱之间,在檐柱之间、檐枋之下装有雀替、三幅云等饰件,台基较高。

广亮大门一般位于宅院的东南角,比不上王府大门显赫气派,但也有较高的台基,门口比较宽大敞亮,占据一间房的位置。

其重要特点是房山有中柱,在中柱上有木制抱框,框内安朱漆大门;门前有半间房的空间,房梁全部暴露在外,因而称“广梁大门”。

通常采取六柱五步架,两边的山柱各三根。

中间的山柱支持脊檩,前边的山柱支持前檐,后边的山柱支持后檐。

从前至后,这些山柱分别称为前檐柱、中柱、后檐柱。

门扉附著于中柱的位置,将门庑均分为二。

四个门簪上挂匾,前檐柱上檐檩枋板下装有雀替,后檐柱上装有倒挂楣子。

抱鼓石一般为圆鼓,体量硕大,用来制衡厚重的门板。

广亮大门在帝制时代,只能被官员使用。

除雀替和橼头外不许饰彩绘。

高级的宅门建筑可以露梁、露檩、露柱。

门外有半间房的空间,可供四个警卫分站两旁把守,以示宅门的等级高贵。

雀替以及附著其上的三幅云既有装饰功用,又是代表主人官品的象征。

帽儿胡同11号广亮大门帽儿胡同11号与9号、7号原为一宅。

9号与7号即可园,是北京著名的私家园林。

11号为住宅大门。

原宅主是清末光绪年间协办大学士文煜。

文煜,字星岩,费莫氏,满洲正蓝旗人。

咸丰七年(1857)为江苏布政使,九年(1859)升为山东巡抚,十一年(1861)为直隶总督。

光绪七年(1881)为协办大学士。

故后赠太子少保,谥文达。

帽儿胡同的宅园是文煜回京之后修建的。

帽儿胡同11号为广亮大门。

大门及倒座大幅度后退,围墙前突,门前广场相当宽阔。

铺条石甬路。

大门两侧设上马石,但未置拥墙。

今为单位宿舍,近年油饰过,十分新艳。

礼士胡同129号金柱大门金柱与广亮大门的区别是,门扉附著于金柱。

金柱靠近前檐柱。

这样,金柱大门的门庑,前后不再是等分的了。

老北京的小胡同读后感(精选5篇)老北京的小胡同读后感(精选5篇)老北京的小胡同读后感(一):我读完《老北京的小胡同》这本书对我的感触异常大,以前虽然都是四合院没有高楼大厦,北京胡同里的平房,多么破也不缺乏阳光的照射,每一天都是蓝天白云,此刻很少见。

此刻孩子的玩具多半不是手机就是电脑游戏,以前的孩子是去芦苇塘里捉蛤蟆和逮蛐蛐玩,还有好多好玩的,这些我见都没有见过,我太喜欢和羡慕以前孩子的生活了,他们每一天都能听见推车的叫卖声,此刻的我只能听见汽车的响声,闻着尾气味,好羡慕作者萧乾生活的那个时代我的家乡北京。

作者萧乾写的《老北京的小胡同》是2014年新世界出版社出版的,这本书太好了是我了解和学到了很多,那个时候虽然没有此刻发达,可是他们的童年是天真无邪的,期望我们的家乡北京能想以前一样蓝天白云。

老北京的小胡同读后感(二):今日,爸爸跟我一齐读了萧乾爷爷写的《老北京的小胡同》,书里经过一些小故事描述了老北京普通老百姓丰富多彩的胡同生活。

书里面回忆了萧爷爷小时候的一些趣味的事,像买小风车,刻泥饽饽,放风筝,捉蛤蟆,逮蛐蛐等。

萧爷爷是在胡同里长大的,十分怀念小时候在胡同里的生活,到了外国也不能忘记北京的小胡同,期望北京要留下自身的小胡同的特色。

这本书的资料让我想起从前爷爷奶奶带我回东北老家老房子的情景。

跟北京的楼房不一样,老家的老房子是平房,旁边住着很多邻居,见到我们都热情的跟我们打招呼,爷爷奶奶也跟他们开心的聊天。

老家的老房子有院子,种了很多花,还有蔬菜,很新鲜,很漂亮,还有很多蜜蜂、蝴蝶在里面飞来飞去。

爷爷还给我做了一个简易的秋千,我经常在院子里面很开心的玩耍,荡秋千。

老家的老房子里的生活跟北京不一样,我也很怀念那里,期望有机会能再回去看看。

老北京的小胡同读后感(三):"有名胡同三千六,无名胡同赛牛毛。

"人们常说,先有了北平,才有了老舍的小说。

老舍笔下的北平是"有院子与树,不拥挤也不僻静的",而在萧乾的《老北京的小胡同》一文里。

老北京的小胡同读后感 今日,爸爸跟我一齐读了萧乾爷爷写的《老北京的小胡同》,书里经过一些小故事描述了老北京普通老百姓丰富多彩的胡同生活。书里面回忆了萧爷爷小时候的一些趣味的事,像买小风车,刻泥饽饽,放风筝,捉蛤蟆,逮蛐蛐等。萧爷爷是在胡同里长大的,十分怀念小时候在胡同里的生活,到了外国也不能忘记北京的小胡同,期望北京要留下自身的小胡同的特色。

“有名胡同三千六,无名胡同赛牛毛。”人们常说,先有了北平,才有了老舍的小说。老舍笔下的北平是“有院子与树,不拥挤也不僻静的”,而在萧乾的《老北京的小胡同》一文里。从车夫到鸿儒,从小贩到茶客,每一个北京人的真实生活都在这弯弯曲曲的胡同里上演。胡同,就是北京人的精神家园。

我出生在北京长在北京是一个地地道道的北京人,爸爸说他小时候住在西直门,妈妈说她小时候住在北长街,可惜我一出生就住在高楼里,然而在我上学前有幸住在了北锣鼓巷的一间小平房中,在那几个月里,我每一天都穿梭在锣鼓巷周围的胡同中玩耍,算是对老北京的小胡同有了亲身的感受。

萧乾在书中这样描述道,胡同里从早到晚是一曲动人的交响乐。大清早就是一阵接一阵的叫卖声。挑子两头是“芹菜辣青椒,韭菜黄瓜”,碧绿的叶子上还滴着水珠。过一会儿,卖“江米小枣年糕”的车子推过来了。然后是叮叮当当的“锔盆锔碗”的。最动人心弦的是街头理发师手里那把铁玩意儿,嗞啦一声就把空气荡出漾漾花纹。北京的叫卖声最富季节性。春天是“蛤蟆骨朵儿大甜螺蛳”,夏天是莲蓬和凉粉儿,秋天的炒栗子炒得香喷喷粘糊糊的,冬天“烤白薯真热火”。每一条胡同都记录着老北京人的真实生活,如此遥远却又如此真实。老北京的胡同不仅仅是北京人出入家门的通道,更是一座座民俗风情的博物馆,烙下了许多社会生活的印记。这北京特有的古老的城市小巷俨然已经成为北京文化的象征。

数以千计的胡同围绕在紫禁皇城周围,见证着几百年来紫禁城的朝代更替和兴衰荣辱,这一砖一瓦都承载着百年以来民俗的气息,这些胡同始终坚持着古老的姿态,静静地守候在北京的一角,看着北京人一代代繁衍,观着北京城一步步的演变,这个数百岁的“老人”就是新、老北京的见证。

浅谈老北京的胡同胡同二字的来源与解释为什么叫胡同来自于哪个民族--蒙古族元代蒙古人把“街巷”成为“胡同”,故“胡同”这个词来源于蒙古族。

胡同是蒙古语gudum的音译词,这是元代蒙古人对街巷的称呼,而元朝的都城也是现在的北京,这也成了只有北方街巷的通称。

胡同也叫“里弄(long)”“巷弄”“巷”,是指城镇或乡村里主要街道之间的、比较小的街道,一直通向居民区的内部。

它是沟通当地交通不可或缺的一部分。

根据道路通达情况,胡同分为死胡同和活胡同。

前者只有一个开口,末端深入居民区,并且在其内部中断;而后者则沟通两条或者更多的主干街道。

胡同,是北京,苏州的一大特色。

但苏州称为“巷弄”。

胡同一词最初见诸元杂曲。

关汉卿《单刀会》中,有“杀出一条血胡同来”之语。

元杂剧《沙门岛张生煮海》中,张羽问梅香:“你家住哪里?”梅香说:“我家住砖塔儿胡同。

”砖塔胡同在西四南大街,地名一直未变。

元人熊梦祥所著《析津志》中说得明白:“胡通二字本方言。

”何处方言呢,元大都的。

明人沈榜在《宛署杂记》中进一步说:胡同本元人语。

既是元人语,那就不能是汉语。

根据史料记载和民间传说,学术界对“胡同”一词含义和来源的解释主要有三种:1、水井:在蒙古语、突厥语、满语中,水井一词的发音与胡同非常接近,在历史上,北京吃水主要依靠水井,因此水井成为居民聚居区的代称进而成为街道的代称,由此产生了胡同一词。

但是有相关学者不赞同此观点。

2、元朝时遗留的名称:蒙古语将城镇称为“浩特”,蒙古人建元朝后,按照自己的习惯,将中原城镇街巷也称为“浩特”,后来“浩特”演化为“火弄”或“弄通”,进而演化成今日的“胡同”和“弄堂”。

3、胡人大同:认为胡同一词是元朝时政治口号“胡人大统”的简化版。

4、“胡”是古代北方游牧渔猎民族的自称。

同通“通”,简单理解就是胡人的通道。

北京胡同介绍著名的胡同三千六,没名的胡同赛牛毛老话儿里的北京城,也叫四九城,指的是“里九外七皇城四,九门八点一口钟”。

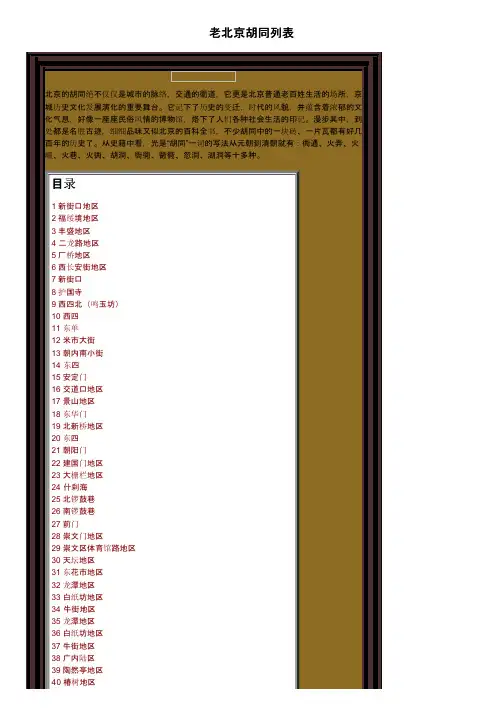

老北京胡同列表北京的胡同绝不仅仅是城市的脉络,交通的衢道,它更是北京普通老百姓生活的场所,京城历史文化发展演化的重要舞台。

它记下了历史的变迁,时代的风貌,并蕴含着浓郁的文化气息,好像一座座民俗风情的博物馆,烙下了人们各种社会生活的印记。

漫步其中,到处都是名胜古迹,细细品味又似北京的百科全书,不少胡同中的一块砖、一片瓦都有好几百年的历史了。

从史籍中看,光是“胡同”一词的写法从元朝到清朝就有:衖通、火弄、火疃、火巷、火衖、胡洞、衙衕、衚衕、忽洞、湖洞等十多种。

目录1 新街口地区2 福绥境地区3 丰盛地区4 二龙路地区5 厂桥地区6 西长安街地区7 新街口8 护国寺9 西四北(鸣玉坊)10 西四11 东单12 米市大街13 朝内南小街14 东四15 安定门16 交道口地区17 景山地区18 东华门19 北新桥地区20 东四21 朝阳门22 建国门地区23 大栅栏地区24 什刹海25 北锣鼓巷26 南锣鼓巷27 前门28 崇文门地区29 崇文区体育馆路地区30 天坛地区31 东花市地区32 龙潭地区33 白纸坊地区34 牛街地区35 龙潭地区36 白纸坊地区37 牛街地区38 广内陆区39 陶然亭地区40 椿树地区41 其他新街口地区1. 大丰胡同:旧称观音庵胡同、观音庵,已经是居民小区2. 马相胡同:旧称马香胡同3. 长青胡同:旧称松树庵4. 双寺胡同:旧称双寺胡同(北药王庙并入)5. 水车胡同6. 水章胡同:旧称水罐胡同7. 玉芙胡同:旧称玉佛寺(蔡家大门并入)8. 甘露胡同:旧称甘水桥胡同、甘水桥9. 东光胡同:旧称轿子胡同10. 东明胡同:旧称观音寺胡同11. 四环胡同:旧称草场大坑12. 永泰胡同:旧称永泰寺13. 西井胡同:旧称井儿胡同14. 西章胡同:旧称三官庙15. 西绦胡同:旧称西绦儿胡同(北城根、北药王胡同并入)16. 西魏胡同:旧称西位胡同17. 有果胡同:旧称油炸鬼湖同(小三条并入)18. 光泽胡同:旧称火药局、大火药局(小火药局并入)19. 后坑胡同:旧称后坑20. 后章胡同:旧称后张公园、张公园21. 羊房胡同:旧称羊房胡同22. 阳泉胡同:旧称羊圈23. 红园胡同:旧称官菜园、菜园六条(骆驼胡同并入)24. 寿屏胡同:旧称烧饼胡同25. 苇坑胡同:旧称苇坑26. 孝友胡同:旧称药酒葫芦胡同27. 邱家胡同:旧称邱家胡同28. 辛勤胡同:旧称抄手胡同29. 罗儿胡同30. 朋奖胡同:旧称彭家楼胡同31. 鸦儿胡同:旧称鸭儿胡同、广化寺街(侯位胡同并入)32. 前章胡同:旧称前张公园、张公园33. 铁炉胡同:旧称铁香炉34. 高井胡同35. 棠花胡同:旧称糖房胡同(糖房大院并入)36. 景尔胡同:旧称井儿胡同37. 黑塔胡同:旧称黑塔寺38. 阔带胡同:旧称口袋胡同39. 铸钟胡同:旧称铸钟厂40. 槐树胡同41. 新开胡同:旧称南新开路(酱房大院并入)42. 滨海胡同:旧称段家胡同43. 碧峰胡同:旧称碧峰寺(新开路并入)44. 潜学胡同:旧称前桌子胡同45. 八步口胡同:旧称八步口46. 小石桥胡同:旧称小石桥47. 小半截胡同:旧称小半截胡同48. 小黑虎胡同:旧称小黑虎胡同49. 小铜井胡同:旧称小铜井50. 大石桥胡同:旧称大石桥51. 大半截胡同:旧称半截胡同52. 大黑虎胡同:旧称黑虎胡同53. 大铜井胡同:旧称大铜井54. 五根檩胡同:旧称五根檩胡同55. 中教场胡同:旧称中街(洋溢滋、长图治、剃头栅并入)56. 东桃园胡同:旧称后桃园57. 东轿杆胡同:旧称东轿杆58. 东教场胡同:旧称东教场,有一个四合院保留比较完整。

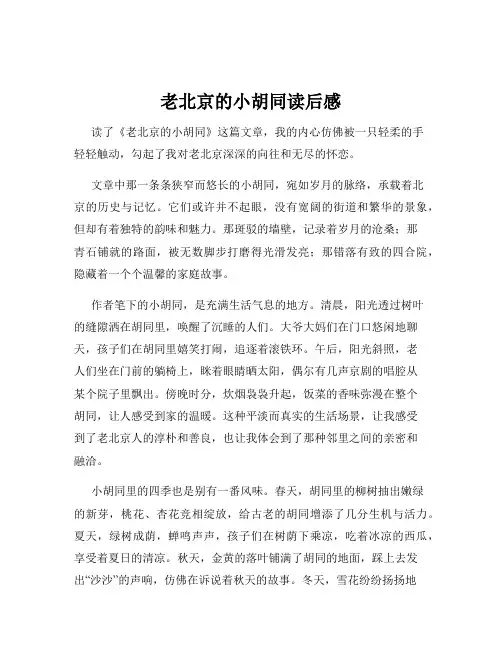

老北京的小胡同读后感读了《老北京的小胡同》这篇文章,我的内心仿佛被一只轻柔的手轻轻触动,勾起了我对老北京深深的向往和无尽的怀恋。

文章中那一条条狭窄而悠长的小胡同,宛如岁月的脉络,承载着北京的历史与记忆。

它们或许并不起眼,没有宽阔的街道和繁华的景象,但却有着独特的韵味和魅力。

那斑驳的墙壁,记录着岁月的沧桑;那青石铺就的路面,被无数脚步打磨得光滑发亮;那错落有致的四合院,隐藏着一个个温馨的家庭故事。

作者笔下的小胡同,是充满生活气息的地方。

清晨,阳光透过树叶的缝隙洒在胡同里,唤醒了沉睡的人们。

大爷大妈们在门口悠闲地聊天,孩子们在胡同里嬉笑打闹,追逐着滚铁环。

午后,阳光斜照,老人们坐在门前的躺椅上,眯着眼睛晒太阳,偶尔有几声京剧的唱腔从某个院子里飘出。

傍晚时分,炊烟袅袅升起,饭菜的香味弥漫在整个胡同,让人感受到家的温暖。

这种平淡而真实的生活场景,让我感受到了老北京人的淳朴和善良,也让我体会到了那种邻里之间的亲密和融洽。

小胡同里的四季也是别有一番风味。

春天,胡同里的柳树抽出嫩绿的新芽,桃花、杏花竞相绽放,给古老的胡同增添了几分生机与活力。

夏天,绿树成荫,蝉鸣声声,孩子们在树荫下乘凉,吃着冰凉的西瓜,享受着夏日的清凉。

秋天,金黄的落叶铺满了胡同的地面,踩上去发出“沙沙”的声响,仿佛在诉说着秋天的故事。

冬天,雪花纷纷扬扬地飘落,胡同变成了一个银装素裹的世界,孩子们堆雪人、打雪仗,欢声笑语回荡在整个胡同。

然而,随着时代的发展和城市的变迁,老北京的小胡同也在逐渐消失。

现代化的高楼大厦拔地而起,宽敞的马路取代了狭窄的胡同。

虽然城市变得更加繁华和便捷,但那些曾经的温暖与亲切,那些承载着历史和文化的记忆,也在慢慢消逝。

这让我感到一丝遗憾和惋惜。

我们在追求发展的同时,是否也应该保护好那些珍贵的历史文化遗产,让后人能够感受到前人的智慧和生活的痕迹?读完这篇文章,我不禁陷入了思考。

老北京的小胡同不仅仅是一种建筑形式,更是一种文化的象征,一种精神的寄托。

四老北京的小胡同

【基础须知】

作者简介

萧乾,蒙古族,作家,记者,文学翻译家。

1935年毕业于燕京大学新闻系。

1942—1944年在英国剑桥大学专攻“英国心理派小说”。

曾任职于《大公报》。

复旦大学教授。

采访过欧洲战场、联合国成立大会、波茨坦会议、纽伦堡战犯审判。

1986年获挪威王国政府授予的国家勋章。

出版有著译作品43部。

其中主要作品有:短篇小说集《篱下集》,长篇小说《梦之谷》,报告文学集《人生采访》,译著《好兵帅克》(捷),以及《八十自省》、《未带地图的旅人——萧乾回忆录》等。

【重点梳理】

一、结构划分

第一部分(1-3)总写自己对小胡同的印象。

第二部分(4-10)具体回忆自己儿时生活过的小胡同的风土人情。

第三部分(11-13)拿伦敦、慕尼黑等地的胡同对比,表现出对故乡小胡同的留恋。

二、内容主旨

本文以回忆北京小胡同的情感为线索,忆及当时的风物人情,字里行间充满了留恋和向往之情,表现了作者对胡同及其所代表的传统文化的认同感、归属感,流露出作者对胡同被拆的遗憾和保护胡同及其所代表的传统文化的看法、主张。

小小的胡同只是家乡的一种象征,作者真正怀念的还是家乡的人和往昔岁月。

【难点再现】

1.作者回忆了北京小胡同哪几方面的事情呢?

一是胡同里是一阕动人的交响乐,从早到晚,一刻不停;春夏秋冬,各有特性;夜晚则徐缓,拖长,而且当中必然有间歇——有的还挺长。

二是儿时买小风车,刻泥饽饽,放风筝。

三是捉蛤蟆,逮蛐蛐。

2.如何理解作者对小胡同的感情的?

作者对小胡同的感情就是对家乡的感情,尤其是儿时的回忆,更容易引起人的怀念。

作者走南闯北,辗转他乡几十年,更易生思乡之情。

另外,北京的小胡同和四合院是一体,胡同两边是若干四合院连接起来的。

胡同四合院是北京市民的居住方式,也是北京市民的文化状态。

我们通常说北京的市民文化,就是指胡同文化。

胡同文化是北京文化的重要组成部分。

因此,作者对北京胡同的感情,也正是作者对北京文化的感情,对中华传统文化的感情。

3.本文的语言特点有什么特点?

本文的语言有较强的说明性,简单的勾勒,却于平淡中现出真情。

例如文章第4段,短短百余字,就简要地把母亲去世后寄养在堂兄家,半工半读,上高中因学运被变相开除,后又回北平上大学等走南闯北的几十年经历叙述清楚了。

也就在这看似平淡的叙述之中,“不论我走到哪里,在梦境里,我的灵魂总萦绕着那几条小胡同转悠。

”的怀念之情流露出来。