鸳鸯蝴蝶派

- 格式:docx

- 大小:24.32 KB

- 文档页数:3

鸳鸯蝴蝶派概述在五四新文学的诞生过程中,文学的发展一直处于一种“雅俗互动”的态势。

由文学革命的倡导者发动和领导的新文学,始终保持着“先锋文学”的性质和“纯文学”的特征,代表着20世纪中国文学的发展方向。

以鸳鸯蝴蝶派为代表的旧派通俗文学,虽然始终被排斥在文学主流之外,但仍然拥有大量的市民读者,并随着新文学读者群的不断扩大,而不断地在改变着自己的面貌。

所谓“鸳鸯蝴蝶派”,简称“鸳蝴派”,原指清末民初以消遣和娱乐为主旨,以才子佳人为题材,以言情为主要特征的文学流派。

因其作品中常有“卅六鸳鸯同命鸟,一对蝴蝶可怜虫”的词语而得名。

其先导可追溯到1903年孙玉声的《海上繁华梦》,1908年吴研人的《恨海》常常被看作是这派小说开始流行的滥觞,而1912年出版的徐枕亚的《玉梨魂》,曾风靡一时,是鸳鸯蝴蝶派最为畅销也最有代表性的作品。

他们先在《小说时报》(1909)和《小说月报》(1910)上发表作品,1914年《礼拜六》创刊后,成为鸳鸯蝴蝶派最具代表的刊物,故又称“礼拜六派”或“鸳鸯蝴蝶-礼拜六派”。

又由于其文学生命与“民国历史”相始终,故又有“民国旧派文学”的称谓。

鸳鸯蝴蝶派文学从一开始就站在传统与现代的交汇点上。

一方面,它本身是中国传统通俗文学发展的结果,直接继承了明清以来笔记小说和才子佳人小说的传统衣钵,同时又遵循着“门当户对”、“发乎情,止乎礼”的封建道德。

另一方面,它是社会现代化发展的产物,得益于科举制度的废除、稿费制度的建立、现代传媒的发达、商业都市的出现、市民读者群的形成,以及西方文化的引进,并表现出倾向现代化的发展趋势,如主张恋爱自由、婚姻自主等。

因此,在1917年新文学出现之前,鸳鸯蝴蝶派一技独秀,是传统旧文学最大的克星。

新文学崛起后,鸳鸯蝴蝶派失去了大量青年学生读者,但仍然在市民读者中占有绝对市场。

1921年,新文学的第一个文学社团文学研究会的成立,特别是该会对《小说月报》的改革,对鸳鸯蝴蝶派来说,不仅是一个刊物的丢失,更是对整个通俗文学作家士气的打击。

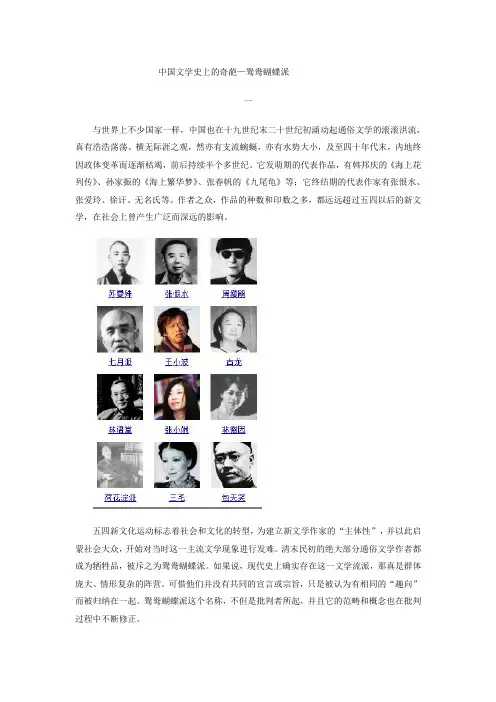

中国文学史上的奇葩—鸳鸯蝴蝶派一与世界上不少国家一样,中国也在十九世纪末二十世纪初涌动起通俗文学的滚滚洪流,真有浩浩荡荡、横无际涯之观,然亦有支流蜿蜒,亦有水势大小,及至四十年代末,内地终因政体变革而逐渐枯竭,前后持续半个多世纪。

它发萌期的代表作品,有韩邦庆的《海上花列传》、孙家振的《海上繁华梦》、张春帆的《九尾龟》等;它终结期的代表作家有张恨水、张爱玲、徐讦、无名氏等。

作者之众,作品的种数和印数之多,都远远超过五四以后的新文学,在社会上曾产生广泛而深远的影响。

五四新文化运动标志着社会和文化的转型,为建立新文学作家的“主体性”,并以此启蒙社会大众,开始对当时这一主流文学现象进行发难。

清末民初的绝大部分通俗文学作者都成为牺牲品,被斥之为鸳鸯蝴蝶派。

如果说,现代史上确实存在这一文学流派,那真是群体庞大、情形复杂的阵营。

可惜他们并没有共同的宣言或宗旨,只是被认为有相同的“趣向”而被归纳在一起。

鸳鸯蝴蝶派这个名称,不但是批判者所起,并且它的范畴和概念也在批判过程中不断修正。

据目前所知,最早提出鸳鸯蝴蝶派概念的是周作人,1918年4月19日,他在北京大学文科研究所作题为《日本近三十年小说之发达》的讲演时,批判当时旧形式、旧思想的中国小说,特别提到“此外还有《玉梨魂》派的鸳鸯蝴蝶体,《聊斋》派的某生者体,那可更古旧得厉害,好像跳出在现代空气之外的,且可不必论他”。

1919年2月2日出版的《每周评论》第七期上,他又发表《中国小说中的男女问题》,称“近时流行的《玉梨魂》,虽文章很是肉麻,为鸳鸯蝴蝶派小说的祖师”。

周作人说的鸳鸯蝴蝶派,乃专指才子佳人的哀情小说。

鲁迅对鸳鸯蝴蝶派的理解,也是这样,直到1931年,他在《上海文坛之一瞥》中提及民初的情形,说道:“这时新的才子+佳人小说便又流行起来,但佳人已是良家女子了,和才子相悦,分拆不开,柳阴花下,像一对蝴蝶,一双鸳鸯一样,但有时因为严亲,或是因为薄命,也竟至于偶见悲剧的结局,不再都成神仙了——这实在不能不说是一个大进步。

现代文学鸳鸯蝴蝶派的名词解释现代文学鸳鸯蝴蝶派是一种流派,起源于中国的文学批评理论,主要涉及鸳鸯蝴蝶派的起源、特点以及对文学发展的影响。

这一流派的名字来源于传统民间戏曲的角色,将文艺作品的两种类型进行区分,以突显不同风格与表达方式的异同。

本文将通过对现代文学鸳鸯蝴蝶派的解析,探讨其对当代文学艺术的深远影响。

首先,现代文学鸳鸯蝴蝶派的起源与发展值得关注。

鸳鸯和蝴蝶这两个角色来源于中国传统戏曲,代表着两种不同的形象与性格特点。

鸳鸯一对情侣,代表着亲密关系与稳定性;而蝴蝶则是一个个体,代表着自由与飘忽。

在文学批评理论中,鸳鸯蝴蝶派被用来形容文艺作品中两个截然不同的主题和风格。

其次,现代文学鸳鸯蝴蝶派的特点和表达方式也是值得我们深入探讨的。

鸳鸯蝴蝶派尤其强调作品中的反差和对立。

鸳鸯一方通常代表现实主义、社会主义等现实类文学,强调对社会现实的关注;而蝴蝶一方则更注重个人主义、抒情主义等自发类文学,强调个人思想与情感的表达。

鸳鸯蝴蝶派通过将这两种不同的表现形式进行合理组合,旨在创造出更具有冲突、张力和艺术感的文艺作品。

然而,现代文学鸳鸯蝴蝶派并不是简单的对立和对照,在实践中常常呈现一种互为因果的关系。

鸳鸯和蝴蝶两个主题在作品中互为补充与共生。

鸳鸯所表现出的现实主义主题提供了作品的基础和情节发展,而蝴蝶则为作品增添了情感色彩和思想启示。

正是这种因果和共生的关系,使得鸳鸯蝴蝶派的作品具有更丰富的内涵和更多元的表现方式。

对现代文学鸳鸯蝴蝶派的研究不仅仅局限于中国,它在世界范围内也有着一定影响力。

诗人艾略特跨越了国界,将鸳鸯蝴蝶派的思想应用于西方诗歌创作。

他在《荒地》中巧妙地将鸳鸯和蝴蝶的形象融入到分裂的个人和现实主题中,用以表达对现代社会状态的悲观和疑问。

这种对比和对照的运用使得诗歌作品更具有张力和独特性。

最后,现代文学鸳鸯蝴蝶派对当代文学发展产生了积极影响。

它突破了传统文学形式的限制,创造了更加多元化和丰富的文学风格。

名词解释鸳鸯蝴蝶派鸳鸯蝴蝶派是中国古代文化界的一个名词,起源于文化大革命后的1970年代末期,在当时的文化界引起了一场轩然大波。

鸳鸯蝴蝶派是指文化大革命结束后,以鲁迅为代表的左翼文化人士,和以珍珠为代表的右翼文化人士之间的论战。

鲁迅是一位伟大的现代作家,他的作品以揭露社会黑暗和呐喊强烈的社会批评著称,他是左翼文化界的代表人物。

而珍珠则是一个在文革期间进行领导和批判文化艺术活动的政治家,他是右翼文化界的代表人物。

鸳鸯蝴蝶派的名字来自于鲁迅的一篇文章《伪自由的讴歌》,他在其中将中国的知识分子划分为鸳鸯蝴蝶派和螳臂当车派。

鸳鸯蝴蝶派指的是那些以文艺作品的鉴赏和创作为中心的文化人士,他们对社会现实比较关注,追求真实和积极的价值观。

而螳臂当车派则指的是那些政治觉悟较高,以政治斗争为主要活动内容的文化人士,他们关注的更多是政治斗争,而忽视了文化艺术的发展。

鲁迅认为,蝴蝶派虽然追求自由,但他们不可避免地受到那些行动力量的影响,所以他批判了他们“鸟语花香”的自由主义倾向。

鸳鸯蝴蝶派与文革期间的左翼和右翼文化人士之间的论战主要集中在文化和艺术的方向和宗旨上。

左翼文化人士认为文化和艺术应该以批判现实、剖析社会为己任,而右翼文化人士则主张文化和艺术应该为政治服务,强调正面宣传。

这场论战不仅局限于文化界,也扩展到其他领域,影响了整个社会。

鸳鸯蝴蝶派的核心内容是对于文化和艺术自由的追求,他们认为文化和艺术应该独立于政治,以真实和有价值的内容为准则,不应受到政治操控和限制。

这一观点在当时的中国是相对先进和激进的,但由于种种原因,鸳鸯蝴蝶派的声音没能得到广泛传播和接受。

总之,鸳鸯蝴蝶派是中国文化界一段重要的历史时期的代表名词,他们对于文化和艺术的追求和坚持对于中国的文化发展和社会进步产生了积极影响。

近代著名小说流派——鸳鸯蝴蝶派20世纪之初,文坛上出现了一个著名小说流派——鸳鸯蝴蝶派。

这个流派的起源与上海有关。

十里洋场繁华之地,出现了一批把小说当作消遣娱乐的有钱有闲阶级,于是言情小说和世情小说有了市场。

鸳鸯蝴蝶派延续了清代才子佳人小说的模式,受到了这部分人群的追捧。

但是其在传递价值取向方面偏向于保守,所以评价不高。

清末,上海出现了很多刊载小说的杂志,这些休闲刊物为鸳鸯蝴蝶派的作家们提供了一个展示才华的舞台。

1911年前后,言情小说逐渐在各种题材小说中成为主流,这时候出现了一部引起轰动的“现象级”小说《玉梨魂》。

如果用一句话概括,这部小说描写了一段发乎情止乎礼的爱情悲剧。

这部小说出版后供不应求,累计再版达到32次,印量接近百万本。

如果当年有畅销书排行榜,《玉梨魂》应该可以连续几年上榜。

言情小说异军突起,很多有才华的作家纷纷试水写了起来,其中最著名的是苏曼殊,他一口气写了六本言情小说,本本畅销。

由此鸳鸯蝴蝶派在文坛上正式站稳了脚跟。

鸳鸯蝴蝶派发展壮大之后,这个派别的作家开始尝试创作其他题材的小说,包括武侠、侦探、写实等类别。

后人统计过,这个流派的小说家仅长篇小说就创作了两千余部,中短篇小说更是不计其数。

鸳鸯蝴蝶派虽然风靡一时,但其作品的艺术成就有限。

首先,鸳鸯蝴蝶派的小说自我定位为“消遣小说”,作家在创作时不太注重作品的艺术性,他们的创作目的就是游戏消遣。

其次,鸳鸯蝴蝶派的小说在创作中过于媚俗,什么小说畅销,什么话题受关注,作者就创作什么。

这样充满套路的作品,显得有些粗糙。

第三,少部分这部流派的作者,为了吸引读者不惜描写一些情色内容,缺乏作家的操守。

经过多年发展,到了20世纪30年代初,鸳鸯蝴蝶派中出现了一部可以“封神”的作品,这部小说叫《啼笑因缘》。

著名小说家张恨水描写了一段爱情悲剧,让读者全情投入、欲罢不能。

小说以进步青年樊家树和卖唱姑娘沈凤喜为主人公,反映了北洋军阀统治期间的种种黑暗丑恶。

鸳鸯蝴蝶派名词解释鸳鸯蝴蝶派是指中国文学领域一个独具特色的文学流派,兴起于20世纪80年代。

它主要以独立个体和女性为创作核心,倡导以鸳鸯和蝴蝶这两种不同的动物形象为代表的两种性别关系模式,通过对于生活的独立感悟和对于欲望的追溯表达了自由个体对于自主权力的渴望。

鸳鸯蝴蝶派的名称中的“鸳鸯”和“蝴蝶”代表了两种不同的性别关系模式。

鸳鸯常常用来形容男女之间的相互依存和情感联系,也表达了对于困境和挣扎的抵抗和希望。

蝴蝶则代表了女性独立自主的形象,表达了女性在社会中追求自由和权力的愿望。

这两种动物形象成为鸳鸯蝴蝶派文学作品中较为显著的象征符号。

鸳鸯蝴蝶派作品的特点主要表现在以下几个方面。

首先,鸳鸯蝴蝶派注重独立自主的个体形象塑造。

作品中的女性形象多为强烈的个性,勇敢地去追求自己的理想和抵抗不公平的社会现象。

其次,鸳鸯蝴蝶派关注女性的欲望和性别问题。

作品中展现了女性对性的渴望和性自由的呼唤,同时也关注了女性在性别关系中的地位和权力的分配。

再次,鸳鸯蝴蝶派表达了对于社会的关切和批判。

作品中经常揭示社会的不平等现象、荒谬的道德观念以及对个体自由的压抑。

最后,鸳鸯蝴蝶派注重情感的体验和表达。

作品中通过描写个体的内心世界,呈现出对于生活和情感的深入思考和表达。

鸳鸯蝴蝶派文学作品的兴起与20世纪80年代后中国社会的快速变革有很大的关系。

改革开放以来,中国社会发生了巨大的变化,传统的男女关系模式开始受到质疑和挑战。

鸳鸯蝴蝶派作为一个新兴的文学流派,正是对于这种传统模式的反叛和突破。

通过对于性别关系的重新思考和对于自由个体的探索,鸳鸯蝴蝶派文学作品呈现出了新时期中国女性文学独特的艺术魅力。

大众传播与通俗文学的关系研究——以鸳鸯蝴蝶派为例大众传播与通俗文学的关系研究——以鸳鸯蝴蝶派为例引言随着信息技术和大众传媒的迅速发展,大众传播已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。

在与大众传播相互作用的过程中,通俗文学扮演着重要的角色。

通过运用大众传播的手段,通俗文学延伸了它的边界,吸引更多人了解和阅读。

鸳鸯蝴蝶派作为中国通俗文学的重要流派,是研究大众传播与通俗文学关系的理想案例。

本文将以鸳鸯蝴蝶派为例,探讨大众传播与通俗文学之间的关系,并分析其对传统文化和社会发展的影响。

第一部分:鸳鸯蝴蝶派的发展与特点鸳鸯蝴蝶派是中国通俗文学的一个重要流派,产生于20世纪30年代。

其代表作品有金庸先生的《神雕侠侣》、古龙先生的《楚留香传奇》等。

鸳鸯蝴蝶派以浪漫的情爱故事为主题,情节曲折多变,结构通俗易懂,对读者产生强大的吸引力。

它不仅吸引了大量青少年读者,也为广大人群提供了一种娱乐和放松的方式。

第二部分:大众传播与鸳鸯蝴蝶派的渊源大众传播与鸳鸯蝴蝶派有着紧密的联系。

鸳鸯蝴蝶派的诸多作品通过大众传媒广泛传播,如电影、电视剧、网络小说等。

这些传媒媒介提供了更广阔的平台,让鸳鸯蝴蝶派作品得以被更多人观看和阅读。

大众传媒的推动使鸳鸯蝴蝶派的影响力不断扩大,使更多人了解和接触到这一流派。

第三部分:大众传播对鸳鸯蝴蝶派的影响大众传播对鸳鸯蝴蝶派产生了积极的影响。

首先,它为鸳鸯蝴蝶派提供了更多的传播渠道,使得作品可以被更广泛地传播。

其次,大众传媒的推动加快了鸳鸯蝴蝶派作品的创作和生产速度。

作家们受到了读者和市场的反馈,更快地调整和更新着自己的作品,从而不断吸引读者的注意力。

此外,大众传播的力量还帮助鸳鸯蝴蝶派与各个领域建立了紧密的联系,如与电影、电视剧、游戏等行业的合作,为作品创造了更多的商业机会。

第四部分:鸳鸯蝴蝶派对传统文化的影响与发展鸳鸯蝴蝶派作为中国通俗文学的重要流派,对于传统文化的传承与发展起到了积极的作用。

它以浪漫的爱情故事为题材,充满了中国传统文化元素,如江湖侠义、忠义之道等。

论1910至1930年代“鸳鸯蝴蝶派”与“新感觉派”文人的电影批评导言:1910至1930年代,被誉为中国电影的黄金时代,是中国现代电影发展的关键阶段。

在这一时期,中国电影受到了许多文人的关注和影响。

其中,“鸳鸯蝴蝶派”与“新感觉派”文人扮演了重要角色,他们通过影评和电影评论对当时的电影进行了严肃的批评与评价。

本文将分别对这两个派别的电影批评进行探讨,并剖析其对中国电影发展的贡献。

一、“鸳鸯蝴蝶派”文人的电影批评“鸳鸯蝴蝶派”文人是1910至1930年代初期的一批文人,他们善于批评影片中所透露出的社会现象和人际关系的复杂性。

他们以郁达夫、丁玲、沈从文等知名作家为代表,对电影作品进行了深入的研究和批评。

“鸳鸯蝴蝶派”文人的批评主要关注电影的艺术性,他们认为电影应该有自己的独立性和独特表达方式。

他们强调电影应追求真实和生活感,通过对日常生活和社会现实的反映,使观众得到启示和思考。

丁玲是“鸳鸯蝴蝶派”文人中的代表人物。

他在批评中强调电影的真实性,主张电影应真实地表现社会生活和人物性格。

他指出电影应具备“拍手的艺术”,即能够捕捉到观众内心的共鸣。

他认为,电影表达的不仅是纯粹的视觉享受,更是观众与电影之间的情感互动。

丁玲的影评强调了电影作为一种艺术形式的独立性和独特性,对推动了中国电影的发展起到了积极作用。

二、“新感觉派”文人的电影批评与“鸳鸯蝴蝶派”文人相对应的是“新感觉派”文人,他们更关注电影的形式和技巧,强调电影的抒情性和审美性。

他们倡导用独特的审美视角去观察和解读电影作品,并在批评中提出一系列新的观点和方法。

郭沫若和周作人是“新感觉派”文人的代表,他们在电影批评中注重对影片拍摄技巧和影片所要表达的思想感情的解析。

他们认为电影是一门独立的艺术形式,应该以一种新感觉去创造和表达,而不仅仅是记录现实。

他们对于电影的审美要求相对较高,主张电影应该在技术和表现手法上创新,以达到更好的艺术效果。

结语:无论是“鸳鸯蝴蝶派”还是“新感觉派”,他们在1910至1930年代的中国电影史上留下了重要的痕迹。

什么是“鸳鸯蝴蝶派”

所谓“鸳鸯蝴蝶派”,是清末民初出现的一个文学流派。

这一流派曾广受大众读者欢迎,也曾广受新文学界的批判,其影响非常广远。

鸳鸯蝴蝶派发端于20世纪初叶的上海,因写才子佳人成双成对有如鸳鸯蝴蝶而得名。

作家众多,无严密组织,这些作家、写手所创作的作品题材广泛,包括恋爱小说、武侠小说、侦探小说等。

人们又多以其所办最有影响的刊物《礼拜六》名之,统称之为“礼拜六派”。

全盛时期在辛亥革命至“五四”运动之间,代表作为徐枕亚的《玉梨魂》。

鸳鸯蝴蝶派以文学的娱乐性、消遣性、趣味性为标志,曾一度轰动文坛。

《玉梨魂》曾创下了再版三十二次,销量数十万的纪录。

但“五四”新文化运动中,新文学阵营不断地同鸳鸯蝴蝶派展开斗争。

他们认为鸳鸯蝴蝶派文学滋生于半殖民地的十里洋场,风行于辛亥革命失败后的几年间,是在人民开始觉醒的道路上的麻醉药和迷惑汤。

而这一类作家并非全都只是单纯的以描写“才子佳人”为主,比如张恨水的《啼笑因缘》、包天笑的《沧州道中》等,或多或少地抨击了当时社会的黑暗面,讽刺了当时社会的种种弊端,借才子佳人或凄婉或悲凉的恋爱故事,反映了当时社会男女不平等、贫富不均等种种现象,在当时是具有一定进步意义的。

鸳鸯蝴蝶派中较著名的作家有张恨水、周瘦鹃、徐枕哑等,他们大都是既编辑又创作,有的还兼翻译。

这个继承中国古典小说传统的都市通俗文学流派,在近代文学的发展历史上也做过一定的贡献。

在民初的文坛上,无论从大量运用文言创作还是从内容与形式的创新来看,鸳鸯蝴蝶派都代表了当时中国文学

的水平。

我们今天对待这一流派,应当正确认识其历史与地位,肯定其历史意义。

《大众传播与通俗文学的关系研究——以鸳鸯蝴蝶派为例》篇一一、引言大众传播和通俗文学都是文化领域的重要组成部分,它们在各自领域中各自发挥着重大的作用。

随着现代科技的快速发展,这两者之间的互动越来越密切。

其中,鸳鸯蝴蝶派作为近代中国特有的文化现象,对两者关系的研究有着重要价值。

二、大众传播概述大众传播,是现代社会重要的信息传递工具。

通过各类媒介,如报纸、电视、互联网等,它可以向大量的公众传达各种信息。

在快速变化的社会中,大众传播工具起着社会稳定和文化的传递功能。

三、通俗文学概述通俗文学是一种面向大众的文学形式,它以娱乐为主要目的,同时也有着传播文化、传递社会价值观的功能。

在众多文学流派中,鸳鸯蝴蝶派是近现代中国非常具有代表性的通俗文学流派。

四、鸳鸯蝴蝶派与大众传播的关系(一)鸳鸯蝴蝶派的起源与特点鸳鸯蝴蝶派起源于近代中国,其作品多以爱情故事为主,语言通俗易懂,情节曲折动人。

这种文学形式深受广大读者喜爱,是当时大众文化的重要组成部分。

(二)鸳鸯蝴蝶派与大众传播的互动鸳鸯蝴蝶派的作品通过大众传播媒介广泛传播,使得更多的读者能够接触到这种文学形式。

同时,大众传播也在不断地影响和塑造鸳鸯蝴蝶派的发展方向和风格。

比如,当时的报纸和杂志成为了鸳鸯蝴蝶派作品的主要传播媒介,它们为鸳鸯蝴蝶派作品的创作和传播提供了重要的平台。

(三)鸳鸯蝴蝶派对大众传播的影响鸳鸯蝴蝶派的作品不仅丰富了大众传播的内容,也影响了大众传播的形式和风格。

其通俗易懂的语言和生动的情节为大众传播提供了丰富的素材,使得更多的读者能够理解和接受。

同时,鸳鸯蝴蝶派的创作也激发了大众创作的热情,为大众传播的多样化发展提供了可能。

五、案例分析以某一时期某报纸的连载的鸳鸯蝴蝶派作品为例,分析其如何通过报纸这一大众传播媒介进行传播,以及这种传播如何影响读者的阅读习惯和文化认知。

同时,也可以分析该作品如何通过其独特的风格和内容影响报纸的编辑思路和内容选择。

六、结论通过对大众传播与通俗文学的关系研究,特别是以鸳鸯蝴蝶派为例的分析,我们可以看到两者之间的密切互动和相互影响。

对鸳鸯蝴蝶派的评价鸳鸯蝴蝶派是中国文学史上的一股重要流派,它形成于明代中期,以杨慎、冯梦龙等人为代表。

鸳鸯蝴蝶派作品以描写妇女命运为主题,以细腻而真实的笔触,深情而动人的情感,展现了妇女在封建社会中的困境与悲剧。

鸳鸯蝴蝶派作品的评价有好有坏,下面我将从不同角度进行分析。

鸳鸯蝴蝶派作品的价值在于其对封建社会的揭露和批判。

这些作品通过对妇女命运的真实描写,揭示了封建社会中妇女地位的低下和受压迫的境遇。

例如,《鸳鸯蝴蝶梦》中的林黛玉、贾元春等人物,展现了妇女在家族和社会中的无奈与无力,引起了读者对封建礼教的反思。

因此,鸳鸯蝴蝶派作品具有重要的社会意义和历史价值。

鸳鸯蝴蝶派作品的艺术价值也不容忽视。

这些作品以细腻入微的描写和丰富多彩的人物形象,塑造了一批鲜活的人物形象,让读者能够感同身受地体验到他们的喜怒哀乐。

作者通过细腻的描写和丰富的情感表达,使作品更具感染力和艺术张力。

例如,在《红楼梦》中,贾宝玉、林黛玉等人物的形象栩栩如生,令人难以忘怀。

这种艺术魅力使得鸳鸯蝴蝶派作品成为经久不衰的经典之作。

然而,鸳鸯蝴蝶派作品也存在一些问题。

首先,由于作品的情节较为复杂,人物众多,读者在阅读时容易感到疲惫和困惑。

其次,一些作品中对妇女的描写过于悲观和消极,缺乏对妇女力量和智慧的正面呈现,这种片面的描写容易让人产生误解和偏见。

总的来说,鸳鸯蝴蝶派作品以其真实的描写和深情的情感,对封建社会中妇女命运进行了深刻的思考和批判,具有重要的社会和艺术价值。

虽然存在一些问题,但这并不能否定它的独特魅力和深远影响。

鸳鸯蝴蝶派作品以其对人性的思考和情感的表达,使读者在阅读中产生共鸣和共情,成为了中国文学史上的瑰宝。

对鸳鸯蝴蝶派的评价鸳鸯蝴蝶派是中国文学史上的一个重要流派,它以其独特的艺术表现形式和深刻的内涵而受到广泛关注和赞赏。

在这个派别中,文人们倾注了无尽的心血,创造出了一系列优秀的作品,为中国文学注入了新的活力和灵感。

鸳鸯蝴蝶派的作品以描写女性为主题,以女性的美丽、幽默和聪明才智为特点。

这些作品以细腻入微的笔触,展现了女性独特的魅力和情感世界。

在这些作品中,女性不再只是被动的存在,而是有着自己的思想和情感,她们追求自由和独立,表达自己的心声和渴望。

鸳鸯蝴蝶派的作品不仅仅是对女性形象的塑造,更是对社会现象和人性的深入剖析。

通过对女性命运的描绘,这些作品揭示了社会的不公和人性的弱点。

它们以幽默的语言和巧妙的结构,让读者在欢笑中思考,从而引起对社会问题的关注和思考。

值得一提的是,鸳鸯蝴蝶派的作品不拘一格,既有悲剧性的作品,也有喜剧性的作品。

无论是哀怨凄凉的爱情故事,还是嬉笑怒骂的生活琐事,都展现了作家们丰富的想象力和独特的创作风格。

这些作品引人入胜,让读者在阅读的过程中既能感受到情感的激荡,又能体味到现实的冷酷。

鸳鸯蝴蝶派的作品在中国文学史上占据着重要的地位。

它们不仅丰富了中国文学的题材和形式,更为后来的作家提供了宝贵的创作经验和借鉴。

鸳鸯蝴蝶派的作品充满了智慧和人性的光辉,它们以其独特的艺术魅力和深刻的思想内涵,赢得了广大读者的喜爱和赞誉。

总的来说,鸳鸯蝴蝶派是中国文学史上的一道亮丽风景线。

它以其独特的艺术形式和深刻的内涵,展示了女性的魅力和社会的弊端,为中国文学注入了新的活力和灵感。

鸳鸯蝴蝶派的作品让人回味无穷,让人在阅读中感受到生活的真实和美好。

它们是中国文学宝库中的一颗璀璨明珠,值得我们珍惜和传承。

鸳鸯蝴蝶派

导读:发端于20世纪初叶的上海“十里洋场”的一个文学流派。

随着帝国主义侵略的炮火轰开清朝闭关自守的大门,接踵而至的是租界的霸占,洋场的开辟,半封建半殖民地大都市的畸形生活,以乌烟瘴气,光怪陆离的容貌呈现于人们眼前,于是反映这种都市的作品也应运而生。

鲁迅说:“有了上海的租界,──那时叫作‘洋场’,……

有些才子们便跑到上海来。

”他们最初热衷的题材是言情小说,写才子和佳人“相悦相恋,分拆不开,柳荫花下,象一对蝴蝶,一双鸳鸯”(《上海文艺之一瞥》),并因此得名而成为鸳鸯蝴蝶派。

这一派的早期代表作为徐枕亚的《玉梨魂》,是用四六骈俪加上香艳诗词而成的哀情小说。

鸳鸯蝴蝶派是以“游戏笔墨,备人消闲”为其主要宗旨。

它们的期刊、小报曾标榜“本杂志不谈政治,不涉毁誉”,“有口不谈国家……寄情只在风花”。

它们的作品也大都以“消闲”、“遣愁”、“排闷”、“除烦”为目的。

在20年代初,《文学研究会宣言》中曾严正批驳“将文艺当作高兴时的游戏或失意时的消遣”的工具,就是针对鸳鸯蝴蝶派而言的。

茅盾在1922年对这一流派的实质下过中肯的评断:他们的“思想上的一个最大的错误就是游戏的消遣的金钱主义的文学观念”(《自然主义与中国现代小说》)。

鸳鸯蝴蝶派是一种以迎合有闲阶级和小市民的庸俗口味为目的的都市文学。

他们视作品为商品,为了竭力倾销这些“商品”,自然就不能不随波逐流,以适应洋场的“五方杂处,三教九流”的需求。

作品的内容也不得不随着他们特有的读者层的趣味为转换:有时是言情小说,有时是“黑幕小说”,有时又转换成以“侦探”、“武侠”最为热门。

因此,这一流派的作品内容极为驳杂,举其要者大致可分为言情、哀情、社会、黑幕、娼门、家庭、武侠、神怪、军事、侦探、滑稽、历史、宫闱、民间、公案等等类别。

早期鸳鸯蝴蝶派仅仅以言情小说为主,后来要将如此庞杂的内容塞进狭义的鸳鸯蝴蝶派的框子中,似乎不大贴切。

于是有人以他们早期的最有影响的《礼拜六》杂志名之,统称之为“礼拜六派”

鸳鸯蝴蝶派的全盛时代是在辛亥革命至五四运动之间,特别是袁世凯复辟帝制前后。

这是由于辛亥革命后中国仍是一个半封建半殖民地社会,袁世凯复辟帝制而掀起的复古狂潮,使社会呈现了一派沉滓泛起的颓败局面,鸳鸯蝴蝶派的作品便泛滥充斥于市场。

这时,鸳鸯蝴蝶派作者中除了不少“封建才子”和“洋场文豪”之外,又增添了一些不愿在浓重的政治暗夜中继续探索的资产阶级小资产阶级知识分子。

他们从反袁斗争中离开了旧民主主义革命的道辙,投入了鸳鸯蝴蝶派的圈子。

五四运动以后,该流派虽然多次受到新文学营垒的冲击和批判,报刊阵地和读者面都有所缩小,但仍然在市民读者中流行。

直到中华人民共和国成立,作为一个文学流派,才在祖国大陆上失却了他们生存的土地。

因为这一流派基本上与民国相始终,所以在中华人民共和国成立后又曾被称为“民国旧派文学”。

鸳鸯蝴蝶派创作的小说《广陵潮》

鸳鸯蝴蝶派从主导倾向而言,是一个消极的病态的文学流派。

但

也需因人而异、因时而异地作具体分析。

如在他们早期反映婚姻问题的作品中,就有恋人受严亲或封建信条所迫,以致酿成悲剧的内容,从反对父母之命和媒妁之言等封建道德而言,是具有进步意义的;他们之中的有些人,在“五四”前后,曾翻译介绍了外国的一些文学作品,尤其是东北欧被压迫国家的作品,也是值得肯定的;该流派的部分作者如包天笑、周瘦鹃,站在清贫的市民立场,反映其要求和愿望,写了一些对社会黑暗现实和封建军阀压迫表示不满的作品。

特别是在“九·一八”事变前后,这一流派中的具有民族正义感的作家,写出了大量的“国难小说”,宣传爱国,反抗侵略。

1936年10月的《文艺界同人为团结御侮与言论自由宣言》中,也包括了鸳鸯蝴蝶派的代表作家的签名。

在抗日洪波的淘洗下,随着鸳鸯蝴蝶派的某些作者思想的转向,他们有些人的作品也相应地出现了新面貌,向健康的通俗文艺过渡,这些作品就不能再以鸳鸯蝴蝶派或礼拜六派来标示了。

张恨水的小说在抗日战争爆发后的变化,是这种演变的最有代表性的例子。

中华人民共和国成立后,他们之中的不少人都或多或少地为人民做了一些有益的工作,包括文艺作品上的新的成就。

(范伯群)

感谢您的阅读,本文如对您有帮助,可下载编辑,谢谢。