归纳咏史怀古诗的特点

- 格式:doc

- 大小:20.00 KB

- 文档页数:2

咏史怀古诗的特点

首先,咏史怀古诗的特点之一是以史实为基础。

咏史诗人通过深入研

究历史资料,了解历史事件的来龙去脉、背景和时代背景,然后以此为基

础进行创作。

《将进酒》是唐代文人李白创作的一首咏史怀古诗,诗中歌

颂了春秋战国时期的辽东郡世家名士屈原,赞颂了他的才华悲愤,表达了

李白对古代豪杰的向往之情。

其次,咏史怀古诗的特点之二是感情真挚。

诗人通过咏史,将自己的

感悟与历史人物的经历相结合,表达对历史事件和人物的敬仰和羡慕之情。

在《游子吟》这首诗中,唐代诗人孟郊表达了自己身为异乡游子的孤独感

和思乡之情,通过对古代历史上的辽东郡世家名士贾谊的赞美,体现了诗

人对于古代英雄的崇拜之情。

再次,咏史怀古诗的特点之四是时空交错。

咏史怀古诗常常在现实与

历史、人物与环境之间进行时空交错,表达诗人对历史的思考和回忆。

唐

代诗人白居易的《赋得古原草送别》一诗中,描绘了西行途中的诗人看到

一片草地,然后融入对古代将士的赞美之情,时空交错之中传递出对英雄

事迹的崇敬和对时光荏苒的感慨。

最后,咏史怀古诗的特点之五是艺术手法丰富。

咏史怀古诗运用了丰

富多样的修辞手法、格律和押韵形式,使作品更加富有韵律感和文学美。

南宋文人苏轼的《赤壁赋》是一篇以三国时期发生在长江边的赤壁之战为

题材的咏史怀古作品,其运用了豪放的笔触、奇特的结构和极富感染力的

叙述方式,使诗歌具有高度的艺术性。

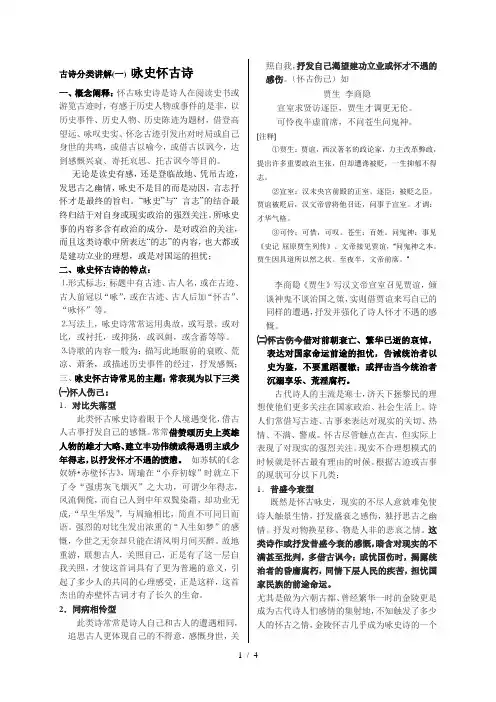

古诗分类讲解(一) 咏史怀古诗一、概念阐释:怀古咏史诗是诗人在阅读史书或游览古迹时,有感于历史人物或事件的是非,以历史事件、历史人物、历史陈迹为题材,借登高望远、咏叹史实、怀念古迹引发出对时局或自己身世的共鸣,或借古以喻今,或借古以讽今,达到感慨兴衰、寄托哀思、托古讽今等目的。

无论是读史有感,还是登临故地、凭吊古迹,发思古之幽情,咏史不是目的而是动因,言志抒怀才是最终的旨归。

“咏史”与“ 言志”的结合最终归结于对自身或现实政治的强烈关注。

所咏史事的内容多含有政治的成分,是对政治的关注,而且这类诗歌中所表达“的志”的内容,也大都或是建功立业的理想,或是对国运的担忧;二、咏史怀古诗的特点:⒈形式标志:标题中有古迹、古人名,或在古迹、古人前冠以“咏”,或在古迹、古人后加“怀古”、“咏怀”等。

⒉写法上,咏史诗常常运用典故,或写景,或对比,或衬托,或抑扬,或讽刺,或含蓄等等。

⒊诗歌的内容一般为:描写此地眼前的衰败、荒凉、萧条,或描述历史事件的经过,抒发感慨;三、咏史怀古诗常见的主题:常表现为以下三类㈠怀人伤己:1.对比失落型此类怀古咏史诗着眼于个人境遇变化,借古人古事抒发自己的感慨。

常常借赞颂历史上英雄人物的雄才大略、建立丰功伟绩或得遇明主或少年得志,以抒发怀才不遇的愤懑。

如苏轼的《念奴娇•赤壁怀古》,周瑜在“小乔初嫁”时就立下了令“强虏灰飞烟灭”之大功,可谓少年得志,风流倜傥,而自己人到中年双鬓染霜,却功业无成,“早生华发”,与周瑜相比,简直不可同日而语。

强烈的对比生发出浓重的“人生如梦”的感慨,今世之无奈却只能在清风明月间买醉。

故地重游,联想古人,关照自己,正是有了这一层自我关照,才使这首词具有了更为普遍的意义,引起了多少人的共同的心理感受,正是这样,这首杰出的赤壁怀古词才有了长久的生命。

2.同病相怜型此类诗常常是诗人自己和古人的遭遇相同,追思古人更体现自己的不得意,感慨身世,关照自我,抒发自己渴望建功立业或怀才不遇的感伤。

刘禹锡咏史怀古诗的类型和特点刘禹锡咏史怀古诗是唐代文学中一种独特的文学类型,它具有许多独特的特点。

本文将详细阐述这些特点。

首先,刘禹锡咏史怀古诗的主题主要是怀古,通过对历史文化进行回想和追忆来表达作者对过去的憧憬和对现状的失落感。

作者通过赞美历史上的文化遗产,抒发自己对过去和现在的感慨,展现了一种让人思维和情感上深深愉悦的感觉。

其次,刘禹锡咏史怀古诗的语言具有高雅、深沉、富有畅想的特点。

作者常常用典故、古诗词等语言,抒发自己的情感。

在表达的过程中,常常使用典故和历史人物的名称,以及余光中所说的“文件的”语言。

这种语言使各个时代的人们都能领会其所表达的寓意,让读者有一种与时代相知、与历史相融的感觉。

再次,刘禹锡咏史怀古诗的情感表达非常独特。

在表达情感方面,作者将自然风光、人物形象和历史文化等不同元素结合在一起,以富有画面感和感染力的细致描写去表达情感的更高境界。

他们表达情感的方式常常是玄妙、婉约的韵味,深层的感受力和高度的思考力使这些诗歌都历久弥新。

最后,刘禹锡咏史怀古诗的形式也非常严谨,应用的技巧独具匠心。

在刘禹锡咏史怀古诗中,多使用五言、七言句式,其押韵和节奏非常稳定,总能够体现作者高超的诗歌技巧和深刻的思考能力。

这些技巧的运用,使得刘禹锡咏史怀古诗更加具有艺术美感和韵味。

总的来说,刘禹锡咏史怀古诗是一种独特的诗歌流派,具有特殊的历史意义和文化价值。

其特点不仅在于主题的回顾和自恋,以及语言的高雅与深入,更在于情感的自由表达和形式的工艺创新。

这些特点共同构成了刘禹锡咏史怀古诗的丰富内涵,为我们留下了一份宝贵的文化遗产。

咏史怀古诗归纳一咏史怀古诗简介咏史怀古诗:一般以古代历史事件或古代人物为题材,或借古讽今,或寄寓个人怀才不遇的感伤,或表达昔盛今衰的兴替之感。

诗人以历史事件、历史人物、历史陈迹为题材,借登高望远、咏叹史实、怀念古迹来达到感慨兴衰、寄托哀思、托古讽今等目的。

这类诗由于多写古人往事,且多用典故,手法委婉,咏史与怀古都是以历史题材为咏写对象,对历史人物的功过、历史事件的成败等,发表议论、或抒发感慨,或者借古以讽今,或者发思古之幽情。

大者各有侧重,咏史诗多针对具体历史事件或历史人物,有所感慨或有所感悟而作;而怀古诗多是登临旧地有感而发之作。

怀古词古,是指一种古迹,怀古词是抒发跟特定的古迹相关的古人古事的忧思。

因此,怀古又往往跟登临主体结合在一起。

在艺术表现上,往往要写景,要写这个古迹的地理环境、景物景观。

咏史词可能是针对一个历史事件,可能是针对一个历史人物,直接写作者的思考、态度,不一定要写景,不表现现在的时空场景。

二典型咏史怀古地点典型咏史怀古地点:1、金陵:石头城、台城、六朝旧事、后唐遗事、乌衣巷、朱雀桥、西塞山历史名城南京,在漫长的岁月中曾经有过很多名称,其中最响亮的名字莫过于“金陵”了。

时至今日,金陵仍是南京最雅致的别称。

南京早在我国唐宋以前就称“六朝古都”。

所谓“六朝”是指:(1)三国吴。

孙权称王,定都建业(今南京)。

(2)东晋。

公元317年,逃亡江南的西晋皇族司马睿被拥戴在建康(今南京)当皇帝,建立东晋政权。

(3)南北朝时期的宋、齐、梁、陈四个朝代均定都建康(今南京)。

故南京史称“六朝古都”。

至于明太祖朱元璋定都应天(今南京)、太平天国定都天京(今南京)等都不算在此六朝之中。

①石头城,公元前333年,楚威王置金陵邑于此,筑城石头山。

东汉建安十七年(212),孙权改秣陵为建业,在金陵邑故址石头山上修筑石头城,内设石头仓、石头库,以存储军械、粮食等物资。

石头城南建烽火台,为军事重镇。

东晋义熙年间,以砖筑城,建"入汉楼",仍为军事重镇。

小李杜的咏史怀古诗歌艺术特点咏史诗的特点:1、咏史诗——借题发挥——对史实“攻其一点,不及其余”。

多用简洁的文字、精选的意象,融合对自然、社会、历史的感触。

2、思路:历史上的人或物——描写古今的盛衰之比——表达主旨。

咏史诗的代表人物是刘禹锡、杜牧等。

(鉴赏时要特别注意抓住历史人物或事件与诗人身世之间的相似点。

)咏史诗的主要内容:1)对人或历史表达缅怀之情,或追慕古贤、渴望像古人那样建功立业。

2)通过仰慕凭吊古人,感慨身世,表现生不逢时,怀才不遇的苦闷。

3)对昔盛今衰的感叹,咏古实为伤今,讽喻社会现实。

咏史诗常用表现手法:1、对比。

通过昔日的繁盛与今日的凄凉对比,从而突出今日的凄凉。

如李白的《越中览古》“越王勾践破吴归,战士还家尽锦衣,宫女如花满春殿,如今只有鹧鸪飞”。

前三句渲染勾践灭吴归国的繁华,后一句直转写越亡后的荒凉。

这是李白在南游吴越所写,表达了一种盛衰无常的感慨,并在咏叹中又有对当朝统治者唐玄宗荒淫生活的嘲讽。

2、融情入景。

诗人善于将感情融入景物描写中,不着痕迹。

如杜甫的《蜀相》颔联“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音”,写走进武侯祠的所见所闻,“自”即“自己”,“空”即“徒然”。

碧草映阶,也不过自为春色罢了,诗人无心欣赏;繁枝茂叶里的黄莺,也不过徒然唱着春歌罢了,诗人无心倾听。

为什么?诗人此刻想到诸葛亮一生功业付诸东流,自然涌起一种悲伤和落寞的情怀,而眼前草色、黄鹂不正是这种心情的写照吗?3、拟人。

以物作证,这个物都是具有永恒时空意义如月亮或长江等,它们已被人化成为见证历史盛衰变迁的见证人。

如刘禹锡的《石头城》“山围故国周遭在,潮打空城寂寞回。

淮水东边旧时月,夜深还过女墙来”。

这个“旧时月”正是作为石头城六朝盛衰的历史变化的见证人出现的。

4、讽刺。

诗人在怀古咏史中,往往在对帝王将相的事迹发表个人的看法,这看法中由于诗人的人民性立场,多有批判意味的,由此构成讽刺,而且这讽刺因为对象的特殊性,用了讽喻的方式,多显含蓄。

刘禹锡咏史怀古诗的艺术个性刘禹锡,是唐代中叶进步的政治家、朴素唯物主义哲学家和著名的文学家。

一、旨意含蓄“诗者,其文章之蕴耶!”又“风、雅体变而兴同,古今调殊而理冥,”上句中的“蕴”和“冥”都是说诗歌独特特点就是旨意含蓄,韵味悠长。

在刘禹锡的咏史怀古诗中,无论是借古人酒杯浇自己块垒的《咏史二首》、《经伏波神祠》,还是借古讽今的《蜀先主庙》、《西塞山怀古》都是如此。

《经伏波神祠》诗,以咏东汉伏波将军马援事而成诗:“自负霸王略,安知恩泽候?乡园辞石柱,筋力进炎州。

一以功名累,翻思马少游。

”全诗无一句直抒胸臆,而在这似议非议,似显非显的节奏中,诗人在贬谪生涯中的苦闷心情已随读者吟完最后一个音节而永远留在读者心中了。

《蜀先主庙》也是如此,在诗的末尾作者说道“得相能开国,生儿不象贤。

凄凉蜀故妓,来舞魏宫前。

”字里行间,渗透着作者对刘备事业的后继无人的感叹之情!内容的高度概括,正反对比手法的妙用,使千古历史教训深刻地烙在读者心田。

亦隐约可以感觉出作者对唐王朝日薄西山,国势危殆,执政者昏庸无能的感慨亦在“婉言寄讽”之中了。

《西塞山怀古》诗中所揭示出“兴废由人事,山川空地形”的深刻主旨也是如此含蓄。

这种含蓄的旨意使诗的气势更加显得含蓄深厚,气韵沉雄,同时也使诗的厚重感随之上升。

这就难怪在后人诗话中对这种风格的高度评价了:清人薛雪说:“刘宾客《西塞山怀古》,似议非议,有论无论,笔著纸上,神来天际,气魄法律,无不精到。

洵是此老一生杰作,自然压倒元、白。

”(《一瓢诗话》)又瞿蜕园先生的《刘禹锡诗笺证》中在对《西塞山怀古》的笺证中言道[4](P670)“此诗作为‘西塞山’怀古,则意甚深切,……出于禹锡,则胸中自然所有,出于他人,则漠然无痛痒之关亦。

”都说明此诗意蕴上确实达到了相当高的水平。

说明诗人以含蓄的风格已把旷达的历史观和忧国忧民的情怀含蓄而悠长的永远注入了读者的灵魂深处和浩渺的历史时空中。

同时也是其诗显得意悲境远,感慨无端,情感深沉厚重。

唐宋咏史怀古诗词的特征(以辛弃疾作品为例)唐宋咏史怀古诗词的特征表现为:

一、“诗”与“史”的结合,即文学性和历史性的统一。

首先,它不是对历史小事或事实进行简单的敷写或重复,而是史事的文学化,将史事以文学形式中特有的诗的手段,进行重新的理解和架构,最终成为一种不同于历史的文学样式。

其次,又有历史事实作为凭依,而不是空发议论或单纯地抒情。

如辛弃疾的《水龙吟·登建康赏心亭》,此词充分表现出英雄心灵世界的丰富和曲折性,深度开掘出词体长于表现复杂心态的潜在功能。

二、“咏史”与“言志”的统一,即借咏写历史表现对现实政治的强烈关注。

咏史是动因,言志抒怀才是最终的旨归。

而这类诗歌中所表达的“志”的内容,大多是建功立业的理想,是对国运兴衰的担忧,无论是李白的《古风》还是王维的《夷门歌》,都隐藏着诗人的心志。

辛弃疾的词中歌颂了大批古代的英雄人物:有“悠悠万世功”的大禹,有“隆中卧龙”的诸葛亮;有出师北伐感叹“树犹如此”的桓温;有“气吞万里如虎”的刘裕;有“石卧山前认虎”的飞将军李广;有“尚能饭否”的老将军廉颇等等。

作者歌颂这一大批英雄人物,是为了抒发自己的英雄襟怀和渴望为国立功的抱负。

三、“古”与“今”的结合,即在时空的跨度上具有无限自由伸展的容量。

唐宋咏史怀古诗词的创作路数,通常先由眼前所见之景物,引发思古之幽情,然后再由凭吊古人引发对当下的时代社会或者自我生存状态的思考。

如《永遇乐·京口北固亭怀占》,此词虽题为“怀

古”,但处处针对现实而发,情怀悲愤激烈,却含蓄吐出,极尽沉郁跌宕之致。

归纳咏史怀古诗的特点咏史怀古诗是我国古代文学中一种重要的文学形式,通过对历史事件、人物或古代事物的追忆和讴歌,表达了诗人对历史的思考和情感的宣泄。

本文将从内容表达、艺术手法及意蕴等方面归纳咏史怀古诗的特点。

一、内容表达1. 历史事件追溯:咏史怀古诗常常选择重要的历史事件作为题材,通过对事件的回顾和追溯,展现了历史的辉煌与沧桑。

例如《赋得古原草送别》中,王之涣通过诗句“离离原上草,一岁一枯荣”抒发了对古代王朝兴衰的感慨。

2.英雄人物颂扬:咏史怀古诗常常赞颂历史中的英雄人物,描绘他们的英勇事迹和崇高品质。

比如杜甫的《登高》一诗中,他咏史叙事,将事迹塑造成一种伟大,表达了对历史英雄的崇敬之情。

3.古代事物展示:咏史怀古诗经常将古代的事物作为意象,通过对其细腻描绘,表达对古代文明与文化的赞美。

例如白居易的《赋得古原草送别》中,他以草原为背景,抒发了对古代草原繁荣与辽阔的向往。

二、艺术手法1.叙事抒情相结合:咏史怀古诗常常将叙事与抒情结合,通过对历史事件或人物的描写,诗人表达自己的情感和思考,增强了作品的表现力。

以白居易的《长恨歌》为例,他通过描绘唐皇宫廷的荣辱起伏,抒发了自己对流年逝去的悲伤之情。

2.夸张修辞手法:咏史怀古诗常常使用夸张和修辞手法,以增强作品的感染力和艺术效果。

比如杜牧的《秋夜将晓出篱门迎凉有感二首》描绘了深秋夜晚的冷清,通过修辞手法烘托出思乡之情。

3.对比手法运用:咏史怀古诗中经常使用对比的手法,通过对古今、过去与现在的对照,突出历史的沧桑变迁。

例如白居易的《长恨歌》中,他通过对唐朝盛世与衰落的对比,表达了对兴亡的思考。

三、意蕴1.承载情感:咏史怀古诗借助历史题材,将诗人的情感寄托其中,通过对历史的回溯和对古人命运的思索,凸显诗人对人生、历史的感悟。

2.激发思考:咏史怀古诗常常通过对历史事件、英雄人物的讴歌,引发读者对历史、人性和社会的深思。

这些作品透过历史的镜头,提出了一系列令人深省的问题,并试图引发读者对当下社会和人生意义的思考。

气俊思活,议论警拔——杜牧咏史怀古诗的艺术特点

杜牧的咏史怀古诗在艺术表现上具有鲜明的特点。

他以七绝为主要形式,通过形象刻画、议论、寓言等方式,展现了深邃的历史洞察和独特的艺术风格。

以下是一些主要的特点:

1. 借史抒怀:杜牧的咏史怀古诗往往通过对历史事件或人物的描述,抒发自己的感慨和思考。

比如《过华清宫》中,他通过对杨贵妃和唐玄宗的历史故事的描述,表达了对历史的深刻反思和对人性的理解。

2. 形象刻画:杜牧善于通过生动细致的形象刻画来表现历史场景和人物性格。

比如在《题木兰庙》中,他通过对木兰替父从军的场景的描绘,展现了木兰的勇敢和忠诚。

3. 议论警拔:杜牧在咏史怀古诗中经常加入议论,而且这些议论往往深刻警拔,发人深思。

比如在《泊秦淮》中,他对历史的评论直接触及到了社会现实和时代悲感。

4. 寓言形式:杜牧的咏史怀古诗有时会采用寓言形式,通过虚构的故事来表达对历史的看法和对现实的讽刺。

比如在《江南春》中,他通过描绘一幅江南春景图,表达了对历史的感慨和对现实的忧虑。

5. 含蓄蕴藉:杜牧的咏史怀古诗往往含蓄蕴藉,意味深长。

他并不直接陈述自己的观点,而是通过形象的描绘和深沉的议论来引导读者去思考和理解。

总的来说,杜牧的咏史怀古诗具有鲜明的艺术特点,他的历史观、人生观和艺术风格都在这些诗篇中得到了充分的展现。

咏史怀古诗归纳一咏史怀古诗简介咏史怀古诗:一般以古代历史事件或古代人物为题材,或借古讽今,或寄寓个人怀才不遇的感伤,或表达昔盛今衰的兴替之感。

诗人以历史事件、历史人物、历史陈迹为题材,借登高望远、咏叹史实、怀念古迹来达到感慨兴衰、寄托哀思、托古讽今等目的。

这类诗由于多写古人往事,且多用典故,手法委婉,咏史与怀古都是以历史题材为咏写对象,对历史人物的功过、历史事件的成败等,发表议论、或抒发感慨,或者借古以讽今,或者发思古之幽情。

大者各有侧重,咏史诗多针对具体历史事件或历史人物,有所感慨或有所感悟而作;而怀古诗多是登临旧地有感而发之作。

怀古词古,是指一种古迹,怀古词是抒发跟特定的古迹相关的古人古事的忧思。

因此,怀古又往往跟登临主体结合在一起。

在艺术表现上,往往要写景,要写这个古迹的地理环境、景物景观。

咏史词可能是针对一个历史事件,可能是针对一个历史人物,直接写作者的思考、态度,不一定要写景,不表现现在的时空场景。

二典型咏史怀古地点典型咏史怀古地点:1、金陵:石头城、台城、六朝旧事、后唐遗事、乌衣巷、朱雀桥、西塞山历史名城南京,在漫长的岁月中曾经有过很多名称,其中最响亮的名字莫过于“金陵”了。

时至今日,金陵仍是南京最雅致的别称。

南京早在我国唐宋以前就称“六朝古都”。

所谓“六朝”是指:(1)三国吴。

孙权称王,定都建业(今南京)。

(2)东晋。

公元317年,逃亡江南的西晋皇族司马睿被拥戴在建康(今南京)当皇帝,建立东晋政权。

(3)南北朝时期的宋、齐、梁、陈四个朝代均定都建康(今南京)。

故南京史称“六朝古都”。

至于明太祖朱元璋定都应天(今南京)、太平天国定都天京(今南京)等都不算在此六朝之中。

①石头城,公元前333年,楚威王置金陵邑于此,筑城石头山。

东汉建安十七年(212),孙权改秣陵为建业,在金陵邑故址石头山上修筑石头城,内设石头仓、石头库,以存储军械、粮食等物资。

石头城南建烽火台,为军事重镇。

东晋义熙年间,以砖筑城,建"入汉楼",仍为军事重镇。

咏史怀古诗的特点

借古事、古人、古迹或历史事件抒发议论,托古讽今抒发情感。

(1)结构:临古地-思古人-忆其事-抒己志

(2)意象:历史人物、城池、宫殿、寺庙、陵墓等;江山、流水、野草、燕子、明月等

(3)内容:国家-国运衰微、统治者-荒淫奢侈、古地-昔盛今衰、古人-壮志难酬

(4)表现手法:对比、触情入景、寓情于景、借景抒情、情景交融、虚实结合、借古讽今、吊古伤今、用典

(5)思想感情:

A.抒发对古人的缅怀之情,表达像古代英雄一样建功立业的志向,表达爱国热情。

B.抒发不能建功立业(壮志难酬)、光阴虚度或怀才不遇的感叹、失意、郁闷

C.抒发昔盛今衰的感慨,表达对历史兴亡的思考和伤感

D.对统治者无视人民疾苦,沉湎于享乐的

鞭挞,对统治者的昏庸腐朽、荒淫误国的讽刺。

(6)语言:含蓄

(7)风格:或雄浑壮阔、或含蓄沉郁。