马氏文通序

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:2

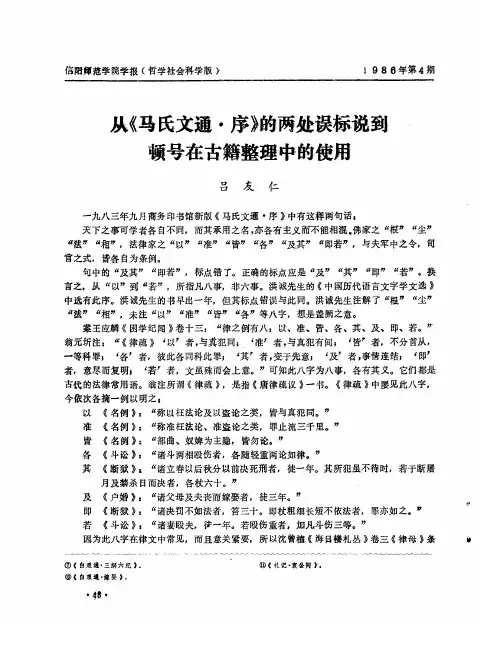

《马氏文通》研究百年综说(注:此文名为“百年综说”,就内容而言说于近20年略于前80年,前80年的《文通》研究成果请参看《马氏文通读本》、《马氏文通评述》及《马氏文通与中国语法学》。

)一《马氏文通》出版至今,已整整一个世纪了。

19世纪末叶,清政府极端腐败,当时的中国,“其见欺于外人也甚矣”(马建忠《拟设翻译书院议》)。

帝国主义的坚甲利炮,轰开了闭关锁国的中国之门,也震醒了中国人民,尤其是他们当中的一批先进知识分子。

马建忠作为当时进步的爱国知识分子之一也在探索科学救国的道路,他认为中国贫穷落后的原因,在于掌握知识的载体——汉语太难,难的原因是“隐寓”在汉语中的“规矩”(语法规则)没有被揭示出来。

这就使得国人“积四千余载之智慧材力,无不一一消磨于所以载道所以明理之文”。

这样,要想与“达道明理之西人相角逐焉,其贤愚优劣有不待言矣”(《文通·后序》)。

马建忠精通拉丁语、希腊语、英语、法语等多种西方语言,又对中国古籍和中国传统语文研究有深厚功底,长期从事中、西语之间的翻译工作从而具有较为明确的语法观念,更重要的是他把撰写语法著作视为发展民族文化、振国兴邦的良策之一。

加之马建忠还有一位同样精通西方语言、著有《拉丁文通》、并多年从事双语教学和翻译工作的哥哥马相伯可与商酌切磋。

所以,经十余年的勤求探讨,马建忠终于完成了三十余万言的《马氏文通》。

如果没有马建忠,中国语法体系的建立,恐怕会更晚一些。

语法著作一经出现,随之而来的便是对语法著作的研究与评论,这种研究与评论,姑且称之为语法学批评。

百年来的中国语法学批评,几乎是以对《文通》的评论为主线的。

把这成百上千篇(部)的评论文章和著作汇集起来,真可称得上“《文通》学”了。

《文通》既是第一部汉语语法书,也是中西方文化开始结合的产物,因此它首先受到主张学习西方先进文化的维新派代表人物梁启超的热情称颂。

即使对《文通》多所指责的书或文章也都对它的价值和开创之功给予肯定。

《马氏文通》的出版与版本溯源《马氏文通》是我国第一部有关汉语语法的学术著作,开创了中国语法学的先河。

作者马建忠(1845—1900),字眉叔,江苏丹徒人,清末著名外交官与学者。

《马氏文通》是马建忠参照拉丁语法体系,同时参照中国关于虚字的一些说法,经过长期的整理、搜集创建的一套汉语语法体系。

全书共十卷,由介绍术语始,依次论述各类实词和虚词,最后一卷论句读,汉语语法的基本内容均包括在内。

从此,汉语语法与世界接轨,该书的价值被学术界公认。

《马氏文通》作为商务印书馆早期第三种出版物(前两种为《华英初阶》《华英进阶》),原书扉页印有“光绪二十四年孟冬商务印书馆排印翻刻必究”字样。

光绪二十四年孟冬,即1898年11月,距离商务印书馆创办只有一年多,当时商务还只是一家以代客印刷、出售铅字铜模、代售印刷机械为主要业务的小印刷厂,在《马氏文通》前后出版的都是英语教科书或参考书,出版《马氏文通》这种学术专著确实显得有些突兀。

那么,书中有没有关于出版情况的记载呢?《马氏文通》有两篇序,一篇撰于光绪二十四年三月十九日(1898年4月9日),一篇撰于同年九月初九日(1898年10月23日),后一篇正是写于出书前不久,两篇序论述的都是写作意图与语文学的问题,没有涉及出版。

接着,作者有篇“上册付印题记”,提到了出书,文字不长,抄录如下:《文通》之作,其用意具详前后两序并凡例矣。

一时草创,未暇审定,本不敢出以问世。

友人见者,皆谓此书能抉前人作文之奥,开后人琢句之门,非洞悉中西文词者不辨。

人苟能玩索而有得焉,不独读中书者可以引通西文,即读西书者亦易于引通中文,而中西行文之道,不难豁然贯通矣。

怂恿就梓,得六卷,而论实字已全。

其论虚字,论句读,且俟续印。

建忠自记。

作者说的“友人”与“怂恿就梓”者是谁呢?值得考究。

像马建忠这样身份的学者,不可能找刚创办一年多的小印刷作坊出书。

虽然都在上海,但他是天主教徒,与基督徒夏瑞芳等商务创办人不一定有来往。

释译《马氏文通·后序》荀子说:人之所以不同于飞禽走兽,是因为他们能形成群体。

所说的“群”,难道仅仅是群体的形式嘛?也是说能交流、沟通他们的思想感情吧。

那么,所用来沟通今人思想感情的是话语;所用来沟通古人思想情感的是文字。

《说文解字》中说:形、声相加叫作“字”。

那么字形中的横竖、曲直、正斜、上下、内外、左右,字音中的抑扬、开塞、合散、出入、高下、清浊,这其中的变化难以理出头绪。

不只分散生活在五大洲的人们,他们的文字的是继承了梵、伽卢、仓颉,然而从左书写、从右书写、从下书写他们的文字,互不相似,所以不能相互交流沟通。

即使一脉相承,世代相传,然则字形由圆成方、从繁至简,字音从舌而齿及唇、递渐变化(遞,同“递”),交流沟通的能力也几近于穷尽了吧。

然而言语所不能精确表达的,最后精确翻译成外族文字而辞意相通。

形声文字或其他的文字,通透训诂就能通晓经书的涵义。

如果所见的不一样,只有那改变了字形、字音的文字,都是人为因素造成的。

纵观古今(亘:连接)、横贯世界(塞:充满),无论它的人种或黄色,或白色,或紫色,或黑色都是人,上天都把心(头脑)给予他所以能够思考,思考能表达于外的本领。

有时常探寻讨究使用横行文字的国家或民族语言的源流(画:“货”音),如果把希腊语、拉丁语拿来加以比较的话,会发现它,词分别词类、句子制约词,他们所凭借语音表达思想、能用文字传递信息,都有一定固有的语法规律,而用这语法规律来分析、衡量我们的经史子集等书,其主要的语法规则没有什么不同。

此用共同的语法规则来探讨、说明不同的语言现象,这也是本书所以编成的目的。

或许有的人会说:“您对于西学,思想形态上‘人性的精深微妙’和‘自然与人的关系’的学说,‘遵循自然法则与修身准则使自身善、使一生善’的学说、以及‘历史的和现在的治道、教化的因袭变革’学说,实际功用上‘富国强民本体与功用’的知识、‘军事政治上纵横皮比的权谋策略’的知识、以及关于‘度量、算数、重量、化学、水、热能、光能、电能等自然科学’的运用。

马氏家谱序言范文如下:

溯我马氏之源,自古以来,根深叶茂,枝繁叶茂。

夫参天之树,必固其本;怀山之水,必浚其源。

吾族之谱,犹国之有史,家之有典,载吾族之繁衍,述先祖之德业。

吾马氏之先祖,据传云为伯益之后裔,伯益者,舜时东夷部落首领,助禹治水有功,后世子孙繁衍昌盛。

至战国时,赵国惠文帝封其子赵奢为马服君,子孙因以为氏,此吾马氏之起源也。

自赵奢之后,吾马氏子孙遍布四方,或以武德显,或以文才名,或以德行著称。

历代以来,吾族人才辈出,各有建树。

如汉之马援、马融,皆为当世之名士,其事迹载入史册,为后人所敬仰。

吾族之谱,自始祖以来,历经多次修缮,记载吾族之世系、事迹、德行。

然时光荏苒,世事沧桑,家谱之记载或有遗漏,或有不详。

然吾辈之责任,当承先启后,续修家谱,以明世系,以扬祖德。

今逢盛世,政通人和,吾辈当以敬祖之心,修缮家谱,以志吾族之历史,以传吾族之文化。

愿吾族子孙,皆能珍视家谱,承先启后,以光大门楣,以耀祖荣宗。

谨以此序,为吾马氏家谱之开篇,愿吾族子孙,永志不忘,世代相传。

《马氏文通·后序》简注

苟卿子曰:人之所以异于禽兽者,以其能群也.夫曰群者,岂惟群其形乎哉!亦曰群其意耳.而所以群今人之意者则有话;所以群古今人之意者则惟字.传曰:形声相益之谓字.夫字形之衡从,曲直,耶正,上下,内外,左右,字声之抑扬,开塞,合散,出入,高下,清浊,其变幻莫可端倪.微特同此圆顶方趾散处于五大洲者,其字之祖梵,祖伽卢,祖仓颉,而为左行,为右行,为下行之各不相似而不能群;即同所祖,而世与世相禅,则字形之由圆而方,由繁而简,字声之由舌而齿,而唇,而递相变,群之势亦几于穷且尽矣.然而言语之不达者,极九译而辞意相通矣;形声或异者,通训诂而经义孔昭矣.盖所见为不同者,惟此巳形巳声之字,皆人为之也.而亘古今,塞宇宙,其种之或黄,或白,或紫,或黑之钧是人也,天皆赋之以此心之所以能意,此意之所以能达之理.则常探讨画革旁行诸国语言之源流,若希腊,若辣丁之文词而属比之,见其字别种而句司字,所以声其心而形其意者,皆有一定不易之律,而因以律吾经籍子史诸书,其大纲盖无不同.于是因所同以同夫所不同者,是则此编之所以成也.。

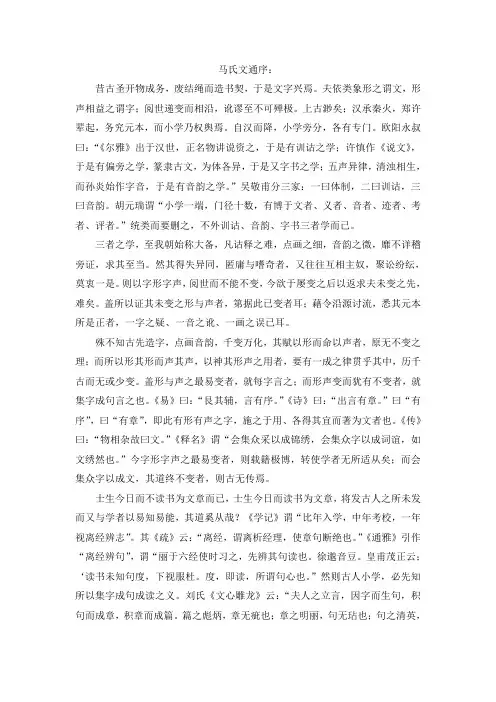

马氏文通序:昔古圣开物成务,废结绳而造书契,于是文字兴焉。

夫依类象形之谓文,形声相益之谓字;阅世递变而相沿,讹谬至不可殚极。

上古渺矣;汉承秦火,郑许辈起,务究元本,而小学乃权舆焉。

自汉而降,小学旁分,各有专门。

欧阳永叔曰:“《尔雅》出于汉世,正名物讲说资之,于是有训诂之学;许慎作《说文》,于是有偏旁之学,篆隶古文,为体各异,于是又字书之学;五声异律,清浊相生,而孙炎始作字音,于是有音韵之学。

”吴敬甫分三家:一曰体制,二曰训诂,三曰音韵。

胡元瑞谓“小学一端,门径十数,有博于文者、义者、音者、迹者、考者、评者。

”统类而要删之,不外训诂、音韵、字书三者学而已。

三者之学,至我朝始称大备,凡诂释之难,点画之细,音韵之微,靡不详稽旁证,求其至当。

然其得失异同,匿庸与嗜奇者,又往往互相主奴,聚讼纷纭,莫衷一是。

则以字形字声,阅世而不能不变,今欲于屡变之后以返求夫未变之先,难矣。

盖所以证其未变之形与声者,第据此已变者耳;藉令沿源讨流,悉其元本所是正者,一字之疑、一音之讹、一画之误已耳。

殊不知古先造字,点画音韵,千变万化,其赋以形而命以声者,原无不变之理;而所以形其形而声其声,以神其形声之用者,要有一成之律贯乎其中,历千古而无或少变。

盖形与声之最易变者,就每字言之;而形声变而犹有不变者,就集字成句言之也。

《易》曰:“艮其辅,言有序。

”《诗》曰:“出言有章。

”曰“有序”,曰“有章”,即此有形有声之字,施之于用、各得其宜而著为文者也。

《传》曰:“物相杂故曰文。

”《释名》谓“会集众采以成锦绣,会集众字以成词谊,如文绣然也。

”今字形字声之最易变者,则载籍极博,转使学者无所适从矣;而会集众字以成文,其道终不变者,则古无传焉。

士生今日而不读书为文章而已,士生今日而读书为文章,将发古人之所未发而又与学者以易知易能,其道奚从哉?《学记》谓“比年入学,中年考校,一年视离经辨志”。

其《疏》云:“离经,谓离析经理,使章句断绝也。

”《通雅》引作“离经辨句”,谓“丽于六经使时习之,先辨其句读也。

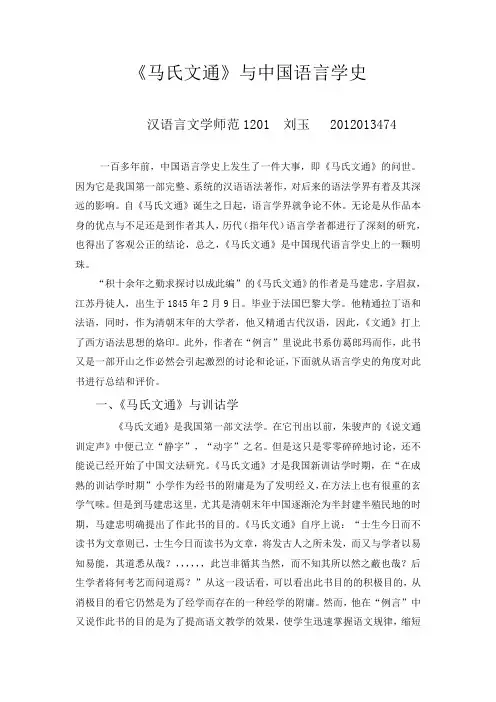

《马氏文通》与中国语言学史汉语言文学师范1201 刘玉 2012013474一百多年前,中国语言学史上发生了一件大事,即《马氏文通》的问世。

因为它是我国第一部完整、系统的汉语语法著作,对后来的语法学界有着及其深远的影响。

自《马氏文通》诞生之日起,语言学界就争论不休。

无论是从作品本身的优点与不足还是到作者其人,历代(指年代)语言学者都进行了深刻的研究,也得出了客观公正的结论,总之,《马氏文通》是中国现代语言学史上的一颗明珠。

“积十余年之勤求探讨以成此编”的《马氏文通》的作者是马建忠,字眉叔,江苏丹徒人,出生于1845年2月9日。

毕业于法国巴黎大学。

他精通拉丁语和法语,同时,作为清朝末年的大学者,他又精通古代汉语,因此,《文通》打上了西方语法思想的烙印。

此外,作者在“例言”里说此书系仿葛郎玛而作,此书又是一部开山之作必然会引起激烈的讨论和论证,下面就从语言学史的角度对此书进行总结和评价。

一、《马氏文通》与训诂学《马氏文通》是我国第一部文法学。

在它刊出以前,朱骏声的《说文通训定声》中便已立“静字”,“动字”之名。

但是这只是零零碎碎地讨论,还不能说已经开始了中国文法研究。

《马氏文通》才是我国新训诂学时期,在“在成熟的训诂学时期”小学作为经书的附庸是为了发明经义,在方法上也有很重的玄学气味。

但是到马建忠这里,尤其是清朝末年中国逐渐沦为半封建半殖民地的时期,马建忠明确提出了作此书的目的。

《马氏文通》自序上说:“士生今日而不读书为文章则已,士生今日而读书为文章,将发古人之所未发,而又与学者以易知易能,其道悉从哉?,,,,,,此岂非循其当然,而不知其所以然之蔽也哉?后生学者将何考艺而问道焉?”从这一段话看,可以看出此书目的的积极目的,从消极目的看它仍然是为了经学而存在的一种经学的附庸。

然而,他在“例言”中又说作此书的目的是为了提高语文教学的效果,使学生迅速掌握语文规律,缩短学习语文的年限,能有更多的时间去学学习其他科学,达到培养现代化人才的目的,摆脱清朝末年落后的局面。

马氏文通后序注释

马氏文通是辽宁马大师智慧经验的集大成,也是中国历史上有影响力

的古典文献。

文通由马大师于元代(1271-1368年)编撰而成,主要是

关于中医心理学技术及其使用,诸如汤药疗法、中药熏法、帖纸搭配、调气药物、体术操作等,综合上述技术,从而构造一套完整的综合运

用技术。

一、古典文献的重要性

马氏文通在中国古代医学史上具有非常重要的意义,它不仅是古代医

学理论精华的得汇,而且还形成了中医心理学技术及其使用的系统性

理论体系。

二、马大师编撰马氏文通的背景

马大师在编撰马氏文通之前,受过多位名医的青睐,兼承传统中医理论,受汉唐龙晔、卷一中医等传统医学家们思想的影响,罹患疟疾,

因而将冬至以后的冷气传入中花式的冷气治疗术,精确记录传统中医

技术和经验,利用西方科学的理超实践,从而形成了相应的整体思想。

三、《马氏文通》的主要内容

马大师在《马氏文通》中总结了心理学技术和使用技术,全书一共包

括50经,主要内容有:心理学技术,如自然界调理法、心法、七种情

绪体质类型测试等;帖纸搭配,如花花物痹物帖纸配搭,组织蒸汽冷敷;调气药物,如气月调息用药,穴位调理药,那支调理药;体术操作,如针灸,梁吐法;汤药疗法,如归茂药,一拍药等。

四、马氏文通的学术影响

此外,《马氏文通》还收录了诸多有价值的技术记载,如唐朝官方研

发的汤药,以及宋朝被定点实施的中医护理学,使得中草药丰富多彩,形成了一种现代中药学与中国古代医学理论思想的新结合。

马大师对

古代中医心理学实践的储备和思想的总结,也为中国思想家的研究奠

定了基础。

5 《马氏文通》及其语言哲学①5·1马建忠接触西学的两段时间和探求“文通”的时间1.《马氏文通》@的作者马建忠,生于1845年。

1852年,七岁,入上海天主教会所办徐汇公学,是他接触西学的开始。

他后来对少时读书,有如下回忆:“于汉文之外,乃肆意于辣丁文字,上及希腊,并英法语言。

盖辣丁乃欧洲语言之祖,不知辣丁文字,犹[学]汉文之昧于小学,而字义未能尽通。

故英法通儒日课辣丁古文字,转译为本国之文者此也。

”[如是者五年。

1857,建忠十二岁。

]“少长,又旁涉万国史事,舆图,政教,历算,度数,与夫水,光,声,电,以及昆虫,草木,金石之学,如是者五、六年。

”[1863,建忠十八岁]“进读彼所谓性理、格致之书,又一、二年。

”③[1865,建忠二十岁]“而后于彼国一切书籍,庶几贯穿融洽,怡然理顺,涣然冰释,遂与汉文无异。

”④(以上引文均见《适可斋记言》⑤四,“拟设翻译书院议”,北京:中华书局1960年校点版,页九一)这十三年的学习进程可以概括为:④1852—1857,共五年:学古汉语经籍,拉丁文,英、法语言;②1857—1863,共六年:学各国历史、地理、政治、教育、天文、物理、数学、生物、地质诸科;⑧1863—1865,共二年:读英文或法文课本,学西方哲学、科学通论(性理、格致)。

以上是马建忠接触西学的第一段时间。

2.马建忠从徐汇公学结业后(1865),入李鸿章幕府,参与洋务。

1877年,李派马到法国修习外交业务,兼任法英使馆翻译。

这一段时间可以说是马建忠的第二次接触西学。

马在法国不到两年,但是由于他在国内已经有扎实的准备,顺理成章,考上五张学科文凭。

“举曩所习者在法国考院与考其文字格致两种而幸获焉;又进与考律师之选,政治之选,出使之选,亦皆获焉”(前引书,同文,同页),即指此。

前一段时间(十三年),他学到了读西方书籍能“贯穿融洽,,的本领;后一段时间(二年),他对西方作了实地观察,“自维于各国政事,虽未能窥其底蕴,而已得其梗概,思汇为一编,名日c闻政’”(前引书,“上李伯相言出洋工课书”,页三,1877年)。

读《马氏文通》札记《马氏文通》是清人马建忠所着的中国第一部系统介绍汉语语法的专着,它的出现标志着中国语法学的诞生,它在中国语言学发展史上有着里程碑式的意义。

《马氏文通》全书共十卷,有两篇序言和一篇例言。

该书可以分四个部分,第一部分(第一卷)正名,对文中出现的语法术语进行定义,明确它们的概念;第二部分(第二卷至第六卷)实字,马氏将名字分为五卷,它们分别是名字,代字,静字,动字和状字;第三部分(第七卷至第九卷)虚字,他将虚字分为介字,连字,助字和叹字,其中介字和连字各一卷,助字和叹字合为一卷;第四部分(第十卷)句读,即我们现在所说的句子系统,它包括顿,读和句。

作者马建忠称《文通》是“古今来特创之书”,作者在学习了西方先进的科学理论知识的背景下,愈发感到本国教育制度的滞后性,他在序言里提到“汉文典籍难掌握”“孩童入学,终日伊吾,结绳而后,积四千余载之智慧财力,无不一一消磨与所以载道所以明理之文”,因而他试图归纳出汉语的语法规律,“童蒙入塾能循是而学文焉,其成就之速必不逊于西人”,作者希望通过缩短孩童学习汉语时间来学习西方先进的科学技术,他的这种救国图强的责任意识让人钦佩。

我,们将在文中具体分析《马氏文通》的语言学观,语法体系及其优缺点。

一.马氏的基本语言学观1.语言都有一套特定的语法规律,通过把握这些具体的语法规则来了解和学习这门语言。

马建忠试图建立一套能够反映当时汉语语言构成规律的语法系统,在序言中,他提到“见其字别种,而句司字,所以声其心而形其意者,皆有一定不易之律,而因以律吾经籍子史诸书,其大纲盖无不同”,他的这种朴素的语法意识对于中国以小学为主导的语文学思想来说是一种挑战。

早期对虚词的用法解释仍停留在训诂阶段,而语法体系的初步形成也标志着中国语法学从传统的训诂学中独立出来,成为一门独立的学科。

2.语言之间是有共性的,通过中西语言共性和差异的观察,建立了一套适用于汉语的语法体系。

《马氏文通》问世以来,褒贬不一,其中最为人诟病的是他对西文文法的模仿。

马氏文通名词解释

马氏文通是指清朝时期的一种文学风格,主要是指以马端绪为

代表的文学流派。

马氏文通的特点包括对古文的模仿和借鉴,注重

修辞和文辞的华丽,追求文笔的工整和精细。

马氏文通在文学创作

中注重对古代文学经典的继承和发扬,强调对古代文学作品的模仿

和借鉴,尤其是对唐宋八大家的文学风格的模仿和继承。

此外,马

氏文通也注重对文辞的雕琢和精细,追求文笔的工整和辞藻的华丽,注重修辞手法的运用,以求达到文笔的精湛和表达的精细。

从历史角度来看,马氏文通是清代文学中的一个重要文学流派,对后世文学的发展产生了一定的影响。

在当时,马氏文通代表了一

种文学的主流趋势,影响了当时的文学创作和文学批评。

马氏文通

的兴起和发展,反映了当时社会文化的特点和文学观念的变迁,对

于研究清代文学史和文学思潮具有一定的价值。

此外,从文学批评的角度来看,马氏文通也引发了一些文学理

论上的争议。

一些文学批评家对马氏文通提出了批评,认为其过于

追求华丽的文辞和修辞手法,而忽略了对于内容和思想的重视,使

文学作品显得空洞和浮华。

因此,马氏文通也在文学批评界引发了

一些争议和讨论。

总的来说,马氏文通是清代文学中的一个重要文学流派,其特点包括对古文的模仿和借鉴,注重修辞和文辞的华丽,追求文笔的工整和精细。

它在当时代表了一种文学的主流趋势,对后世文学产生了一定的影响,同时也引发了一些文学理论上的争议。

马氏文通白话文翻译序古代先人们把发现事物当作自己的事业,于是废弃结绳而创造了书契,然后文字就出现了。

根据象形之法造出来的就叫文,形和声相搭配在一起的叫做字,形和声随着时代变化相沿习用,讹传谬误的地方可以说数不尽,上古时期文字不算太多,汉朝接着秦朝大兴文字之学,出现了郑玄,许慎等文字学家。

他们进行探究的时候一定要考究最初的书籍,于是小学兴起了。

从汉代开始衰退,小学各部分工,各司其职。

欧阳永叔说:“《尔雅》产生于汉代,给名物正名,用了大量的文字去说明,于是有了训诂之学。

”许慎作说文,于是产生了偏旁之学,篆书和隶书的古文字,形体各不一样,于是产生了字书之学。

五声异律、清浊相生,孙炎开始研究字音,于是有了音韵学。

吴敬甫把文字研究分为三个部分,一是体制,二是训诂,三十音韵。

胡元瑞则说文字学的支端,有十数种观点,有多如形文的,意思的,音韵的,迹象的,考究的,评论的,都要统统删除掉,文字学不外乎训诂,音韵,字书这三种学说而已。

这三种学说在清朝已经完备。

凡是训诂解释的难处,点画的细腻,音韵的细微处,没有不详细地参考旁证书籍的,探究出最合适的答案,但是各家的得失不同。

平凡的人和充满好奇心的人,通常又相互议论,众说纷纭,莫衷一是。

于是字形字声在传世的过程中不可能不发生变化,,如今想要用多次变化过后的字形字声区推测原始的字形字声,是非常困难的事情。

所以根据已经变化的字形字声来证明那些原始的字的形声,应该追根溯源熟悉最开始的书籍。

被证明的是一个字的疑问,一个音的讹传,一笔一画的错误。

却不知道祖先在造字的时候,笔画音韵都是千变万化的,给他们字形和读音,原本就没有不变的道理,所以一个字有一个字的写法,一个字有一个字的读音。

形声都要一致,经历千百年,其变化也不能太大。

所以形和声最容易发生变化,是针对每一个字而言的。

而形声变化了,但是也有不变的部分就是针对由字组合成句子来说的。

《易经》说“艮其辅,言有序”。

《诗经》说“出言有章”。

马氏文通序:

昔古圣开物成务,废结绳而造书契,于是文字兴焉。

夫依类象形之谓文,形声相益之谓字;阅世递变而相沿,讹谬至不可殚极。

上古渺矣;汉承秦火,郑许辈起,务究元本,而小学乃权舆焉。

自汉而降,小学旁分,各有专门。

欧阳永叔曰:“《尔雅》出于汉世,正名物讲说资之,于是有训诂之学;许慎作《说文》,于是有偏旁之学,篆隶古文,为体各异,于是又字书之学;五声异律,清浊相生,而孙炎始作字音,于是有音韵之学。

”吴敬甫分三家:一曰体制,二曰训诂,三曰音韵。

胡元瑞谓“小学一端,门径十数,有博于文者、义者、音者、迹者、考者、评者。

”统类而要删之,不外训诂、音韵、字书三者学而已。

三者之学,至我朝始称大备,凡诂释之难,点画之细,音韵之微,靡不详稽旁证,求其至当。

然其得失异同,匿庸与嗜奇者,又往往互相主奴,聚讼纷纭,莫衷一是。

则以字形字声,阅世而不能不变,今欲于屡变之后以返求夫未变之先,难矣。

盖所以证其未变之形与声者,第据此已变者耳;藉令沿源讨流,悉其元本所是正者,一字之疑、一音之讹、一画之误已耳。

殊不知古先造字,点画音韵,千变万化,其赋以形而命以声者,原无不变之理;而所以形其形而声其声,以神其形声之用者,要有一成之律贯乎其中,历千古而无或少变。

盖形与声之最易变者,就每字言之;而形声变而犹有不变者,就集字成句言之也。

《易》曰:“艮其辅,言有序。

”《诗》曰:“出言有章。

”曰“有序”,曰“有章”,即此有形有声之字,施之于用、各得其宜而著为文者也。

《传》曰:“物相杂故曰文。

”《释名》谓“会集众采以成锦绣,会集众字以成词谊,如文绣然也。

”今字形字声之最易变者,则载籍极博,转使学者无所适从矣;而会集众字以成文,其道终不变者,则古无传焉。

士生今日而不读书为文章而已,士生今日而读书为文章,将发古人之所未发而又与学者以易知易能,其道奚从哉?《学记》谓“比年入学,中年考校,一年视离经辨志”。

其《疏》云:“离经,谓离析经理,使章句断绝也。

”《通雅》引作“离经辨句”,谓“丽于六经使时习之,先辨其句读也。

徐邈音豆。

皇甫茂正云;‘读书未知句度,下视服杜。

度,即读,所谓句心也。

”然则古人小学,必先知所以集字成句成读之义。

刘氏《文心雕龙》云:“夫人之立言,因字而生句,积句而成章,积章而成篇。

篇之彪炳,章无疵也;章之明丽,句无玷也;句之清英,

字不妄也。

振本而末从,知一而万毕。

”顾振本知一之故,刘氏亦未有发明。

慨夫蒙子入塾,首授以《四子书》,听其终日伊吾;及少长也,则为之师者,就书衍说。

至于逐字之部分类别,与夫字与字相配成句之义,且同一字也,有弁于句首者,有殿于句尾者,以及句读先后参差之所以然,塾师固昧然也。

而一二经师自命与攻乎古文词者,语之及此,罔不曰此在神而明之耳,未可以言传也。

噫嘻!此岂非循其当然而不求其所以然之蔽也哉!后生学者,将何考艺而问道焉!

上稽经史,旁及诸子百家,下至志书小说,凡措字遣辞,苟可以述吾心中之意以示今而传后者,博引相参,要皆有一成不变之例。

愚故罔揣固陋,取《四书》、《三传》、《史》、《汉》、韩文为历代文词升降之宗,兼及诸子、《语》、《策》,为之字栉句比,繁称博引,比例而同之,触类而长之,穷古今之简篇,字里行间,涣然冰释,皆有以得其会通,辑为一书,名曰“文通”。

部分为四:首正名,天下事之可学者各自不同,而其承用之名,亦各有主义而不能相混。

佛家之“根”“尘”“法”“相”,法律家之“以”“准”“皆”“各”“及其”“即若”,与夫军中之令,司官之式,皆各自为条例。

以及屈平之“灵修”,庄周之“因是”,鬼谷之“捭阖”,苏张之“纵横”,所立之解均不可移置他书。

若非预为诠解,标其立义之所在而为之界说,阅者必洸洋而不知其所谓,故以正名冠焉。

次论实字。

凡字有义理可解者,皆曰“实字”;即其字所有之义而类之,或主之,或宾之,或先焉,或后焉,皆随其义以定其句中之位,而措之乃各得其当。

次论“虚字”。

凡字无义理可解而惟用以助辞气之不足者曰“虚字”。

刘彦和云:“至于夫、惟、故者,发端之首唱;之、而、于、以者,乃札句之旧体;乎、哉、矣、也,亦送末之常科。

”虚字所助,盖不外此三端,而以类别之者因是已。

字类既判,而联字分强庶有定准,故以论句读终焉

虽然,学问之事,可授受者规矩方圆,其不可授受者心营意造。

然即其可授受者以深求夫不可授受者,而刘氏所论之文心,苏辙氏所论之文气,要不难一蹴贯通也。

余特怪伊古以来,皆以文学有不可授受者在,并其可授受者而不义讲焉,爰积十余年之勤求探讨以成此编;盖将探夫自有文字以来至今未宣之秘奥,启其缄縢,导后人以先路。

挂一漏万,知所不免。

所望后起有同志者,悉心领悟,随时补正,以臻美备,则愚十余年力索之功庶不泯也已。

光绪二十四年三月十九日丹徒马建忠序。