鱼类人工繁殖生物基础

- 格式:docx

- 大小:24.45 KB

- 文档页数:8

泥鳅繁殖生物学和人工繁殖技术研究1. 本文概述泥鳅(Misgurnus anguillicaudatus)作为一种具有重要经济价值和生态意义的淡水鱼类,在我国广泛分布。

由于过度捕捞和环境污染等因素,泥鳅自然资源逐渐减少,因此开展泥鳅的人工繁殖技术研究具有重要意义。

本文旨在对泥鳅的繁殖生物学特性进行深入研究,并探讨有效的人工繁殖技术,以期为泥鳅资源的保护和可持续利用提供科学依据。

本研究首先对泥鳅的繁殖生物学特性进行了系统分析,包括繁殖季节、繁殖行为、性腺发育等方面。

通过野外调查和实验室观察相结合的方法,明确了泥鳅的繁殖周期、繁殖行为模式以及繁殖所需的生态条件。

本文还研究了泥鳅的性腺发育规律,探讨了影响性腺发育的主要因素,如温度、光照、营养等。

在人工繁殖技术方面,本文着重探讨了泥鳅的人工繁殖方法和技术流程。

通过对比实验,筛选出适合泥鳅繁殖的促性腺激素及其最佳使用浓度。

同时,本文还研究了泥鳅受精卵的孵化条件,包括水温、溶解氧、pH值等,以优化孵化效果。

本文还探讨了泥鳅苗种培育的关键技术,包括饲养管理、疾病防治等,以提高苗种成活率和健康水平。

本文通过对泥鳅繁殖生物学特性的研究,揭示了其繁殖规律和生态需求,为泥鳅的人工繁殖提供了理论基础。

同时,本文提出了一套行之有效的人工繁殖技术,为泥鳅资源的保护和可持续利用提供了技术支持。

泥鳅繁殖生物学和人工繁殖技术的研究仍需进一步深入,以期为泥鳅产业的健康发展提供更加全面的科学依据。

2. 泥鳅的生物学特征泥鳅(Misgurnus anguillicaudatus)的分类,隶属于脊索动物门、辐鳍鱼纲、鲤形目、鳅科、泥鳅属。

通过这些内容的详细描述,可以全面展现泥鳅的生物学特征,为后续关于其繁殖生物学和人工繁殖技术的研究提供基础背景信息。

3. 泥鳅的繁殖生物学泥鳅的繁殖生物学主要涉及其繁殖习性和繁殖过程。

泥鳅是雌雄异体的鱼类,通过体外受精进行繁殖。

通常在1冬龄时,泥鳅就已经性成熟。

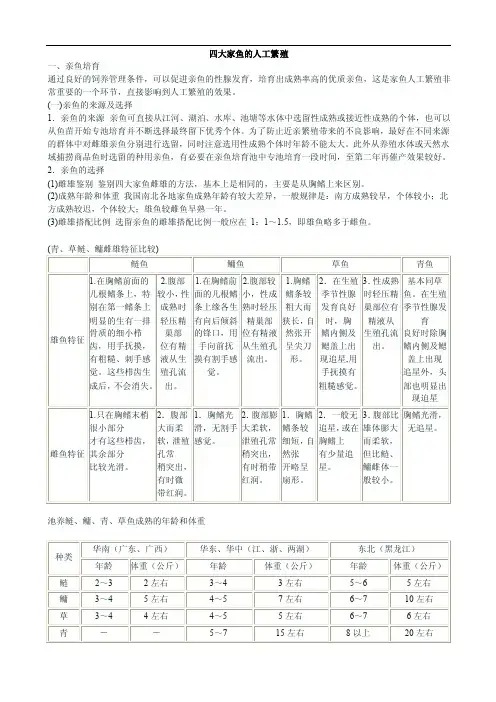

四大家鱼的人工繁殖一、亲鱼培育通过良好的饲养管理条件,可以促进亲鱼的性腺发育,培育出成熟率高的优质亲鱼,这是家鱼人工繁殖非常重要的一个环节,直接影响到人工繁殖的效果。

(一)亲鱼的来源及选择1.亲鱼的来源亲鱼可直接从江河、湖泊、水库、池塘等水体中选留性成熟或接近性成熟的个体,也可以从鱼苗开始专池培育并不断选择最终留下优秀个体。

为了防止近亲繁殖带来的不良影响,最好在不同来源的群体中对雌雄亲鱼分别进行选留,同时注意选用性成熟个体时年龄不能太大。

此外从养殖水体或天然水域捕捞商品鱼时选留的种用亲鱼,有必要在亲鱼培育池中专池培育一段时间,至第二年再催产效果较好。

2.亲鱼的选择(1)雌雄鉴别鉴别四大家鱼雌雄的方法,基本上是相同的,主要是从胸鳍上来区别。

(2)成熟年龄和体重我国南北各地家鱼成熟年龄有较大差异,一般规律是:南方成熟较早,个体较小;北方成熟较迟,个体较大;雄鱼较雌鱼早熟一年。

(3)雌雄搭配比例选留亲鱼的雌雄搭配比例一般应在1:1~1.5,即雄鱼略多于雌鱼。

池养鲢、鳙、青、草鱼成熟的年龄和体重(二)亲鱼培育池1.亲鱼培育池的条件水源条件好,排灌方便,水质清新,不能有工业污染。

阳光充足,距产卵池、孵化场不能太远。

鱼池面积一般3~4亩,水深1.5~2米,长方形为好,池底平坦,以便管理和捕捞。

草、青鱼亲鱼池的池底最好无淤泥。

2.亲鱼培育池的清整一般每年进行一次,按常规方法处理即可,主要是清除过多的淤泥,平整加固池坎,清除野杂鱼,鱼池消毒杀灭病原体等。

(三)亲鱼放养的密度亲鱼放养的密度不宜过大,以重量计算,亩放养100~125公斤。

一般主养一种亲鱼,搭配少量其它亲鱼,以充分利用池塘的食料生物,草鱼和鳊、鲂鱼类有清除杂草,使水质肥沃的作用。

任何一种亲鱼池中不宜搭养鱼种,否则会互相争夺饲料和氧气,影响亲鱼性腺发育。

(四大家鱼亲鱼的放养密度)(四)亲鱼培育的方法1.鲢、鳙亲鱼的培育鲢、鳙鱼都是食浮游生物的鱼类,如何保持水体中的浮游生物的含量是鲢、鳙亲鱼培育的关键。

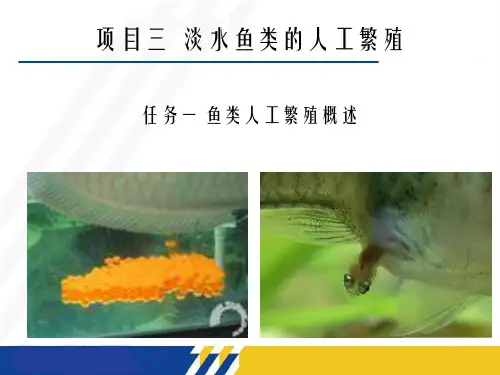

鱼类人工繁殖百科名片鱼类人工繁殖人工繁殖方法按亲鱼来源于天然水域或人工培育,可分为半人工繁殖和全人工繁殖。

前者受捕捞水域和季节的限制性大,生产不稳定。

后者从亲鱼培育至鱼苗孵出都在人工控制下进行,可有计划地大量生产鱼苗。

促使亲鱼成熟、产卵的方法,一般可分为生态法、生理法和生态生理结合法。

目录鱼类人工繁殖原理人工繁殖方法环节编辑本段鱼类人工繁殖fish,artificial propagation of根据鱼类自然繁殖习性,在人为条件下控制鱼类发育、成熟、产卵和孵化的技术措施。

编辑本段原理鱼类自然繁殖是在水温、水流、溶氧、光照、水位变化,以及性引诱和卵的附着物等外界条件制约下进行的。

当这些生态条件综合作用下刺激成熟亲鱼的感觉器官时,鱼即产生冲动,并通过神经纤维传入中枢神经,刺激下丘脑促使释放激素,使脑垂体间叶分泌促性腺激素,使卵细胞发生显著变化。

在卵母细胞成熟变化过程中,滤泡膜破裂并进行排卵和产卵;雄鱼的精液量显著增加,并出现性行为。

由于池塘内缺乏相应的鱼类繁殖生态条件,不能适度地刺激亲鱼的下丘脑释放激素,从而不能促使亲鱼的垂体分泌一定浓度的性腺激素,使亲鱼自然产卵。

因此,人工繁殖的要领就在于将催情剂(如鱼的脑下垂体抽提液、人绒毛膜促性腺激素或促黄体生成素释放激素类似物)注入鱼体,达到诱导亲鱼发情、产卵或排精的目的。

编辑本段人工繁殖方法生态法是在鱼类繁殖的适温季节里,选择成熟的亲鱼进行雌雄配对,满足其产卵的生态条件,使亲鱼自行繁殖或进行人工采卵和受精。

此法适用于鲤、鲫、非鲫和虹鳟等。

生理法是在繁殖季节对某些无法满足其成熟产卵生态条件、而性腺发育良好的亲鱼注射催情剂,促其性成熟、产卵和排精,适用于草鱼、青鱼、鲢、鳙等养殖鱼类、印度鲤科鱼类、闪光鲟和鮻等。

生理生态法是将上述两法结合运用,既注射催情剂又提供合适的生态条件。

编辑本段环节中国鲤科养殖鱼类的繁殖一般采用人工繁殖生理生态法,整个过程分亲鱼培育、催情、授精和孵化4个环节。

人工繁殖1.鱼类繁殖生物学基础一、性腺的形态结构和分期(一)雄鱼的性腺——精巢大多数鱼类有一对精巢,位于鳔的腹面两侧。

未成熟的精巢呈淡红色、细线状;成熟的精巢呈乳白色,体积增大为长扁形块状,精巢内充满精子及部分不同发育阶段的精细胞。

1.精子的发生鱼类精子的发生是在精巢中经过增殖、生长、成熟和变态几个连续的时期进行的。

首先由原始生殖细胞分化成精原细胞。

精原细胞圆形,体积较大,直径为9~15微米,具有分裂能力,使其数量增多。

精原细胞停止分裂后生长发育成为初级精母细胞,呈圆形或椭圆形,直径比精原细胞小,平均为4~5.5微米。

初级精母细胞经第一次成熟分裂成为次级精母细胞,呈圆形,较小,直径为3.5~4微米。

次级精母细胞在发生中存在的时间是短暂的,紧接着进入第二次成熟分裂成为精子细胞,该细胞小,核大,细胞质少,直径为2.5微米。

精子细胞经过复杂的变态期,发育成为精子。

精子是精巢中最小的一种细胞,多数鱼类精子由头、颈、尾三部分组成,头部直径一般为1~2.5微米。

2.精巢的分期根据精巢在发育过程中,精细胞的形态结构及精巢本身的组织特点,可将精巢分为六期。

第I期精巢细线状,半透明,肉眼不能辨别雌雄,精巢中存在分散的精原细胞。

此期精巢在鱼类一生中只有一次。

第Ⅱ期精巢细带状,半透明,肉眼可以分辨雌雄,精巢内精原细胞增多,排列成群。

第Ⅲ期精巢圆柱形,粉红色,精巢内主要存在大量初级精母细胞。

鱼类排精后一般就退回到此期。

第Ⅳ期精巢袋状,乳白色,精巢中有初级精母细胞、次级精母细胞、精子细胞。

第V期精巢块状,丰满,乳白色,其中充满大量精子及部分变态期的精子细胞。

轻压腹部,有大量乳白色精液流出。

第Ⅵ期精巢枯萎缩小,细带状,淡红色,挤不出精液,精子已排出,精巢中仅有少量初级精母细胞和精原细胞及残留的精子。

(二)雌鱼的性腺——卵巢大多数鱼类有一对卵巢,位于鳔的腹面两侧。

未成熟的卵巢呈条状,成熟的卵巢里充满卵粒,并随卵粒的长大而逐渐膨大,最后可占据体腔的大部分。

水产养殖学复习资料绪论一、水产养殖的特点和意义1、特点: 投资小,见效快,收益大,生产稳定。

池塘养鱼的阶段:鱼苗、鱼种、商品鱼的养殖、亲鱼的培育2、意义:提供大量的鲜鱼,补充海洋鱼类的不足鱼类 :1公斤需要20公斤草草食动物 : 1公斤需要40公斤草三、建国后我国鱼类养殖的发展和成就50年来,我国水产养殖业经历了三个阶段:第一阶段:恢复发展阶段1949—1957年(共8年) 水产品总产量由44.8万吨上升到311.6万吨。

水产养殖产量由7.6万吨上升到68.7万吨。

产量以捕捞为主,占78%。

第二阶段:徘徊阶段 1958—1979年(共22年)水产品总产量由281.1万吨升到430.5万吨。

水产养殖产量由63.8万吨上升到122.9万吨。

产量以捕捞为主,占71.5%。

产量增幅小,海洋捕捞鱼货质量下降。

第三阶段:高速发展阶段 1980年以来(共24年)水产品总产量由449.7万吨上升到2002年的4565.18万吨。

水产养殖产量由134.6万吨上升到2002年的 2906.89万吨。

六、加快渔业发展的主要措施(一)加快养殖的产业化、集约化、信息化、智能化发展(二) 推进养殖结构调整,增加渔民收入(三)完善配套法规,加强资源、环境保护和渔政管理工作(四)实施渔业“走出去”战略(五)全面提高水产品质量安全管理水平第一章主要养殖鱼类的生物学第一节、养殖鱼类的选择一、市场 :价格高(如鳜、大菱鲆、石斑鱼) 需求量大(如家鱼) 二、品质 : 肉味鲜美,营养价值高三、生长 :快,个体大,养殖周期短(如鳜鱼、罗非鱼)四、食物链: 短,能量利用率高(如鲢鱼、草鱼)五、食性:广,饲料容易解决(如草鱼、团头鲂)六、苗种: 容易获得,人工繁殖已解七、习性: 对环境适应性(水质、抗病)强(如家鱼;而虹鳟、牙鲆要求高)八、群体性:可高密度混养,实行工业化养殖 (如家鱼等混养,有互补作用,生态效益高) 第二节我国的主要养殖鱼类淡水方面:青鱼、草鱼、鲢、鳙、鲤鱼、鲫鱼、团头鲂、三角鲂、长春鳊、鲮鱼、罗非鱼等海水方面:目前养殖面积还较少,其中牙鲆、大菱鲆、真鲷、黑鲷、黄鳍鲷、大黄鱼、石斑鱼等均属特种水产养殖范畴第三节生物学特性一、草鱼1、生活习性:生活于水体中下层,性情活泼,游泳快。

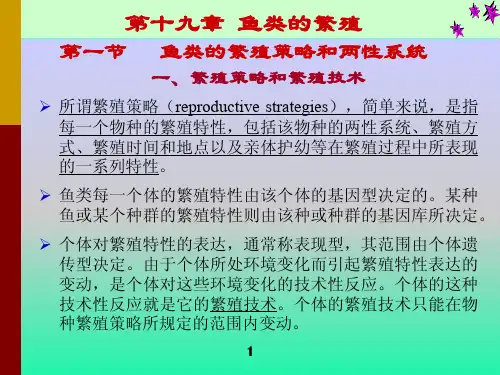

经济鱼类的人工繁殖技术f2)鱼类人工繁殖的生物学基础(下)作者:丁德明来源:《湖南农业》 2013年第8期湖南省水产科学研究所副研究员丁德明(续第7期第37页)二、神经-内分泌系统与鱼类繁殖的关系鱼类生殖活动的调节和控制主要受制于神经系统和内分泌系统。

鱼类下丘脑-脑垂体-性腺之间存在密切联系,直接影响着鱼类的繁殖。

1.脑垂体的功能脑垂体间叶中的分泌细胞产生促性腺激素(GTH),促性腺激素通过血液循环输送到性腺后,引起性腺分泌雌激素或雄激素,从而诱导性腺发育成熟和产卵。

脑垂体所分泌的促性腺激素,包含有促黄体激素(LH)和促卵泡激素(FSH)。

一般认为促黄体激素的作用主要是引起排卵,促卵泡激素能促使精子和卵子发育成熟。

2.下丘脑的神经分泌活动①下丘脑的机能。

下丘脑中含有大量的神经元核团,其中的视前核和侧结核含有神经分泌细胞,能够产生一种促性腺激素释放激素即促黄体激素释放激素(LRH)和促性腺激素释放激素的抑制激素(GRIH)。

这两种激素能促进和抑制脑垂体中的促性腺激素分泌细胞分泌促性腺激素(GTH)。

②下丘脑-脑垂体-性腺的关系。

鱼类在性腺发育、成熟、排卵和产卵过程中,中枢神经系统通过外感受器官(视觉、触觉)和侧线器官等接受来自外界(如光线、温度、异性等)的刺激并传递到下丘脑。

下丘脑神经分泌细胞受激发产生促黄体激素释放激素(LRH),LRH进入脑垂体分泌细胞后使其分泌促性腺激素(GTH)。

GTH通过血液循环进入性腺,刺激性腺分泌性激素。

在性激素的作用下,鱼类表现出第二性征及繁殖行为,促进性腺生长发育,卵母细胞成熟、排卵或精子生成。

三、环境因素对鱼类繁殖的影响鱼类是变温动物,其繁殖活动既要受体内激素诱导对性腺发育的制约,也要受外界环境包括营养、温度、光照、水流等多种因素综合作用的影响。

1.营养鱼类在性腺发育过程中,卵巢增重约占鱼体重的20%左右,因此需要从外界摄取充足的营养物质,特别是蛋白质和脂肪,以提供卵子生长所要积累的大量卵黄。

第三章鱼类人工繁殖的生物基础第一节鱼类的性腺发育规律一、生殖细胞的发育和成熟二、卵巢、精巢的形态结构和分期三、鱼类的性成熟的年龄和性周期第二节中枢神经与内分泌系统在鱼类繁殖中的作用一、中枢神经系统在鱼类繁殖中的作用二、内分泌系统在鱼类繁殖中的作用第三节环境因素对鱼类性腺发育的影响一、营养二、温度三、光照四、水流五、盐度第一节鱼类的性腺发育规律鱼类人工繁殖的成效主要取决于性腺发育状况。

性腺发育的全过程直接和间接地受内分泌腺及神经系统的控制。

鱼类的性腺由体腔背部2个隆起嵴(生殖褶)发育而成。

生殖褶由上皮细胞转化为原始性细胞时,分不出雌雄;进一步分化成卵原细胞和精原细胞后,以不同的方式发育成卵子或精子。

鱼类性腺的发育进程主要由卵子和精子的发生过程决定。

一、生殖细胞的发育和成熟(一)鱼类卵细胞的发育与成熟1、卵原细胞分裂期卵原细胞反复进行有丝分裂,细胞数目不断增加,经过若干次分裂后,卵原细胞停止分裂,开始生长,向初级卵母细胞过渡。

此阶段的卵细胞为第Ⅰ时相卵原细胞,以第Ⅰ时相卵原细胞为主的卵巢称第Ⅰ期卵巢。

2、卵母细胞生长期此期分为小生长期和大生长期。

小生长期是卵母细胞的生长期,开始时,细胞质呈微粒状,细胞核卵形,占卵母细胞的大部分,其内壁四周排列着许多小核(或称核仁),中央为粒状的染色质,有时细胞质中可见卵黄核。

卵母细胞进一步发育,卵膜外出现了一层滤泡膜,由单层上皮细胞组成,内有长形的核。

小生长期发育到单层滤泡为止,这时的卵母细胞,称为卵母细胞成熟的第Ⅱ时相,以第Ⅱ时相卵母细胞为主的卵巢称为Ⅱ期卵巢。

性未成熟的鱼,常有相当长的时期停留在Ⅱ期。

大生长期是营养物质生长的阶段。

卵母细胞由于卵黄及脂肪的积贮而体积大大增加。

卵黄沉积可分2个阶段:①卵黄开始沉积阶段。

卵膜变厚,出现放射状纹。

滤泡膜的上皮细胞分裂为2层。

卵黄粒(球)间的细胞质呈网状结构。

卵黄开始沉积阶段的卵母细胞称为成熟的第Ⅲ时相卵母细胞,以第Ⅲ时相卵母细胞为主的卵巢称为Ⅲ期卵巢。

②卵黄充塞阶段。

滤泡膜仍为2层,但在滤泡膜与卵膜之间出现一层漏斗管状细胞。

卵黄粒围绕空泡沉积并几乎充塞全部的细胞质部分,卵黄颗粒形状不一。

在此时期的一些浮性卵中,出现了形状大小不一的油球。

当卵黄充满整个卵母细胞时,营养生长结束。

这时的卵母细胞已达到了成熟的第Ⅳ时相,以第Ⅳ时相卵母细胞为主的卵巢为第Ⅳ期卵巢。

一般春季产卵的鱼类在前一年冬季即可进入本期,卵巢发育处于第Ⅳ期的时间长短因鱼的种类而异,总的来讲,比停留在Ⅲ期的时间短。

3、成熟期此期是完成了营养物质生长的卵母细胞进行核的成熟变化的时期。

本期进行2次成熟分裂:减数分裂和均等分裂。

成熟变化开始时,卵黄粒融合,细胞核出现极化现象。

小核开始溶解于核浆内。

此后,核膜溶解,染色体进行第一次成熟分裂,即减数分裂,释放出第一极体,此时的卵母细胞称为次级卵母细胞。

接着开始第二次成熟分裂,此时的次级卵母细胞变成了成熟的卵细胞并产生第二极体。

鱼类卵母细胞的第一次成熟分裂和第二次成熟分裂的初期在体内进行,由体内产出到受精以前处于分裂中期,至精子入卵后排出第二极体完成第二次成熟分裂。

卵细胞进行成熟变化的同时,滤泡上皮细胞分泌物质将滤泡膜与卵膜间的组织溶解吸收,于是成熟的卵排出滤泡外,成为卵巢内流动的成熟卵,这一过程称排卵;此时为成熟的第Ⅴ时相,此时的卵巢属第Ⅴ期。

在适合的条件下,处于游离状态的卵子从鱼体内自动产出的过程,称为产卵。

卵母细胞由Ⅳ期到Ⅴ期的成熟过程是很快的,往往在数小时或数十小时内完成。

卵子过早或过晚排出,均会影响受精率。

因此,在人工繁殖时准确把握卵的成熟时机,及时进行人工授精,是繁殖成功的关键。

大多数鱼类的成熟卵入水后几分钟或几十分钟内就失去受精能力,这可能与渗透压变化等因素有关。

鲑鳟卵能保持15~30 min的受精能力。

日本学者研究一种青鳉,其成熟卵接触水后l min受精率为56%,2 min后为29%,4 min后为6%,6 min后完全不能受精。

如将这种鱼的成熟卵放在与其渗透压相等的等渗溶液中,经l h仍保持100%的受精率,3 h后为94%,6 h后为77%。

(二)鱼类精子的发生与成熟1、繁殖期大型精母细胞(初级精原细胞)进行多次有丝分裂成大量小型精原细胞(次级精原细胞)。

精原细胞进行有丝分裂比卵原细胞旺盛,产生精原细胞数目多。

精原细胞近圆形,核圆形,直径9~12 μm,胞质内有大量的膜状结构和不活跃的高尔基复合体。

2、生长期初级精母细胞的形状和精原细胞相近,但核内染色质变为线状。

核渐变为椭圆形,中心粒长出很短的轴丝变成基粒。

高尔基复合体活性增高,四周聚集了许多液泡。

初级精母细胞开始进入成熟分裂的前期,DNA立刻加倍。

这是精子发生中DNA的最后复制。

3、成熟期初级精母细胞体积增大,进行2次成熟分裂。

第一次为减数分裂,产生两个体积较小的次级精母细胞(直径4~5 μm),染色体数目减半;第二次为有丝分裂,产生两个体积更小的精母细胞(直径3 μm)。

第一次成熟分裂前期又分为细线期、偶线期、粗线期、双线期和终变期。

4、精子形成期(变态期)这是雄性生殖细胞发育中特有的时期。

首先精母细胞的核变成椭圆形,大部分原生质逐渐向细胞核的后面(将来变成尾部)聚集。

与中心粒脱离的高尔基复合体向细胞核的前方移动,将来形成精子的顶器。

两个中心粒在细胞核后方作前后排列,分别形成前结与后结。

精子尾部的轴丝即从后结长出。

线粒体逐渐分化为间节处的螺旋丝。

当精细胞之间的细胞间桥完全消失之后,便成为成熟精子。

二、卵巢、精巢的形态结构和分期(一)卵巢的分期依据性腺体积、色泽、卵子成熟与否等标准,我国一般将鱼类卵巢发育过程分为6个时期,种类不同划分标准略有差别。

国外也有采用5期和7期来划分的。

1、Ⅰ期卵巢性腺紧贴于体腔膜上,透明细线状,肉眼不能分辨雌雄,看不到卵粒,表面无血管或甚微弱。

2、Ⅱ期卵巢为性腺正发育中的性未成熟或产后恢复阶段的鱼所具有。

卵巢多呈扁带状,有较多细血管分布于组织中,经过成熟产卵之后退化到Ⅱ期的卵巢血管更发达,肉眼尚看不清卵粒。

3、Ⅲ期卵巢卵巢体积增大,肉眼可看清卵粒,但卵粒不能从卵巢隔膜上分离出来,卵母细胞开始沉积卵黄,且直径不断扩大,卵质中尚未完全充塞卵黄,卵膜变厚,有些鱼类出现油球。

4、Ⅳ期卵巢整个卵巢很大,占腹腔的大部分,卵巢多呈淡黄或深黄色,结缔组织和血管发达。

卵巢膜有弹性。

卵粒内充满卵黄。

许多学者主张将Ⅳ期卵巢分为Ⅳ1、Ⅳ2、Ⅳ3等3个小期,这在进行人工繁殖时非常重要。

实验证明,卵母细胞处于Ⅳ1期时,人工催情不能得到成熟卵,只有在Ⅳ2、Ⅳ3期,细胞核处于偏心至极化时,才能获得比较成熟的卵粒。

5、Ⅴ期卵巢性腺完全成熟,卵巢松软,卵已排于卵巢腔中,提起亲鱼时,卵子从生殖孔自动流出,或轻压腹部即有成熟卵流出。

成熟卵的颜色因鱼的种类而异。

海水鱼类Ⅴ期卵一般是透明的。

6、Ⅵ期卵巢刚产完卵后的卵巢,可分为一次产卵和分批产卵2种类型。

前者卵巢体积大大缩小,组织松软,表面血管充血,少数未产出的卵母细胞很快退化吸收,卵巢即退化到Ⅱ期再发育。

后者卵巢退化到Ⅲ期,向Ⅳ期发育。

在卵巢分期观察中,有时会发现它介于相邻两期之间,则写上述两期的数序,在中间加短线,如Ⅲ—Ⅳ,比较接近于哪一期,就把那一期的数字写在前面,如写Ⅲ—Ⅳ期时,表明卵巢比较接近Ⅲ期。

此外,成熟系数也是衡量性腺发育的一个标志,性腺重量和鱼胴体重量相比的百分比,即为成熟系数,其计算公式为:成熟系数=×100%。

一般来讲,成熟系数越高,性腺发育越好。

(二)精巢的分期1、Ⅰ期精巢生殖腺很不发达,呈细线状,紧贴于体腔膜上,肉眼无法区别雌雄。

切片观察可见分散状分布的精原细胞。

精原细胞外包有精囊细胞(精胞)。

2、Ⅱ期精巢线状或细带状,半透明或不透明,血管不显著。

切片观察可见精原细胞增多,排列成束群,构成实心的精细管,管间为结缔组织所分隔。

3、Ⅲ期精巢圆杆状,挤压雄鱼腹部或剪开精巢均无精液流出。

实心的精细管中央出现管腔,管壁是一层至数层同型的、成熟等级一致的初级精母细胞,管壁外面为精囊细胞所包围。

4、Ⅳ期精巢乳白色,表面有血管分布。

此期晚期能挤出白色精液。

精巢切片可见初级精母细胞(体积大、染色深)、次级精母细胞(体积较小、染色更深)和精子细胞(体积最小,染色最深)。

5、Ⅴ期精巢精小囊中充满精子,提起头部或轻压腹部时,粘稠的乳白色精液从泄殖孔涌出。

6、Ⅵ期精巢体积缩小,切片观察可见精细管壁只剩精原细胞、少量初级精母细胞和结缔组织,囊腔和壶腹中有残留的精子。

精巢一般退回第Ⅲ期再向前发育。

精巢也可用成熟系数来衡量成熟度。

三、鱼类的性成熟的年龄和性周期(一)鱼类性成熟的年龄及其变动鱼类发育到初次生殖,即标志其进入性成熟期。

性成熟年龄因种而异,即使是同种鱼,也会因各种原因而有变动。

一般,雄鱼比雌鱼的性成熟年龄要早。

鱼类性成熟年龄大体上可分为3种类型:1、低龄性成熟类型性成熟年龄为l龄或1龄以下。

通常这类鱼性成熟个体体长小,它们或生活在高温水域;或从出生至性成熟生活的环境条件有很大的变动;或整个生命周期较短。

低龄性成熟有利于种的延续。

例如洄游性的香鱼为1龄性成熟;热带与亚热带性罗非鱼2~3月龄即达性成熟。

2、中等年龄性成熟类型大多数鱼类属此类型,性成熟年龄为2~3龄或4~5龄。

3、高龄性成熟类型性成熟年龄在10龄左右或更高。

这类鱼性成熟的体长较大。

多生活于较高纬度,或年生长量较低。

鲟形目鱼类大多属此类型,例如黑龙江鳇在15~20龄时才性成熟。

首次达到性成熟的指标除年龄外,体长也很重要。

生态学上将最小体长的性成熟鱼称为生物学最小型。

较早达到生物学最小型个体的体长,即性成熟提前,否则将延后。

(二)鱼类的性周期鱼类性腺发育、成熟与产出等过程,都有严格的周期性,这是鱼类在进化过程中的一种适应,其实质是每批卵母细胞从形成到发育成熟所经历的周期。

鱼类的性腺未成熟前,没有性周期,鱼类达到性成熟之后,一般每年重复1次。

热带或亚热带的鱼类一般性腺一年成熟2~3次,性周期相对较短。

按鱼类性周期的长短可分为3种类型:1、短性周期类型性周期远不足1年,多属热带和亚热带鱼类。

例如食蚊鱼2次生殖之间相隔数月。

2、一年性周期类型大多数鱼类的性周期为1年,性腺由排出性产物至下一批性产物的成熟,大体要经历1年时间。

例如草鱼、青鱼、鲢、鳙在自然条件下,性周期大多为1年。

3、二年性周期类型大部分鲟形目鱼类的性周期长达2年,甚至更长,即性腺隔年成熟一次。

性周期的长短是鱼类在繁殖上对环境的适应,当环境条件变化时,鱼类的性周期也会发生变动。

第二节中枢神经与内分泌系统在鱼类繁殖中的作用非生物环境因子对性腺发育的作用,往往通过神经—内分泌调节来实现。

这里仅讨论与鱼类繁殖有关的内分泌腺及其产物。

一、中枢神经系统在鱼类繁殖中的作用(一)中枢神经系统的作用原理通过分泌神经激素来启动相应的内分泌腺分泌各种激素完成繁殖活动。