文言文的量词

- 格式:docx

- 大小:20.03 KB

- 文档页数:5

中学文言文中“一”的六种用法作者:曾智锋来源:《高中生·高考指导》2007年第10期1“一”作数词。

“一”作数词时,有时后面跟着量词(绝大多数是物量词)。

这种情况多出现在先秦以后的古文中,先秦时期极为罕见。

如:“劝君更尽一杯酒。

”(《速元二使安西》)在先秦时期,“一”和其他数词一样,多数直接用在名词之前。

如:“赵王岂以一壁之故欺秦邪?”(《廉颇蔺相如列传》)“一”作数词时,有时放在名词后,这种词序和现代汉语不一样。

如:“尝贻余核舟一。

”(《核舟记》)“一”作数词时,有时含有“每一”的意思,如果不仔细揣摩上下文的文意。

这一含义就难以体会,有时还会对原文产生曲解。

如:“一出门,裘马过世家焉。

”(《促织》)“一出门”,不是“出一次门”,而是“每一次出门”。

“一”作数词时,有时用来表示分数。

如:“比好游者尚不能十一。

”(《游褒禅山记》)“然民之遭水旱疾疫而不幸者,不过十之一二矣。

”(《治平篇》)“杀士三分之一而城不拔者,此攻之兜也。

”(《谋攻》)注意:上述三个例句表示分数的方式是不同的。

“一”作数词时,有时含有“全、整个”的意思。

如:“通计一舟,为人五。

”(《核舟记》)“一舟”即“整个核舟”。

“一”作数词时,还可叠用,表示“逐一”,有“一点一点”“一件一件”之义。

如:“此人一一为具言所闻,皆叹惋。

”(《桃花源记》)“或叩以往事,一一详述之。

”(《狱中杂记》)2“一”作名词时,表示“整体”。

如:“以致天下之士,合从缔交,相与为一。

”(《过秦论》)课文解释“为一”是“成为一体”的意思。

“一体”即“整体”。

“先是,庭中通南北为一。

”(《项脊轩志》)这里的“一”也指“整体”。

3“一”作动词,在中学课文里有一例。

“六王毕,四海一……”(《阿房宫赋》)“一”解释为“统一”。

4“一”作形容词。

“一”作形容词时,有时有“相同、同样”的意思。

如:“古今一也,人与我同耳。

”(《察夸》)“畏惧存想,同一实也。

”(《订鬼》)“同”和“一”是同义词连用,都是“同样”之义。

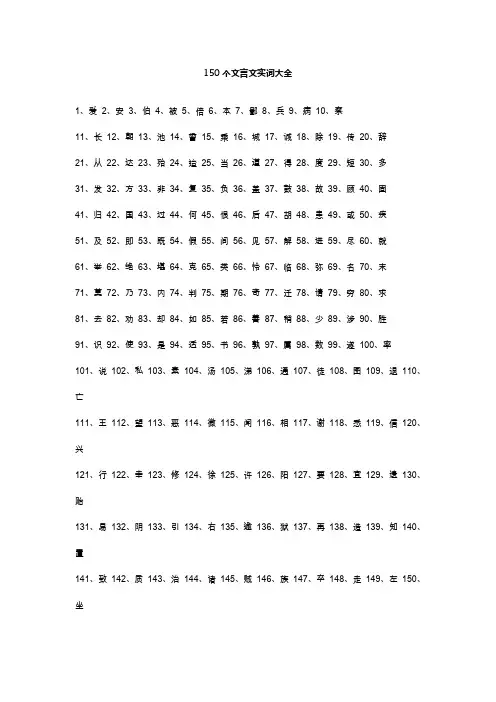

150个文言文实词大全1、爱2、安3、伯4、被5、倍6、本7、鄙8、兵9、病10、察11、长12、朝13、池14、曾15、乘16、城17、诚18、除19、传20、辞21、从22、达23、殆24、迨25、当26、道27、得28、度29、短30、多31、发32、方33、非34、复35、负36、盖37、鼓38、故39、顾40、固41、归42、国43、过44、何45、恨46、后47、胡48、患49、或50、疾51、及52、即53、既54、假55、间56、见57、解58、进59、尽60、就61、举62、绝63、堪64、克65、类66、怜67、临68、弥69、名70、末71、莫72、乃73、内74、判75、期76、奇77、迁78、请79、穷80、求81、去82、劝83、却84、如85、若86、善87、稍88、少89、涉90、胜91、识92、使93、是94、适95、书96、孰97、属98、数99、遂100、率101、说102、私103、素104、汤105、涕106、通107、徒108、图109、退110、亡111、王112、望113、恶114、微115、闻116、相117、谢118、悉119、信120、兴121、行122、幸123、修124、徐125、许126、阳127、要128、宜129、遗130、贻131、易132、阴133、引134、右135、逾136、狱137、再138、造139、知140、置141、致142、质143、治144、诸145、贼146、族147、卒148、走149、左150、坐(1)名词。

恩惠。

(古之遗爱也《左传》)(2)动词①加惠于人。

(吴广素爱人。

《陈涉世家》)(此四君者,皆明智而忠信,宽厚而爱人。

《过秦论》)②喜爱,爱护。

(父母之爱子,则为之计深远。

《触龙说赵太后》)(爱其子,择师而教之。

《师说》)③吝惜,舍不得。

(齐国虽褊小,吾何爱一牛。

《齐桓晋文之事》)(不爱珍器重宝肥饶之地。

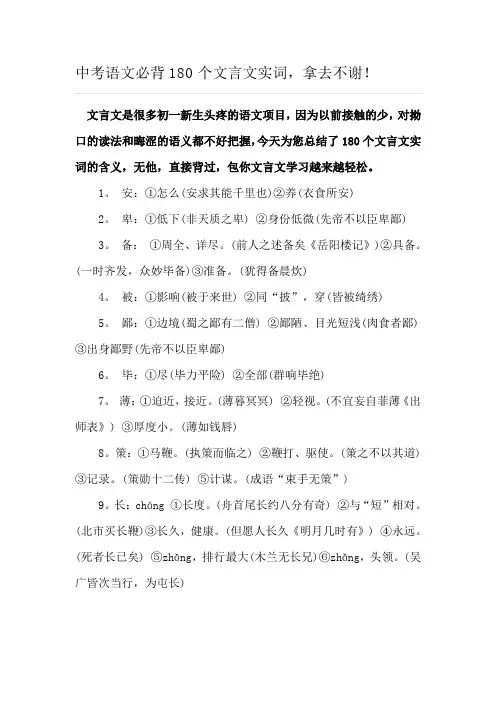

文言文是很多初一新生头疼的语文项目,因为以前接触的少,对拗口的读法和晦涩的语义都不好把握,今天为您总结了180个文言文实词的含义,无他,直接背过,包你文言文学习越来越轻松。

1。

安:①怎么(安求其能千里也)②养(衣食所安)2。

卑:①低下(非天质之卑) ②身份低微(先帝不以臣卑鄙)3。

备:①周全、详尽。

(前人之述备矣《岳阳楼记》)②具备。

(一时齐发,众妙毕备)③准备。

(犹得备晨炊)4。

被:①影响(被于来世) ②同“披”,穿(皆被绮绣)5。

鄙:①边境(蜀之鄙有二僧) ②鄙陋、目光短浅(肉食者鄙)③出身鄙野(先帝不以臣卑鄙)6。

毕:①尽(毕力平险) ②全部(群响毕绝)7。

薄:①迫近,接近。

(薄暮冥冥) ②轻视。

(不宜妄自菲薄《出师表》) ③厚度小。

(薄如钱唇)8。

策:①马鞭。

(执策而临之) ②鞭打、驱使。

(策之不以其道) ③记录。

(策勋十二传) ⑤计谋。

(成语“束手无策”)9。

长:cháng ①长度。

(舟首尾长约八分有奇) ②与“短”相对。

(北市买长鞭)③长久,健康。

(但愿人长久《明月几时有》) ④永远。

(死者长已矣) ⑤zhǎng,排行最大(木兰无长兄)⑥zhǎng,头领。

(吴广皆次当行,为屯长)10。

称:①相当、配合(称其气之小大/不能称前时之闻)②称赞(先帝称之曰能)11。

诚:①诚心(帝感其诚)②的确,实在(此诚危急存亡之秋也)③果真(今诚以吾众诈自称公子扶苏项燕/诚如是,则霸业可成,汉室可兴))12。

惩:①苦于(惩山北之塞) ②惩罚13。

驰:①骑(愿驰千里足) ②驱车(追赶)(公将驰之)14。

出:①发、起(方其出海门) ②在边疆打仗(出则方叔、召虎) ③来到(每岁京尹出浙江亭教阅水兵) ④产生(计将安出) 15。

辞:①推辞(蒙辞以军中多务) ②语言(未尝稍降辞色)16。

次:①编次。

(吴广皆次当行) ②旅行或行军在途中停留。

(又间令吴广之次所旁丛祠中)17。

箪:①用箪装着(百姓孰敢不箪食壶浆)②古代装饭的圆形竹筐(一箪食,一豆羹)18。

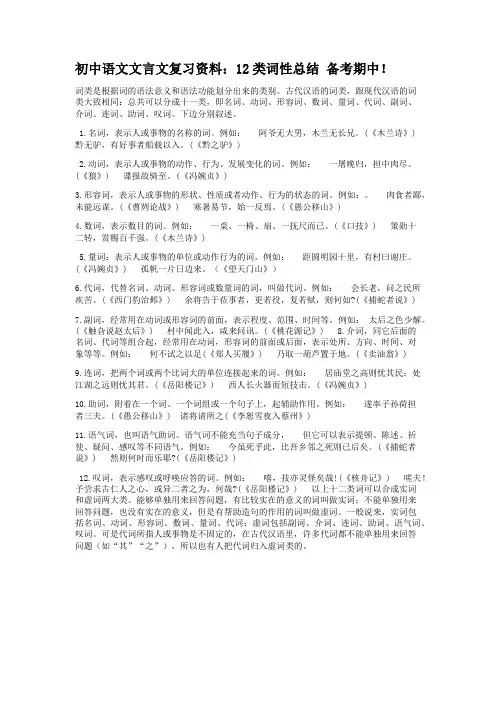

初中语文文言文复习资料:12类词性总结备考期中!词类是根据词的语法意义和语法功能划分出来的类别。

古代汉语的词类,跟现代汉语的词类大致相同:总共可以分成十一类,即名词、动词、形容词、数词、量词、代词、副词、介词、连词、助词、叹词。

下边分别叙述。

1.名词,表示人或事物的名称的词。

例如:阿爷无大男,木兰无长兄。

(《木兰诗》) 黔无驴,有好事者船载以入。

(《黔之驴》)2.动词,表示人或事物的动作、行为、发展变化的词。

例如:一屠晚归,担中肉尽。

(《狼》) 谍报敌骑至。

(《冯婉贞》)3.形容词,表示人或事物的形状、性质或者动作、行为的状态的词。

例如:。

肉食者鄙,未能远谋。

(《曹刿论战》) 寒暑易节,始一反焉。

(《愚公移山》)4.数词,表示数目的词。

例如:一桌、一椅、扇、一抚尺而已。

(《口技》) 策勋十二转,赏赐百千强。

(《木兰诗》)5.量词:表示人或事物的单位或动作行为的词。

例如:距圆明园十里,有村曰谢庄。

(《冯婉贞》) 孤帆一片日边来。

(《望天门山》)6.代词,代替名词、动词、形容词或数量词的词,叫做代词。

例如:会长老,问之民所疾苦。

(《西门豹治邺》) 余将告于莅事者,更若役,复若赋,则何如?(《捕蛇者说》)7.副词,经常用在动词或形容词的前面,表示程度、范围、时间等。

例如:太后之色少解。

(《触旮说赵太后》) 村中闻此入,咸来问讯。

(《桃花源记》) 8.介词,同它后面的名词、代词等组合起,经常用在动词,形容词的前面或后面,表示处所、方向、时间、对象等等。

例如:何不试之以足(《郑人买履》) 乃取一葫芦置于地。

(《卖油翁》)9.连词,把两个词或两个比词大的单位连接起来的词。

例如:居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。

(《岳阳楼记》) 西人长火器而短技击。

(《冯婉贞》)10.助词,附着在一个词、一个词组或一个句子上,起辅助作用。

例如:遂率子孙荷担者三夫。

(《愚公移山》) 诸将请所之(《李恕雪夜入蔡州》)11.语气词,也叫语气助词。

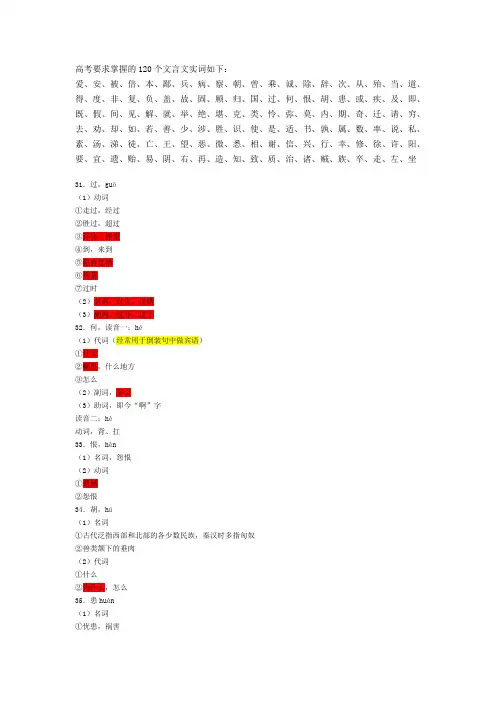

高考要求掌握的120个文言文实词如下:爱、安、被、倍、本、鄙、兵、病、察、朝、曾、乘、诚、除、辞、次、从、殆、当、道、得、度、非、复、负、盖、故、固、顾、归、国、过、何、恨、胡、患、或、疾、及、即、既、假、间、见、解、就、举、绝、堪、克、类、怜、弥、莫、内、期、奇、迁、请、穷、去、劝、却、如、若、善、少、涉、胜、识、使、是、适、书、孰、属、数、率、说、私、素、汤、涕、徒、亡、王、望、恶、微、悉、相、谢、信、兴、行、幸、修、徐、许、阳、要、宜、遗、贻、易、阴、右、再、造、知、致、质、治、诸、贼、族、卒、走、左、坐31.过,guò(1)动词①走过,经过②胜过,超过③拜访,探望④到,来到⑤犯有过错⑥责备⑦过时(2)名词,过失,过错(3)副词,过分,过于32.何,读音一:hé(1)代词(经常用于倒装句中做宾语)①什么②哪里,什么地方③怎么(2)副词,多么(3)助词,即今“啊”字读音二:hè动词,背、扛33.恨,hèn(1)名词,怨恨(2)动词①遗憾②怨恨34.胡,hú(1)名词①古代泛指西部和北部的各少数民族,秦汉时多指匈奴②兽类颔下的垂肉(2)代词①什么②为什么,怎么35.患huàn(1)名词①忧患,祸害②讳忌(2)动词①担忧,忧虑②危害36.或,huò(1)代词,有的(有的人,有的事物)(2)副词①也许,或许②有时(3)连词,如果,假如37.疾,jí(1)名词①病,指常病,轻病②痛苦,疾苦③毛病,缺点(2)动词①患疾②厌恶③痛心④痛恨⑤妒忌,通“嫉”(3)形容词①急速,快捷②强,猛烈38.及,jí(1)动词①追赶上②到,到达③涉及④比得上⑤接近(2)连词,表并列,和,与(3)介词①和,同,跟②趁着……之时39.即,jí(1)动词①靠近②登上(帝位)(2)副词①表时间的相连,相当于“立即”“就”“就要”②加强肯定作用,相当于“就是”(3)连词①表假设。

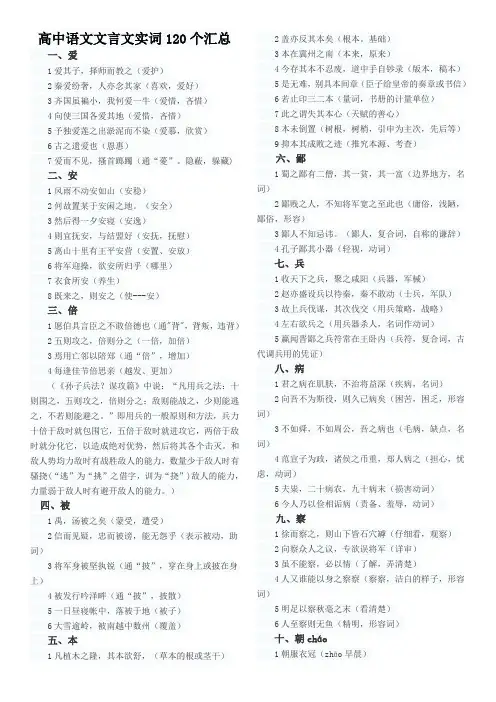

高中语文文言文实词120个汇总一、爱1爱其子,择师而教之(爱护)2秦爱纷奢,人亦念其家(喜欢,爱好)3齐国虽褊小,我何爱一牛(爱惜,吝惜)4向使三国各爱其地(爱惜,吝惜)5予独爱莲之出淤泥而不染(爱慕,欣赏)6古之遗爱也(恩惠)7爱而不见,搔首踯躅(通“薆”。

隐蔽,躲藏)二、安1风雨不动安如山(安稳)2何故置某于安闲之地。

(安全)3然后得一夕安寝(安逸)4则宜抚安,与结盟好(安抚,抚慰)5离山十里有王平安营(安置、安放)6将军迎操,欲安所归乎(哪里)7衣食所安(养生)8既来之,则安之(使---安)三、倍1愿伯具言臣之不敢倍德也(通"背",背叛,违背)2五则攻之,倍则分之(一倍,加倍)3焉用亡邻以陪郑(通“倍”,增加)4每逢佳节倍思亲(越发、更加)(《孙子兵法?谋攻篇》中说:“凡用兵之法:十则围之,五则攻之,倍则分之;敌则能战之,少则能逃之,不若则能避之。

”即用兵的一般原则和方法,兵力十倍于敌时就包围它,五倍于敌时就进攻它,两倍于敌时就分化它,以造成绝对优势,然后将其各个击灭。

和敌人势均力敌时有战胜敌人的能力,数量少于敌人时有骚挠(“逃”为“挑”之借字,训为“挠”)敌人的能力,力量弱于敌人时有避开敌人的能力。

)四、被1禹,汤被之矣(蒙受,遭受)2信而见疑,忠而被谤,能无怨乎(表示被动,助词)3将军身被坚执锐(通“披”,穿在身上或披在身上)4被发行吟泽畔(通“披”,披散)5一日昼寝帐中,落被于地(被子)6大雪逾岭,被南越中数州(覆盖)五、本1凡植木之隆,其本欲舒,(草本的根或茎干)2盖亦反其本矣(根本。

基础)3本在冀州之南(本来,原来)4今存其本不忍废,道中手自钞录(版本,稿本)5是无难,别具本间章(臣子给皇帝的奏章或书信)6若止印三二本(量词,书册的计量单位)7此之谓失其本心(天赋的善心)8本未倒置(树根,树梢,引申为主次,先后等)9抑本其成败之迹(推究本源、考查)六、鄙1蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富(边界地方,名词)2鄙贱之人,不知将军宽之至此也(庸俗,浅陋,鄙俗,形容)3鄙人不知忌讳。

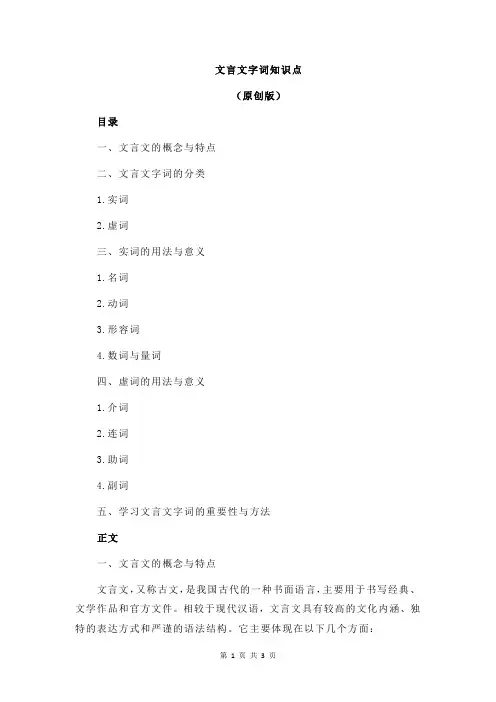

文言文字词知识点(原创版)目录一、文言文的概念与特点二、文言文字词的分类1.实词2.虚词三、实词的用法与意义1.名词2.动词3.形容词4.数词与量词四、虚词的用法与意义1.介词2.连词3.助词4.副词五、学习文言文字词的重要性与方法正文一、文言文的概念与特点文言文,又称古文,是我国古代的一种书面语言,主要用于书写经典、文学作品和官方文件。

相较于现代汉语,文言文具有较高的文化内涵、独特的表达方式和严谨的语法结构。

它主要体现在以下几个方面:1.语言简练:文言文用字精炼,寓意丰富,信息量大。

2.表达含蓄:文言文多用象征、比喻等修辞手法,表达委婉、深邃。

3.句式多样:文言文句式丰富多样,有倒装、被动、省略等,富有变化。

4.词汇丰富:文言文中有很多特殊的词汇和用法,具有较高的文化价值。

二、文言文字词的分类文言文字词主要分为实词和虚词两大类。

1.实词:实词是指具有一定实义的词语,包括名词、动词、形容词、数词与量词等。

实词在句子中充当实义成分,如主语、宾语、谓语等。

2.虚词:虚词是指没有实义的词语,主要用来表示语法关系,包括介词、连词、助词、副词等。

虚词在句子中不充当实义成分,但起着关键的结构作用。

三、实词的用法与意义1.名词:名词表示人、物、地点、时间等概念,具有实义。

如“人”、“书”、“北京”等。

2.动词:动词表示动作、行为、存在、变化等概念,具有实义。

如“走”、“吃”、“学习”等。

3.形容词:形容词表示人或物的性质、状态、特征等,具有实义。

如“美丽”、“高大”、“红色”等。

4.数词与量词:数词表示数目,量词表示度量单位,二者共同构成数量概念。

如“一”、“二”、“三”、“本书”、“两杯”等。

四、虚词的用法与意义1.介词:介词表示名词、代词等与句中其他成分之间的关系,没有实义。

如“在”、“给”、“由”等。

2.连词:连词用来连接词、词组或句子,表示关系。

如“和”、“但是”、“如果”等。

3.助词:助词用于词尾,表示句子的语气、时态、语态等。

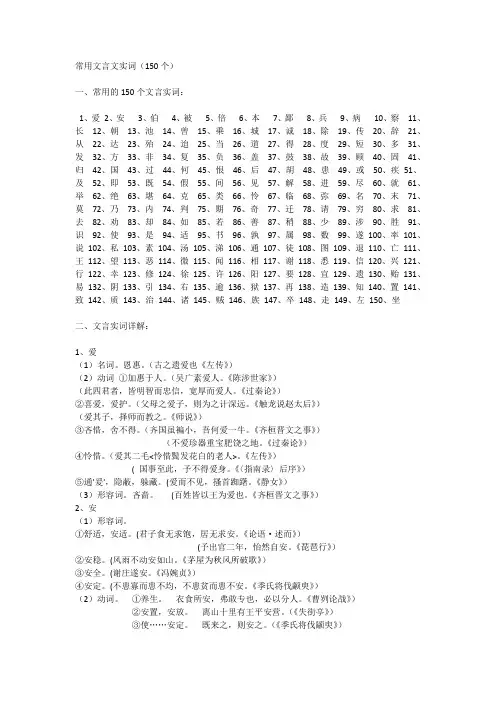

常用文言文实词(150个)一、常用的150个文言实词:1、爱2、安3、伯4、被5、倍6、本7、鄙8、兵9、病10、察11、长12、朝13、池14、曾15、乘16、城17、诚18、除19、传20、辞21、从22、达23、殆24、迨25、当26、道27、得28、度29、短30、多31、发32、方33、非34、复35、负36、盖37、鼓38、故39、顾40、固41、归42、国43、过44、何45、恨46、后47、胡48、患49、或50、疾51、及52、即53、既54、假55、间56、见57、解58、进59、尽60、就61、举62、绝63、堪64、克65、类66、怜67、临68、弥69、名70、末71、莫72、乃73、内74、判75、期76、奇77、迁78、请79、穷80、求81、去82、劝83、却84、如85、若86、善87、稍88、少89、涉90、胜91、识92、使93、是94、适95、书96、孰97、属98、数99、遂100、率101、说102、私103、素104、汤105、涕106、通107、徒108、图109、退110、亡111、王112、望113、恶114、微115、闻116、相117、谢118、悉119、信120、兴121、行122、幸123、修124、徐125、许126、阳127、要128、宜129、遗130、贻131、易132、阴133、引134、右135、逾136、狱137、再138、造139、知140、置141、致142、质143、治144、诸145、贼146、族147、卒148、走149、左150、坐二、文言实词详解:1、爱(1)名词。

恩惠。

(古之遗爱也《左传》)(2)动词①加惠于人。

(吴广素爱人。

《陈涉世家》)(此四君者,皆明智而忠信,宽厚而爱人。

《过秦论》)②喜爱,爱护。

(父母之爱子,则为之计深远。

《触龙说赵太后》)(爱其子,择师而教之。

《师说》)③吝惜,舍不得。

(齐国虽褊小,吾何爱一牛。

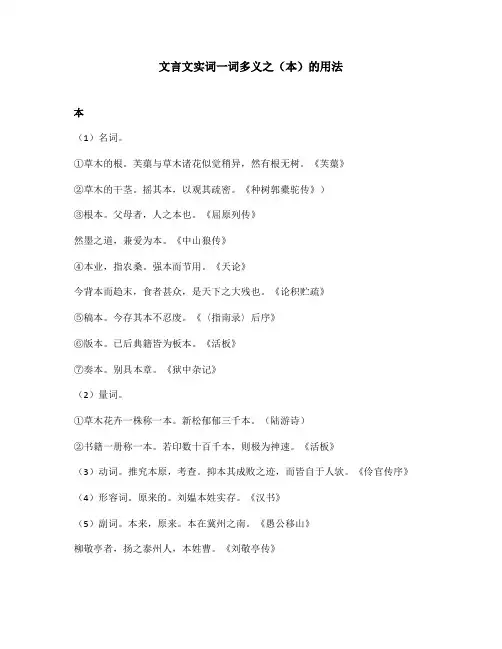

文言文实词一词多义之(本)的用法

本

(1)名词。

①草木的根。

芙蕖与草木诸花似觉稍异,然有根无树。

《芙蕖》

②草木的干茎。

摇其本,以观其疏密。

《种树郭橐驼传》)

③根本。

父母者,人之本也。

《屈原列传》

然墨之道,兼爱为本。

《中山狼传》

④本业,指农桑。

强本而节用。

《天论》

今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也。

《论积贮疏》

⑤稿本。

今存其本不忍废。

《〈指南录〉后序》

⑥版本。

已后典籍皆为板本。

《活板》

⑦奏本。

别具本章。

《狱中杂记》

(2)量词。

①草木花卉一株称一本。

新松郁郁三千本。

(陆游诗)

②书籍一册称一本。

若印数十百千本,则极为神速。

《活板》

(3)动词。

推究本原,考查。

抑本其成败之迹,而皆自于人欤。

《伶官传序》(4)形容词。

原来的。

刘媪本姓实存。

《汉书》

(5)副词。

本来,原来。

本在冀州之南。

《愚公移山》

柳敬亭者,扬之泰州人,本姓曹。

《刘敬亭传》

(6)复合词。

本心:指心的自然状态,本性(即所谓人所固有的羞恶廉耻之心)。

此其谓失其本心。

《鱼我所欲也》

(7)介词。

本着,根据。

本之《书》以求其质。

《答韦中立论师道书》。

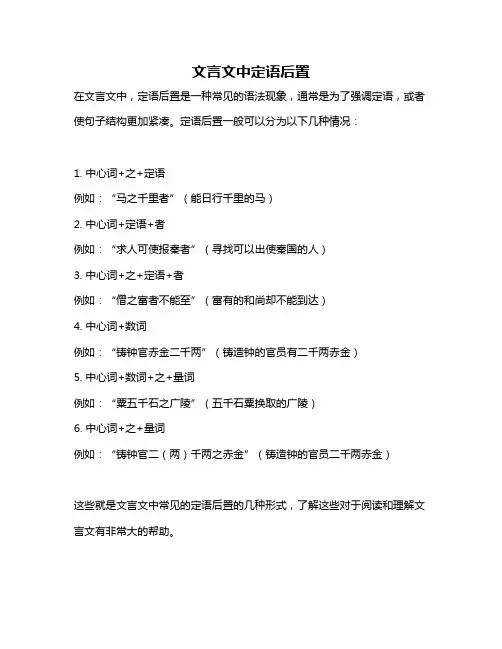

文言文中定语后置

在文言文中,定语后置是一种常见的语法现象,通常是为了强调定语,或者使句子结构更加紧凑。

定语后置一般可以分为以下几种情况:

1. 中心词+之+定语

例如:“马之千里者”(能日行千里的马)

2. 中心词+定语+者

例如:“求人可使报秦者”(寻找可以出使秦国的人)

3. 中心词+之+定语+者

例如:“僧之富者不能至”(富有的和尚却不能到达)

4. 中心词+数词

例如:“铸钟官赤金二千两”(铸造钟的官员有二千两赤金)

5. 中心词+数词+之+量词

例如:“粟五千石之广陵”(五千石粟换取的广陵)

6. 中心词+之+量词

例如:“铸钟官二(两)千两之赤金”(铸造钟的官员二千两赤金)

这些就是文言文中常见的定语后置的几种形式,了解这些对于阅读和理解文言文有非常大的帮助。

![[精品资源]文言文的意动用法·为动用法·数量词用法](https://uimg.taocdn.com/7af7d11abb68a98271fefa19.webp)

文言文的意动用法·为动用法·数量词用法文言文的意动用法·为动用法·数量词用法晚晴09三、名词形容词心理动词的意动用法(一)判断:1名词形容词心理动词带宾语,正常情况译不通。

2合乎…以…(宾语)为…(谓语)的格式。

例:1、孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。

2、吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也。

3、吾妻之美我者,私我也。

4、孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。

5、巫医乐师百工之人,不耻相师(韩愈《师说》)6、孟尝君怪其疾也,衣冠而见之。

(《战国策齐策冯谖客孟尝君》)(二)译法:1、名词作意动:把…(宾语)当作(作为放在)…(谓语)2、形容词作意动:觉得(认为)…(宾语)+如何(谓语)3、心理动词作意动:觉得(认为)…(宾语)+如何(谓语)特殊情况的意动用法1省略宾语的意动用法:例:吾羞(之),不忍为之下。

2宾语前置的意动用法:例:吾未之奇也。

(三)练习第一题:1滕公奇其言,壮其貌。

2友风而子雨。

3饥者不愿千金而美一食。

4以充国年七十余,上老之。

5吾闻柳公尝巧我,慧我。

6其家甚智其子而疑邻人之父。

7知我不羞小节而耻功名不显于天下也。

8吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿。

9邑人奇之,稍稍宾客其父。

10公子乃自骄而功之。

11天下苦秦久矣。

12是故明君贵五谷而贱金玉。

13齐威王欲将孙膑。

14成以其小,劣之。

15奉祖宗庙,子百姓。

16赵孟之所贵,赵孟能贱之。

第二题:1.吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也。

(司马迁《史记廉颇蔺相如列传》)2.孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃(韩愈《师说》)3.邑人奇之,稍稍宾客其父(《伤仲永》)4.孟尝君客我。

(《战国策齐策冯谖客孟尝君》)5.父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

(王安石《伤仲永》)6.夫人之,我可以不夫人之乎?(《谷梁传.僖公八年》)7.令我百岁后,皆鱼肉之矣。

(《史记魏其武安侯列传》)8.天下乖戾,无君君之心。

(柳宗元《封建论》)9.友风而子雨。

文言文实词虚词归纳整理在学习文言文的过程中,实词和虚词是两个重要的部分。

掌握好实词和虚词的用法,对于准确理解文言文的含义、读懂古人的思想和情感有着至关重要的作用。

接下来,我们就对文言文实词和虚词进行一个较为全面的归纳整理。

一、实词实词是指具有实际意义、能够单独充当句子成分的词。

(一)名词名词是表示人、事物、地点或抽象概念的名称的词。

比如“人”“马”“山”“水”“书”“国”等。

在文言文中,名词常常会活用为动词、形容词等。

(二)动词动词表示动作、行为、发展变化等意义。

像“走”“跑”“飞”“笑”“哭”“思”“念”等。

(三)形容词形容词用来描述或修饰名词,表明人或事物的性质、状态、特征。

常见的有“美”“丑”“高”“矮”“大”“小”“善”“恶”等。

(四)数词数词表示数目和次序。

例如“一”“二”“三”“第一”“第二”等。

(五)量词量词表示计算单位。

文言文中的量词相对较少,如“个”“只”“匹”等。

实词的词义会随着语言环境的变化而有所不同,这就需要我们结合上下文来准确理解。

二、虚词虚词一般没有实在意义,不能单独充当句子成分,在句中起辅助作用。

(一)代词代词用来代替名词、动词、形容词、数量词、副词等。

常见的有人称代词(如“吾”“汝”“其”)、指示代词(如“此”“彼”“是”)、疑问代词(如“谁”“何”“焉”)等。

(二)副词副词用来修饰动词、形容词,表示程度、范围、时间、频率等。

比如“甚”“颇”“皆”“独”“已”“未”等。

(三)介词介词通常用在名词、代词或名词性词组前面,与它们结合起来,组成介词结构,表示时间、处所、方式、原因、目的等。

常见的有“于”“以”“为”“与”等。

(四)连词连词用于连接词、短语、句子,表示它们之间的逻辑关系。

例如“而”“则”“且”“虽”“然”等。

(五)助词助词包括结构助词(如“之”“者”“所”)、语气助词(如“也”“矣”“乎”“哉”)等。

(六)叹词叹词表示感叹、呼唤、应答等语气。

像“嗟乎”“呜呼”“嘻”等。

常用文言文实词(150个)一、常用的150个文言实词:1、爱2、安3、伯4、被5、倍6、本7、鄙8、兵9、病10、察11、长12、朝13、池14、曾15、乘16、城17、诚18、除19、传20、辞21、从22、达23、殆24、迨25、当26、道27、得28、度29、短30、多31、发32、方33、非34、复35、负36、盖37、鼓38、故39、顾40、固41、归42、国43、过44、何45、恨46、后47、胡48、患49、或50、疾51、及52、即53、既54、假55、间56、见57、解58、进59、尽60、就61、举62、绝63、堪64、克65、类66、怜67、临68、弥69、名70、末71、莫72、乃73、内74、判75、期76、奇77、迁78、请79、穷80、求81、去82、劝83、却84、如85、若86、善87、稍88、少89、涉90、胜91、识92、使93、是94、适95、书96、孰97、属98、数99、遂100、率101、说102、私103、素104、汤105、涕106、通107、徒108、图109、退110、亡111、王112、望113、恶114、微115、闻116、相117、谢118、悉119、信120、兴121、行122、幸123、修124、徐125、许126、阳127、要128、宜129、遗130、贻131、易132、阴133、引134、右135、逾136、狱137、再138、造139、知140、置141、致142、质143、治144、诸145、贼146、族147、卒148、走149、左150、坐二、文言实词详解:1、爱(1)名词。

恩惠。

(古之遗爱也《左传》)(2)动词①加惠于人。

(吴广素爱人。

《陈涉世家》)(此四君者,皆明智而忠信,宽厚而爱人。

《过秦论》)②喜爱,爱护。

(父母之爱子,则为之计深远。

《触龙说赵太后》)(爱其子,择师而教之。

《师说》)③吝惜,舍不得。

(齐国虽褊小,吾何爱一牛。

文言文状语后置的类型

在文言文中,状语后置是一种常见的语法结构,主要有以下几种类型:

1. 介词结构后置(状语后置):用介词“于”、“以”组成的介宾结构作状语时,这种介宾结构经常放在动词谓语之后,表示行为动作的处所、方式、时间等。

例如:“青,取之于蓝,而青于蓝。

”(从蓝草中提取的靛青,比从蓝草中提取的靛青更青。

)

2. 动词后置:有时在一些表示时间、处所、方位的名词前面,加上“是”、“在”等词,将谓语动词放在这些名词的后面,形成一种后置状语的结构。

例如:“是吾剑之所以从坠。

”(这便是我的剑掉下去的地方。

)

3. 助词后置:通过助词“者”或“所”来强调谓语动词的受事、受益等对象,将助词放在动词之后,形成状语后置的结构。

例如:“故为之文以志。

”(因此写文章来记述这件事。

)

4. 数量词后置:在文言文中,数量词可以放在动词之后,表示行为动作的次数、数量等。

例如:“食之不能尽其材。

”(喂养它不能竭尽它的才能。

)

需要注意的是,文言文中的语法结构与现代汉语有所不同,因此在学习文言文时需要特别注意辨别和理解。

文言文的量词

1. 文言文的数量词有何特点

文言文的数量词和现代汉语相比,有三大特异之处。

第一,量词不发达。

甲骨文中虽然已有了物量词,如:鬯(chàng,一种香酒)二升。

但只限于器具与度量衡单位。

一般的表示天然单位的物量词(如:个),在汉代以后才逐渐发达。

动量词起源更晚,直到魏晋以后才逐渐增多。

所以,这之前的文言文是很少使用量词的,特别很少使用动量词。

现代汉语里的数词往往要和量词结合起来使用,而文言文最常见的办法是不通过量词而直接用数词去修饰名词或动词。

如(加点的为数词,下同): 1.乃取一葫芦置于地。

(欧阳修《卖油翁》)2.撤屏视之,一人、一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。

(林嗣环《口技》)第二,词序上有差异。

数量词修饰动词,在白话文中,一般是放在动词后面作补语;而文言文中恰恰相反。

如: 3.三顾臣于草庐之中。

(诸葛亮《出师表》)这里,数词三放在动词顾的前边。

反之,数量词修饰名词,在白话文中,一般放在名词前面作定语;而文言文中的数词或数量词修饰名词时,则不仅可以前置,还可以后置。

如:4.军书十二卷,卷卷有爷名。

(《木兰诗》)第三,表数方法上的差异。

可分为三种:整数与零数之间往往加有或又。

如:5.尔来二十有一年矣。

(诸葛亮《出师表》)(二)分数的分母和分子之间,或省掉分,或省掉之,或两者都省略掉。

如:6.藉第令勿斩,而戍死者固十六七。

(司马迁《陈涉世家》)(三)以确数代替概数的表示方法。

古文中有些数词往往只是一种夸张的概数,这些数词常常是三九十二十八三十六七十二十百千万亿等。

这些数字作概数时都是表示众多的意思。

如:7.遂率子孙荷担者

三夫,叩石垦壤。

(《愚公移山》)8.公输盘九设攻城之机变,子墨子九距之。

(《公输》) 9.同行十二年,不知木兰是女郎。

(《木兰诗》)10.将军百战死,壮士十年归。

(同上)11.俄而百千人大呼,百千儿哭,百千犬吠。

(林嗣环《口技》)12.春种一粒粟,秋收万颗子。

(李绅《悯农》)以上句子中的数字都是概数,千万不可拘泥字面作牵强附会的解释。

另外,像十八般武艺七十二般变化三百六十行等之类的说法,也都是极言之多,不可望文生义。

2. 文言文的数量词有何特点

文言文的数量词和现代汉语相比,有三大特异之处。

第一,量词不发达。

甲骨文中虽然已有了物量词,如:鬯

(chàng,一种香酒)二升。

但只限于器具与度量衡单位。

一般的表示天然单位的物量词(如:个),在汉代以后才逐渐发达。

动量词起源更晚,直到魏晋以后才逐渐增多。

所以,这之前的文言文是很少使用量词的,特别很少使用动量词。

现代汉语里的数词往往要和量词结合起来使用,而文言文最常见的办法是不通过量词而直接用数词去修饰名词或动词。

如(加点的为数词,下同):

1.乃取一葫芦置于地。

(欧阳修《卖油翁》)

2.撤屏视之,一人、一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。

(林嗣环《口技》)

第二,词序上有差异。

数量词修饰动词,在白话文中,一般是放在动词后面作补语;而文言文中恰恰相反。

如:

3.三顾臣于草庐之中。

(诸葛亮《出师表》)

这里,数词三放在动词顾的前边。

反之,数量词修饰名词,在白话文中,一般放在名词前面作定语;而文言文中的数词或数量词修饰名词时,则不仅可以前置,还可以后置。

如:

4.军书十二卷,卷卷有爷名。

(《木兰诗》)

第三,表数方法上的差异。

可分为三种:

整数与零数之间往往加有或又。

如:

5.尔来二十有一年矣。

(诸葛亮《出师表》)

(二)分数的分母和分子之间,或省掉分,或省掉之,或两者都省略掉。

如:

6.藉第令勿斩,而戍死者固十六七。

(司马迁《陈涉世家》)

(三)以确数代替概数的表示方法。

古文中有些数词往往只是一种夸张的概数,这些数词常常是三九十二十八三十六七十二十百千万亿等。

这些数字作概数时都是表示众多的意思。

如:

7.遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤。

(《愚公移山》)

8.公输盘九设攻城之机变,子墨子九距之。

(《公输》)

9.同行十二年,不知木兰是女郎。

(《木兰诗》)

10.将军百战死,壮士十年归。

(同上)

11.俄而百千人大呼,百千儿哭,百千犬吠。

(林嗣环《口技》)

12.春种一粒粟,秋收万颗子。

(李绅《悯农》)

以上句子中的数字都是概数,千万不可拘泥字面作牵强附会的解释。

另外,像十八般武艺七十二般变化三百六十行等之类的说法,也都是极言之多,不可望文生义。

3. 文言文数词与量词的用法

原发布者:蓝色鸢尾067143

数词和量词数词是表示数目的词,量词是表示事物后动作的数量单位的词,汉语的数词和量词常常一起使用,构成数量短语。

数词包括基数词和序数词。

基数词指数值,即数目多少,又包括整数、分数、小数和倍数,序数词是表示次序的数词,汉语序数的基本表示法是在基数词前加“第”,如“第一”。

量词是表示事物后动作数量单位的词,量词分名量词和动量词两类,名量词是表示事物数量单位的词,在汉语中,除了成语或某些特殊用法外,数词一般不能直接和名词连用,中间要用量词,动量词是表示动作后变化次数的单位的量词。

对于外国人而言,说汉语最常见的错误之一就是量词使用不当,在汉语中,通常是一个(类)事物(动作)对应着固定的一个(些)量词,

没有一个统一规律,如“一匹布”、“一匹马”、“一头牛”。

对于英语“o”而言,在汉语中可译成“两”、“二”后者“俩”,但这三个数词又有一些细致区别,数量词也可以说是汉语语言的一大特点,也是外国人掌握汉语的一个难点。

例1错:我们班有二个女同学。

正:我们班有两个女同学。

在普通话中,“二”和“两”所表示的意义相同,但用法有些不同,如果用在量词前,而且只有一个个位数时,大都用“两”,如果有十位以上的位数则不用“两”,如“我们班有二十二个女同学。

”例2错:我买了台计算机,花了四千零零九块钱。

正:我买了台计算机,花了四千零九块钱。

在汉语中,数词的位数有“亿”、“千万”、“百万”、“十万”、“万”、“千

4. 文言文数量词的使用规律

2.一词多义

为:①制,做。

“为宫室、器皿”,“盖简桃核修狭者为之”。

②是。

“中轩敞者为舱”,“中峨冠而多髯者为东坡”。

③有。

“通计一舟,为人五”。

木:①木头,木材。

“能以径寸之木”。

②树。

“以至鸟兽、木石”。

曰:①叫做。

“明有奇巧人曰王叔远”。

②是。

“文曰‘初平山人’”。

奇:①奇异。

“明有奇巧人”。

②jī,零数,余数。

“舟首尾长约八分有奇”

有:①动词,表存在。

“明有奇巧人”,“炉上有壶”。

②yòu,用于整数与零数之间。

“八分有奇”,“为字共三十有四”。

端:①开头一边。

“东坡右手执卷端”。

②直,正。

“其人视端容寂”。

3.特殊句式

省略句式“各隐卷底衣褶中”,“隐”后省略“于”。

“则题名其上”,“名”后省略“于”。

定语后置“其两膝相比者”,定语“相比”在中心词“两膝”之

后,“者”,标志定语后置。

此外,文中有一个带双宾语的句子:“尝贻余核舟一。

”双宾语是“余、核舟一”。