大气圈、水圈和土壤圈的基本特征

- 格式:docx

- 大小:82.74 KB

- 文档页数:3

预防医学概论智慧树知到课后章节答案2023年下山东中医药大学山东中医药大学绪论单元测试1.预防医学的对象()A:健康者 B:患者 C:个体 D:个体和确定的群体 E:健康人群答案:个体和确定的群体2.健康即无病就是健康,把有无疾病是健康的判断标准,健康可以理解为“无病、无残、无伤”A:对 B:错答案:错3.适量运动,运动贵在坚持,重在适度。

项目可因人而异,每天中度运动2小时。

A:错 B:对答案:错4.世界卫生组织提出了健康生活方式“四大基石”指()A:戒烟限酒 B:适量运动 C:合理膳食 D:适应社会 E:心理平衡答案:戒烟限酒;适量运动;合理膳食;心理平衡5.中医三级预防理念包括()A:病后防复 B:既病防变 C:防患未然 D:正气存内 E:未病先防答案:病后防复;既病防变;未病先防6.疾病自然史包括()A:健康期、亚健康期、亚临床期和结局 B:健康期、亚健康期、病理期、临床期和结局 C:准健康期、病理发生期、临床期和结局 D:健康期、准健康期、亚健康期、临床期和结局 E:健康期、病理发生期、临床前期、临床期和结局答案:健康期、病理发生期、临床前期、临床期和结局7.以下各项中不适合采取第一级预防的是()A:心血管疾病 B:糖尿病 C:职业病 D:病因不明,难以觉察预料的疾病 E:脑卒中答案:病因不明,难以觉察预料的疾病8.病因明确的疾病,如职业因素所致疾病、医源性疾病,采取第一级预防较易见效。

A:对 B:错答案:对9.一名合格的医师,不仅要通晓临床各科疾病及其诊断与治疗的理论与技值,而且要掌握预防医学的理论与技能,做预防、保健、诊断、治疗和康复五位一体的医生。

A:错 B:对答案:对10.心脑血管疾病重点在第一级预防,还应兼顾第二和第三级预防()A:错 B:对答案:对第一章测试1.对原生环境描述不正确的是()A:是天然形成并基本上未受人为活动影响的环境 B:其中良好的微小气候等对健康都起促进作用 C:原生环境也存在某些致病因素 D:原生环境一般不存在影响健康的危险因素 E:存在有许多对健康有利的因素答案:原生环境一般不存在影响健康的危险因素2.构成环境的因素有()A: 化学因素 B:社会-心理因素 C:物理因素 D:精神因素 E:生物因素答案: 化学因素;社会-心理因素;物理因素;生物因素3.生物圈,指有正常生命存在的地球部分,包括海平面以下约12km到海平面以上约10km的范围,主要由大气圈、水圈、土壤圈和岩石圈组成A:对 B:错答案:对4.环境污染物对人类健康的非特异性损害不包括()A:劳动能力降低 B:常见病的发病率增加 C:公害病 D:多发病的发病率增加 E:人体抵抗力下降答案:公害病5.上世纪50年代中期,日本某海湾被企业排放的废水污染,其污染物经食物链进入人体,引起一些居民出现以感觉障碍、共济运动失调、中心型视野缩小、听力障碍、语言障碍等为主要症状和体征的疾病,该病可能是()A:水俣病 B:痛痛病 C:地方性甲状腺肿 D:克山病 E:大骨关节病答案:水俣病6.环境污染对健康影响的特点有()A:污染物种类多,呈联合作用B:影响范围大,接触人群广C:污染物浓度低,作用时间长 D:污染容易,治理困难 E:污染物复杂,作用多样性答案:污染物种类多,呈联合作用;影响范围大,接触人群广;污染物浓度低,作用时间长;污染容易,治理困难;污染物复杂,作用多样性7.由于地球地壳表面化学元素分布不均匀,使某些地区的水和(或)土壤中某些元素过多或过少或比例失常,通过食物和饮水使人体内某些元素过多或过少而引起的某些特异性疾病称为()A:营养缺乏或营养中毒 B:慢性非传染性疾病 C:生物地球化学性疾病 D:传染病 E:公害病答案:生物地球化学性疾病8.消除碘缺乏病最根本、安全、经济、简便的预防措施是()A:减少抑制碘吸收食物的摄入 B:多吃海产品 C:选用碘含量适宜的水源 D:食物加碘 E:食盐加碘答案:食盐加碘9.大气中直径大于2.5μm、等于或小于10μm的颗粒物,称为()A:PM10 B:PM15 C:PM2.5 D:PM25 E:PM2答案:PM1010.挥发属于环境污染物化学净化的方式A:错 B:对答案:错第二章测试1.人体所需要的营养素有(_)A:膳食纤维 B:蛋白质、脂类 C:矿物质、维生素 D:水 E:碳水化合物答案:膳食纤维;蛋白质、脂类;矿物质、维生素;水;碳水化合物2.人体能量的消耗主要有基础代谢、体力活动、食物特殊动力作用、生长发育等A:对 B:错答案:对3.凡蛋白质氨基酸模式与人体蛋白质氨基酸模式接近的食物,其必需氨基酸在体内的利用率就高,反之则低。

高中地理知识点总结必修一高中地理知识点总结必修一第1篇1自然地理环境由岩石圈、大气圈、水圈、生物圈、土壤圈、人类圈组成的有机整体。

自然地理环境五要素:气候、地貌(地形)、水文、土壤、生物(植被)。

2整体性:地理环境各要素相互联系、相互制约和相互渗透,形成一个有机的整体。

表现:①地理环境各要素不是孤立发展的,每一个要素都是作为整体的一部分,与其他要素相互联系和相互作用;②某一要素的变化,会导致其他要素甚至整体的改变(包括对其他地区的影响)。

3土壤:具有肥力,能够生长植物的陆地疏松表层。

肥力是土壤的本质属性。

成土母质:土壤形成的物质基础和矿物养分的最初来源。

对土壤的物理性状和化学组成均有重要影响(继承关系)。

气候:直接影响土壤的水热状况和物理、化学过程的性质和强度。

如:中等水热条件下,土壤有机质积累最多。

(温带半湿润环境下的黑土是世界上最肥沃的土壤);通过影响岩石的风化过程、地貌形态以及生物的活动,间接影响土壤的形成和发育。

如:湿热条件下风化壳最厚,土壤层厚度大。

干旱或者寒冷条件下,风化壳薄,土壤层也薄。

生物:土壤有机物质的来源,土壤形成过程中最活跃的因素,土壤肥力的高低主要取决于有机质含量的多少。

没有生物的参与(生物循环),就不会有土壤的形成。

(成土母质→低等植物生长→原始土壤→高等植物生长→成熟土壤)。

一般而言,森林土壤有机质含量要低于草地土壤。

地形:通过对物质、能量的再分配间接作用于土壤。

如土壤的垂直地带分布。

陡峭的山坡:地表物质迁移速度快,难发育深厚的土壤。

平坦的地方:地表物质的侵蚀速度慢,稳定的气候生物条件发育深厚的土壤。

阳坡:温度条件好,但蒸发旺,水分较差,阴坡反之。

人类活动:积极影响—改造自然土壤为各种耕作土壤;消极影响—土壤退化(水土流失、盐渍化、荒漠化和土壤污染等等)3环境的整体性要求开发利用自然资源时,要有综合的考虑和对策。

地理环境的差异性1自然带:自然属性相一致的条带状区域。

地域分异有一定的有序性和普遍性。

第一章1.地球环境主要由那些圈层构成?各个圈层之间有什么关系?各有哪些性质?答:地球环境主要由大气圈(atmosphere)、水圈(hydrosphere)、土壤圈(pedosphere)、岩石圈(lithosphere)和生物圈(biosphere)构成。

联系:大气圈、水圈、土壤圈和生物圈共同组成了地球环境系统,每个圈层都离不开太阳所提供的能量,这几个圈层密切联系,相互作用,不停的进行着物质、能量交换,维持着动态的自然平衡,使地球及其生物得以生存、繁衍和发展。

性质:①大气圈:是地球生物生存的重要物质条件,不仅是生命所需的要素,而且也参与地球表面的物质循环过程。

其中空气垂直分布不均匀,大气的温度和密度等在垂直方向上呈不均匀分布,有大气温度层结和密度层结。

②水圈:是参与生命形成过程及其物质、能量转化的重要因素,是组成地球外壳最基本的自然圈层之一,处于连续的运动状态中。

③土壤圈:一般处于大气圈、岩石圈、水圈及生物圈的过渡地带,是联系有机界和无机界的中心环节。

④生物圈:主要由生命物质、生物生成性物质和生物惰性物质三部分组成,是地球上最大的生态系统,其中有多种类型的生态系统。

⑤岩石圈:厚度不均一,其板块的运动与岩石的形成与演化有密切联系。

2.环境介质、相的概念。

连续和非连续的介质,对于污染物的运动变化有哪些影响?答:环境介质:某一具体的环境单元世界,可看作由物质、能量和信息三部分组成,其中有形的物质部分。

相:系统中物理性质及化学性质均匀的部分。

连续的介质使污染物的运动变化有一定方向性,污染物运动加快;非连续介质使污染物运动变化没有方向性,可吸附污染物使其运动发生改变,减缓污染物运动。

3.区分大气和空气的概念,各自对应哪个英文单词?答:大气(atmosphere):是多种物质的混合物,是各种固体或液体均匀地分散在空气中形成的一个庞大的分散体系,自然状况下,由干洁空气、水汽、悬浮颗粒物或杂质组成。

空气(air):除水汽、液体和固体杂质外的整个混合气体为干洁空气,主要成分有N2和O2,以及少数的惰性气体等。

地球科学的六大圈层-概述说明以及解释1.引言1.1 概述地球是我们生活的家园,它由许多不同的圈层组成。

地球科学的研究对象就是这些圈层,它们相互作用,形成了我们所熟悉的地球环境。

本文将着重介绍地球科学的六大圈层,包括大气圈、水圈、岩石圈、生物圈、土壤圈和地球内部的核心。

通过深入了解这些圈层的特点和相互作用,我们可以更好地认识地球,保护地球资源,以及预测和应对自然灾害。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以按照以下思路来进行撰写:文章结构部分主要是对整篇文章的布局和组织进行介绍,可以包括以下内容:1. 引言部分的作用和内容概述2. 正文部分的组成和各个圈层的介绍3. 结论部分的总结和展望在文章结构部分,可以简要介绍每个部分的内容和意义,让读者对整篇文章有一个清晰的了解。

可以根据需要进行适当扩展,介绍每个部分的主要内容和要点,让读者对整篇文章的内容有一个整体的把握。

1.3 目的本文的目的是深入探讨地球科学中的六大圈层,包括大气圈、水圈、岩石圈等,以了解它们在地球形成和演化过程中的重要作用。

通过对这些圈层的分析和研究,我们可以更好地理解地球系统的运行机制,探索地球变化和环境演变的规律,为未来地球科学研究提供更深入的基础和方向。

同时,通过了解不同圈层之间的相互作用和影响,可以更好地认识到地球上的自然现象和人类活动对地球系统的影响,为地球环境保护和可持续发展提供科学依据和战略意义。

因此,本文旨在强调地球圈层在地球科学领域中的关键地位和价值,促进对地球系统的全面理解和保护。

2.正文2.1 地球的大气圈地球的大气圈是地球最外层的一个圈层,它由各种气体组成,包括氮气、氧气、二氧化碳等。

这些气体形成了地球的大气层,对地球上的生物和气候起着至关重要的作用。

地球的大气圈主要分为几个层次,包括对流层、平流层、同温层和对流层等。

每个层次都有不同的特点和作用。

例如,对流层是最接近地表的一层,其中的空气通过对流运动形成了我们所熟知的天气现象;平流层以上的层次则影响着大气的循环和气候变化。

普通地质学(C)总复习汇总绪论一、名词解释地球系统:地球由固体地圈(地核、地幔、岩石圈)、流体地圈(大气圈、水圈)和土壤圈、生物圈(含人类圈)组成一个开放的复杂的巨系统,称为地球系统。

地球表层:指的是和人最直接有关系的那部分地球环境(即岩石圈、水圈、大气圈、生物圈相互交替、渗透的部分)。

二、论述题1)地球科学研究的重要意义?⑴地球是人类在宇宙中赖以生存和发展的唯一家园⑵人口、资源、环境是人类21世纪面临的三大基本问题(资源严重短缺固体矿产,能源,水资源,环境污染严重大气污染水污染)生物多样性是人类生存的基础⑶人们从改造地球表层正反两方面的收益与教训中逐渐认识到,人类社会的发展最终要受到地球表层的遏制。

人类无限制的发展,只能带来灾难,人类只有与地球表层环境相协调,才能持续发展。

人类要向生物学习,顺应地球表层自然演变规律,与地球表层协同进化。

⑷21世纪的建设者和领导者为了实现可持续发展,需要以地球系统科学的新地球观从整体上来认识地球并关注当前资源、环境热点问题。

因此,我们必须将地球系统作为一个整体进行研究,为政府实现人类人口、资源、环境与经济社会的协调发展的宏观决策中(发展规划与法规建设)提供科学理论基础。

2)地球科学的特点?全球性:20世纪60年代板块构造学说的出现,首先在固体地球研究中建立了全球观概念;全球监测与国际合作;调查研究的时间尺度的极大差异性;调查研究的空间尺度的极大差异性;现实主义类比研究方法。

第1章宇宙中的行星地球一、名词解释太阳系:是以太阳为中心,受太阳引力支配、并围绕它作旋转运动的天体组成的天体系统,主要包括太阳和围绕太阳旋转运动的八大行星、66颗卫星、一些小行星、彗星和星际物质等。

彗星:彗星也是围绕太阳旋转的天体。

不过它们质量很小,是一种云雾状小天体,围绕太阳旋转的轨道是十分扁长的椭圆。

距离太阳近的时候,从彗核蒸发出大量物质抛洒在远离太阳的方向,形成光带,称为彗尾。

小行星带:在火星和木星之间还有数量众多的、用肉眼看不见的小天体,也和八大行星一样绕太阳运行,科学家称之为小行星带。

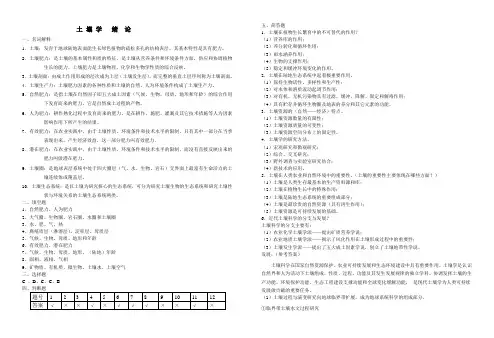

土壤学绪论一、名词解释1.土壤:发育于地球陆地表面能生长绿色植物的疏松多孔的结构表层。

其基本特性是具有肥力。

2.土壤肥力:是土壤的基本属性和质的特征,是土壤从营养条件和环境条件方面,供应和协调植物生长的能力。

土壤肥力是土壤物理、化学和生物学性质的综合反映。

3.土壤剖面:由成土作用形成的层次成为土层(土壤发生层),而完整的垂直土层序列称为土壤剖面。

4.土壤生产力:土壤肥力因素的各种性质和土壤的自然、人为环境条件构成了土壤生产力。

5.自然肥力:是指土壤在自然因子即五大成土因素(气候、生物、母质、地形和年龄)的综合作用下发育而来的肥力,它是自然成土过程的产物。

6.人为肥力:耕作熟化过程中发育而来的肥力,是在耕作、施肥、灌溉及其它技术措施等人为因素影响作用下所产生的结果。

7.有效肥力:在农业实践中,由于土壤性质、环境条件和技术水平的限制,只有其中一部分在当季表现出来,产生经济效益,这一部分肥力叫有效肥力。

8.潜在肥力:在农业实践中,由于土壤性质、环境条件和技术水平的限制,而没有直接反映出来的肥力叫做潜在肥力。

9.土壤圈:是地球表层系统中处于四大圈层(气、水、生物、岩石)交界面上最富有生命活力的土壤连续体或覆盖层。

10.土壤生态系统:是以土壤为研究核心的生态系统,可分为研究土壤生物的生态系统和研究土壤性状与环境关系的土壤生态系统两类。

二、填空题1、自然肥力、人为肥力2、大气圈、生物圈、岩石圈、水圈和土壤圈3、水、肥、气、热4、腐殖质层(淋溶层)、淀积层、母质层5、气候、生物、母质、地形和年龄6、有效肥力、潜在肥力7、气候、生物、母质、地形、(陆地)年龄8、固相、液相、气相9、矿物质、有机质、微生物、土壤水、土壤空气三、选择题C 、D、C、C、B五、简答题1.土壤在植物生长繁育中的不可替代的作用?(1)营养库的作用;(2)养分转化和循环作用;(3)雨水涵养作用;(4)生物的支撑作用;(5)稳定和缓冲环境变化的作用。

第一章测试1.中国古代物质观即“五行学说”,认为金、木、水、火、土构成了宇宙中万事万物,土具有土爰稼穑的特征。

A:对B:错答案:A2.五色土是指中部为黄色土、北方为黑色土、东方为青色土、南方为红色土、西方为白色土。

A:错B:对答案:B3.人们认知土壤需从具体的土壤剖面、单个土体和聚合土体的剖析入手。

A:错B:对答案:B4.中国古代文献《周礼》中已有“万物出生焉则曰土,以人所耕而树艺焉则曰壤”。

即土是指自然土壤,壤是指农业土壤。

A:对B:错答案:A5.土壤是地球表层能够生长植物的疏松层。

A:对B:错答案:B6.土壤的主要组成物质包括土壤空气、土壤水、土壤矿物和土壤有机质。

A:对B:错答案:B7.土壤圈处于人类智能圈、大气圈、水圈、生物圈和岩石圈的界面与相互作用交叉带,是联系有机界与无机界的中心环节,也是联系环境各要素的纽带。

A:错B:对答案:B8.俄国科学家道库恰耶夫对土壤科学的主要贡献有:A:建立了土壤诊断学说B:建立了土壤地理学综合研究法C:创建了成土因素学说D:发现了五色土答案:BC9.俄国科学家道库恰耶夫创建的土壤学范式是:A:土壤性状B:成土过程C:土壤分类D:成土因素答案:ABD10.以德国学者李比希为代表的农业化学土壤学派提出了:A:土体构型B:土矿质元素归还学说C:最小限制定律D:土壤酸碱性答案:BC第二章测试1.按照发生类型可将土壤矿物划分为原生矿物、次生矿物、可溶性矿物三大类。

A:对B:错答案:A2.土壤矿物在水解过程中分解顺序可划分脱盐基、脱硅、富铝化。

A:错B:对答案:B3.土壤颗粒物由细到粗依次是黏粒、粉粒、砂粒。

A:对B:错答案:A4.矿物是指由地质作用所形成的天然单质或化合物,它们一般具有固定的理化性质和结晶特征。

A:错B:对答案:B5.土壤中矿物类型多样且繁杂,在中国土壤次生矿物分布无规律性。

A:对B:错答案:B6.土壤质地不仅是土壤分类的重要诊断指标,还是影响土壤水、肥、气、热状况、物质迁移转化及土壤退化过程研究的重要影响因素。

大气圈、水圈和土壤圈的基本特征

地球上的生命主要存在于大气、水和土壤三个圈层之中。

人类活动造成的环境污染和生态破坏,目前主要发生在大气圈、水圈和土壤圈之中。

因此,有必要对这三个圈层加以介绍,这对理解环境污染和生态破坏发生和发展的规律以及寻找解决这些问题的方法具有重要意义。

1.大气圈大气是指在地球引力作用下聚集在地球外部的气体包层。

在环境科学中大气层称为大气圈,也称大气环境。

(1)大气的组成大气是多种气体的混合物,另外还含有少量的悬浮固体微粒和液体微粒。

大气中除去水汽、液体和固体杂质外的混合气体称为干洁空气。

干洁空气的组成成分最主要的是氮、氧、氩三种气体,它们占了大气总量的99.97%(参见表2-1)。

在干洁空气中,二氧化碳和臭氧的含量很不稳定,随空间和时间的变化较大。

表2-1近地表干燥空气的主要组分组分体积比(ppm)组分体积比(ppm)氮(N2)780,900甲烷(CH4)1.2氧(O2)209,500氪(Kr)1.1氩(Ar)9,340氢(H2)0.5二氧化碳(CO2)330氙(Xe)0.08氖(Ne)18臭氧(O3)0.01~0.04氦(He)5.2__(注:1ppm=百万分之一)

大气中的水汽主要来自地球上的水面和其他潮湿物体表面的蒸发,以及植物的蒸腾作用。

大气中水汽的含量变化很大,其所占的体积比的变化范围在

0~4%之间,并随高度的增加而减少。

除了上述成分外,空气还含有一些不定成分,包括悬浮于大气中的固体杂质和气体污染物。

(2)大气圈的分层大气总质量的90%集中在地表以上15公里以内,99.9%在50公里高度以内。

在公里高度以上,大气极其稀薄,逐渐向星际空间过渡,而无明显的上界。

大气的组分和物理性质(密度、温度、压力、电离度等)都随高度变化,据此可把大气分成若干层次。

按大气温度垂直变化的特点可分为对流层、平流层、中间层和热层。

其中对流层和我们的关系最密切。

靠近地面的底层大气,其温度随高度的增加而下降,到一定高度,大气温度停止下降并略有回升,这一层大气称为对流层。

其厚度在赤道地区约为16~18千米,中纬度地区约10~12千米,两极地区约7~8千米。

在对流层顶,大气温度约为-50°C.在这一层内,大气受地表状况影响大,对流运动显著。

大气中的水汽大部集中于此层,云和降水等天气现象就是发生在这里。

通常所发生的大气污染也主要是发生在对流层内。

在离地表10~50千米范围内,由于太阳紫外辐射的光化学作用,氧气分子和氧原子在氮气等的参与下生成由三个氧原子组成的臭氧分子,形成一个臭氧层。

臭氧层的高度大致与平流层相当,在离地表20~30千米处,臭氧浓度。

臭氧层吸收了危害生命的太阳紫外辐射的大部分,使之不能到达地面。

(3)影响大气污染的气象因素一个典型的大城市每天向大气中排放几千吨空气污染物,如果没有大气的自然净化作用,空气会很快因污染而对人类及动植物造成致命伤害。

大气的自然净化过程包括:降水的洗涤作用;悬浮颗粒的重力沉降作用;污染物跟其他物质间的化学反应等等。

但在降低污染物的危害方面,最重要的还是大气本身的分散和稀释作用。

而大气的这种对污染物的稀释和分散作用的强弱又主要取决于风和大气稳定度两个气象因素。

风是指水平的气流。

风对一个地区的大气污染或大气环境质量的影响是显而易见的,它包括风向和风速两个方面。

风向决定污染物扩散的方向,风速决定污染物扩散和稀释的快慢和程度。

大气稳定度反映的是大气在垂直方向上的运动状况。

当一团空气在大气中上升时,它受到周围大气的压力逐渐减小,它的体积随之发生膨胀。

根据热力学原理,气体膨胀会降低它的温度。

对于干燥空气来说,如果没有外界热量输入的话,它每上升100米温度就会下降约1°C,而不论其所处的高度是多少。

由于空气的热传导作用很弱,当空气团上升时实际发生的膨胀过程近似于绝热膨胀。

但是,大气温度随高度的变化率常常不是大于就是小于1°C/100m.当大气的有效垂直降温率大于1°C/100m时,大气是不稳定的;反之,大气是稳定的。

特别是当出现逆温天气──气温随高度的增加反而上升时,大气异常稳定。

稳定的大气状况,特别是逆温天气,对污染物的扩散不利,此时大气的对流运动很弱,稀释作用很小。