第二章对比分析和偏误分析

- 格式:ppt

- 大小:4.07 MB

- 文档页数:51

略论对比分析和错误分析比分析法是研究者利用文献和实践中的观点、论点和例子,通过比较来分析两个或多个事物之间的异同,从而得出观点及结论的研究方式。

在社会科学研究和社会问题研究中,运用对比分析法,可以让我们更全面、深刻、清晰地了解和体验研究对象的特征和地位。

对比分析的优点1.帮助更深入地理解问题:过将两个或多个事物进行对比分析,可以让我们更全面地了解被研究对象,从而更深入地理解问题。

2.帮助更好地分析比较研究目标:比分析法帮助我们更好地分析研究目标,例如,我们可以将两个不同文化国家之间的文化差异进行对比分析,从而更好地理解文化差异。

3.易于理解:比分析的结果往往更容易理解,而且在一定程度上,它的事实可以很容易地从观察中发现。

第二部分误分析在社会科学研究中,错误分析法用于解释和预测不同社会群体对某个问题的看法和做法。

错误分析主要是实证研究中一种有效的量化分析方法,其原理是建立一个模型,以检验收集到的数据是否符合模型的假设。

如果模型的假设不能解释数据,那么就有可能出现错误。

错误分析的优点1.可以评估不同社会群体的反应:误分析可以帮助我们识别和评估不同社会群体对某一种研究问题的看法和行为。

2.可以实现量化分析:误分析可以实现量化分析,更容易被理解和接受,从而更容易形成结论和推论。

3.可以检测模型错误:误分析可以找出模型的错误,从而改进模型,更好地模拟真实情况。

第三部分比分析与错误分析的比较1.目的不同:比分析法旨在深入地理解被研究对象,从而得出结论和观点,而错误分析主要用于实证研究,以识别和评估不同社会群体对某一种研究问题的看法和行为。

2.优势不同:比分析强调深入理解问题,且它的事实可以很容易地从观察中发现,而错误分析则强调量化分析,可以实现量化分析,更容易形成结论和推论,并检测模型错误,以改进模型。

综上所述,对比分析和错误分析都是在社会科学研究中的重要方法,它们各有其优势,但也不是对立的,我们可以结合两者的优势,更好地探索社会现象,更全面地进行研究,从而更好地预测和解释社会现象。

第二语言习得研究概述§1 第二语言习得研究概述§2 对比分析与偏误分析§ 3 中介语研究§4第二语言习得顺序研究§ 5 克拉申的语言监控模式§6 第二语言学习者语言系统变异研究§7 第二语言习得研究的社会文化模式§8 语言输入与互动研究§9 普遍语法与第二语言习得§10多元发展模式§11第二语言习得的认知模式第一章:第二语言习得研究概述母语VS目的语母语通常指学习者所属种族、社团使用的语言,也称“本族语”。

一般母语通常是儿童出生后最先接触、习得的语言,母语也被称作“第一语言”。

目的语:指学习者正在学习的语言,可指其母语或第一语言,也可指他的第二语言。

第一语言VS第二语言一语指儿童幼年最先接触和习得的语言。

二语指相对于学习者习得的一语之外的任何一种其他语言。

二语的概念只强调语言习得的先后顺序。

习得acquisition VS学习learning(1)就语言获得的方式而言:习得指非正式的语言获得informallearning,类似于儿童母语的获得方式。

学习指正式的语言规则学习formallearning,即通过课堂教学的方式来获得第二语言。

(2)就语言获得的心理过程而言:习得指在自然状态下“下意识”的语言获subconscious learning。

学习指有意识的conscious语言知识的获得。

就语言获得的知识类型而言:通过习得方式获得的知识是隐性语言知识implicit knowledge,通过学习方式获得的知识是显性语言知识explicit knowledge。

★习得与学习的关系无接口观点non-interface position:认为通过习得和学习所获得的知识分别属于不同的且互相独立的类型,即隐性知识和显性知识。

有接口观点:认为显性知识通过操练可转化为隐性知识。

第二语言教学的目标:促使学习者把显性知识转化为隐性知识。

第二语言习得研究第一章第二语言习得研究概述第一节第二语言习得研究的基本概念1.母语:通常是指学习者所属种族、社团使用的语言,因而也称作“本族语”。

一般情况下,母语通常是儿童出生以后最先接触、习得的语言。

因此,母语通常也被称作“第一语言”。

2.目的语:也称“目标语”,一般是指学习者正在学习的语言。

它强调的是学习者正在学习的任何一种语言,与学习者的语言习得环境无关。

3.第一语言:指儿童幼年最先接触与习得的语言。

4.第二语言:相对于学习者习得的第一语言之外的任何一种其他语言而言的。

强调的是语言习得的先后顺序,与语言习得的环境无关。

5.习得:指“非正式”的语言获得。

“习得”通常是指在自然状态下“下意识”的语言获得。

内隐学习是通过无意识或下意识的方式来获得语言知识。

通过“习得”方式获得的是“隐性语言知识”。

6.学习:指“正式”的语言规则学习,即通过课堂教学的方式来获得第二语言。

一般是指“有意识”的语言知识的获得。

外显学习是在有意识的状态下通过规则学习来获得语言知识。

通过“学习”方式获得的是“显性语言知识”。

7.第二语言习得:指学习者在目的语国家学习目的语。

学习者所学的目的语在目的语国家是公认的交际工具,当然也是学习者用来交际的工具。

8.外语习得:学习者所学的语言在本国不是作为整个社团的交际工具,而且学习者所学的语言主要是在课堂学习的。

9.第二语言环境:指学习者所学的语言在语言习得发生的环境中作为交际语言。

10.自然的第二语言习得:指以交际的方式获得第二语言,而且语言习得通常是在自然的社会环境下发生的。

11.有指导的第二语言习得:以教学指导的方式获得第二语言,语言习得通常是在课堂教学环境中发生的。

12.语言能力:是由交际双方内在语法规则的心理表征构成的。

语言能力是一种反映交际双方语言知识的心理语法。

母语使用者对句子的合语法性的直觉判断依据的就是这种隐性语言知识。

语言能力是关于语言的知识。

13.语言表达:交际双方在语言的理解与生成过程中对其内在语法的运用。

《第二语言习得研究》名词解释要点概括第二语言习得研究名词解释要点概括第一章第二语言习得研究概述第一节第二语言习得研究的基本概念1.母语:通常是指学习者所属种族、社团使用的语言,因而也称作“本族语”。

一般情况下,母语通常是儿童出生以后最先接触、习得的语言。

因此,母语通常也被称作“第一语言”。

2.目的语:也称“目标语”,一般是指学习者正在学习的语言。

它强调的是学习者正在学习的任何一种语言,与学习者的语言习得环境无关。

3.第一语言:指儿童幼年最先接触和习得的语言。

4.第二语言:相对于学习者习得的第一语言之外的任何一种其他语言而言的。

强调的是语言习得的先后顺序,与语言习得的环境无关。

5.习得:指“非正式”的语言获得。

“习得”通常是指在自然状态下“下意识”的语言获得。

内隐学习是通过无意识或下意识的方式来获得语言知识。

通过“习得”方式获得的是“隐性语言知识”。

6.学习:指“正式”的语言规则学习,即通过课堂教学的方式来获得第二语言。

一般是指“有意识”的语言知识的获得。

外显学习是在有意识的状态下通过规则学习来获得语言知识。

通过“学习”方式获得的是“显性语言知识”。

7.第二语言习得:指学习者在目的语国家学习目的语。

学习者所学的目的语在目的语国家是公认的交际工具,当然也是学习者用来交际的工具。

8.外语习得:学习者所学的语言在本国不是作为整个社团的交际工具,而且学习者所学的语言主要是在课堂学习的。

9.第二语言环境:指学习者所学的语言在语言习得发生的环境中作为交际语言。

10.自然的第二语言习得:指以交际的方式获得第二语言,而且语言习得通常是在自然的社会环境下发生的。

11.有指导的第二语言习得:以教学指导的方式获得第二语言,语言习得通常是在课堂教学环境中发生的。

12.语言能力:是由交际双方内在语法规则的心理表征构成的。

语言能力是一种反映交际双方语言知识的心理语法。

母语使用者对句子的合语法性的直觉判断依据的就是这种隐性语言知识。

《第⼆语⾔习得研究》重点知识点第⼆语⾔习得研究第⼀章第⼆语⾔习得研究概述第⼀节第⼆语⾔习得研究的基本概念1.母语:通常是指学习者所属种族、社团使⽤的语⾔,因⽽也称作“本族语”。

⼀般情况下,母语通常是⼉童出⽣以后最先接触、习得的语⾔。

因此,母语通常也被称作“第⼀语⾔”。

2.⽬的语:也称“⽬标语”,⼀般是指学习者正在学习的语⾔。

它强调的是学习者正在学习的任何⼀种语⾔,与学习者的语⾔习得环境⽆关。

3.第⼀语⾔:指⼉童幼年最先接触和习得的语⾔。

4.第⼆语⾔:相对于学习者习得的第⼀语⾔之外的任何⼀种其他语⾔⽽⾔的。

强调的是语⾔习得的先后顺序,与语⾔习得的环境⽆关。

5.习得:指“⾮正式”的语⾔获得。

“习得”通常是指在⾃然状态下“下意识”的语⾔获得。

内隐学习是通过⽆意识或下意识的⽅式来获得语⾔知识。

通过“习得”⽅式获得的是“隐性语⾔知识”。

6.学习:指“正式”的语⾔规则学习,即通过课堂教学的⽅式来获得第⼆语⾔。

⼀般是指“有意识”的语⾔知识的获得。

外显学习是在有意识的状态下通过规则学习来获得语⾔知识。

通过“学习”⽅式获得的是“显性语⾔知识”。

7.第⼆语⾔习得:指学习者在⽬的语国家学习⽬的语。

学习者所学的⽬的语在⽬的语国家是公认的交际⼯具,当然也是学习者⽤来交际的⼯具。

8.外语习得:学习者所学的语⾔在本国不是作为整个社团的交际⼯具,⽽且学习者所学的语⾔主要是在课堂学习的。

9.第⼆语⾔环境:指学习者所学的语⾔在语⾔习得发⽣的环境中作为交际语⾔。

10.⾃然的第⼆语⾔习得:指以交际的⽅式获得第⼆语⾔,⽽且语⾔习得通常是在⾃然的社会环境下发⽣的。

11.有指导的第⼆语⾔习得:以教学指导的⽅式获得第⼆语⾔,语⾔习得通常是在课堂教学环境中发⽣的。

12.语⾔能⼒:是由交际双⽅内在语法规则的⼼理表征构成的。

语⾔能⼒是⼀种反映交际双⽅语⾔知识的⼼理语法。

母语使⽤者对句⼦的合语法性的直觉判断依据的就是这种隐性语⾔知识。

语⾔能⼒是关于语⾔的知识。

第二语言习得研究第一章第二语言习得研究概述第一节第二语言习得研究的基本概念1.母语:通常是指学习者所属种族、社团使用的语言,因而也称作“本族语”。

一般情况下,母语通常是儿童出生以后最先接触、习得的语言。

因此,母语通常也被称作“第一语言”。

2.目的语:也称“目标语”,一般是指学习者正在学习的语言。

它强调的是学习者正在学习的任何一种语言,与学习者的语言习得环境无关。

3.第一语言:指儿童幼年最先接触和习得的语言。

4.第二语言:相对于学习者习得的第一语言之外的任何一种其他语言而言的。

强调的是语言习得的先后顺序,与语言习得的环境无关。

5.习得:指“非正式”的语言获得。

“习得”通常是指在自然状态下“下意识”的语言获得。

内隐学习是通过无意识或下意识的方式来获得语言知识。

通过“习得”方式获得的是“隐性语言知识”。

6.学习:指“正式”的语言规则学习,即通过课堂教学的方式来获得第二语言。

一般是指“有意识”的语言知识的获得。

外显学习是在有意识的状态下通过规则学习来获得语言知识。

通过“学习”方式获得的是“显性语言知识”。

7.第二语言习得:指学习者在目的语国家学习目的语。

学习者所学的目的语在目的语国家是公认的交际工具,当然也是学习者用来交际的工具。

8.外语习得:学习者所学的语言在本国不是作为整个社团的交际工具,而且学习者所学的语言主要是在课堂学习的。

9.第二语言环境:指学习者所学的语言在语言习得发生的环境中作为交际语言。

10.自然的第二语言习得:指以交际的方式获得第二语言,而且语言习得通常是在自然的社会环境下发生的。

11.有指导的第二语言习得:以教学指导的方式获得第二语言,语言习得通常是在课堂教学环境中发生的。

12.语言能力:是由交际双方内在语法规则的心理表征构成的。

语言能力是一种反映交际双方语言知识的心理语法。

母语使用者对句子的合语法性的直觉判断依据的就是这种隐性语言知识。

语言能力是关于语言的知识。

13.语言表达:交际双方在语言的理解与生成过程中对其内在语法的运用。

第二语言习得研究第一章第二语言习得研究概述第一节第二语言习得研究的基本概念1.母语:通常是指学习者所属种族、社团使用的语言,因而也称作“本族语”。

一般情况下,母语通常是儿童出生以后最先接触、习得的语言。

因此,母语通常也被称作“第一语言”。

2.目的语:也称“目标语”,一般是指学习者正在学习的语言。

它强调的是学习者正在学习的任何一种语言,与学习者的语言习得环境无关。

3.第一语言:指儿童幼年最先接触和习得的语言。

4.第二语言:相对于学习者习得的第一语言之外的任何一种其他语言而言的。

强调的是语言习得的先后顺序,与语言习得的环境无关。

5.习得:指“非正式”的语言获得。

“习得”通常是指在自然状态下“下意识”的语言获得。

内隐学习是通过无意识或下意识的方式来获得语言知识。

通过“习得”方式获得的是“隐性语言知识”。

6.学习:指“正式”的语言规则学习,即通过课堂教学的方式来获得第二语言。

一般是指“有意识”的语言知识的获得。

外显学习是在有意识的状态下通过规则学习来获得语言知识。

通过“学习”方式获得的是“显性语言知识”。

7.第二语言习得:指学习者在目的语国家学习目的语。

学习者所学的目的语在目的语国家是公认的交际工具,当然也是学习者用来交际的工具。

8.外语习得:学习者所学的语言在本国不是作为整个社团的交际工具,而且学习者所学的语言主要是在课堂学习的。

9.第二语言环境:指学习者所学的语言在语言习得发生的环境中作为交际语言。

10.自然的第二语言习得:指以交际的方式获得第二语言,而且语言习得通常是在自然的社会环境下发生的。

11.有指导的第二语言习得:以教学指导的方式获得第二语言,语言习得通常是在课堂教学环境中发生的。

12.语言能力:是由交际双方内在语法规则的心理表征构成的。

语言能力是一种反映交际双方语言知识的心理语法。

母语使用者对句子的合语法性的直觉判断依据的就是这种隐性语言知识。

语言能力是关于语言的知识。

13.语言表达:交际双方在语言的理解与生成过程中对其内在语法的运用。

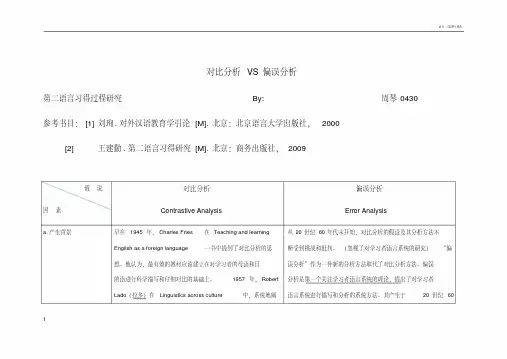

对比分析VS偏误分析第二语言习得过程研究 By:周琴 0430参考书目:[1]刘珣.对外汉语教育学引论[M].北京:北京语言大学出版社,2000[2]王建勤.第二语言习得研究[M].北京:商务出版社,2009假说因素对比分析Contrastive Analysis偏误分析Error Analysisa.产生背景早在1945年,Charles Fries在Teaching and learningEnglish as a foreign language一书中提到了对比分析的思想。

他认为,最有效的教材应该建立在对学习者的母语和目的语进行科学描写和仔细对比的基础上。

1957年,RobertLado(拉多)在Linguistics across culture中,系统地阐从20世纪60年代末开始,对比分析的假设及其分析方法不断受到挑战和批判。

(忽视了对学习者语言系统的研究)“偏误分析”作为一种新的分析方法取代了对比分析方法。

偏误分析是第一个关注学习者语言系统的理论,提出了对学习者语言系统进行描写和分析的系统方法。

其产生于20世纪601述了对比分析的内容、理论依据和分析方法。

他认为,在第二语言习得过程中,学习者会把母语特征迁移到目的语中(母语负迁移),因此,对两种语言及其文化进行系统的对比,可以预测和描写可能引起和不会引起困难的地方。

(此假说最初的表述)年代,兴盛于70年代。

从60年代中后期开始,Corder科德发表了一系列偏误分析文章,偏误分析成为研究学习者习得过程的重要手段和方法,成为观察学习者习得过程的窗口。

70年代后期,偏误分析因为在研究方法和研究范围上的问题开始衰落。

但是,有学者认为,80年代末90年代初,偏误分析开始复苏。

国内偏误分析研究始于1984年鲁健骥发表的《中介语理论与外国人学习汉语的语音偏误分析》,被视为哈语作为第二语言习得研究的开端。

引发了之后一系列便无研究,是偏误分析始终成为汉语第二与语言习得研究中最密集的研究领域。

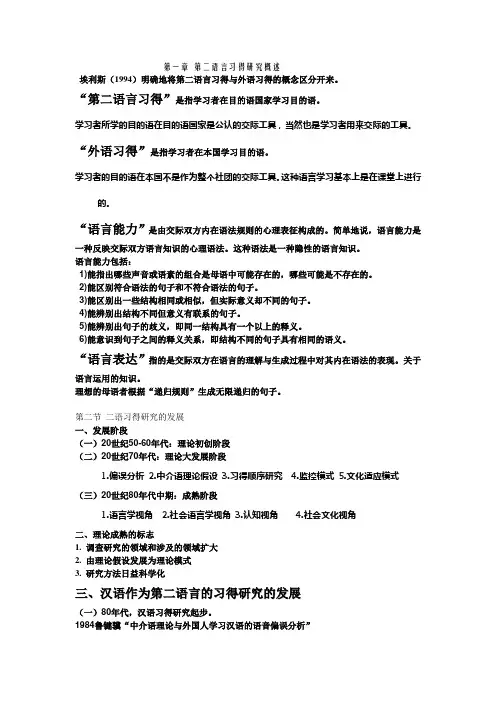

第一章第二语言习得研究概述埃利斯(1994)明确地将第二语言习得与外语习得的概念区分开来。

“第二语言习得”是指学习者在目的语国家学习目的语。

学习者所学的目的语在目的语国家是公认的交际工具,当然也是学习者用来交际的工具。

“外语习得”是指学习者在本国学习目的语。

学习者的目的语在本国不是作为整个社团的交际工具。

这种语言学习基本上是在课堂上进行的。

“语言能力”是由交际双方内在语法规则的心理表征构成的。

简单地说,语言能力是一种反映交际双方语言知识的心理语法。

这种语法是一种隐性的语言知识。

语言能力包括:1)能指出哪些声音或语素的组合是母语中可能存在的,哪些可能是不存在的。

2)能区别符合语法的句子和不符合语法的句子。

3)能区别出一些结构相同或相似,但实际意义却不同的句子。

4)能辨别出结构不同但意义有联系的句子。

5)能辨别出句子的歧义,即同一结构具有一个以上的释义。

6)能意识到句子之间的释义关系,即结构不同的句子具有相同的语义。

“语言表达”指的是交际双方在语言的理解与生成过程中对其内在语法的表现。

关于语言运用的知识。

理想的母语者根据“递归规则”生成无限递归的句子。

第二节二语习得研究的发展一、发展阶段(一)20世纪50-60年代:理论初创阶段(二)20世纪70年代:理论大发展阶段1.偏误分析2.中介语理论假设3.习得顺序研究4.监控模式5.文化适应模式(三)20世纪80年代中期:成熟阶段1.语言学视角2.社会语言学视角3.认知视角4.社会文化视角二、理论成熟的标志1. 调查研究的领域和涉及的领域扩大2. 由理论假设发展为理论模式3. 研究方法日益科学化三、汉语作为第二语言的习得研究的发展(一)80年代,汉语习得研究起步。

1984鲁键骥“中介语理论与外国人学习汉语的语音偏误分析”1985年,第一界国际汉语教学讨论会1987年,吕必松“加强对外汉语教学的理论研究”评价:取得了一定成果,但缺乏系统研究、分析方法不够严谨、疏于解释和评价。

第二语言习得研究名词解释要点概括第一章第二语言习得研究概述第一节第二语言习得研究的基本概念1.母语:通常是指学习者所属种族、社团使用的语言,因而也称作“本族语”。

一般情况下,母语通常是儿童出生以后最先接触、习得的语言。

因此,母语通常也被称作“第一语言”。

2.目的语:也称“目标语”,一般是指学习者正在学习的语言。

它强调的是学习者正在学习的任何一种语言,与学习者的语言习得环境无关。

3.第一语言:指儿童幼年最先接触和习得的语言。

4.第二语言:相对于学习者习得的第一语言之外的任何一种其他语言而言的。

强调的是语言习得的先后顺序,与语言习得的环境无关。

5.习得:指“非正式”的语言获得。

“习得”通常是指在自然状态下“下意识”的语言获得。

内隐学习是通过无意识或下意识的方式来获得语言知识。

通过“习得”方式获得的是“隐性语言知识”。

6.学习:指“正式”的语言规则学习,即通过课堂教学的方式来获得第二语言。

一般是指“有意识”的语言知识的获得。

外显学习是在有意识的状态下通过规则学习来获得语言知识。

通过“学习”方式获得的是“显性语言知识”。

7.第二语言习得:指学习者在目的语国家学习目的语。

学习者所学的目的语在目的语国家是公认的交际工具,当然也是学习者用来交际的工具。

8.外语习得:学习者所学的语言在本国不是作为整个社团的交际工具,而且学习者所学的语言主要是在课堂学习的。

9.第二语言环境:指学习者所学的语言在语言习得发生的环境中作为交际语言。

10.自然的第二语言习得:指以交际的方式获得第二语言,而且语言习得通常是在自然的社会环境下发生的。

11.有指导的第二语言习得:以教学指导的方式获得第二语言,语言习得通常是在课堂教学环境中发生的。

12.语言能力:是由交际双方内在语法规则的心理表征构成的。

语言能力是一种反映交际双方语言知识的心理语法。

母语使用者对句子的合语法性的直觉判断依据的就是这种隐性语言知识。

语言能力是关于语言的知识。

13.语言表达:交际双方在语言的理解与生成过程中对其内在语法的运用。

《第二语言习得》课程教学大纲一、教学目得本课程就是汉语国际教育本科专业所必修得专业基础课。

通过本课程得学习,要求学生了解第二语言习得得性质、特点、内容、理论研究流派、研究热点、教学原则、教学内容与方法等。

本课程采用多元视角,对二语习得与教学进行多学科、全方位得介绍与探讨,以便学生能够全面了解二语习得与教学全过程得诸方面,学习与研究二语习得与教学理论,从而加深对二语教学这一认知活动得理性认识,提高运用理论探讨与解决汉语教学问题得能力,并把第二语言习得理论应用到汉语作为第二语言得习得与汉语作为第二语言得教学得实践中,力争成为积极、自觉得思考者与有独立解决问题能力得学习者、研究者。

二、重点与难点(一)重点:1、对比分析与偏误分析2、中介语研究3、克拉申得语言监控模式4、第二语言学习者个体差异因素研究(二)难点:1、对比分析与偏误分析:两种理论假设及其研究方法。

2、中介语研究:中介语产生得过程、中介语产生得心理机制。

3、克拉申得语言监控模式:语言监控模式得五个假说。

4、第二语言学习者个体差异因素研究:影响第二语言学习者个体差异得年龄、性格、认知方式以及语言学能等因素。

三、基本内容与要求第一章第二语言习得研究概述(一)教学目得掌握第二语言习得研究得历史背景,了解相关理论提出产生得意义,熟悉第二语言习得研究得内容。

(二)重点与难点第二语言习得研究得基本概念;汉语作为第二语言得习得研究。

(三)基本内容1、第二语言习得研究得基本概念(1)“母语”与“目得语”(2)“第一语言”与“第二语言”(3)“习得”与“学习”(4)“第二二语言习得”与“外语习得”(5)“自然得第二语言习得”与“有指导得第二语言习得”(6)“语言能力”与“语言表达”2、第二语言习得研究得学科性质与特点(1)第二语言习得研究与语言学、心理学、心理语言学(2)第二语言习得研究得跨学科特点3、第二语言习得研究得发端及历史回顾(1)第二语言习得研究得发端(2)第二语言习得研究发展得路径(3)汉语作为第二语言得习得研究4、汉语课堂教学中得习得因素(1)语法教学中得习得因素(2)语音教学中得习得因素(3)词汇教学中得习得因素第二章对比分析与偏误分析(一)教学目得掌握对比分析假说及偏误分析理论内容,熟悉该理论产生得原因,理论基础,能够对该理论进行简要分析与评价,同时能够运用到具体得实践中。