第七章 薄膜生长的成核长大动力学

- 格式:ppt

- 大小:7.17 MB

- 文档页数:62

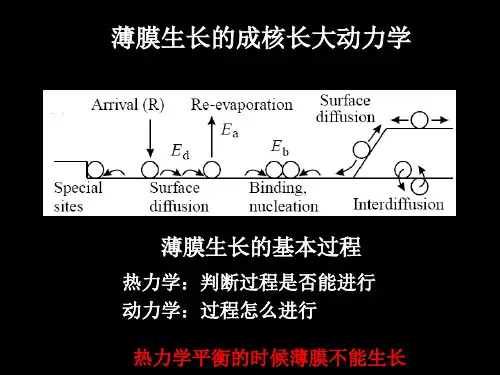

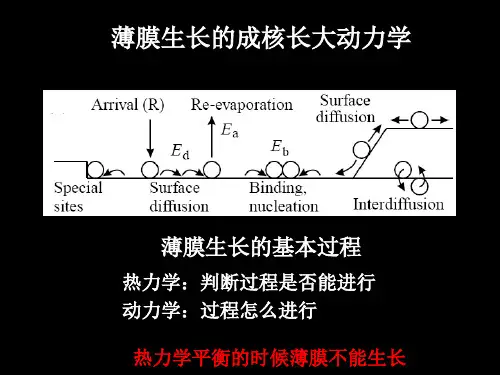

薄膜生长与制备技术简介一薄膜生长薄膜的生长过程直接影响薄膜的结构以及它的最终性能。

像其他材料的相变一样,薄膜的生长过程也可以划分为两个不同的阶段,即新相的成核与薄膜的生长过程。

1 薄膜气相成核1.1 成核的毛细作用理论这个理论模型是基于热力学概念,利用宏观物理量来讨论成核问题。

这个模型的优点是比较直观,一些物理量容易测量,理论计算和实验结构能直接进行比较。

由于采用宏观物理量,所以对原子数量较多的例子是适用的,而对原子团所含有原子数量少的情况,一些宏观物理参量的含义是不明确的。

1.1.1 自发形核理论自发成核,指的是整个成核过程完全是原子由气相转变为固相或液相的相变自由能推动下形成,也称为均匀成核。

在薄膜与衬底之间浸润性较差的情况下,薄膜的形核过程可以近似地认为是一个自发形核过程。

单位体积的固相在凝结过程中的相变自由能之差:(1)式中,P V和P分别是固相的平衡蒸气压和气相实际的过饱和蒸气压, Ω是原子体积,S是气相的过饱和度;M V和M分别是凝结相的蒸发通量和气相的沉积通量。

当气相存在过饱和现象时,∆G v<0,它就是新相形核的驱动力。

图1 自发形核过程示意图1.1.2非自发形核理论自发成核一般只发生在一些精心控制的过程之中。

在大多数相变过程中,成核的过程除了有相变自由能作推动力之外,还有其他的因素起着帮助新相核心生成的作用,即所谓成核的过程是非自发的。

新相的核心将首先出现在哪些能量比较有利的位置上。

假设在成核过程中,衬底表面的原子可以进行充分的扩散,即其扩散距离远大于原子的间距。

这时形成一个原子团时的自由能变化为:(2)式中,∆G v是单位体积的相变自由能,是薄膜成核的驱动力;γvf、γfs、γsv分别是气相(v)、衬底(s)与薄膜(f)三者之间的界面能。

而a1、a2、a3是与核心具体形状有关的三个常数。

图2 薄膜非自发形核核心的示意图1.1.3 薄膜的成核速率成核速率强烈地依赖与过饱和度。

薄膜的形成过程和生长模型薄膜的形成过程是指形成稳定核之后的过程。

薄膜生长模式是指薄膜形成的宏观形式。

成长有三种模式①岛状生长形式②层状生长形式③层岛结合形式。

薄膜的形成过程可分为四个主要阶段a岛状阶段在透射电子显微镜观察过的薄膜形成过程照片中能观测到最小核的尺寸约为23nm左右。

在核进一步长大变成小岛过程中平行于基体表面方向的生长速度大于垂直方向的生长速度。

这是因为核的长大主要是由于基体表面上吸附原子的扩散迁移碰撞结合而不是入射蒸发气相原子碰撞结合决定的。

例如以MoS2为基片在400℃下成膜时Ag或Au膜的起始核密度约为5×1014m-2最小扩散距离约为50nm。

这些不断捕获吸附原子生长的核逐渐从球帽形、圆形变成多面体小岛。

对于岛的形成可用热力学宏观物理量如表面自由能也可用微观物理量如结合能来判别。

利用宏观物理量预测三维岛成长的条件基体与薄膜的自由能之差小于基体与薄膜的界面自由能。

例如基体和薄膜不能形成合金的情况下因为薄膜自由能0如果基体自由能界面自由能那么上述关系当然会被满足。

如果清楚地知道薄膜和基体不能形成化合物即使薄膜自由能的大小不清楚可以预想它还是按照三维岛的方式成长。

当核与吸附原子间的结合能大于吸附原子与基体的吸附能时就可形成三维的小岛。

是用微观物理量判别岛成长的条件。

b联并阶段随着岛不断长大岛间距离逐渐减小最后相邻小岛可互相联结合并为一个大岛。

这就是岛的联并。

联并过程小岛的变化如图所示。

小岛联并长大后基体表面上占据面积减小表面能降低基体表面上空出的地方可再次成核。

岛的联并与固相烧结相类似。

基体温度对岛的联并起着重要作用。

在联并时传质的可能机理是体扩散和表面扩散其中主要的是表面扩散核越小时越是如此。

因为已经观察到在短至0.06s时间以内就可在岛间形成相当线度的颈部岛间结合部这可用表面扩散给以满意的解释。

虽然小岛联并的初始阶段很快但在长时间内新岛继续改变它的形状。

所以在联并时和联并后岛的面积不断发生着改变。

一、概述干薄膜生长界面动力学机制研究一直是表面科学和材料科学领域的热门研究课题之一。

干薄膜是指在有限空气湿度条件下由溶液或气相中沉积出来的薄膜,具有较高的理论和实际应用价值。

在干薄膜生长过程中,界面动力学机制对薄膜的成核、生长、结构形态以及性能起着至关重要的作用。

深入研究干薄膜生长界面动力学机制对于提高干薄膜的制备质量和性能具有重要意义。

二、干薄膜生长界面动力学机制研究的意义1. 对薄膜成核与生长过程的揭示干薄膜的成核和生长过程是界面动力学研究的重要内容。

通过研究界面动力学机制,可以揭示干薄膜成核和生长的动力学机制,进而指导优化薄膜生长过程,提高薄膜的成核密度和生长速率。

2. 对薄膜结构形态的调控界面动力学机制的研究有助于调控干薄膜的结构形态。

通过合理设计沉积工艺条件和控制界面动力学行为,可以实现对薄膜表面形貌、结晶取向、晶粒尺寸等方面的调控。

3. 对薄膜性能的提升界面动力学机制的研究能够指导优化薄膜的制备工艺,提高薄膜的光学、电学、磁学等性能,从而拓展薄膜在光伏、显示、传感器等领域的应用。

三、干薄膜生长界面动力学机制研究的主要内容1. 原位动态观测界面动力学行为通过原位动态表征技术,如原子力显微镜(AFM)、透射电子显微镜(TEM)等,实时观测干薄膜生长过程中的界面动力学行为,探究薄膜成核、生长速率、成核密度等动力学参数的变化规律。

2. 界面物理化学性质的表征与分析利用X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、X射线光电子能谱(XPS)等表征手段,对干薄膜的界面物理化学性质进行分析与表征,揭示薄膜成核、生长过程中的界面能量、结构特征等重要信息。

3. 界面动力学模拟与理论探索通过分子动力学模拟、第一性原理计算等理论方法,模拟和探索干薄膜成核、生长的界面动力学过程,从微观尺度深入理解界面吸附、扩散、结合等过程,为实验结果的解释和薄膜生长机制的揭示提供理论支持。

四、干薄膜生长界面动力学机制研究的关键问题1. 成核机制成核是干薄膜生长中的关键环节,研究干薄膜的成核机制是界面动力学研究的重要内容。

成膜动力学在材料科学领域中,成膜动力学是一个重要的研究方向。

成膜动力学主要研究材料表面上形成的膜的生长和变化过程。

这个领域的研究对于许多行业都非常重要,例如电子、纳米技术、生物医学和涂料等行业。

本文将围绕成膜动力学这个主题进行详细的讨论。

第一步:生长模式在成膜动力学中,最基本的研究是生长模式。

这个模式描述了薄膜是如何在材料表面上形成的。

生长模式可以分为三种类型:自生长、自组装和外界刺激引导生长。

在自生长中,薄膜的生长是由分子自身的化学反应引起的。

自组装是指分子在表面附着后形成一个薄膜,这种生长方式用于处理自组装膜。

外界刺激引导生长的方式是指使用一些外部物理和化学刺激,例如电化学反应、激光照射、热处理等,来促进薄膜的生长。

第二步:物理化学特性在成膜动力学的研究中,材料表面上形成的膜的物理化学特性也非常重要。

这些特性包括膜的厚度、成分、结构、晶体结构、形状等等。

这些特性可以通过各种技术进行研究,例如表面剖析、透射电镜、利用X射线技术测量晶体结构等等。

第三步:表面动力学膜的 surface 动力学对于了解生长过程也非常重要。

薄膜的surface 动力学包括边缘动力学、表面能量和表面自由能。

边缘动力学研究的是薄膜生长边缘的变化过程,表面能量和表面自由能则是薄膜表面的特性。

第四步:热力学热力学是成膜动力学另一个方面的研究,它研究的是薄膜热力学性能的变化过程。

热力学包括热扩散、局部温度变化、热流动等等。

这些过程对于在不同温度和时间下进行薄膜生长是具有影响的。

总结综上所述,成膜动力学是一个非常广泛和复杂的研究领域,它在许多应用领域具有重大的意义。

在成膜动力学的研究中,需要考虑到薄膜的生长模式、物理化学特性、表面动力学和热力学等多个方面。

这些领域的研究可以帮助我们更好地了解薄膜的生长和变化过程,为材料的开发和制备提供基础依据。