《孟子》的艺术成就

- 格式:doc

- 大小:14.00 KB

- 文档页数:3

孟子散文的艺术特色孟子散文的艺术特色关键词:《孟子》、艺术特征、论辩、现实主义内容摘要:孟子是一位杰出的思想家,其文章议论风发,气势磅礴,具有鲜明的个性和独特的风格。

《孟子》语言明白晓畅,通俗易懂,修辞也别具一格,其比喻形象生动,取喻的方法也千变万化。

善于论辩也是孟子散文的一大特色,《孟子》七篇论战性强,感情充沛,言辞机敏,锋芒毕露。

他的散文还有很强的现实主义风格,具有强烈的社会性。

在中国思想史上,?孔孟?并行,孟子以孔子学说的继承者和捍卫者而闻名。

孟子的散文在艺术上有很高的成就。

在先秦儒家散文中,《孟子》向来以?文学?性著称。

郭沫若将其列为?战国散文四大家?之首。

[1]刘大杰称:?当时儒家作品以孟子最有文采,他的散文对后世也很有影响。

?[2]一、语言特色与修辞(1)孟子是一个语言大师并且非常重视民众,所以他一贯只崇尚平易而反对诡谲,他的散文不事雕琢,不用生僻的词汇和不和章法的句法,精辟准确的使用词汇,平实浅近,干净利落,给人朴素自然的美感。

《梁惠王下〃齐桓晋文之事章》是最具代表性的文章。

记述孟子与齐宣王的一次对话,阐明行王道,仁政的条件、途径、措施和意义,充分表现了孟子精湛的语言艺术。

大量采用排偶句式,重复、对比以及实词、虚词的交错搭配,使语言简洁精练又概括性强,几乎达到了炉火纯青的地步。

‘抑王兴甲兵,危士臣,构怨于诸侯,然后快于心与?” 王曰:“否。

吾何快于是!将以求吾所大欲也。

’曰:“王之所大欲,可得闻与?”王笑而不言。

曰:“为肥甘不足于口与?轻暖不足于体与?抑为采色不足视于目与?声音不足听于耳与?便嬖不足使令于前与?王之诸臣皆足以供之,而王岂为是哉?” 曰:“否。

吾不为是也。

”这段文字揭露齐宣王的大欲,论证以力求霸必败,应反本推行王道。

孟子运用和一系列排比,极尽铺陈、烘托之能,以壮文势。

(2)善譬巧喻是《孟子》散文语言艺术的显著特色。

孟子在阐明事理时,常常使用比喻,是使文章活泼生动,明白晓畅。

《孟子》的文学成就古代文学专题

《孟子》是古代中国文学的重要著作,它的文学成就在古代中国文学专题上也十分显著。

首先,《孟子》继承了传统的文学表现形式,吸收了儒家、道家文化思想,并将它们巧妙地融入文学创作之中,赋予文学新的内涵。

其次,《孟子》以其独特的语言风格及富有表现力的文学手法,深深地影响了古代中国文学,成为中国文学史上不可忽视的一个重要组成部分。

此外,《孟子》也是中国历史上第一部完整的社会文学著作,其社会思想和政治思想对古代文学的发展起到了重要的作用,使得后人无论是在文学表现形式还是在文学理念方面都受益良多。

总而言之,《孟子》在古代文学专题上的成就无可置疑,为古代中国文学的发展贡献了巨大的贡献,至今仍然是古代中国文学史上不可多得的瑰宝。

孟子的文学成就古代文学

,主要叙述孟子的文学成就

孟子,古代文学家、哲学家、思想家,也是中国古代文学史上里程碑式的人物,他的文学成就给后世留下了极深的印象。

几千年前,孟子博学多才,精通儒、释、名家、道家等学说,励精图治,实在

贯彻“仁义礼智”的思想,并且以待人接物之礼而开创了先秦伦理学,受到了来自先秦诸子及大众的普遍拥戴。

他总结先秦诸子称之为“八经”,创立了榜样学说,探讨了国家的政治秩序,提出了先秦的伦理思想,内容包含礼义、政治学、论语学、军事学、诗词学等广泛学科,影响深远。

真正的文学巨作是《孟子》,它详尽地梳理了先秦这段文明历史,反映出孟子

关于仁义礼智的思想理念,被称为伦理学家、道德家的孟子,在《孟子》中,重构了仁义礼智的基本概念,以及伦理的核心指令,是思想派系形成的必然结果,同时也从中将礼教的伦理核心文化演进历史学表现出来。

孟子的伦理学思想影响广泛,有宏观的总体视角,还有了如何处理微观的具体问题,对后世文化的形成具有重要的水平作用。

因而,孟子也称为“礼仪之长”,他以“立有法,则道陰除也”、“礼以止乱”、“君子通晓处世之道,不通则乱”提示着后世,礼义是治国社稷的根本,它能够消弭色彩,消除社会纷乱,保护社会的稳定,带来社会公正,因此,孟子的文学成就对后世文化乃至中华民族具有深远的影响,他的思想推动了中国古典礼仪问题的深刻探讨,这一治国理论的结构性影响中国文化的发展至今仍深远。

第十六节《孟子》一、孟子的生平和《孟子》的编纂孟子名轲,是战国中期的邹国(今山东省邹县东南)人。

他的学术渊源与孔门一脉相承。

二、孟子的思想主张他指责当时的现实是“庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿莩,此率兽而食人也”(《孟子·梁惠王上》)。

他坚决反对当时的不义战争,认为发动战争的人“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城,此所谓率土地而食人肉,罪不容于死”(《孟子·离娄上》)。

1、他提出了自己的仁政主张。

仁政的实质是“保民而王”。

五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。

鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。

百亩之田,勿夺其时,八口之家,可以无饥矣。

谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

老者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

(《孟子·梁惠王上》)2、孟子大大发展了春秋以来的民本思想。

他不仅要求统治者“保民”、“与民同乐”,而且进一步提出“民为贵,社稷次之,君为轻”(《孟子·尽心下》)的思想。

在君臣关系方面,他也主张君主对臣下应当尊重:“君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇。

”(《孟子·离娄下》)他又提出国君之位也可以变置。

他甚至认为,对残害人民的暴君可以进行诛伐。

有一次,齐宣王向他提起汤放桀、武王伐纣之事,并问他:“以臣弑君,可乎?”他回答说:“贼仁者谓之贼,贼义者谓之残;残贼之人,谓之一夫。

闻诛一夫纣矣,未闻弑君。

”3、孟子另一个重要思想是他的性善论孟子认为,人人都有善良的天性,“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;恭敬之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

”(《孟子·公孙丑上》)其中恻隐之心又称作“不忍人之心”。

孟子说:“人皆有不忍人之心。

……以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

”(同上)4、孟子非常重视道德修养他还说:“吾善养吾浩然之气”(《公孙丑上》)所谓“浩然之气,”通过“义”的积累而养成,它“至大至刚”,“充塞于天地之间”,表现为宙高的无所畏惧的精神境界和心理状态。

孟子的论证艺术孟子是中国古代的一位伟大思想家,他的论证艺术在中国思想史上占据着重要的地位。

孟子的论证艺术体现在他的思想体系和论述方法上,他通过逻辑推理、比喻、引用经典等手法,巧妙地表达了自己的观点,并使得人们能够深入理解和接受他的思想。

孟子的论证艺术体现在他的思想体系上。

孟子的思想以仁义为核心,他认为人性本善,只有通过修身齐家治国平天下来实现人的完善。

孟子通过对人性本善的深入阐述,用逻辑推理的方式,使人们能够理解并接受他的观点。

例如,孟子在《离娄上》中说:“举事不思其终,有终不思其始,察于天地之间,其孰能久长之哉?”,通过这种对因果关系的推理,他阐述了人们应该从事事物的起源和目的出发,才能够实现长久和持久的效果。

孟子的论证艺术体现在他的论述方法上。

孟子善于通过比喻和引用经典的方式,来阐述自己的观点,使得人们能够更加直观地理解他的思想。

例如,孟子在《尽心上》中说:“人之于己,如水之于鱼也”,他通过这个比喻,表达了人与己的关系密不可分,人应该全心全意地对待自己的事业和责任。

此外,孟子还善于引用经典,来支持自己的观点。

例如,他在《滕文公上》中引用了《诗经》中的一句诗来论证自己的观点:“天命王命,无可违也”,通过这种方式,他使得自己的观点更加有说服力和权威性。

孟子的论证艺术不仅体现在他的思想体系和论述方法上,还体现在他的语言艺术上。

孟子善于运用修辞手法,使得他的观点更加生动有力。

例如,他在《梁惠王下》中说:“人皆知有用之用,而莫知无用之用也”,通过对比的方式,他强调了无用之用的重要性,使得人们能够更加深刻地理解他的观点。

此外,孟子的语言也富有诗意和感召力,他的文字流畅而富有节奏感,使人们能够在阅读中产生共鸣和共鸣。

孟子的论证艺术在中国思想史上具有重要的地位。

他通过逻辑推理、比喻、引用经典等手法,巧妙地表达了自己的观点,并使得人们能够深入理解和接受他的思想。

孟子的论证艺术体现在他的思想体系和论述方法上,体现在他的语言艺术上。

孟子是中国古代著名的思想家、教育家,也是中国儒家思想的代表人物之一。

他的文学成就十分显著,他的著作《孟子》汇集了他多年来的思想精华,是中国古代文学宝库中最重要的一部著作。

《孟子》共有七篇,涉及了政治、哲学、教育、道德等多个领域,是中国古代儒家思想的经典著作。

《孟子》中的思想被世人称为“孟子思想”,它强调“仁”的重要性,认为“仁”是社会秩序的基础,是人们行为的准则,弘扬了“仁政”的理念,为中国古代社会的统治和发展提供了重要的指导思想。

此外,孟子还创造了一种新的文学形式,即“问答式”,他在《孟子》中采用了大量的问答形式,使文章更加流畅,更易于理解和接受。

总之,孟子的文学成就十分显著,他的著作《孟子》不仅是中国古代文学宝库中最重要的一部著作,而且也为中国古代社会的统治和发展提供了重要的指导思想,并创造了一种新的文学形式,即“问答式”。

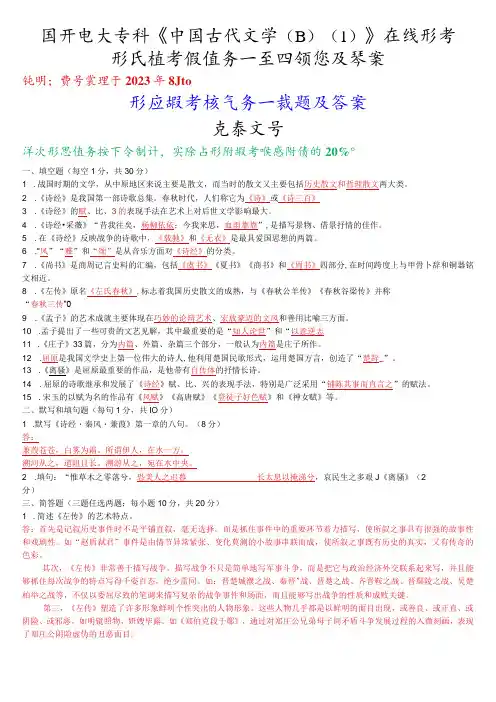

国开电大专科《中国古代文学(B)(1)》在线形考形氏植考假值务一至四领您及琴案钝明;费号裳理于2023年8Jto形应嘏考核气务一裁题及答案克泰文号洋次形思值务按下令制计,实除占形附嘏考喉感附债的20%°一、填空题(每空1分,共30分)1 .战国时期的文学,从中原地区来说主要是散文,而当时的散文又主要包括历史散文和哲理散文两大类。

2 .《诗经》是我国第一部诗歌总集。

春秋时代,人们称它为《诗》或《诗三百》3 .《诗经》的赋、比、3的表现手法在艺术上对后世文学影响最大。

4 .《诗经•采薇》“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,血雨靠靠”,是描写景物、借景抒情的佳作。

5 .在《诗经》反映战争的诗歌中,《载驰》和《无衣》是最具爱国思想的两篇。

6 .“风”“雅”和“颂”是从音乐方面对《诗经》的分类。

7 .《尚书》是商周记言史料的汇编,包括《虞书》《夏书》《商书》和《周书》四部分,在时间跨度上与甲骨卜辞和铜器铭文相近。

8 .《左传》原名《左氏春秋》,标志着我国历史散文的成熟,与《春秋公羊传》《春秋谷梁传》并称“春秋三传”09 .《孟子》的艺术成就主要体现在巧妙的论辩艺术、宏放豪迈的文风和善用比喻三方面。

10 .孟子提出了一些可贵的文艺见解,其中最重要的是“知人论世”和“以意逆志11 .《庄子》33篇,分为内篇、外篇、杂篇三个部分,一般认为内篇是庄子所作。

12 .屈原是我国文学史上第一位伟大的诗人,他利用楚国民歌形式,运用楚国方言,创造了“楚辞_”。

13 .《离骚》是屈原最重要的作品,是他带有自传体的抒情长诗。

14 .屈原的诗歌继承和发展了《诗经》赋、比、兴的表现手法,特别是广泛采用“铺陈其事而直言之”的赋法。

15 .宋玉的以赋为名的作品有《风赋》《高唐赋》《登徒子好色赋》和《神女赋》等。

二、默写和填句题(每句1分,共IO分)1 .默写《诗经・秦风・兼葭》第一章的八句。

(8分)答:兼葭苍苍,白雾为霜。

所谓伊人,在水一方。

《孟子》的评价

《孟子》是中国古代儒家经典之一,被认为是孟子及其学派的代表作品。

它记录了孟子的思想、观点和理论,对中国传统文化和儒家思想产生了深远的影响。

以下是对《孟子》的一些评价:

1.思想精深:《孟子》集中了孟子的精辟思想,对仁义道德、政治理论、教育观念等方面进行了深入探讨,被认为是中国古代哲学思想中的经典之作。

2.理论立足:《孟子》系统地阐述了孟子的理论体系,包括天命观、性善论、政治理想等,为后世儒家思想的发展奠定了基础。

3.言简意赅:《孟子》语言简练、意蕴深刻,通俗易懂,使得其思想能够被广泛传播和理解。

4.教化作用:《孟子》中不仅包含了丰富的哲学思想,还融合了许多寓言故事和典故,具有很强的教化作用,对后世文化教育产生了深远影响。

5.继承创新:孟子在继承了孔子思想的基础上,也进行了不少创新和发展,对儒家思想进行了丰富和深化。

6.价值观念:《孟子》强调仁义道德、仁爱之道,提倡“为政以德”,主张通过教育和治理来实现社会和谐。

总的来说,《孟子》是中国古代哲学经典之一,对于中国传统文化和儒家思想的传承与发展有着重要的地位和作用,被广泛认为是值得深入研究和思考的文化遗产。

《孟子》的文学成就名词解释

《孟子》是古代儒家思想家孟子所著的集子,是与《论语》一样重

要的一部儒家经典,也是中国古代文学史中一部杰出的著作。

它不实

现了贯彻儒家思想,积极运用文学手段提倡理性,正义,敦厚,慈悲,普遍的理念。

1. 抒情性:《孟子》的文学风格是抒情性,以其优美的句式不乏振奋

人心的品味,给人留下深刻的印象。

2. 幽默性:《孟子》特别强调幽默性,在论述的内容中有诸多比喻,

用以活跃整个论述的气氛,加深学术的深度和生动感受。

3.哲理性:《孟子》以哲理性为基础,提出道德规范和法律规则来规范行为,具有深刻的思想内涵和持久的现实教训。

《孟子》七篇主要记录了孟子(前372—前289)的谈话,是孟子和其弟子共同所著。

该书反映了孔子以后,最重要的儒学大师孟子对儒家学说的继承和发展,表现了孟子的思想和理论,千百年后,人们仍能清晰地感受到孟子的个性、情感和精神,看到一个大思想家的鲜活形象。

这正是《孟子》千百年来一直具有无穷魅力的重要原因之一。

游说诸侯,进行政治活动,宣传自己行王道、施仁政的政治主张,是孟子一生的主要活动内容。

在此过程中,孟子表现出鲜明的个性特征。

孟子初到齐国,齐王以有病为托辞,不亲自来咨询政事,而是派人召见他,孟子也辞以疾,不去朝见。

次日却出吊东郭氏,故意表明自己其实并没有病。

齐王派人来问病,孟仲子一面替他周旋,一面要求孟子不要回家,赶快去朝见,孟子仍然不去(《公孙丑下》),坚持非礼之召则不往,表现出傲岸的个性,这说明,战国时期的士具有相当高的社会地位。

孟子仕于齐,极力向齐宣王宣传自己的“仁政”理论,希望齐宣王推行“仁政”,让黎民百姓不饥不寒,从而实现天下大治。

这种积极推行自己的政治主张,藐视统治者,鄙视权势富贵,希望能够消除世乱,救民于水火之中的热忱,是孟子游说诸侯的动机所在,也是孟子精神世界最具闪光点的方面。

正是这种精神境界,才使他具有刚正不阿、大胆泼辣的个性特点。

书中还记录了孟子和其他学派的代表人物的论辩。

在这些论辩中,孟子攻乎异端,感情毕露,有明晰的说理、逐层的批驳,层层进逼,气势逼人,也有偏激的言词、幽默的讽刺,甚至破口大骂,同样反映了孟子激越的情感和刚直的个性。

长于论辩,是《孟子》散文的特征。

孟子曾说:“予岂好辩哉?予不得已也。

”(《滕文公下》)在百家争鸣的时代,要阐明自己的观点,维护自己的立场,批评其他学派,就不得不进行论辩。

《孟子》语言艺术研究《孟子》作为儒家学派的经典著作之一,其丰富的思想内涵和独特的语言表达方式吸引了无数读者的。

本文将从《孟子》的语言表达、语义表达、语言风格和现实意义等方面,深入探讨《孟子》的语言艺术。

在语言表达方面,《孟子》运用了独特的措辞、句式和修辞手法。

例如,在措辞上,孟子多使用平易近人的词语,使读者容易理解其思想。

同时,孟子也善于运用排比、对偶等修辞手法,增强文章的气势和节奏感。

在句式上,《孟子》采用了大量的并列、对仗等句式,使得文章结构严谨,逻辑清晰。

在语义表达方面,《孟子》通过概念、意义和文化内涵等方式,将自己的思想表达得淋漓尽致。

例如,在阐述“仁政”思想时,孟子从人性本善的角度出发,指出施政者应当以德服人,而非单靠强制手段。

此外,孟子还通过寓言、比喻等手法,将抽象的道理具体化、形象化,使读者更容易理解和接受。

在语言风格方面,《孟子》具有独特的韵律和节奏感。

文章以四言为主,间以长短句交错,形成跌宕起伏的韵律。

同时,孟子善于运用排比、对仗等手法,将语言节奏感表现得更为突出。

此外,孟子的语言还富有强烈的意象感,通过具象的描述使抽象的道理生动形象。

在现实意义方面,《孟子》的语言艺术对现实生活具有深远的影响。

首先,孟子的“仁政”思想启示我们在面对困境时,应民生的疾苦,以德治国,而非单靠强制手段。

这一思想对于当今社会的发展依然具有指导意义。

其次,《孟子》的语言艺术告诉我们,在解决问题时要善于运用比喻、寓言等手法,将复杂问题简单化、具体化,以便更好地被人们理解和接受。

《孟子》独特的语言表达方式、语义表达手段以及优美的语言风格,使其成为儒家学派中的璀璨瑰宝。

《孟子》语言艺术所体现出的深刻哲理和处世智慧,也为我们提供了宝贵的启示。

在现实生活中,我们可以借鉴《孟子》的语言艺术,更好地传递信息和解决各种问题。

因此,《孟子》语言艺术研究不仅具有学术价值,还具有实际应用价值。

本文旨在深入研究孟子内圣外王思想,探讨其内涵、意义以及在现代社会的应用和启示。

简述孟子散文艺术特色

孟子散文艺术,作为一种写作风格,具有独特的表达方式和特点。

孟子散文艺术以其简洁、抒情、雅致的笔法和精巧的表达方式,为中国散文艺术模式奠定了一定的基础。

孟子散文艺术的特点,包括语言雅致、叙事丰富和思想深邃等方面。

首先,孟子散文艺术的语言雅致,是孟子散文艺术的最显著特点。

孟子的文笔洒脱而优雅,语言华丽而朴实,其中所蕴含的哲理和深意,节奏和色彩,深沉而又不乏诗意。

这种简洁优美的语言,也是孟子散文艺术永恒不变的精髓。

其次,孟子散文艺术是一门叙事丰富的艺术,孟子能够以其象征性的叙事,把一句话形象地表达出复杂的意义,以精致的文字,把复杂的观点层层推敲,以非常精妙的结构和流畅的线性,营造出特殊的语言气氛,令人耳目一新。

而孟子的散文叙事,也多有其艺术手法,通过化腐朽为神奇、把空间与时间连结在一起等方法,叙事更加生动,充满诗意。

最后,孟子散文艺术的思想深邃,也是这一艺术形式的重要特点。

孟子散文中充满着对人性的深刻探究,以及对复杂社会问题和历史经验的深刻理解。

文中涉及到各种智慧架构、思想知识、文化伦理等,不仅让人感受到孟子的智慧,也让人从中体会到跨越时空的思想之美。

总的来说,孟子散文艺术的特色包括语言雅致、叙事丰富和思想深邃。

孟子散文艺术的特点,是一种抒情、雅致而富有哲理性的

艺术,糅合了智慧与诗意,以简洁到完美的表达方式,把复杂的思想深刻地抒发出来。

孟子散文艺术,不仅为中国散文艺术模式奠定了一定的基础,更是当代读者探索知识与文化之美的最佳范例。

《孟子》读后感孟子,继孔子之后儒家学派最重要的代表人物之一,冯友兰评价他“在中国历史地位如柏拉图在西洋史”。

经过时间的洗礼和沉淀,他的思想仍像破开滚滚浓云的一束光芒,照耀在中国的大地上,而记载他言行的《孟子》,更是中华浩瀚书库的瑰宝。

《孟子》言语论证俱全,长于说理,逻辑上层层递进,内容步步深入,使读者感到语言平易,说理晓畅,同时艺术特点鲜明,现从五个方面分析其艺术特征:一、云涌飙发,不可辩驳。

(一)孟子擅长把握辩方的心理,因势利导,布下陷阱,一步步诱敌深入。

一旦对方踩入陷阱便再难翻身。

如《孟子˙梁惠王上》中,梁惠王率先发问,问孟子能为他带来什么“利”。

孟子不慌不忙,引其进入圈套,让梁惠王在不知不觉中落入孟子的圈套,从而每与孟子讨论一次,对孟子的态度就越尊重。

更后面,孟子用“五十步笑百步”的比喻反问梁惠王“则何如”这是他谈话技巧高明,不可辩驳的体现。

(二)文章气势磅礴、苍健是《孟子》艺术特征的集中表现。

经过百家争鸣时期社会背景对他的锤炼,孟子的语言,总是咄咄逼人却又凝练着对人民的爱护。

就像他批判齐宣王的统治,步步紧逼,一句不让,最后竟逼得齐宣王无言以对,只好“顾左右而言他。

”并且气势浩瀚不单单体现在文章言语中,孟子分析齐宣王“王之不王”原因时,论据说得一气呵成,云涌飙发,从侧面体现出孟子的“浩然之气”、刚正不阿、信念坚定。

正是这些特质,使得他的文章散发出如此磅礴的气势。

二、善设机巧,长于辩论。

层层深入。

孟子是一个优秀的猎手,他从不直言辩方观点的对错,而是诱敌深入,一层又一层地为他们套上一个又一个的圈套,从而达到自己的目的。

如《齐桓晋文之事》中,先提出自己的观点“保民而王莫之能御也”,引出齐宣王后面的提问。

接着,笔锋一转孟子指出齐宣王以羊代牛祭钟的行为,证明齐宣王是“君子”,使齐宣王“心有戚戚”,能更好地听进自己后面的话。

孟子立即抓住齐宣王的“悦”,用“一羽之不举”、“车薪之不见”、“挟太山以超北海”等比喻,指出齐宣王“不为也,非不能也”。

简述孟子散文的艺术特点

孟子的散文具有以下几个艺术特点:

1. 观点明确:孟子的散文表达思想理念非常明确,语言简练并直截了当。

他善于通过对话和对比来阐述自己的观点,使读者能够清楚地理解他的思想。

2. 表达生动:孟子的散文常常运用生动的比喻、形象的描写和状物的手法,以便更好地表达他的观点。

他善于运用故事和寓言来说明人性和社会道德的原则,使其观点更易被理解和接受。

3. 修辞巧妙:孟子善于运用修辞手法来增强文章的感染力。

他经常使用对偶、排比、反问等修辞手法来突出自己的观点和情感。

同时,他的语言优美、有节奏感,给人以音乐般的感受。

4. 情感真挚:孟子的散文表达了他对人性的关怀和社会的责任感。

他以真挚的情感和深入的思考来表达自己的观点,使读者产生共鸣和思考。

他的散文洋溢着对人性善良和社会和谐的向往。

总之,孟子的散文以明确的观点、生动的表达、巧妙的修辞和真挚的情感为特点,具有很高的艺术价值和思想深度。

他的作品对后世影响深远,被称为中国文化的瑰宝。

《孟子》寓言的取象艺术及影响《孟子》是中国古代儒家学派经典著作,也是中国古代思想文化的重要组成部分。

《孟子》以“寓言”的取象艺术描绘了道德教育、诚信劝勉和人物历史,并影响了中国传统文化的发展。

本文将从以下几个方面来详细介绍“《孟子》寓言的取象艺术及其影响”:一、《孟子》寓言的取象艺术1、引用典故:《孟子》中所使用的大多数寓言都是通过引用典故的方式表达的,以此来表达孔子的思想,如“昔者黄帝之内臣,既考诸天之政,以观其变化,故能知天之奥…”。

在这里,孔子用“黄帝”这个神话传说来论述道德政治,强调了“改变看法”对于政治治理的重要性。

2、编排自然景物:《孟子》中也使用自然景物作为寓言取象,如“湖有水,则池塘之舟楫可以利用;湖无水,则池塘之舟楫不可以利用。

”这里,孔子通过湖泊的变化来展示“有利可图”的重要性。

3、象征勇士:《孟子》中还使用人物取象来表达寓意,如“君子之所以强,尔虞我诈,以利其身也”。

在这里,孔子以“君子”为代表,表达了“克己复礼”的思想,强调了“勇于自我约束”的重要性。

二、《孟子》寓言的影响1、影响中国传统文化:《孟子》的寓言取象艺术不仅对中国古代文学的发展产生了重要影响,而且也影响了中国传统文化的发展,如儒家伦理道德、家庭教育等。

2、影响中国诗歌:《孟子》中的寓言取象艺术也影响了中国的古典诗歌,如“梦游天姥吟留别”,“古木阴中系舟子”等,都是受到《孟子》中取象艺术的影响而写成的。

3、影响中国文学:《孟子》中寓言取象艺术的影响不仅体现在中国传统文化和诗歌上,而且也体现在中国古代文学作品中,如《史记》、《汉书》、《三国志》等,都受到了《孟子》的影响。

总之,《孟子》以“寓言”的取象艺术表达了儒家道德告诫、诚信劝勉和人物历史,对中国传统文化的发展产生了重要影响,也影响了中国古典诗歌和文学作品的发展。

《孟子》的语言艺术摘要:《孟子》散文所散发出的语言艺术魅力千百年来一直为人们赞叹,其语言风格独树一帜,具有高超的艺术与技巧。

《孟子》语言感情激越,气势浩然、雄健,文采华赡,善巧譬喻,精于论辩,具有鲜明的个性和独特的风格.对于后世语言艺术的推动起着重要的作用。

关键词:孟子,语言艺术,论辩艺术《孟子》七篇,反映了孔子以后,最重要的儒家大师孟子对儒家学说的继承和发展,表现了孟子的思想和理论.其思想内容博大精深,语言文字明白晓畅,叙事简明扼要,说理形象生动,遂成为儒家经典之作。

《孟子》散文所散发出的语言艺术魅力千百年来一直为人们赞叹,其语言风格独树一帜,具有高超的艺术与技巧。

孟子对语言的认识,用他自己的话来说,就是“大人者,言不必信,行不必果,惟义所在”、“言近而旨远者,善言也”、“言无实不详”。

虽然这几句不足以表现《孟子》语言全部的魅力,但多多少少也算是表达了孟子对于语言的一些观点.《孟子》散文语言感情激越,气势浩然。

孟子具有刚正无畏的大丈夫人格,正如他所说:“我善养吾浩然之气.”(《公孙丑上》)他还说:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫.”(《滕文公下》)苏洵《苏批孟子》说其:“是焉得为大丈夫。

”孟子有着以天下为己任的忧国忧民的深重情感。

“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也;二者不可兼得,舍生而取义者也。

”(《告子上》)“乐以天下,忧以天下."(《梁惠王下》)正如苏辙所说:“今观其文章,宽厚宏博,充乎天地之间,称其气之大小。

"(《上枢密韩太尉书》)这种不屈的人格和高度的责任感,使《孟子》散文情感真挚浓烈,充满道德感,语言气势浩然,充塞于天地之间,气概非凡。

《孟子》语言气势雄健。

孟子的内在气质,高度自尊自信的人格及充于胸中的儒家道德,对《孟子》气势的形成起了决定性作用.此外,排比、连珠、反复等艺术手法的运用也增强了孟子文章的气势.刘大杰以为“孟子文章不仅文采华赡,清畅流利,尤以气势胜。

《孟子》的艺术成就

(一)长于论辩,是《孟子》散文的特征。

在百家争鸣的时代,要阐明自己的观点,维护自己的立场,批评其他学派,就不得不进行论辩。

事实上,好辩不仅是《孟子》的特征,《墨子》、《庄子》、《荀子》、《韩非子》等莫不如此。

先秦说理文的论辩术,由《墨子》开始,逐步走向成熟。

《墨子》采用了类比推理、归纳推理等逻辑方法。

其论辩中的逻辑思辨色彩,对先秦说理文的定型有一定的推动作用。

但墨家重质轻文,《墨子》文章质朴无华,缺乏文采,不够生动,从而使其论辩文虽逻辑严谨,文学意味却不浓。

《孟子》的论辩文,在逻辑上也许不如《墨子》严谨,但却更具有艺术的表现力,具有文学散文的性质。

《孟子》中的论辩文,也巧妙灵活地运用了逻辑推理的方法。

孟子得心应手地运用类比推理,往往是欲擒故纵,反复诘难,迂回曲折地把对方引入自己预设的结论中。

如《梁惠王下》:

孟子谓齐宣王曰:“王之臣有托其妻子于其友而之楚游者,比其反也,则冻馁其妻子,则如之何?”

王曰:“弃之。

”

曰:“士师不能治士,则如之何?”

王曰:“已之。

”

曰:“四境之内不治,则如之何?”

王顾左右而言他。

先以两个设问,使齐宣王顺着自己的思路,得出两个不言而喻的结论,而后类推下去,使齐宣王陷入自我否定的结论中而无言可对,只好“顾左右而言他”。

利用对话体论辩文的特点,巧妙设问,缓缓道来,引人入彀,“辞不迫切而意已独至”(赵岐《孟子章句?题辞》)。

《孟子》这种特点在一些长篇论辩文中,更是表现得淋漓尽致。

《孟子》对二难推理的灵活运用和机智的反应,使其论辩更有左右逢源之妙。

如陈臻利用孟子在齐不受馈金,在宋、薛却受馈金的矛盾态度,提出诘难:“前日之不受是,则今日之受非也,今日之受是,前日之不受非也,夫子必居一于此矣。

”将孟子置于两难境地,而孟子则以“皆是也”,肯定受与不受都对,都有理由,因为导致受与不受的条件不一样。

(《公孙丑下》)

(二)“孟子长于譬喻”(赵岐《孟子章句?题辞》),在论辩中常用比喻,把抽象的道理用具体生动的形象表现出来。

孟子的比喻性推理,从逻辑上来说,有些未免牵强,但却使孟子的论辩,富于形象性,具有极大的艺术感染力。

《孟子》中的比喻,大多浅近简短而贴切深刻,如“民之归仁也,犹水之就下,兽之走圹也(《离娄上》),以一个简单的比喻,表现民众归仁的必然趋势。

再如,“以若所为,求若所欲,犹缘木而求鱼也”(《梁惠王上》),生动形象地揭示出欲以霸道达到“辟土地,朝秦楚,莅中国,而抚四夷”的目的,是多么荒唐可笑。

这种简短浅近的比喻,在《孟子》中大量运用。

此外,《孟子》中也有少数就近取譬,生动有趣的寓言故事,如“齐人有一妻一妾”(《离娄下》),人物毕肖,结构完整,情节生动,具有很强的戏

剧性,成功地以齐人言行譬喻官场中那般钻营富贵利达之徒,讽刺他们的卑鄙无耻,揭露他们灵魂的丑恶。

(三)气势浩然是《孟子》散文的重要风格特征。

这种风格,源于孟子人格修养的力量。

孟子曾说:“我善养吾浩然之气。

”(《公孙丑上》)“养气”是指按照人的天赋本心,对仁义道德经久不懈的自我修养,久而久之,这种修养升华出一种至大至刚、充塞于天地之间的“浩然之气”。

具有这种“浩然之气”的人,“说大人,则藐之”(《尽心下》),在精神上首先压倒对方,能够做到藐视政治权势,鄙夷物质贪欲,气概非凡,刚正不阿,无私无畏。

写起文章来,自然就情感激越,辞锋犀利,气势磅礴。

正如苏辙所说:“今观其文章,宽厚弘博,充乎天地之间,称其气之小大。

”(《上枢密韩太尉书》)气盛言宜,孟子内在精神修养上的浩然气概,是《孟子》气势充沛的根本原因。

同时,《孟子》大量使用排偶句、叠句等修辞手法,来加强文章的气势,使文气磅礴,若决江河,沛然莫之能御。

(四)《孟子》的语言明白晓暢,平实浅近,同时又精练准确。

和古奥难懂的《尚书》及铜器铭文显然不同。

它继承发展《论语》《左传》《国语》等开创的新的书面语言形式,形成了一种精练简约、深入浅出的语言风格。

可以说,后来统治了我国两千多年的标准书面语,在《孟子》那里已经成熟了。