称谓对比与翻译

- 格式:ppt

- 大小:207.00 KB

- 文档页数:26

论中日血缘亲属称谓语差异成因及其翻译[摘要]中日两国一衣带水,同属东亚儒教文化圈,都具有父权家长制的“宗族”文化传统,但由于不同的社会背景,形成了两种不同的亲属称谓语体系。

本文从语义、分类、敬谦及词缀方面,探讨了中日血缘亲属称谓语的差异,分析其成因,总结出亲属称谓语翻译时的处理方法,并提出了中日翻译教学导入文化知识的必要性。

[关键词]亲属称谓语差异成因翻译技巧翻译教学亲属关系是人们之间一个最亲密的社会关系,在社会结构中发挥着举足轻重的社会关系。

而亲属称谓语则反映了人们的之间的这种婚姻或血缘关系,它以本人为中心确定亲族成员和本人关系的名称,是一种普遍的语言现象,是人们血缘或婚姻关系的一套特殊的语言符号的反映。

正如日本学者石川荣吉所说:“亲属称谓并不是表示个人之间的谱系的位置关系。

称谓词性意味着人类集团之分类的社会性范畴。

”亲属称谓语的研究历来受到民俗学家、人类学家和语言学家的重视。

亲属称谓语作为一种基本词汇在民族语言中形成一个严密的相对稳定的系统,反映着一个民族的社会生活、文化传统、民族心理等特点。

虽然民族与民族之间或许会有类似的文化现象,但类似并不等于完全相同,存在的差异是辨别这些亲属称谓的关键。

本文试图通过中日亲属称谓语的差异性对比,浅析其成因,总结出中日翻译教学中亲属称谓语互译的几点启示。

一、中日亲属称谓语的差异1.词义差异。

从中日四代亲属称谓対照表中可以筛选出以下同形的亲属称谓语:曾祖父、曾祖母、祖父、祖母、父、母、兄、弟、妹、叔父、伯父、兄弟、弟妹、外甥、夫、舅、姑、主人、伯母、婶母,等等。

很多同形也意义相同,但仍有部分词汇不能望文生义。

在不同文化历史背景的熏陶下,日语中的这些词语,所指范围已经和汉语的有所不同,比如兄弟、弟妹等。

例1:兄弟:汉语中的“兄弟”仅指哥哥和弟弟,兄弟还可用于平辈之间,可以用在比自己年龄小的,更可以用于对众人讲话时的谦称,此时无辈分之分。

而日语的“兄弟”不仅指哥哥和弟弟,还指姐姐和妹妹。

基于平行语料库的汉英亲属称谓语对比与翻译由于社会、文化等因素的影响,汉英亲属称谓语间的差异迥异。

本文基于汉英双向平行语料库,对汉英亲属称谓语的词汇、语义和语用特征加以对比,并在对比基础上概括了亲属称谓的翻译策略。

汉语亲属称谓语数量多,语义具体,使用频率较高,而英语亲属称谓语使用较少。

在亲属称谓语翻译过程中,译者要充分考虑语境,采用模糊法、转换法、省略法等变译手段。

标签:亲属称谓语平行语料库汉英对比翻译一、引言亲属称谓语是用于具有亲属关系的称谓,是以本人为中心确定亲族成员与本人关系的名称,是一种普遍的语言现象。

各民族语言都有表示家庭成员关系的亲属称谓,但由于历史传统、民族文化差异等因素,造成了亲属称谓语的不同。

由于亲属称谓语在社会交际中的重要地位,学界对其语义、语用和翻译都有较为广泛的研究,然而借助平行语料库对汉英亲属称谓进行定量研究的文章目前还较少。

王克非(2012)指出,平行语料库不仅可以比较两种语言的异同,还可以借助它进行翻译与教学研究。

本文对比分析了汉英基本亲属称谓语的词汇语义特征,基于平行语料库考察亲属称谓语的语用特征,概括亲属称谓的翻译策略。

二、汉英亲属称谓语的词汇语义对比汉英亲属称谓语中,语义完全对应的只有“父亲(Father)”“母亲(Mother)”“儿子(Son)”“女儿(Daughter)”两组血缘最近的亲属关系;其它亲属关系都呈现汉英多对一格局,如表1。

表1:汉英亲属称谓语的词汇语义对比汉语称谓英语称谓伯父/叔父/姑父/舅父/姨父Uncle伯母/婶母/姑姑/舅母/姨母Aunt哥哥/弟弟Brother姐姐/妹妹Sister堂哥/堂弟/表哥/表弟/堂姐/堂妹/表姐/表妹Cousin侄子/外甥Nephew侄女/外甥女Niece表1列举了基本的亲属称谓语,可以看出汉语的亲属称谓语数量比英语多,语义也更具体清晰。

具体而言,汉语亲属称谓不仅体现出辈分、性别、年龄,而且“内外有别”,区分父系与母系,血亲与姻亲。

《红楼梦》家族称谓语的翻译作者:曹立群来源:《文教资料》2018年第19期摘要:《红楼梦》是我国文学史上的一部鸿篇巨制,小说涉及的文化内涵令人叹为观止。

这部小说的翻译引起了业内的极大关注。

本文从家族称谓语的角度出发,选取《红楼梦》中几个极富代表性的场景,对比杨宪益和霍克斯两个译本的称谓翻译,用不同的翻译理论评论和分析两个译本中称谓语的翻译。

关键词:文化差异家族称谓语文化不可译归化异化功能对等《红楼梦》是我国文学史上的一部鸿篇巨制。

曹雪芹以犀利的视角和细腻的笔触描写了以贾府为首的大家族,由“鲜花着锦之盛”到凋零落败之境。

从文化角度看,《红楼梦》与其说是一部小说,倒不如说是一本构思精美、令人叹为观止的文化百科全书。

小说构思缜密,情节跌宕起伏,人物设置纷繁复杂,盘根错节,文字精美,带有中国文化传统极其深厚的底蕴和烙印。

可以说,没有中国文化为背景和渊源,就不可能成就《红楼梦》在世界文学史上独一无二的地位。

小说对诗词、绘画、园林、中医、织补、饮食等均有所涉及,这些内容正是其背后宏大的文化传统的体现。

因此,如何将这些内容及其代表的文化表现在译作当中,是当今研究者关注的一个议题。

一、东西方称谓语差异《红楼梦》当中的家族称谓语是译者感觉棘手的一个难点。

从社会语言学角度看,某一文化的称谓语越复杂,其代表的社会等级、家族辈分、性别区分就越复杂。

中国文化里的家族称谓语向来比西方复杂得多。

最典型的一个例子就是,在中文里的表哥、表姐、表弟、表妹、堂哥、堂姐、堂弟、堂妹八个含义,译成英语就只有cousin一个对应词。

《红楼梦》的故事情节主要是围绕着贾氏宗族的各个分支展开的,由贾母开始,到第二代的贾赦和贾政,再到第三代的元迎探惜,宝黛钗凤,一直到重孙贾兰。

这四代人的家族关系盘根错节,如果将其充分展开并绘成族谱,复杂得令西方人晕头转向、望而生畏。

鉴于英语语言中的亲属称谓仅限于“grandparents, parents, grandchild, aunt, uncle,cousin”等几个表明辈分的词,因此如果要将《红楼梦》中的家族称谓完整地译成英语,那么期间存在的文化缺失导致的称谓语缺失就可想而知了。

汉俄《红楼梦》亲属称谓翻译对比研究作者:何娴来源:《青年文学家》2014年第27期摘要:亲属称谓是表现交际参与人之间亲属关系的指称言语形式,同时也是一个国家、民族所特有文化的缩影与反映。

本文以《红楼梦》的中俄版为研究对象,分析俄译版中亲属称谓的翻译方法,探讨如何更好地翻译汉语中的亲属称谓。

关键词:俄汉亲属称谓;《红楼梦》;翻译对比作者简介:何娴,女(1990.10.10-),湖北省武汉市人,西安外国语大学2012级俄语学院研究生,研究方向:翻译理论与实践研究。

[中图分类号]:H059 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2014)-27--02前言:《红楼梦》是中国古典文学宝库中一颗璀璨夺目的明珠。

在这部描写封建社会贵族世家的鸿篇巨制中,大小人物达数百个之多。

人物之间的语言交际过程中所使用的亲属称谓丰富多彩,使用规则也极其繁杂。

由于中俄两国风俗传统、社会背景皆大不相同,所以亲属称谓间也存在着较大差异。

本文以《红楼梦》的中俄版为研究对象,探讨如何更好地翻译汉语的亲属称谓。

《红楼梦》主要描述的是一个生活在封建社会的大家族——贾氏家族,并且亲朋好友生活在一起。

因此,亲属称谓的复杂性在小说中展现的是淋漓尽致,这也为其俄语翻译造成了不小的难度。

下面我们就对其进行举例分析:凤姐儿想了一想,笑道:“一家子也是过正月半,合家赏灯吃酒,真真的热闹非常,祖婆婆,太婆婆,婆婆,媳妇,孙子媳妇,重孙子媳妇,亲孙子,侄孙子,重孙子,灰孙子,滴滴搭搭的孙子,孙女儿,侄孙女儿,外孙女儿,姨表孙女儿,姑表孙女儿,……嗳哟哟,真好热闹!”Фэнцзе задумалась,потом лицо ее озарилось улыбкой,и она стала рассказывать:–Некогда в одной семье,вот как мы сейчас,праздновали Новый год,все домочадцы были в сборе,любовались фонариками,пили вино,развлекались и веселились. Бабушка,мать,жены сыновей и внуков,племянники,внуки,правнуки по отцовской иматеринской линиям,родные и двоюродные… Ай я й!Вот где было шуму!在这段对话中,作者涉及到16个亲属称谓。

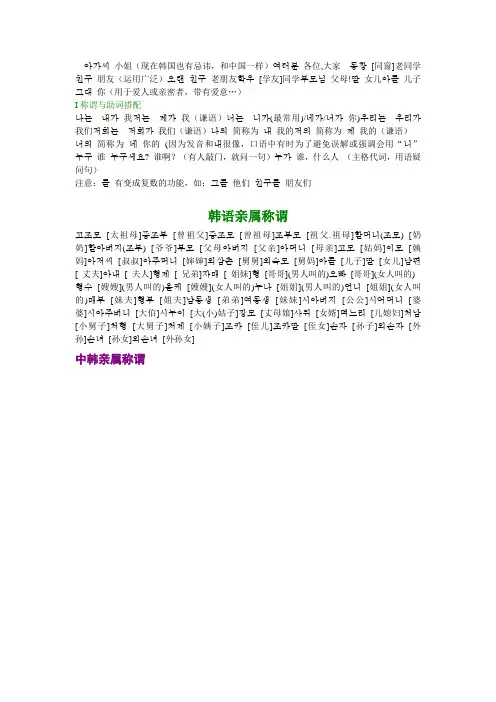

아가씨小姐(现在韩国也有忌讳,和中国一样)여러분各位,大家동창[同窗]老同学친구朋友(运用广泛)오랜친구老朋友학우[学友]同学부모님父母!딸女儿아들儿子그대你(用于爱人或亲密者,带有爱意…)I称谓与助词搭配나는 내가我저는 제가我(谦语)너는 니가(最常用)/네가/너가你)우리는 우리가我们저희는 저희가我们(谦语)나의简称为내我的저의简称为제我的(谦语)너의简称为네你的(因为发音和내很像,口语中有时为了避免误解或强调会用“니”누구谁누구세요? 谁啊?(有人敲门,就问一句)누가谁,什么人(主格代词,用语疑问句)注意:들有变成复数的功能,如:그들他们친구들朋友们韩语亲属称谓고조모[太祖母]증조부[曾祖父]증조모[曾祖母]조부모[祖父.祖母]할머니(조모) [奶奶]할아버지(조부) [爷爷]부모[父母아버지[父亲]아머니[母亲]고모[姑妈]이모[姨妈]아저씨[叔叔]아주머니[婶婶]외삼촌[舅舅]외숙모[舅妈]아들[儿子]딸[女儿]남편[ 丈夫]아내[ 夫人]형제[ 兄弟]자매[ 姐妹]형[哥哥](男人叫的)오빠[哥哥](女人叫的) 형수[嫂嫂](男人叫的)올케[嫂嫂](女人叫的)누나[姐姐](男人叫的)언니[姐姐](女人叫的)매부[妹夫]형부[姐夫]남동생[弟弟]여동생[妹妹]시아버지[公公]시어머니[婆婆]시아주버니[大伯]시누이[大(小)姑子]장모[丈母娘]사위[女婿]며느리[儿媳妇]처남[小舅子]처형[大舅子]처제[小姨子]조카[侄儿]조카딸[侄女]손자[孙子]외손자[外孙]손녀[孙女]외손녀[外孙女]中韩亲属称谓称谓是为了表示人们社会关系才产生的。

它区分了人们在社会关系中所扮演的不同角色。

从广义上讲,是指事物的名称、称呼。

据《现代汉语词典》的解释,狭义的称谓指的是“人们由于亲属和别的方面的相互关系,以及由于身份、职业等等而得来的名称。

如:父亲、师傅、支书等。

”也就是说,称谓是人们由于血缘等关系,以及社会地位、职业等而得来的称。

泰语称谓与汉语称谓对比摘要本论文就汉泰称谓语进行了两方面的对比,包括:汉泰亲属称谓语对比、汉泰社会称谓语对比。

其研究,对中泰学生学习对方的语言及从事中泰翻译者很有帮助。

因为语言翻译不仅仅是把双方语言的同义词对应就能解释真正的词义,文化背景及民族语言背景对语言影响更直接。

尤其是称谓语,与人有着直接的关系。

称谓语翻译除了把双方语言的同义词对应以外,还必须考虑语言背景的文化、民族、信仰、政治、宗教等客观因素,这样才能准确地对应和使用。

关键词:亲属称谓;社会称谓The Differences Between Thailanguage-ChineseAppellationAbstractTherefore,these are the topics that a comparative study of addressing terms in Chinese and Thailanguage systems,will need to cover.These is consist of kinship terms,social addressing terms.The outcome of this research will not only beusefull for people who are interested in Thai-Chinese language studies but also for China-Thai or Thai-China translators who are in need of clear translation methods against a general background of language, culture, belief, politics and religion.Key word: kin; sicial appellation目录前言 (1)第一章泰汉称谓语前人研究综述 (1)1.1 称谓语定义及分类 (5)1.2 泰语称谓语概述 (5)1.3 汉语称谓语概述 (6)第二章泰汉亲属称谓语对比...........................................2.1 泰语亲属称谓语的构成内容........................................2.1.1 血亲亲属 (8)2.1.2 姻亲亲属 (9)2.2 汉语亲属称谓语的构成内容........................................2.2.1 直系亲属 (10)2.2.2 旁系亲属 (10)2.2.3 外亲亲属 (10)2.2.4 姻亲亲属 (10)第三章泰汉社会称谓语对比..........................................3.1 通常称谓语 (12)3.2 职业称谓语 (12)3.3 姓名称谓语 (13)3.4 人称代词 (14)结论 (17)参考文献...........................................................致谢...............................................................前言本论文的主要研究目标是探讨泰语称谓与汉语称谓对比,对比它们的亲属称谓和社会称谓,分析汉泰称谓语的构成内容,以便学习汉泰语者及汉泰语翻译人员能更加准确地使用称谓语。

人名、称谓翻译要“名副其实”——《茶馆》两英译本人名翻译对比研究摘要:人名不仅是人的代号、称谓,还有着丰富的寓意和文化内涵,作品中经过作家加工创作的人名更是如此。

《茶馆》的两种译本在人名翻译上之所以出现很大的差别,归根结底是文化的差异导致的。

人名的翻译对读者理解作品有着重要的意义,译者必须从作品内容和语境出发,更要在翻译的过程中从研究文化差异入手去研究语言差异,只有这样才能更大限度地传达文学作品中人名所承载的全部信息,才能最大程度地实现文学作品人名翻译的“名副其实”目标。

关键词:人名;称谓;文化;音译;意译姓名是一种普遍的语言现象,它承载着一个民族的语言、历史、地理、宗教信仰、民族习俗、社会状况等各方面的信息,对于作为源于生活又高于生活的文学作品来说更是如此。

作家在为人物命名时,总是根据创作意图,精心设计和选择人物的名字,绝非随心所欲、信手杜撰。

研究文学作品中人名的文化内涵及其翻译,对于提高译本的可读性和促进中西方的文化交流来说具有相当重要的意义。

翻译界有“译名难于译文”的说法,看来人名翻译的不是一个简单的问题,译得太简单化了,既不符合起名人的初衷,更无法使译文读者产生与原文读者类似或等同的阅读心理效果。

(许均, 1995)笔者通过对比研究英若诚和霍华分在翻译过程中对《茶馆》中人名的处理,探讨如何使文学作品中人名的翻译实现最大程度的“名副其实”。

一、《茶馆》两译文对人名的处理《茶馆》是老舍先生的一部话剧力作,目前比较通用的两个英文版本分别来自中国翻译家英若诚(简称“英译本”)和外籍翻译家霍华(John Howard Gibbon)(简称“霍译本”)。

话剧本身不算长,但前前后后有五十余个人物出场,重要角色也不下二十人。

根据剧中人物名字来看,主要有以下几类(带括号的为剧中用的称谓)。

1、姓+名,如王利发、秦仲仪、宋恩子等。

2、姓+绰号,如唐铁嘴、刘麻子、大傻杨。

3、姓+职务,如王掌柜、庞太监、沈处长。

摘要:问候语作为日常交际的一部分在各国文化中都占据着重要地位。

比较英汉两种问候语的内容、意义、结构、称谓、合作原则等方面,可以得出二者在问候语使用中的差异,并对跨文化交际中的语用失误提供了一定的借鉴。

关键词:英汉语言;问候语;差异问候语作为社交礼仪的重要组成部分,是人们社会生活中最为普遍的语言表达,在各国文化中都具有建立和延续各种人际关系的作用。

通过问候语的使用,交际双方的身份、地位、角色以及二者之间的亲疏关系被突出出来并加以确定。

它们也是一种常规用语,构成了各民族文化的一部分。

在同一语言内部,其成员对问候语的使用表现为一种无意识的社会习惯;然而,在跨文化交际中,由于各民族文化背景的差异,人们在使用问候语时经常会产生一些交际失误。

本文将从语言学不同角度对英汉招呼语进行了系统对比分析,通过内容、意义、结构、称谓、合作原则等方面的对比,指出不同语言的问候语在表达形式和实际使用方面的差异。

英汉问候语的功能和使用是相似的,但其在内容、语义、句型结构等方面却是大有区别的。

接下来本文就将逐一从五个方面对英汉问候语的差异进行对比。

1内容差别中英文招呼语的重要区别之一就是问候语内容的差异。

从古至今,中国人不仅把食物作为人的第一需求,而且还将其作为聊天的中心,所以人们一见面通常使用“吃了吗?”作为问候语。

在英语国家,人们通常将谈论天气作为问候语,如,“Lovely day.isn’t it?”(天气挺好,是吧!),“It’s s0 cold today,isn’t it?”(今天真冷,对吧?),“It’s extremely windy today,isn’t it?”(风真大。

不是吗?)。

这种语言现象主要归因于英国多变的天气。

由于英语和汉语一些习惯性的问候语在内容方面存在差别,所以在使用时应考虑文化差异,以免产生不必要的尴尬。

例如。

在英语中“你吃了吗?”并不是一种问候语,而是男士向女士发出的邀请。

中文问候语的内容可以根据说话双方的关系、场合、心理状态等进行变化。

《红楼梦》称谓语翻译赏析摘要本文通过《红楼梦》人物对话中称谓语英译的对比分析,详细阐述了中英称谓文化的差异及其对翻译所造成的困难,深入探讨了异化和归化策略在杨氏和霍氏英译本中的应用,并指出二者的利弊。

笔者认为,随着跨文化传播的不断发展,未来的翻译实践会呈现出以异化为主、归化为辅的趋势。

关键词:红楼梦称谓语翻译异化与归化中图分类号:h059 文献标识码:a一引言《红楼梦》素来被誉为中国明清文化历史的全息图,细致入微地描绘了四大家族的盛衰荣枯。

其中人物几百余,作者生动真实地构建了一个纷繁复杂的人际称谓系统。

其中各种称谓语的使用大致遵循四项原则,即:宗法、等级、礼仪、情感(孙炜,1991)。

宗法原则决定亲属称谓语的使用,等级原则制约社会地位称谓语的选用,礼仪原则规约了敬谦语的使用,而情感原则决定了在不同场合说话人如何选择恰当的词语来表达对听话人或所指对象的爱憎(刘泽权,2006)。

对《红楼梦》称谓系统的研究一直是文化学和社会学的热点,而其中人际称谓的翻译恰好反映了中西文化的差异和交锋,是文化翻译研究的典型案例(冯庆华,2006)。

时下,《红楼梦》较为流行的两个英译本是杨宪益夫妇的a dream of red mansions 和霍克斯及其女婿闵费德的the story of the stone.谈及文化翻译,不可忽视的是一直以来的“归化(domestication)”与“异化(foreignization)”之争。

二者最早是由美国翻译家韦努蒂提出的。

本文依据韦努蒂对翻译策略的划分,围绕宗法、等级和礼仪三原则,从《红楼梦》原文中选取若干具有代表性的话语片段,对比分析上述两英译本对其中称谓语的不同处理情况。

二宗法原则——亲属称谓语亲属称谓语是反映人们血缘或婚姻关系的一套特殊的语言符号。

受封建宗法礼教的影响,汉语的亲属称谓不仅区分了父系和母系、直系和旁系,更表明尊卑辈分和长幼顺序,表现出分类精细、名目繁多、语义明晰的特点。

英汉翻译中第三人称代词照应衔接手段对比与翻译一、引言在语篇理解中,一个词语的解释不能从词语本身获得,必须从该词语所指的对象中寻求答案,这就产生了照应关系。

(Halliday,1976:31 )照应是一种语义关系,是语篇中某一成分和另一个成分之间指称意义相互解释。

不管是中文还是英文,照应就是用简短指代形式表达上下文中已经或即将提到的内容,使语篇在修辞上言简意赅,结构上更加紧凑。

(邵志洪,2005:97 ) 英汉翻译中,语篇或语义照应关系是译者考虑重点,第三人称代词是语篇层面上照应重要表现形式。

因此,本文主要讨论英汉翻译中第三人称代词照应衔接手段对比与翻译。

二、韩礼德照应理论韩礼德认为,照应性可以指导读者从某个方向回收理解有关语言成分所需要的信息。

照应可为句子层面上,也可是语篇层面上。

句子层面上照应对语篇衔接意义不大;语篇层面照应表现为照应使发话者通过语言手段来指代语篇中所涉及实体、概念或事态。

从语用功能角度看,照应可以分为外指和内指两种。

外指照应指语篇中某个成分参照点存在于语境中;内指所指内容可以在文章中上下文找到所指对象。

照应就是行文中前后语言对应关系,根据照应所指意义位置不同,内指照应包括两种。

前指照应在文中所指内容可以在指代词的前面找到,同理,后指照应在文中指代的意义应位于指代词的后面,相比之下,前指照应在英汉语篇中承担了大部分语篇衔接功能。

因此,内指照应中前指照应就成了照应关系和翻译方法研究重点。

Halliday 根据指代对象不同,又将照应划分为人称照应、指示照应和比较照应。

在这三种照应中,人称照应较指示照应和比较照应使用更多,对英汉翻译影响也更大。

而人称照应中第三人称代词语篇照应功能又主要体现在前指照应上,语言学又把前指照应划分为表层前指和深层前指。

表层前指,从语言学角度来讲,是由该种语言的语法和句法结构特点决定的;而由语境、语用因素控制的前指,即为深层前指。

(朱永生,2001:89 )本文从表层前指和深层前指两方面,探讨第三人称代词中英文对比分析和中英文翻译方法。

智库时代 ·121·百家争鸣从某种程度上讲,人类在感情方面有许多相似之处,同时在感受客观事物、社会经历等方面也颇为相似。

尽管如此,由于生活环境、经历的历史发展过程不相同,人类在知识、信仰、价值观、思维方式、风俗习惯等各方面也不尽相同。

作为中国最优秀的古典文学之一,长篇小说《红楼梦》具有深刻的思想价值和卓越的艺术成就,可以说是中国封建社会的一本比较完善的“百科全书”,尤其是书中所描写的官职、风俗、称谓、饮食、服饰、乐器、诗词、书画等有力地彰显了中华民族博大精深的文化底蕴,目前已被翻译成各国语言而广泛传播于世界各地。

翻译是跨语言、跨文化、跨社会的一种国际性交际活动,它是语言的转换过程,也是反映不同社会特征的文化转换过程。

当然,要想成为一名合格且优秀的翻译人员,至少精通两种语言,具备两种文化意识,本文试图通过杨宪益和霍克思的两部《红楼梦》译本进行英汉称谓翻译的比较,挖掘他们在传递文化信息等方面所采取的称谓翻译技巧,以便更好地把握不同译本《红楼梦》中称谓翻译的恰当处理策略。

一、影响英汉称谓翻译不同的文化因素(一)中英亲属称谓语方面中华民族历经了很长一段时间以农业经济为基础的封建时代,那个时期民众的劳作主要是付出体力,为此构成了以男性为中心,特别是以父子关系为基础的家庭体系,其血缘关系较为繁杂,且基于此构成了家族中严密的等级机制。

譬如:我国古时候的家族中曾经长时间崇尚“男尊女卑”、“老幼有序”等,为此汉语亲戚称呼语也类别众多、年纪、辈分清楚,乃至部分区域还区分了父系和母系、直系和旁系,以此体现由于血统不一样而产生的等级亲属机制。

除此以外,古代的血缘宗法关系也是一种根本的政治关系,就像王位继承也是子孙的时代相传,一般不会轻易拱手让给别的族人,除非改朝换代,这也是形成中国以血缘关系为基础的亲族制度的重要文化因素[1]。

(二)中英社交称谓语方面中国古代人就有一种“重官轻商”的观念,人们都梦想自己又朝一日能够当官,只要在官场上拥有小小的官职就会让人兴奋不已,特别是“金榜题名”已经成料中国人感觉最为辉煌的时刻。

第一节英汉家庭称谓和社交称谓的语用对比称谓是人们在相识或交往中不可避免地要面临的看似简单的问题。

家庭称谓是指在家庭范围内部家庭成员之间相互的称呼语;社会称谓是社会群体内人与人之间在言语交际中的称呼语。

它对人际关系的建立有着非常重要的影响,甚至有决定性的影响。

现在,让我们来看看英汉语言中是如何运用称谓进行交际的。

1. 英汉家庭称谓差异在用英汉语言进行交际时,由于文化背景不同,家庭称谓的词语常常在交际双方理解称谓意义方面造成很大的难度,。

汉语中的很多称呼语表达了较具体的关系,而英语却没有这样的对应词。

因而影响了交际的顺利进行。

我们先来看看下面的英汉家庭称谓对照表:从上述英汉对照表可以看出,汉语当中家庭称谓远比英语家庭称谓详尽繁杂得多。

就拿汉语中的堂、表亲属关系来讲。

从以上对照表可以看到,汉语有八个不同的称呼,而英语却只有一个词“cousin”统称之。

实际上,以上只是部分亲属关系,还有很多的亲属关系,比如,“姨奶奶”、“嫂子”、“弟妹”、“小舅子”、“外甥”等更细繁的方式来区别亲属关系,给英汉言语交际造成了很大的困难。

这是英汉家庭称谓的差异之一。

英汉家庭称谓的第二个差异是:汉语中,同辈家庭成员和亲戚的称谓需要根据年龄的不同加以区别。

比如有大哥、二哥;大姐、二姐等的区别。

英语当中则非常简单,不分年龄,同辈男性通用同一称呼:“brother”,同辈女性都称呼为:“sister”。

汉语称比父亲年长者为“伯伯”,称比父亲年轻的为“叔叔”,但英语中一律用“uncle”这个词。

2. 英汉社会称谓差异社会称谓理所当然要受到社会、文化的影响。

在同一社会群体中,任何言语交际都无不面临相互间约定俗成地、适当地称呼问题,而交际双方的关系因此得到建立和维护。

但是,在跨文化的英汉言语交际中,由于社会文化背景不同,社会称谓已成为一个不小的问题而受到重视。

我们先来看看在英语社会里人与人之间在称谓上的变化:在英语社会里,人们初次见面或刚开始相识的时候,常常使用“Sir”、“Madame”、“Mr.Smith”、“Mrs.Smith”、“Dr.John”等,但一般不用“comrade”或“master”。

英汉亲属称谓语的对比摘要:由于宗教信仰不同。

英汉亲属称谓语存在着种种差异。

本文试将英汉亲属称谓语进行分析,并从宗教信仰角度审视了亲属称谓语在汉语和英语中的差异。

关键词:英汉称谓语;儒家思想;对比前言称谓是人类社会中体现特定的人际关系中的身份角色的称呼,它反映着一定社会文化或特定语言环境中人与人之间的关系。

亲属称谓(kinship term)是一定的亲属制度(kinship system)所产生的文化符号,它以简单的术语形式反映复杂的亲属制度。

不论语言如何发展,亲属称谓语总能体现着彼此之间的性别、年龄、辈分、血缘和婚姻,因而。

英汉亲属称谓语拥有一些相同特征。

当然,亲属称谓语也有着自己的语义,与社会和文化丝丝相连。

不同的文化和社会环境诞生了不同的称谓语。

通过分析英汉亲属称谓语,使我们认识到英汉亲属称谓语存在着种种差异,是由于两国人民的宗教信仰不同。

了解它们的差异,有助于掌握好英语语言。

一、英汉亲属称谓语对比在现实生活中,如果有人说:“Tom’s brother marries John’s sister”。

若没有相关信息,这句话很难翻译成汉语,因为我们不清楚汤姆的兄弟是比汤姆大还是小,同样,约翰的姐妹是比约翰大还是小。

因而,英汉亲属称谓语在表达上是有区别的。

汉语有许多词来表达亲属称谓,而英语相对而言就少一些。

我们来看下面表格:从上面的表格可以看出英汉亲属称谓语的异同之处,最根本的特征是他们之间人与人的称谓关系是建立在性别和婚姻之上的。

比如,英语中的father和汉语中的父亲与英语中的mother与汉语中的母亲形成性别对比,同样,汉语中的丈夫和英语中的husband与英语中的wife与汉语中的妻子形成对比。

但在这两中称谓语体系中,仅仅只有少数几个如父亲、母亲、丈夫、妻子等有相对应的语言,而大部分汉语称谓语在英语中找不到直接的对应语,从而,英汉亲属称谓语是有区别的。

我们很容易发现的一点是:汉语的称谓语比英语复杂。