破伤风

- 格式:ppt

- 大小:8.29 MB

- 文档页数:30

破伤风破伤风(tetanus)是指破伤风杆菌侵入人体伤口并生长繁殖、产生毒素而引起的一种特异性感染。

常继发于各种创伤后,亦可发生于不洁条件下分娩的产妇和新生儿。

【病因】破伤风杆菌为革兰染色阳性厌氧芽胞杆菌,广泛存在于泥土和人畜粪便中。

破伤风杆菌及其毒素不能侵入正常的皮肤和粘膜,但一切开放性损伤,如火器伤、开放性骨折、烧伤,甚至细小的木刺或锈钉刺伤等,均可能引起破伤风。

破伤风的发生除与细菌毒力强、数量多或人体缺乏免疫力等因素有关外,伤口缺氧是一个非常重要的因素。

当伤口因狭深、缺血、坏死组织多、血块堵塞,或堵塞过紧、引流不畅等因素而形成一个适合该菌生长繁殖的缺氧环境,尤其同时混有其他需氧菌感染而消耗伤口内残留的氧气时,更利于破伤风的发生。

【病理生理】破伤风杆菌产生的外毒素,即痉挛毒素与溶血毒素,是导致破伤风病理生理改变的原因。

痉挛毒素引起一系列临床症状和体征,而溶血毒素可引起局部组织坏死和心肌损害。

痉挛毒素经血液循环和淋巴系统至脊髓前角灰质或脑干的运动神经核,与中间联络神经细胞的突触相结合,抑制突触释放抑制性传递介质,使仅一运动神经系统因失去抑制而兴奋性增强,导致随意肌紧张与痉挛;痉挛毒素亦可阻断脊髓对交感神经的抑制而致交感神经过度兴奋,引起血压升高、心率增快、体温升高、出汗等。

【临床表现和诊断】破伤风潜伏期平均为6~12日,亦可短于24小时或长达20~30日、甚至数月。

潜伏期越短,预后越差。

(一)前驱症状乏力、头晕、头痛、咬肌紧张、酸胀、咀嚼无力、烦躁不安、打呵欠等。

常持续12—24小时。

(二)症状和体征在肌肉紧张性收缩(肌强直、发硬)的基础上,呈阵发性强烈痉挛。

最初受影响的肌群是咀嚼肌,以后依次为面肌、颈项肌、背腹肌、四肢肌群,膈肌和肋间肌。

表现为咀嚼不便、张口困难(牙关紧闭)、蹙眉、口角下缩、咧嘴“苦笑”、颈部强直;头后仰、腰部前凸、足后屈,形成弓背,而四肢呈屈膝、弯肘、半握拳等痉挛姿态,共同形成“角弓反张”或“侧弓反张”状;强烈的肌肉痉挛可致肌断裂,甚至发生骨折。

破伤风破伤风是由破伤风梭菌经过伤口感染的急性、中毒性传染病。

破伤风杆菌及其毒素不能侵入正常的皮肤和粘膜,故破伤风都发生在伤后。

一切开放性损伤,均有发生破伤风的可能。

破伤风- 简介破伤风(tetanus)是破伤风杆菌在化脓菌感染的伤口中繁殖产生外毒素引起的中枢神经系统暂时性功能性改变。

破伤风的临床表现为全身骨骼肌持续性强直和阵发性痉挛,严重者可发生喉痉挛窒息、肺部感染和衰竭。

破伤风杆菌侵入伤口后,在低氧条件下(破伤风杆菌是专性厌氧菌)就能在局部迅速繁殖而产生毒素。

[1]破伤风是可以预防的疾病,只要重视破伤风的预防,采用有效的预防措施,即可大大降低破伤风的发病率。

破伤风- 分类破伤风梭菌“A33”,“新生儿破伤风”“A33。

X01”,“新生儿破伤风”“A34”,“产科破伤风”“A34。

X51”,“产后(产褥期)(分娩)破伤风”“A34。

X52”,“破伤风伴有流产或异位妊娠”“A35”,“其他破伤风”“A35。

X01”,“破伤风在其他方面未特指”“A35。

X51”,“强直性破伤风”破伤风- 病因破伤风是一种历史较悠久的梭状芽胞杆菌感染,破伤风杆菌(Clostridiumtetani)侵入人体伤口、生长繁殖、产生毒素可引起的一种急性特异性感染。

破伤风杆菌及其毒素不能侵入正常的皮肤和粘膜,破伤风是常和创伤相关联的一种特异性感染,除了可能发生在各种创伤后,还可能发生于不洁条件下分娩的产妇和新生儿。

病菌是破伤风梭菌,为专性厌氧,革兰染色阳性。

平时存在于人畜的肠道,随粪便排出体外,以芽胞状态分布于自然界,尤以土壤中为常见。

此菌对环境有很强的抗力,能耐煮沸。

创伤伤口的污染率很高,战场中污染率可达25 %~80%。

但破伤风发病率只占污染者的1%~2%,提示发病必须具有其他因素,主要因素就是缺氧环境。

创伤时,破伤风梭菌可污染深部组织(如盲管外伤、深部刺伤等)。

如果伤口外口较小,伤口内有坏死组织、血块充塞,或填塞过紧、局部缺血等,就形成了一个适合该菌生长繁殖的缺氧环境。

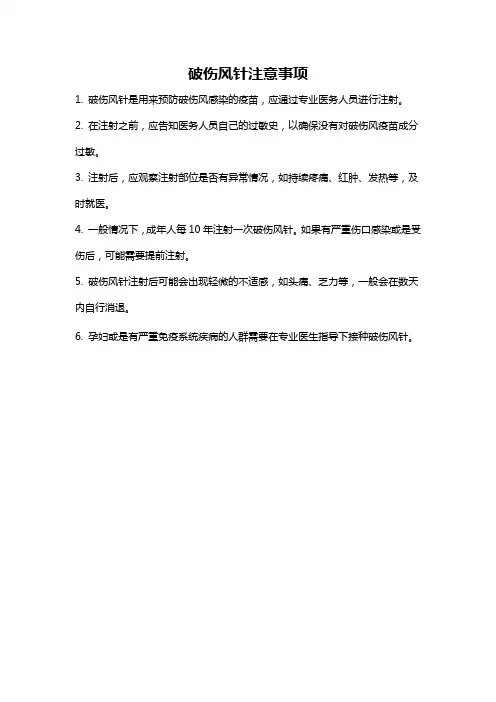

破伤风针注意事项

1. 破伤风针是用来预防破伤风感染的疫苗,应通过专业医务人员进行注射。

2. 在注射之前,应告知医务人员自己的过敏史,以确保没有对破伤风疫苗成分过敏。

3. 注射后,应观察注射部位是否有异常情况,如持续疼痛、红肿、发热等,及时就医。

4. 一般情况下,成年人每10年注射一次破伤风针。

如果有严重伤口感染或是受伤后,可能需要提前注射。

5. 破伤风针注射后可能会出现轻微的不适感,如头痛、乏力等,一般会在数天内自行消退。

6. 孕妇或是有严重免疫系统疾病的人群需要在专业医生指导下接种破伤风针。

破伤风是一种历史较悠久的梭状芽胞杆菌感染,破伤风杆菌(Clostridium tetani)侵入人体伤口、生长繁殖、产生毒素可引起的一种急性特异性感染。

破伤风杆菌及其毒素不能侵入正常的皮肤和粘膜,故破伤风都发生在伤后。

一切开放性损伤,均有发生破伤风的可能。

什么原因引起破伤风?破伤风杆菌侵入人体伤口、生长繁殖、产生毒素引起的一种急性特异性感染。

破伤风有什么症状?1.潜伏期:长短不一,往往与曾否接受过预防注射,创伤的性质和部位及伤口的处理等因素有关。

通常7 ̄8日,但也有短仅24小时或长达几个月或数年。

2.前驱期:乏力、头晕、头痛、咀嚼无力、反射亢进,烦躁不安,局部疼痛,肌肉牵拉,抽搐及强直,下颌紧张,张口不便。

3.发作期:肌肉持续性收缩。

最初是咀嚼肌,以后顺序是脸面、颈项、背、腹、四肢、最后是膈肌、肋间肌。

4.对声、光震动、饮水、注射可诱发阵发性痉挛。

患者神志始终清楚,感觉也无异常。

一般无高热。

预防破伤风的方法有:1、正确处理伤口。

对于一般小的伤口,可先用自来水或井水把伤口外面的泥、灰冲洗干净。

有条件的,可在伤口涂上碘酒等消毒药水,然后在伤口上盖一块干净的布,轻轻包扎后再到医院进一步治疗。

对于一些大的伤口,可先用干净的布压住伤口,然后迅速去医院治疗。

2、注意产妇卫生。

3、注射预防针。

4、内服中药。

并发症:除可发生骨折、尿潴留和呼吸停止外尚可发生以下并发症:①窒息:由于喉头呼吸肌持续性痉挛和粘痰堵塞气管所致;②肺部感染:喉头痉挛、呼吸道不畅、支气管分泌物郁积、不能经常翻身等都是导致肺炎肺不张的原因;③酸中毒:呼吸不畅、换气不足而致呼吸性酸中毒,肌强烈收缩、禁食后体内脂肪不全分解,使酸性代谢产物增加造成代谢性酸中毒;④循环衰竭:由于缺氧、中毒,可发生心动过速,时间过长后可形成心力衰竭,甚至发生休克或心搏骤停。

这些并发症往往是造成病人死亡的重要原因,应加强防治。

破伤风需要做哪些检查?1.患者有开放性损伤感染史,或新生儿脐带消毒不严,产后感染,外科手术史。

破伤风处置与破伤风免疫接种指导一、关于破伤风二、破伤风杆菌特性三、破伤风常见致病原因四、破伤风发病机制四、破伤风临床表现五、破伤风临床分型六、破伤风临床诊断七、破伤风预防流程八、破伤风免疫接种九、主动免疫十、被动免疫十一、关于免疫接种知识问答一、关于破伤风破伤风是指因破伤风芽胞杆菌通过皮肤或黏膜破口侵入人体,在厌氧环境中繁殖并产生外毒素,引起的以全身骨骼肌持续强直性收缩和阵发性痉挛为特征的急性、特异性、中毒性疾病。

当其侵入人体组织,在缺氧环境中大量繁殖,释放痉挛毒素时,就会引发破伤风。

破伤风痉挛毒素是一种神经毒素,毒性极强,对人的致死量小于1微克。

二、破伤风杆菌特性破伤风杆菌,学名“革兰氏阳性厌氧芽胞杆菌”,其芽胞对外界环境的抵抗力很强,存在于土壤中数年仍有传染性,需经煮沸1小时,或在高压蒸气中(120°C)10分钟,或在5%石碳酸溶液中浸泡10小时~12小时,才能把它杀死,具有不易杀死的特性。

破伤风杆菌那种环境中居多破伤风芽胞杆菌在自然界中分布广泛,可存在于土壤、灰尘、人或哺乳动物粪便等中,连手术室中也发现过它的身影。

三、破伤风常见致病原因1.外伤所致:破伤风梭菌可以通过破损的皮肤进入体内,通常是污染的物体造成的伤口(如:被泥土、粪便、痰液污染的伤口,钉子或针造成的穿刺伤,烧烫伤,挤压伤,烟花爆竹炸伤等),伤口内有坏死组织。

外伤是造成破伤风感染的主要因素。

2.软组织感染:皮肤软组织有细菌感染史(如慢性中耳炎、慢性鼻窦炎、牙周感染、肛周感染等);3.有消化道破损病史(如消化道手术史、消化道穿孔等)。

四、破伤风发病机制破伤风梭菌对活组织、淋巴结、血液无侵袭力,但可产生毒素引起发病。

毒素有两种:溶血素和痉挛毒素。

目前溶血素的作用尚未明确,可能造成组织损伤。

痉挛毒素即破伤风毒素,是破伤风梭菌致病的主要因素。

破伤风痉挛毒素是单链蛋白,分子量约150kDa,由1315个氨基酸组成,被切割为重链和轻链,由二硫键连接在一起。

破伤风文章目录*一、破伤风的概述*二、破伤风的典型症状*三、破伤风的病因病机*四、破伤风的检查诊断鉴别方法*五、破伤风的并发症*六、破伤风的防治方案破伤风的概述1、定义破伤风(tetanus)是破伤风梭菌经由皮肤或黏膜伤口侵入人体,在缺氧环境下生长繁殖,产生毒素而引起肌痉挛的一种特异性感染。

破伤风毒素主要侵袭神经系统中的运动神经元,因此本病以牙关紧闭、阵发性痉挛、强直性痉挛的为临床特征,主要波及的肌群包括咬肌、背棘肌、腹肌、四肢肌等。

破伤风潜伏期通常为7~8天,可短至24小时或长达数月、数年。

潜伏期越短者,预后越差。

约90%的患者在受伤后2周内发病,偶见患者在摘除体内存留多年的异物后出现破伤风症状。

人群普遍易感,且各种类型和大小的创伤都可能被含有破伤风梭菌的土壤或污泥污染,但只有少数患者会发病。

在户外活动多的温暖季节,受伤患病者更为常见。

患病后无持久免疫力,故可再次感染。

2、别称无。

3、发病部位全身。

4、传染性无传染性。

5、高发人群无人群限制。

6、科室普外科、内科。

破伤风的典型症状1、破伤风的典型症状病人先有乏力、头晕、头痛、咬肌紧张酸胀、烦躁不安、打呵欠等前驱症状。

这些前驱症状一般持续12~24小时,接着出现典型的肌强烈收缩,最初是咬肌,以后顺次为面肌、颈项肌、背腹肌、四肢肌群、膈肌和肋间肌。

病人开始感到咀嚼不便,张口困难,随后有牙关紧闭;面部表情肌群呈阵发性痉挛,使病人具有独特的“苦笑”表情。

颈项肌痉挛时,出现颈项强直,头略向后仰,不能做点头动作。

背腹肌同时收缩,但背肌力量较强,以致腰部前凸,头及足后屈,形成背弓,称为“角弓反张”状。

四肢肌收缩时,因屈肌经伸肌有力,肢体可出现屈膝、弯肘、半握拳等姿态。

在持续紧张收缩的基础上,任何轻微刺激,如光线、声响、震动或触碰病人身体,均能诱发全身肌群的痉挛和抽搐。

每次发作持续数秒至数分钟,病人面色紫绀,呼吸急促,口吐白沫,流涎,磨牙,头频频后仰,四肢抽搐不止,全身大汗淋漓,非常痛苦。

破伤风完整版课件一、教学内容本节课的教学内容选自人教版小学科学四年级下册第17课《破伤风》。

主要内容包括:破伤风的定义、破伤风杆菌的特点、破伤风感染的症状、破伤风的预防等。

二、教学目标1. 让学生了解破伤风的定义和特点,知道破伤风感染的症状。

2. 培养学生探究科学问题的能力,提高学生的动手操作能力。

三、教学难点与重点重点:破伤风的定义、特点、症状和预防方法。

难点:破伤风杆菌的繁殖过程,破伤风疫苗的原理。

四、教具与学具准备教具:PPT、显微镜、破伤风杆菌模型、疫苗模型。

学具:笔记本、彩色笔。

五、教学过程1. 引入:通过展示破伤风患者的图片,引起学生对破伤风的关注,激发学生的学习兴趣。

2. 讲解:详细讲解破伤风的定义、特点、症状和预防方法。

3. 演示:用显微镜观察破伤风杆菌模型,让学生了解破伤风杆菌的形态特征。

4. 讨论:让学生分组讨论破伤风疫苗的原理,培养学生的团队合作能力。

5. 练习:让学生完成课后练习,巩固所学知识。

六、板书设计板书内容:破伤风的定义、特点、症状、预防方法。

七、作业设计作业题目:1. 请简要描述破伤风的定义、特点、症状和预防方法。

2. 画出破伤风杆菌的形态特征。

答案:1. 破伤风是一种由破伤风杆菌引起的急性传染病,特点是肌肉强直、痉挛,症状包括牙关紧闭、颈部僵硬、四肢抽搐等。

预防方法包括保持伤口清洁、及时接种破伤风疫苗等。

2. 破伤风杆菌是一种革兰氏阳性细菌,呈杆状,有鞭毛,能产生外毒素。

八、课后反思及拓展延伸课后反思:1. 学生对破伤风的定义、特点、症状和预防方法的理解程度。

2. 学生在讨论破伤风疫苗原理时的表现,团队合作能力的培养。

3. 教学过程中是否有学生难以理解的地方,需要改进的地方。

拓展延伸:1. 让学生了解其他常见的传染病,如流感、肺结核等,掌握其预防方法。

2. 组织学生参加学校举办的卫生知识讲座,提高学生的卫生意识。

3. 邀请医生到校进行破伤风疫苗接种,让学生亲身体验疫苗接种的过程。

破伤风正常注射方法

破伤风,又称为破伤风疫苗接种,是一种预防破伤风的有效方法。

破伤风是由破伤风梭菌产生的一种急性传染病,主要通过伤口

感染引起。

破伤风疫苗接种是预防破伤风的主要手段之一,正确的

注射方法对于预防破伤风至关重要。

破伤风疫苗一般是通过皮下注射的方式进行接种的。

接种破伤

风疫苗的注射部位一般在上臂三角肌肌肉处,这个部位的皮下组织

较为松软,比较适合注射。

接种时,需要先进行皮肤消毒,然后用

一次性注射器将疫苗注射到皮下组织中。

接种后,还需要观察注射

部位是否有局部反应,如红肿、疼痛等情况。

在进行破伤风疫苗接种前,需要对接种者进行健康评估,了解

接种者的过敏史、疾病史等情况,以确保接种的安全性。

对于有过

敏史或者接种者患有某些疾病的情况,需要在医生的指导下进行接种,并且在接种后进行观察。

破伤风疫苗接种一般需要按照规定的接种程序和接种剂量进行,接种者需要严格按照医生的建议和指导进行接种。

在接种后,接种

者需要注意保持接种部位的清洁,避免接种部位受到感染。

在接种

后,还需要注意观察自身的身体状况,如出现异常症状需要及时就医。

总的来说,正确的破伤风疫苗接种方法对于预防破伤风具有重要意义。

接种者需要选择合适的接种机构进行接种,严格按照医生的指导进行接种,保持接种部位的清洁,观察自身的身体状况,以确保接种的效果和安全性。

希望大家能够重视破伤风疫苗接种,保护自己和他人的健康。