续资治通鉴长编

- 格式:ppt

- 大小:451.50 KB

- 文档页数:21

(1)、先是,两京军巡及诸州马步判官,皆以补将吏,於是诏吏部流内铨注拟选人。

1.两京军巡:两京指东京开封府和西京河南府。

北宋王朝共有四京,即东京开封府、西京河南府、北京大名府和南京应天府。

●宋初沿五代时晋汉周旧制,以开封府为东京,河南府(今河南洛阳东)为西京。

●北京大名府:北宋宋仁宗时期为抵御契丹将大名建为陪都,即今河北省大名市●南京应天府:北宋置应天府在宋州(今河南商丘),因太祖在后周曾任归德节度使,治所在宋州,故于宋真宗景德三年(1006)升宋州为应天府,大中祥符七年(1014)再升为北宋的南京,作为东京汴梁的陪都。

军巡:分左右军巡与军巡判官,掌风火、争斗、盗贼与刑狱审讯等事。

为宋代军巡院的官职,主要置于开封及河南、应天、大名等府。

(正八品)2.马步判官:马步:宋初各州有马步院。

以军人为判官,掌狱讼。

后改各州马步院为司寇院,以文臣为司寇参军,后改司寇为司理。

判官:隋朝始置判官。

唐制,特派担任临时职务的大臣可自选中级官员奏请充任判官,以资佐理。

宋代三司、开封府、左右军巡院、各州都置判官,各州判官由皇帝选派的京官充任。

(从七品上阶)3.流内铨:官署名。

唐代置,为吏部三铨之一,掌流内官铨选之事。

宋代延置,掌文臣自初仕至幕职州县官之铨选、注拟及对换差遣、磨勘功过等事。

4、注拟:选举官员时,凡应试获选者先由尚书省登录,经考询后再按其才能拟定官职。

《宋史》卷163,志第116,职官三记载:吏部掌文武官吏选试、拟注、资任、迁叙、荫补、考课之政令,封爵、策勋、赏罚殿最之法。

翻译:先前,两京军巡以及各州的马步判官,都认为应该增加将吏的人数,于是太祖诏吏部流内铨注拟、选拔将吏。

下面一段是讲征讨伐李重进的过程。

李重进:第11页讲到李重进欲谋反,向南唐国主李璟求援,唐主不敢纳;之后,重进反书至,太祖派石守信等人讨伐。

之后,癸亥(9月26),削夺重进官爵。

(2)、上问枢密副使赵普以扬州事宜,普曰:「李重进守薛公之下策,昧武侯之远图,凭恃长淮,缮修孤垒。

文学评论·古典文学论《续资治通鉴长编》的史学价值王娜 内蒙古科技大学文法学院摘 要:《续资治通鉴长编》是南宋史学家李焘编纂的一部私人著述的编年体史书。

原书主要记载了北宋自太祖建隆元年到靖康年间的史实。

现存的《续资治通鉴长编》是从《永乐大典》中辑录出来重新整理的。

虽缺少徽、钦两朝以及英宗、神宗、哲宗的少部分内容,其他内容保存相对完整,其史料价值极高。

为宋史研究提供了最基本的史料。

关键词:《续资治通鉴长编》;史学价值;宋史研究作者简介:王娜(1993.10-)女,汉族,山西阳泉人,内蒙古科技大学文法学院2016级中国史专业硕士在读,研究方向:宋史。

[中图分类号]:I206 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2018)-08-110-01《续资治通鉴长编》是研究北宋历史最基本的史料之一,是既《宋会要辑稿》、《文献通考》、《玉海》后的又一部研究宋代历史的史学巨著,在宋史学研究领域中占有重要地位。

这就与《长编》编纂者的史学素养、《长编》的成书年代以及它的史料来源有重要关系。

一、李焘与《续资治通鉴长编》《续资治通鉴长编》是由南宋孝宗时期史学家李焘编纂而成的,李焘用他的毕生精力为宋史研究贡献了一部史学巨著,在史学方面做出了重要贡献。

这与他本人在史学方面的造诣是分不开的。

据《宋史》记载:“焘独博极载籍,搜罗百氏,慨然以史自任。

本朝典故尤悉力研核。

”李焘不仅自身史学功底深厚,而且还善于研究他所处时代的史事。

李焘的父亲李中,曾在地方担任中级官吏,家富藏书,熟悉本朝典故。

李焘在绍兴八年时中进士,他曾有意于应考贤良方正能言极谏科,但没有找到荐举人,于是在四川做了二十几年的地方官,主要精力则集中在史学特别是当代史学上。

就在这一段时间李焘著成了《续资治通鉴长编》以及其他史学论著。

《续资治通鉴长编》是李焘用了将近四十年的时间写成的。

原书共九百八十卷,清代从《永乐大典》中重新辑录整理出来后是五百二十卷。

续资治通鉴长编(宋李焘提要續資治通鑑長編目録李燾進續資治通鑑長編表卷一卷二卷三卷四卷五卷六卷七卷八卷九卷十卷十一卷十二卷十三卷十四卷十五卷十六卷十七卷十八卷二十卷二十一卷二十二卷二十三卷二十四卷二十五卷二十六卷二十七卷二十八卷二十九卷三十卷三十一卷三十二卷三十三卷三十四卷三十五卷三十六卷三十七卷三十八卷三十九卷四十卷四十一卷四十二卷四十四卷四十五卷四十六卷四十七卷四十八卷四十九卷五十卷五十一卷五十二卷五十三卷五十四卷五十五卷五十六卷五十七卷五十八卷五十九卷六十卷六十一卷六十二卷六十三卷六十四卷六十五卷六十六卷六十八卷六十九卷七十卷七十一卷七十二卷七十三卷七十四卷七十五卷七十六卷七十七卷七十八卷七十九卷八十卷八十一卷八十二卷八十三卷八十四卷八十五卷八十六卷八十七卷八十八卷八十九卷九十卷九十二卷九十三卷九十四卷九十五卷九十六卷九十七卷九十八卷九十九卷一百卷一百一卷一百二卷一百三卷一百四卷一百五卷一百六卷一百七卷一百八卷一百九卷一百十卷一百十一卷一百十二卷一百十三卷一百十四卷一百十六卷一百十七卷一百十八卷一百十九卷一百二十卷一百二十一卷一百二十二卷一百二十三卷一百二十四卷一百二十五卷一百二十六卷一百二十七卷一百二十八卷一百二十九卷一百三十卷一百三十一卷一百三十二卷一百三十三卷一百三十四卷一百三十五卷一百三十六卷一百三十七卷一百三十八卷一百四十卷一百四十一卷一百四十二卷一百四十三卷一百四十四卷一百四十五卷一百四十六卷一百四十七卷一百四十八卷一百四十九卷一百五十卷一百五十一卷一百五十二卷一百五十三卷一百五十四卷一百五十五卷一百五十六卷一百五十七卷一百五十八卷一百五十九卷一百六十卷一百六十一卷一百六十二卷一百六十四卷一百六十五卷一百六十六卷一百六十七卷一百六十八卷一百六十九卷一百七十卷一百七十一卷一百七十二卷一百七十三卷一百七十四卷一百七十五卷一百七十六卷一百七十七卷一百七十八卷一百七十九卷一百八十卷一百八十一卷一百八十二卷一百八十三卷一百八十四卷一百八十五卷一百八十六卷一百八十八卷一百八十九卷一百九十卷一百九十一卷一百九十二卷一百九十三卷一百九十四卷一百九十五卷一百九十六卷一百九十七卷一百九十八卷一百九十九卷二百卷二百一卷二百二卷二百三卷二百四卷二百五卷二百六卷二百七卷二百八卷二百九卷二百十卷二百十二卷二百十三卷二百十四卷二百十五卷二百十六卷二百十七卷二百十八卷二百十九卷二百二十卷二百二十一卷二百二十二卷二百二十三卷二百二十四卷二百二十五卷二百二十六卷二百二十七卷二百二十八卷二百二十九卷二百三十卷二百三十一卷二百三十二卷二百三十三卷二百三十四卷二百三十六卷二百三十七卷二百三十八卷二百三十九卷二百四十卷二百四十一卷二百四十二卷二百四十三卷二百四十四卷二百四十五卷二百四十六卷二百四十七卷二百四十八卷二百四十九卷二百五十卷二百五十一卷二百五十二卷二百五十三卷二百五十四卷二百五十五卷二百五十六卷二百五十七卷二百五十八卷二百六十卷二百六十一卷二百六十二卷二百六十三卷二百六十四卷二百六十五卷二百六十六卷二百六十七卷二百六十八卷二百六十九卷二百七十卷二百七十一卷二百七十二卷二百七十三卷二百七十四卷二百七十五卷二百七十六卷二百七十七卷二百七十八卷二百七十九卷二百八十卷二百八十一卷二百八十二卷二百八十四卷二百八十五卷二百八十六卷二百八十七卷二百八十八卷二百八十九卷二百九十卷二百九十一卷二百九十二卷二百九十三卷二百九十四卷二百九十五卷二百九十六卷二百九十七卷二百九十八卷二百九十九卷三百卷三百一卷三百二卷三百三卷三百四卷三百五卷三百六卷三百七卷三百八卷三百九卷三百十卷三百十一卷三百十二卷三百十三卷三百十四卷三百十五卷三百十六卷三百十七卷三百十八卷三百十九卷三百二十卷三百二十一卷三百二十二卷三百二十三卷三百二十四卷三百二十五卷三百二十六卷三百二十七卷三百二十八卷三百二十九卷三百三十卷三百三十一卷三百三十二卷三百三十三卷三百三十四卷三百三十五卷三百三十六卷三百三十七卷三百三十八卷三百三十九卷三百四十卷三百四十一卷三百四十二卷三百四十三卷三百四十四卷三百四十五卷三百四十六卷三百四十七卷三百四十八卷三百四十九卷三百五十卷三百五十一卷三百五十二卷三百五十三卷三百五十四卷三百五十六卷三百五十七卷三百五十八卷三百五十九卷三百六十卷三百六十一卷三百六十二卷三百六十三卷三百六十四卷三百六十五卷三百六十六卷三百六十七卷三百六十八卷三百六十九卷三百七十卷三百七十一卷三百七十二卷三百七十三卷三百七十四卷三百七十五卷三百七十六卷三百七十七卷三百七十八卷三百八十卷三百八十一卷三百八十二卷三百八十三卷三百八十四卷三百八十五卷三百八十六卷三百八十七卷三百八十八卷三百八十九卷三百九十卷三百九十一卷三百九十二卷三百九十三卷三百九十四卷三百九十五卷三百九十六卷三百九十七卷三百九十八卷三百九十九卷四百卷四百一卷四百二卷四百三卷四百四卷四百五卷四百六卷四百七卷四百八卷四百九卷四百十卷四百十一卷四百十二卷四百十三卷四百十四卷四百十五卷四百十六卷四百十七卷四百十八卷四百十九卷四百二十卷四百二十一卷四百二十二卷四百二十三卷四百二十四卷四百二十五卷四百二十六卷四百二十八卷四百二十九卷四百三十卷四百三十一卷四百三十二卷四百三十三卷四百三十四卷四百三十五卷四百三十六卷四百三十七卷四百三十八卷四百三十九卷四百四十卷四百四十一卷四百四十二卷四百四十三卷四百四十四卷四百四十五卷四百四十六卷四百四十七卷四百四十八卷四百四十九卷四百五十卷四百五十二卷四百五十三卷四百五十四卷四百五十五卷四百五十六卷四百五十七卷四百五十八卷四百五十九卷四百六十卷四百六十一卷四百六十二卷四百六十三卷四百六十四卷四百六十五卷四百六十六卷四百六十七卷四百六十八卷四百六十九卷四百七十卷四百七十一卷四百七十二卷四百七十三卷四百七十四卷四百七十六卷四百七十七卷四百七十八卷四百七十九卷四百八十卷四百八十一卷四百八十二卷四百八十三卷四百八十四卷四百八十五卷四百八十六卷四百八十七卷四百八十八卷四百八十九卷四百九十卷四百九十一卷四百九十二卷四百九十三卷四百九十四卷四百九十五卷四百九十六卷四百九十七卷四百九十八卷五百卷五百一卷五百二卷五百三卷五百四卷五百五卷五百六卷五百七卷五百八卷五百九卷五百十卷五百十一卷五百十二卷五百十三卷五百十四卷五百十五卷五百十六卷五百十七卷五百十八卷五百十九卷五百二十提要《续资治通鉴长编》五百二十卷,宋李焘撰。

续资治通鉴长编资治通续鉴长编提要《续资通治鉴长编》五百十二卷宋李,焘撰。

有《说焘解字文五韵谱》音已,录。

着博焘极群书,尤究掌心。

故以当学时大士各夫信传所,考不实诸录史正家自为说,因。

踵马司光通鉴《之》,备采例一八宗祖迹事,稡荟讨论,为此作。

以书光修通《鉴》时成先《编长,焘》谦不言敢续《通》鉴,但故谓《之资续通治鉴编》。

《长文献考》通其载进《书》四篇状。

一在隆元年知兴州荣,时先建以隆开迄年宝事一十七上卷;一在进道四干为年部郎礼时,以整建隆元年至治齐平年闰四三月五朝迹共事一八百上进;一卷淳熙元年知在州泸时,治以后至平康凡靖二百八十卷上;一在进淳熙年知元遂府宁时,别写重,呈《并举》要、《录目》计千一十六三、六卷百八十册七进上故。

周密《癸杂识辛》称韩,古盗彦写书,至其二盈。

厨然文《通考献》载,仅所《编》长百六十八一、卷举要《》六八卷,十与《进》状寡多殊。

考迥振孙陈《书解录题》称其,数虽卷此,而册数至逾如三,百逐卷又盖分子,卷或至十云云馀。

则所称一六十三千卷者,乃子卷统计而之,故其较数多矣又。

焘《进据状》,其实书于止钦宗而王明。

清《玉新志》称照绍兴元胡年修疏彦在《长编》一百五,十卷注九后则似乎兼,高及。

或以事宗连相属,其归宿着附于注末,如,左《》传后经终之事欤例。

癸辛《识杂》又“称为焘《编长》以,木十厨,枚厨抽替每匣十枚,每替以甲子志二。

之本年之事凡所有闻,必此匣。

归分月先后日第次,井之然条”有云,则其云用之专力久,可且见概矣其书卷帙,多,当最时于传艰,书写坊所本及蜀刻中本旧已详有之不略。

同神、哲又徽、钦四、之朝书干,中道降只书秘依《省通鉴》样纸缮一部写未,经镂,版流日稀播。

自元来,以鲜世本。

传朝康本熙,昆山徐初学干始获其本泰兴于氏,季凡百七十一卷。

尝五具进疏于朝之。

帙流副传,不珍为秘无乘然。

载仅所英宗治平至止,神宗而后以仍阙如。

检《属乐大永典宋》字韵,中备斯编,录以与氏本相较徐其前,五朝大虽概相合而,分注异,往考往加。

续资治通鉴长编(宋)李焘提要續資治通鑑長編目録李燾進續資治通鑑長編表卷一卷二卷三卷四卷五卷六卷七卷八卷九卷十卷十一卷十二卷十三卷十四卷十五卷十六卷十七卷十八卷二十卷二十一卷二十二卷二十三卷二十四卷二十五卷二十六卷二十七卷二十八卷二十九卷三十卷三十一卷三十二卷三十三卷三十四卷三十五卷三十六卷三十七卷三十八卷三十九卷四十卷四十一卷四十二卷四十四卷四十五卷四十六卷四十七卷四十八卷四十九卷五十卷五十一卷五十二卷五十三卷五十四卷五十五卷五十六卷五十七卷五十八卷五十九卷六十卷六十一卷六十二卷六十三卷六十四卷六十五卷六十六卷六十八卷六十九卷七十卷七十一卷七十二卷七十三卷七十四卷七十五卷七十六卷七十七卷七十八卷七十九卷八十卷八十一卷八十二卷八十三卷八十四卷八十五卷八十六卷八十七卷八十八卷八十九卷九十卷九十二卷九十三卷九十四卷九十五卷九十六卷九十七卷九十八卷九十九卷一百卷一百一卷一百二卷一百三卷一百四卷一百五卷一百六卷一百七卷一百八卷一百九卷一百十卷一百十一卷一百十二卷一百十三卷一百十四卷一百十六卷一百十七卷一百十八卷一百十九卷一百二十卷一百二十一卷一百二十二卷一百二十三卷一百二十四卷一百二十五卷一百二十六卷一百二十七卷一百二十八卷一百二十九卷一百三十卷一百三十一卷一百三十二卷一百三十三卷一百三十四卷一百三十五卷一百三十六卷一百三十七卷一百三十八卷一百四十卷一百四十一卷一百四十二卷一百四十三卷一百四十四卷一百四十五卷一百四十六卷一百四十七卷一百四十八卷一百四十九卷一百五十卷一百五十一卷一百五十二卷一百五十三卷一百五十四卷一百五十五卷一百五十六卷一百五十七卷一百五十八卷一百五十九卷一百六十卷一百六十一卷一百六十二卷一百六十四卷一百六十五卷一百六十六卷一百六十七卷一百六十八卷一百六十九卷一百七十卷一百七十一卷一百七十二卷一百七十三卷一百七十四卷一百七十五卷一百七十六卷一百七十七卷一百七十八卷一百七十九卷一百八十卷一百八十一卷一百八十二卷一百八十三卷一百八十四卷一百八十五卷一百八十六卷一百八十八卷一百八十九卷一百九十卷一百九十一卷一百九十二卷一百九十三卷一百九十四卷一百九十五卷一百九十六卷一百九十七卷一百九十八卷一百九十九卷二百卷二百一卷二百二卷二百三卷二百四卷二百五卷二百六卷二百七卷二百八卷二百九卷二百十卷二百十二卷二百十三卷二百十四卷二百十五卷二百十六卷二百十七卷二百十八卷二百十九卷二百二十卷二百二十一卷二百二十二卷二百二十三卷二百二十四卷二百二十五卷二百二十六卷二百二十七卷二百二十八卷二百二十九卷二百三十卷二百三十一卷二百三十二卷二百三十三卷二百三十四卷二百三十六卷二百三十七卷二百三十八卷二百三十九卷二百四十卷二百四十一卷二百四十二卷二百四十三卷二百四十四卷二百四十五卷二百四十六卷二百四十七卷二百四十八卷二百四十九卷二百五十卷二百五十一卷二百五十二卷二百五十三卷二百五十四卷二百五十五卷二百五十六卷二百五十七卷二百五十八卷二百六十卷二百六十一卷二百六十二卷二百六十三卷二百六十四卷二百六十五卷二百六十六卷二百六十七卷二百六十八卷二百六十九卷二百七十卷二百七十一卷二百七十二卷二百七十三卷二百七十四卷二百七十五卷二百七十六卷二百七十七卷二百七十八卷二百七十九卷二百八十卷二百八十一卷二百八十二卷二百八十四卷二百八十五卷二百八十六卷二百八十七卷二百八十八卷二百八十九卷二百九十卷二百九十一卷二百九十二卷二百九十三卷二百九十四卷二百九十五卷二百九十六卷二百九十七卷二百九十八卷二百九十九卷三百卷三百一卷三百二卷三百三卷三百四卷三百五卷三百六卷三百七卷三百八卷三百九卷三百十卷三百十一卷三百十二卷三百十三卷三百十四卷三百十五卷三百十六卷三百十七卷三百十八卷三百十九卷三百二十卷三百二十一卷三百二十二卷三百二十三卷三百二十四卷三百二十五卷三百二十六卷三百二十七卷三百二十八卷三百二十九卷三百三十卷三百三十二卷三百三十三卷三百三十四卷三百三十五卷三百三十六卷三百三十七卷三百三十八卷三百三十九卷三百四十卷三百四十一卷三百四十二卷三百四十三卷三百四十四卷三百四十五卷三百四十六卷三百四十七卷三百四十八卷三百四十九卷三百五十卷三百五十一卷三百五十二卷三百五十三卷三百五十四卷三百五十六卷三百五十七卷三百五十八卷三百五十九卷三百六十卷三百六十一卷三百六十二卷三百六十三卷三百六十四卷三百六十五卷三百六十六卷三百六十七卷三百六十八卷三百六十九卷三百七十卷三百七十一卷三百七十二卷三百七十三卷三百七十四卷三百七十五卷三百七十六卷三百七十七卷三百七十八卷三百八十卷三百八十一卷三百八十二卷三百八十三卷三百八十四卷三百八十五卷三百八十六卷三百八十七卷三百八十八卷三百八十九卷三百九十卷三百九十一卷三百九十二卷三百九十三卷三百九十四卷三百九十五卷三百九十六卷三百九十七卷三百九十八卷三百九十九卷四百卷四百一卷四百二卷四百三卷四百四卷四百五卷四百六卷四百七卷四百八卷四百九卷四百十卷四百十一卷四百十二卷四百十三卷四百十四卷四百十五卷四百十六卷四百十七卷四百十八卷四百十九卷四百二十卷四百二十一卷四百二十二卷四百二十三卷四百二十四卷四百二十五卷四百二十六卷四百二十八卷四百二十九卷四百三十卷四百三十一卷四百三十二卷四百三十三卷四百三十四卷四百三十五卷四百三十六卷四百三十七卷四百三十八卷四百三十九卷四百四十卷四百四十一卷四百四十二卷四百四十三卷四百四十四卷四百四十五卷四百四十六卷四百四十七卷四百四十八卷四百四十九卷四百五十卷四百五十二卷四百五十三卷四百五十四卷四百五十五卷四百五十六卷四百五十七卷四百五十八卷四百五十九卷四百六十卷四百六十一卷四百六十二卷四百六十三卷四百六十四卷四百六十五卷四百六十六卷四百六十七卷四百六十八卷四百六十九卷四百七十卷四百七十一卷四百七十二卷四百七十三卷四百七十四卷四百七十六卷四百七十七卷四百七十八卷四百七十九卷四百八十卷四百八十一卷四百八十二卷四百八十三卷四百八十四卷四百八十五卷四百八十六卷四百八十七卷四百八十八卷四百八十九卷四百九十卷四百九十一卷四百九十二卷四百九十三卷四百九十四卷四百九十五卷四百九十六卷四百九十七卷四百九十八卷五百卷五百一卷五百二卷五百三卷五百四卷五百五卷五百六卷五百七卷五百八卷五百九卷五百十卷五百十一卷五百十二卷五百十三卷五百十四卷五百十五卷五百十六卷五百十七卷五百十八卷五百十九卷五百二十提要《续资治通鉴长编》五百二十卷,宋李焘撰。

续资治通鉴长编名词解释资治通鉴是中国古代著名的史书,它对中国历史作了广泛深入的记载。

而《续资治通鉴长编》则是宋代司马光所写的《资治通鉴》的续篇。

以下是一些续资治通鉴长编中出现的名词解释:一、宋朝名词:1. 宋朝:宋朝是中国历史上的一个朝代,分为南宋和北宋两个时期,南宋的都城为临安,北宋的都城则为东京和汴京。

2. 宋理宗:宋理宗,即赵昀,是宋朝的一位皇帝,他在位期间进行了一些改革和政策,但因为内忧外患而不得不禅位。

3. 宋哲宗:宋哲宗,即赵煦,是宋朝的一位皇帝,登基时年仅七岁,由宰相王安石及其政治派别掌控朝政,推行新政,促进了宋朝的发展。

4. 王安石:王安石是宋朝时期著名的政治家和思想家,他主张变法,推行新政,对中国历史产生了深远的影响。

二、重要历史事件:1. 宣和靖难:宣和靖难是发生在北宋末年的一场政治动乱,是王安石变法和旧党势力之间的斗争,导致了北宋的衰落。

2. 金兵南下:金兵南下是指金朝入侵南宋的战争,南宋最终被金朝灭亡,结束了南宋的历史。

3. 靖康之变:靖康之变是发生在南宋初年的一场政治动乱,导致了南宋的灾难和困境。

三、其他名词:1. 契丹:契丹是中国古代的一个民族,是辽朝的主体民族,后来成立了金朝。

2. 西夏:西夏是中国历史上的一个少数民族政权,建立在今天的宁夏一带,宋朝曾多次与它发生过战争。

3. 蒙古:蒙古是中国历史上的一个民族,后来成为元朝的主体民族,其建立者成吉思汗曾多次侵略中国。

4. 广西桂林:广西桂林是中国南部著名的风景名胜区,宋代时是一个重要的政治、经济中心。

以上是一些《续资治通鉴长编》中出现的名词解释,这些名词代表了中国历史上重要的事件、人物和地理位置,在历史上产生了巨大的影响和意义。

《续资治通鉴长编》经典名句摘抄一:“王者之职,在于量材任人,赏功罚罪而已。

”小片段例子:嘿,你说当领导容易不?我觉着就像古代的王者似的。

我有个朋友开公司,整天忙得晕头转向。

我就跟他说,你呀,就像个古代的王者一样,你的职责就是量材任人,赏功罚罪而已。

你看你,要是能把合适的人放在合适的岗位上,谁干得好就奖励,谁犯错就惩罚,这公司不就顺顺当当的了?你非得啥都自己干,那哪行呢?你以为你是超人啊?其实当领导没那么复杂,就像王者治理国家一样,把这两条做好了,就差不离儿了。

所以啊,我觉得这古人总结得真对,王者之职,就在于量材任人,赏功罚罪而已。

摘抄二:“任贤勿贰,去邪勿疑。

”小片段例子:咱就说找对象这事儿吧。

就好比是组建一个小团队,你得找那种靠谱的人,这就是任贤啊。

我一哥们,谈了个女朋友,他就老是犹犹豫豫的。

我们都说那女孩不错,性格好又善良。

可他呢,一会儿听这个说两句,一会儿听那个说两句,对人家就不是很信任。

这就不对了。

要是在古代治理国家,任贤就不能贰心。

你既然觉得这人贤能,就坚定地相信。

那要是遇到那种品行不端的人呢?就得赶紧远离,去邪勿疑啊。

就像那坏苹果,你不扔掉,会把一整筐好苹果都带坏的。

所以啊,任贤勿贰,去邪勿疑,这不管是治国还是生活中的小事儿,都很有道理呢。

摘抄三:“善治病者,必医其受病之处;善救弊者,必塞其起弊之原。

”小片段例子:我跟你讲啊,我之前老是生病,去看医生。

有个老中医就跟我说,你这身体啊,就像一个小国家一样。

善治病者,必医其受病之处。

他说我老是咳嗽,不是光止咳就行的,得找到是肺有毛病了,还是气管有问题了,得从根源上治。

这就跟治理国家的弊病一样啊。

比如说国家有贪污腐败的现象,你光抓几个贪污的官员不行,你得找到为啥会出现这种情况,是制度有漏洞呢,还是监督不到位呢?善救弊者,必塞其起弊之原。

就像我要把身体调理好,就得把病根除掉,国家要治理好弊病,就得把产生弊病的源头堵住。

这古人的智慧啊,真的是太厉害了。

(2)《续资治通鉴长编》重点:《续资治通鉴长编》作为编年体长编的特点。

难点:长编的优点和缺点。

解题:《续资治通鉴长编》,今本定为五百二十卷,南宋李焘撰,是继《资治通鉴》而写作的一部著名编年史。

李焘以宋人撰写宋史,资料搜集较为便利;同时他和他的长子垕均曾同修国史,得以纵览内廷秘籍档案;并据亲身经历,釐订文字记录的缺误,遂使本书和后出的徐梦莘《三朝北盟会编》、李心传《建炎以来系年要录》、《建炎以来朝野杂记》、马端临《文献通考》等书,同为研究宋史的重要史料,价值均胜于元末托克托等所修的《宋史》。

本书为南宋首出的现代史,深受学者推崇,如叶适便以为“《春秋》之后,才有此书”(《文献通考》引)。

本书记载英宗治平(一零六四)以后六十年事,较前一百余年更为详尽。

今本《续资治通鉴长编》于治平后仅存神、哲两朝:从神宗熙宁三年(一○七○)四月到哲宗元佑八年(一○九三)六月,从哲宗绍圣四年(一○九七)四月到元符三年(一一○○)正月,计仅二十六年,而卷帙却占今本三分之二。

今本的旧通行本有浙江书局刻本。

清末黄以周撰有《续资治通鉴长编拾补》六十卷,可供参考。

近年中华书局组织学者对本书进行整理标点,汇集宋本及各种史料互勘,改正清人删改和传刻错误甚多,于一九七九年起分册陆续排印出版。

《陈靖奏请务农积谷》,选自《续资治通鉴长编》卷四○。

标题是编者加的。

详录原始资料,对史料的删削加工比较少,正是《长编》不同于《通鉴》的特色,本篇即为一例。

这种半成品,常使一般读者感觉繁重,然而对研究者来说,却是值得珍视的材料。

选文:1、串讲2、重点词句:太常博士直史馆人康俗阜地平天成汙莱极目膏腴坐废敦本化人浮客近甸宽乡3、翻译《续资治通鉴长编·陈靖奏请务农积谷》译文宋太宗至道二年初秋七月二十二日,太常博士直史馆陈靖上疏陈奏说:“古代圣君贤王想让百姓富庶、食物充足的计策,没有比储备粮食、发展农业更为重要的了。

臣下我早年担任计司判官时,每次蒙获御前召对,都伏首聆听过圣上的教诲,认为稼穑农耕,才是施政的根本。

《续资治通鉴长编》主要内容简介及赏析(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如诗歌散文、原文赏析、读书笔记、经典名著、古典文学、网络文学、经典语录、童话故事、心得体会、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as poetry and prose, original text appreciation, reading notes, classic works, classical literature, online literature, classic quotations, fairy tales, experience, other sample essays, etc. if you want to know the difference Please pay attention to the format and writing of the sample essay!《续资治通鉴长编》主要内容简介及赏析【导语】:编年体史书。

李焘《续资治通鉴长编》仿《资治通鉴》纂修《长编》李焘一生著述弘富,《续资治通鉴长编》是他的代表作。

这部著作的正式写作时间,应为绍兴二十四年(1154),时年40 岁。

他在知成都府双流县任上,在公务之外,“日翻史册,汇次国朝事实。

谓司马光修史,先为《百官公卿表》十五卷,后颇散佚。

乃遍求正史、实录,傍采家集、野史,增广门类,起建隆,迄靖康,合新旧官制,成一百四十二卷。

其重编者仅七之一,《长编》之书盖始于此”①。

实际上这部著作纂修时间,应该更早一些。

淳熙九年(1182),他说为修此书,“网罗收拾垂四十年”②。

以此上推,当在读书龙鹤山以后不久。

李焘自隆兴元年(1163)至淳熙四年(1177)先后四次上进此书。

隆兴元年李焘在知荣州任上,进太祖朝部分。

自宋太祖建隆元年,迄开宝九年,计17 年,为书17 卷。

时,李焘49 岁。

乾道四年(1168)又进上已修成的太祖、太宗、真宗、仁宗、英宗五朝,共108 卷,写成175 册和《目录》册。

在《进〈续资治通鉴长编〉表》中他说:臣诚不自揆度,妄意纂集,虽义例悉用(司马)光所创立,错综铨次,皆有依凭。

??然而统会众说,掊击伪辨,使奸欺讹讪不能乘隙乱真,祖宗之丰功盛德益以昭明,譬诸海岳,或取涓埃之助。

顾臣此书,讵便可谓《续资治通鉴》,姑谓《续资治通鉴长编》,庶几可也。

其篇帙或相倍蓰,则长编之体当然,宁失于繁,犹光志云尔。

可知此书在编纂方法上是仿司马光《资治通鉴》体例。

这一年,李焘54 岁。

淳熙元年(1174),李焘年60 岁,他又进神宗朝《长编》,自治平四年至元符三年。

计417 卷。

淳熙三年(1176)李焘擢为秘书监,权同修国史,兼权实录院同修撰。

朝廷意在专付李焘以史事。

淳熙四年徽宗钦宗二朝《长编》编成,孝宗称赞他“无愧司马光”①。

北宋“一祖八宗”至此完篇。

但李焘仍在不断地修订重编。

完成修订工作一说是在淳熙七年,一说是在淳熙十年,《文献通考·经籍考》以为是淳熙九年。

续资治通鉴长编

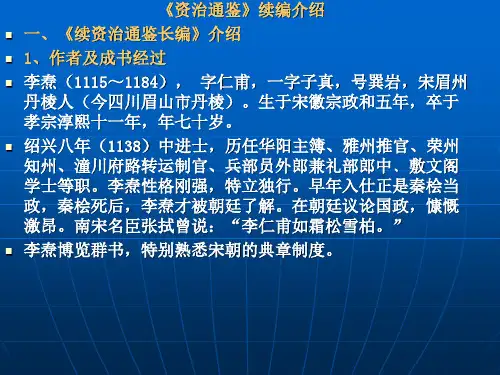

《续资治通鉴长编》是南宋李焘创作的编年体史书,为中国古代私家著述中卷帙最大的断代编年史。

原本九百八十卷,今存五百二十卷。

作者李焘(1115年—1184年),字仁甫,四川眉州丹棱人,累迁州县官﹑实录院检讨官、修撰等。

李焘仿司马光著《资治通鉴》体例,断自宋太祖赵匡胤建隆,迄於宋钦宗赵桓靖康,记北宋九朝一百六十八年事,定名《续资治通鉴长编》。

近代治宋史者对该书史料价值评价甚高。

《续资治通鉴长编》记述详赡,史料丰富,史料价值极高,为研究辽﹑宋﹑西夏等史的基本史籍之一。

焘于正史﹑实录﹑政书之外,凡家录﹑野记,广徵博采,校其同异,订其疑误,考证详慎,多有依据。

作者本著“宁失于繁,无失于略”的原则,凡记载不同者,则两存是说,时附己见,以注文标出,与《通鉴考异》相类。

搜集材料时,“作木厨十枚,每厨作抽替匣二十枚,每替以甲子志之。

凡本年之事,有所闻,必归此匣,分月日先後次第之,井然有条”。

该书自宋孝宗隆兴元年(1163年)至淳熙四年(1177年),分四次上进。

淳熙十年﹐重编定为九百八十卷,并上《举要》六十八卷,《修换事总目》十卷,《总目》五卷,总计一千零六十三卷,前後历时四十年。

这是一部杰出的记北宋九朝史事的编年体史书。

第1页共1页。

《续资治通鉴长编》苏姓史料《续资治通鉴长编》苏姓史料苏登科《续资治通鉴长编》(下称《长编》)是了解和研究北宋历史最基本的史籍之一。

原本九百八十卷,今存五百二十卷。

作者李焘字仁甫,四川眉州丹棱人。

南宋绍兴八年(1138年)进士。

历任州县官、实录院检讨官、修撰等。

该书仿司马光著《资治通鉴》体例,断自宋太祖赵匡胤建隆(960年),迄于宋钦宗赵桓靖康(1127年),记北宋九朝168年事,历时四十年,于淳熙十年(1183年)完稿,定名《续资治通鉴长编》。

作者于正史、实录、政书之外,凡家录、野记,广征博采,校其同异,订其疑误,考证严谨,多有依据。

凡记载不同者,则两存是说,时附己见,以注文标出,为后人保留了大量的北宋史料。

在《长编》里,记载着42位苏氏族人的事迹。

这些资料对我们苏姓寻根谒祖和编纂族谱,都具有宝贵价值和重要作用。

下面就作个简单的介绍,以飨诸位。

(1)苏允元,里籍不详。

建隆三年(962年)任邱县令。

(2)苏善,里籍不详。

乾德三年(965年)任侍御史。

(3)苏晓,陕西武功人。

(4)苏澄,又名澄隐,字栖真,河北正定人。

道士。

(5)苏德祥,山东诸城人。

乾德元年(963年)进士。

官右补阙。

(6)苏哲,契丹人。

(7)苏易简,四川铜山人。

太平兴国五年(980年)进士(状元)。

官至参知政事。

(8)苏尚娘,甘肃环县人。

咸平六年(1003年)三月,赐临州刺史。

(9)苏孽娘,苏尚娘之女。

咸平六年(1003年)八月,袭临州刺史。

(10)苏为,里籍不详。

天圣中(1027年)官至尚书职方郎中、知宣州事。

(11)苏耆,字国老。

苏易简次子。

祥符三年(1010年)进士。

官至工部郎中、陕西路转运使。

(12)苏国华,福建晋江人。

端拱二年(989年)进士。

大中祥符六年(1013年)知舒州。

(13)苏维甫,里籍不详。

乾兴元年(1022年)七月,官至礼部郎中、宣州知州。

(14)苏舜钦,字子美。

苏耆次子,苏舜元弟。

天圣八年(1030年)进士。