模拟雨的形成实验

- 格式:doc

- 大小:19.50 KB

- 文档页数:1

《雨的形成模拟实验》教学设计磁县讲武城学区北白道学校李美红雨的形成模拟实验实验目的:知道雨是水蒸气在空中受冷凝结、聚集、降落而形成的,初步学会做雨的形成模拟实验。

实验器材:酒精灯,火柴,三脚架,石棉网,烧杯,冰块,水,小碟子。

实验过程:1、检查器材是否齐全。

2、往烧杯中倒入三分之一的水,注意水不要太多,距离烧杯口有一定的距离,因为水太多加热时间会很长,杯中的水模仿江河湖海中的水。

3、把碟子放在烧杯上,在碟子里放入冰块。

碟子里放入冰块是模仿高空中的冷空气。

4、把烧杯放在石棉网上,石棉网可以使烧杯均匀受热,防止把烧杯炸裂。

5、点燃酒精灯,酒精灯相当于太阳。

6、整理物品,放回原处。

实验原理:在实验中,用酒精灯给烧瓶的水加热,使其变成水蒸气,不一会,大量的水蒸气跑到杯子的上部,当在杯子的上部遇到冷冰块(相当于冷空气)时就会凝结在一起形成小水点,小水点越积越多,当杯子里的空气托不住这些小水点时,小水点就会落下来。

这些小水点就相当于自然界中的雨,雨就是这样形成的。

创新点介绍:在实验中,酒精灯的加热作用相当于太阳的蒸腾作用,杯子中的水相当于江河湖海等的水,大量的水蒸气跑到杯子的上部,当在杯子的上部遇到冷冰块(相当于自然界中的冷空气)时就会凝结在一起形成小水点,这些小水点就相当于自然界中的雨,雨就是这样形成的。

这样让孩子通过用我们比较容易获得的实验器材模仿自然界中的因素,把雨的形成过程很直观地描绘出来,从而真正明白其中的道理。

实验装置简单,实验用品便宜,实验操作简便,实验步骤少,实验时间短,容易操作。

注意事项:1、为缩短加热时间,加热前可以将烧杯中的冷水换成热水。

2、注意不要把烧杯中的水烧干,水若烧干,碟子底下落下的水可能使烧杯底裂开。

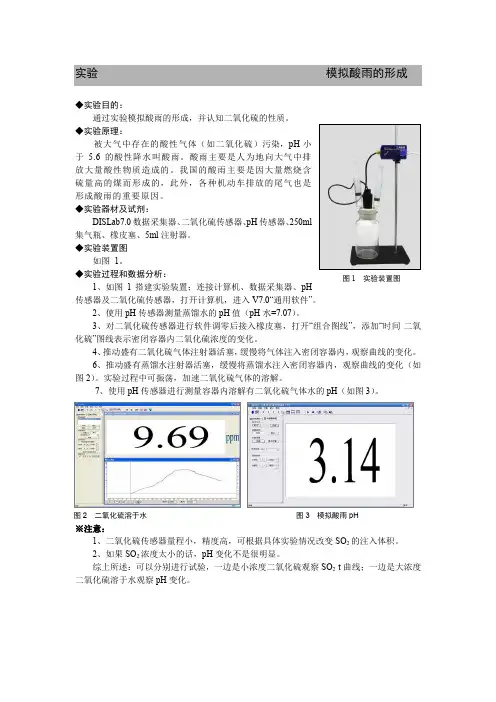

实验 模拟酸雨的形成◆实验目的:通过实验模拟酸雨的形成,并认知二氧化硫的性质。

◆实验原理:被大气中存在的酸性气体(如二氧化硫)污染,pH 小于 5.6的酸性降水叫酸雨。

酸雨主要是人为地向大气中排放大量酸性物质造成的。

我国的酸雨主要是因大量燃烧含硫量高的煤而形成的,此外,各种机动车排放的尾气也是形成酸雨的重要原因。

◆实验器材及试剂:DISLab7.0数据采集器、二氧化硫传感器、pH 传感器、250ml集气瓶、橡皮塞、5ml 注射器。

◆实验装置图如图1。

◆实验过程和数据分析: 1、如图1搭建实验装置;连接计算机、数据采集器、pH传感器及二氧化硫传感器,打开计算机,进入V7.0“通用软件”。

2、使用pH 传感器测量蒸馏水的pH 值(pH 水=7.07)。

3、对二氧化硫传感器进行软件调零后接入橡皮塞,打开“组合图线”,添加“时间-二氧化硫”图线表示密闭容器内二氧化硫浓度的变化。

4、推动盛有二氧化硫气体注射器活塞,缓慢将气体注入密闭容器内,观察曲线的变化。

6、推动盛有蒸馏水注射器活塞,缓慢将蒸馏水注入密闭容器内,观察曲线的变化(如图2)。

实验过程中可振荡,加速二氧化硫气体的溶解。

7、使用pH 传感器进行测量容器内溶解有二氧化硫气体水的pH (如图3)。

※注意:1、二氧化硫传感器量程小,精度高,可根据具体实验情况改变SO 2的注入体积。

2、如果SO 2浓度太小的话,pH 变化不是很明显。

综上所述:可以分别进行试验,一边是小浓度二氧化硫观察SO 2-t 曲线;一边是大浓度二氧化硫溶于水观察pH 变化。

图3 模拟酸雨pH 图2二氧化硫溶于水 图1 实验装置图。

《雨的形成》一、说实验目标1.知识目标:使学生知道雨是水蒸气在空气中受冷凝结、聚集、降落而形成的。

2.能力目标:初步学会做雨的模拟实验。

3.情感目标:培养学生细致观察习惯、动手能力及合作意识。

培养学生热爱科学、了解科学、利用科学的情感态度。

二、说实验内容1、该实验在课程中的地位、意义及知识点的内在联系。

《雨的形成》是冀教版四年级《科学》下册《物质状态》这一单元中最后一课内容。

本课在学生已了解了水的蒸发和已有的生活经验基础上,引导学生综合运用本单元所学知识的能力,尝试探究“雨是怎样形成的”,帮助学生再次感知物质状态的变化。

2、实验的理论依据水在蒸腾作用下,变化成水蒸气,漂浮在空中,水蒸气遇到冷空气变成小水滴。

小水滴越聚越多,越聚越大,空气托不住的时候变成雨滴从空中落下形成雨。

3、实验重点:设法创造凝结的两个条件。

一必须有足够的水蒸气;二必须遇冷。

4、实验难点:学生自选组合器材动手实验。

说实验内容之实验步骤1、杯中放入三分之一的水2、在杯口盖上小盘子,盘中放入冰块3、把烧杯置于已放了石棉网的三脚架或者铁架台上,用酒精灯对烧杯加热3-5分钟。

三、说实验准备和过程制定实验方案:(1)雨是怎样形成的?(2)猜想与假设;(3)设计实验和进行试验。

实验分组时间安排:把本班学生分成十组,每组四人,每组设一名记录员并汇报本组实验情况,其余三人协助完成实验并认真观察,5-10分钟完成实验。

实验器材准备:烧杯、冰块、三角架、铁架台、石棉网、酒精灯、小盘子、水、火柴。

烧杯用来盛放水;三脚架、铁架台、石棉网、酒精灯、火柴用来给烧杯加热;冰块放在小盘中,盖在烧杯口用来模拟高空的冷空气。

说实验准备之安全注意事项(1)烧杯中水不宜过多,三分之一最合适。

水过多时间太长,过少容易烧干烧杯,造成实验失败(2)、玻璃仪器,要轻拿轻放。

(3)、操作时要小心,在加热前把石棉网放在架上,实验完后,不要急于拿下石棉网,以免烫伤。

(4)、酒精灯用完,用酒精灯帽盖灭灯焰,把灯帽拔下再盖一次,为下次使用做准备。

《雨的形成》教学设计苗延强一、教学目标:科学知识目标:1、能在探究水珠形成的基础上,设计、制订本组“雨是怎样形成的?”。

研究计划,包括对雨形成的原因提出假设。

2、能独立地通过实验探究雨的形成。

3、愿意用多种方法和材料探究雨或雪的成因。

4、能举例说出有些物质的变化过程是可逆的。

5、能举例说明可逆的变化在人类生活中的运用。

6、愿意关注科学技术(人工降水)的发展给人们生产生活带来的变化。

科学探究目标:1、培养学生大胆地提出问题的能力,及有根据的、科学的猜想能力。

2、培养学生设计模拟实验的能力,准确的、安全的进行实验操作的能力。

3、在活动过程中,培养学生清晰、准确的表达能力。

4、培养学生根据模拟实验进行推理、从而得出结论的能力。

科学态度目标:1、学生在活动过程中对周围常见的现象,产生浓厚的探究兴趣。

2、在设计实验与操作过程中,体会到小组互相帮助,合作探究的乐趣。

3、在完成本课知识目标的基础上,激发学生课下继续研究与之相关的其他问题的欲望和兴趣。

科学、技术、社会与环境目标:保护环境,节约用水二、教学重点:创造条件,使学生尽可能独立地探究雨的成因。

三、教学难点:设计实验,通过模拟实验探究雨的形成。

四、教学方法:观察法、实验法、讨论交流、讲授法、小组合作、五、教学分析:本课是在了解凝结的基础上,通过模拟实验探究雨的形成。

这个活动具有很大的开放性,但同时雨又是日常生活中常见的现象之一,学生有一定的兴趣。

我的设计力求在学生自主探究,小组合作操作实验的基础,不仅了解了雨的形成过程,他们的科学探究能力得到锻炼,而且感受有关雨的美景、美文的魅力。

六、教学具准备:烧杯、皿盘(取下培养皿的盖不用)、铁架台、酒精灯、火柴、石棉网、冰块、装有冰水的饮料瓶、可以用来装冰的能吊起来的塑料瓶、塑料小碗、带盖的瓶子、实验记录表、开水等。

七、教学媒体:多媒体课件动态雨景及相关图片、雨的形成过程,及动画《小水滴旅行记》八、教学过程:(一)、利用古诗、雨景导入:1、谈话激趣:我知道同学们学过很多首古诗,我来说第一句,看你们能不能说出后面的诗句。

一、实验目的1. 了解雨的形成过程。

2. 掌握大气中水蒸气凝结成雨的基本原理。

3. 观察并分析不同条件下雨的形成差异。

二、实验原理大气中的水蒸气在遇到冷空气时,会凝结成小水滴,当这些小水滴聚集到一定程度时,就会形成云。

当云中的水滴继续聚集,达到一定的密度时,就会以雨的形式降落到地面。

雨的形成过程涉及水蒸气的凝结、云的形成以及雨滴的聚集和降落。

三、实验材料1. 实验室用集气瓶(装满空气);2. 冰箱;3. 温度计;4. 烧杯;5. 玻璃棒;6. 水蒸气发生器;7. 雨量计;8. 记录本。

四、实验步骤1. 将集气瓶放入冰箱中,待温度降至5℃以下。

2. 在烧杯中加入适量的水,加热至沸腾,使水蒸气进入集气瓶中。

3. 使用玻璃棒搅拌集气瓶中的水蒸气,观察水蒸气凝结成小水滴的过程。

4. 当集气瓶中的水蒸气凝结成小水滴时,打开雨量计,观察并记录雨滴的形成过程。

5. 分别在5℃、15℃、25℃的条件下重复实验步骤,对比不同温度下雨的形成差异。

五、实验结果与分析1. 在5℃条件下,水蒸气凝结成小水滴的速度较慢,雨滴的形成过程较长。

这是因为低温条件下,水蒸气凝结速度较慢,需要较长时间才能形成足够密度的雨滴。

2. 在15℃条件下,水蒸气凝结成小水滴的速度较快,雨滴的形成过程较短。

这是因为中温条件下,水蒸气凝结速度适中,能较快形成雨滴。

3. 在25℃条件下,水蒸气凝结成小水滴的速度最快,雨滴的形成过程最短。

这是因为高温条件下,水蒸气凝结速度较快,能迅速形成雨滴。

通过实验,我们可以得出以下结论:1. 温度是影响雨形成速度的重要因素。

低温条件下,水蒸气凝结速度慢,雨的形成过程较长;高温条件下,水蒸气凝结速度快,雨的形成过程较短。

2. 在实验过程中,水蒸气凝结成小水滴的过程可以通过观察集气瓶中的现象来直观地展示。

六、实验总结本实验通过观察不同温度下雨的形成过程,使我们更加直观地了解了大气中水蒸气凝结成雨的基本原理。

实验结果表明,温度对雨的形成速度有显著影响。

幼儿园小班科学实验教案《哗啦啦,下雨了》教案名称:哗啦啦,下雨了!教案编写者:XXX教案适用对象:幼儿园小班教案时长:30分钟教学目标:1. 学习天气现象之一的雨水,认识雨水的来源和产生过程。

2. 发展幼儿的观察和思维能力,培养他们对事物的好奇心和探索精神。

3. 锻炼幼儿的动手能力和合作意识。

教学内容:1. 雨水的产生过程与来源说明。

2. 小组合作进行模拟下雨实验。

3. 讨论与复述。

教学准备:1. 长方形透明盒子或玻璃试管。

2. 蓝色食用色素。

3. 透明胶带。

4. 植物蒸馏水。

5. 盖纸或棉花球。

教学步骤:一、导入(5分钟)1. 用海报或图片引导幼儿回忆天气之一的雨水。

2. 引发幼儿的好奇心,让他们提出对雨水的问题。

二、展示与讲解(10分钟)1. 准备一个透明的长方形盒子或玻璃试管,填满蒸馏水,加入一滴蓝色食用色素。

2. 展示盒子或试管,讲解雨水的来源以及雨水的产生过程。

例如,大气中的水蒸气遇冷凝结成云,当云中的水滴变得足够重时,就会形成雨水,从云中落下来。

3. 引导幼儿观察盒子中的水滴,并与他们讨论雨水的特点。

三、实验操作(10分钟)1. 将盖纸或棉花球悬挂在盒子或试管的口上,用透明胶带固定好。

2. 让幼儿轻轻地喷水在盖纸或棉花球上,观察并描述水滴的变化。

3. 观察一段时间后,让幼儿观察到水滴通过盖纸或棉花球滴落到盒子或试管底部的变化。

四、总结与复述(5分钟)1. 引导幼儿讨论实验结果,复述雨水的产生过程。

2. 让幼儿总结雨水的特点和来源。

3. 引导幼儿联系自己的日常生活,谈论雨水对生活的影响。

教学延伸:1. 鼓励孩子们在休息室或户外玩雨水游戏,增加他们对雨水的直观体验。

2. 制作与雨水有关的手工制品,例如可爱的雨滴挂饰或雨伞折纸等。

教学评价:通过幼儿在实验中的观察和表达,以及讨论和复述的能力,评价他们对雨水的认识程度。

可以将幼儿的观察记录、绘画作品或写字内容用于评估。

同时,观察幼儿在实验操作和小组合作中的表现,评价他们的动手能力和合作意识。

如何制作人工雨?水变雨小班科学教案告诉你。

一、人工降雨原理人工降雨的原理其实和自然降雨的原理是一样的:就是让水蒸气变成云,然后让云变成水珠或冰晶,最后从云层中降落下来。

这个过程需要满足三个条件:水蒸气、水珠或冰晶形成的凝结核、将水珠或冰晶增大为足够大小的过程。

在制作人工降雨的时候,我们需要通过各种途径来创造这些条件。

二、制作人工雨的方法1.雾化雾化是制造人工雨的方法之一。

通过将液体或固体物体雾化,可以在一段时间内创造出大量的蒸气,这对制造云朵来说非常有帮助。

目前工业界常用的雾化方法有:喷雾、霧化器和气雾化。

2.爆破爆破是在干旱的地区常用的制作人工雨的方法。

爆破会导致水珠形成的凝结核,这就能够引发云朵的形成。

破坏荒漠地区的沙石层,或者炸出山洞等形象地被运用于制作人造降雨技术中。

3.冷却当温度下降之后,水蒸气就会凝结成云朵,而在人工制作环境中,我们可以通过一些手段来快速降低温度,从而让水蒸气变成云。

通俗易懂的做法:利用制冷设备制造云层即可。

(注:此方法并不会导致明显的降雨,但人工云层可以在稍后的时候制作成为更加完整的人工降雨。

)4.雷射这也是一种非常科技的方法。

利用刻画出的精准雷达来触发云层内部的微小电荷放电,使微小水珠或冰晶相互碰撞,最终形成雨点。

这种方法不易造成环境污染,并且降雨效果明显。

5.化学方法一些化学气体,如碳酸、碘、银碱类物质,也可以在合适的情况下制造云层和降雨。

以银碱类物质为例,以银碱为主要成分,掺入不同的助催化剂,经过气体制造、传输和激活过程,可实现制造云层和降雨。

常见的还有云雾发生剂,其主要成分为高分子溶剂、表面活性剂等,常用于模拟科学小实验。

三、制作人工雨的技巧和要点1.时间最好在早上和下午进行人工降雨的制作,因为这些时段的湿度和气压相对较高。

通俗地说,下雨天儿气比较闷,天气湿度较大。

2.风向和朝向制作人工雨的时候,需要考虑风向、朝向和高度因素,以此来合理设计人工雨的工艺。

特别是在爆破的制作方法中,如果风向过于强劲,那么很可能导致炸弹爆炸后无法达到人工降雨的效果。

模拟雨的形成实验报告

模拟雨的形成

实验课题:模拟雨的形成

实验器材:烧杯、冰块、三角架、石棉网、酒精灯、皮筋、保鲜膜、水、火柴. 操作步骤:

1、将水放入烧杯,用皮筋把保鲜膜包紧。

2、把石棉网放在三角架上,然后将烧杯放在石棉网上,用火柴点燃酒精灯后放在石棉网下加热。

3、3-5分钟后将冰块放在保鲜膜上。

实验现象:保鲜膜下方有水滴形成,水滴顺着烧杯壁流下来.

实验结论:高空中的水蒸气遇冷会凝结成小水珠落下来,形成雨.

注意事项:

1、玻璃仪器,要轻拿轻放。

2、操作时要小心,在加热前把石棉网放在架上,实验完后,不要急于拿下石棉网,以免烫伤。

3、做完实验后要整理好实验器材。

实验模拟:雨是怎么形成的?

DIY科学|贤爸

刮风,下雨,电闪,雷鸣这都是自然现象。

那雨是怎么形成的呢?就是水蒸气在上升过程,遇到冷空气最后凝结而成的。

今天,贤爸用两个杯子和一杯热水,模拟雨的形成过程,我们一起先来看看视频吧!

制作过程

你需要准备的材料有:小杯子、大杯子(没有的话,咱们可以用保鲜膜来代替哦)、纸盘。

下面是详细的制作步骤。

1、咱们用小杯子准备一杯热水,来模拟被太阳光照射的水

2、接下来,咱们在小杯子上罩上一个大杯子来收集水珠

3、接下来,我们在大杯子的上方放一杯冷水,来模拟水汽在空中遇冷形成小水滴的过程。

贤爸说原理

水汽在上升过程中,遇到周围的冷的空气,逐渐变为细小的水滴或冰晶漂浮在空中形成云。

当云滴增大到能克服空气的阻力和上升气流的顶托,同时降落时不被蒸发掉才能形成降水。

水汽分子在云滴表面上的凝聚,大小云滴在不断运动中的合并,使云滴不断凝结(或凝华)而增大。

云滴增大为雨滴、雪花或其他降水物,最后降至地面。

如果没有找到吻合的比较好的两个杯子,咱们用保鲜膜来代替也是可以的哦,来试试吧~。

模拟《雨的形成》设计一、教材分析:本课是在同学已有生活经验的基础上,引导同学运用本单元所学知识、能力,尝试探究“雨是怎样形成的?”协助同学再次感知物质状态的变化,尤其是水三态之间循环往复的变化,通过实践发现这种变化是可逆的过程。

从中初步体验自然现象的变化规律。

并体会到科学技术的运用可以影响雨的形成,改善干燥的环境。

重点:发明条件,理解凝结的概念,使同学尽可能独立的探究雨的成因。

难点:选择不同的方式和资料进行实验研究验证结论二、教学目标1 、探究目标引导同学回想生活中一些有趣现象,提出现象成因的假设;能选择不同的方法和资料研究、设计、验证自身的假设是否正确。

2 、知识目标能用自身的话说明什么叫凝结。

并利用这个概念来解释雨的形成。

3 、情感态度与价值观在活动过程中进一步培养同学细致观察的习惯,动手的能力以和合作意识。

使同学对自然现象发生兴趣,从而感悟大自然的神奇。

三、教法学法谈话法讲解法演示法实验法讨论法情景教学法。

观察法尝试法小组合作法自主探究法等。

四、教学手段教学中充沛地利用幻灯、投影、多媒体等各种电化教学手段,使笼统的概念具体化,枯燥的知识趣味化,优化教学环境,拓宽教师和同学的思路,从而达到增强教学效果的作用。

鼓励同学亲自动手实验,提高同学的动手和动脑的能力,体验实践出真知的快乐!五、教学过程教具、学具准备:课件、酒精灯、同样大小的杯子、玻璃片、试管夹、热水、冷水、铁丝网、三角架、烧瓶、橡胶塞、玻璃管、铁架台、铝盘、冰块、塑料膜、量杯。

(一)、情景引入,导入新课(出示幻灯片)教师请同学观看视频晶莹的水滴,使同学对荷叶上滚动水滴发生兴趣,从而很快的融入课堂。

(二)、走进生活,感知新知。

提出假设,解释现象教师请同学说说与视频相似的生活中的水滴现象。

同学可能会说出许多例子,(出示幻灯片,观看生活中常见的水滴图片)然后提出问题,既然生活中有这么多的现象,你知道这些神奇的小水滴是怎么来的吗?先让同学猜想小水珠是从哪里来的?然后,再猜想小水珠在什么情况下形成的?这样一环紧扣一环,在老师的引导下,让他们的猜想由随意性趋向科学性。

探究四模拟酸雨的形成[探究目的]通过设计一套微型装置来探究酸雨的形成原因[背景描述]酸雨的成因及危害正常雨水偏酸性,pH约为6~7,水的微弱酸性可使土壤的养分溶解,供生物吸收,对人类环境有利。

酸雨也称酸沉降,是指pH小于5.6的雨、雪、霜、雹等大气降水,是大气污染现象之一。

酸雨与温室效应、臭氧层受到破坏被称为当今环境的三大热点问题。

酸雨的形成主要是由废水中的SO2、NOx等造成的。

其形成过程为:(1)NO、NO2反应生成HNO3:2NO+O2==2NO2、3NO2+H2O==2HNO3+NO(2)SO2通过气相或液相反应产生H2SO4:气相反应:2SO2+O2催化剂2SO3、SO3+H2O==H2SO4液相反应:SO2+H2O==H2SO3、2H2SO3+O2催化剂2H2SO4大气中的烟尘、O3。

等是这些反应的催化剂。

酸雨对环境危害极大,因此有“空中死神”之称。

主要有:(1)使水域或土壤酸化,损害农作物生长。

(2)危害渔业生产,当pH小于4.8时,鱼类就会死亡。

如1982年6月18日,重庆东南郊一场夜雨后有2万亩水稻突然出现赤褐色斑点而枯死。

因酸雨的危害,瑞典4000个湖泊中没有生物存在、16000个湖泊几乎没有生物存在。

挪威的北极大马哈鱼几乎消失殆尽,一半以上的棕色鲑鱼都已死亡。

(3)腐蚀建筑物、工厂设备和文化古迹。

如我国四川的乐山大佛、印度的泰姬陵、北京故宫的汉白玉雕刻等闻名世界的大型建筑,因受酸雨的侵蚀而显得斑斑驳驳。

(4)酸雨同时也危害人类健康。

如1952年12月5日~8日,英国伦敦由于连日大雾、无风,气候反常,导致上空烟尘蓄积,排出的煤烟粉尘和SO2等气体扩散不开,因此,引起呼吸道疾病,造成4000多人死亡。

酸雨不分国界,因此是世界性公害。

我国的酸雨直接对韩日产生危害。

每年世界产生形成酸雨的气体SO2有146百万吨是人为造成,9百万吨来自自然界,NOx有50百万吨为人为造成,160百万吨来自自然界。

探究雾的形成O实验材料:热水,透明水杯,冰袋( 模拟较低气温),塑料袋.0实验步骤:(1) 在透明水杯中倒人半杯热水。

(2)将冰袋靠近装有热水的杯口,观察现象。

(3)在塑料袋中倒入一些热水,将热水袋靠近杯口,观察现象后移开.0实验现象:将冰袋靠近杯口时,看见杯口处明显冒出白气;将装有热水的塑料袋靠近杯口时,没有产生明显的现象. 0实验结论:雾是由空气中的水蒸气遇冷凝结成众多小水滴或小冰晶飘浮在空气中而形成的。

模拟雨的形成O实验材料:烧杯,水,冰块, 金属圆盘,石棉网,三脚架,酒精灯,火柴实验步骤:(1))在烧杯中倒入少量水.将烧杯放在酒指灯上方进行加热。

(2) 在金属圆盘中放置一些冰块,将金属圆盘放在烧杯顶部,观察实验现象0实验现象:圆盘底部附着水珠.随着娆杯内的水不断加热,圆盘底部附着的水珠越来越多,越来越大,最后滴人烧杯中。

实验结论:当空中的水蒸气较多时,云中的小水滴或小冰晶会不断当小水滴或小冰品大到上升气流托不住的时候就会增大向下降落,形成雨模拟自然界水循环实验材料:水盆,热盐水(40摄氏度),空碗,冰袋,透明塑料薄膜,细线,橡皮筋O实验步骤:(1)在水益中加小半金下净的热盐水. 模拟海洋(2)在盆中倒扣-一个空碗模拟陆地(3)将水盆用透明塑料蒙住,用一个冰袋在塑料上造成-个下垂的锥,正对准陆地上方(4)将实验裝置放在强烈阳光下暴晒。

(5)观察一段时间,并记录实验的现象。

实验现象:一段时间后,透明塑料下方会附着着水滴,水滴越来越多越来越大,最后滴落在碗蒂上。

碗蒂里的水满后溢出,溢出的水顺着碗流入水盆。

0实验分析:(1)热盐水在强烈的阳光暴晒下升温,水变成水蒸气上升,这是模拟水的蒸发;水蒸气碰到冰袋后,遇冷变成小水滴附着在塑料薄膜表面,等塑料薄膜托不住变大的水珠时,水珠滴人碗蒂(淡水),这是模拟降水;碗蒂里的水溢出并流人水盆中,这是模拟水的流动(2)盐水中的盐并没有参与到水循环中。

实验结论:地球上的水在陆地、海洋、及大气之间处于不间断的循环之中。