生物必修三课本电子版_整理普通高中课程标准实验教科书人教版必修3

- 格式:docx

- 大小:86.27 KB

- 文档页数:16

生物必修三课本电子版高清

整理表

姓名:

职业工种:

申请级别:

受理机构:

填报日期:

A4打印/ 修订/ 内容可编辑

附件一

附件二

湘潭市2017年春季义务教育学校5-8年级写字教材版本表

附件三

湘潭市2017年春季普通高中学校教科书、教师用书目录

附件四

其他类教师教学参考书目录

附件五

义务教育课程标准(2011年版)及课程标准解读目录

整理丨尼克

本文档信息来自于网络,如您发现内容不准确或不完善,欢迎您联系我修正;如您发现内容涉嫌侵权,请与我们联系,我们将按照相关法律规定及时处理。

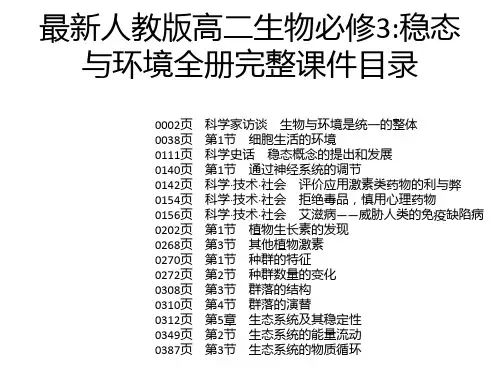

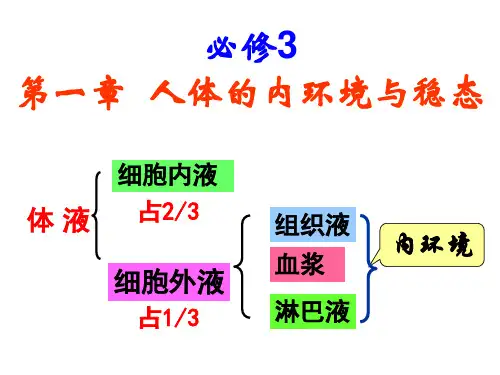

第1章人体的内环境与稳态本章规划本章内容包括:“细胞生活的环境”和“内环境稳态的重要性”两节内容。

其中第1节可用1课时教学,第2节可用2课时教学(其中实验1课时)。

与学生已有知识经验的联系:单细胞生物的生活环境,血细胞生活在血浆中,血浆的基本成分等,学生在初中已经学过这些知识,有了一定的认识。

手、脚等部位有时会磨出“水泡”,部分学生有过这样的体验。

体内细胞脱离了适合生存的环境就会死亡,人体体温的相对稳定及其重要性,人体需要摄入营养物质、氧和水,排出废物,学生也有一定的认识。

这些已有知识和经验,尽管比较浅显,与之相联系却有利于学生建构“内环境”和“稳态”的概念。

人体内几大系统的功能,学生经过初中阶段的学习也有了基本的认识,在此基础上,总结出内环境如何与外界环境进行物质交换并不太难。

此外,有关细胞生活的环境,和必修1中“细胞的物质输入和输出”等内容有密切的联系。

与其他章的联系:从个体层次看,本章内容与第2章的内容联系紧密。

本章内容是理解第2章所阐述的通过神经、体液和免疫调节来维持稳态的基础。

内环境稳态究竟是如何维持的,本章仅仅作简要交代,有关内容将在第2章作深入探讨。

本章内容又不仅与第2章有联系,稳态是包括种群、群落、生态系统等各层次生命系统的共同特征,因此,本章是学习本书其他章节的基础,并在一定程度上起着统领全书的作用。

第1节细胞生活的环境从容说课“细胞生活的环境”包括体细胞生活在细胞外液中、细胞外液的成分、细胞外液的渗透压和酸碱度、内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介等内容。

这些内容,是课程标准所规定的“说明稳态的生理意义”的基础。

本章的导入利用教材提供的章题图来完成。

通过启发学生观察章题图,思考图中内容与本章内容的关系,激发学生学习本章的兴趣。

同时通过图片还可以使学生感受到边防战士、炼钢工人、抗洪抢险战士工作环境的恶劣,体会他们工作的艰苦,认识他们工作的重要性,这也是一种人文精神的渗透。

本节的引入可以利用草履虫取食、排遗过程的视频和人体血细胞与血浆进行物质交换的动态演示,可以启发学生比较两者生活环境的异同,引出体内细胞生活的环境——内环境。

人教版高中生物必修三电子课本篇一:高中生物必修3人教版教材课后习题答案汇总生物必修3 第一、教学内容的结构1章人体的内环境和稳态第一节细胞生活的环境一、资料图体内细胞与外界环境进行物质交换的过程二、答案和提示(一) 问题探讨1.图1中是人体血液中的血细胞,包括红细胞、白细胞等;图2中是单细胞动物草履虫。

2.血细胞生活在血浆中。

草履虫直接生活在外界水环境中。

两者生活环境的相似之处是:都是液体环境;不同之处是:血细胞生活在体内的血浆中,并不直接与外界环境进行物质交换,而草履虫直接生活在外界环境中;与外界环境相比,血浆的理化性质更为稳定,如温度基本恒定等。

(二)思考与讨论11.细胞外液是指存在于细胞外的体液,包括血浆、组织液和淋巴等。

血细胞直接生活在血浆中,体内绝大多数细胞直接生活在组织液中,大量淋巴细胞直接生活在淋巴液中。

由此可见,细胞外液是体内细胞直接生活的环境。

2.相同点:它们都属于细胞外液,共同构成人体内环境,基本化学组成相同。

不同点:(1)在人体内存在的部位不同:血浆位于血管内,组织液分布于组织细胞之间,淋巴分布于淋巴管中;(2)生活于其中的细胞种类不同:存在于组织液中的是体内各组织细胞,存在于血浆中的是各种血细胞,存在于淋巴中的是淋巴细胞等;(3)所含的化学成分有差异,如血浆中含有较多的蛋白质,而组织液和淋巴中蛋白质很少。

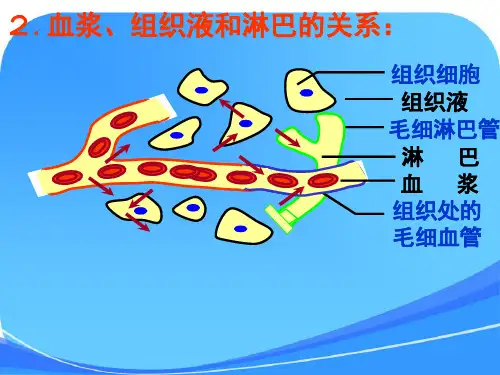

3.提示:当血浆流经毛细血管时,水和一切能够透过毛细血管壁的物质可以在毛细血管动脉端渗出,进入组织细胞间隙而成为组织液,绝大多数的组织液在毛细血管静脉端又可以重新渗入血浆中。

少量的组织液还可以渗入毛细淋巴管,形成淋巴,淋巴经淋巴循环由左右锁骨下静脉汇入血浆中。

它们之间的关系如图1-2所示。

由此可见,全身的细胞外液是一个有机的整体。

右图所示组织液、血浆、淋巴之间的关系(三)资料分析++1.提示:表中的化学物质可分为无机物和有机物。

无机物包括水和无机盐离子(如Na、K、2+2+2+-2-2--Ca、Mg、Fe、Cl、HPO4、SO4、HCO3)等,有机物包括糖类(如葡萄糖)、蛋白质(如血清白蛋白、血清球蛋白、纤维蛋白原等)、脂质(如各种脂肪酸、脂肪、卵磷脂、胆固醇)、氨基酸氮、尿素氮、其他非蛋白氮和乳酸等。

生物必修三课本电子版生物是一门揭示生命的科学,是研究生物体结构、功能和演化规律的学科。

生物学是一个广泛的领域,包括生物的分类、生命起源、细胞结构和生物化学、遗传学、生理学、行为学以及生态和进化等多个方面。

必修三课本是中国中学生最常用的生物教材之一。

该教材设计精美,内容全面,还配有精美的插图和实验内容,旨在让学生对生物学有全面的理解和深入的掌握。

本篇文章将对必修三课本中的生物知识点进行详细介绍,从而帮助学生更好地掌握生物学知识和理解生物学的重要性。

第一章生物基础知识第一章介绍了生物学的基础知识,包括生物学的定义、生命的特征、生物世界的分类等内容。

其中最为重要的内容是生命的特征,这些特征包括自我组织、自我维持、自我复制和适应环境的能力。

这些特征共同构成了生命的本质和生命活动的基础。

此外,该章节还介绍了生物世界的分类方式和分类标准。

生物的分类是根据它们的形态、遗传、生理和生态特征等方面进行分类的。

生物世界的分类有三个主要层次:种、属和门,其中种是最基本的分类单元。

生物分类的主要目的是帮助我们更好地理解各种生物之间的关系,并提供研究生物学的基础。

第二章细胞基本结构与功能细胞是生物学的基本单位,也是生命活动的基本场所。

第二章介绍了细胞的基本结构与功能,包括细胞膜、细胞壁、细胞核、质体、线粒体、内质网等。

细胞膜是细胞最外层的结构,它是细胞与外界交流的主要途径。

细胞壁则是植物细胞的一层厚厚的结构,它可以为细胞提供支撑和保护。

细胞核是细胞内的控制中心,包括核膜、核孔、染色体等。

质体是细胞内的一系列小器官,它们包括核糖体、线粒体、内质网等。

线粒体是细胞内的能量生产中心,内质网则是蛋白质合成的重要场所。

此外,该章节还介绍了细胞的代谢过程,包括物质输送、呼吸作用、光合作用等。

这些过程都是细胞内生命活动的基础,对于理解生物学至关重要。

第三章细胞的多样性和统一性第三章主要介绍了细胞的多样性和统一性,即细胞在结构、功能和生命周期等方面的差异和共同点。

普通高中课程标准实验教科书人教版必修3整理表姓名:职业工种:申请级别:受理机构:填报日期:普通高中课程标准实验教科书·人教版·必修3第三章第1节《植物生长素的发现》教学设计一、教材地位及分析本节课是人教版新课程高中生物必修三第三章第一节植物生长素的发现。

“植物生长素的发现”作为本章开篇节,以科学探索过程为脉络来安排教学内容,具有探究性的特点;文本呈现图文并茂,具有直观性的特点,这些特点为教师实施探究式教学提供了有力支撑。

生长素的发现史渗透着科学的思维方法和研究方法,体现了科学探究的一般过程,为组织学生进行科学探究提供了良好素材。

让学生参与到探究的过程中,在探究过程中获取知识,发展技能,培养能力。

因此,本节在高中生物教学内容中处于相当重要的地位,既是培养学生科学研究能力的很好的载体,更是历年高考的热点。

二、设计思路科学史可以展现科学是永无止境的探究活动的本质特征,使人感受科学发展是一个线性累积、不断壮大的过程,领会“变化”才是科学本身具有的惟一不变特性。

植物生长素的发现过程正是这样一个很好地展现科学在本质上是相对的、可变的、处在不断修正和发展过程中的素材。

因此,本文基于以下的教学理念开展教学:问题为主线、探究为主轴、学生为主体、教师为主导,采用问题引导探究、教师引导学生的设计思路。

三、教学分析1、教材分析与处理《植物生长素的发现》编入了“达尔文、詹森、拜耳、温特等科学家的实验、评价实验设计和结论”等内容。

教材以科学探索过程为脉络来安排教学内容,具有探究性的特点;文本呈现图文并茂,具有直观性的特点,为教师实施探究式教学提供了有力支撑。

2、学情分析曾学习过“假说──演绎法”、“类比推理”等,有一定的思考方法基础,且学生的观察、思维、逻辑推理等能力都较强,对植物向光性现象又有一定的感性认识。

但对实验设计的各种能力(语言表达、实验分析、深入思考等)都有待提高,所以教学过程旨在培养学生的实验能力。

人教版高中生物教材电子版

一、植物类

1.植物组织

植物组织指植物中各个细胞、组织和器官之间协调有机相互作用所形成的系统。

植物组织可分为基本组织和功能组织,其中包括根系、茎系、叶系,以及负责存储和分泌物质的组织等。

2.植物繁殖

植物繁殖是植物进行生命活动与发展的重要过程,它的特征是可以产生有相同遗传特征的新植物,比如种子繁殖、芽繁殖、分株繁殖、叶插繁殖、离体培养繁殖、繁殖苗繁殖等。

3.植物生理

植物生理是研究植物内部生理机能,以及植物对外界环境的生理反应的科学。

植物生理中对植物种子萌发、叶绿素光合作用、水分运动、冷病抗性等都研究得比较深入。

二、植物结构

1.根

根系是植物中从植株中向地下伸出的系统,包括根、根冠以及根的相关器官,负责植物的吸水、吸土壤矿物质、支撑植株的作用等功能。

2.茎

茎是植物系统中离地最近的器官,它们主要是由非叶性器官(茎状附属物)和叶状橡皮筋构成,主要负责支撑植物、传递水分及养分,并参与光合作用。

3.叶

叶是植物中最具代表性的器官,也是植物系统中最重要的器官。

叶主要负责光合作用,它们通过光合作用产生有机物,以及散发大量的空气中水蒸气,是植物生存和发展的主要来源。

普通高中课程标准实验教科书人教版必修3

整理表

姓名:

职业工种:

申请级别:

受理机构:

填报日期:

普通高中课程标准实验教科书·人教版·必修3

第三章第1节

《植物生长素的发现》教学设计

一、教材地位及分析

本节课是人教版新课程高中生物必修三第三章第一节植物生长素的发现。

“植物生长素的发现”作为本章开篇节,以科学探索过程为脉络来安排教学内容,具有探究性的特点;文本呈现图文并茂,具有直观性的特点,这些特点为教师实施探究式教学提供了有力支撑。

生长素的发现史渗透着科学的思维方法和研究方法,体现了科学探究的一般过程,为组织学生进行科学探究提供了良好素材。

让学生参与到探究的过程中,在探究过程中获取知识,发展技能,培养能力。

因此,本节在高中生物教学内容中处于相当重要的地位,既是培养学生科学研究能力的很好的载体,更是历年高考的热点。

二、设计思路

科学史可以展现科学是永无止境的探究活动的本质特征,使人感受科学发展是一个线性累积、不断壮大的过程,领会“变化”才是科学本身具有的惟一不变特性。

植物生长素的发现过程正是这样一个很好地展现科学在本质上是相对的、可变的、处在不断修正和发展过程中的素材。

因此,本文基于以下的教学理念开展教学:问题为主线、探究为主轴、学生为主体、教师为主导,采用问题引导探究、教师引导学生的设计思路。

三、教学分析

1、教材分析与处理

《植物生长素的发现》编入了“达尔文、詹森、拜耳、温特等科学家的实验、评价实验设计和结论”等内容。

教材以科学探索过程为脉络来安排教学内容,具有

探

究性的特点;文本呈现图文并茂,具有直观性的特点,为教师实施探究式教学提供了有力支撑。

2、学情分析

曾学习过“假说──演绎法”、“类比推理”等,有一定的思考方法基础,且学生的观察、思维、逻辑推理等能力都较强,对植物向光性现象又有一定的感性认识。

但对实验设计的各种能力(语言表达、实验分析、深入思考等)都有待提高,所以教学过程旨在培养学生的实验能力。

3、学习任务分析

教学重点:生长素的发现过程;

教学难点:科学实验设计的过程及严谨性分析。

通过学习,学生不仅要掌握生长素发现的过程,更要掌握对简单实验的设计、分析和评价的能力,感悟科学发现是一个继承与创新的辨证过程,需要实事求是和坚持不懈的科学态度。

四、教学目标

生长素的发现的教学三维目标

五、教学方法

六、教学流程

教学流程中各环节相关要求和时间分配表

七、教学过程

生长素的发现的教学过程设计

八、课堂练习

九、板书设计及课堂总结

第1节植物生长素的发现

一、生长素的发现过程

达尔文实验

詹森的实验

1.四个经典实验

拜耳的实验

温特的实验

2.生长素的提取

二、植物激素的概念

十、布置作业

本节课以学生的实际情况为出发点,以多媒体为辅助,逐步推进教学内容,还算满意;学生的积极性非常高,是满意的地方;课堂上没有发生出乎意料的事件;如果再重新上这节课,我会认真分析每一学生的实际情况,知识的难度设置的更合理一些,准备的再充分一些;从学生的作业、课后谈话等途径得知学生的学习效果还是挺好的,主要是学生接触过相关的知识,有了些基础,再一个就是这部分内容不是太难;

整理丨尼克

本文档信息来自于网络,如您发现内容不准确或不完善,欢迎您联系我修正;如您发现内容涉嫌侵权,请与我们联系,我们将按照相关法律规定及时处理。