(完整word版)苏教版高中生物必修三

- 格式:doc

- 大小:580.52 KB

- 文档页数:18

第一节生态系统和生物圈一、环境对生物非常重要1.生态因子等有直接或间接影响的因子。

分布、行为和生殖、发育、生长概念:环境中对生物的)(1(2)种类:等。

水、温度、光非生物因子:①的各种相互关系,如捕食、竞争等。

生物之间生物因子:包括②2.谢尔福德耐受曲线。

但在生态因子的耐受范限制因子生态因子如果发生变化,在低于或超过生物体的耐受极限时,均会成为。

最适区围内,每种生物都有一个 二、生物与环境构成生态系统1.生态系统的概念相互作用而形成的统一体。

无机环境生态系统是在一定空间中的生物群落与2.生态系统的组成1.生态因子是指环境中对生物的生长、发育、生殖、行为和分布等有直接或间接影响的因子。

2.生态系统是在一定空间中的生物群落与无机环境相互作 用而形成的统一体。

3.生态系统中的光、水、空气、无机盐及非生物的有机物等组成生态系统的非生物成分。

4.生态系统的生物成分按功能不同,可分为生产者、消费 者和分解者。

5.地球上最大的生态系统是生物圈。

生物圈是指地球上的 全部生物及其无机环境的总和,它包括岩石圈上层、水圈和大气圈下层。

)等。

非生物成分:(1光有机物、水、空气、无机盐及非生物的(2)生物成分:①生产者:能够把简单的无机物制造成复杂的的自养生物。

有机物②消费者:依赖于制造的有机物生存的生物。

生产者③有机物分解者:能够把动植物的复杂的生物成分。

无机物分解为简单三、食物链和食物网1.食物链(1)而形成的营养结构。

概念:在生态系统中,生物之间由于营养关系)(2营养级:处于食物链某一环节上的的总和。

各种生物2.食物网)(1概念:生态系统中的许多食物链相互交错形成更为复杂的网状营养结构。

)(2作用:增强生态系统结构和功能的。

稳定性3.食物链和食物网的功能)是生态系统的(1结构。

营养)(2物质传递生态系统中生产者固定的能量和。

四、生物圈是最大的生态系统1.生态系统的类型(1)自然生态系统:①陆地生态系统:包括冻原、荒漠、草原、森林等生态系统。

第4课时血糖调节学习目标:1.描述血糖平衡的调节过程2.结合对糖尿病的病因分析,掌握糖尿病的病因及常见症状[教材梳理]一、血糖平衡的调节1.血糖及正常值血糖是指血浆中的葡萄糖,正常人空腹时的血糖浓度为3.9~6.1 mmol/L,在口服或静脉注射葡萄糖2 h后血糖浓度低于7.8 mmol/L。

2.参与调节血糖的主要结构肝脏具有参与糖代谢的各种酶,是调节血糖浓度的重要器官。

神经系统和内分泌腺分泌的激素对血糖浓度的调节也有重要作用。

3.胰岛素的作用胰岛素一方面能促进血糖进入组织细胞,并在组织细胞内氧化分解,在肝脏和骨骼肌细胞中合成肝糖原和肌糖原,以及转化为脂肪等非糖物质;另一方面能抑制糖原的分解和脂肪等非糖物质转化为葡萄糖,从而使血糖浓度降低。

4.胰高血糖素的作用胰高血糖素能促进肝糖原分解成葡萄糖,同时抑制葡萄糖转化为脂肪、某些氨基酸等非糖物质,从而使血糖浓度升高。

二、血糖代谢失调症及尿糖的检测1.血糖维持在相对恒定的生理范围内,人体正常进行各种生命活动。

血糖代谢失去平衡,就可能导致人患上低血糖病或糖尿病。

2.糖尿病患者空腹时血糖浓度≥7.0mmol/L,口服或静脉注射葡萄糖2 h后血糖浓度≥11.1 mmol/L。

3.血糖浓度升高超过一定范围,人体可能会出现尿糖异常。

尿糖的含量一般会随血糖浓度的升高而升高。

尿糖的检测方法有两种:一是用新配制的斐林试剂检测,二是用尿糖试纸检测。

4.Ⅱ型糖尿病的病因有:胰岛B细胞受损或胰岛素受体基因缺陷等。

5.糖尿病患者有“三多一少”症状,即多饮、多食、多尿和体重减少。

如果糖尿病患者长期处于高血糖状态,就会导致各种组织的慢性损害和功能障碍。

6.血糖是脑能量的主要来源,低血糖会影响脑的正常功能。

[牛刀小试]1.判断下列说法的正误(1)正常人空腹时血糖浓度为3.9 mol/L~6.1 mol/L。

(×)(2)肾脏是调节血糖浓度的最主要器官。

(×)(3)激素是重要的血糖调节因素。

学习目标:1.说出生物多样性的概念和三个层次之间的关系2.概述生物多样性保护的意义和措施[教材梳理]1.保护生物多样性(1)生物多样性的含义:①概念:包括生物圈内所有的植物、动物和微生物,它们所拥有的全部基因以及由这些生物与环境构成的生态系统。

②形成原因:是生物进化的结果。

(2)生物多样性丧失的原因:①人类活动是造成生物多样性丧失的主要原因。

②外来物种的入侵也会对生物多样性产生严重的危害。

(3)生物多样性的价值:①直接价值:包括实用意义的价值和非实用意义的价值。

②间接价值:对生态平衡、生物圈稳态起调节功能等方面的价值。

③潜在价值:目前人类尚不清楚但可能存在的价值。

(4)生物多样性的保护措施:①就地保护和迁地保护。

②建立精子库和种子库。

③建立、健全相应的法律。

④退耕还林、还草、还湖等。

2.人类可持续发展(1)可持续发展的概念:指既能满足当代人的需求,又能保护环境,且不危及后代生存发展的发展模式。

(2)可持续发展的核心:促进经济在生态平衡的基础上健康地发展,鼓励对环境有利的生产与建设,提倡用包括保护环境和维护生物多样性在内的多项指标去衡量发展。

[牛刀小试]1.判断下列说法的正误(1)生物多样性包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性。

(√)(2)生态系统多样性是遗传多样性和物种多样性的基础。

(×)(3)生物多样性是生物进化的结果。

(√)(4)引入外来物种肯定能增加当地的生物多样性。

(×)(5)人们将丹顶鹤的栖息地建成丹顶鹤自然保护区的目的是恢复生态和环境。

(×)(6)为控制水葫芦在我国造成的严重灾害,可将其天敌引入我国。

(×)(7)融化冰川,扩大淡水资源是保护水资源的有效途径。

(×)(8)造成许多物种绝灭的主要原因是人为破坏。

(√)2.三峡大坝建成后,库区内许多原有的特有物种面临绝灭的威胁,为保护这些特有物种,最有效的保护措施是()A.就地保护B.迁地保护C.建立自然保护区D.严格控制污染解析:选B由于大坝建成后,原有物种无法在原地生存,为保护这些物种应将它们移入动物园、植物园或其他专门地区进行迁地保护。

苏教版高中生物必修三教案

第一课时:基因和遗传

教学目标:

1.掌握基因的概念及其作用。

2.理解基因的遗传规律。

3.了解基因突变的原因和效果。

教学重点、难点:

重点:基因的概念和遗传规律的应用。

难点:基因突变的原因和效果的理解。

教学准备:

PPT课件、实验器材、复制实验材料。

教学过程:

一、导入:通过展示不同外貌特征的动植物照片引入基因的概念。

二、讲解:介绍基因的概念、结构和功能,讲解基因的遗传规律。

三、实验:进行基因突变实验,观察不同表型的果蝇。

四、讨论:让学生讨论基因突变的原因和效果。

五、总结:总结基因和遗传的知识点,强化学生的理解。

教学延伸:

1.作业:布置相关练习题,巩固学生对基因和遗传的理解。

2.课外拓展:让学生研究不同物种之间的基因差异,探讨进化的原因。

教学反思:

1.本课时通过实验的方式展示基因突变的效果,提高学生对遗传规律的理解。

2.引导学生思考基因突变的原因和影响,激发他们对生物学的兴趣。

苏教版生物必修三知识点总结苏教版生物必修三是高中生物教育中最重要的阶段之一,其中涵盖的知识点非常多且复杂。

在这一阶段中,学生将不仅需要掌握生物学的基本概念和知识,也需要运用这些知识来研究和理解更深层次的生物学问题。

在这篇文章中,我们将总结苏教版生物必修三中的一些重要的知识点,以帮助学生更好地理解和掌握这些知识。

第一章细胞的结构和功能细胞是生命的基本单位,生物体内一切功能、结构和代谢都是由细胞完成的。

因此,了解细胞的结构和功能是研究生命现象的关键。

在这一章中,学生将学习关于细胞结构和功能的知识点,包括以下内容:1. 细胞组成细胞由细胞膜、细胞质和细胞核三部分组成。

其中,细胞膜是细胞内外界的分界线,它决定了物质进出细胞的特性;细胞质对细胞的生存和代谢过程起着至关重要的作用;细胞核则是细胞的控制中心,它存储了细胞的遗传信息。

2. 细胞的多样性细胞有多种类型,包括原核细胞和真核细胞。

原核细胞是最简单的细胞类型,缺乏细胞核和其他特定的亚细胞结构。

而真核细胞则拥有明显的细胞核和多种细胞器,比如线粒体、内质网和高尔基体等。

3. 细胞器和其功能细胞器是细胞的重要组成部分,它们在细胞的代谢和进化过程中发挥着至关重要的作用。

学生需要掌握各个细胞器的结构和功能,如线粒体用于能量生产,内质网用于蛋白质合成和转运,高尔基体用于化学物质的加工和运输等。

第二章细胞的生命活动调节在这一章中,学生将学习关于细胞的生命活动调节的知识点,掌握生命现象调控的基本原理和作用机理。

1. 细胞信号传导细胞信号传导是指通过细胞传递的多种化学或生物信号来调节生物体内的各种生理过程。

学生需要理解信号传导的三个基本要素,即信号的产生、传递和作用,以及不同细胞间的信号传递层次和途径。

2. 细胞周期和细胞凋亡细胞周期是指细胞从一个分裂时期到下一个分裂时期所需的时间片段。

这一过程中,细胞依次通过G1、S、G2和M四个时期,每个时期均有不同的生命活动和调节机制。

学习目标:1.我国的人口现状与前景2.人口增长与生态环境的关系3.举例说明人类活动对环境的影响[教材梳理]1.人口增长(1)人口增长的前提:在一定时间、一定地域内人的出生率高于死亡率。

(2)人口增长的特点:①发展中国家的人口数量增速超过发达国家。

②我国已进入低生育水平的国家行列,但由于人口基数大,每年净增人口仍在1 200万左右。

(3)应对人口增长的措施:控制人口增长,谋求人口与经济、社会、资源、环境的协调发展。

2.人类对生态环境的影响(1)水资源短缺:人类活动的耗水量在迅猛增长,水资源日益短缺。

(2)土地沙漠化:森林破坏和土地沙漠化造成水土流失、气候异常、空气混浊、沙尘暴和旱涝灾害频发。

(3)土地资源丧失:全球耕地面积逐年下降,目前全球约有7亿人因粮食不足而营养不良。

(4)环境污染:某种污染物在浓度或总量超过环境的承受力时,就会对生态系统造成破坏。

[牛刀小试]1.判断下列说法的正误(1)人口是有地域范围的。

(√)(2)人类的出生率高于死亡率是人口自然增长发生的前提。

(√)(3)计划生育是我国的基本国策。

(√)(4)由于实行计划生育,我国人口发展将会较长时期处于低增长率、低增长量的态势。

(×)(5)人口变化与自然环境构成既相互影响又相互制约的关系。

(√)(6)人口问题已成为人类面临的生存难题之一,但由于我国资源丰富,地域辽阔,我国人口问题还不太突出。

(×)(7)由于科技发达,粮食产量高,现在全球已没有人因贫困而出现营养不良。

(×)(8)酸雨和温室效应为自然灾害,不是由于人口增长引发的问题。

(×)2.下列有关环境污染和破坏的叙述,正确的是()①造成温室效应的主要原因是煤、石油、天然气的大量燃烧②造成臭氧层空洞的主要原因是人们大量排放氟氯烃类物质③酸雨形成的主要原因是森林大量破坏④造成水体富营养化、藻类大量繁殖的原因主要是由于有毒物质在生物体内的积累和浓缩A.①②③④B.①②④C.①②D.②③④解析:选C酸雨形成的主要原因是由于大气中的二氧化硫等气体过多而使雨水的酸性增强。

苏教版高中生物必修三高中生物是一门充满奥秘和趣味的学科,苏教版高中生物必修三更是为我们打开了一扇深入了解生命系统的大门。

这一册教材主要涵盖了生物个体与环境之间的相互关系,以及生态系统的结构、功能和稳定性等重要内容。

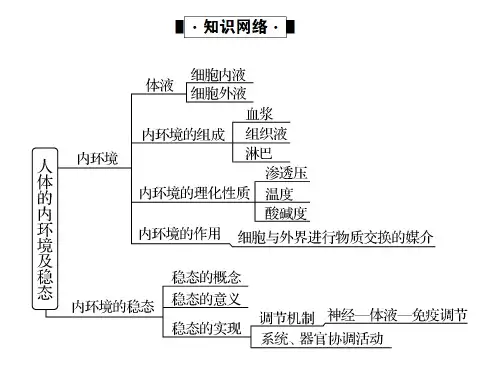

在苏教版高中生物必修三中,首先引入眼帘的是“人体的内环境与稳态”这一章节。

我们知道,人体就像一个精妙的机器,各个零部件需要在稳定的环境中才能正常运转。

细胞生活的环境被称为内环境,它包括血浆、组织液和淋巴等。

内环境的理化性质,如温度、酸碱度和渗透压等,都需要保持相对稳定,这就是稳态。

稳态的维持对于细胞的正常生命活动至关重要。

如果内环境失衡,就可能导致各种疾病的发生。

例如,当人体大量出汗后,若不及时补充水分和盐分,就会影响内环境的渗透压平衡,可能出现头晕、乏力等症状。

接着,“动物和人体生命活动的调节”章节让我们进一步认识到生物体内复杂而精巧的调节机制。

神经调节就像快速反应部队,能够迅速而准确地应对外界刺激。

例如,当我们的手不小心碰到热锅时,会迅速缩回,这就是神经调节在发挥作用。

而激素调节则像是幕后的调控大师,通过分泌各种激素来调节生物体的生长、发育、代谢等过程。

比如,甲状腺激素能够促进新陈代谢和生长发育,幼年时期甲状腺激素分泌不足会导致呆小症。

神经调节和激素调节相互配合,共同维持着动物和人体生命活动的平衡。

再来看“植物的激素调节”部分。

植物虽然不能像动物那样自由移动,但它们也有自己的“智慧”来适应环境。

生长素是一种重要的植物激素,它能够促进细胞的伸长生长。

在单侧光的照射下,生长素会在植物体内分布不均匀,导致植物向光生长。

此外,还有赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯等多种激素,它们相互协调,共同调控着植物的生长、发育、开花、结果和衰老等过程。

比如,脱落酸能够促进叶片的脱落,乙烯能够促进果实的成熟。

“种群和群落”这一章节则将我们的视野从个体扩展到了群体。

种群是在一定时间和空间内,同种生物个体的总和。

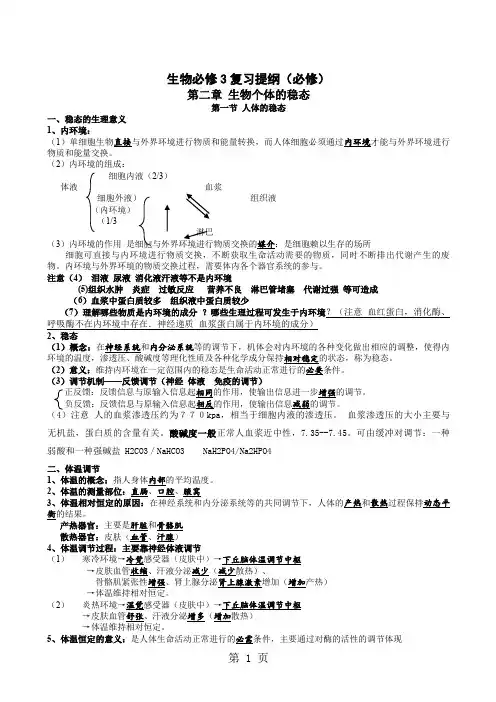

生物必修3复习提纲(必修)第二章生物个体的稳态第一节人体的稳态一、稳态的生理意义1、内环境:(1)单细胞生物直接与外界环境进行物质和能量转换,而人体细胞必须通过内环境才能与外界环境进行物质和能量交换。

(2)内环境的组成:细胞内液(2/3)体液血浆组织液(1/3淋巴(3)内环境的作用是细胞与外界环境进行物质交换的媒介:是细胞赖以生存的场所细胞可直接与内环境进行物质交换,不断获取生命活动需要的物质,同时不断排出代谢产生的废物。

内环境与外界环境的物质交换过程,需要体内各个器官系统的参与。

注意(4)泪液尿液消化液汗液等不是内环境(5)组织水肿炎症过敏反应营养不良淋巴管堵塞代谢过强等可造成(6)血浆中蛋白质较多组织液中蛋白质较少(7)理解哪些物质是内环境的成分?哪些生理过程可发生于内环境?(注意血红蛋白,消化酶、呼吸酶不在内环境中存在.神经递质血浆蛋白属于内环境的成分)2、稳态(1)概念:在神经系统和内分泌系统等的调节下,机体会对内环境的各种变化做出相应的调整,使得内环境的温度,渗透压、酸碱度等理化性质及各种化学成分保持相对稳定的状态,称为稳态。

(2)意义:维持内环境在一定范围内的稳态是生命活动正常进行的必要条件。

(3)调节机制——反馈调节(神经体液免疫的调节)正反馈:反馈信息与原输入信息起相同的作用,使输出信息进一步增强的调节。

负反馈:反馈信息与原输入信息起相反的作用,使输出信息减弱的调节。

人的血浆渗透压约为770kpa,相当于细胞内液的渗透压。

血浆渗透压的大小主要与无机盐,蛋白质的含量有关。

酸碱度一般正常人血浆近中性,7.35--7.45。

可由缓冲对调节:一种弱酸和一种强碱盐 H2CO3/NaHCO3 NaH2PO4/Na2HPO4二、体温调节1、体温的概念:指人身体内部的平均温度。

2、体温的测量部位:直肠、口腔、腋窝3、体温相对恒定的原因:在神经系统和内分泌系统等的共同调节下,人体的产热和散热过程保持动态平衡的结果。

苏教版⾼中⽣物必修三(全册)课时达标训练(共20份word可编辑含答案)课时达标训练(⼀)⽣物科学和我们(时间:30分钟;满分:50分)⼀、选择题(每⼩题2分,共20分)1.下表显⽰了某地哺乳动物和鸟类⽣存受到威胁的各种原因及其⽐例,下列有关叙述正确的是()AB.鸟类⽣存受到威胁的主要原因是⼈类活动使其栖息地丧失C.哺乳动物⽣存受到威胁的主要原因是偷猎D.该地⽣态系统⼀定是草原⽣态系统2.紫茎泽兰原产于墨西哥,解放前由缅甸、越南进⼊我国云南,并由此扩展到⼴西、贵州等地区,连接成⽚,成为当地的害草。

紫茎泽兰的⼊侵使这些地区() A.原有物种的⽣存受到威胁B.⽣态环境更和谐C.物种多样性增加D.遗传多样性增加3.某⽣物学⼩组为了研究阳光对⼤⾖发芽的影响,在两个花盆⾥种了⼤⾖,并设计了如下实验:A.两个花盆都应放在向阳的地⽅B.两个花盆都应放在⿊暗的地⽅C.两个花盆的温度不应该⼀样⾼D.两个花盆都应该浇给充⾜的⽔4.关于⽣物多样性的说法,错误的是()A.不同环境的⾃然选择是物种多样性形成的重要原因B.⽣物多样性包括遗传多样性、个体多样性和⽣态系统多样性C.建⽴⾃然保护区是保护⽣物多样性的有效⽅法D.⽣物多样性的价值包括直接价值和间接价值等5.保护和利⽤野⽣⽣物资源的最佳⽅案是()A.封⼭育林,⼤量繁殖,禁⽌捕猎B.让当地⼈滥砍乱伐,狂捕乱猎,先富起来C.实⾏有计划地开发和利⽤D.砍掉原有林⽊,营造⼈⼯树林6.统计资料表明:进⼊20世纪后,⼏乎每年⾄少有⼀种鸟类和哺乳类动物从地球上消失。

造成野⽣动物濒危和绝灭的主要原因是()A.⾃然灾害B.动物病害C.天敌过多D.⼈类对⽣态环境的破坏7.有⼈设计实验探究有机肥是否能提⾼⼟壤肥⼒并优于化肥。

实验分为两组,⼀组农⽥施有机肥,⼀组农⽥施化肥。

该实验设计缺少()A.施⽤有机肥和适量化肥的对照⽥B.既不施⽤有机肥也不施⽤化肥的对照⽥C.施⽤⼤量化肥和少量有机肥的对照⽥D.施⽤少量化肥和⼤量有机肥的对照⽥8.薇⽢菊原产于南美洲,⽣性喜光、善于攀援、⽣长迅速,后来引⼊我国某地,导致⼊侵地许多植物被其覆盖后因缺少阳光⽽死亡。

学习目标:1.说出物种濒危和绝灭的主要原因2.结合病毒的发现过程,举例说出一个科学研究的故事[教材梳理]一、人类面临的问题之一:生物多样性丧失1.物种绝灭的原因(1)物种特化、功能基因的丧失是物种绝灭的内在原因。

(2)乱捕滥伐是物种濒危和绝灭的直接原因之一。

(3)栖息地破坏和丧失是导致物种濒危和绝灭的重要原因。

此外,外来物种入侵、环境污染和自然灾害也是物种濒危和绝灭的重要原因。

2.保护生物多样性(1)营造全社会保护动物多样性的氛围。

(2)依靠生物科学与技术来保护生物多样性。

二、像科学家一样研究:科学探究1.提出问题科学研究是从提出一个科学探究的问题开始的。

科学探究的问题是指能够通过收集证据而回答的问题。

2.作出假设假设是对实验结果的预测,它也是建立在观察和以往的知识、经验基础上的。

3.设计实验设计实验的目的是验证假设;前提依据是学习前人的知识和经验,并掌握实验的基本技能和技术,更重要的是要有创新;重要内容是控制变量。

4.实施实验按照实验步骤进行实验,并细致、客观地收集实验中观察到的现象和测量到的数据。

重复实验可以确保数据的可靠性。

5.分析证据研究实验证据中蕴含的规律或趋势,思考它们说明什么问题,能否支持假设。

常需分类整理相关数据,如绘制成表格、曲线图等。

6.得出结论作出结论时,应充分评判证据是否支持假说。

在得出最终的结论前,通常需要重复实验多次。

[牛刀小试]1.判断下列说法的正误(1)物种绝灭的内在原因是物种特化或功能基因的丧失。

(√)(2)乱捕滥猎是物种濒危和绝灭的根本原因。

(×)(3)大量引进外来物种可遏制生物多样性的丧失。

(×)(4)寻求广泛的国际合作、引进资金技术和先进经验等都有利于保护濒危物种。

(√)(5)病毒是最小的细胞生物、结构简单。

(×)(6)科学研究是从作出科学合理假设开始的。

(×)(7)科学探究过程得出的结论都是与假设完全相吻合的,从而证明假设是正确的。

苏教版高中生物必修三)第二章生物个体的稳态第一节人体的稳态一、稳态的生理意义1、内环境:(1)单细胞生物直接与外界环境进行物质和能量转换,而人体细胞必须通过内环境才能与外界环境进行物质和能量交换。

(2)内环境的组成:细胞内液体液血浆细胞外液组织液(内环境)淋巴(3)内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介:细胞可直接与内环境进行物质交换,不断获取生命活动需要的物质,同时不断排出代谢产生的废物。

内环境与外界环境的物质交换过程,需要体内各个器官系统的参与。

2、稳态(1)概念:在神经系统和内分泌系统等的调节下,机体会对内环境的各种变化做出相应的调整,使得内环境的温度,渗透压、酸碱度及各种化学成分保持相对稳定的状态,称为稳态。

(2)意义:维持内环境在一定范围内的稳态是生命活动正常进行的必要条件。

(3)调节机制——反馈调节正反馈:反馈信息与原输入信息起相同的作用,使输出信息进一步增强的调节。

负反馈:反馈信息与原输入信息起相反的作用,使输出信息减弱的调节。

二、体温调节1、体温的概念:指人身体内部的平均温度。

2、体温的测量部位:直肠、口腔、腋窝3、体温相对恒定的原因:在神经系统和内分泌系统等的共同调节下,人体的产热和散热过程保持动态平衡的结果。

产热器官:主要是肝脏和骨骼肌散热器官:皮肤(血管、汗腺)4、体温调节过程:(1)寒冷环境→冷觉感受器(皮肤中)→下丘脑体温调节中枢→皮肤血管收缩、汗液分泌减少(减少散热)、骨骼肌紧张性增强、肾上腺分泌肾上腺激素增加(增加产热)→体温维持相对恒定。

(2)炎热环境→温觉感受器(皮肤中)→下丘脑体温调节中枢→皮肤血管舒张、汗液分泌增多(增加散热)→体温维持相对恒定。

5、体温恒定的意义:是人体生命活动正常进行的必需条件,主要通过对酶的活性的调节体现三、水平衡的调节1、人体内水分的动态平衡是靠水分的摄入和排出的动态平衡实现的2、人体内水的主要来源是饮食、另有少部分来自物质代谢过程中产生的水。

水分的排出主要通过泌尿系统,其次皮肤、肺和大肠也能排出部分水。

人体的主要排泄器官是肾,其结构和功能的基本单位是肾单位。

3、水分调节(细胞外液渗透压调节):(负反馈)过程:饮水过少、食物过咸等→细胞外液渗透压升高→下丘脑渗透压感受器→垂体→抗利尿激素→肾小管和集合管重吸收水增强→细胞外液渗透压下降、尿量减少总结:水分调节主要是在神经系统和内分泌系统的调节下,通过肾脏完成。

起主要作用的激素是抗利尿激素,它是由下丘脑产生,由垂体释放的,作用是促进肾小管和集合管对水分的重吸收,从而使排尿量减少。

四、无机盐平衡的调节1、人体内无机盐的动态平衡是靠无机盐的摄入和排出的动态平衡实现的2、人体需要的无机盐主要来自饮食,通过尿液、汗液、粪便将无机盐排出体外3、人体需要的无机盐有多种,如Na+、K+、Ca2+、Zn2+、Fe3+、I- 等4、无机盐调节:(负反馈)过程:血钾升高、血钠降低→肾上腺皮质分泌醛固酮→促进肾小管和集合管增加吸钠、增加排钾→血钾降低、血钠升高总结:无机盐调节主要是在内分泌系统的调节下,通过肾脏完成。

起主要作用的激素是醛固酮,它是由肾上腺皮质分泌的,主要功能是吸钠排钾。

五、血糖调节1、血糖的含义:血浆中的葡萄糖(正常人空腹时浓度:3.9-6.1mmol/L)2、血糖的来源和去路:3、调节血糖的激素:(1)胰岛素:(降血糖)分泌部位:胰岛B细胞作用机理:①促进血糖进入组织细胞,并在组织细胞内氧化分解、合成糖元、转变成脂肪酸等非糖物质。

②抑制肝糖元分解和非糖物质转化为葡萄糖(抑制2个来源,促进3个去路)(2)胰高血糖素:(升血糖)分泌部位:胰岛A细胞作用机理:促进肝糖元分解和非糖物质转化为葡萄糖(促进2个来源)4、血糖平衡的调节:(负反馈)血糖升高→胰岛B细胞分泌胰岛素→血糖降低血糖降低→胰岛A细胞分泌胰高血糖素→血糖升高5、血糖不平衡:过低—低血糖病;过高—糖尿病6、糖尿病病因:胰岛B细胞受损,导致胰岛素分泌不足症状:多饮、多食、多尿和体重减少(三多一少)防治:调节控制饮食、口服降低血糖的药物、注射胰岛素检测:斐林试剂、尿糖试纸六、免疫对人体稳态的维持1、免疫系统的组成:免疫器官:扁桃体、胸腺、脾、淋巴结、骨髓等淋巴细胞:B淋巴细胞、T淋巴细胞免疫细胞巨噬细胞树突状细胞免疫分子:抗体、细胞因子、补体2、免疫类型:非特异性免疫(先天性的,对各种病原体有防疫作用)第一道防线:皮肤、黏膜及其分泌物等。

第二道防线:吞噬作用、抗菌蛋白和炎症反应。

特异性免疫(后天性的,对某种病原体有抵抗力)——第三道防线体液免疫细胞免疫3、体液免疫:由B淋巴细胞产生抗体实现免疫效应的免疫方式。

抗原刺激↓B淋巴细胞增值、分化出记忆细胞→同一抗原再次刺激时增值分化为效应B细胞↓效应B细胞分泌抗体↓抗体清除抗原4、细胞免疫:通过T淋巴细胞和细胞因子发挥免疫效应的免疫方式靶细胞(被抗原入侵的细胞)或吞噬了抗原的巨噬细胞刺激↓T淋巴细胞增值、分化出→同一靶细胞再次刺激时增值分化为效应T细胞↓效应T细胞使靶细胞裂解死亡、(效应T细胞释放某些细胞因子(如干扰素)增强免疫细胞的效应)↓被释放至体液中的抗原被体液免疫中的抗体清除5、体液免疫与细胞免疫的区别:(1)病的名称:获得性免疫缺陷综合症(AIDS)(2)病原体名称:人类免疫缺陷病毒(HIV),其遗传物质是2条单链RNA(3)发病机理:HIV病毒进入人体后,主要攻击T淋巴细胞,使人的免疫系统瘫痪(4)传播途径:血液传播、性接触传播、母婴传播第二节人体生命活动的调节一、人体的神经调节1、神经调节的基本结构和功能单位是神经元。

神经元的功能:接受刺激产生兴奋,并传导兴奋,进而对其他组织产生调控效应。

神经元的结构:由细胞体、树突(短)、轴突(长)构成。

后2者合称为神经纤维2、反射:是神经系统的基本活动方式。

是指在中枢神经系统参与下,动物体或人体对内外环境变化作出的规律性应答。

3、反射弧:是反射活动的结构基础和功能单位。

感受器:感觉神经末稍和与之相连的各种特化结构,感受刺激产生兴奋 传入神经组成 神经中枢:在脑和脊髓的灰质中,功能相同的神经元细胞体汇集在一起构成传出神经效应器:运动神经末稍与其所支配的肌肉或腺体4、 兴奋在神经纤维上的传导(1) 兴奋:指动物体或人体内的某些组织(如神经组织)或细胞感受外界刺激后,由相对静止状态变为显著活跃状态的过程。

(2) 兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫神经冲动。

树突细胞体 轴突神经末梢(3)兴奋的传导过程:静息状态时,细胞膜电位外正内负→受到刺激,兴奋状态时,细胞膜电位为外负内正→兴奋部位与未兴奋部位间由于电位差的存在形成局部电流(膜外:未兴奋部位→兴奋部位;膜内:兴奋部位→未兴奋部位)→兴奋向未兴奋部位传导(4)兴奋的传导的方向:双向5、兴奋在神经元之间的传递:(1)神经元之间的兴奋传递就是通过突触实现的突触:包括突触前膜、突触间隙、突触后膜(2)兴奋的传递方向:由于神经递质只存在于突触小体的突触小泡内,所以兴奋在神经元之间(即在突触处)的传递是单向的,只能是:突触前膜→突触间隙→突触后膜(上个神经元的轴突→下个神经元的细胞体或树突)6、人脑的高级功能(1)人脑的组成及功能:大脑:大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢,是高级神经活动的结构基础。

其上由语言、听觉、视觉、运动等高级中枢小脑:是重要的运动调节中枢,维持身体平衡脑干:有许多重要的生命活动中枢,如呼吸中枢下丘脑:有体温调节中枢、渗透压感受器、是调节内分泌活动的总枢纽(2)语言功能是人脑特有的高级功能语言中枢的位置和功能:性语言中枢→失写症(能听、说、读,不能写)性语言中枢→运动性失语症(能听、读、写,不能说)听觉性语言中枢→听觉性失语症(能说、写、读,不能听)视觉性语言中枢→失读症(能听、说、写,不能读)二、人体的激素调节1、体液调节中,激素调节起主要作用。

3、激素间的相互关系:协同作用:如甲状腺激素与生长激素拮抗作用:如胰岛素与胰高血糖素第三节动物激素的调节◆动物激素在生产中的应用在生产中往往应用的并非动物激素本身,而是激素类似物1、催情激素提高鱼类受孕率:运用催情激素诱发鱼类的发情和产卵,提高鱼类的受孕率。

2、人工合成昆虫激素防治害虫:可在田间喷洒一定量的性引诱剂(性外激素类似物),干扰雌雄性昆虫间的正常交配。

3、阉割猪等动物提高产量:对某些肉用动物注射生长激素,加速其生长。

对猪阉割,减少性激素含量,从而缩短生长周期,提高产量。

4、人工合成昆虫内激素提高产量:可人工喷洒保幼激素,延长其幼虫期,提高蚕丝的产量和质量。

第四节植物生命活动的调节1、生长素的发现(1)达尔文的试验:实验过程:①单侧光照射,胚芽鞘弯向光源生长——向光性;②切去胚芽鞘尖端,胚芽鞘不生长;③不透光的锡箔小帽套在胚芽鞘尖端,胚芽鞘直立生长;④不透光的锡箔小帽套在胚芽鞘下端,胚芽鞘弯向光源生长(2)温特的试验:试验过程:接触胚芽鞘尖端的琼脂块放在切去尖端的胚芽鞘一侧,胚芽鞘向对侧弯曲生长;未接触胚芽鞘尖端的琼脂块放在切去尖端的胚芽鞘一侧,胚芽鞘不生长(3)郭葛的试验:分离出该促进植物生长的物质,确定是吲哚乙酸,命名为生长素3个试验结论小结:生长素的合成部位是胚芽鞘的尖端;感光部位是胚芽鞘的尖端;生长素的作用部位是胚芽鞘的尖端以下部位2、对植物向光性的解释单侧影响了生长素的分布,使背光一侧的生长素多于向光一侧,从而使背光一侧的细胞伸长快于向光一侧,结果表现为茎弯向光源生长。

2、判断胚芽鞘生长情况的方法一看有无生长素,没有不长二看能否向下运输,不能不长三看是否均匀向下运输均匀:直立生长不均匀:弯曲生长(弯向生长素少的一侧)3、生长素的产生部位:幼嫩的芽、叶、发育中的种子生长素的运输方向:横向运输:向光侧→背光侧极性运输:形态学上端→形态学下端(运输方式为主动运输)生长素的分布部位:各器官均有,集中在生长旺盛的部位如芽、根顶端的分生组织、发育中的种子和果实。

4、生长素的生理作用:●生长素对植物生长调节作用具有两重性,一般,低浓度促进植物生长,高浓度抑制植物生长(浓度的高低以各器官的最适生长素浓度为标准)。

●同一植株不同器官对生长素浓度的反应不同,敏感性由高到低为:根、芽、茎(见右图)●生长素对植物生长的促进和抑制作用与生长素的浓度、植物器官的种类、细胞的年龄有关。

●顶端优势是顶芽优先生长而侧芽受到抑制的现象。

原因是顶芽产生的生长素向下运输,使近顶端的侧芽部位生长素浓度较高,从而抑制了该部位侧芽的生长。

5、生长素类似物在农业生产中的应用:●促进扦插枝条生根[实验];●防止落花落果;●促进果实发育(在未授粉的雌蕊柱头上喷洒生长素类似物,促进子房发育为果实,形成无子番茄);●控制性别分化(促进花芽向雌花分化,从而提高产量)7、植物细胞的分化、器官的发生、发育、成熟和衰老,整个植株的生长等,是多种激素相互协调、共同调节的结果。