比色法和分光光度法

- 格式:ppt

- 大小:7.97 MB

- 文档页数:60

第三节 吸光光度法一、测定原理基于物质对光的选择性吸收而建立的分析方法称为吸光光度法,包括比色法、可见分光光度法及紫外分光光度法等。

本章重点讨论可见光区的吸光光度法。

有些物质的溶液是有色的,例如4KMnO 溶液呈紫红色,227K Cr O 水溶液呈橙色。

许多物质的溶液本身是无色或浅色的,但它们与某些试剂发生反应后生成有色物质,例如3Fe +与3Fe +生成血红色配合物; 2Fe +与邻二氮菲生成红色配合物。

有色物质溶液颜色的深浅与其浓度有关,浓度愈大,颜色愈深。

如果是通过与标准色阶比较颜色深浅的方法确定溶液中有色物质的含量,则称为目视比色法,如果是使用分光光度计,利用溶液对单色光的吸收程度确定物质含量,则称为分光光度法。

吸光光度法主要用于测定试样中的微量组分,具有以下特点:(1)灵敏度高。

常可不经富集用于测定质量分数为210-~510-。

的微量组分,甚至可测定低至质量分数为610-~810-的痕量组分。

通常所测试的浓度下限达510-~610-1mol L -⋅。

(2)准确度高。

一般目视比色法的相对误差为5%~l0%,分光光度法为2%~5%。

(3)应用广泛。

几乎所有的无机离子和许多有机化合物都可以直接或间接地用分光光度法进行测定。

不仅用于测定微量组分,也能用于高含量组分的测定及配合物组成、化学平衡等的研究。

如农业部门常用于品质分析、动植物生理生化及土壤、植株等的测定。

(4)仪器简单,操作方便,快速。

近年来,由于新的、灵敏度高、选择性好的显色剂和掩蔽剂的不断出现,以及化学计量学方法的应用,常常可以不经分离就能直接进行比色或分光光度测定。

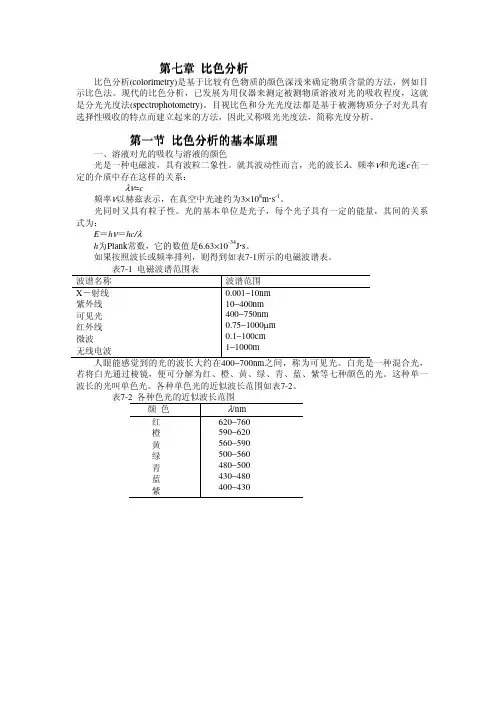

(一)物质对光的选择性吸收1.光的基本性质光是一种电磁波,同时具有波动性和微粒性。

光的传播,如光的折射、衍射、偏振和干涉等现象可用光的波动性来解释。

描述波动性的重要参数是波长()m λ、频率()Z H υ,它们与光速c 的关系是:341310cc J sm s E h h λυυλ--=⨯==c λυ= (10.1)在真空介质中光速为2.9979810⨯1m s -,约等于81310m s -⨯还有一些现象,如光电效应、光的吸收和发射等,只能用光的微粒性才能说明,即把光看作是带有能量的微粒流。

化合物的纯度是指其所含目标成分在总质量中的比例或百分比。

下面介绍几种常见的化合物纯度测定方法:

1. 熔点测定法:该方法适用于具有明确熔点的化合物。

通过将待测化合物加热至熔点,并观察其熔化过程和熔点范围,可以初步判断其纯度。

高纯度化合物的熔点通常较窄且与文献值相符。

2. 水分析法:适用于水溶性化合物。

通过称量一定质量的样品,在恒定条件下蒸发溶剂,然后称量残留物的重量,即可确定化合物的纯度。

高纯度的化合物会留下较少的残留物。

3. 比色法/分光光度法:适用于具有特征吸收峰的化合物。

通过使用紫外可见分光光度计测定化合物在特定波长处的吸光度,再根据兰伯特-比尔定律计算出其浓度,从而确定纯度。

4. 气相色谱法(GC)/液相色谱法(HPLC):适用于分离和分析复杂混合物中的化合物。

通过将样品注入色谱柱,并在一定条件下进行分离,再使用检测器检测目标化合物的峰面积或峰高,根据峰面积或峰高与总面积或总峰高的比例计算出其纯度。

5. 核磁共振法(NMR):适用于分析有机化合物的结构和纯度。

通过测定化合物的核磁共振谱图,观察化学位移和相对积分峰的强度,可

以确定化合物结构以及杂质的存在。

以上方法仅是常见的几种化合物纯度测定方法,实际应用时需要根据具体情况选择合适的方法,确保准确性和可靠性。

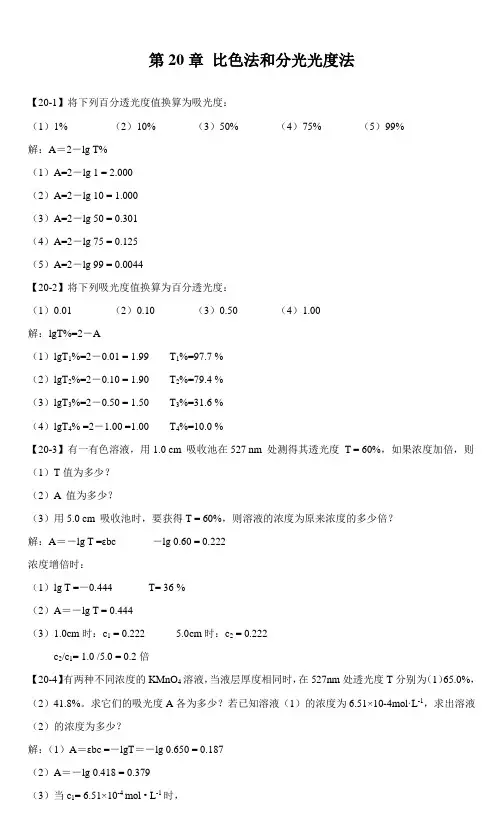

第20章比色法和分光光度法【20-1】将下列百分透光度值换算为吸光度:(1)1% (2)10% (3)50% (4)75% (5)99%解:A=2-lg T%(1)A=2-lg 1 = 2.000(2)A=2-lg 10 = 1.000(3)A=2-lg 50 = 0.301(4)A=2-lg 75 = 0.125(5)A=2-lg 99 = 0.0044【20-2】将下列吸光度值换算为百分透光度:(1)0.01 (2)0.10 (3)0.50 (4)1.00解:lgT%=2-A(1)lgT1%=2-0.01 = 1.99 T1%=97.7 %(2)lgT2%=2-0.10 = 1.90 T2%=79.4 %(3)lgT3%=2-0.50 = 1.50 T3%=31.6 %(4)lgT4% =2-1.00 =1.00 T4%=10.0 %【20-3】有一有色溶液,用1.0 cm 吸收池在527 nm 处测得其透光度T = 60%,如果浓度加倍,则(1)T值为多少?(2)A 值为多少?(3)用5.0 cm 吸收池时,要获得T = 60%,则溶液的浓度为原来浓度的多少倍?解:A=-lg T =εbc -lg 0.60 = 0.222浓度增倍时:(1)lg T =-0.444 T= 36 %(2)A=-lg T = 0.444(3)1.0cm时:c1 = 0.222 5.0cm时:c2 = 0.222c2/c1= 1.0 /5.0 = 0.2倍【20-4】有两种不同浓度的KMnO4溶液,当液层厚度相同时,在527nm处透光度T分别为(1)65.0%,(2)41.8%。

求它们的吸光度A各为多少?若已知溶液(1)的浓度为6.51×10-4mol·L-1,求出溶液(2)的浓度为多少?解:(1)A=εbc =-lgT=-lg 0.650 = 0.187(2)A=-lg 0.418 = 0.379(3)当c1= 6.51×10-4 mol • L-1时,b = 0.187∕6.51×10-4 = 287 mol -1 • Lc 2= 0.379∕287 = 1.32×10-3 mol • L -1【20-5】在pH=3时,于655 nm 处测得偶氮胂Ⅲ与镧的紫蓝色配合物的摩尔吸光系数为4.50×104。

分光光度法是一种常用的化学分析方法,它利用物质对光的吸收、反射、散射等特性,通过测量光强度的变化来测定物质的浓度。

这种方法具有灵敏度高、操作简便、适用范围广等优点,因此在化学分析、生物分析、环境监测等领域得到了广泛应用。

分光光度法的原理是,当一束平行光通过某一均匀的溶液时,光线会被溶液中的物质吸收,导致光强减弱。

不同物质对光的吸收能力不同,因此可以通过测量光强度的变化来推算出物质的浓度。

这种方法被称为比色法或吸光光度法。

在分光光度法中,常用的仪器是分光光度计。

分光光度计由光源、单色器、样品池和检测器等部分组成。

光源发出的光线经过单色器后,被分解成不同波长的单色光。

样品池中的溶液会吸收这些单色光,导致光强减弱。

检测器将检测到的光信号转化为电信号,再经过放大和处理后,输出测量结果。

分光光度法的应用非常广泛。

在化学分析中,可以用于测定各种无机和有机化合物的浓度。

在生物分析中,可以用于测定蛋白质、核酸、酶等生物大分子的浓度和活性。

在环境监测中,可以用于测定水体中的重金属离子、有机物、营养物等污染物的浓度。

虽然分光光度法具有许多优点,但也存在一些局限性。

例如,对于某些物质,其吸收光谱可能与其他物质重叠,导致测量结果不准确。

此外,分光光度法只能测定溶液中的物质浓度,而不能直接测定固体样品中的物质含量。

因此,在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的方法进行测定。

总之,分光光度法是一种重要的化学分析方法,它通过测量物质对光的吸收和反射等特性来推算出物质的浓度。

这种方法具有灵敏度高、操作简便、适用范围广等优点,因此在化学分析、生物分析、环境监测等领域得到了广泛应用。

同时,也需要根据具体情况选择合适的方法进行测定,以确保结果的准确性和可靠性。

光电比色计的原理及适用介绍

光电比色计采用滤光片获得单色光,因为滤光片性能较差,只能得到近似的单色光,因而影响了光电比色计的灵敏度与准确度。

而采用分光光度法,又同时提高仪器的灵敏度。

有的仪器又同时用特制的光电管代替光电池,则又扩大了使用的光谱区范围。

分光光度法是通过分光系统(又称色散系统)将复合光渡分成一系列波长的单色光;

其中某一波长的单色光,可根据被测物质对某一渡长光渡的吸收强弱来选取。

分光光度计的分光系统又称单色器,通常是采用援镜将复合光分成单色光;其它部分的的造与光电比色计基本相同。

(1)分类

(2)基本工作原理

分光光度法的定量关系也可用朗伯一比尔定律表示。

分光光度法比光电比色法的灵敏度高,其灵敏度的表示方法有两种二摩尔吸光系数e和禁德尔(SandeJ1)灵敏度S(又称为灵敏度指数9)。

根据朗伯一比尔定律(式7-4)可知,大多数显色反应的摩尔吸光系数为10~105,该值越大,表示该显色反应灵敏度越高。

分光光度计的构造与使用

以721型分光光度计0为例介绍其构造与使用。

721型分光光度计適用手在可见光谱区的范围360~800nm内进行定量比色分析用。

仪器在410~710nm之间可增加消光片或采用有色溶液作被测溶液的陪衬代替空自,以便提高分析灵敏度和提高消光读数范围。

比色法测定要注意事项比色法是一种常用的分析科学方法,主要应用于定量测定溶液中某种物质的浓度。

在进行比色测定时,我们需要注意以下几个事项:1. 选择适当的比色方法:比色法有很多不同的方法,如分光光度法、琼脂糖凝胶染色法等。

在选择比色法时,需要考虑样品的性质和目标物质的特点,选择最适合的比色方法。

2. 准备样品和试剂:在进行比色测定之前,需要准备好样品和试剂。

样品应处理得干净、纯净,并且按照要求稀释到适当的浓度。

试剂的选用和储存也很关键,要确保试剂的纯度和活性,避免对结果产生干扰。

3. 选择合适的波长:比色法是通过测量样品溶液吸光度来间接测定物质浓度的。

选择合适的波长对于获得准确的测定结果至关重要。

应根据目标物质的吸光特性选择最大吸光度的波长,并进行预处理以去除背景干扰。

4. 校准标准曲线:在进行比色测定之前,需要根据已知浓度的标准品制备一条标准曲线。

标准曲线是比色法中的关键步骤,其斜率和截距可以用来计算待测样品的浓度。

标准曲线应包括足够的浓度范围,通常至少包括3个已知浓度的标准品。

5. 控制实验条件:比色法测定结果对实验条件的控制要求较高。

在进行比色测定时,应控制好温度、pH值、反应时间等条件,以确保实验条件的一致性,从而保证测定结果的准确性和可重复性。

6. 注意光线干扰:比色法是通过测量溶液对特定波长光的吸收来测定物质浓度的。

因此,在进行比色测定时,需要注意光线干扰的问题。

可以通过使用黑色溶液外套、避光罩等措施来减少光线干扰。

7. 考虑背景干扰:在进行比色测定时,常常会遇到其他物质对目标物质吸收光的干扰。

这些干扰物质可能来自样品本身或试剂中。

为了避免背景干扰,可以进行空白试验或通过染色剂选择来减少和消除背景干扰。

8. 注意比色仪器的校准:比色仪器是进行比色测定的重要工具,其准确性和稳定性对测定结果有很大影响。

因此,在进行比色测定之前,需要确保比色仪器已经校准,并定期进行校准和维护,保证仪器的准确性和可靠性。

阿司匹林含量测定的方法和原理阿司匹林(aspirin),也称为乙酰水杨酸(acetylsalicylic acid),是一种广泛应用的非处方药和治疗心脑血管疾病的药物。

正确的阿司匹林含量可确保其药效和安全性。

本篇文章将介绍阿司匹林含量测定的方法和原理。

阿司匹林含量测定的方法1.紫外光分光光度法紫外光分光光度法是阿司匹林含量测定的最常用方法。

该方法在特定波长下使用分光光度法测定阿司匹林的吸光度,并使用标准曲线来计算其含量。

标准曲线通常以已知浓度的阿司匹林溶液制备。

该方法的优点包括操作简单、快速和准确。

但是,该方法对样品的制备要求高,且有一定的干扰影响。

2.高效液相色谱法高效液相色谱法也称为HPLC法,是一种基于分子分离的测定方法。

该方法通过样品在色谱柱中的分离,测量阿司匹林成分的相对含量。

HPLC法具有高速、准确、精确和可重复性强的优点,但是需要专业实验技能和复杂的设备。

3.比色法比色法是一种基于颜色反应的测定方法。

阿司匹林分解产物在一定的条件下,会产生梅威氏试剂反应,颜色会发生变化。

该方法适用于测定微量和痕量阿司匹林含量,但是准确度和精度较低。

阿司匹林含量测定的原理阿司匹林含量测定的原理基于化学反应和物理原理。

1.紫外光分光光度法该方法使用的原理是阿司匹林分子在特定波长下的吸光度,通过比较标准和待测样品的吸光度来计算其含量。

阿司匹林在波长为240 nm处,有一个最大吸光度。

该波长下,阿司匹林的分子能够吸收波长为240 nm的紫外线,使分光光度计读数增加。

2.高效液相色谱法该方法利用分子分离原理,通过样品在色谱柱中的分离和检测,测量阿司匹林成分的相对含量。

通过调整柱温、流速和移动相成分,从而实现对分子的分离和检测。

3.比色法该方法利用阿司匹林与梅威氏试剂的化学反应,形成一种明显的带紫色的复合物。

该复合物在一定波长下,具有最大的吸光度,通过比较标准和待测样品的吸光度来测定阿司匹林的含量。

总结阿司匹林含量测定是保证阿司匹林药效和安全性的必要步骤。