弦振动实验终结报告

- 格式:doc

- 大小:4.04 MB

- 文档页数:7

均匀弦振动实验报告

实验目的:了解均匀振动的特征,如振幅、频率、相位角等;探讨量程系数的影响。

实验原理:通过弦琴将弦的振动转化为均匀振动,利用信号放大器及声磁式谐振器等

仪器,测量弦的振幅和频率。

实验材料:弦琴、时间半过量程仪、信号放大器、声磁式谐振器。

实验流程:

(1)将时间半过量程仪和信号放大器连接起来,同时将声磁式谐振器与信号放大器

相连。

(2)用弦琴拉断将起始距离为d的弦:将弦琴弦拉断时在时间半过量程仪表上会出

现一个缩小的三角形,测量其时间和距离。

(3)根据计算求出振动频率f:根据时间半过量程法,可以求出振动周期T=2d/v,

得到的f=1/T,即振动的频率。

(4)根据不同的量程系数改变谐振器的动态载荷,并重复步骤1-3,观察振幅和频

率的变化情况。

实验结果:当量程系数增大时,振幅越大,振动频率越高,表明振幅与量程系数成正比,振动频率与量程系数成反比。

本次实验验证了均匀弦振动中振幅与量程系数、振动频率与量程系数之间的相互关系,更深入地了解了均匀弦振动的特点。

实验八 固定均匀弦振动的研究XY 弦音计是研究固定金属弦振动的实验仪器,带有驱动和接收线圈装置,提供数种不同的弦,改变弦的张力,长度和粗细,调整驱动频率,使弦发生振动,用示波器显示驱动波形及传感器接收的波形,观察拨动的弦在节点处的效应,进行定量实验以验证弦上波的振动。

它是传统的电子音叉的升级换代产品。

它的优点是无燥声污染,通过函数信号发生器可以方便的调节频率,而这两点正好是电子音叉所不及的。

[实验目的]1. 了解均匀弦振动的传播规律。

2. 观察行波与反射波互相干涉形成的驻波。

3. 测量弦上横波的传播速度。

4. 通过驻波测量,求出弦的线密度。

[实验仪器]XY 型弦音计、函数信号发生器、示波器、驱动线圈和接收线圈等。

[实验原理]设有一均匀金属弦线,一端由弦码A 支撑,另一端由弦码B 支撑。

对均匀弦线扰动,引起弦线上质点的振动,假设波动是由A 端朝B 端方向传播,称为行波,再由B 端反射沿弦线朝A 端传播,称为反射波。

行波与反射波在同一条弦线上沿相反方向传播时将互相干涉,移动弦码B 到适当位置。

弦线上的波就形成驻波。

这时,弦线就被分成几段,且每段波两端的点始终静止不动,而中间的点振幅最大。

这些始终静止的点称为波节,振幅最大的点称为波腹。

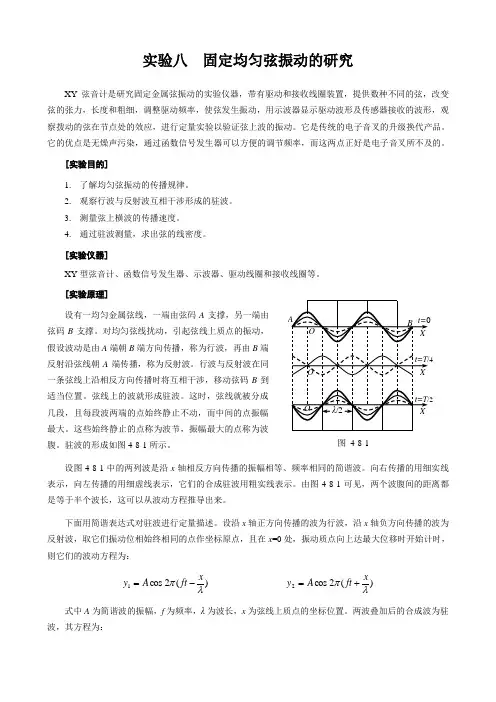

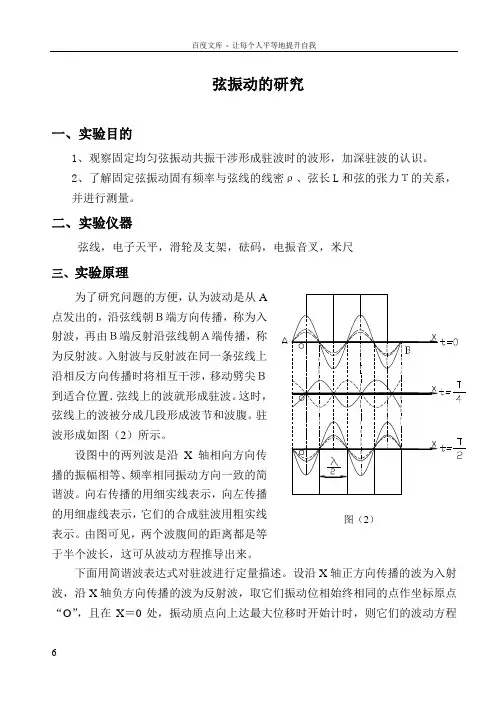

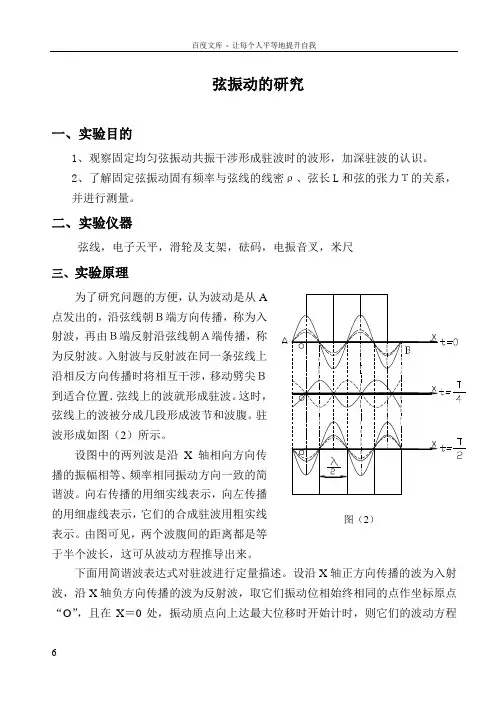

驻波的形成如图4-8-1所示。

设图4-8-1中的两列波是沿x 轴相反方向传播的振幅相等、频率相同的简谐波。

向右传播的用细实线表示,向左传播的用细虚线表示,它们的合成驻波用粗实线表示。

由图4-8-1可见,两个波腹间的距离都是等于半个波长,这可以从波动方程推导出来。

下面用简谐表达式对驻波进行定量描述。

设沿x 轴正方向传播的波为行波,沿x 轴负方向传播的波为反射波,取它们振动位相始终相同的点作坐标原点,且在x =0处,振动质点向上达最大位移时开始计时,则它们的波动方程为:)(2cos 1λπx ft A y -= )(2cos 2λπx ft A y += 式中A 为简谐波的振幅,f 为频率,λ为波长,x 为弦线上质点的坐标位置。

弦音震动实验报告弦音就是指由弦振动产生的声音,是作为乐器中使用最多的声音之一。

在乐器中,弦音有着重要的作用,它可以改变声音的品质和强度,进而改变乐曲的感受,使得乐曲更加生动、动听。

本文就基于弦音震动原理进行了弦音震动实验,以便更好地理解弦音震动机理,以及由此发出的响声。

弦的震动原理主要是基于弹性力学,其机理利用弹性特性来改变在弦中的声音波传播方式,具体原理是穿过弦所产生的振动波与弦的特性有着密切的联系。

弦的震动原理基本分为两个方面:(1)谐振原理。

当弦受到某种固定频率的外部力时,它会出现谐振,即系统会有更大的反应,这就是谐振原理。

谐振也分为持续谐振和暂时谐振。

即是当弦受到外部外力时会出现特定的频率振动,而那些高频度振动则将产生更强烈的响声。

(2)弹力学原理。

弹力学原理认为,当弦受到外部振动力时,弦变形会产生一个力,它的力的大小与弦的变形量成正比,即当振动力越大时,变形量也越大,弹力也就越大,振动也就越强烈,从而产生更加强烈的响声。

1.准备设备:进行本实验需要用到吊索,为了保证棒材对弦的振动,还需要准备一定规格的棒材,棒材由轻质的材料制成,如木材、塑料、金属等;2.将棒材放在弦上,可以用不同种类的材料放在弦上;3.将吊索固定在棒上,用弦去固定棒的上部;4.用力拉动吊索,使棒材发生振动;5.一旦振动开始,就可以听到来自弦的响声;6.使用多种材料测试,观察同一弦使用不同材料棒时,弦发出的声音是否有区别。

实验中,采用了不同材料的棒材,在拉动棒材时可以听到弦发出的响声,其发出的响声的强度及频率也有明显的差异。

实验中,用木材测试的结果表明,由于木材较轻,在受外力拉动时,受振动的力就会更大,从而发出更加强烈而持久的响声。

而用金属棒测试结果显示:由于金属棒较重,在受外力时,振动的力量要轻微得多,因此得出的响声会更加轻柔而收敛,且响声虽然弱,但更加清脆。

四、实验总结本次实验证明,弦音震动技术是利用弹性特性改变声音的传播方式而产生的,它可以改变同一弦上的响声的强度和音色。

实验八固定均匀弦振动的研究XY 弦音计是研究固定金属弦振动的实验仪器,带有驱动和接收线圈装置,提供数种不同的弦,改变弦的张力,长度和粗细,调整驱动频率,使弦发生振动,用示波器显示驱动波形及传感器接收的波形,观察拨动的弦在节点处的效应,进行定量实验以验证弦上波的振动。

它是传统的电子音叉的升级换代产品。

它的优点是无燥声污染,通过函数信号发生器可以方便的调节频率,而这两点正好是电子音叉所不及的。

[实验目的] 实验目的] 1. 了解均匀弦振动的传播规律。

2. 观察行波与反射波互相干涉形成的驻波。

3. 测量弦上横波的传播速度。

4. 通过驻波测量,求出弦的线密度。

[实验仪器] 实验仪器] XY 型弦音计、函数信号发生器、示波器、驱动线圈和接收线圈等。

[实验原理] 实验原理] 设有一均匀金属弦线,一端由弦码 A 支撑,另一端由弦码 B 支撑。

对均匀弦线扰动,引起弦线上质点的振动,假设波动是由 A 端朝 B 端方向传播,称为行波,再由 B 端反射沿弦线朝 A 端传播,称为反射波。

行波与反射波在同一条弦线上沿相反方向传播时将互相干涉,移动弦码 B 到适当位置。

弦线上的波就形成驻波。

这时,弦线就被分成几段,且每段波两端的点始终静止不动,而中间的点振幅最大。

这些始终静止的点称为波节,振幅最大的点称为波腹。

驻波的形成如图 4-8-1 所示。

图 4-8-1 O λ/2 O t=T/4 X t=T/2 X A O B t=0 X设图 4-8-1 中的两列波是沿 x 轴相反方向传播的振幅相等、频率相同的简谐波。

向右传播的用细实线表示,向左传播的用细虚线表示,它们的合成驻波用粗实线表示。

由图 4-8-1 可见,两个波腹间的距离都是等于半个波长,这可以从波动方程推导出来。

下面用简谐表达式对驻波进行定量描述。

设沿 x 轴正方向传播的波为行波,沿 x 轴负方向传播的波为反射波,取它们振动位相始终相同的点作坐标原点,且在 x=0 处,振动质点向上达最大位移时开始计时,则它们的波动方程为:x y1 = A cos 2π ( ft )λx y 2 = A cos 2π ( ft + )λ式中 A 为简谐波的振幅,f 为频率,λ为波长,x 为弦线上质点的坐标位置。

弦振动实验报告实验目的:通过实验,观察弦的振动规律,了解弦的振动特性,并掌握测量弦的振动频率和波长的方法。

实验仪器和材料:1.弦振动装置。

2.频率计。

3.定尺。

4.拉力计。

5.弦。

实验原理:当弦被扰动后,弦上的每一点都做简谐振动,形成驻波。

弦的振动频率和波长与弦的材料、长度、张力和线密度有关。

振动频率与波长的关系由弦的特性决定。

实验步骤:1.调整弦振动装置,使其保持稳定状态。

2.用定尺测量弦的长度L,并记录。

3.用拉力计测量弦的张力F,并记录。

4.用频率计测量弦的振动频率f,并记录。

5.根据实验数据计算弦的线密度μ。

6.根据实验数据计算弦的振动波长λ。

实验数据记录:弦的长度L=50cm。

弦的张力F=10N。

弦的振动频率f=100Hz。

实验结果分析:根据实验数据计算得到弦的线密度μ=0.02kg/m。

根据实验数据计算得到弦的振动波长λ=2m。

实验结论:通过本次实验,我们观察到了弦的振动规律,了解了弦的振动特性。

我们掌握了测量弦的振动频率和波长的方法,并通过实验数据计算得到了弦的线密度和振动波长。

实验结果表明,弦的振动频率和波长与弦的材料、长度、张力和线密度有密切关系。

这些结论对于我们进一步研究弦的振动特性具有重要的指导意义。

实验存在的问题和改进方案:在本次实验中,我们发现了一些问题,如实验装置的稳定性有待提高,实验数据的精确度有待提高等。

为了改进这些问题,我们可以采取一些措施,如加强实验装置的固定,提高测量仪器的精确度等。

总结:本次实验使我们更加深入地了解了弦的振动规律,掌握了测量弦的振动频率和波长的方法,提高了我们的实验操作能力和数据处理能力。

希望通过不断的实验实践,我们能够进一步加深对弦振动特性的理解,为相关领域的研究和应用奠定坚实的基础。

弦振动的研究一、实验目的1、观察固定均匀弦振动共振干涉形成驻波时的波形,加深驻波的认识。

2、了解固定弦振动固有频率与弦线的线密ρ、弦长L和弦的张力Τ的关系,并进行测量。

三、波,沿X轴负方向传播的波为反射波,取它们振动位相始终相同的点作坐标原点“O”,且在X=0处,振动质点向上达最大位移时开始计时,则它们的波动方程分别为:Y1=Acos2 (ft-x/ )Y2=Acos[2 (ft+x/λ)+ ]式中A为简谐波的振幅,f为频率, 为波长,X为弦线上质点的坐标位置。

两波叠加后的合成波为驻波,其方程为:Y1+Y2=2Acos[2 (x/ )+ /2]Acos2 ft ①由此可见,入射波与反射波合成后,弦上各点都在以同一频率作简谐振动,它们的振幅为|2A cos[2 (x/ )+ /2] |,与时间无关t,只与质点的位置x有关。

由于波节处振幅为零,即:|cos[2 (x/ )+ /2] |=02 (x/ )+ /2=(2k+1) / 2 ( k=0. 2. 3. … )可得波节的位置为:x=k /2 ②而相邻两波节之间的距离为:x k+1-x k =(k+1) /2-k / 2= / 2 ③又因为波腹处的质点振幅为最大,即|cos[2 (x/ )+ /2] | =12 (x/ )+ /2 =k ( k=0. 1. 2. 3. )可得波腹的位置为:x=(2k-1) /4 ④这样相邻的波腹间的距离也是半个波长。

因此,在驻波实验中,只要测得相邻两波节或相邻两波腹间的距离,就能确定该波的波长。

在本实验中,由于固定弦的两端是由劈尖支撑的,故两端点称为波节,所以,只有当弦线的两个固定端之间的距离(弦长)等于半波长的整数倍时,才能形成驻波,这就是均匀弦振动产生驻波的条件,其数学表达式为:L=n / 2 ( n=1. 2. 3. … )由此可得沿弦线传播的横波波长为:=2L / n ⑤式中n为弦线上驻波的段数,即半波数。

大一弦振动实验报告实验名称:大一弦振动实验实验目的:通过实验观察弦振动的规律性,掌握弦振动的相关量的计算方法。

实验仪器和设备:1、振动系统:振动器、水平拉轮、纵向调节轮、弦。

2、弦的长度测量仪器:卷尺、双刻度游标卡尺。

3、振动频率测量装置:信号发生器、示波器。

实验原理:弦振动是一个物理学中很常见的现象。

当弦被激动后,会产生波动并沿着弦传播。

弦的振动可以由当弦两端受到的张力和弦的质量决定,振幅随着时间而震荡,频率决定了波形的周期性。

实验步骤:1、调整振动系统:首先,用卷尺测量弦的原始长度并记录下来。

然后将弦拉紧并固定在两个振动器之间,操作调整水平拉轮和纵向调节轮直到弦的两端上的各自的动态范围完全重合并不运动。

请注意,调整不当会使弦的振动受到影响,因此调整需要进行仔细的协调。

2、激发振动:接下来,用信号发生器向其中一个振动器中输入数字信号进行激励。

当振动器上的数字信号变化时,将产生势在最高点的波。

用示波器监测波的波形和振动强度以及频率。

3、测量频率:调整信号发生器的输出频率使输出信号与弦的频率匹配。

调整直到弦开始振动并且振动幅度最大。

接下来,使用示波器测量振动的频率。

4、记录实验结果:通过各种测量仪器和设备观察和测量弦的振动。

记录下弦的原始长度、振动的频率和波长,然后计算振动期间的某些基本特性。

实验数据:1、弦的原始长度:L = 84.6 cm2、频率:f = 80.2 Hz3、波长:λ= 21.0 cm实验结果:1、振动速度:v = fλ= 1684 cm/s2、弦的质量:m = 0.036 kg/m3、张力:T = 16.1 N4、弦的线密度:μ= m/L = 0.000427 kg/m5、弦的切向加速度:a = 4π²f²A其中,A为振幅,f为频率。

实验结论:通过此次实验,我们了解了弦振动的基本规律和计算方法。

实验结果表明,弦的振速和频率成正比,弦的线密度和振动的波长成反比,而很多其他特性则是由弦的线密度、张力和频率来决定的。

弦振动的研究一、实验目的1、观察固定均匀弦振动共振干涉形成驻波时的波形,加深驻波的认识。

2、了解固定弦振动固有频率与弦线的线密ρ、弦长L和弦的张力Τ的关系,并进行测量。

三、波,沿X轴负方向传播的波为反射波,取它们振动位相始终相同的点作坐标原点“O”,且在X=0处,振动质点向上达最大位移时开始计时,则它们的波动方程分别为:Y1=Acos2 (ft-x/ )Y2=Acos[2 (ft+x/λ)+ ]式中A为简谐波的振幅,f为频率, 为波长,X为弦线上质点的坐标位置。

两波叠加后的合成波为驻波,其方程为:Y1+Y2=2Acos[2 (x/ )+ /2]Acos2 ft ①由此可见,入射波与反射波合成后,弦上各点都在以同一频率作简谐振动,它们的振幅为|2A cos[2 (x/ )+ /2] |,与时间无关t,只与质点的位置x有关。

由于波节处振幅为零,即:|cos[2 (x/ )+ /2] |=02 (x/ )+ /2=(2k+1) / 2 ( k=0. 2. 3. … )可得波节的位置为:x=k /2 ②而相邻两波节之间的距离为:x k+1-x k =(k+1) /2-k / 2= / 2 ③又因为波腹处的质点振幅为最大,即|cos[2 (x/ )+ /2] | =12 (x/ )+ /2 =k ( k=0. 1. 2. 3. )可得波腹的位置为:x=(2k-1) /4 ④这样相邻的波腹间的距离也是半个波长。

因此,在驻波实验中,只要测得相邻两波节或相邻两波腹间的距离,就能确定该波的波长。

在本实验中,由于固定弦的两端是由劈尖支撑的,故两端点称为波节,所以,只有当弦线的两个固定端之间的距离(弦长)等于半波长的整数倍时,才能形成驻波,这就是均匀弦振动产生驻波的条件,其数学表达式为:L=n / 2 ( n=1. 2. 3. … )由此可得沿弦线传播的横波波长为:=2L / n ⑤式中n为弦线上驻波的段数,即半波数。

弦振动实验报告引言:在物理实验中,弦振动实验是一项常见且重要的实验之一。

通过对弦振动的观察和研究,我们可以深入了解振动现象的特性和规律,进而应用于其他领域,如声学、电子学等。

本实验旨在通过模拟和测量弦振动的各项参数,探究弦振动的基本原理,并进一步学习振动的相关概念和公式。

实验目的:1. 熟悉弦振动实验所使用的仪器设备,并学会正确操作;2. 掌握通过测量弦线长度、张力和频率等参数,计算弦的线密度和波速的方法;3. 了解弦振动的基本模式,探究弦振动的特性和规律。

实验装置与步骤:实验装置包括振动发生器、弦线、固定支点、滑块等。

步骤如下:1. 将振动发生器与固定支点连接,并在弦线上选择适当的振动模式;2. 通过调节振动发生器的频率和幅度,使得弦线产生稳定的振动;3. 利用滑块固定在弦线上,并测量弦长、振幅和频率等参数;4. 重复以上步骤,进行多次实验,取平均值以提高实验结果的准确性。

实验结果与数据处理:通过实验测量得到的数据,我们可以计算出弦线的线密度和波速等参数。

具体的计算公式和计算过程如下:1. 计算线密度:线密度ρ可以通过测量弦线的质量M和长度L来计算。

公式为:ρ = M / L,其中M为弦线的质量,L为弦线的长度。

2. 计算波速:波速v可以通过测量弦线的频率f和波长λ来计算。

公式为:v = f * λ,其中f为弦线的频率,λ为弦线的波长。

实验讨论与结论:通过多次实验测量和数据处理,我们得到了弦线的线密度和波速等参数。

在实验中,我们发现当振动发生器的频率和幅度发生变化时,弦线的振动模式也会随之改变。

在低频率下,我们观察到较为简单的基频模式,而在高频率下,我们观察到弦线有多个节点和波腹,此时为高次谐波模式。

此外,我们还观察到振动频率与线密度之间存在一定的关系。

当线密度增加时,振动频率也会随之增加。

这是因为线密度的增加使得弦线的质量增加,而振动的频率与弦线质量成反比关系,导致频率也随之增加。

实验结果与理论相符,验证了弦振动的基本原理。

《弦振动实验报告范文》弦振动的研究一、实验目的1、观察固定均匀弦振动共振干涉形成驻波时的波形,加深驻波的认识。

2、了解固定弦振动固有频率与弦线的线密ρ、弦长L和弦的张力Τ的关系,并进行测量。

二、实验仪器弦线,电子天平,滑轮及支架,砝码,电振音叉,米尺三、实验原理为了研究问题的方便,认为波动是从A点发出的,沿弦线朝B端方向传播,称为入射波,再由B端反射沿弦线朝A端传播,称为反射波。

入射波与反射波在同一条弦线上沿相反方向传播时将相互干涉,移动劈尖B到适合位置.弦线上的波就形成驻波。

这时,弦线上的波被分成几段形成波节和波腹。

驻波形成如图(2)所示。

设图中的两列波是沿某轴相向方向传播的振幅相等、频率相同振动方向一致的简谐波。

向右传播的用细实线表示,向左传播的用细虚线表示,它们的合成驻波用粗实线表示。

由图可见,两个波腹间的距离都是等于半个波长,这可从波动方程推导出来。

下面用简谐波表达式对驻波进行定量描述。

设沿某轴正方向传播的波为入射波,沿某轴负方向传播的波为反射波,取它们振动位相始终相同的点作坐标原点“O”,且在某=0处,振动质点向上达最大位移时开始计时,则它们的波动方程图(2)分别为:Y1=Aco2(ft-某/)Y2=Aco[2(ft+某/λ)+]式中A为简谐波的振幅,f为频率,为波长,某为弦线上质点的坐标位置。

两波叠加后的合成波为驻波,其方程为:Y1+Y2=2Aco[2(某/)+/2]Aco2ft①由此可见,入射波与反射波合成后,弦上各点都在以同一频率作简谐振动,它们的振幅为|2Aco[2(某/)+/2]|,与时间无关t,只与质点的位置某有关。

由于波节处振幅为零,即:|co[2(某/)+/2]|=02(某/)+/2=(2k+1)/2(k=0.2.3.…)可得波节的位置为:某=k/2②而相邻两波节之间的距离为:某k+1-某k=(k+1)/2-k/2=/2③又因为波腹处的质点振幅为最大,即|co[2(某/)+/2]|=12(某/)+/2=k(k=0.1.2.3.)可得波腹的位置为:某=(2k-1)/4④这样相邻的波腹间的距离也是半个波长。

弦线震动研究实验报告1. 引言弦线震动是物理学中重要的实验研究课题之一,涉及到波动、声学和力学等多个领域。

本实验旨在通过测量弦线的震动频率与其长度、张力以及质量之间的关系,探究弦线的固有频率与这些因素之间的相互关系。

2. 实验方法2.1 实验装置本实验使用了以下仪器和材料:- 弦线(可调节长度)- 弦线夹- 弦线调节螺钉- 电子天平- 频率计- 手持振动器2.2 实验步骤1. 将弦线夹固定在实验台上,并将弦线穿过夹子,并通过调节螺钉使得弦线的长度可调。

2. 测量弦线的质量,并使用电子天平记录下来。

3. 使用手持振动器将弦线拉紧并产生波动。

4. 使用频率计记录弦线的固有频率,并记录下实验条件(如张力、长度等)。

5. 重复以上步骤,每次调整弦线的长度或质量,以便测量不同实验条件的结果。

3. 实验结果与分析3.1 弦线长度与固有频率的关系固定张力及弦线质量,改变弦线的长度,记录下不同长度下的固有频率,结果如下表所示:弦线长度(m)固有频率(Hz)0.5 1000.4 1250.3 1500.2 2000.1 400根据实验结果可以看出,弦线的长度与固有频率呈正相关关系。

当弦线长度减小时,固有频率增大;反之亦然。

这与弦线的振动模式的特性相符合,即短弦线有更高的固有频率。

3.2 张力与固有频率的关系保持弦长不变,改变张力,记录下不同张力下的固有频率,结果如下表所示:张力(N)固有频率(Hz)10 15020 25030 35040 45050 550通过实验可以发现,张力与固有频率呈正相关关系。

当张力增大时,固有频率也随之增大。

这表明张力是影响弦线固有频率的重要因素之一。

3.3 弦线质量与固有频率的关系保持弦长和张力不变,改变弦线的质量,记录下不同质量下的固有频率,结果如下表所示:弦线质量(kg)固有频率(Hz)0.1 3000.2 3000.3 3100.4 3150.5 320结果显示,弦线质量对固有频率的影响较小,可以认为质量与固有频率之间的关系可以忽略不计。

“弦振动实验”实验报告一、实验目的1、观察弦振动形成的驻波并用实验确定弦振动时共振频率与实验条件的关系。

2、学习用一元线形回归和对数作图法对数据进行处理。

3、学习检查和消除系统误差的方法。

二、实验原理一根柔软的弦线两端被拉紧时,加以初始打击之后,弦不再受外加激励,将以一定频率进行自由振动,在弦上产生驻波,自由振动的频率称为固有频率。

如果对弦外加连学的周期性激励,当外激励频率与弦的固有频率相近的时候,弦上将产生稳定的较大振幅的驻波,说明弦振动系统可以吸收频率相同的外部作用的能量而产生并维持自身的振动,外加激励强迫的振动称为受迫振动。

当外激励频率等于固有频率时振幅最大将出现共振,最小的固有频率称为基频。

实验还发现,当外激励频率为弦基频的2倍,3倍或者其他整数倍时,弦上将形成不同的驻波,如图1所示,这种能以一系列频率与外部周期激励发生共振的情形,在宏观体系(如机械、桥梁等)和微观体系(如原子、分子)中都存在。

弦振动能形成简单而典型的驻波。

弦振动的物理本质是力学的弹性振动,即弦上各质元在弹性力的作用下,沿垂直于弦的方向发生震动,形成驻波。

弦振动的驻波可以这样简化分析:看作是两列频率和振幅相同而传播方向相反的行波叠加而成。

在弦上,由外激励所产生的振动以波的形式沿弦传播,经固定点反射后相干叠加形成驻波。

固定点处的合位移为零,反射波有半波损失,即其相位与入射波相位相差π,在此处形成波节,如图1中的O和L两个端点所示。

距波节处入射波与反射波相位相同,此处合位移最大,即振幅最大,形成波腹。

相邻的波节或者波腹之间为半波长。

两端固定的弦能以其固有频率的整数倍振动。

因此弦振动的波长应满足:式中L为弦长,N为正整数。

因波长与频率之积为波的传播速度v,故弦振动的频率为:由经验知,弦振动的频率不仅与波长有关,还与弦上的张力T和弦的密度ρ有关,这些关系可以用实验的方法研究。

用波动方程可最终推出弦振动公式为:三、实验装置本实验使用的XY弦音计是代替电子音叉的新仪器。

弦振动研究实验报告

实验目的:

研究弦的振动特性,分析弦的共振频率和振动模式,并确定弦的线密度。

实验装置:

弦、固定夹、串联铅垂测力计、固定器、震动源。

实验步骤:

1. 将弦固定在两个固定夹上,保持弦处于水平状态。

2. 使用串联铅垂测力计将弦与固定器连接,并调整垂直距离,使测力计可以测量到弦受力情况。

3. 在弦的中央位置敲击一下,产生振动。

4. 通过测量弦的共振频率和振幅来确定弦的共振特性。

5. 以不同的固定夹距离和弦长度进行多组实验,记录振动模式和测力计示数。

实验结果:

1. 测量了弦的共振频率和振幅,绘制了共振曲线。

2. 观察到了不同的振动模式,如基频、一次谐波、二次谐波等。

3. 记录了不同固定夹距离和弦长度下的测力计示数,进而计算得到弦的线密度。

实验讨论与分析:

1. 通过对弦的振动特性的研究,我们可以了解到弦的振动频率是与其长度和线密度有关的。

当固定夹距离一定时,弦长度越短,共振频率越高;线密度越大,共振频率越低。

2. 在实验中观察到了不同的振动模式,这与弦的基频和谐波有关。

基频是最低的振动模式,其他谐波是基频的整数倍。

3. 实验中测量了弦受力情况,通过示数可以计算弦的线密度,从而进一步研究弦的物理特性。

实验结论:

通过实验研究,我们得出了弦的振动特性与其长度和线密度有关的结论,并成功测量了弦的线密度。

这些结果对于理解和应用弦的振动现象具有重要意义。

实验八固定均匀弦振动的研究XY 弦音计是研究固定金属弦振动的实验仪器,带有驱动和接收线圈装置,提供数种不同的弦,改变弦的张力,长度和粗细,调整驱动频率,使弦发生振动,用示波器显示驱动波形及传感器接收的波形,观察拨动的弦在节点处的效应,进行定量实验以验证弦上波的振动。

它是传统的电子音叉的升级换代产品。

它的优点是无燥声污染,通过函数信号发生器可以方便的调节频率,而这两点正好是电子音叉所不及的。

[实验目的] 实验目的] 1. 了解均匀弦振动的传播规律。

2. 观察行波与反射波互相干涉形成的驻波。

3. 测量弦上横波的传播速度。

4. 通过驻波测量,求出弦的线密度。

[实验仪器] 实验仪器] XY 型弦音计、函数信号发生器、示波器、驱动线圈和接收线圈等。

[实验原理] 实验原理] 设有一均匀金属弦线,一端由弦码 A 支撑,另一端由弦码 B 支撑。

对均匀弦线扰动,引起弦线上质点的振动,假设波动是由 A 端朝 B 端方向传播,称为行波,再由 B 端反射沿弦线朝 A 端传播,称为反射波。

行波与反射波在同一条弦线上沿相反方向传播时将互相干涉,移动弦码 B 到适当位置。

弦线上的波就形成驻波。

这时,弦线就被分成几段,且每段波两端的点始终静止不动,而中间的点振幅最大。

这些始终静止的点称为波节,振幅最大的点称为波腹。

驻波的形成如图 4-8-1 所示。

图 4-8-1 O λ/2 O t=T/4 X t=T/2 X A O B t=0 X设图 4-8-1 中的两列波是沿 x 轴相反方向传播的振幅相等、频率相同的简谐波。

向右传播的用细实线表示,向左传播的用细虚线表示,它们的合成驻波用粗实线表示。

由图 4-8-1 可见,两个波腹间的距离都是等于半个波长,这可以从波动方程推导出来。

下面用简谐表达式对驻波进行定量描述。

设沿 x 轴正方向传播的波为行波,沿 x 轴负方向传播的波为反射波,取它们振动位相始终相同的点作坐标原点,且在 x=0 处,振动质点向上达最大位移时开始计时,则它们的波动方程为:x y1 = A cos 2π ( ft )λx y 2 = A cos 2π ( ft + )λ式中 A 为简谐波的振幅,f 为频率,λ为波长,x 为弦线上质点的坐标位置。

弦的振动实验报告

实验目的

根据弦振动的微分方程和边界条件,计算弦振动的固有频率和振型,与实验结果对比,研究弦振动与结构及预紧力的参数关系。

实验内容

研究弦振动的固有频率与边界条件及弦的预紧力的关系,观察弦的节点及波峰波谷的形状。

实验原理

实验原理如图1所示,弦为一端固定,另一端悬挂重物(砝码),弦上固定有几种质量块,通过对弦上质量块激励,可以获得弦振动的共振频率;改变重物的质量,可以改变弦的预紧力,从而改变弦的共振频率。

通过观察可以了解弦的振型。

图1 实验装置简图

实验仪器

测试实验装置如图2所示,左侧为悬挂的重物。

取不同的悬挂重物,可以获得不同的预紧力,测取不同预紧力下弦的共振频率,可以得到弦的振动频率与预紧力的关系。

图2 实验装置图

图3 实验装置局部放大图

实验步骤

1:用非接触式激振器对准悬索的某一质量块,并保持初始间隙4-5mm,用标准砝码组弦丝张力1Kg.

2:激振器接入正弦信号后,对系统产生正弦激振力,系统将发生振动,激振信号频率由低到高缓慢调节,观察质量块的振动幅值及系统的振动形态,即可打找到系统在张力为1Kg时各阶固有频率和主振型.

3:然后增加砝码分别为2、3、4、5Kg,用同样的方法可找到张力为2、3、4、5Kg时的保阶固有频率和主振型。

实验数据记录和整理

通过眼睛观察弦在不同频率下的振动形态,得到其共振频率。

改变预紧力(增加砝码数),得到其固有频率。

表一不同预紧力下的弦的固有频率

图4可观察得到的一阶振型。

弦振动实验的报告 .doc

一、实验目的

实验目的是研究弦振动的基本理论,使学生掌握弦振动的基本特性,了解影响弦振动

的因素,并用不同的数值方法求解及研究其变化规律。

二、试验原理

弦振动实验中使用的是悬弦,由紧弦力量拉直悬弦,悬弦上挂有重物,使它自由振动,观测振幅的变化。

利用位移传感器测量悬弦的位移。

在悬弦振动期间,重物所受力从张力

变为拉力,使悬弦出现抖动(即振动)。

悬弦周期性地振动,可以连续地观察振幅变化,

对任意一个周期内,仍保持恒定的振动幅度和频率,而且各个周期中的振幅相同。

三、试验步骤

1. 根据实验要求,准备好悬弦,挂上砝码(可以拧到比较大的重量),使悬弦被拉

得比较均匀。

2. 调节紧弦力,使振动的振幅达到最大的值,在此。

3. 悬弦的振动模式保持稳定,将位移传感器放置在悬弦上,开始测量振动的位移。

4. 同时,用实验仪表记录振动的幅值及时间。

5. 反复进行上述步骤,得到振动模式的变化趋势。

四、试验结果

从实验结果中可以清楚地看到,不同紧弦力对悬弦振动的影响,即随着紧弦力的增大,悬弦上挂的重物振动的振幅也会增大。

在紧弦力固定的情况下,振动的振幅保持不变,这

表明了悬弦的振动的周期性的特性。

五、实验结论

2. 实验中,悬弦的振动呈现出较强的周期性,这也是悬弦振动特有的特性,表明悬

弦振动有一定的定律性,可以研究和利用。

弦振动实验-报告本次实验旨在探究弦振动的基本特性,通过观测弦的振动模式和对其频率、振幅等参数进行测量,深入了解弦振动的基本物理原理。

一、实验过程:1. 实验用材料及仪器:弦绳、振动发生器、电子天平、尺子、千分尺、TFD-Y力传感器、计算机。

2. 实验步骤:(1)将弦绳固定在扣板的两端,调整弦绳的长度为1m,通过电子天平测量弦绳的质量m,并计算线密度μ=m/L。

(2)振动发生器产生一定幅度的正弦波信号,将信号输出到弦绳处,使弦绳产生振动。

(3)通过千分尺测量弦绳的直径d,通过尺子测量弦绳的长度L。

(4)在弦绳的中央、四分之一处、四分之三处等位置安装TFD-Y力传感器,记录不同位置处的拉力大小,从而了解弦绳不同部位的张力分布情况。

(5)改变振动发生器的频率和幅度,记录弦绳在不同频率和幅度下的振动模式和振幅大小。

二、实验结果:1. 弦绳线密度μ=5.5x10^-4kg/m2. 弦绳直径d=0.46mm,长度L=1m。

3. 不同位置处的弦绳拉力大小:在弦绳中央处读数为3.318N,四分之一处读数为1.958N,四分之三处读数为1.995N。

根据这些数据可以发现,弦绳中央处的张力是最大的,而弦绳两端处的张力较小。

4. 根据实验数据绘制频率与振幅之间的关系曲线,并测量不同振幅下的共振频率。

实验结果表明,频率与振幅呈正相关关系,同时发现在共振频率处,振幅达到了最大值。

三、实验分析:通过实验数据可以发现,在弦绳中央处的张力是最大的,而弦绳两端处的张力较小。

这是由于弦振动时,位于弦振动中心的点振幅较大,拉紧弦绳的张力也就较大,而位于两端的点振幅较小,拉紧弦绳的张力也随之减小。

在实验中我们还发现,频率与振幅呈正相关关系,在共振频率处,振幅达到了最大值。

这是因为共振现象是由强迫振动与自由振动相互作用而产生的:当外界产生周期性的力驱动振动物体,运动物体存在一定的阻尼,外界驱动力阻止了该振动物体受到阻尼作用受到的减弱,使得振幅变大,所以我们在共振频率处观察到了弦振动的最大幅值。

“弦振动实验”实验报告

一、实验目的

1、观察弦振动形成的驻波并用实验确定弦振动时共振频率与实验条

件的关系。

2、学习用一元线形回归和对数作图法对数据进行处理。

3、学习检查和消除系统误差的方法。

二、实验原理

一根柔软的弦线两端被拉紧时,加以初始打击之后,弦不再受外

加激励,将以一定频率进行自由振动,在弦上产生驻波,自由振动的

频率称为固有频率。如果对弦外加连学的周期性激励,当外激励频率

与弦的固有频率相近的时候,弦上将产生稳定的较大振幅的驻波,说

明弦振动系统可以吸收频率相同的外部作用的能量而产生并维持自

身的振动,外加激励强迫的振动称为受迫振动。当外激励频率等于固

有频率时振幅最大将出现共振,最小的固有频率称为基频。实验还发

现,当外激励频率为弦基频的2倍,3倍或者其他整数倍时,弦上将

形成不同的驻波,如图1所示,这种能以一系列频率与外部周期激励

发生共振的情形,在宏观体系(如机械、桥梁等)和微观体系(如原

子、分子)中都存在。弦振动能形成简单而典型的驻波。

弦振动的物理本质是力学的弹性振动,即弦上各质元在弹性力的

作用下,沿垂直于弦的方向发生震动,形成驻波。弦振动的驻波可以

这样简化分析:看作是两列频率和振幅相同而传播方向相反的行波叠

加而成。在弦上,由外激励所产生的振动以波的形式沿弦传播,经固

定点反射后相干叠加形成驻波。固定点处的合位移为零,反射波有半

波损失,即其相位与入射波相位相差π,在此处形成波节,如图1中的

O和L两个端点所示。距波节处入射波与反射波相位相同,此处合位

移最大,即振幅最大,形成波腹。相邻的波节或者波腹之间为半波长。

两端固定的弦能以其固有频率的整数倍振动。因此弦振动的波长应满

足:

式中L为弦长,N为正整数。因波长与频率之积为波的传播速度

v,故弦振动的频率为:

由经验知,弦振动的频率不仅与波长有关,还与弦上的张力T和弦的

密度ρ有关,这些关系可以用实验的方法研究。用波动方程可最终推

出弦振动公式为:

三、实验装置

本实验使用的XY弦音计是代替电子音叉的新仪器。它带有驱动

和接收线圈装置,提供数种不同的弦,改变弦的张力,长度和粗细,

调整驱动频率,使弦发生振动,用示波器显示驱动波形和传感器接收

的波形,观察波动的弦在节点处的效应,进行定量实验以验证弦上波

的振动。

四、实验内容

1、定性的观察弦的震动:选用较粗弦,在弦长为60cm下加一定的

张力,用信号发生器和电磁起振器对弦进行策动,观察形成一个驻波、

两个驻波以及更多驻波的情况,看看他们在频率上有什么关系,然后

改变弦长和张力进行观察,看它们对振动频率有何影响,探讨弦振动

的共振特征。

2、研究弦线的线密度、弦长、张力与波速的初步关系。

弦振动的频率与弦线密度、弦长、张力等诸多因素有关。试分别

改变L、T、ρ的值,测量频率与它们的关系。分析有什么不同,为什

么?

表1:

序号

弦的张力T(N) 弦的密度弦长L(cm波速 (m/s2) 波速

(m/s2)

ρ(kg/m3) )

1 2Mg ρ3 50 116.60 110.16

2 2Mg ρ3 60 116.28 110.16

3 2Mg ρ5 50 63.40 77.36

4 2Mg ρ5 60 63.00 77.36

5 3Mg ρ3 50 140.20 134.92

6 3Mg ρ3 60 140.88 134.92

7 3Mg ρ5 50 76.30 94.75

8 3Mg ρ5 60 75.96 94.75

上表中:ρ3代表三号弦密度,ρ3 = 0.001615 kg/m3;ρ5代表五号

弦密度,ρ3 = 0.003275 kg/m3。M = 1kg,g = 9.8 m/s2。

【计算过程示例】

以T = 2Mg,使用3号弦,弦线密度ρ3 = 0.001615 kg/m3,弦长L = 50cm

为例。时,m/s2。

时,m/s2。

相对偏差:

依次可计算出表格中各个数据的值。

【实验结论】

分析实验数据可得出,弦振动的频率与弦线密度、弦长、张力等

因素有关。

当弦线密度和弦的张力保持不变时,弦振动的频率随着弦长的增

大而减小。

当弦线密度和弦长不变时,弦振动的频率随着张力的增大而增大。

当弦的张力和弦长不变时,弦振动的频率随着弦线密度的增大而

减小。

3、确定波的频率f与弦张力T的函数关系,求出未定系统误差T0的

值。

设函数关系是,k、p为未知常数,根据实验数据用作图法或线性

拟合法求常数k、p。数据表自拟。在测量前考虑T值存在一个未定

系统误差T0,即不加砝码已经存在的张力。试用实验方法或者数据分

析方法求出T0。

表2:

序号

f(Hz)(L=50cm) f(Hz)(L=60cm) T(N)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

上表中,选取5号弦,弦长为50或60cm,线密度ρ =

0.003275kg/m3,M = 1kg

如下图1所示,当L = 50cm时,y = 16.579x0.4525,即k=16.579,

p=0.4525。当L = 60cm时,y = 13.46x0.46,即k=13.46,p=0.46。

考虑到不加砝码已经存在张力,故存在系统误差T0。由公式可得:

做出该曲线,用直线拟合,如下表3和图2所示

由图3拟合的直线可知,y = 0.6013x + 1.3288,即b = 0.6013,a =

1.3288。所以可知T0 = 1.3288N。

4、选做:确定弦振动频率(f)与弦线密度(ρ)之间的关系,表格自拟。

五、安装与操作说明(略)

六、思考题

1、为了尽快激发和测定弦振动,激励线圈和探测线圈应如何放置?

答:激励线圈和探测线圈应尽量靠近弦线的中点处放置,因此处为波

腹,振动位移最大,最易于激发震动和探测振动。但是也不能太靠近

中间,以免弦线振动时碰到激励线圈和探测线圈。

2、如何尽快找出一定条件下弦振动的基频f0?总结一下你在实验中

采用的方法。

答:将示波器的显示调整到CH2,即显示弦振动的波形,用手轻轻抬

起弦,然后松手,弦振动时观察示波器显示的频率,待稳定后即为弦

振动的基频f0的大致数值。然后在f0前后一定的范围内开始逐渐调节

信号发生器的频率,寻找f0的准确数值。

3、根据张力杠杆的实际结构,当1kg砝码放在杠杆中点处,试分析

弦中的张力为多大?

解:张力杠杆的实际结构如图所示:

由图易得,,所以当1kg砝码位于杠杆中点处的时候,T=29.4N。

七、实验收获

1、预习和听讲的重要性

实验前充分的预习,对实验的原理进行正确的理解,所需计算的参数

公式也提前推导出,不占用实验的时间推导公式,可以提高实验的效

率。课堂上听讲时注意好易出差错的地方,可以避免走弯路。

2、数据处理能力的培养

此次实验是数据处理较多的一次,通过这次实验进一步熟悉了使

用软件处理数据的过程和技能。

最后,感谢助教的悉心指教,耐心认真地解答我们的每一个问题,

帮助我们顺利地完成了今天的实验!