元素与物质的分类教案6

- 格式:doc

- 大小:31.50 KB

- 文档页数:3

【导入】【点将接龙】物质是由元素组成的。

说出一种物质,并且说出组成这种物质的元素。

【学生接龙】遇到完全重复的元素要求再说一种物质。

【教师点拨】目前发现的元素有110多种,但发现的物质已经超过了1亿。

【问题】这110多种元素是如何组成浩瀚的物质世界的?一、元素与物质的关系【教师点拨】就像玩积木一样。

几块积木,排列组合不同就可以撘出很多的形状。

相同的元素可以组成不同的物质。

【问题】相同的元素可以组成不同的物质。

你能举例说明吗?【学生回答】【板书设计】一、物质是由元素组成的,相同的元素可以组成不同的物质。

二、用分类的方法研究物质【问题】超过1亿的物质我们该怎样去认识?逐一研究的方法是不可取的。

你有好的办法吗?【学生思考回答】【教师点拨】正如图书馆里的书分门别类地摆放。

【问题】说出你想到的含碳元素的物质。

【学生活动】学生活动的同时教师板书学生想到的含碳元素的物质。

【活动探究1】按照一定的标准,将黑板上的含碳物质分类,并说明分类的标准。

【学生活动】独立完成然后小组内交流。

一学生到黑板上完成。

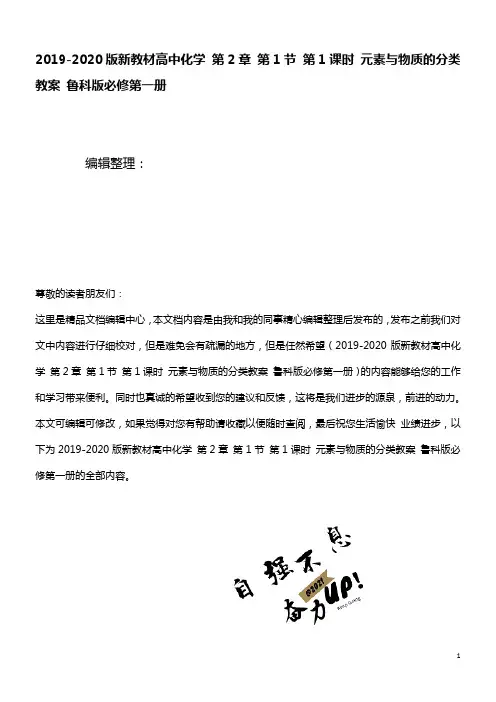

【教师点拨】以黑板上学生的分类为基础,通过学生补充,教师点拨,完善分类的结果。

这是最常用的一种分类方法,还有其它的分类方法,我们后面都会陆续学习到。

【牛刀初试】按照类别,构建硫元素、铁元素的典型物质家族。

【学生活动】找两个学生到黑板完成。

【学生活动】独立完成后,主动到黑板上补充。

【教师点拨】【板书设计】二、用分类的方法研究物质三、构建化合价和物质类别二维坐标系【问题】含碳物质家族中碳元素的化合价相同吗?请详细分析每种含碳物质中碳元素的化合价。

【学生活动】【教师点拨】化合价也是物质分类的标准之一。

更多的是把两者结合起来,构建物质家族。

四、基于类别和元素的价态认识物质的性质【教师点拨】建立坐标系之后,就找到了研究物质性质的重要视角。

这些物质之间是可以相互转化的。

【问题】在坐标系中分析二氧化碳可以转化成哪些物质?分别体现了它的哪些性质。

2019-2020版新教材高中化学第2章第1节第1课时元素与物质的分类教案鲁科版必修第一册编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(2019-2020版新教材高中化学第2章第1节第1课时元素与物质的分类教案鲁科版必修第一册)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为2019-2020版新教材高中化学第2章第1节第1课时元素与物质的分类教案鲁科版必修第一册的全部内容。

第1课时元素与物质的关系物质分类与物质性质学业要求核心素养对接1。

根据物质的组成和性质可以对物质进行分类。

2.感受分类在科研和学习中的重要作用.3.能从物质的宏观特征入手对物质进行分类和表征。

1.通过对“物质的分类"的学习增强宏观辨识水平。

2。

通过“分类方法的应用”的学习,能从物质的宏观特征入手对物质及其反应进行分类和表征。

[知识梳理]知识点一元素与物质的关系盐酸(分析纯)的试剂标签通过上图可以知道,盐酸是由氢元素和氯元素组成的,里面还含有其它的杂质,它们分别由什么元素组成的,元素与物质的关系究竟怎样?请完成下列知识点:1.元素与物质的关系(1)元素是物质的基本组成成分,物质都是由元素组成的.(2)每一种元素都能自身组成单质;绝大多数元素都能与其他种类的元素组成化合物。

而且几种元素组成化合物时,有的只能组成一种,有的则能组成几种不同的化合物.同一种元素组成的物质不一定是单质,可能是混合物,如O2、O32.元素的存在形态及元素的化合价(1)游离态:元素以单质形式存在的状态,其化合价为0。

(2)化合态:元素以化合物形式存在的状态,元素的化合价一般不为0。

第4讲元素与物质的分类[复习目标] 1.了解元素与物质的关系。

2.了解物质分类的方法及单质、氧化物、酸、碱的概念及相互联系。

3.了解物理变化与化学变化的区别与联系。

4.了解胶体是一种常见的分散系及其与溶液的区别。

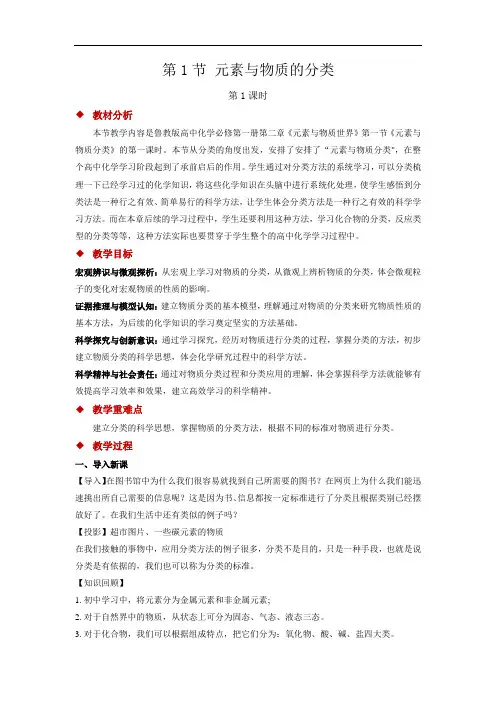

考点一物质的组成与分类1.物质的组成(1)(2)同素异形体①定义:由同一种元素形成的几种性质不同的单质。

②性质:物理性质不同,化学性质有差异。

同素异形体之间在一定条件下可以相互转化,这种转化是化学变化。

③常见元素的同素异形体氧元素:O2和O3;碳元素:金刚石、石墨、C60;磷元素:白磷、红磷。

2.物质的分类分类应依据事先设定的“标准”进行,“标准”不同,分类方法也不相同。

在化学上常用的分类方法有树状分类法和交叉分类法。

(1)树状分类法每次用一个标准对物质进行再分类。

应用举例1.请把下列物质的序号填写到下图的横线上:①硫黄②HClO③苛性钠④明矾⑤小苏打⑥氧化钠⑦Fe(OH)3⑧NaCl溶液⑨H2SO3⑩淀粉溶液⑪泥水答案①②⑨③⑦④⑤⑥⑧⑩⑪2.现有下列物质:①冰水共存物②爆鸣气③铝热剂④普通玻璃⑤水玻璃⑥聚乙烯⑦漂白粉⑧TNT⑨H2SO4⑩含氧元素40%的氧化镁⑪花生油⑫福尔马林⑬密封保存的NO2气体⑭CuSO4·5H2O⑮液氯⑯王水⑰KAl(SO4)2·12H2O⑱分子式为C5H10的烃⑲分子式为C7H8的芳香烃其中一定为纯净物的是______________(填序号,下同);一定为混合物的是_______________;可能是纯净物,也可能是混合物的是____________________。

答案①⑧⑨⑩⑭⑮⑰⑲②③④⑤⑥⑦⑪⑫⑬⑯⑱纯净物和混合物的区别纯净物混合物有固定的组成和结构无固定的组成和结构有一定的熔、沸点无一定的熔、沸点保持一种物质的性质保持原有物质各自的性质(2)交叉分类法同时用多个标准对同一物质进行分类,如:1.某物质经科学测定只含有一种元素,可以断定该物质一定是一种单质()2.Cu 、NaCl 、SiO 2、H 2SO 4都称为分子式()3.金属氧化物一定是碱性氧化物,非金属氧化物一定是酸性氧化物()4.酸性氧化物、碱性氧化物不一定都能与水反应生成相应的酸、碱()5.酸溶于水一定能电离出H +,但能电离出H +的不一定是酸()6.已知H 3PO 2(次磷酸)与足量的NaOH 反应只生成一种盐NaH 2PO 2,则H 3PO 2为一元酸()7.纯净物一定有固定的熔、沸点,有固定熔、沸点的物质也一定是纯净物()答案1.×2.×3.×4.√5.√6.√7.×一、依据“标准”对常见无机物分类1.对下列物质分类,并完善表格内容①HCl②HNO 3③H 2SO 4④H 2S⑤H 3PO 4⑥HF⑦BaSO 4⑧NaHCO 3⑨Cu 2(OH)2CO 3⑩FeSO 4物质分类依据物质类别实例酸根据酸根离子是否含有氧元素含氧酸②③⑤无氧酸①④⑥根据一定条件下能电离出H +的数目一元酸①②⑥二元酸③④三元酸⑤根据电离程度强酸①②③弱酸④⑤⑥根据沸点高低高沸点酸③⑤低沸点酸①②④⑥盐根据生成盐时酸、碱中和反应进行的程度正盐⑦⑩酸式盐⑧碱式盐⑨二、各物质类别包含关系判断2.下列各组物质的分类都正确的是(括号里的是类别)________,都不正确的是________。

第1节元素与物质的分类第1课时◆教材分析本节教学内容是鲁教版高中化学必修第一册第二章《元素与物质世界》第一节《元素与物质分类》的第一课时。

本节从分类的角度出发,安排了安排了“元素与物质分类",在整个高中化学学习阶段起到了承前启后的作用。

学生通过对分类方法的系统学习,可以分类梳理一下已经学习过的化学知识,将这些化学知识在头脑中进行系统化处理,使学生感悟到分类法是一种行之有效、简单易行的科学方法,让学生体会分类方法是一种行之有效的科学学习方法。

而在本章后续的学习过程中,学生还要利用这种方法,学习化合物的分类,反应类型的分类等等,这种方法实际也要贯穿于学生整个的高中化学学习过程中。

◆教学目标宏观辨识与微观探析:从宏观上学习对物质的分类,从微观上辨析物质的分类,体会微观粒子的变化对宏观物质的性质的影响。

证据推理与模型认知:建立物质分类的基本模型,理解通过对物质的分类来研究物质性质的基本方法,为后续的化学知识的学习奠定坚实的方法基础。

科学探究与创新意识:通过学习探究,经历对物质进行分类的过程,掌握分类的方法,初步建立物质分类的科学思想,体会化学研究过程中的科学方法。

科学精神与社会责任:通过对物质分类过程和分类应用的理解,体会掌握科学方法就能够有效提高学习效率和效果,建立高效学习的科学精神。

◆教学重难点建立分类的科学思想,掌握物质的分类方法,根据不同的标准对物质进行分类。

◆教学过程一、导入新课【导入】在图书馆中为什么我们很容易就找到自己所需要的图书?在网页上为什么我们能迅速挑出所自己需要的信息呢?这是因为书、信息都按一定标准进行了分类且根据类别已经摆放好了。

在我们生活中还有类似的例子吗?【投影】超市图片、一些碳元素的物质在我们接触的事物中,应用分类方法的例子很多,分类不是目的,只是一种手段,也就是说分类是有依据的,我们也可以称为分类的标准。

【知识回顾】1.初中学习中,将元素分为金属元素和非金属元素;2.对于自然界中的物质,从状态上可分为固态、气态、液态三态。

元素与物质的分类一、教材分析本节是鲁科版高中化学必修一第二章第一节的内容,它起到承上启下的作用,上是“研究物质的方法与程序”延续,下为以元素为主线的物质分类学习打下基础。

学生在初中化学中已经认识了几种具体物质的性质和单质、酸、碱、盐、氧化物的一般性质,但他们只是从单个物质的角度认识物质的性质,尚未从一类物质的角度认识物质的性质,更未建立起元素与物质的关系。

因此,通过元素与物质的关系的研究,引导学生以元素的观点认识物质;通过研究用不同的标准对物质进行分类,使学生建立分类的观点。

在分类的基础上,研究纯净物——单质、氧化物、酸、碱、盐之间的相互关系;让学生知道元素如何组成物质(可以游离态和化合态两种形态存在)。

按元素的分类观,每一种元素都有自己的家族,从而建立起元素与物质的关系,进而让学生理解为什么110多种元素可以组成上千万种不同的物质。

二、教学目标1.知识与技能(1)使学生初步接触各种元素及其化合物,知道元素以游离态和化合态两种形态在物质中存在,以及每一种物质都有自己的物质家族,建立起元素与物质家族的关系,了解110多种元素为什么能组成上千万种物质。

(2)从物质组成和性质的角度对物质进行分类,为研究物质的通性建立认识框架,同时知道可以依据不同的标准对物质进行分类。

了解单质、氧化物、酸、碱、盐之间的反应关系,掌握一类物质可能与哪些其它类物质发生化学反应。

体验了解研究一类物质与其它类物质之间反应的关系的过程方法。

2.过程与方法(1)学会如何以元素为核心认识物质,由对单个物质的认识向对一类物质的认识转变(2)体现分类观的应用,形成元素族初步观念;同时体验分类的重要意义3.情感态度与价值观(1)培养元素的资源意识,体会分类的重要意义,形成物质的元素观和分类观(2)让学生树立运用化学知识,使自己生活得更健康。

三、教学重难点重点:元素与物质的关系;物质分类的依据难点:以元素常见化合价找出常见物质并指出这些物质所属的类别;单质、氧化物、酸、碱、盐的化学性质以及它们之间的关系四、教学、学法教学:任务驱动模式本节课采用任务驱动模式的教学方法,布置四个学习任务让学生以小组的形式完成任务进而达到解决问题的方法。

元素与物质的分类教案引言:元素和物质是化学中非常重要的概念。

元素是构成所有物质的基本单位,而物质是由不同元素组成的。

了解元素和物质的分类可以帮助我们更好地理解化学世界。

本教案将介绍元素和物质的分类方法以及相关的例子。

一、元素的分类元素是由同一种原子组成的物质,可以通过原子序数和原子量等进行分类。

1.按照物性分类1.金属元素:具有良好的导电性、导热性和延展性,如铁、铜和铝等。

2.非金属元素:导电性差,通常是气体或固体,如氧气、碳和硫等。

3. 金属loid元素:介于金属和非金属之间,如硅和磷等。

2.按照物种分类按照元素的化学性质分类,主要可以分为两大类:有机元素和无机元素。

1.有机元素:主要包括碳、氢、氧、氮、磷和硫等,在生物体中广泛存在,构成有机化合物的基础。

2.无机元素:包括除了有机元素之外的所有元素,如金属元素铁和非金属元素氧等。

二、物质的分类物质是由不同元素组成的,可以通过物质的组成和性质进行分类。

1.按照组成分类1.纯物质:由同一种元素或化合物组成的物质。

a.元素:由同一种原子组成的物质,如纯铁、纯铝等。

b.化合物:由不同元素按照一定比例组成的物质,如水、二氧化碳等。

2.混合物:由不同元素或化合物混合而成的物质。

a.均匀混合物:组成均匀,各组成部分难以分辨,如盐水、空气等。

b.非均匀混合物:组成不均匀,各组成部分容易分辨,如沙土、果酱等。

2.按照性质分类1.可溶性物质:可以在溶剂中溶解的物质,如食盐等。

2.不溶性物质:不能在溶剂中溶解的物质,如石油等。

3.酸性物质:呈酸性反应的物质,如柠檬汁等。

4.碱性物质:呈碱性反应的物质,如氨水等。

5.中性物质:不呈酸性或碱性反应的物质,如纯水等。

三、案例分析以下是一些案例,用来对元素和物质的分类进行实际应用。

1. 试举例说明金属、非金属和金属loid元素。

答案:金属元素例如铁、铜;非金属元素例如氧气、碳;金属loid 元素例如硅和磷。

2.化学式H2O代表的是什么物质?是纯物质还是混合物?答案:H2O代表水,它是由同一种化合物组成的,因此是纯物质。

元素与物质的分类教案一、教学目标:1. 让学生了解元素和物质的概念,理解它们之间的区别和联系。

2. 使学生掌握元素周期表的基本知识,了解常见元素的特点和应用。

3. 培养学生对物质分类的认识,能够运用分类知识分析生活中的物质。

二、教学内容:1. 元素的概念:介绍元素的概念、特点及其表示方法。

2. 元素周期表:讲解元素周期表的构成、周期和族的划分及其应用。

3. 物质的分类:介绍物质的分类方法、纯净物和混合物的概念。

4. 常见元素及其应用:讲解氧气、氢气、碳、氮、钙等元素的性质和应用。

5. 物质分类案例分析:分析生活中的物质,如水、空气、盐等,运用物质分类知识进行解释。

三、教学方法:1. 采用讲授法,讲解元素、元素周期表和物质分类的基本概念。

2. 利用案例分析法,结合生活实际,让学生深入理解物质分类的原理。

3. 开展小组讨论,鼓励学生发表自己的观点,提高学生的参与度。

四、教学步骤:1. 引入新课:通过展示氧气、氢气等气体样品,引导学生思考这些物质的共同点和不同点,引出元素和物质的概念。

2. 讲解元素:介绍元素的概念、特点及其表示方法,讲解元素周期表的构成。

3. 分析元素周期表:讲解周期和族的划分,以及元素周期表的应用,如查找元素、了解元素性质等。

4. 讲解物质分类:介绍物质的分类方法,讲解纯净物和混合物的概念。

5. 分析常见元素及其应用:讲解氧气、氢气、碳、氮、钙等元素的性质和应用,联系生活实际。

6. 物质分类案例分析:分析水、空气、盐等生活中的物质,运用物质分类知识进行解释。

五、课堂小结:本节课我们学习了元素和物质的概念,了解了元素周期表的基本知识,分析了常见元素的特点和应用,以及物质分类的方法。

通过案例分析,我们能够将所学知识应用到生活中,认识和理解各种物质。

希望同学们能够课后继续思考和探索,提高对化学知识的兴趣和认识。

六、教学拓展:1. 介绍新型材料的研发及其在生活中的应用,如纳米材料、复合材料等。

元素与物质的分类教案第一章:物质的分类1.1 教学目标让学生了解和掌握物质的分类方法。

使学生理解纯净物和混合物的区别。

让学生掌握元素、化合物和物质之间的关系。

1.2 教学内容物质分类的基本概念:纯净物、混合物、元素、化合物。

物质分类的方法和原则。

物质分类的实际应用。

1.3 教学重点和难点物质分类的基本概念的理解和应用。

物质分类方法的掌握。

物质分类原则的理解。

1.4 教学方法和手段采用讲授法,讲解物质分类的基本概念、方法和原则。

使用案例分析法,分析物质分类的实际应用。

使用多媒体手段,展示物质分类的图像和实例。

1.5 教学步骤引入物质分类的概念,讲解纯净物和混合物的区别。

讲解元素的定义和特点,介绍元素周期表。

讲解化合物的定义和特点,介绍化合物的组成和性质。

通过实例分析,展示物质分类的方法和原则的应用。

总结物质分类的知识点,进行复习和巩固。

第二章:元素的概念和特点2.1 教学目标让学生了解和掌握元素的概念和特点。

使学生能够识别和记忆元素的符号和名称。

让学生了解元素在物质中的存在和作用。

2.2 教学内容元素的概念和定义。

元素的特点和性质。

元素周期表的结构和应用。

2.3 教学重点和难点元素的概念和特点的理解和应用。

元素符号的记忆和识别。

元素周期表的结构和应用的理解。

2.4 教学方法和手段采用讲授法,讲解元素的概念和特点。

使用案例分析法,分析元素的存在和作用。

使用多媒体手段,展示元素周期表的图像和实例。

2.5 教学步骤引入元素的概念,讲解元素的定义和特点。

讲解元素符号的表示方法,进行符号的记忆和识别练习。

介绍元素周期表的结构和应用,讲解周期表的排列规律。

通过实例分析,展示元素的存在和作用。

总结元素的知识点,进行复习和巩固。

第三章:化合物的组成和性质3.1 教学目标让学生了解和掌握化合物的组成和性质。

使学生能够识别和记忆化合物的名称和化学式。

让学生了解化合物在物质中的存在和作用。

3.2 教学内容化合物的组成和定义。

第二章元素与物质世界第1节元素与物质的分类【课标要求】1.能运用元素的观点学习和认识物质,能从多种角度依据不同标准对物质进行分类。

能列举同种元素形成的不同物质,能从不同物种中抽取核心元素。

通过研究各类物质之间的反应关系,初步认识研究物质通性的思路和方法。

2.知道胶体是一种重要的分散系,能列举生活中的胶体,了解胶体与其他分散系的区别。

能运用胶体的丁达尔现象、电泳、聚沉等特性解释简单的实验现象和实例。

第1节元素与物质的分类(第1课时)【学习目标】能运用元素的观点学习和认识物质,能从多种角度依据不同标准对物质进行分类。

能列举同种元素形成的不同物质,能从不同物种中抽取核心元素。

通过研究各类物质之间的反应关系,初步认识研究物质通性的思路和方法。

【重难点】理解酸、碱、盐、氧化物的概念及其相互联系【课前预习区】1.分类练习练习1、有常温常压下的物质①氧气②水③二氧化碳④甲烷⑤硫酸⑥五氧化二磷⑦乙醇⑧氧化铜,请同学们根据物质的状态进行分类(用序号填空),气态______________液态______________、固态______________。

练习2、有下列几种物质①石墨②铁③硅(Si)④塑料⑤玻璃,请同学们根据物质导电性进行分类(用序号填空),导体__________、半导体_____________、绝缘体__________练习3、有下列几种物质①氧气②二氧化硫③氯化钠④氢氧化钠⑤硝酸⑥乙醇⑦碳酸镁⑧硫酸钡,请同学们根据初中所学知识并查阅书P139附录4“常见酸、碱和盐的溶解性表”对上述物质进行分类(用序号填空),可溶性物质___________、微溶性物质______________、难溶性物质___________________。

2.元素在自然界的存在形态有几种?试说明金属钠、氯气、氧气、氧化钠、次氯酸钠等物质中元素的存在形态3.完成课本31页的(交流·研讨)【课堂互动区】一、元素与物质的关系阅读下面文字,完成练习1.元素是物质的基本组成成分,物质都是由元素组成的。

元素与物质的分类教案一、教学目标1. 让学生了解元素的概念,理解元素在物质中的存在形式。

2. 让学生掌握物质的分类方法,能够分辨不同类型的物质。

二、教学内容1. 元素的概念:元素是构成物质的基本粒子,具有相同核电荷数的一类原子的总称。

2. 元素的存在形式:元素以原子、离子、分子等形式存在于物质中。

3. 物质的分类:纯净物、混合物、化合物。

4. 纯净物的分类:元素、单质、化合物。

5. 混合物的分类:溶液、悬浊液、乳浊液。

三、教学重点与难点1. 教学重点:元素的概念、元素的存在形式、物质的分类。

2. 教学难点:物质的分类方法,如何分辨不同类型的物质。

四、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生思考和探索元素与物质的关系。

2. 利用实例分析,让学生直观地理解元素的存在形式和物质的分类。

3. 运用小组讨论法,培养学生合作学习的能力,提高学生的参与度。

五、教学过程1. 引入新课:通过展示一些日常生活中的物质,如水、空气、盐等,引导学生思考这些物质由什么组成。

2. 讲解元素的概念:介绍元素的概念,解释元素在物质中的存在形式。

3. 讲解物质的分类:讲解纯净物、混合物的概念,引导学生分辨不同类型的物质。

4. 讲解纯净物的分类:介绍元素、单质、化合物的概念,让学生了解纯净物的种类。

5. 讲解混合物的分类:介绍溶液、悬浊液、乳浊液的概念,让学生了解混合物的种类。

6. 课堂练习:布置一些有关元素与物质分类的练习题,让学生巩固所学知识。

8. 作业布置:布置一些有关元素与物质分类的作业,让学生进一步巩固所学知识。

六、教学拓展1. 元素周期表:介绍元素周期表的构成,元素的位置及周期律。

2. 物质的变化:讲解物理变化和化学变化的区别,分析变化过程中元素和物质的关系。

七、课堂活动1. 实例分析:分析一些生活中的物质,如矿泉水、空气、食盐等,让学生判断它们属于哪种类型。

八、教学评价1. 课堂提问:检查学生对元素与物质分类的理解程度。

第2章元素与物质世界第1节元素与物质的分类一. 教学目标(1)知识与技能:①初步接触各种元素及其化合物,知道元素以游离态和化合态两种形态在物质中存在,以及每一种物质都有自己的物质家族,让学生在学习一些个别物质的基础上,建立有限的元素与大量物质间的关系。

②了解110多种元素为什么能组成上千万种物质。

(2)过程与方法:从C、O、H、Na等简单元素入手,通过拼图组合游戏、“数轴法”、“阶梯法”等新颖教学方法,从抽象到直观使学生更好的了解各类物质的通性及其相互反应关系,学会如何以元素为核心认识物质。

(3)情感态度与价值观:①学生主动参与其关系的探究过程,不仅完成了知识上的再发现任务,而且更重要的是在探究过程中能获得一种体验,获得成功感,它对于提高学生的科学素养有着重要的作用。

②体会元素与物质的奇妙关系,培养学生对化学学科的兴趣。

二. 教学重点和难点(1)元素与物质的关系(2)以元素为核心认识进一步物质(3)元素观的建立三. 教学准备教学媒体及课件;用纸板做成的代表元素符号及数字的简易磁性拼图;元素周期表四. 教学方法与学习方法:教学方法——引导探究法;学习方法——合作学习法。

五. 教学过程【板书】第1节元素与物质的分类【导入新课】(展示一盒积木及几种积木组合体)一盒积木能否组合出多种物体?【学生】能【联想质疑】(展示几块类似积木原理的简易磁性拼图)(用硬纸板剪成四个圆形的纸板,分别标上H、O、C、Na代表这四类元素符号,另外小的圆纸板若干张,分别标上数字1、2、3等代表原子个数)我手上有几块代表几种元素的磁性拼图,这些元素可以组合出多少种化学物质?现在请同学们分成4人一组,讨论一下并在下发的表格中尽可能多的写出有关物质的化学式。

【学生活动】(学生讨论并填写下表)元素H、O、C、Na可组合成的常见物质【讨论】(选出一组投影播放学生讨论成果,其他小组补充讨论结果,教师引导学生纠正错误的化学式,培养学生的合作学习能力。

高中化学元素的分区教案教学内容:元素的分区教学目标:1. 了解元素的分类方法及原则。

2. 掌握元素按性质分类的方法。

3. 能够根据元素的性质及周期表位置进行分类。

教学重点:1. 元素的分类方法及原则。

2. 元素的性质分类方法。

教学难点:1. 掌握元素分类的原则。

2. 弄清元素性质对分类的影响。

教学准备:1. PowerPoint课件2. 实验材料:若干元素样本3. 教辅资料:相关元素分类表教学过程:一、导入1. 利用实验或图片引入元素的概念,引起学生兴趣。

2. 提出:元素有哪些不同的特点?如何进行分类?二、讲解1. 介绍元素的分类方法:按原子结构和性质分类。

2. 详细讲解元素性质分类方法:金属元素、非金属元素、过渡元素等。

3. 分析元素性质分类的原则:以周期表为基础进行分类。

三、实验1. 搭配适当实验,让学生通过实验了解不同元素性质的体现。

2. 让学生利用实验结果对元素进行分类。

四、讨论1. 同学们根据自己的理解讨论元素的分类原则和方法。

2. 教师引导学生总结分类方法,强化理解。

五、展示1. 利用PPT展示不同元素的分类图表。

2. 比较周期表中元素的位置,分析周期表对元素分类的帮助。

六、练习1. 配发作业,让学生根据学到的知识对元素进行分类。

2. 教师布置下节课的预习任务。

教学反思:通过课程设计,学生能够了解元素的分类方法及原则,掌握元素按性质分类的方法,并能根据元素的性质及周期表位置进行分类。

同时,通过实验和讨论锻炼学生的动手能力和思维能力。

接下来的教学中,要引导学生更深入地理解元素分类的原则和方法,拓展学生的化学知识面,提高学生的学习兴趣。

元素分类教案:根据元素特点进行分类学习引言:元素是构成物质的基本单位,能够通过化学反应进行组合,形成各种化合物,同时元素也是化学研究中重要的研究对象,在学习化学的过程中,对元素的分类十分重要。

一、学科目标1、知识目标:1)了解元素的物理性质和化学性质;2)了解元素分类学的基本原理;3)了解各个元素的基本特点和区分方法。

2、能力目标:1)具备独立学习、合作学习和创新能力;2)掌握运用图表法和概念图对元素进行分类;3)能够运用所学知识分析解决实际问题。

二、教学内容1、元素分类学概述1)元素概念;2)元素分类学的意义和目的;3)元素周期表和周期定律的内容及作用;4)元素分类的基本方法。

2、元素的物理性质这些属性是指物理上可以观测到的现象或特性,这些特性与元素内部结构或组成无关。

包括原子量、原子半径、电子亲和能、电离能、电导率、密度、熔点、沸点、比热、蒸发热等等。

3、元素的化学性质这些属性是指元素与其他原子的反应性或元素在化学反应中所起的作用。

包括氧化还原性、酸碱性、亲核性、金属、非金属特性等等。

4、色素元素以颜色为特点进行分类,包括铁系、铜系、钒系、铬系、锰系、钴系等等。

5、物理性质相关元素以物理性质为特点进行分类,包括金属元素、非金属元素、惰性气体等等。

6、化学性质相关元素以化学性质为特点进行分类,包括氧化剂、还原剂、酸、碱等等。

三、教学过程1、概述1)通过讲解元素分类学的重要性和目的,引导学生对化学研究的认识和兴趣;2)介绍元素周期表的含义和组成,并让学生掌握元素周期表的基本结构和原则。

2、元素的物理性质1)通过展示实验现象、模型和图表等形式,让学生直观感受元素的物理性质;2)引导学生探究元素物理性质与元素周期表的关系,掌握物理性质的分类方式和方法。

3、元素的化学性质1)通过课堂实验和模拟实验,让学生亲身体验元素的化学反应过程,切实掌握元素的化学性质;2)引导学生分析元素的化学性质,掌握元素化学性质的分类方式和方法。

鲁科版必修一《元素与物质的分类》说课稿一. 课程背景及目标•课程名称:《元素与物质的分类》•教材版本:鲁科版必修一•课时安排:1课时•教学目标:–理解元素与物质的概念及其分类方式;–掌握常见物质的分类方法与特点;–培养学生对物质分类思维的培养和逻辑思维能力。

二. 教学内容分析根据教材内容和学生的学习能力,本课程将侧重介绍元素与物质的分类。

我们将从以下几个方面展开讲解:1. 元素的基本概念•介绍元素是构成物质的基本单位,无法进一步分解成其他物质的概念;•引导学生了解元素的原子结构,以及元素与原子的关系;•通过实例引导学生理解元素的命名和符号表示方法。

2. 基本物质与化合物的区别•解释基本物质是由同种元素构成的物质,可以存在于单质状态;•引导学生理解化合物是由不同元素通过化学反应结合而成的物质,具有新的性质;•通过实例和图示,让学生区分基本物质和化合物的特点。

3. 纯物质与混合物的分类•解释纯物质指由同种物质构成的物质,具有确定的化学组成和一定的性质;•引导学生了解混合物是由两种或两种以上的物质混合而成的物质,可以通过物理方法进行分离;•通过实例和实验,让学生了解纯物质和混合物的区别和分类方法。

4. 物质分类的其他方式•介绍常见的物质分类方法,如按物态分类、按性质分类等;•培养学生通过观察和实验,识别物质分类的能力;•引导学生思考物质分类的意义和应用。

三. 教学重点与难点教学重点•理解元素与物质的概念及其分类方式;•掌握常见物质的分类方法与特点。

教学难点•区分基本物质和化合物的特点;•理解纯物质和混合物的分类方法。

四. 教学策略为了提高学生的学习兴趣和参与度,我们将采用多种教学策略:•教师讲授结合实例,引发学生的兴趣与思考;•引导学生参与课堂讨论,展开互动;•设计小组合作实验,培养学生动手能力与观察能力;•使用口头练习与小测验,检测学生的学习效果;•激发学生思维,引导学生形成自主学习的能力。

五. 教学过程设计1. 导入环节(5分钟)•引入课程主题,让学生思考物质的分类方式;•提出问题:你能想到物质的哪些分类方法?2. 知识讲解(20分钟)•分组讨论并分享学生的分类方法;•讲解元素的基本概念,以及元素与物质的关系;•解释基本物质和化合物的区别,通过实例加深理解;•介绍纯物质与混合物的分类方法,进行实验演示。

第2章元素与物质世界第1节元素与物质的分类一.教学目标使学生初步接触各种元素及其化合物,知道元素以游离态和化合态两种形态在物质中存在;了解单质、氧化物、酸、碱、盐之间的反应关系,掌握一类物质可能与哪些其它类物质发生化学反应;知道胶体是一种重要的分散系,了解胶体的丁达尔现象、电泳、聚沉等特性,能够列举生活中胶体的实例,了解胶体性质的简单应用。

二.教学重、难点元素与物质的关系;胶体的性质。

三.教学方法探讨各类物质的通性及其相互反应关系,学会如何以元素为核心认识物质,从多角度依据不同标准对物质进行分类并体验分类的重要意义。

四.课时安排3课时五.教学过程【板书】第1节元素与物质的分类【板书】一.元素与物质的分类1.联想·质疑(提出..)..本节教材的核心问题(1)110多种元素是如何构成几千万种物质的?(2)为了更好地研究物质的性质和用途,应怎样对物质进行分类?用什么样的标准分类?(3)各类物质之间具有怎样的关系?2.交流·研讨(引发学生对于物质与元素之间的已有认识。

通过对熟悉物质....的组成元素的分析,逐渐建立起元素与物质的关系。

)【问题1】(P30)找出组成元素;由已找出的元素重新组合成新的物质。

小组合作学习的实施:针对课本P30的2个问题,以四人一个小组的形式进行交流活动,教师下发给学生交流讨论的记录表,按照元素的化合价规则(正价在前,负价在后)各自填写这些熟悉物质中的元素还能组成物质的化学式(书中已有的化学式不再重写)。

【问题2】(P30)含碳物质的研究。

教师要引导学生找出含碳物质中的组成元素,研究含有0、+2、+4的碳元素的物质。

(注意:—4价含碳物质供学有余力的学生研究)3.得出结论:(1)元素是物质的基本组成成分,物质都是由元素组成的。

(2)同一种元素可以自身组成纯净物——单质(元素以单质的形式存在的状态称为该元素的游离态)(3)不同种元素相互之间按照一定的规律可以组成纯净物——化合物(元素以化合物的形式存在的状态称为该元素的化合态);相同的元素也可组成不同的化合物。

第2章元素与物质世界

第1节元素与物质的分类

一.教学目标

使学生初步接触各种元素及其化合物,知道元素以游离态和化合态两种形态在物质中存在;了解单质、氧化物、酸、碱、盐之间的反应关系,掌握一类物质可能与哪些其它类物质发生化学反应;知道胶体是一种重要的分散系,了解胶体的丁达尔现象、电泳、聚沉等特性,能够列举生活中胶体的实例,了解胶体性质的简单应用。

二.教学重、难点元素与物质的关系;胶体的性质。

三.教学方法

探讨各类物质的通性及其相互反应关系,学会如何以元素为核心认识物质,从多角度依据不同标准对物质进行分类并体验分类的重要意义。

四.课时安排3课时

五.教学过程

【板书】第1节元素与物质的分类

【板书】一.元素与物质的分类

1.联想·质疑(提出

..)

..本节教材的核心问题

(1)110多种元素是如何构成几千万种物质的?

(2)为了更好地研究物质的性质和用途,应怎样对物质进行分类?用什么样的标准分类?

(3)各类物质之间具有怎样的关系?

2.交流·研讨(引发学生对于物质与元素之间的已有认识。

通过对熟.

悉物质

...的组成元素的分析,逐渐建立起元素与物质的关系。

) 【问题1】(P30)找出组成元素;由已找出的元素重新组合成新的物质。

小组合作学习的实施:针对课本P30的2个问题,以四人一个小组的形式进行交流活动,教师下发给学生交流讨论的记录表,按照元素的化合价规则(正价在前,负价在后)各自填写这些熟悉物质中的元素还能组成物质的化学式(书中已有的化学式不再重写)。

【问题2】(P30)含碳物质的研究。

教师要引导学生找出含碳物

(注意:—4价含碳物质供学有余力的学生研究)

3.得出结论:

(1)元素是物质的基本组成成分,物质都是由元素组成的。

(2)同一种元素可以自身组成纯净物——单质(元素以单质的形式存在的状态称为该元素的游离态)

(3)不同种元素相互之间按照一定的规律可以组成纯净物——化合物(元素以化合物的形式存在的状态称为该元素的化合态);相同的元素也可组成不同的化合物。

【小结】

由于元素可以按照一定的规律以不同的种类和不同的方式进行组合,因而110多种元素能够构成庞大繁杂的物质世界(回答联想·质疑中的第一个问题)。

【作业】P37—1、3题。

【反思】

板书设计

§1-1元素与物质的分类

一.元素与物质的分类

(1)110多种元素是如何构成几千万种物质的?

(2)为了更好地研究物质的性质和用途,应怎样对物质进行分类?用什么样的标准分类?

(3)各类物质之间具有怎样的关系?。