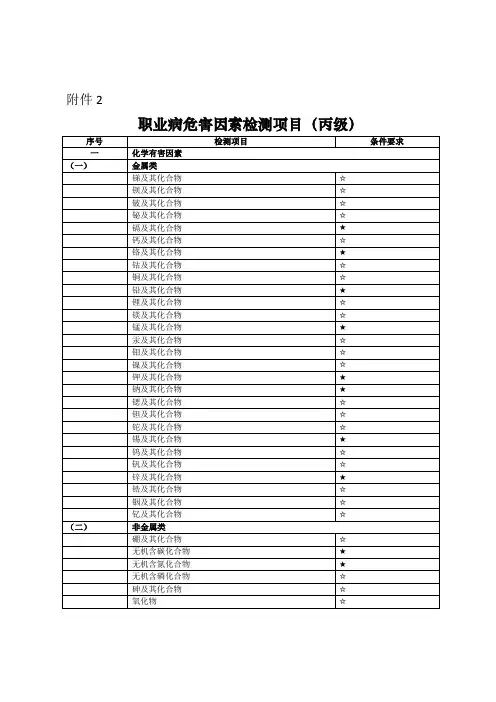

职业病危害因素检测(化学有害因素)

- 格式:ppt

- 大小:7.48 MB

- 文档页数:247

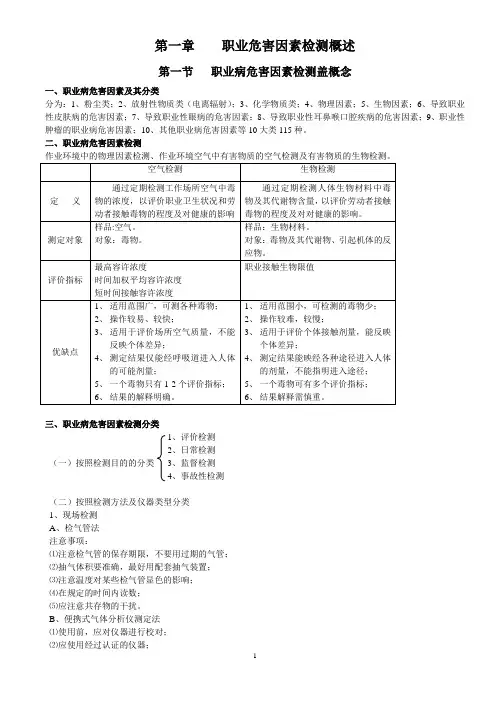

第一章职业危害因素检测概述第一节职业病危害因素检测盖概念一、职业病危害因素及其分类分为:1、粉尘类;2、放射性物质类(电离辐射);3、化学物质类;4、物理因素;5、生物因素;6、导致职业性皮肤病的危害因素;7、导致职业性眼病的危害因素;8、导致职业性耳鼻喉口腔疾病的危害因素;9、职业性肿瘤的职业病危害因素;10、其他职业病危害因素等10大类115种。

二、职业病危害因素检测作业环境中的物理因素检测、作业环境空气中有害物质的空气检测及有害物质的生物检测。

三、职业病危害因素检测分类1、评价检测2、日常检测(一)按照检测目的的分类3、监督检测4、事故性检测(二)按照检测方法及仪器类型分类1、现场检测A、检气管法注意事项:⑴注意检气管的保存期限,不要用过期的气管;⑵抽气体积要准确,最好用配套抽气装置;⑶注意温度对某些检气管显色的影响;⑷在规定的时间内读数;⑸应注意共存物的干扰。

B、便携式气体分析仪测定法⑴使用前,应对仪器进行校对;⑵应使用经过认证的仪器;⑶是否是标准方法;⑷现场共存物的干扰。

C、物理因素的现场检测2、实验室检测(1)称量法:主要用于粉尘的测定。

(2)光谱法:广泛用于金属、类金属及其化合物、非金属无机化合物以及部分有机物的测定,如分光光度法、原子吸收分光光度法登。

(3)色谱法:主要用于有机化合物和非金属无机离子的测定,如气相色谱法、液相色谱法、离子色谱法等。

第二节职业病危害因素检测工作程序一、项目委托检测机构根据检测项目来源、性质、检测对象和检测范围等,结合自身资质和技术能力,进行项目合同评审,接受来自企业客户、评价机构或者行政机关等的委托,双方签订技术服务合同。

二、现场调查(1)被调查单位概况,如单位名称、地址、劳动定员、岗位划分、工作班制等。

(2)生产过程中使用的原料、辅助材料,产品、副产品和中间产物等的种类、数量、纯度、杂质及其理化性质等。

(3)生产工艺流程、原料投入方式、加热温度和时间、生产设备类型、数量及其布局。

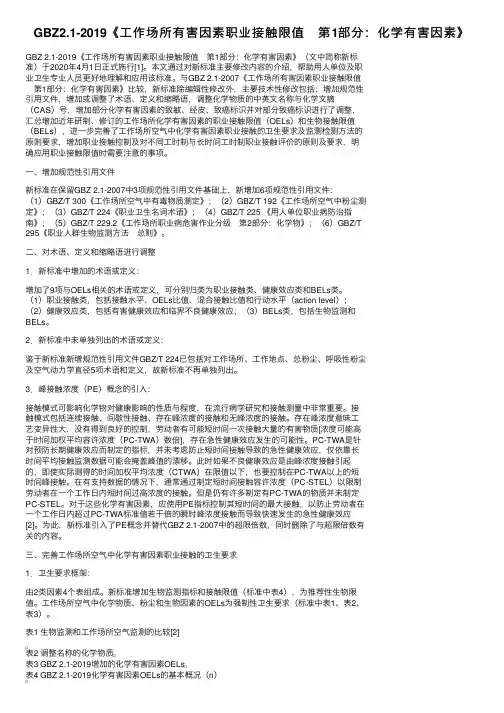

GBZ2.1-2019《⼯作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》GBZ 2.1-2019《⼯作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(⽂中简称新标准)于2020年4⽉1⽇正式施⾏[1]。

本⽂通过对新标准主要修改内容的介绍,帮助⽤⼈单位及职业卫⽣专业⼈员更好地理解和应⽤该标准。

与GBZ 2.1-2007《⼯作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》⽐较,新标准除编辑性修改外,主要技术性修改包括:增加规范性引⽤⽂件,增加或调整了术语、定义和缩略语,调整化学物质的中英⽂名称与化学⽂摘(CAS)号,增加部分化学有害因素的致敏、经⽪、致癌标识并对部分致癌标识进⾏了调整,汇总增加近年研制、修订的⼯作场所化学有害因素的职业接触限值(OELs)和⽣物接触限值(BELs),进⼀步完善了⼯作场所空⽓中化学有害因素职业接触的卫⽣要求及监测检测⽅法的原则要求,增加职业接触控制及对不同⼯时制与长时间⼯时制职业接触评价的原则及要求,明确应⽤职业接触限值时需要注意的事项。

⼀、增加规范性引⽤⽂件新标准在保留GBZ 2.1-2007中3项规范性引⽤⽂件基础上,新增加6项规范性引⽤⽂件:(1)GBZ/T 300《⼯作场所空⽓中有毒物质测定》;(2)GBZ/T 192《⼯作场所空⽓中粉尘测定》;(3)GBZ/T 224《职业卫⽣名词术语》;(4)GBZ/T 225 《⽤⼈单位职业病防治指南》;(5)GBZ/T 229.2《⼯作场所职业病危害作业分级 第2部分:化学物》;(6)GBZ/T295《职业⼈群⽣物监测⽅法 总则》。

⼆、对术语、定义和缩略语进⾏调整1.新标准中增加的术语或定义:增加了9项与OELs相关的术语或定义,可分别归类为职业接触类、健康效应类和BELs类。

(1)职业接触类,包括接触⽔平、OELs⽐值、混合接触⽐值和⾏动⽔平(action level);(2)健康效应类,包括有害健康效应和临界不良健康效应;(3)BELs类,包括⽣物监测和BELs。

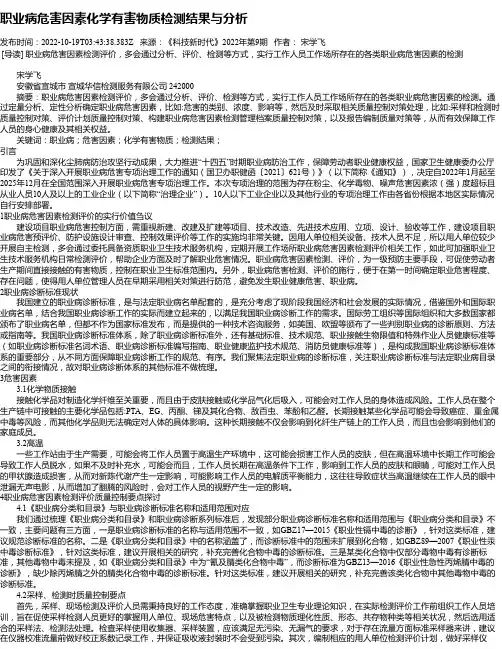

职业病危害因素化学有害物质检测结果与分析发布时间:2022-10-19T03:43:38.383Z 来源:《科技新时代》2022年第9期作者:宋学飞[导读] 职业病危害因素检测评价,多会通过分析、评价、检测等方式,实行工作人员工作场所存在的各类职业病危害因素的检测宋学飞安徽省宣城市宣城华信检测服务有限公司 242000摘要:职业病危害因素检测评价,多会通过分析、评价、检测等方式,实行工作人员工作场所存在的各类职业病危害因素的检测。

通过定量分析、定性分析确定职业病危害因素,比如:危害的类别、浓度、影响等,然后及时采取相关质量控制对策处理,比如:采样和检测时质量控制对策、评价计划质量控制对策、构建职业病危害因素检测管理档案质量控制对策,以及报告编制质量对策等,从而有效保障工作人员的身心健康及其相关权益。

关键词:职业病;危害因素;化学有害物质;检测结果;引言为巩固和深化尘肺病防治攻坚行动成果,大力推进“十四五”时期职业病防治工作,保障劳动者职业健康权益,国家卫生健康委办公厅印发了《关于深入开展职业病危害专项治理工作的通知(国卫办职健函〔2021〕621号)》(以下简称《通知》),决定自2022年1月起至2025年12月在全国范围深入开展职业病危害专项治理工作。

本次专项治理的范围为存在粉尘、化学毒物、噪声危害因素浓(强)度超标且从业人员10人及以上的工业企业(以下简称“治理企业”)。

10人以下工业企业以及其他行业的专项治理工作由各省份根据本地区实际情况自行安排部署。

1职业病危害因素检测评价的实行价值刍议建设项目职业病危害控制方面,需重视新建、改建及扩建等项目、技术改造、先进技术应用、立项、设计、验收等工作,建设项目职业病危害预评价、防护设施设计审查、控制效果评价等工作的实施均非常关键。

因用人单位相关设备、技术人员不足,所以用人单位较少开展自主检测,多会通过委托具备资质职业卫生技术服务机构,定期开展工作场所职业病危害因素检测评价相关工作,如此可加强职业卫生技术服务机构日常检测评价,帮助企业方面及时了解职业危害情况。

职业病危害因素检测鉴定标准职业病危害因素检测鉴定标准一、引言工作是人们日常生活的一部分,但在工作中也可能会受到职业病危害因素的影响。

为了保护员工的健康,许多国家都制定了职业病危害因素的检测鉴定标准,以便监测和评估工作环境中的危害因素,并及时采取相应的防护措施。

本文将探讨职业病危害因素检测鉴定标准的内容和重要性,并分享个人对这个主题的理解。

二、职业病危害因素检测鉴定标准的内容1.职业病危害因素的范围职业病危害因素主要包括化学因素、物理因素、生物因素、粉尘、放射性物质、噪声、振动、温度、湿度、气压等多种因素。

在工作环境中,这些因素可能对员工的身体健康造成潜在威胁,因此需要进行检测鉴定。

对于不同行业和工种,职业病危害因素的范围也会有所不同,需要根据具体情况进行调查和评估。

2.检测鉴定标准的制定针对不同的职业病危害因素,相关部门会制定相应的检测鉴定标准。

这些标准通常包括了检测方法、仪器设备、检测指标和评定标准等内容,旨在确保检测鉴定的准确性和科学性。

标准的制定还会参考国际上的先进经验和技术,以确保国内标准的可操作性和国际接轨性。

3.检测鉴定的程序和要求职业病危害因素的检测鉴定通常需要经过一系列程序和要求,包括现场调查、取样分析、数据处理和结果评定等环节。

检测鉴定的过程中还需要确保检测人员的专业技术和操作规范,以保证测试结果的准确性和可靠性。

检测鉴定的结果也需要进行及时的通报和记录,并制定相应的防护措施。

三、职业病危害因素检测鉴定标准的重要性1.保护员工健康职业病危害因素检测鉴定标准的制定和执行,可以及时发现工作环境中存在的危害因素,并采取相应的防护措施,以保护员工的身体健康。

通过科学的检测鉴定,可以有效降低员工接触有害因素的风险,减少职业病的发生率,提升员工的工作生产力。

2.保障企业安全职业病危害因素检测鉴定标准的执行,也可以保障企业的安全生产。

及时发现和解决工作环境中存在的危害因素,有助于减少事故的发生,降低生产成本,提升企业的社会形象和信誉。

职业病危害因素有哪些?职业病危害因素是指职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素,存在这些因素的用工单位都必须做检测,也就是职业卫生检测。

按其来源可分为三类。

一、生产工艺过程中的有害因素;1、化学因素包括生产过程中的许多化学物质和生产性粉尘。

如有机溶剂类(苯、甲苯、二甲苯);有毒气体(一氧化碳、氰化物、氮氧化物、氯气、氨气、硫化氢气体、光气、二氧化硫、硫酸二甲酷等);有机磷农药;矽尘、煤尘、石棉尘、水泥尘、电焊尘等。

2、物理因素包括异常气象条件、异常气压、噪声、振动、非电离辐射、电离辐射等。

3、生物因素如炭疽杆菌、布氏杆菌、森林脑炎病毒等传染性病原体。

二、劳动过程中的有害因素劳动过程中的有害因素主要包括劳动组织和劳动过程不合理、劳动强度过大、过度精神或心理紧张、劳动时个别器官或系统过度紧张、长时间不良体位、劳动工具不合理等。

三、生产环境中的有害因素生产环境中的有害因素主要包括自然环境因素、厂房建筑或布局不合理、来自其他生产过程散发的有害因素所造成的生产环境污染。

职业病危害因素分类根据卫生部《职业病危害因素分类目录》(卫法监发[2002]63号)的规定,职业病危害因素分十大类。

(一)粉尘类1.矽尘(游离几氧化硅含量超过10%的无机性粉尘)可能导致的职业病:矽肺。

2.煤尘(煤矽尘)可能导致的职业病:煤工尘肺。

3。

石墨尘可能导致的职业病:石墨尘肺。

4.炭黑尘可能导致的职业病:炭黑尘肺。

5.石棉尘可能导致的职业病:石棉肺。

6.滑石尘可能导致的职业病:滑石尘肺。

7.水泥尘可能导致的职业病:水泥尘肺。

8.云母尘可能异致的职业病:云母尘肺。

9.陶瓷尘可能导致的职业病:陶工尘肺。

10.铝尘(铝、铝合金、氧化铝粉尘)可能导致的职业病:铝尘肺。

11.电焊烟尘可能导致的职业病:电焊工尘肺。

12.铸造粉尘可能导致的职业病:铸工尘肺。

13.其他粉尘可能导致的职业病:其他尘肺。

(二)放射性物质类(电离辐射)(1)外照射急性放射病(2)外照射亚急性放射病(3)外照射慢性放射病(4)内照射放射病(5)放射性皮肤疾病(6)放射性白内障(7)放射性肿瘤(8)放射性骨损伤(9)放射性甲状腺疾病(10)放射性性腺疾病(11)放射复合伤(12)根据《放射性疾病诊断总则》可以诊断的其他放射性损伤(三)化学物质类1.铅及其化合物(铅尘、铅烟、铅化合物,不包括四乙基铅)可能导致的职业病:铅及其化合物中毒。

《工作场所有害因素职业接触限值:化学有害因素》(GBZ2.12007)中化学有害因素职业接研究背景为配合《中华人民共和国职业病防治法》的贯彻实施,2002年卫生部制定并发布了《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2),并在2004年开始对其进行了修订,2007年,颁布实施了《工作场所有害因素职业接触限值:化学有害因素》(GBZ2.1—2007)和《工作场所有害因素职业接触限值:物理因素》(GBZ2.2—2007)。

在修订的标准中进一步明确了职业卫生标准所采用的概念及其定义;增加了超限倍数及其应用,增加了化学有害因素的致癌性、致敏性、经皮标识的应用;修订和增加了部分限值。

但在引进的限值是否适用于我国现状,现有的OELs在实际工作中的使用情况如何,有哪些限值急需制订配套检测方法等许多方面还存在着值得研究和探讨的问题。

研究目的本研究将系统评价GBZ2.1—2007中化学有害因素的OELs在实际工作中的使用情况,研究标准的使用情况调查方法和评价方法,建立职业卫生标准检测方法数据库;同时对中国和美国现行的OELs在具体值、制定和管理过程方面进行比较,建立中美OELs对比研究数据库,将调查和比较研究的结果结合起来分析,对我国现行OELs的使用情况、存在的问题以及如何依据需求进行改进等方面进行整理、分析和评价,为制修订符合我国社会经济发展现状的OELs提供依据。

方法和对象本次调查研究的对象为OELs的使用机构,主要是全国各级职业卫生技术服务机构及卫生监督机构。

通过现场培训省级职业卫生技术服务机构,并由卫生部职业卫生标准专业委员会向全国各省、自治区、直辖市卫生厅、局发文,对省级以下职业卫生技术服务机构进行调查。

调查内容包括每种化学有害因素OELs的使用率、被调查机构的检测能力、使用限值的工作内容、对限值水平的评价、作业点的达标率、对于无相应检测方法的OELs在检测过程中的处理情况以及对相应职业卫生标准检测方法和限值的需求等方面。

职业病危害因素检测报告一、背景介绍为了保障员工的健康,提高工作环境的安全性和卫生水平,我们对公司内存在的职业病危害因素进行了检测和评估。

本报告旨在详细描述职业病危害因素的检测结果,并提出相应的改善和预防措施。

二、检测目标和方法本次检测的目标是全面了解公司内存在的潜在职业病危害因素,以及员工接触这些危害因素的方式、频次和程度。

为了达到这个目标,我们采用了以下方法:1.现场实地考察:对公司的各个部门进行考察,了解员工的工作环境和操作过程。

2.职业健康筛查:对公司员工进行职业健康筛查,包括体检和个人卫生状况调查。

3.环境监测:对公司内的空气质量、噪音、辐射等环境进行监测。

4.危害因素评估:通过对相关数据的分析和风险评估,确定危害因素的程度和潜在风险。

三、检测结果根据我们的检测和评估结果,以下是公司存在的主要职业病危害因素:1.化学物质:公司生产过程中使用了一些有毒有害的化学物质,如溶剂、染料等。

员工在接触这些物质时,存在吸入、皮肤接触等不同的途径。

对这些化学物质进行了空气质量监测,结果显示部分车间的空气中的有害化学物质超过了国家标准。

2.物理因素:公司部分生产车间存在较高的噪音、振动和光照强度等物理因素,超过了职业卫生标准。

这些物理因素容易对员工的听力、工作效率和心理健康产生不良影响。

3.粉尘和颗粒物:部分生产车间存在粉尘和颗粒物,员工长期暴露在这些环境中,会导致呼吸系统疾病和皮肤过敏等问题。

4.劳动强度:部分岗位的劳动强度较大,员工需要长时间站立、搬运重物等,容易导致肌肉疲劳、工伤等问题。

5.心理因素:公司内部存在一些管理上的问题,员工的工作压力较大,容易导致焦虑、抑郁等心理问题。

四、改善和预防措施针对上述发现的具体问题和存在的职业病危害因素,我们建议公司采取以下改善和预防措施:1.强化化学品管理:对有毒有害的化学物质进行严格管理,合理选择替代物质,确保员工的接触不超过国家标准。

2.加强防护用具的使用:给予员工足够的个人防护用具,例如防毒面具、手套、护目镜等,提高员工对危害物质的保护。

《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》解读劳动者在职业活动中可能接触工作场所存在或产生的各种职业性有害因素,包括化学、物理和生物性有害因素。

当接触的有害因素作用于人体的浓度(强度)与时间超过一定限度,机体不能代偿其所造成的功能性或器质性病理改变,就会出现健康损害。

对于职业危害的接触,世界各国通常通过立法制定职业接触限值进行控制,目的是确定安全的容许接触水平,降低职业接触风险,确保劳动者避免因接触有毒有害物质而产生或出现不良健康效应。

因此,制定本标准的目的是指导用人单位采取预防控制措施,避免劳动者在职业活动过程中因过度接触化学有害因素而导致不良健康效应。

职业接触限值是职业性有害因素的接触限制量值,是劳动者在职业活动中长期反复接触某种或多种职业性有害因素,绝大多数接触者不引起不良健康效应的容许接触的安全水平。

当劳动者接触职业性有害因素的浓度(强度)低于对应的限值时,即使不配戴防护用品,也不至于出现不良健康效应。

因此说,工作场所化学有害因素职业接触限值是用人单位评价工作场所卫生状况、劳动者接触化学有害因素程度以及防护措施效果的重要技术依据,是实施职业健康风险评估、风险管理及风险交流的重要工具,也可作为设定工作场所职业病危害报警值的参考值。

工作场所化学有害因素职业接触限值也是职业卫生监督管理部门实施职业卫生监督检查、职业卫生技术服务机构开展职业健康风险评估以及职业病危害评价的重要技术依据。

我国工作场所化学有害因素职业接触限值最早起步于1950年,国家组织专家翻译了原苏联国家标准《工厂设计卫生条例(1327-47)》,1956年原国家建委与卫生部发布《工业企业设计暂行卫生标准(标准101-56)》,在标准的附件中规定了85种物质(编号53个)的最高容许浓度(MAC)。

1962年,原国家卫生部、基建委及全国总工会对标准101-56进行了修订,联合颁布《工业企业设计卫生标准》(GBJ 1-62)。

职业危害因素检测评价制度职业危害因素对职工的健康和安全造成了巨大的威胁。

为了保障职工的权益,制定和实施职业危害因素检测评价制度至关重要。

本文将探讨职业危害因素检测评价制度的必要性、目标、内容以及在实施过程中可能遇到的挑战和解决措施。

1. 职业危害因素检测评价制度的必要性职业危害因素指的是在职业环境中可能对职工的身体、心理和社会健康产生不利影响的因素。

这些因素包括物理因素(如噪声、辐射、温度),化学因素(如有害物质、化学品),生物因素(如病原体、生物气溶胶)和心理社会因素(如工作压力、职业倦怠)。

职业危害因素可能导致职业病、工伤和健康不适,对职工的生活质量和工作效率造成严重影响。

职业危害因素检测评价制度的建立是为了及时发现和评估职业危害因素对职工的威胁,并采取相应的措施进行防护和控制。

制度的实施可以帮助企业了解和控制职业危害因素的分布和程度,提高职工的安全意识和自我保护能力,为职工提供良好的工作环境,减少职业病和工伤的发生。

2. 职业危害因素检测评价制度的目标职业危害因素检测评价制度的目标是全面了解职业危害因素对职工的影响,为采取相应的防护和控制措施提供科学依据。

具体目标包括:- 发现和确认职业危害因素的存在和程度;- 评估职业危害因素对职工的健康和安全的潜在威胁;- 提供数据支持,为改善职业环境和职工的劳动条件提供依据;- 预防职业病和工伤的发生,提高职工的生活质量。

3. 职业危害因素检测评价制度的内容职业危害因素检测评价制度的内容包括以下几个方面:3.1 职业危害因素的调查和监测通过对工作岗位、作业过程和工作环境的调查和监测,确定可能存在的职业危害因素及其分布和程度。

调查和监测可以包括采样测试、现场观察、工作条件记录等方式。

3.2 职业危害因素的评估根据职业危害因素的调查和监测结果,评估职业危害因素对职工健康和安全的潜在威胁。

评估可以使用定性和定量的方法,如危险性评估、暴露评估等。

3.3 风险评估和控制措施的制定基于职业危害因素的评估结果,进行风险评估并制定相应的控制措施。

职业场所职业病危害因素检测及评价制度职业场所是人们在工作中长期停留的场所,无论是生产工厂、医院、办公室、试验室等,都涉及到各种职业病危害因素。

职业病是由于接触和暴露于职业环境中有关物质和/或劳动条件引起的身体和心理损害。

职业场所职业病危害因素检测及评价制度则是为保护职业健康,保障劳动者健康和安全,建立和完善适应职业健康需求的技术和管理体系,保证职业安全和健康的一套完整管理方法。

一、职业危害因素1.化学因素:如粉尘、气体、液体、蒸汽、烟雾、毒物、重金属等。

2.物理因素:如噪声、振动、辐射、温度、湿度、气压、光照强度等。

3.生物因素:如病菌、病毒和寄生虫等。

4.精神因素:如加班、压力、心理疲乏等。

二、职业病危害评价标准针对不同的职业危害因素,评价标准也是不同的。

依据国家相关规定及工作环境实际需求,一般采纳以下几种方法:1.测量:对职业环境中各类危害物质的摄入量、浓度、抗性、分布等参数进行检测。

2.综合指数法:将检测结果综合计算,以标准化指数反映危害程度,并依据指数范围将职业环境划分为不同危害等级。

3.管控模型:利用模型模拟、分析和推测职业环境中的危害程度和危害源分布,为安全管理、工程设计和改善供给科学依据。

三、职业病检测和评价制度的实施方法职业病检测和评价制度的实施方法重要有以下几个步骤:1.明确目标和任务明确对职业病危害因素的检测和评价工作目标和任务,包括危害物质种类、工作场所、检测频次、检测参数和评价标准等。

2.检测步骤检测步骤包括危害物质筛查、现场采样、采样分析和报告撰写等。

(1)危害物质的筛查:依据工作环境、工艺流程及相关规定,订立适合的筛查方案,确定有关危害物质。

(2)现场采样:依据危害物质种类和测定参数,采纳适当的现场采样方法选取适合的采样方式和试验设备进行样品采集。

(3)采样分析:对收集到的样品进行分析,得出每种危害物质的摄入量、浓度、抗性、分布等参数。

(4)报告撰写:将测定结果做成职业环境危害因素检测和评价报告,包括检测时间、工作环境、工作流程、影响范围、检测结果及风险评价。