人教版高中历史选修2 1.2卢梭简介

- 格式:doc

- 大小:161.00 KB

- 文档页数:3

哲学家卢梭的简介卢梭是法国著名的思想家哲学家,是启蒙运动时期的重要人物之一,作为人类史上最著名的思想先驱,提出的众多理论可以作为人类的思想启蒙导师,下面是搜集整理的哲学家卢梭的简介,希望对你有帮助。

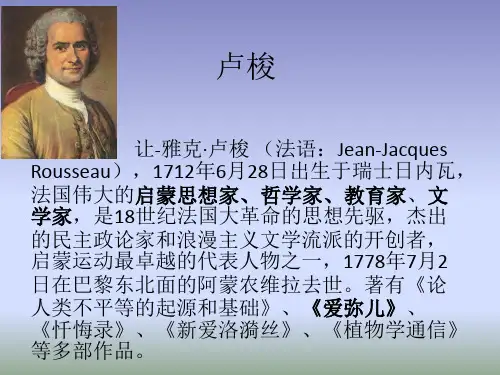

让-雅克;卢梭(法语:Jean-Jacques Rousseau),1712年6月28日出生于瑞士日内瓦,法国伟大的启蒙思想家、哲学家、教育家、文学家,是18世纪法国大革命的思想先驱,杰出的民主政论家和浪漫主义文学流派的开创者,启蒙运动最卓越的代表人物之一,1778年7月2日在巴黎东北面的阿蒙农维拉(Ermenonville)去世。

著有《论人类不平等的起源和基础》、《爱弥儿》、《忏悔录》、《新爱洛漪丝》、《植物学通信》等多部作品。

代表作品有《社会契约论》、《论科学与艺术》。

卢梭的哲学思想在哲学上,卢梭主张感觉是认识的来源,坚持“自然神论”的观点;强调人性本善,信仰高于理性。

在社会观上,卢梭坚持社会契约论,主张建立资产阶级的“理性王国”;主张自由平等,反对大私有制及其压迫;认为人类不平等的根源是财产的私有,但不主张废除私有制;提出“天赋人权说”,反对专制、暴政。

在教育上,他主张教育目的在培养自然人;反对封建教育戕害、轻视儿童,要求提高儿童在教育中的地位;主张改革教育内容和方法,顺应儿童的本性,让他们的身心自由发展,反映了资产阶级和广大劳动人民从封建专制主义下解放出来的要求。

资产阶级论调:人与人的契约构成社会,人与社会的契约构成国家。

自然准则高于社会准则,主权高于人权,集体权力高于个人权力。

人生而自由,个人自由大于集体自由。

法治要结合德治。

人即有自然属性也有社会属性。

情感教育要先于理智教育,教育要秉承天性培养自然人,从自然到人再到事物的认识过程。

卢梭的故事卢梭一生和多位女性有染,主要的有两位。

其一是华伦夫人,她在卢梭早年的生活中扮演了保护人、朋友、情妇、精神上的母亲等多重角色。

离开华伦夫人后,卢梭后来开始与戴莱斯同居。

卢梭的资料简介让-雅克·卢梭法语:Jean-Jacques Rousseau,1712年6月28日出生于瑞士日内瓦,法国伟大的启蒙思想家、哲学家、教育家、文学家,是18世纪法国大革命的思想先驱,杰出的民主政论家和浪漫主义文学流派的开创者,启蒙运动最卓越的代表人物之一,1778年7月2日在巴黎东北面的阿蒙农维拉Ermenonville去世。

著有《论人类不平等的起源和基础》、《爱弥儿》、《忏悔录》、《新爱洛漪丝》、《植物学通信》等多部作品。

代表作品有《社会契约论》、《论科学与艺术》。

卢梭被称为“浪漫主义运动之父”,他发明了与传统君主专制对立的伪民主独裁的政治哲学,还开创了从人的情感角度出发推断人类范围以外事实的思想体系。

卢梭之后,自称改革家的人们分成了两派,一派追随洛克,另一派就一直追随卢梭。

生于日内瓦的卢梭,全名为让- 雅克·卢梭,父亲是一个钟表匠,母亲在他出生后不久便离开了人世。

之后,父亲也被放逐,离开了日内瓦。

孤苦伶仃的卢梭是跟着姑母长大的,从小受的是正统加尔文派教育。

12 岁时,卢梭停止了在学校的学习生活,开始在很多行业当学徒,但对于这些行业,他没有不憎恨的。

16 岁时,他离家出走,独自一人到了萨瓦。

当时,他没有经济来源,衣食无着,只好来到一个天主教神甫家里,撒谎说他要改宗。

后来,他在都灵的一个公教要理授讲所正式举行了改宗仪式。

其间,还发生了几段浪漫趣事。

卢梭曾受到一名美丽贵妇—德·华伦夫人的接济,他在她家中住了将近十年。

德·华伦夫人成为他情妇的同时,还是他的义母……1743 年,在另一位贵妇的帮助下,卢梭成为了当时法国驻威尼斯大使的秘书。

两年后他开始同旅馆中的佣人黛蕾丝·勒·瓦色同居。

两人一共育有5 个孩子,却一直到卢梭56 岁时才得以完婚。

1760 年,卢梭迎来了生命中的作品多产期,这一年他出版了小说《新爱洛绮斯》,两年后,出版了《爱弥儿》和《社会契约论》。

教育家卢梭是谁卢梭是法国历史上著名的教育家,是自然教育思想的代表人物。

下面是搜集整理的教育家卢梭的简介,希望对你有帮助。

让-雅克;卢梭(法语:Jean-Jacques Rousseau),1712年6月28日出生于瑞士日内瓦,法国伟大的启蒙思想家、哲学家、教育家、文学家,是18世纪法国大革命的思想先驱,杰出的民主政论家和浪漫主义文学流派的开创者,启蒙运动最卓越的代表人物之一,1778年7月2日在巴黎东北面的阿蒙农维拉(Ermenonville)去世。

著有《论人类不平等的起源和基础》、《爱弥儿》、《忏悔录》、《新爱洛漪丝》、《植物学通信》等多部作品。

代表作品有《社会契约论》、《论科学与艺术》。

卢梭的生平简介1712年6月28日卢梭出生于瑞士日内瓦的一个钟表匠家庭,祖上是从法国流亡到瑞士的新教徒。

他出生后第十天,母亲因产后失调,于7月7日逝世。

10岁那年,他的父亲因和当时日内瓦共和国的“小议会”的一个名叫戈迪耶(此人曾任法国陆军,并和小议会里的人有密切的联系)的先生发生了争执,最终卢梭的父亲在捍卫正义与向黑恶势力屈服之间毅然选择了前者,在法院下达的缉拿通知下愤然地离开了日内瓦,留下了孤苦伶仃的小卢梭。

他有一个兄长,在他很小的时候就离家出走,从此卢梭再没有得到他的任何消息。

由于家境贫寒,他没有受过系统性的教育,书却读了不少,他父亲将他送去当学徒,先跟一个公证人,再跟一个镂刻匠,后来受不了苛待卢梭,十六岁时他就逃离日内瓦去流浪。

当过学徒、杂役、家庭书记、教师、流浪音乐家等。

后又被通缉流亡国外。

期间得到了华伦夫人的爱护。

1728年3月14日星期天,快年满16岁的卢梭,只身离开日内瓦。

卢梭长年做临时工,他默默无闻,到处谋生,漂泊四方。

他有过几起罗曼趣事,其中包括与旅馆女仆黛莱丝;瓦瑟的风流韵事,他俩有5个孩子,卢梭把所有这五个孩子都送进了一家育婴堂(他最终到了56岁时才与黛莱丝结婚)。

卢梭曾在《忏悔录》中如是说:我一想到要把孩子交给这样一个乱糟糟的家庭去抚养,我就感到害怕。

原始资料:卢梭《社会契约论》卢梭是资产阶级民主主义思想家,人民主权学说的倡导者,在其名著《社会契约论》中,宣布了政权来源于人民,在人民会议上决定一切重大问题。

他确信只有共和国才是人类自然的政体形式。

人是生而自由的,但却无往不在枷锁之中。

自以为是其他一切的主人的人,反而比其一切更是奴隶。

这种变化是怎样形成的?我不清楚。

是什么才能使这种变化成为合法的?我自信能够解答这个问题。

如果我仅仅考虑强力,以及由强力所得出的效果,我就要说:当人民被迫服从而服从时,他们做得对;但是一旦人民可以摆脱自己身上的桎梏而摆脱它时,他们就做得更对。

因为人民既是根据别人剥夺他的自由所根据的那种同样的权利来恢复自己的自由,所以人民是有理由重新获得自由的,否则别人当初夺去他的自由就是毫无根据的了。

社会秩序乃是为其他一切权利提供了基础的一项神圣权利。

然而这项权利决不是出诸自然的,而是建立在约定之上的。

…………我以为人类曾达到过这样一种境地,当时,自然状态中不利于人类生存的种种障碍,在阻力上已超过了每个个人在自然状态中为了自存所能运用的力量。

于是,那种原始状态便不能继续维持;并且人类如果不改变生存方式,就会消灭。

然而,人类既不能产生新的力量,而只有是靠团结并运用已有的力量;所以人类便没有别的办法可以自存,除非是集合起来形成一种力量的总和才能克服这种阻力,并且是由同一个动力把它们发动起来,使它们共同协作。

……“要寻求一种结合的形式,使它能够以全部共同的力量来防御和保护每个结合者的人身和财富;而同时又使每一个与全体相联合的个人只不过是在服从自己本人,并且仍然像以往一样地自由。

”这就是社会契约所要解决的根本问题。

这一契约的条款是这样地被订约的性质所决定,以至于就连最微细的一点修改也会使它们变得毫无意义而且失去作用的;……社会公约一旦遭到破坏,每个人就立刻恢复了他原来的权利,并且在丧失了约定的自由时,就又重新获得了他为约定的自由而放弃的自己的天然的自由。

法国著名启蒙思想家哲学家卢梭卢梭(Jean-Jacques Rousseau,1712年-1778年)是18世纪法国著名的启蒙思想家、哲学家和作家。

他的著作《社会契约论》和《人类不平等的起源和基础》对于政治哲学和社会思想的发展产生了深远的影响,同时也是自传体小说《忏悔录》的作者。

生平经历卢梭出生于瑞士日内瓦的一个家庭中,小时候失去了母亲,父亲也因为对财产的争夺而不得不离家出走。

他的童年因此过得十分苦难,但同时也培养了他对孤独和思考的习惯。

15岁时,卢梭成为了一个无业游民,在不断的流浪和奔波中,他开始自学文学和音乐,并结识了许多志同道合的朋友。

1732年,卢梭来到巴黎,开始担任一些小职务,而他的才华和学识也很快得到了认可。

他成为了瑞士驻法国大使的秘书,并开始在文学和哲学领域探索自己的道路。

1750年,他著作了《盛宴》和《新赫洛伊斯》两部歌剧,受到了鲜明的成功。

随着他的声望逐渐增加,他也开始辞去一些职务,专注于自己的著述和思考。

卢梭的晚年生活十分困苦。

由于他的思想与当时的政治制度悖离,他一直备受斯文·格拉韦尔的打压并多次被迫流亡。

1778年8月2日,卢梭在埃尔马利的一家小旅店中逝世,享年66岁。

主要思想作为一位启蒙运动时期的思想家,卢梭提出了许多关于自由、平等、人性和政治道德的思考,其中最为著名的便是他的社会契约论。

卢梭认为,人类原本处于一种自由的自然状态下,并且具有天赋的道德和知识,但是由于私有财产的产生,社会不平等也随之产生。

为了避免这种不平等带来的矛盾和压迫,人们应该通过一个社会契约来建立一种公正和平等的社会秩序。

这个社会契约可以让个人将自己的自由与权力归于整个社会,而整个社会也会保证每个人的自由和权力得到平等的保护。

卢梭的社会契约论对于后来的政治学和社会学有着深远的影响,他的思想也被后世的一些著名人物所推崇,如美国开国元勋托马斯·杰斐逊和法国革命家罗伯斯庇尔。

著作介绍卢梭的著作涵盖了哲学、社会学、政治学、文学等领域,其中最为著名的便是他的社会契约论和《忏悔录》。

卢梭让.雅克·卢梭(1712~1778)是法国启蒙运动中最激进的思想家,他的自由、平等和人民主权的思想成为法国大革命中雅各宾派的直接思想武器和战斗旗帜。

卢梭虽然是启蒙运动的一员,但是当其他启蒙思想家为理性、文明和进步高唱赞歌之时,他却敏锐的意识到自然与文明的对立,揭示了人类社会不平等的起源和基础,从更深的层次对自然、社会和人生进行了冷峻的沉思。

不仅如此,卢梭为克服不平等现象而提出的共和国理想亦对后世产生了不同方面的深刻影响。

生于瑞士日内瓦一个流亡的法国新教徒家庭,母亲在他出生几天后就去世了,父亲是一位钟表匠,在卢梭10岁时因与人发生诉讼纠纷而离家出走,他从此便失去了家庭的教养和温暖,走上了流浪的人生旅途。

恶劣的环境使卢梭沾染了许多恶习,也使他了解到了民众的疾苦。

他当过乞丐、学徒、仆役和管家,在20岁左右才开始涉猎各个门类的知识,阅读了贝尔、笛卡尔、洛克、莱布尼茨、孟德斯鸠和伏尔泰的著作。

1742年卢梭来到了巴黎,先后结识了孔狄亚克和狄德罗等启蒙思想家,成为启蒙运动阵营的重要成员。

1749年初他开始为狄德罗、达朗贝尔主编的《百科全书》撰写辞条。

同年,卢梭的论文《论科学和艺术的复兴是否有助于敦风化俗》获得了第戎科学院征文奖,第一次提出了自然与文明对立的思想,1755年他的第二篇论文《论人类不平等的起源和基础》出版,进一步发挥了有关的理论。

卢梭由此蜚声文坛,成为法国著名的作家和思想家之一,也因此与启蒙思想家们发生了矛盾,以至于人们常常不把他看作是启蒙运动的成员。

1761年至l1762年,卢梭接连发表了《新爱洛伊斯》、《社会契约论》和《爱弥尔,或论教育》等三部著作。

晚年又写出了《山中书简》、《忏悔录》、《对话录——卢梭论让·雅克》和《漫步遐想录》等自传性著作,记载了他一生坎坷的生活经历和思想发展的轨迹,表达了他晚年因颠沛流离的生活而对人生的特殊理解和感悟。

1778年7月8日,卢梭在孤寂中离开了人世。

名词解释:主权在民也称“人民主权”。

国家的权力来源于人民,属于人民。

宪法的一个基本原则。

法国卢梭以自然权利和社会契约论为理论基础,说明人类在出现私有财产以后,原处于自然状态中的人们所拥有的自由、平等的自然权利便被破坏和践踏,于是缔结条约组成国家,而缔约者必须遵守契约,服从“公意”。

人民的公意在国家中表现为最高权力,主权是公意的具体表现,因而人民是国家最高权力的来源,主权属于人民。

卢梭的主权在民学说在18世纪的资产阶级革命中产生了巨大的影响,是资产阶级动员广大人民群众,反动封建专制制度,赢得资产阶级革命胜利的强大思想武器。

资产阶级革命胜利后,又把它写在了自己的宪法中,成为资产阶级国家宪法的一个基本原则。

法国1789年《人权和公民权利宣言》规定:“整个主权的本源主要是寄托于国民。

”法国1791年宪法规定:“主权属于国民。

”社会主义国家宪法也明确规定人民主权原则,或叫一切权力属于人民原则,但与西方学者见解不同。

社会主义国家学者普遍认为,国家是阶级矛盾不可调和的产物,而不是由社会契约产生出来的;国家的主权属于在国家政治生活中居于统治地位的阶级,产生于统治阶级的意志,而非人们的“公意”。

对“人民主权”中“人民”概念的理解也存在分歧。

西方学者认为国家之内的全体社会成员都是人民。

而社会主义国家学者认为只有享受民主的主体才是人民,人民这一概念在不同国家,各个国家的不同时期,有着不同的内容。

社会主义国家学者主张的人民主权,实际上是对资产阶级主权在民理论的继承、改造和发展。

同样,人民主权原则也是社会主义国家宪法的一个基本原则。

如苏联1936年《宪法》第3条规定,“苏联全部权力属于城乡劳动者,由劳动者代表苏维埃行使之”。

我国现行《宪法》第2条规定:“中华人民共和国的一切权力属于人民。

人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

”古巴共和国《宪法》第4条第1款规定:“古巴共和国一切权力属于劳动人民。

史料补充:卢梭《社会契约论》节选卢梭是资产阶级民主主义思想家,人民主权学说的倡导者,在其名著《社会契约论》中,宣布了政权来源于人民,在人民会议上决定一切重大问题。

他确信只有共和国才是人类自然的政体形式。

人是生而自由的,但却无往不在枷锁之中。

自以为是其他一切的主人的人,反而比其一切更是奴隶。

这种变化是怎样形成的?我不清楚。

是什么才能使这种变化成为合法的?我自信能够解答这个问题。

如果我仅仅考虑强力,以及由强力所得出的效果,我就要说:当人民被迫服从而服从时,他们做得对,但是一旦人民可以摆脱自己身上的桎梏而摆脱它时,他们就做得更对。

因为人民既是根据别人剥夺他的自由所根据的那种同样的权利来恢复自己的自由,所以人民是有理由重新获得自由的,否则别人当初夺去他的自由就是毫无根据的了。

社会秩序乃是为其他一切权利提供了基础的一项神圣权利。

然而这项权利决不是出诸自然的,而是建立在约定之上的。

……我以为人类曾达到过这样一种境地,当时,自然状态中不利于人类生存的种种障碍,在阻力上已超过了每个个人在自然状态中为了自存所能运用的力量。

于是,那种原始状态便不能继续维持;并且人类如果不改变生存方式,就会消灭。

然而,人类既不能产生新的力量,而只有是靠团结并运用已有的力量,所以人类便没有别的办法可以自存,除非是集合起来形成一种力量的总和才能克服这种阻力,并且是由同一个动力把它们发动起来,使它们共同协作。

“要寻求一种结合的形式,使它能够以全部共同的力量来防御和保护每个结合者的人身和财富,而同时又使每一个与全体相联合的个人只不过是在服从自己本人,并且仍然象以往一样地自由。

”这就是社会契约所要解决的根本问题。

这一契约的条款是这样地被订约的性质所决定,以至于就连最微细的一点修改也会使它们变得毫无意义而且失去作用的;……社会公约一旦遭到破坏,每个人就立刻恢复了他原来的权利,并且在丧失了约定的自由时,就又重新获得了他为约定的自由而放弃的自己的天然的自由。

教育学重点人物之卢梭一、简介让·雅克·卢梭(1712年-1778年),法国伟大的启蒙思想家、哲学家、教育家、文学家,是18世纪法国大革命的先驱,启蒙运动最卓越的代表人物之一。

他通过《爱弥儿》提出的以人的自由发展和自然教育为基础培养新人的教育思想,奠定了他在教育史上的地位。

另外,其代表作《爱弥儿》和柏拉图的《理想国》及杜威的《民主主义与教育》,被誉为教育史上的三大里程碑。

在教师招考中,出题形式多样且灵活。

二、自然主义教育理论1、主要观点:自然教育的核心是“归于自然,顺其自然发展”。

即教育必须遵循自然,顺应人的自然本性。

在卢梭看来,自身的教育和成长中须获得主动权,无需成人的灌输、强迫,教师的作用只须创造学习的环境,防范不良的影响。

2、培养目标:卢梭在《爱弥儿》中曾表示自然教育的培养目标是“自然人”。

即能自由成长、能独立自主、能自食其力、道德高尚且适应社会生活的一代新人。

3、培养的方法原则:a:正确认识儿童是前提b:给予儿童充分的自由c:遵循儿童的自然天性是核心。

注:卢梭的“回归自然”的教育主张被称为教育史上哥白尼式的革命,同时也带来了儿童观、教育观翻天覆地的变化。

三、个人本为论卢梭认为:理想国家中的教育目标是培养忠诚的爱国者,国家掌管学校教育,并且主张儿童受同样的教育,不能按教育对象的贫富分设学校和课程。

对受教育者,即使不能完全免费,国家也要给予补贴,保证贫困的家庭也能负担。

教师需由本国公民担任。

体育是教育里最重要的部分。

四、卢梭教育思想的发展卢梭教育思想的基本内容是高度尊重儿童的善良天性,倡导了自然教育和儿童本位的教育观。

其思想的著名实践成果是德国巴西多开办的“泛爱学校”。

裴斯泰洛齐也在注重儿童价值观和地位的基础上,进而提出教育心理学化的要求,且把教育的重心更为明显的转移到贫民儿童方面。

此外,当时的康德和后来的福禄贝尔、赫尔巴特、杜威都深受其影响。

卢梭简介

生平经历

卢梭(1712—1778年)出生于日内瓦一个钟表匠家庭,幼时家境贫寒,但通过自学掌握了丰富知识。

做过仆人、学徒兼杂役。

16岁时离开日内瓦来到都灵流浪,生活无着,饱尝人世的心酸。

后经由朋友介绍结识了华伦夫人。

18世纪30年代,与华伦夫人同居期间,生活才稍稍稳定,得以安心读书、思考与写作,并在她影响下培养了对音乐的浓厚兴趣。

1742离开华伦夫人来到巴黎之后,卢梭开始自谋生路先后当过家庭教师、书记员、秘书等,并由此结交了社会各界人士,特别是与百科全书派成员,与大哲学家狄德罗合编了《百科全书》,成为了巴黎沙龙的宠儿。

1749年,他以一篇名为《科学与艺术的复兴是否有助于淳化风俗?》的征文获得了第戎科学院一等奖,并一举成名。

但他决心放弃对财产和声誉的追求,保持贫困和独立。

1754年,回到日内瓦,受到热烈欢迎,成为日内瓦公民。

次年,发表《论人类不平等的起源和基础》,并完成《论政治经济学》一书。

1756年开始了为期6年的隐居生活。

1758年,由于同狄德罗在宗教等观点上的不同,与百科全书派决裂。

1761年,发表小说《新爱洛绮丝》,猛烈批判与冲击了封建专制制度,在社会上产生了巨大的反响,卢梭声誉日隆。

1762年,《社会契约论》和《爱弥儿》出版,这两部书不但引起了百科全书派的尖锐批评,更激起了新旧教会的极大愤怒和政府当局的谴责。

《爱弥儿》一书遭禁,并被多次当众焚毁。

瑞士当局下令逮捕他,他只好宣布放弃日内瓦的公民身份,逃往普鲁士管辖下的讷沙泰尔。

此时,卢梭的名声已经传遍全欧。

而卢梭

同伏尔泰之间的矛盾也加剧,最终成为终生的仇敌。

卢梭一度到英国居住,但不久又回到法国,重新过上了隐居生活。

流亡生涯、不安宁的岁月并未影响到卢梭的著述。

著作《忏悔录》、《山中书信》、《公民的情感》等相继完成。

1778年在法国巴黎东北面的阿蒙农维拉去世,安葬于巴黎先贤祠。

卢梭生前遭人唾弃,穷困潦倒,死后却备极哀荣,受人膜拜。

1791年12月21日,法国国民公会投票通过决议,给大革命的象征卢梭树立雕像,以金字题词——“自由的奠基人”。

卢梭的《论人类不平等的起源和基础》、《社会契约论》等著作及其政治主张产生了深刻影响,他本人也成为法国大革命的精神偶像。

主要著作及主张

政治 1755《论人类不平等的起源和基础》 1762《社会契约论》

教育 1762《爱弥儿》

自传 1782《忏悔录》

在哲学上,卢梭主张感觉是认识的来源,坚持“自然神论”的观点;强调人性本善,信仰高于理性;推行素食主义。

在社会观上,卢梭坚持社会契约论,主张建立资产阶级的“理性王国”;主张自由平等,反对大私有制及其压迫;提出“天赋人权说”,反对专制、暴政。

在教育上,他主张教育目的在培养自然人;反对封建教育戕害、轻视儿童,要求提高儿童在教育中的地位;主张改革教育内容和方法,顺应儿童的本性,让他们的身心自由发展,反映了资产阶级和广大劳动人民从封建专制主义下解放出来的要求。

时代背景

社会经济:18世纪的法国,仍然是一个封建专制的农业国家。

全国绝大部分的土地集中在以国王为首的贵族以及僧侣手中。

占全国人口 95%以上的农民基本上是佃农,耕种地主的土地。

虽然从18世纪初开始,法国东北部地区开始出现了资本主义农场,但总的说来,资本主义生产关系不像英国那样深入农村。

与此同时,法国的资本主义已有了相当程度的发展。

在一些工业较为发达的城市和地区,如里昂、奥尔良等,出现了大量的资本主义性质的手工工场。

到18世纪中叶,一些工业部门如采矿、冶炼等行业,已经开始使用先进的机器。

在贸易方面,则主要对外出口酒类和各种奢侈品。

法国资本主义工商业的发展,受到封建生产关。