通识教育_文化素质教育_大学英语选修课_吴承钧

- 格式:pdf

- 大小:248.70 KB

- 文档页数:4

现代大学书院通识教育课程体系作者:庄瑜来源:《世界教育信息》2015年第18期摘要:近年来,通识教育一直颇受高等教育界关注,而书院通识教育作为通识教育的一种形态,亦有其特点和规律。

大中华区现代大学书院目前形成了三种典型模式,即精英模式、大众模式和传统模式。

文章基于大中华区十五所书院的案例,对三类模式做了分析与研究,并就现代大学书院通识教育课程体系进行了梳理与探讨。

关键词:书院;通识教育;课程;大中华区近年来,通识教育一直颇受高等教育界关注,而书院通识教育作为通识教育的一种形态,也获得了一定关注。

2014年,两岸三地高校现代书院制教育论坛在北京航空航天大学举行,香港中文大学、台湾“清华大学”、台湾政治大学、复旦大学、西安交通大学、华东师范大学和北京航空航天大学7所高校共同发起成立“亚太高校书院联盟”,以共同探索书院制教育模式改革与发展规律,为培养人格健全、全面发展的创新型人才作贡献。

2015年,书院联盟举办了两岸四地高校现代书院制教育论坛,并邀请哈佛大学、耶鲁大学、加州大学圣地亚哥分校、波士顿大学代表介绍其住宿制学院的特色情况,以为两岸四地高校书院提供借鉴。

同时,与会代表分成三组,按照管理人员及教师组、学术研究组、学生代表组进行了研讨交流,细化了讨论内容,并结集出版了《现代高校书院制教育研究》一书。

[1]书院的通识教育是书院研究的核心,也是书院院本课程研究的基础。

文章基于大中华区十五所书院,对书院通识教育课程体系进行了研究。

文章首先从书院的三种典型模式分析入手,之后根据课程形式进行分类并归纳不同课程类型的特征,从中剖析书院通识教育的启示。

一、书院的三种典型模式目前,大中华区大学形成了三种典型的书院类型,即精英模式、大众模式和传统模式。

三种模式的代表分别是北京大学元培学院、华东师范大学孟宪承书院和香港中文大学的传统书院。

(一)精英模式北京大学元培学院是精英模式的典型代表[2]。

元培学院的建立可以追述至2001年。

浅谈大学英语教学中的通识教育作者:吴立农韩素玲来源:《中国校外教育·高教(下旬)》2012年第10期大学英语作为一门大学生必修的基础课程,是高等教育的一个重要组成部分。

大学英语教学肩负着通识教育的使命。

大学英语通识教育是当下深化大学英语教学改革的重要内容。

通识教育大学英语教学教学目标2007年8月教育部高教司颁布了《大学英语课程教学要求》,该《教学要求》对大学英语的教学目标、教学模式、教学方法、教学评估和教学管理等方面做出了调整、修改和补充,提出大学英语教学需要在培养目标上深入推行改革,培养目标要包含知识技能和运用发散能力等多个层面,强调学生综合运用能力和通识能力的培养。

因此,目前全国高校的大学英语教学正面临着挑战与新的机遇。

大学英语教学融合通识教育是时代的要求。

一、大学英语教学现状作为公共科目,大学英语学习在课程设置、教学资源配备、学时和学习氛围等方面都存在很大的不足。

多数高等院校把英语教学当作纯语言技能的工具型培训,只是单纯教授学生语言知识以便通过各种考试,这就导致我们培养的人才在知识结构上不够全面,在发展潜力上存在不足。

尽管运用了网络和多媒体辅助教学,但由于课时的限制,大多数高校大学英语只开设了读写课、听力课。

许多大学生为了通过四六级考试,几乎把一半的时间花在了外语上,主要是通过死记硬背英语词汇,大搞题海战术,有小部分学生幸运过关。

且通过四六级考试的学生绝大多数无法熟练地使用英语进行口头和书面交流。

不仅如此,大学英语教学质量不高还与其他两个因素有关。

一是教学内容与学生专业知识和日常生活相脱节。

二是学生大多对语言要点进行分类或强制式机械记忆,从而割裂了语篇内容与表达方式的关系,把词汇、表达方式与汉语对应起来识记,忽略其语法范畴知识和语篇情景意义。

在课堂上,学生不能用学过的、语义上相互连贯的词和表达式复述课文的主要内容,更不能依据英文语篇的形与义的衔接与连贯规律再现原文的主要内容。

词汇英汉对应式的记忆方式,导致语言应用中的“硬译”现象,出现中式英语。

通识教育在大学英语教学中的应用研究作者:黄成来源:《校园英语·下旬》2018年第09期【摘要】通识教育在实现大学英语教育人文性方面发挥着独特的作用。

大学英语通识教育应当从人文等多方面多维度不断拓展教学思路,应当把通识教育理念具体化,理论联系实践,把通识教育理念充分应用到大学英语教学当中去。

把通识化教育和英语教学结合起来,不仅可以扩大同学们的英语知识量,还可以提高同学们的英语学习效率。

【关键词】大学英语;通识教育;教学【作者简介】黄成,哈尔滨剑桥学院。

一、引言目前,大学英语教学改革正如火如荼的进行。

《大学英语教学指南》指出:“大学英语课程是高等学校人文教育的一部分,兼有工具性和人文性双重性质。

”笔者认为,通识教育在实现大学英语教育人文性方面发挥着独特的作用。

但需要指出的是,大学英语通识教育还处于相对薄弱的地位。

在实践过程中,以课程方式把人文教育和科学教育融合起来,重新构建一种课程或知识体系,以全面提高大学生的人文与科学素质的想法,有很多现实的困难。

笔者认为,指南已经为大学英语通识教育提供了路径,大学英语通识教育应当从人文等多方面多维度不断拓展教学思路。

二、外语通识教育教学改革现状调研通识教育(General Education)最早源于古希腊的自由教育(Liberal Education),其真正演变成形则在美国,在名为《自由社会中的通识教育》这一报告中,美国哈佛大学明确提出了这一概念。

陈坚林等学者说,外语通识教育,是中国大学外语教学改革从模式到内容的转变,是大学外语教师从语言技能教师到外语通识教育实践者的转变,这种转变有利于促进高等教育国际化,有利于促进高等教育教学水平的整体提升。

介绍世界多元社会、历史与文化,倡导人类和平与文明是外语通识教育的重要内容。

在国内,复旦大学成立了复旦学院,自此初步建立了复旦大学通识教育核心课程(王哲,李军军,2010),浙江大学(2006年)、中山大学(2009 年)等高校相继建立了通识教育课程体系,引起了社会各界对通识教育的广泛关注和学界对通识教育的研究热情。

中华女子学院公共选修课2007—2008学年第二学期(2008年春)选课手册教务处2008年3月目录一、选课通知 (4)二、拟开课程目录及课程安排表 (6)三、课程介绍 (9)1.人文类俄语入门(通识课) (9)当代传播文化与实务(通识课) (9)外国女性文学(通识课) (10)宋词选讲(通识课) (10)2.社科类实用逻辑学(批判性思维)(通识课) (10)会计学基础(通识课) (11)法学概要(通识课) (11)诺贝尔经济学奖史话(通识课) (12)西方哲学(通识课) (12)货币银行学(通识课) (13)金融市场概论(通识课) (13)管理思想流变(通识课) (14)女子教育变革与近代中国社会(通识课) (14)西方教育思想(通识课) (15)大学生心理素质发展(通识课) (15)公司理财原理(通识课) (16)金融学(通识课) (16)微观经济学(通识课) (17)女性心理与健康(通识课) (17)房地产法案例分析(通识课) (18)文献检索与利用(通识课) (18)3.艺术类美学原理(通识课) (18)中国建筑史(通识课) (19)艺术设计的自然原理(通识课) (19)古筝演奏与欣赏(通识课) (19)4.礼仪与修养类先秦诗文鉴赏(通识课) (20)生活教育—成功人生的基础(通识课) (20)歌剧、舞剧赏析(通识课) (20)女大学生心理素养与调适艺术(通识课) (21)走进中国音乐(通识课) (21)5.其它类速成德语语法 (21)婚姻与家庭...................................................................... (22)数学建模 (22)成功创业学 (23)西方艺术作品中的女装形象与当代时装解读 (23)微机应用技巧与维护 (24)《史记》选讲 (24)中外杰出女性研究 (25)现代法治影视评论 (25)计算机安全基础......................................................................... (25)图形图像处理............................................................................ (26)商务英语阅读............................................................................ (26)2007—2008学年第二学期(春季)全院公共选修课程选课通知2007-2008学年第二学期拟开课42门全院公共选修课程,其中:素质教育通识课程30门、其它类课程12门,详见《拟开课程目录及课程安排表》。

通识教育·文化素质教育·大学英语选修课作者:吴承钧来源:《成功·教育》2013年第03期【摘要】大学英语选修课是对学生进行通识教育的有效途径。

本文从通识教育的内涵及其与文化素质教育的关系出发,结合大学英语课程的发展轨迹,通过对部分高校大学英语选修课开设现状的分析,认为所开设的课程与通识教育的基本目标是相符的,但在体现通识教育“把培养完整的人放在首位”的理念上却相去甚远,同时课程的单一性也不利于学生获得一个合理的能力结构。

据此,笔者提出通识教育中大学英语选修课的开设应该充分体现中国文化素质教育的特点,用中国元典文化树立学生核心的价值观,以ESP为主线,促进学生的全面发展。

【关键词】通识教育;文化素质教育;中国元典文化;大学英语选修课ESP本世纪初国内各大高校开始积极推行通识教育的实践活动,大学英语作为非专业英语的一门公共必修课,如何在教学中体现通识教育的精神也成为大学英语教学研究的热点话题,近年来,刊登在国内学术期刊上关于该研究的论文已有近百篇之多,代表性的观点有:英语专业应该回归人文学科本位,培养人文通识型的英语人才(胡文仲,孙有中2006);强调功用主义与人文主义并重、专业与通识兼顾(张中载,2003);主张外语教育本质上是人文主义教育(张西平,2007);英语教育是用英语来学习文化、认识世界、培养心智,而不是英语教学(许国璋);开设兼有工具性和人文性的英语课程,实现语言习得和文化获取的平衡(王守仁,2010),这些观点的共同点都是强调通识教育理念下大学英语课程要考虑对学生文化知识的传授和文化素质的培养,要使得学生获得全面的发展。

文化素质教育是我国高等学校素质教育的基础,它根植于我国优秀的教育传统,旨在使受教育者成为全面发展的人,这与通识教育中通才和全人的理念异曲同工,因此如何汲取通识教育在教学内容和课程体系建设方面的丰富经验,延续我国传统元典文化所蕴含的丰富的人文精神,培养全面发展的社会所需要的人才,使大学英语课程的教学目标“提高综合文化素质”与通识教育的目标有更大的相融性,是放在教育者面前急需讨论的问题,目前这方面的研究较少。

高等教育学刊ACADEMIC JOURNAL OF HIGHER EDUCATION厦门大学高等教育发展研究中心主办2004/2大陆、香港、台湾地区高等学校的通识课程比较徐辉季诚钧(浙江师范大学校长办公室;浙江师范大学发展与改革研究室,浙江杭州 310000)提要:本文从通识教育理念、通识课程目标与设置、课程教学与管理等方面对大陆、香港、台湾地区高等学校的通识课程进行了相互比较分析,并阐述了大陆通识课程存在的问题与不足。

作者认为,大陆对通识教育的理解尚处于表面阶段,只是注重文理交叉等学科知识层面,没有深入到人格养成、情感陶冶等层面;大陆通识课程设置也具有较大的随意性,缺乏统一课程理念的指导;大陆通识课程的教学与管理也有等改进,以进一步提高课程质量,达到通识之功效。

关键词:大陆香港台湾高等学校通识课程[中图分类号] G640 [文献标识码] A通识教育始于美国的高等学校。

自20世纪50年代,留学生和西方传教士把英美的高等教育引进到香港和台湾地区,同时也把通识教育的观念与做法移植了过来。

大陆通识教育尽管在历史上较港台地区早,但新中国成立后,仿效苏联的专业教育模式,通识教育的传统未能继承与发扬。

近年来,两岸三地关于通识教育的交流与研讨较多,香港、台湾地区对通识教育的探索与实践可丰富与拓展大陆对此问题的认识,为大陆通识课程设置提供可资借鉴的经验。

一、通识教育理念的比较通识教育主要是通过通识课程得以实施,通识课程是完成通识教育目标的主要途径。

因而,对通识课程进行比较,首先可以从通识教育理念入手,不同的通识教育理念会导致不同的通识课程目标与设置。

通识教育的英文为General Education,以前大陆通常译作“普通教育”或“一般教育”;在台湾、香港地区则译为“通识教育”。

与“通识教育”相应的术语,在大陆为“人文素质教育”或“文化素质教育”等名称。

“人文素质教育”或“文化素质教育”这一概念所体现与强调的高等院校培养目标和内容与港台的“通识教育”尽管有着差异,但基本相通。

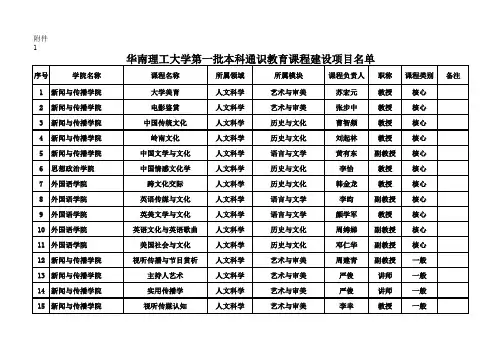

附件1华南理工大学第一批本科通识教育课程建设项目名单序号学院名称课程名称所属领域所属模块课程负责人职称课程类别备注1新闻与传播学院大学美育人文科学艺术与审美苏宏元教授核心2新闻与传播学院电影鉴赏人文科学艺术与审美张步中教授核心3新闻与传播学院中国传统文化人文科学历史与文化曹智频教授核心4新闻与传播学院岭南文化人文科学历史与文化刘起林教授核心5新闻与传播学院中国文学与文化人文科学语言与文学黄有东副教授核心6思想政治学院中国情感文化学人文科学历史与文化李怡教授核心7外国语学院跨文化交际人文科学历史与文化韩金龙教授核心8外国语学院英语传媒与文化人文科学语言与文学李昀副教授核心9外国语学院英美文学与文化人文科学语言与文学颜学军教授核心10外国语学院英语文化与英语歌曲人文科学历史与文化周娉娣副教授核心11外国语学院美国社会与文化人文科学历史与文化邓仁华副教授核心12新闻与传播学院视听传播与节目赏析人文科学艺术与审美周建青副教授一般13新闻与传播学院主持人艺术人文科学艺术与审美严俊讲师一般14新闻与传播学院实用传播学人文科学艺术与审美严俊讲师一般15新闻与传播学院视听传媒认知人文科学艺术与审美李幸教授一般16新闻与传播学院影视赏析人文科学艺术与审美陈映副教授一般17新闻与传播学院纪录片赏析人文科学艺术与审美黄桂萍副教授一般18新闻与传播学院中国古代名著导读人文科学历史与文化赵泓副教授一般19新闻与传播学院文物鉴赏人文科学历史与文化鲁方等一般20新闻与传播学院新媒体文化人文科学历史与文化刘银娣讲师一般21新闻与传播学院媒介与文化人文科学历史与文化李小华副教授一般22新闻与传播学院广东人文经典人文科学历史与文化赖寄丹教授一般23新闻与传播学院中外民俗比较人文科学历史与文化储冬爱副教授一般24新闻与传播学院公益传播人文科学历史与文化齐莉莉讲师一般25新闻与传播学院中国文学经典选讲人文科学语言与文学杨蔚教授一般26新闻与传播学院中国当代文学景观人文科学语言与文学徐肖楠教授一般27新闻与传播学院外国文学概观人文科学语言与文学施军副教授一般28新闻与传播学院演讲与口才人文科学语言与文学刘继红教授一般29新闻与传播学院中国现当代文学作品解读人文科学语言与文学黄有东副教授一般30新闻与传播学院中国古代文学精粹人文科学语言与文学黄有东副教授一般31新闻与传播学院中国现当代小说欣赏人文科学语言与文学刘小妮讲师一般32新闻与传播学院人生哲学人文科学哲学与人生苏宏元教授一般33新闻与传播学院城市文化与美学人文科学语言与文学周可讲师一般34新闻与传播学院外国文学人文科学语言与文学周可讲师一般35公共管理学院科学哲学人文科学哲学与人生叶圣涛讲师一般36公共管理学院休闲思想史人文科学历史与文化叶圣涛讲师一般37公共管理学院中国传统文官制度人文科学历史与文化吴业国副研究员一般38公共管理学院中国历代行政管理思想人文科学历史与文化吴业国副研究员一般39公共管理学院行政公文写作人文科学语言与文学韩书成讲师一般40设计学院西方美术欣赏人文科学艺术与审美张珂副教授 一般41外国语学院德语初级人文科学语言与文学戴敏助教一般42外国语学院英语文学阅读与鉴赏人文科学语言与文学刘喜琴副教授一般43外国语学院俄语初级人文科学语言与文学曲志文讲师 一般44外国语学院英语演讲艺术人文科学语言与文学夏晶晶助教一般45外国语学院科技交流英语人文科学语言与文学夏晶晶助教一般46外国语学院商务英语写作人文科学语言与文学许能锐副教授一般47外国语学院中国文化概论人文科学历史与文化杨俊副教授一般48外国语学院英语诗歌选读人文科学语言与文学周建新教授一般人文科学艺术与审美周曦讲师一般49外国语学院二十世纪美学视野中的西方绘画50机械与汽车工程学院集邮学人文科学艺术与审美孙海平副教授一般51建筑学院建筑美学人文科学艺术与审美唐孝祥教授一般52思想政治学院生死哲学与生命教育人文科学哲学与人生左伟清副教授一般71艺术学院中外舞剧欣赏人文科学艺术与审美任道讲师一般72艺术学院舞蹈作品理论分析人文科学艺术与审美任道讲师一般73艺术学院音乐剧欣赏人文科学艺术与审美温玲助教一般74艺术学院世界民族音乐人文科学艺术与审美吴娟助教一般75艺术学院声乐“流行唱法”人文科学艺术与审美罗志旋副教授一般76艺术学院西方古典作品欣赏人文科学艺术与审美熊茵讲师一般77艺术学院影视名片欣赏人文科学艺术与审美胡健副研究员 一般78法学院知识产权概论社会科学社会政治与法律关永红教授核心79法学院中国传统法律文化社会科学社会政治与法律张洪林教授核心80体育学院竞技体育赏析社会科学教育与心理刘明教授核心81工商管理学院创业学社会科学经济与管理刘志超教授核心82思想政治学院大学生心理健康教育社会科学教育与心理黄建榕教授核心83新闻与传播学院中外经典品牌案例评析社会科学经济与管理佘世红讲师一般84新闻与传播学院现代人际关系心理学社会科学教育与心理谢笑珍副研究员一般85公共管理学院社会学概论社会科学社会政治与法律钟玉英副教授一般86公共管理学院西方政治思想史社会科学社会政治与法律王欧讲师一般87公共管理学院领导科学社会科学社会政治与法律叶贵仁副教授一般88公共管理学院影像中的西方政治文化社会科学社会政治与法律喻锋讲师一般89公共管理学院西方政治与行政制度社会科学社会政治与法律喻锋讲师一般90公共管理学院电子政府与电子政务社会科学经济与管理刘红波讲师一般91公共管理学院现代政治分析原理社会科学社会政治与法律李文彬副教授一般92公共管理学院政府公共关系社会科学社会政治与法律王福涛副教授一般93公共管理学院社会科学研究方法社会科学社会政治与法律王福涛副教授一般94公共管理学院行政学概论社会科学社会政治与法律曹静晖讲师一般95工商管理学院管理学原理社会科学经济与管理黄爱华副教授一般96工商管理学院营销学原理社会科学经济与管理贾建忠副教授一般97工商管理学院会计学原理社会科学经济与管理曹晓丽副教授一般98工商管理学院创业营销社会科学经济与管理贾建忠副教授一般99工商管理学院理财学社会科学经济与管理令媛媛讲师一般100工商管理学院合同管理社会科学经济与管理张咏莲讲师一般101工商管理学院管理沟通社会科学经济与管理黄爱华副教授一般102工商管理学院现代推销学社会科学经济与管理刘志超教授一般103工商管理学院产品与品牌管理基础社会科学经济与管理黎文副教授一般104工商管理学院商业模式的设计与创新社会科学经济与管理陈明副教授一般105工商管理学院商业智慧全脑思维训练社会科学经济与管理陈明副教授一般106工商管理学院商务谈判社会科学经济与管理涂健讲师一般107工商管理学院创业法律实务社会科学社会政治与法律张咏莲副教授一般108工商管理学院新领域营销社会科学经济与管理赵翔讲师一般109思想政治学院社会心理学社会科学教育与心理宋广文教授一般110思想政治学院婚姻家庭学社会科学教育与心理李薇菡副教授一般111思想政治学院心理科学概论社会科学教育与心理王贤钏讲师一般112思想政治学院当代青年学生发展与成才社会科学教育与心理昝玉林副教授一般113思想政治学院经济法学社会科学社会政治与法律李海霞讲师一般114体育学院运动、营养与慢性病社会科学教育与心理胡红梅副教授一般115经济与贸易学院经济学原理社会科学经济与管理申兆光讲师一般116经济与贸易学院休闲与人生社会科学教育与心理毕斗斗副教授一般117经济与贸易学院现代商务礼仪社会科学经济与管理陈菲副教授一般118经济与贸易学院酒店文化与管理社会科学经济与管理曲波讲师一般119经济与贸易学院金融学原理社会科学经济与管理徐枫副教授一般120经济与贸易学院创新力与创业管理社会科学经济与管理祁明教授一般原名:技术创新原理与应121经济与贸易学院电子商务概论社会科学经济与管理周朴雄副教授一般122就业指导中心生涯规划与求职技巧社会科学教育与心理冯小宁研究员一般123实验室与设备管理处大学安全通识社会科学安全与 环境议题殷瑞祥教授一般124图书馆信息检索与利用社会科学经济与管理蔡敏教授一般125机械与汽车工程学院工程认知科学技术自然科学与工程技术胡青春教授核心126材料科学与工程学院高分子材料与工程科学技术自然科学与工程技术童真教授核心127轻工与食品学院食品营养与安全科学技术自然科学与工程技术熊犍教授核心128计算机科学与工程学院网络信息检索科学技术自然科学与工程技术徐红云教授核心129环境科学与工程学院环境科学与工程导论科学技术自然科学与工程技术党志教授核心130生物科学与工程学院生物科学与工程前沿科学技术自然科学与工程技术林影教授核心131电子与信息学院走近微电子科学技术自然科学与工程技术姚若河教授核心132新闻与传播学院社会科学中的数学科学技术数学与逻辑学胡兵副教授一般133公共管理学院逻辑与批判性思维科学技术数学与逻辑学刘江副教授一般134机械与汽车工程学院创新思维与实践科学技术自然科学与工程技术张铁教授 一般135机械与汽车工程学院机械加工技术发展简史科学技术自然科学与工程技术王红飞副教授一般136机械与汽车工程学院机械工程概论科学技术自然科学与工程技术陈忠副教授一般137机械与汽车工程学院汽车概论科学技术自然科学与工程技术朱刚讲师一般138机械与汽车工程学院安全文化基础科学技术自然科学与工程技术马小明副教授一般139土木与交通学院土木工程概论科学技术自然科学与工程技术虞将苗上岗副教授一般140土木与交通学院水资源与可持续发展科学技术自然科学与工程技术刘曾美讲师一般141材料科学与工程学院改变生活的材料科学技术自然科学与工程技术曹姗姗讲师一般原名:材料科学与工程概142化学与化工学院大学化学实验科学技术自然科学与工程技术刘静副教授 一般143轻工与食品学院资源科学概论科学技术自然科学与工程技术刘颖讲师一般144轻工与食品学院化学与人类文明科学技术自然科学与工程技术 陈小泉副教授一般145环境科学与工程学院环境与生态科学技术自然科学与工程技术万金泉教授一般146环境科学与工程学院环境与健康科学技术自然科学与工程技术任源吴锦华教授副教授一般147环境科学与工程学院环境问题与伦理 科学技术自然科学与工程技术牛晓君副教授一般148环境科学与工程学院环境保护与可持续发展 科学技术自然科学与工程技术陈礼敏讲师一般149生物科学与工程学院医药与保健科学技术自然科学与工程技术吴晓英副教授一般150生物科学与工程学院生物技术概论科学技术自然科学与工程技术卓敏副教授一般151生物科学与工程学院生命科学导论科学技术自然科学与工程技术王斌讲师一般152南校区实验中心人文物理学科学技术自然科学与工程技术黄绍江高级工程师 一般153实验室与设备管理处工程实践安全通论科学技术自然科学 与工程技术殷瑞祥教授一般154思想政治学院科学技术发展史科学技术自然科学与工程技术刘金玉讲师一般155电力学院能源与电力概论科学技术自然科学与工程技术戴栋副教授一般156经济与贸易学院地理信息系统科学技术自然科学与工程技术高克昌讲师一般157材料科学与工程学院生物医学工程导论科学技术自然科学与工程技术陈晓峰教授一般158轻工与食品学院基础生命科学科学技术自然科学与工程技术李冰副教授一般159新闻与传播学院中国传统人生智慧人文科学哲学与人生曹智频教授核心160新闻与传播学院大学语文人文科学语言与文学李广琼副教授核心(培育)161外国语学院学术英语写作人文科学语言与文学杨俊副教授核心(培育)同时面向国际162新闻与传播学院大众传播与日常生活人文科学历史与文化周煜讲师一般163新闻与传播学院心理学与生活人文科学教育与心理付佳讲师一般164新闻与传播学院动漫文化与产业概论人文科学历史与文化于小川讲师一般165新闻与传播学院西方人文经典导读人文科学语言与文学黄汉林讲师一般166思想政治学院人类文明史人文科学历史与文化莫银福副教授一般167思想政治学院优秀传统文化与现代社会生活人文科学历史与文化张倩讲师一般168外国语学院高级英语视听说人文科学语言与文学张小梅副教授一般同时面向国际169外国语学院日语初级人文科学语言与文学李博讲师一般170外国语学院英语短篇小说选读人文科学语言与文学曾艳讲师一般171外国语学院英语写作技巧与训练人文科学语言与文学蔡苏露讲师一般172设计学院东方美术作品欣赏人文科学艺术与审美王雁讲师一般173设计学院绘画人文科学艺术与审美李瑞副教授一般174艺术学院艺术概论人文科学艺术与审美曲海洋讲师一般175艺术学院东方音乐与文化人文科学艺术与审美黄阳讲师一般176经济与贸易学院物流与社会社会科学经济与管理蔡文学教授核心177法学院逻辑与思维社会科学社会政治与法律夏正林教授核心178华南理工大学医院健康教育社会科学教育与心理刘冰副主任医师一般179经济与贸易学院创业精神与创业故事会社会科学经济与管理周育红讲师一般180工商管理学院生产运作管理社会科学经济与管理余建军副教授一般181工商管理学院产品创新设计理论与实践社会科学经济与管理李牧南副研究员一般182外国语学院公民与性别社会科学社会政治与法律李昀副教授一般183新闻与传播学院危机公关社会科学经济与管理张庆园讲师一般184教育技术中心数字化学习社会科学教育与心理陆芳高级实验一般师185生物科学与工程学院生物医药与健康科学技术自然科学与工程技术张雷教授核心186环境与能源学院能源与绿色社会科学技术自然科学与工程技术刘江教授核心187理学院物理系天体与宇宙科学技术自然科学与工程技术文德华教授一般科学技术自然科学与工程技术叶晓靖工程师一般188理学院物理系科学实验训练(电子测量)189理学院数学系数学建模方法概论科学技术数学与逻辑学刘深泉教授一般190材料科学与工程学院材料与社会科学技术自然科学与工程技术薛锋副教授一般191化学与化工学院化学工程与社会生活科学技术自然科学与工程技术叶代勇副教授一般192化学与化工学院能源概论科学技术自然科学与工程技术于英豪助研一般193生物科学与工程学院酒•文化科学技术自然科学与工程技术林影教授一般194设计学院标准化基础科学技术自然科学与工程技术潘鲁萍副教授一般术创新原理与应用;2013-2014年度第一学期更改料科学与工程概论;由2013~2014年第一学期开始更改。

博学与文雅的复归——中美大学通识教育课程沿革周景辉聂英杰基金项目:辽宁省教育厅人文社会科学2011年研究项目《中美高校通识教育模式比较研究》研究成果之一(项目编号:W)摘要:伴随着我国高等教育改革的全面推进,许多高校开始践行通识教育理念,并将落实通识教育视为复合型人才培养的重要途径。

而我国研究者大都把通识教育视为舶来品进行研究和学习。

事实上,早在我国古代,就已经存在通识教育的理念。

我们将通过厘清美国大学与我国大学通识教育课程的缘起与演进,在追溯和比较中理清思路,获得启发,意在为我国高等院校通识教育的实施与改革提供有益线索。

关键词:中美大学;通识教育;历史演进中图分类号:G649十九世纪初期,美国伯德学院帕卡德教授率先提出“通识教育”这一概念。

它既是一种教育理念,又是一种人才培养模式,其宗旨是培养具备远大眼光、通融识见、博雅精神和高尚情操的人。

通识教育的目标在于培养学生融会贯通地学习和掌握必备知识、技能,发展全面的人格素质与广阔的学识视野,不仅学有所长、术有专攻,而且智力、身心及品格各方面均能协调发展,不仅能够独立思考、擅于探究和解决问题,而且具有积极有效地参与社会公共事务的使命感与责任感。

二十世纪九十年代以来,伴随着我国高等教育改革的全面推进,许多高校开始践行通识教育理念,并将落实通识教育视为复合型人才培养的重要途径。

而我国研究者大都把通识教育视为舶来品进行研究和学习。

事实上,早在我国古代,就已经存在通识教育的理念。

我们将通过厘清美国大学与我国大学通识教育课程的缘起与演进,在追溯和比较中理清思路,获得启发,旨在为我国高等院校通识教育的实施与改革提供有益线索。

一、通识教育溯源西方的通识教育可追溯到“Liberal Education”即自由教育,也有译者译为“文雅教育”或“博雅教育”。

古希腊柏拉图创立的阿卡达米学园(Academy)倡导的教育思想以及亚里士多德设立的吕克昂学苑(Lyceum)中所研习的“七艺”即文法、修辞、逻辑、算术、几何、天文、音乐,是文雅教育的主要内容。

大学英语教材中老子道家思想的解读——以《大学英语综合

教程》第三册为例

吴承钧;施镜蔚

【期刊名称】《教育教学论坛》

【年(卷),期】2013(000)019

【摘要】外语教学中要充分挖掘中国传统经典文化的精髓,这一理念已经得到外语界的广泛认同.本文运用老子的道家思想,从道法自然的心灵体验、圣人不仁的平等思想和生死自然的达观态度三个方面,对现行大学英语教材相关主题内容进行解读和阐释,目的在于增强学生在跨文化交际中的平等交流意识,培养高素质人才,弘扬优秀的民族文化.

【总页数】3页(P62-64)

【作者】吴承钧;施镜蔚

【作者单位】华东理工大学外国语学院,上海200237

【正文语种】中文

【中图分类】G642.3

【相关文献】

1.以《全新版大学英语综合教程》课文译文为例浅析大学英语教材中的“翻译腔”

2.以《全新版大学英语综合教程》课文译文为例浅析大学英语教材中的"翻译腔"

3.我国大学英语教材中的文化选择与配置——以两套大学英语《综合教程》为例

4.大学英语教材中的文化内容研究--以《新标准大学英语综合教程4》为例

5.Coh-Metrix工具辅助的大学英语教材阅读文本研究——以"新编大学英语综合教程"为例

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

通识教育・文化素质教育・大学英语选修课吴承钧(华东理工大学外国语学院,上海)【摘要】大学英语选修课是对学生进行通识教育的有效途径。

本文从通识教育的内涵及其与文化素质教育的关系出发,结合大学英语课程的发展轨迹,通过对部分高校大学英语选修课开设现状的分析,认为所开设的课程与通识教育的基本目标是相符的,但在体现通识教育“把培养完整的人放在首位”的理念上却相去甚远,同时课程的单一性也不利于学生获得一个合理的能力结构。

据此,笔者提出通识教育中大学英语选修课的开设应该充分体现中国文化素质教育的特点,用中国元典文化树立学生核心的价值观,以ESP为主线,促进学生的全面发展。

【关键词】通识教育;文化素质教育;中国元典文化;大学英语选修课ESP本世纪初国内各大高校开始积极推行通识教育的实践活动,大学英语作为非专业英语的一门公共必修课,如何在教学中体现通识教育的精神也成为大学英语教学研究的热点话题,近年来,刊登在国内学术期刊上关于该研究的论文已有近百篇之多,代表性的观点有:英语专业应该回归人文学科本位,培养人文通识型的英语人才(胡文仲,孙有中2006);强调功用主义与人文主义并重、专业与通识兼顾(张中载,2003);主张外语教育本质上是人文主义教育(张西平,2007);英语教育是用英语来学习文化、认识世界、培养心智,而不是英语教学(许国璋);开设兼有工具性和人文性的英语课程,实现语言习得和文化获取的平衡(王守仁,2010),这些观点的共同点都是强调通识教育理念下大学英语课程要考虑对学生文化知识的传授和文化素质的培养,要使得学生获得全面的发展。

文化素质教育是我国高等学校素质教育的基础,它根植于我国优秀的教育传统,旨在使受教育者成为全面发展的人,这与通识教育中通才和全人的理念异曲同工,因此如何汲取通识教育在教学内容和课程体系建设方面的丰富经验,延续我国传统元典文化所蕴含的丰富的人文精神,培养全面发展的社会所需要的人才,使大学英语课程的教学目标“提高综合文化素质”与通识教育的目标有更大的相融性,是放在教育者面前急需讨论的问题,目前这方面的研究较少。

本文通过对国内六所大学目前大学英语选修课的开设情况分析,发现课程的设置都是围绕“给予学生某几种基本技能的训练”,“提高学生的知识文化素养”和“培养大学生丰富高雅的情趣”这几项通识教育的基本目标,但与通识教育要求“要培养积极参与社会生活,有责任感,全面发展的社会的人和国家的公民”的首要目标相去甚远。

此外,课程的设置也难以使学生获得人文社会科学及自然科学的复合型知识和能力结构,因此,通识教育在大多数高校并未取得理想的效果,这就造成了在进行通识教育的同时,在学生英语水平远未达到不需要学习英语的程度时,在教育部要求大学英语应尽量保证在本科总学分中占10%(16学分左右)时,国内高校的“大学英语进入了一个压缩学分时期,不仅范围越来越大,而且势头越来越猛”。

在这种情况下,我们有必要重新审视通识教育的内涵,明确通识教育“把培养社会公民和完整的人放在首位”的理念和使“学生获得一个合理的能力结构”的要求,在大学英语选修课程的设置中充分体现中国文化素质教育的特点,以中国元典文化树立学生核心价值观为主导,以专门用途英语(尤其是学术英语)为主线,促进学生的全面发展。

一、通识教育1.通识教育内涵。

源自于亚里士多德提出的自由教育思想的通识教育(general education),19世纪末随着美国大学的改革而逐步形成,国内目前对通识教育的定义和内涵尚无较为准确和规范的界定,但从诸多的文献来看,得到广泛接受和认可的是李曼丽博士的描述,她从性质、目的和内容三个角度对通识教育的概念进行了初步建构:“就性质而言,通识教育是高等教育的组成部分,是所有大学生都应该接受的非专业性教育;就目的而言,通识教育旨在培养积极参与社会生活的、有社会责任感的、全面发展的社会的人和国家的公民;就其内容而言,通识教育是一种广泛的、非专业性的、非功利性的基本知识、技能和态度的教育”,在此基础上,又有学者对通识教育的描述有所充实和延伸,首先更加明确了通识教育的性质:通识教育是与专业教育(professional education)相对的一种关于人生的教育,是一种全人的大学理念,是面向所有大学生的教育。

通识教育的性质决定了通识教育不仅是一种大学的理念,更是一种人才培养模式,在这种模式中,首先注重的是对一个“人”的培养,然后才是把一个“人”培养成为一个职业的“人”,这样培养出来的“完整的人”是具备远大眼光,通融见识,博雅精神和优美情感的人,是会学习的具有自主学习能力的人,兼备人文社会科学及自然科学的复合型知识和能力结构的人,能够主动、有效地参与社会公共事务,具有社会责任感的人。

2.通识教育与文化素质教育。

在中国,最早倡导大学通才教育的是蔡元培先生,民国初年他提出要培养“硕学闳材”,要通融“文理两科之界限”,主张“文理兼学”;20世纪30年代,梅贻奇先生接受了美国通识教育的思想,发展其理念,提出“通识为本,专识为末”的教育理念;1949年以后,随着高等教育的日益专业化,大学教育出现了人文精神缺失、创新动力不足、素质结构失调的现象,20世纪末,文化素质教育改革在我国高等教育开始进行。

文化素质教育主要是“针对高等教育过分强调专业教育而忽视大学生综合素质培养的状况而提出的,它旨在提高人才的全面发展的素质”。

通识教育与文化素质教育有极其相似的一面,首先,尽管在不同的历史时期赋予通识教育不同的含义,但从本质上看,通识教育是重建受教育者主体性的教育,它以“全人教育”为目标,是建立人的主体性并与客体情景互为主题性关系的教育,也是一种完成“人之觉醒”的教育。

蔡达峰指出:“通识教育以尊重和满足人的本质需要、促进人的长远发展为出发点”,“从19哲学上说是培养自由人或完整的人,从社会学上说是人性的守护者、未来社会的领导、文化与政治共同体的公民”。

可见,通识教育是高度重视教育的人文性的,这一点与我国提出的文化素质教育是相同的,因为文化素质教育的提出,就是针对当时普遍存在的“重理工,轻人文”的弊端,重点都是着眼于人,“以人为本”;其次,二者都高度重视知识的综合性和知识的内涵,文化素质教育更突出科学教育与人文教育的融合:“科学精神与人文精神是人类文明飞升的两翼,二者相得益彰,不可或缺。

科学精神讲究对事物的求实与创新,坚持追求客观真理;人文精神讲究对人的关怀与尊重,坚持实现人的理想与价值。

科学的进步可以丰富人文的生命内涵,而人文的提升又可以提供科学的精神支撑”。

正如通识教育的源头是欧洲的自由教育,文化素质教育是继承了中国教育哲学的两大精髓:第一,在教育本身,重视“做人”和“在明明德”的教育;第二,在哲学思想方面,道家哲学中“形上”与“形下”、“本”与“末”、“道”与“器”这些概念之间呈现出一种辩证关系,即在重视“形上”、“本”、“道”的同时,又不舍弃“形下”、“末”、“器”,亦即主张“天人合一”、“主客一体”的整体思想,因此中国传统的教育哲学有着重视人与社会、自然的和谐,重视人本身的思想与活动的传统。

不论是通识教育还是文化素质教育,本质上都是一种对“人”的教育文化活动,“我国高校的文化素质教育可以说是通识教育的另一称谓”。

在全球通识教育背景下,在我国的高等学校进行文化素质教育,与通识教育的理念是相吻合的,同时也是更符合我国高等教育的发展趋势:在借鉴他国成功经验的基础上,走本土化创新的道路,从而实现涂又光先生积极倡导的办“a university of China(中国的大学)而非a university in China(在中国的大学)”的愿望。

二、大学英语课程的历史发展与通识教育回顾大学英语30年发展的过程,大学英语课程的发展也经历了从单一的语言知识的传授到重视综合能力和人文素质培养的过程。

80年代教学的目的是传授语言知识,因此在80年的《英语教学大纲》中规定了语法教学的内容,教学重点是阅读能力的培养;1985年《大纲》[《大学英语教学大纲》(高等学校理工科本科用)]及1986年《大纲》[《大学英语教学大纲》(高等学校文理科本科用)]开始强调语言是交际的工具,大纲规定“大学英语教学的目的是培养具有较强阅读能力、一定听的能力、初步的写和说的能力”,教材取名为《基础英语》、《文科英语》、《理科英语》,这一阶段语言被视为符号系统和交际工具,而且文理分科的课程设置方式把自然科学和人文学科人为地割裂开来,语言作为思维工具和文化载体的功能没有得到充分重视,因此培养学生人文素质精神的教育思想没有得到体现。

90年代这一现象得到了彻底的改变,《大纲》除了要求学生掌握语言技能之外,还强调文化的导入,要培养学生的跨文化交际能力和提高文化素养,此时,教材被细分为《精读》、《泛读》、《快速阅读》、《听力》、《语法与练习》等五种,课堂上主要使用《大学英语精读》,课文内容的选择也以突出“趣味性、知识性和可思性”为主,期望通过这样的课程“达到素质教育培养和应试准备双赢的结果”,至此,大纲首次把提高学生总体文化素质的重任明确在英语教学中,大学英语课程开始体现通识教育的功能。

随着21世纪我国教育改革的发展,大学英语被提升到了一个新的高度,素质教育和人本教育理念越来越得到重视,2007年的《教学要求》使得英语这门学科具有了“更强的教育属性,而不是语言属性”:大学英语的教学目标为“培养学生的英语综合应用能力,使他们在今后学习、工作和社会交往中能用英语有效地进行交际,同时提高其自主学习能力,提高综合文化素养”,可见大学英语的目标是致力于培养具有综合素质的高质量人才,这与通识教育的目标是基本一致的。

三、通识教育中大学英语选修课的开设现状及分析大学英语课程的发展,每一步都是伴随着社会的发展而进行的,从语言被看成单纯的符号系统到交际工具再到思维工具和文化载体,大学英语课程的作用和功能不断发生变化,在当今全球通识教育的背景下,它作为通识教育的重要组成部分的功能越来越得到重视。

21世纪从社会发展的需要来看,已从简单的单一型人才转向了要求知识、能力和素质的综合发展的复合型人才。

大学英语的课程设置为适应社会需要,在原来综合英语的基础上增加开设了实用技能性和文化方面的选修课,但是需要考察的是,这些课程是否充分贯彻了通识教育理念,把培养“社会人”和“完整的人”放在首位?这些课程是否有助于提高学生的知识文化素养,使其获得一个合理的知识结构?总之一句话,是否满足了社会和学生的实际需要?笔者对六所高校大学英语选修课的开设情况做了一个初步的了解,情况如下:1.分析。

在开设的课程上有几个共同的特点:①相对于传统大学英语基础阶段课程结构单一、缺乏多样性,文理分科的设置,现阶段的课程已经初步具备了通识教育模式下综合、跨学科、多层次的特点,这样不仅能培养学生的语言能力,更能促进学生认知能力的发展。