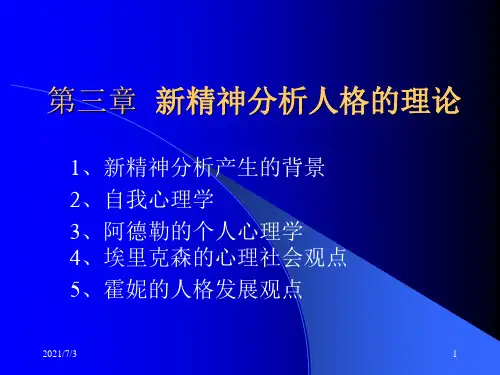

心理学精品理论教材——人格心理学第三章 新精神分析人格的理论

- 格式:ppt

- 大小:1.86 MB

- 文档页数:100

人格心理学主要理论知识点人格心理学是研究个体内在心理特质和行为方式的学科,它探讨了人类个体的思维、情感和行为模式形成的原因和影响。

本文将介绍人格心理学的主要理论知识点,涵盖了五大人格特质理论、自我理论、防御机制以及人格类型理论。

一、五大人格特质理论五大人格特质理论是人格心理学研究的重要基础之一,它由心理学家Cattell于20世纪50年代提出。

该理论将人类的人格特质归纳为五个基本维度,分别是外向性、宜人性、尽责性、神经质和开放性。

外向性指的是一个人是倾向于外向还是内向;宜人性则针对个体在人际交往中的友好、合作和信任程度;尽责性涉及个体对任务和责任的认真程度;神经质关注个体是否情绪不稳定和易焦虑;开放性描述了个体是否愿意接受新事物和体验,并展示创造力和想象力。

二、自我理论自我理论是由心理学家Rogers提出的,它主张个体的人格发展是通过自我概念的建立和维护来实现的。

自我概念是个体对自己的认识和评价,它来源于他们与周围环境的互动。

自我理论认为,一个积极的自我概念有助于个体实现自我实现和心理健康,而否定自我概念则会导致心理问题和人格失调。

三、防御机制防御机制是指个体在面对焦虑和压力时,潜意识中产生的心理防御策略。

心理学家弗洛伊德提出了多种防御机制的概念,例如回避、投射、否认和抑制等。

这些防御机制起到在个体感到难以应对的情况下,保护个体的自我形象和心理稳定的作用。

四、人格类型理论人格类型理论关注个体的人格分类和类型区分。

其中最著名的理论是Myers-Briggs类型指标(MBTI),该理论将人格类型划分为16种,包括内向与外向、感觉与直觉、思考与情感、判断与知觉等四个维度。

MBTI帮助人们了解和认识自己的人格特征,以及与其他人格类型的互动方式。

五、人格心理学的应用人格心理学不仅仅是一门学科的理论构建,也广泛应用于实际生活中。

例如在教育领域,人格心理学的理论可以帮助教师更好地理解学生的个体差异,从而指导其教学方法和策略。

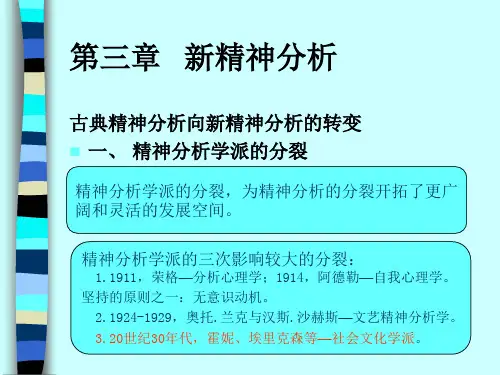

第3编新精神分析学派随着时代的进步和发展,许多富有创造力和洞察力的心理学家开始探索精神分析的新道路。

他们发展自己的人格理论,创立自己的心理学派,不过由于他们保留了弗洛伊德理论的基本概念与假设,因而被统称为新精神分析学派.1.产生背景(1)在第一次世界大战后,经典精神分析学说经历了一场危机,从而失去了在心理治疗方面的垄断地位。

1920年前后,经典精神分析学派陷入了危机。

(2)随着两次世界大战的爆发和经济危机席卷整个资本主义国家,人类的处境已经发生了巨大变化,整个社会呈现出一种新的病态心理现象,即生活的无意义感、精神异化、焦虑、孤独、恐惧和忧郁,对此,经典精神分析理论已明显力有不逮。

另一方面,弗洛伊德及其追随者都逐渐停滞下来,由激进退缩为顺从,企求得到人们的尊敬而不是创造出更为先进的理论。

(3)19世纪末,社会学、人类学相继成为独立学科。

此类学科认为人是社会的产物,人的行为主要是由其生长的社会文化环境所塑造。

在社会学科的影响下强调以社会文化因素作为人类精神生活基础的新精神分析理论便应运而生。

2.新精神分析学派诞生20世纪30年代后期,新精神分析学派从经典精神分析学派(弗洛伊德主义)分化出来。

(1)它反对以本我心理学为核心,反对以泛性论为动力的生物主义和悲观主义,突出自我心理学、文化人类学、社会学的重要价值和乐观主义精神。

(2)新精神分析学派把经典精神分析理论进一步从生物学、心理学领域转向社会学领域,肯定了社会文化因素对人类行为的重大影响。

(3)在新精神分析学派中,霍妮、弗洛姆、沙利文和艾里克森代表了比较有影响的社会文化学派及自我心理学的理论观点,他们对精神分析理论进行了修正,创造出了一种清新的理论魅力。

表3-1新精神分析与经典精神分析理论的区别理论要点经典精神分析新精神分析人格结构本我自我人格动力内心冲突社会文化、人际关系问题人格影响童年经验社会文化影响与主观奋斗人格发展性心理阶段终身发展3.1霍妮的人格理论一、理论观点霍妮的人格理论,是在秉承弗洛伊德的一些基本概念的基础上,加以批判和修正,从而建立起来的社会文化观点的精神分析理论。

第3章新精神分析3.1复习笔记一、个体心理学(一)阿德勒生平阿德勒出生在奥地利维也纳。

l912年,他创立了“个体心理学”。

1937年病逝于苏格兰。

阿德勒的主要著作有《论神经症性格》(1912)、《器官缺陷及其心理补偿的研究》(1917)、《个体心理学的实践与理论》(1919)等。

(二)器官缺陷、自卑感、追求优越与社会兴趣1.器官缺陷与补偿(1)基本理论阿德勒认为几乎所有人在生理上或多或少都有缺陷,这些生理上的伤害给人的身心机能的正常运转及发展造成种种问题,因而有必要给予解决。

(2)个体补偿的基本途径有两条:①集中力量发展功能不足的器官;②发展其它的机能来弥补有缺陷的机能。

(3)器官缺陷具有两方面的作用:①为个体的生存发展带来不便;②有可能成为推动个体发展的动力。

2.自卑感(1)儿童通过和成人比较产生自卑感;成人通过社会比较产生自卑感。

(2)自卑感虽然是消极的、不愉快的感受,但自卑感也会成为推动人积极向上的动力。

(3)阿德勒认为,儿童用先天的“侵犯驱力”来克服自卑感。

后来,阿德勒将“侵犯驱力”改为“男性反抗”。

3.追求优越(1)阿德勒认为人类行为的根本动力就是追求优越。

(2)追求卓越的双重性①它可以激励人去追求更大的成就,使人的心理得到积极的成长;②有的人会因为追求自己个人的优越而忽视社会与他人的需要,从而产生“优越情结”。

4.社会兴趣阿德勒认为,社会兴趣是所有人具有的一种先天需要,一种与他人友好相处、共同建设美好社会的需要。

(三)生活风格与造性自我1.生活风格的定义阿德勒把个人追求优越目标的方式称为“生活风格”。

2.生活风格的类型(1)根据社会兴趣可大致分为两种:①正确的和健康的生活风格;②错误的和病态的生活风格。

(2)阿德勒根据兴趣的程度,划分出四种类型的人:①统治-支配型:这种人喜欢支配和统治别人;②索取-依赖型:这种人喜欢依赖别人的劳动,向别人索取自己所需要的一切;③回避型:这种人总是回避生活中的各种问题,企图碌碌无为而避免失败;④社会利益型:这种人能正视问题,试图以某种有益于社会的方式来解决问题。

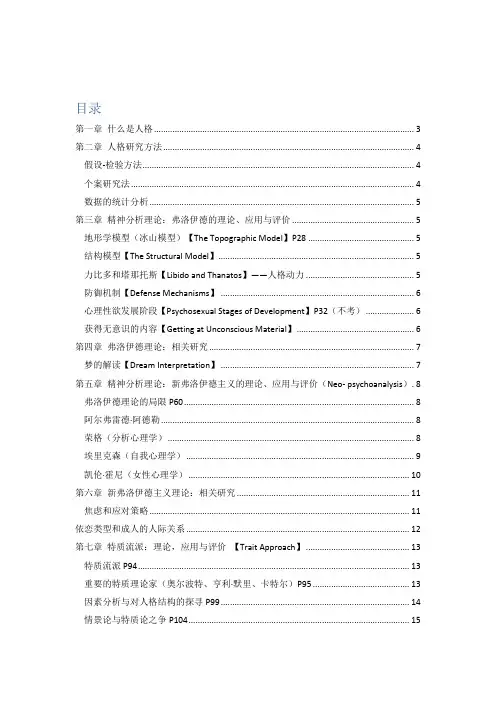

目录第一章什么是人格 (3)第二章人格研究方法 (4)假设-检验方法 (4)个案研究法 (4)数据的统计分析 (5)第三章精神分析理论:弗洛伊德的理论、应用与评价 (5)地形学模型(冰山模型)【The Topographic Model】P28 (5)结构模型【The Structural Model】 (5)力比多和塔那托斯【Libido and Thanatos】——人格动力 (5)防御机制【Defense Mechanisms】 (6)心理性欲发展阶段【Psychosexual Stages of Development】P32(不考) (6)获得无意识的内容【Getting at Unconscious Material】 (6)第四章弗洛伊德理论:相关研究 (7)梦的解读【Dream Interpretation】 (7)第五章精神分析理论:新弗洛伊德主义的理论、应用与评价(Neo- psychoanalysis). 8弗洛伊德理论的局限P60 (8)阿尔弗雷德.阿德勒 (8)荣格(分析心理学) (8)埃里克森(自我心理学) (9)凯伦.霍尼(女性心理学) (10)第六章新弗洛伊德主义理论:相关研究 (11)焦虑和应对策略 (11)依恋类型和成人的人际关系 (12)第七章特质流派:理论,应用与评价【Trait Approach】 (13)特质流派P94 (13)重要的特质理论家(奥尔波特、亨利.默里、卡特尔)P95 (13)因素分析与对人格结构的探寻P99 (14)情景论与特质论之争P104 (15)第八章特质流派:相关研究 (15)A型人格 (15)情绪 (16)第一章什么是人格1人格的定义1.1源于个体身上的稳定行为方式(consistent behavior patterns)和内部过程(intrapersonal processes)2人格的四个特点2.1.1整体性(Systematic, organized):缺乏整体性——精神分裂,幻觉,妄想2.1.2稳定性(Consistency, enduring):跨情境的稳定性,跨时间的一致性2.1.3独特性(unique):表现在整体模式上2.1.3.1并不排除共性,同一文化中人们所具有的相同的人格特征称为群体人格,集体主义文化和个人主义文化2.1.4社会性(adaptive):指社会化把人类的变成社会的成员,人格是社会的人所特有的2.1.4.1社会化(socialization)是个体在与他人交往中掌握社会经验和行为规范、获得自我的过程。

人格心理学全部原始笔记展开全文第一章人格心理学的对象、任务与历史发展1、人格的定义(教材)2、人格心理学研究的内容:人格心理学是以认识和研究人的人格为对象,从心理学的视角来探索人格构成与表现、人格产生与发展、人格培养与提升、人格适应与矫正等方面规律和机制的一门重要的心理学分支学科。

3、人格心理学的理论和实践意义。

4、学习人格心理学应注意的问题:①树立正确观点②明确学习目的③注意方法5、人格心理学产生的历史背景:从历史背景上来看,人格心理学的产生有其社会背景、科学背景和哲学背景。

社会背景为人格心理学的产生提出了需要,科学背景为其产生提供了条件,哲学背景则奠定了相应的方法论基础。

6、人格心理学诞生的主要标志:一种观点认为:1937年美国著名心理学家阿尔波特发表名著《人格:心理学的解释》,标志着人格心理学的诞生。

另一种观点认为:人格心理学的创始人应首推弗洛依德,其主要标志应是1900年《释梦》的出版。

7、西方人格心理学的根本特点:①以人性为核心②把人性作为解决社会问题的依据③以实证的方法为基本方法8、人格心理学发展的趋势:①经典理论的修正②小型理论的出现③研究方法的融汇和改进④理论研究中的认知趋向⑤相互作用论的思想倾向第二章人格心理学的理论与方法1.什么是人格理论(教材)2.人格理论的制约因素:①人性观②研究策略③个人因素和文化因素3.人格理论流派(教材)4.评价人格理论的标准(教材)5.人格理论的基本问题与基本设想(教材)一、人格心理学的研究方法:人格研究(personality research)——对人格理论中所包含的假设进行验证的一种活动。

人格研究的重要性:赋予理论生命、延伸或修改理论;决定一个理论的效用和周期二、人格研究的研究过程(一)观察和描述:收集有关的事实材料(二)理论和假设:对有关的现象和问题提出概括性、解释性的理论,通过推论做出假设,假设是对来自理论的、有逻辑联系的多个变量之间的预测(三)检验假设:理论本身无法验证,通过检验假设来支持或反对该理论三、人格研究的主要途径(取向)许多人格理论常受到批评或不被重视的原因是缺乏实证研究的支持。

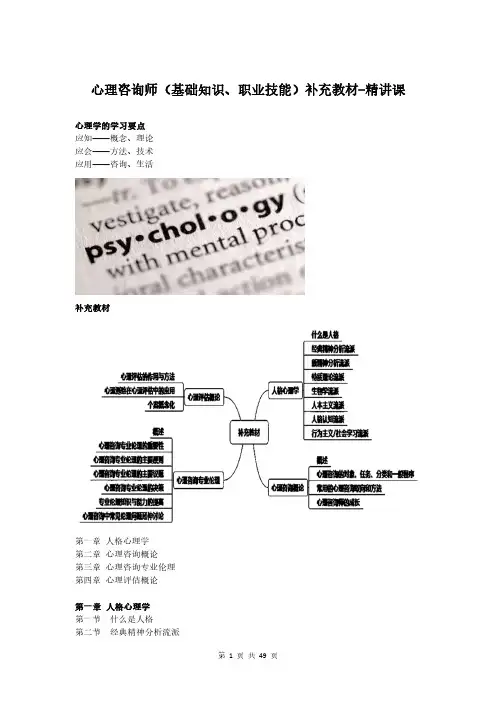

心理咨询师(基础知识、职业技能)补充教材-精讲课心理学的学习要点应知——概念、理论应会——方法、技术应用——咨询、生活补充教材第一章人格心理学第二章心理咨询概论第三章心理咨询专业伦理第四章心理评估概论第一章人格心理学第一节什么是人格第二节经典精神分析流派第三节新精神分析流派第四节特质理论流派第五节生物学流派第六节人本主义流派第七节人格认知流派第八节行为主义/社会学习流派第一节什么是人格第一节什么是人格人格:在遗传与环境的交互作用下,个体形成的典型的心理品质和行为倾向的特征。

有结构、动力、特征的系统。

显示个体心理和行为的典型性、差异性和统合性。

第一节什么是人格人格的特性:独特性:一个人典型的行为和特征——典型性&差异性稳定性:个体经常表现出来的稳定的心理与行为特点——形成的稳定性&表达的稳定性统合性:人格的组织功能、匹配功能和健康功能。

——多元&匹配&统合功能性:生活轨迹、生活方式、命运——外显&环境&自我约束第一节什么是人格人格理论的流派我是谁!人格结构人格动力影响因素经典精神分析流派三我结构心理能量童年经历新精神分析流派自我安全感的寻求社会因素物质理论流派特质遗传与环境行为主义流派行为环境环境人本主义流派自我奖惩系统自我认知加工流派建构认知因素第二节经典精神分析流派弗洛伊德眼中的人格:人格特征、人格结构、人格动力等一、人格结构二、人格动力三、人格发展四、人格成因五、人格适应第二节经典精神分析流派一、人格结构意识的三层次理论潜意识——深藏内心的、无法直接触及的前意识——介于意识和潜意识之前,能够进入意识层面的意识——心理最表层,能够清楚觉知到的第二节经典精神分析流派一、人格结构三我结构本我——享受原则自我——现实原则超我——道德原则第二节经典精神分析流派二、人格动力1、心理能量:人的心理过程需要能量(心理能量)驱动才能不断的进行下去。

等量原则、平衡原则2、生本能与死本能生本能:指向生长,具有积极、建设性的作用。

人格心理学第一章绪论一、人格:人格是个体在先天生物遗传素质的基础上,通过与后天社会环境的相互作用而形成的相对稳定而独特的心理行为模式。

二、人格的四大特性:1.整体性:精神分裂症:是精神内部的分裂,统一性的丧失,精神的内部分裂是此病的本质。

人格虽有多种成分和特质,但在真实的人身上它们并不是孤立存在的,而是密切联系,综合成一个有机组织。

2.稳定性:人格的跨时间的持续性,人格的跨情境的一致性。

3.社会性与生物性:①社会性吧人这样的动物变成社会成员,人格是社会化的人所特有的;②社会化:个人与他人交往过程中掌握社会经验和行为规范,获得自我过程。

4.独特性与共同性:人与人之间的心理过程和行为是不相同的,由于人格结构组合多样性,使每个人格都具有自己特点。

三、学习人格心理学的目的:1.理解人性,了解人类行为的差异性与共同性;2.预测人的行为;3.改变人的行为(一定程度上)四、人格心理学流派:①渗透着各时代主流科学的认识方式;②面对各个时代临床问题(当时的社会背景与当时需解决的问题);③渗透着各个时代与人本质的认识(性善与性恶);④因此,揭示人格不同层次的规律;⑤现代人格研究的六大流派。

⑴精神分析学派:强调人格发展的动力特征和无意识特征;⑵特质流派:对人格的不同方面进行分类;⑶生物学流派:注意生理、进化、遗传因素对人格的决定作用;⑷人本主义流派:强调人类由低级人格向高级人格的发展,向自我选择、自我实现、责任感等高级人格发展潜力;⑸行为/社会学习流派:注意环境(行为强化、社会学习)对人格形成的决定性作用(内外控,自我效能,习得性无助,性别角色);⑹认知流派:强调同样的外在条件下,不同的人格发展方向。

五、人格心理学的建立(心理测量运动:高尔顿、卡特尔、比纳)六、科学人格心理学得发展:第一阶段:20世纪30年代至60年代,是人格心理学中主要人格理论体系的建立时期;第二阶段:20世纪70年代至今,出现了综合化的趋势(专题化、小型化、人格的认知研究大行其道,重视文化因素对人格的影响,人格的生物基础研究)。

第三章古典精神分析虽然人类从很早就开始思考人格的本质问题,但是,直到19世纪末,才出现了第一个被认可人格理论家。

此时,一位奥地利神经学家提出了惊人的观点:年幼儿童存在性欲;令人费解的生理障碍背后存在无意识的原因;心理疾病的治疗可以通过一种复杂、耗时的程序进行——病人躺在沙发上,医生听他诉说看似无关的话题。

这位神经学家就是西格蒙特`弗洛伊德。

他不断开创、发展、维护自己的思想,尽管遭受到尖锐的批评。

直到1939年去世,弗洛伊德撰写了大量著作。

他被认为是一场重大神经运动的领袖。

弗洛伊德改变了心理学家、作家、父母及普通百姓多年来的想法。

弗洛伊德对心理学和20世纪的思想有极其广泛的影响,以至于大多数人低估了他的理论对我们思想的影响。

例如,和20世纪文化背景下的多数人一样,你会很自然地接受这一种思想,即:你的所作所为通常受意识的影响。

多数人都说过这样的话:“我肯定能是无意识中这样做的。

”或者会仔细思考和所爱的人的异常行为背后隐藏着哪些心理活动。

虽然弗洛伊德不是提出无意思的第一人,但在他之前,没有人如此强调用无意思的活动过程解释人类行动。

同样,当我们想知道自己的梦是否揭示了内心的恐惧或欲望时,其实就是在支持弗洛伊德主张的思想。

而且,尽管几千年来人们一直在解释梦,但弗洛伊德第一次将梦纳入一个更庞大的心理学理论中。

我们的文化中渗透了许多弗洛伊德理论的参考。

正如最近以为作家所说:“弗洛伊德的潜意识理论……对当代电影、戏剧、小说、政治运动、广告、法庭辩论,甚至宗教都是有着巨大的影响。

”英国学者在研究文学巨著的主题时,要学习弗洛伊德的心理学;神学研究者对弗洛伊德的宗教思想进行争论;甚至我们的语言也脱不了干系。

人们在日常谈话中提到弗洛伊德提出:遗忘、拒绝、利比多、压抑及其他概念,这也不是什么怪事。

但弗洛伊德最具影响的贡献或许是,本书涉及的几乎每一位主要的理论家都不得不以弗洛伊德的理论为参照,将自己关于人格本质的思想和他的理论作比较。

第三章人格理论第一节精神分析学派的人格理论一、弗洛伊德的经典精神分析1.潜意识理论精神结构的地形学说-—潜意识理论,这是弗洛伊德在他发展精神分析早期时提出的著名理论.他把人的精神活动分成为三个层次:意识——前意识——潜意识,其中意识是个体心理活动的有限外显部分,是与直接感知有关的心理活动部分;前意识是介于意识和潜意识之间的部分,它是可以回忆起来的经验,是可以召回到意识中的那部分经验和记忆;而潜意识是被压抑到意识下面的、无法从记忆中召回的部分,它们通常是被社会的风俗习惯、道德、法律所禁止的内容,包括个人原始的冲动和与本能有关的欲望等。

弗洛伊德认为,潜意识心理历程在正常及变态心理功能中均占有最重要的位置和意义,它决定了个体行为的真正原因和动机,也决定了神经症或其他精神障碍患者的症状。

潜意识学说的理论使我们认识到,心理现象与生理现象一样,没有什么事情是偶然或碰巧发生的,每一个心理事件的产生,都是由先前的事件所决定的,包括我们在日常生活中的口误、笔误、梦,以及神经症的各种症状等。

潜意识学说本质是提出了心理活动的决定论或因果原则,即在我们清醒的意识活动下面,还存在着更为重要和有意义的潜在的心理活动在进行,这部分心理活动的内容决定了我们的行为特征,在心理病理状态下,决定了患者的症状特征。

《梦的解析》、《日常生活的心理分析》、《癔病研究》等著作中的观察和论述,则可以说是弗洛伊德为他的潜意识观点提供的证据。

弗洛伊德认为,梦是被压抑的欲望经过伪装的满足。

弗洛伊德为潜意识活动提供的第二个证据是日常生活中的过失,这种过失可表现为口误、笔误、动作失误或遗忘等。

后人将这种失误称为“弗洛伊德式失误”(Freudianslip error)。

无意识活动的第三种产品是神经症和部分躯体疾病的症状。

2.人格动力论本能概念。

一切心理能量都来自躯体内部的兴奋状态,它寻求表现和寻求紧张释放,这就是所谓本能。

人的一切活动都由本能决定,它们对行为的影响可以是直接的,也可以是间接的或乔装改扮的.本能分为生的本能(eros)和死的本能(thanatos)两种。