第三讲方证相应与经方体质

- 格式:ppt

- 大小:4.78 MB

- 文档页数:50

黄煌药证经方讲解–经方派-半夏体质-柴胡体质我们来介绍荆芥连翘汤(日本一贯堂经验方),我们虽然是扶阳的,但是阳气多了以后,可以清热。

荆芥连翘汤是一个清热泻火汤,《回春》也有荆芥连翘汤,但不是同一张方。

这张方,是在我们明代宫廷前,它是一张四逆汤、加上四逆散加上黄连解毒汤,是一张大方,一张调整体质的方,这一时也记不住,这里也没有时间多讲,你们可以上网查,这是很有效果的,用于粘膜充血、头面部红的,炎性疾病为主的。

这张方子的作用也很多,有抗菌、抗炎、抗病毒、解痉、免疫抑制等作用。

这张方,我主要说明这个体质,年青人也非常多见。

它是柴胡体质里面一种有火的体质,我们简称“火柴胡”,现在我们发现柴胡体质、桂枝体质、黄芪体质等这些里面也有热、有淤、有火,伴有火的我们称火桂枝、伴有热的称热桂枝、伴有瘀的称瘀桂枝,这些大部分都是年轻人、美女的多,面色白净、白里透红的,形体中偏瘦,这些人面色有潮红的、浅黑的、也有白里透红的,一般有油光,这油光是至关重要的,没有油光的红是戴阳、阳虚的,油光易发痤疮,痤疮疮体是饱满,颜色是红,易化脓,眼睛要充血、秽多,眼唇要红、咽喉充血,舌红的,这是非常关键。

这些年青人也多,而且还有伴有烦躁、焦虑、失眠、头痛、皮肤瘙痒、容易晨僵、鼻衄、鼻塞流涕等,容易耳聋耳鸣,容易咽痛扁桃体肿大,容易口腔溃疡,容易淋巴结肿大等等。

这个疾病的易趋性,对于我们判断体质是至关重要的。

对于女性,我们要看月经,月经周期短、量中等或偏多,颜色有红有暗,但是要看质地,颜色粘稠,有的不注意、有的很注意,若是质腻,有血块、有淤血,有用黄芩黄连的。

以前有用黄连黄芩治疗血色暗红的,像猪肝、鸭肝的。

就是这种疾病,容易粘膜出现问题,如宫颈炎、口腔溃疡的,这种荆芥连翘汤是可以有效的。

这我在大学用得也挺多,因为在高校,很多病人都是火体,就是火性的,瘀的用桂枝茯苓丸,寒性的我们有葛根汤。

痤疮也用很多的,2、3剂痤疮就消;鼻炎、鼻窦炎,流脓鼻涕的,3剂一下脓涕就消;一定要用荆芥连翘汤,如果鼻流脓水,一下就看不见了,这种用辛味,清涕一大堆,这种用小青龙汤治疗水样的鼻涕,那是寒饮;还有急慢性中耳炎、荨麻疹、湿疹、肺结核等等。

中医学中的经方与方剂中医学作为中国独特的传统医学学科,一直以来都以其独特的理论体系和治疗方法受到广泛关注和研究。

其中,经方与方剂作为中医药学的核心内容之一,扮演着重要的角色。

本文将深入探讨中医学中的经方与方剂,揭示它们的原理、分类、应用以及在现代医疗中的价值。

一、经方的概念与原理经方是指中医学中的古代医书中所记载的有关药物组方的内容。

经方是中医药学的重要组成部分,它的形成和发展历史悠久。

经方主要以名医的医疗经验为基础,通过对临床实践经验的总结和归纳,形成了一系列的药物组方。

经方的原理是基于中医理论,以整体观念和辩证思维为基础,通过调和人体的阴阳平衡,达到治疗疾病的目的。

经方的编写和应用要遵循“四气调万方”的原则,即对病情的分析、辨证施治、选药用方等,这些都是经方的核心。

二、方剂的概念与分类方剂是指根据中医理论所设计的药物组合,以治疗某一或某类疾病为目的的一种剂型。

方剂以经方为依据,根据病情和个体差异进行调整和改良,使其更加适合患者的需求。

方剂的分类主要包括经方、验方以及个体化方剂。

经方是从经书中选取的已经有明确记载的方剂,包括《伤寒杂病论》、《金匮要略》等。

验方是指通过临床实践积累起来的有效方剂,主要包括方证相应、临证经验等。

个体化方剂是指根据患者的具体情况,量身定制的特殊方剂,这些方剂针对患者的病情、体质和症状进行个体化调整,以达到最佳疗效。

三、经方与方剂的应用经方与方剂在中医学中的应用十分广泛,并且在中国乃至世界范围内都有着深厚的影响力。

经方与方剂的应用主要体现在以下几个方面:1. 治疗疾病:经方与方剂以其独特的理论和方法,可有效治疗各种疾病。

例如,《伤寒杂病论》中的桂枝汤可以治疗感冒、发热等病症,又如香菇茶可以用于调理脾胃等。

2. 调理健康:经方与方剂不仅可以治疗疾病,还可以作为养生保健的手段。

平时可以采用经方与方剂进行调理,增强体质,提高免疫力,预防疾病的发生。

3. 疾病防治:通过经方与方剂的应用,可以有效预防疾病的发生和传播。

药证、方证和体质的思考药证、方证和体质的思考作者:福建省大田县中医院(366100)庄严药证、方证、体质辨证法是有别于脏腑辨证的中医诊治疾病方法之一。

本着提出问题、解决问题为指导思想,我将这一年来在临床实践中对药证、方证、体质所作的一些思考和心得体会,整理如下,冀在抛砖引玉,共同提高。

1 拓展药证的内容“药证是中国人几千年中与疾病作斗争的经验总结,是经中国人用自已的身体亲自尝试得出的结论”。

[1]我们除了总结前人的药证外,还应通过临床的实践和观察将之拓展。

例如:石膏的临床应用指征,根据《伤寒杂病论》,吉益东洞归纳为“主治烦渴也,旁治谵语烦燥身热”;[2]黄煌归纳为“身热汗出而烦渴,脉滑数或浮大、洪大者”。

[3]近现代医家中最善于尽石膏之用莫过于张锡纯,在其对石膏的论述中,曾十分肯定地言及:“其人能恣饮新汲井泉水而不泻者,即放胆用生石膏治之必愈,此百用不致一失之法也”。

[4]受之启发,病人诉喜冷饮,饮后畅快;或喜食西瓜、梨子或口中呼热气;胸腹热,均为石膏证。

形象地说,当我们在长跑或激烈运动后出现的大汗淋漓,口干欲饮冷即为石膏证。

作为使用石膏的客观指征之一舌面干燥、舌苔薄一证在单纯的白虎汤证或白虎加人参汤证中可以出现,但如果病人的病情较复杂,兼夹湿邪,如白虎加苍术汤证或泻黄散证中,舌质红苔黄或黄腻,汗出或渴症并不明显,这时候询问病人喜冷饮否、呼热气否、胸腹觉热否,就可以作为应用石膏的指征。

再者,临证中常遇到外感病人发热、渴喜冷饮、唇红舌干,但却无汗时,该如何用石膏?张锡纯创石膏阿斯匹林汤给了我们启示,即用阿斯匹林制造汗出一症,“待周身正汗之时,乘热将石膏汤饮下三分之二以助阿斯匹林发表之功”。

[5] 以上是单纯针对药证的内容根据前人经验和临证实践加以发挥。

就同一味药而言,药证内容的拓展还涉及以下几个方面:(1)服法不同,药证有别。

如石膏,张锡纯有如下的服法:①“用鲜梨片,蘸生石膏细末嚼咽之”治“上焦陡觉烦热恶心,闻药气即呕吐”,[6]诸药不受者。

黄煌教授方证相应学术体系概论:何为方证相应?“方证相应”首见于《伤寒论》第317条:“病皆与方证相应者”徐灵胎《金匮要略心典・序》:“仲景之方犹百钧之弩也,如其中的,一举贯革,如其中的,弓劲矢疾,去的弥远。

”强调的就是方证相应,方证相应就是方与证互相呼应。

方证相应是仲景的基本精神,是经方派的基本功,学习经方必须从此入手,中医医生实际工作能力的衡量标志就在于能否识别方证,而方证相应是临证取效的前提。

对经方派中医来说,方证相应永远是临证追求的最高境界。

可惜“方证相应”为不少同仁所误解,甚至有人认为“方证相应”其实是对症处理,“方证相应”就是“套方”,也有人认为“方证相应”是学习中医的最低级阶段。

这些误会都是因为读书不识方证、临床不用方证的缘故。

传统的方证相应,是以仲景经典原文论述为据。

然而由于对“方”“证”及“方证”理解的不同,中医界对“方证相应”的理解并不相同。

先生从临床实际出发,以“安全、有效、准确”为依归来阐释方证相应的内活。

方证相应的“证”即临床证据,其采查的对象可涵盖症状、体征、体质、病因、病史、病程、治疗的过程、治疗后的反应等一切临床信息,以及家庭、家族的疾病谱系这类潜证均为证据的重要组成部分。

需要指出的是,传统中医学中强调的“病机”如小青龙汤证的“伤寒表不解,心下有水气”,最终还是要落实到具体的临床表现上:“干呕,发热而咳,或渴,或利,或噎,或小便不利、少腹满,或喘者。

”仲景开方用药时,“若渴,去半夏,加栝楼根三两;若微利,去麻黄,加荛花,如一鸡子,熬令赤色:若噎者,去麻黄,加附子一枚,炮;若小便不利,少腹满者,去麻黄,加茯苓四两:若喘,去麻黄,加杏仁半升,去皮尖”。

这在经方医学看来,其实质仍然是“水气”这一内在病理的外在表现或反映。

方证相应这一看似浅显、停留在方药层面的辩治模式其背后、其内在其实涵载着中医的理与法。

以方证相应为特色的经方医学多着眼于内在病变及其外在的客观反映,而以病机理法为特点的传统中医学多侧重在病机的推理与理法的思辨上方证的“证”从本质上讲是体质与疾病的外在表现,方证诊断的过程即是通过细致观察寻找证据的过程,需要严谨的临床思维进行方证的查找和鉴别。

黄煌,南京中医药大学教授,博士生导师。

黄煌教授有丰富的中医临床经验,主要学术思想体现在“方证相应学说”和“经方体质学说”。

黄教授认为,方证相应是辩证论治的核心。

这里的证包括“病”的证和“人”的证。

背景因暴食、喝酒、不爱运动、饮食不规律等不良生活习惯,患脂肪肝的人越来越多,且胖人尤为多见。

中医认为,脂肪肝属于积证。

正如《内经》所说:“肝之积,曰肥气”,故也称之肥气病。

系指体内肥脂之气过多地蓄积于肝脏,导致肝脏功能失调,疏泄不利的一系列病症。

肝积并非大病,发病初期若能及时通过中医诊治,一般都可速效。

但若牵延不治,积久则会变生大病,需引起足够重视。

脂肪在中医理论里认为是痰湿、水饮、湿浊之类。

阳气不化,则水饮留滞,滞塞日久,则生痰饮。

其病之初,莫不由于过食油腻肥甘、酒酪浆饮,脂膏湿浊未及代谢,留积体内。

一方面,若七情内伤,则肝气郁滞,疏泄功能下降。

另一方面,机体正气渐虚,阴阳平衡失调,尤其是脾肾亏虚,脾虚则水湿运化失司,肾虚则气化不利,最终水湿蓄积为病。

并且,亦有外伤或久病瘀血内停,肝经气机不畅,肥脂湿邪内蕴,与瘀血相搏,有形之物,滞于肝脏。

所以说,此病之因,本在脾肾阳虚,标在气郁、食滞、痰饮、瘀血、湿浊、寒热。

临床多呈本虚标实,虚实兼夹,寒热错杂之症。

其病位在肝,故俗称为脂肪肝。

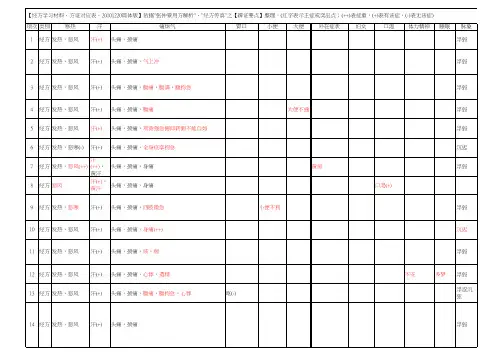

根据不同的体质和病症,黄教授列出以下汤剂。

大柴胡汤古代治疗宿食病的专方,有止痛、除胀、通便、降逆、清热的功效,适用于以上腹部按之满痛为特征的疾病治疗和实热性体质的调理。

经典配方柴胡半斤,黄芩三两,半夏半斤,枳实四枚,芍药三两,大黄二两,生姜五两,大枣十二枚。

上七味,以水一斗二升,煮取六升,去滓,再煎。

温服一升,日三服。

(《伤寒论》 《金贵要略》)常用剂量柴胡 20g ,黄芩 10g ,制半夏 15g ,枳壳 30g ,白芍 20g ,制大黄 10g, 干姜 5g ,红枣 20g 。

煎服法以水 1200ml , 煮沸后调文火再煎煮 30-40 分钟,取汤液 300ml ,分 2-3 次温服。

黄煌经方:体质的不同分类体质的不同分类传统中医将体质分为:平和质、特禀质、阴虚质、阳虚质、气虚质、气郁质、血瘀质、痰湿质、湿热质九大类体质。

经方医学将体质分为:寒体、热体、虚体、实体、郁体、瘀体、痰体、(水)湿体、风体。

个人以为,两种体质的划分方法既有重叠,也有不同,试述如下:一、平和质也就是中和质。

这种体质的人心态平和,反应灵敏,性格开朗,社会和自然适应能力强,其人体形匀称健壮,面色、肤色润泽,头发稠密有光泽,目光有神,唇色红润,不易疲劳,精力充沛,睡眠好、食欲好,大小便正常,性格随和开朗。

平和是相对的,不是绝对的,这种平和体质只有相对,没有绝对。

若不慎养,也易失偏颇,随着工作、环境、地位、生活、饮食、心情等因素的改变而改变。

二、过敏体质。

传统中医称为特禀体质或风体。

这种体质的人对气候、温度、湿度环境的变化非常敏感,稍有贼风邪气极易染病。

有的即使不感冒也经常鼻塞、打喷嚏、流鼻涕。

其人毛孔疏松、肌肉松软、筋骨关节萎弱怕风、易患头面五官疾病、易患过敏性、免疫性疾病,患病以动摇性为特征、病后病情变化迅速是其特征。

风为百病之长。

风为阳邪,其性开泄。

风邪善行数变。

风性主动,易袭阳位。

风邪致病,发病速、变化快、病位游走不定。

所以《素问·至真要大论》说:诸暴强直,皆属于风。

“风体”对应中药:麻黄、荆芥、防风、葛根、桂枝、羌活、白芷、薄荷。

风寒体质:葛根汤;风热体质:麻杏甘石汤;风痰体质:半夏麻黄丸类方,如麻黄温胆汤等;风湿体质:桂枝芍药知母汤;风瘀体质:麻黄温经汤、麻桂各半汤;风体之人,多本虚,虚则易受风,虚则内风妄动,易兼夹它邪。

葛根汤,用于表实无汗的皮肤病;荆芥连翘汤,治疗头面五官火热性疾病;小续命汤治疗中风;葛根汤治疗颈椎病等。

玉屏风散对于风体治疗后的善后大有用处。

三、表寒、阳虚体质。

传统中医体质中的阳虚体质,即经方医学体质中的“寒体”(包括表之寒和里之寒)。

寒体是指机能处在收敛、低下、阴冷、减退、沉迷的状态。

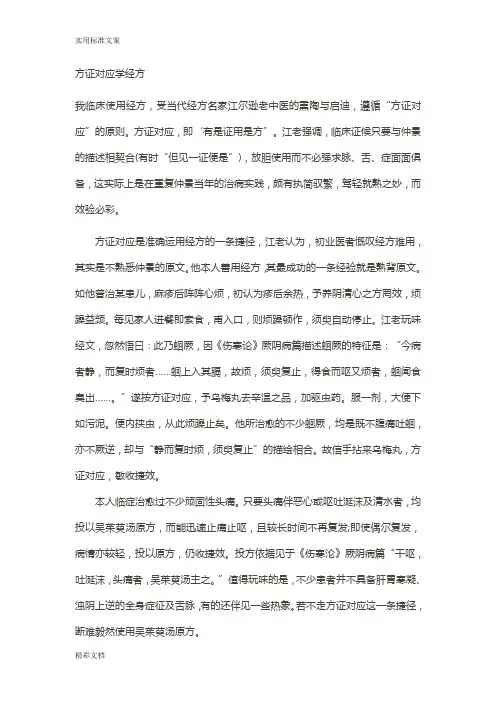

方证对应学经方我临床使用经方,受当代经方名家江尔逊老中医的熏陶与启迪,遵循“方证对应”的原则。

方证对应,即‘有是证用是方”。

江老强调,临床证候只要与仲景的描述相契合(有时“但见一证便是”),放胆使用而不必强求脉、舌、症面面俱备,这实际上是在重复仲景当年的治病实践,颇有执简驭繁,驾轻就熟之妙,而效验必彩。

方证对应是准确运用经方的一条捷径,江老认为,初业医者慨叹经方难用,其实是不熟悉仲景的原文。

他本人善用经方,其最成功的一条经验就是熟背原文。

如他曾治某患儿,麻疹后阵阵心烦,初认为疹后余热,予养阴清心之方罔效,烦躁益频。

每见家人进餐即索食,甫入口,则烦躁顿作,须臾自动停止。

江老玩味经文,忽然悟曰:此乃蛔厥,因《伤寒论》厥阴病篇描述蛔厥的特征是:“今病者静,而复时烦者……蛔上入其膈,故烦,须臾复止,得食而呕又烦者,蛔闻食臭出……。

”遂按方证对应,予乌梅丸去辛温之品,加驱虫药。

服一剂,大便下如污泥。

便内挟虫,从此烦躁止矣。

他所治愈的不少蛔厥,均是既不腹痛吐蛔,亦不厥逆,却与“静而复时烦,须臾复止”的描绘相合。

故信手拈来乌梅丸,方证对应,敏收捷效。

本人临症治愈过不少顽固性头痛。

只要头痛伴恶心或呕吐涎沫及清水者,均投以吴茱萸汤原方,而能迅速止痛止呕,且较长时间不再复发;即使偶尔复发,病情亦较轻,投以原方,仍收捷效。

投方依据见于《伤寒沦》厥阴病篇“干呕,吐涎沫,头痛者,吴茱萸汤主之。

”值得玩味的是,不少患者并不具备肝胃寒凝、浊阴上逆的全身症征及舌脉,有的还伴见一些热象。

若不走方证对应这一条捷径,断难毅然使用吴茱萸汤原方。

方证对应有助于发掘运用高效经方,如《金匮要赂》“治中风痱,身体不能自收持,口不能言,冒昧不知痛处,或拘急不得转侧”的古今录验续命汤,后世罕有用之者。

江老尝叹曰:是临床确无此证乎?非也。

他初学医时,曾治唐某,男,年五旬,体丰。

一日,忽然四肢瘫痪,但神志清楚。

江老业师陈鼎三先生曰:“此《金匮》风痱证也,宜用古今录验续命扬。

经方方证的四大特征前言:经方,是中华民族几千年应用中药的经验结晶,也是中医的临床规范。

千百年来,多少名医醉心于经方的研究,也有不少擅用经方者成为了临床高手。

黄煌教授,就是深爱经方的其中一位,20多年以来,黄煌教授专注于经方研究,并提出了经方方证的四大特征,具体是哪四大特征?详见正文!经方方证的四大特征我们为什么要推广经方?一句话,经方好!好在哪里?经方有方证。

什么是方证?方证,就是方的主治,是安全有效地使用本方的临床证据。

一棵草,有证就是药物,无证就是植物。

几味药物,有方证才能名方,无方证便是一堆药而已!方是矢,证是的,有的才能放矢,对证用方才能取效。

研究经方也必须抓方证。

古人如是研究经方:“今以方证同条,比类相对,须有检讨,仓卒易知。

”(孙思邈《千金翼方》)“尝以对方证对者,施之于人,其效若神。

”(林亿《金匮要略方论·序》)“仲景之方,因证而设……见此证便与此方,是仲景活法。

”(柯韵伯《伤寒来苏集》)所以说,经方好,好在方证上。

下面,说说经方方证的四大特征,这也是我们为什么要推广经方的四个理由:特征1:经方方证很真实,按经典方证用方,疗效可靠《伤寒论》说芍药甘草汤主治“脚挛急”,我治疗各种腿痛,效果确实不错。

上周一,一个老病人打电话给我,说是她的坐骨神经痛发了,右腿痛得不能着地,必须弓腰方能缓和些,针灸也没有效果。

我说你记一下,两味药:白芍60g,生甘草30g。

到上周五她电话告诉我,说此方真神,一剂缓,二剂止,大便也畅通了。

她每剂药服了4次。

再说一例:一年前,我母亲因腰椎间盘突出而手术,不幸导致椎间隙感染,腰痛之外,还不时出现脚抽筋,发作时呼天喊地,必须让人紧紧捏紧小腿方能缓解,后我用芍药甘草汤加牛膝,也是一剂而安。

芍药甘草汤乃止痛神方!后世又称此方为去杖汤,专治腓肠肌痉挛以及坐骨神经痛。

用原方有效,有时还加味,如加附子,加麻黄、细辛。

其实,芍药甘草汤还不仅仅是治疗腿痛,对其他神经痛也有效果。

(精品)经方派与汉方派“方证对应”认识的比较(整理)经方派与汉方派“方证对应”认识的比较1(经方派概说1(1发展沿革经方之名由来也久,对其含义略有歧义,有的认为是指经验之方,有的认为是经典之方,有的认为是泛指唐朝以前的方剂,但目前大多数学者均认为经方即指张仲景《伤寒论》、《金匮要略》之方。

《伤寒杂病论》之后,不断有学者投身研究其条文、方剂以及临床运用的工作中去,在历史的长河中形成了一支独特的、非家传的却绵延不绝的流派——经方派。

一般普遍认为,《伤寒》以六经辨外感,《金匮》以脏腑辨杂病。

但实际上,很多经方家都认为,把一本《伤寒杂病论》这样割裂开来看是不妥当的,《金匮》也应当纳入六经辨证体系中,万病都在六经中;有的医家则认为,六经辨证应当同八纲辨证结合来认识;还有的医家,认识到经文中对个性化“人”的描述,认为应当建立“方,病,人”互相关联的“方证对应”思路。

简而分之,可以分为六经辨证和方证对应两种思维方式,下面着重介绍方证对应。

1(2经方派对“方证对应”的认识“方证对应”理论仍发端于《伤寒论》,论中“桂枝证”、“柴胡证”等即是,在论中还指出了治疗疾病的法则“观其脉证,知犯何逆,随证治之”。

唐代孙思邈在《千金翼方》运用“方证同条,比类相附”的方法对方证进行了新的总结。

至此以后研究“方证对应”者甚少,直到清代,柯韵伯将经方汤证分别隶属于六经脉证之下,认为伤寒六经是“分六区地面,所该者广,虽以脉为经络,而不专在经络上立说”[1];并且分经阐述了本证主治、变治、随证治逆等方法。

徐灵胎将《伤寒论》之113方归类于桂枝汤、麻黄汤、葛根汤等12类,各类主证中先出主方,随以论中用此方之证列于方后,成为以方类证、证从方治的“方证对应”学说[2]。

胡希恕先生考证《伤寒杂病论》的主要内容源自于《伊尹汤液经法》,尤其以道家的大小、二旦、六神为名的个方剂及其适应证,如四逆汤源自于小泻脾汤,理中汤源自于小补脾汤,括蒌薤白半夏汤源自于小补心汤等等[3]。

仲景伤寒论里方证相应经方汇总仲景伤寒论里方证相应经方汇总一、主题介绍仲景,古代医学家,他所著述的《伤寒论》被誉为中医经典之一,对中医理论和诊断治疗方法的发展做出了巨大贡献。

《伤寒论》是一部论述伤寒病病因、发病机理以及其诊断与治疗方法的专著,被广泛应用于临床实践和教育领域。

在《伤寒论》中,仲景根据不同的病机,分类了多个病证,并据此给出相应的治疗方剂。

这些方剂是从古代医书中汇总而来,通过广泛的实践应用,被证实具有较好的疗效。

本文将按照仲景在《伤寒论》中提及的方证相应经方,进行详细的汇总和评述。

二、方证相应经方汇总1. 太阳证(表证)太阳证是指外邪入侵人体后,初期表现为寒邪束表、脉浮等症状的一类病证。

仲景所述的太阳证包括伤寒初起、脉浮、头项强痛、恶寒发热、汗出、喜温喜按等特点。

对于太阳证,仲景推荐使用的方剂主要包括桂枝汤、麻黄汤、麻杏石甘汤等。

2. 阳明证(实证)阳明证是指外邪入侵人体后,病情进一步发展,表现为实热、便秘、口干等症状的一类病证。

仲景所述的阳明证主要包括伤寒二三日、口渴欲饮、大便秘结、腹胀疼痛、小便少等症状。

对于阳明证,仲景推荐使用的方剂主要包括大承气汤、大黄甘遂汤等。

3. 少阳证(半表半里证)少阳证是指外邪入侵人体后,病情进一步发展,初期表现为半表半里的一类病证。

仲景所述的少阳证主要包括伤寒初起、寒热不食、苔黄、胁痛等症状。

对于少阳证,仲景推荐使用的方剂主要包括柴胡汤。

4. 太阴证(寒证)太阴证是指外邪入侵人体后,病情进一步发展,表现为寒邪郁于里、体寒、脉沉等寒证的一类病证。

仲景所述的太阴证主要包括伤寒三五日、脉沉紧、身寒而无汗、苔白等症状。

对于太阴证,仲景推荐使用的方剂主要包括白通汤、大建中汤等。

5. 厥阴证(食证)厥阴证是指外邪入侵人体后,病情进一步发展,表现为胃寒、腹胀等症状的一类病证。

仲景所述的厥阴证主要包括伤寒五七日、脉微紧、下利清谷、口不渴、腹微满等症状。

对于厥阴证,仲景推荐使用的方剂主要包括小建中汤。

黄煌经方方证——体质与经方体质学说是个比较新的话题,但是的确是非常实用的,这个学说是经得起重复的,在临床工作中,我很重视体质,简单来说,学会了体质学,那么就可以执简驽繁,攻无不克。

每个人都有属于自己的模样,有属于自己的体质,如何找出其共同点,有病治病,无病调体,也就是现在的养生,这个是一个非常重要的任务。

人参,自古以来就是进补上品,可是如果不知道体质乱补,是会发生很多问题的,甚至因补生病。

虚而瘦的人,用人参进补;虚而胖的人,用黄芪进补;不胖不瘦的2样都可以,但需要小量。

做中医,尤其是经方医生,必须要学的是伤寒论、金匮要略,如何把体质和经方结合起来,是个新的科题。

伤寒论所注重的是病邪在人体内的传变规律,那么是不是可以找出其内在的联系呢?答案是肯定的。

人的身体是一个物质基础,在一个群体内,相同身体素质的人具有相同的体质,而且其病邪的传遍规律是几乎相同的,这样,体质与伤寒论的联系也就呼之欲出了。

在我以往的帖子里介绍了桂枝体、麻黄体的辨别方法,柴胡体、半夏体的辨别方法,也就是介绍了太阳经和少阳经2经的体质特征。

桂枝体和麻黄体的病人,容易出现太阳的问题:桂枝体的人容易伤风感冒、容易流鼻涕、容易发烧;麻黄体的人,容易鼻炎、容易颈腰椎疾病、容易皮肤病。

两个人从门诊进来,一个是白瘦的桂枝人,一个是黄壮、肌肉结实、毛孔粗大的麻黄人,二人同时感冒发烧:白瘦的人用桂枝汤加连翘50克;毛孔粗大的人,用麻黄汤加连翘60克。

柴胡人和半夏人的病情容易停留在少阳阶段,有时候不经过阳明阶段,直接越经到少阳经。

太阳病之后没几天就开始出现恶心、头晕、寒热往来等症状,比如胆囊炎、胆结石的病人一感冒就开始发作加重,我们看到这样的体质,直接就用柴胡方,病情完全可以解决。

比如一个黄瘦的小柴胡人发作了胆囊炎,直接用小柴胡汤加芒硝,如果身体很虚弱,可以合用麦门冬汤。

一般不出三剂,这个病人就可以完全痊愈。

有发热,柴胡用40--50克;没发热,20克左右就可以了;疾病完全可以快速控制。

经方家刘渡舟谈什么是“方证对应”凡是学习《伤寒论》需要讲求方法,然后得其门而入,才能做到登堂入室,事半而功倍。

因此,对学习来讲,就有远近之分,难易之别了。

记得子贡说过,“夫子之墙数仞,不得其门而入,不见宗庙之美,百官之富。

” 《伤寒论》这堵墙很厚,怎样才能穿入?这是一个至关重要的问题。

我不遗余力地为之上下求索。

有一次看到晋·皇甫谧的《甲乙经·序》,才得到了答案。

序文说:“伊尹以元圣之才,撰用《神农本草》以为《汤液》。

近世太医令王叔和撰次仲景遗论甚精,皆可施用,是仲景本伊尹之法,伊尹本神农之经,得不谓祖述大圣人之意乎?”我从“仲景本伊尹之法”、“伊尹本神农之经”两个“本”字中悟出一个道理,要想穿入《伤寒论》这堵墙,必须从方证的大门而入。

为此,我要先讲一讲《伤寒论》的方证大义:《伤寒论》的方,叫做“经方”,来源于伊尹的《汤液经》,而被西汉的太仓公淳于意和东汉的长沙太守张仲景继承而流传至今。

“经方”的特点,药少而精,出神入化,起死回生,效如桴鼓,而为方书之祖。

《伤寒论》的证,又叫“证候”,乃是用以反映疾病痛痒的一个客观验证,证有客观的规律性,又有自己的特殊性,它可供人分析研究,综合归纳等诸多妙用。

“证”不是捏造出来的,它是生理病理客观的产物,它同病可以分开,而又不能绝对地分开。

所以证之于病,如影随形,从“取证”的意义来讲,它优于近代医学之上。

由于病不能离开证而孑然独存,所以我不承认辨证而与辨病的距离有天渊之别。

“证”的精微之处,古人则称之为“机”,凡事物初露的苗头都带有机义。

昔日张仲景见侍中王仲宣,时年二十余,谓日:君有病,四十当眉落,眉落半年而死,令服五石汤可免。

仲宣嫌其言仵,又“贵且长也”,受汤勿服。

居三日,见仲宣,谓曰:服汤否?曰:已服。

仲景曰:色候固非服汤之诊,君何轻命也?仲宣犹不信。

后二十年,果眉落,后一百八十七日而死,终如其言。

以上的记载,反映了张仲景预知生死可谓神乎其神,但是他说出了“色候固非服汤之诊”,还是通过色脉之诊而知其必然的。