史记左传异同

- 格式:docx

- 大小:14.11 KB

- 文档页数:2

《左传》《史记》中伍子胥形象探析《左传》和《史记》是中国古代重要的史书,记录了许多历史事件和人物。

伍子胥是两部史书中都有记载的重要历史人物之一。

他在两部史书中的形象各有不同,这也引发了学者们对伍子胥形象的探讨和分析。

本文将从《左传》和《史记》中对伍子胥的记载进行分析,探究伍子胥在两部史书中的形象有何异同。

我们先来看看《左传》对伍子胥的记载。

《左传》是中国春秋时期的一部重要史书,记录了春秋时期各国的政治、军事和外交事件。

在《左传》中,伍子胥被描述为楚国大夫,他非常忠诚于楚国君主屈原,为国家尽心尽力。

在楚国被吴国侵略之后,伍子胥为了复仇,不顾个人安危,挑战了吴国的统治,最终取得了复仇的胜利。

在《左传》中,伍子胥的形象是一个忠诚、勇敢、不畏强权的英雄形象,他为国家、为君主、为复仇而拼尽全力,展现出了高尚的品德和坚毅的性格。

而在《史记》中,对伍子胥的记载略有不同。

《史记》是中国古代史学家司马迁撰写的一部史书,记载了中国历史上的许多重要事件和人物。

在《史记》中,伍子胥同样被描述为楚国大夫,他和屈原一样,都是被吴国所害。

《史记》对伍子胥的形象更加丰满和立体。

在《史记》中,伍子胥被描述为一个忠诚、勇敢、独立、有远见的政治家和军事家。

他不仅在复仇的道路上表现出了无畏的英雄气概,还在楚国内部政治斗争中展现出了非凡的智慧和才能。

他以自己的政治手腕,成功地将楚国重新整合起来,使其重新成为一个强大的国家。

在《史记》中,伍子胥的形象不仅是一个勇猛的军事英雄,更是一个有远见的政治家和国家领袖。

通过对《左传》和《史记》中对伍子胥的记载进行分析,我们可以看出,伍子胥在两部史书中的形象都是积极正面的,但在《史记》中,伍子胥的形象显得更加立体、丰满和多维。

这也反映了古代史书在塑造历史人物形象上的不同侧重点。

《左传》更注重塑造伍子胥的英雄形象,强调其为国家、为君主、为复仇而拼尽全力的高尚品德和坚毅性格;而《史记》则更注重展现伍子胥的政治家和军事家的一面,强调其在政治斗争和国家复兴中的智慧和勇气。

中国古代史学珍宝——我看《史记》与《汉书》的差异《史记》是我国历史上第一部纪传体通史,记载了上起黄帝,下迄汉武凡属数千年的历史。

《汉书》则是我国历史上最早的断代史,全书主要记述了上起西汉汉高祖元年,下至新朝王莽地皇四年,共二百三十年的史事。

《汉书》作为我国历史上最重要的纪传体史书,被后人并称为“史”、《史记》、“汉”,自古以来对二者异同的研究就非常多,以下是本人对这两者差异的一些认识。

一、体例上的差异《史记》全书包括十二本纪、三十世家、七十列传、十表、八书,共一百三十篇,五十二万六千五百余字。

《汉书》包括本纪十二篇,表八篇,志十篇,列传七十篇,共一百篇,后人划分为一百二十卷。

它的记事始于汉高帝刘邦元年,终于王莽地皇四年。

《汉书》的体例与《史记》相比,已经发生了变化。

《史记》是一部通史,《汉书》则是一部断代史。

《汉书》把《史记》的「本纪」省称「纪「,「列传」省称「传」,「书」改曰「志」,取消了「世家」,汉代勋臣世家一律编入传。

这些变化,被后来的一些史书沿袭下来。

《汉书》记载的时代与《史记》有交叉,汉武帝中期以前的西汉历史,两书都有记述。

这一部分,《汉书》常常移用《史记》。

但由于作者思想境界的差异和材料取舍标准不尽相同,移用时也有增删改易。

《汉书》新增加了《刑法志》、《五行志》、《地理志》、《艺文志》。

《刑法志》第一次系统地叙述了法律制度的沿革和一些具体的律令规定。

《地理志》记录了当时的郡国行政区划、历史沿革和户口数字,有关各地物产、经济发展状况、民情风俗的记载更加引人注目。

《艺文志》考证了各种学术别派的源流,记录了存世的书籍,它是我国现存最早的图书目录。

《食货志》是由《平准书》演变来的,但内容更加丰富了。

它有上下两卷,上卷谈「食」,即农业经济状况;下卷论「货」,即商业和货币的情况,是当时的经济专篇。

《汉书》八表中有一篇《古今人表》,从太昊帝记到吴广,有「古」而无「今」,因此引起了后人的讥责。

后人非常推崇《汉书》的《百官公卿表》,这篇表首先讲述了秦汉分官设职的情况,各种官职的权限和俸禄的数量,然后用分为十四级、三十四官格的简表,记录汉代公卿大臣的升降迁免。

《左传》《史记》中伍子胥形象探析伍子胥,春秋末期著名的政治家和军事将领,他是越王勾践的大臣,也是越国的抗秦英雄。

在中国古代史书中,《左传》和《史记》均对伍子胥做出了详细的记载,展现了不同的形象。

本文将从两部史书中对伍子胥的记载出发,探析其在历史文化中的形象与意义。

在《左传》中,伍子胥被赞誉为“忠臣孝子”。

《左传》是春秋时期鲁国史学家左丘明的著作,记载了春秋时期鲁国的政治、军事、文化等方面的重要事件。

在《左传》中,伍子胥以其忠臣孝子的形象为人所称道。

在《左传》的记载中,伍子胥被描述为一个忠于国家、孝顺父母的人物。

在越国被灭亡后,伍子胥流亡江东,他驱使舟师征讨秦国,却因失去了回国的机会丧失了意志,宁为人下,不为人上。

而在这一过程中,他对越国的忠诚和对父母的孝顺一直贯穿始终。

他甚至在秦穆公逝世时,哭得声嘶力竭,更显出了他孝子的形象。

相比之下,在《史记》中,伍子胥的形象更加复杂。

《史记》是西汉史学家司马迁的著作,记载了从夏朝到秦朝的历史,其中对伍子胥的评价则较为严厉。

在《史记》中,虽然也对伍子胥的忠臣形象给予了一定的肯定,但更多地是通过对其个人品行和政治行为的批评。

《史记》认为伍子胥的复仇心切,不计后果,将导致越国更大的灾难。

在《史记》中,伍子胥的形象并非只有忠臣孝子,更多的是一个内心复杂、意志坚定却又饱受痛苦折磨的政治家和军事家。

可以看出,不同的史书对伍子胥的评价和刻画各有不同。

这说明了伍子胥这一历史人物的形象是多面的,既有忠臣孝子的一面,也有政治家、军事家的一面。

他的形象在不同的历史时期和不同的人眼中,呈现出不同的意义和价值观。

值得我们深入思考的是,伍子胥这一历史人物形象的不同刻画背后,所蕴含的历史和文化的多样性和复杂性。

伍子胥在历史文化中的形象也深刻地影响了后人对他的评价和理解。

在中国传统文化中,伍子胥一直被认为是一个忠臣的典范,他的形象一直深受人们的推崇和尊敬。

而在现代,伍子胥这一历史人物的形象,则更多地受到了历史学家和文化学者的关注和审视。

《左传》《史记》中伍子胥形象探析伍子胥是中国历史上著名的政治家和将领,他的形象被赋予了非凡的意义。

在《左传》和《史记》两部史书中,对伍子胥的形象进行了深入的描绘和分析。

通过对这两部史书的比较和分析,可以更好地了解伍子胥的形象及其历史地位。

《左传》对伍子胥的描写主要集中在战国时期的吴国。

《左传》记载了伍子胥在吴国政治斗争中的重要角色和丰功伟绩。

他是吴国的大将军,被誉为“楚国之瑜,齐国之患”的人物。

他虽然出生不贵,但凭借着出色的才干和卓越的军事才能,逐渐获得了众人的认可和重用。

他深受吴王夫差的信任,帮助吴国征服了越国,并为吴国稳定了局势,提供了长期的和平。

尽管伍子胥在吴国立下了汗马功劳,但他却因为吴王夫差的疏忽而遭到了冷遇和迫害。

吴王夫差在继位后,开始沉迷于享乐,对政事漠不关心。

伍子胥多次上书告诫吴王夫差,但都未被重视。

吴王夫差对伍子胥的忠告听之不信,反而将伍子胥贬为庶人,并逼迫他自尽。

《左传》通过对伍子胥的描写,展现了他高尚的品德和忠诚的性格。

《史记》中伍子胥的形象描写更为全面。

《史记》主要记载了伍子胥在战国时的吴国政治斗争以及他为吴国所作的卓越贡献。

与《左传》相比,《史记》更加客观、全面地描写了伍子胥的形象。

在《史记》中,伍子胥被称为“伍子胥者,吴之中兴也”。

他被赞誉为吴国的救世主,他的才能和智慧为吴国的繁荣做出了巨大贡献。

《史记》中还记录了伍子胥与越国之间的故事,伍子胥为了复仇而愿意扮演奴隶的角色,最终达成了复仇的目标。

《史记》通过对伍子胥的描写和评价,强调了他的权谋手段和为国家利益奋斗的精神。

《左传》和《史记》中对伍子胥的形象描写可以说是互补的。

《左传》突出了伍子胥的忠诚和高尚品德,强调了他被迫害的悲剧,使人对他的深情表达和同情。

而《史记》更加全面地描述了伍子胥的才能和为国家作出的贡献,以及他在个人命运和国家命运之间的抉择和坚持。

两部史书对伍子胥的评价是肯定和正面的,他被赋予了伟大的历史地位,成为了我国古代历史中不可忽视的重要人物。

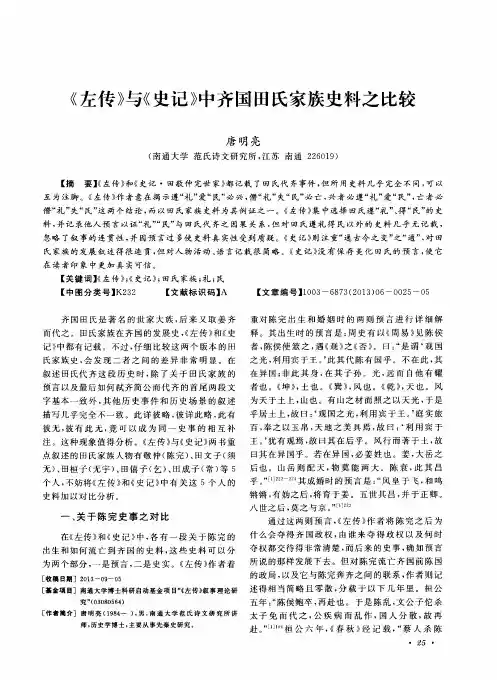

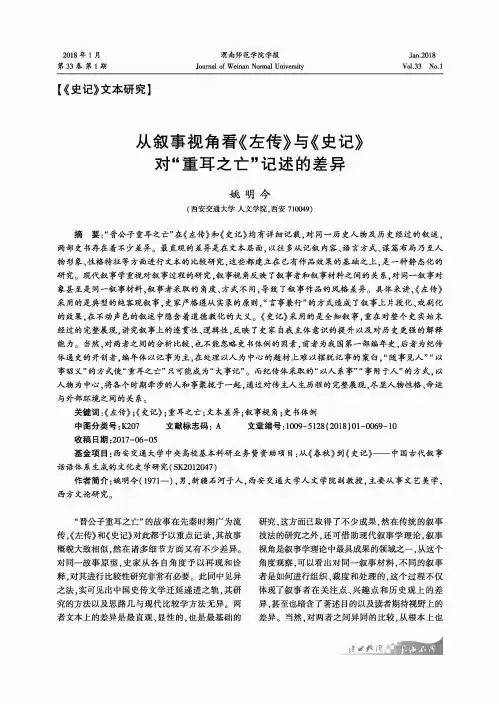

2018年1月第33卷第1期渭南师范学院学报Journal of Weinan Normal UniversityJan.2018Vol.33 No.l【《史记》文本研究】从叙事视角看《左传》与《史记》对“重耳之亡”记述的差异姚明今(西安交通大学人文学院,西安710049)摘要:“晋公子重耳之亡”在《左传》和《史记》均有详细记载,对同一历史人物及历史经过的叙述,两部史书存在着不少差异。

最直观的差异是在文本层面,以往多从记叙内容、语言方式、谋篇布局乃至人 物形象、性格特征等方面进行文本的比较研究,这些都建立在已有作品效果的基础之上,是一种静态化的 研究。

现代叙事学重视对叙事过程的研究,叙事视角反映了叙事者和叙事材料之间的关系,对同一叙事对 象甚至是同一叙事材料,叙事者采取的角度、方式不同,导致了叙事作品的风格差异。

具体来讲,《左传》采用的是典型的纯客观叙事,史家严格遵从实录的原则,“言事兼行”的方式造成了叙事上片段化、戏剧化 的效果,在不动声色的叙述中隐含着道德教化的大义。

《史记》采用的是全知叙事,重在对整个史实始末 经过的完整展现,讲究叙事上的连贯性、逻辑性,反映了史家自我主体意识的提升以及对历史更强的解释 能力。

当然,对两者之间的分析比较,也不能忽略史书体例的因素,前者为我国第一部编年史,后者为纪传 体通史的开创者,编年体以记事为主,在处理以人为中心的题材上难以摆脱记事的窠臼,“随事见人”“以事昭义”的方式使“重耳之亡”只可能成为“大事记”。

而纪传体采取的“以人系事”“事附于人”的方式,以人物为中心,将各个时期牵涉的人和事聚拢于一起,通过对传主人生历程的完整展现,尽显人物性格、命运 与外部环境之间的关系。

关键词:《左传》;《史记》;重耳之亡;文本差异;叙事视角;史书体例中图分类号:K207 文献标志码:A文章编号=1009-5128(2018)01-0069-10收稿日期=2017-06-05基金项目:西安交通大学中央高校基本科研业务费资助项目:从《春秋》到《史记》—中国古代叙事 话语体系生成的文化史学研究(SK2012047)作者简介:姚明今(1971_),男,新疆石河子人,西安交通大学人文学院副教授,主要从事文艺美学,西方文论研究。

《左传》与《史记》战争刻画比较谈作者:鲁一诺来源:《文学教育下半月》2019年第12期内容摘要:《左传》与《史记》是两部地位崇高、影响深远的中国古代史学著作。

作为记录春秋时代天下大事的史书,《左传》因长于记述分裂动荡的背景下各诸侯国之间的大小战争,又被称为“相斫书”。

在《史记》所记载的三千余年中,随着时间的推进与朝代的更迭,数百次的战争成为《史记》的重要内容之一。

本文将通过分析《左传》、《史记》两部史书中的具体篇章,对比两部史书的战争刻画,并试对二者描写战争的异同之处进行提炼与概括。

关键词:战争《左传》《史记》一.前言《左传》是中国历史上第一部叙事详细的编年体史书,主要记录了春秋时期周王室的衰微,诸侯争霸的历史。

作为儒家经典,《左传》被列为十三经之一,中国古代学者将其奉为圭璧已逾千年。

尽管《左传》对春秋时期的各类礼仪规范、社会风俗、历法时令、神话传说等社会的许多方面均有记载,但《左传》中对于战争的描写最为后人所称道。

在梁启超对于《左传》的评价中,“其记事文对于极复杂之事项──如五大战役等,纲领提挈得极严谨而分明,情节叙述得极委曲而简洁,可谓极技术之能事”1便表达了他对《左传》记述战争手法的赞叹。

《史记》是中国历史上第一部纪传体通史,位列中国古代“二十四史”之首,对后世史学和文学的发展都产生了深刻的影响。

同《左传》一样,《史记》对战争的刻画也十分出色。

从上古时代带有神话色彩的阪泉之战、涿鹿大战,到与作者同时期的汉匈战争,司马迁善于运用精彩的笔墨将这些战争刻画得真实而又生动。

在过往的研究中,学者们普遍只对《左传》、《史记》其中一部史书的战争描写特征进行归纳总结,也有少数人就战争的单个角度(例如:卜筮)将这两部史书进行比较。

然而,目前似乎尚未出现较为系统地比较二者战争刻画的研究。

旨在解决该问题,本文将会在选取两部史书中具体篇章的基础上展开讨论。

为了进行合理的比较,作者主要选用了《左传》中的《晋楚城濮之战》、《秦晋崤之战》与《史记》中的《项羽本纪》、《陈涉世家》这四篇记述著名战争的文章来总结较为直观的异同点,但在归纳两者之间更为微妙、抽象的异同点时则引用了该四篇文章以外更多的原文素材进行论述。

《左传》和《史记》中伍子胥形象之比较作者:李未然来源:《北方文学》2019年第20期《左传》为编年体史书,人物的言行事迹分散在各个年代的记录之中,若想得出伍子胥相对完整的人物形象,只有将伍子胥各个年代的言行事迹联合在一起。

而《史记》则是以人物为中心的纪传体通史。

《史记》刻画的人物与事件融合了司马迁自身的生死荣辱观,所以《史记》中人物通常有着生动鲜明的个性。

因此与《左传》相对比,《史记》所描写的伍子胥形象则更为贴切细腻,生动传神。

一、《左传》和《史记》伍子胥形象的相同之处(一)直言进谏,忠君报国的忠臣在《史记·伍子胥列传》开头处写到伍子胥的父亲伍奢为太傅,祖上伍举是楚庄王大臣,以敢于直谏而声名显赫。

因此在家族渊源方面,不难推断出伍子胥同样具有忠于君主,直言劝谏的性格特征。

《左传·哀公元年》记载:伍员曰:“不可。

臣闻之树德莫如滋,去疾莫如尽。

昔有过浇杀斟灌以伐斟鄩,灭夏后相。

……今吴不如过,而越大于少康,或将丰之,不亦难乎?……”[1]P1286《史记·伍子胥列传》记载:伍子胥谏曰:“越王为人能辛苦。

今王不灭,后必悔之。

”[2]P2178伍子胥谏曰:“句践食不重味,吊死问疾,且欲有所用之也。

此人不死,必为吴患。

今吴之有越,犹人之又有腹心疾也。

而王不先越而乃务齐,不亦谬乎!”。

[3]P2178伍子胥谏曰:“夫越,腹心之病,今信其浮词诈伪而贪齐。

破齐,譬犹石田,无所用之……此商所以兴。

愿王释齐而先越;若不然,后将悔之无及。

”而吴王不听,……[4]P2179《左传》和《史记》中都对伍子胥劝谏吴王的话语作了相关的描述,加之忠于君主和国家是伍子胥作为一名臣子的不二使命。

从劝谏过程和结果来看,吴王即便没有听从,伍子胥仍会数次进谏劝阻吴王。

伍子胥对国家命运的关心及担忧,使伍子胥的忠臣形象也有了进一步的深化。

(二)才华过人,勇武果断的智者费无极的谗言使楚平王相信太子建与伍奢勾结将要危害楚国,于是将伍奢逮捕并盘问他,派司马奋扬追杀太子建。

左传和史记比较在叙事艺术上异同作文嘿,伙计们!今天我们来聊聊左传和史记在叙事艺术上的异同。

你们知道吗?这两部古代名著可是咱们中国文学史上的瑰宝,它们的故事情节跌宕起伏,让人欲罢不能。

那么,它们在叙事艺术上到底有什么不同呢?又有哪些相似之处呢?别着急,我这就给大家一一道来。

咱们来看看它们的异同点。

左传和史记都是以历史事件为背景的小说,但它们的叙事风格却有很大差别。

左传更注重对人物性格的刻画,通过细腻的心理描写让读者更好地了解人物的内心世界。

而史记则更注重对历史事件的描述,通过大量的史料来展现一个真实的历史画卷。

所以说,左传更像是一部心灵鸡汤,而史记则更像是一部历史教科书。

它们也有相似之处。

比如说,它们都有着丰富的想象力和幽默感。

在这些故事里,我们可以看到许多有趣的角色和情节,比如《左传》里的管仲、鲍叔牙等人,还有《史记》里的滑稽可笑的陈胜吴广起义。

这些故事不仅让我们感受到了古人的智慧和才情,还让我们在阅读的过程中捧腹大笑。

那么,它们在叙事艺术上的异同到底如何影响了我们的阅读体验呢?我觉得,正是因为这种异同,才让我们更加喜欢这两部作品。

如果它们都是一样的叙事风格,那岂不是失去了很多乐趣?就像我们生活中的朋友一样,每个人都有自己的特点和个性,这才让我们觉得他们有趣、有魅力。

左传和史记在叙事艺术上的异同给我们带来了丰富的阅读体验。

它们的不同之处让我们看到了古人的智慧和才情,也让我们在阅读的过程中感受到了历史的魅力;而它们的相似之处则让我们在欣赏故事的也能体会到作者的幽默和风趣。

所以说,无论是左传还是史记,它们都是我们宝贵的文化遗产,值得我们去细细品味。

好了,今天的分享就到这里啦!希望大家在以后的阅读中,能够更加关注这些古代名著的叙事艺术,从中汲取更多的智慧和灵感。

祝大家阅读愉快!。

左传和史记比较在叙事艺术上异同作文哎呀,这题目有点难啊!不过没关系,我们一起来聊聊左传和史记在叙事艺术上的异同吧!

左传和史记都是中国古代的经典著作,它们都有着非常丰富的历史故事和人物传记。

但是,在叙事艺术上,它们还是有一些不同的。

左传呢,它的叙事方式比较注重细节描写,而且经常会用到一些比喻、夸张等修辞手法。

比如说,有一次齐国攻打鲁国,左传里就写到了“齐侯率师伐我鲁国,如入无人

之境”,这句话就是用比喻的方式来形容齐军的强大。

另外,左传还经常会用到对白的

形式来表现人物之间的对话,这样可以更加生动地展现人物的性格和思想。

而史记呢,它的叙事方式则更加注重整体结构和情节安排。

史记里的每一个篇章都有自己的主题和中心思想,而且这些篇章之间也是相互联系的。

比如说,《太史公自序》就是一篇介绍史记写作背景和作者思想的文章;《项羽本纪》则是讲述项羽一生事迹的故事;《吕不韦列传》则是介绍吕不韦的政治智慧和商业手段等等。

这种整体性的叙事方式可以让读者更好地理解历史事件的发展过程和人物之间的关系。

当然了,左传和史记在叙事艺术上也有很多相似之处。

比如说,它们都会用到一些成语俗语来丰富语言表达;它们都会通过细腻的描写来展现人物的情感和内心世界;它们都会运用各种修辞手法来增强文学效果等等。

总之呢,虽然左传和史记在叙事艺术上有些许不同,但它们都是非常优秀的古代著作。

通过阅读这些书目,我们可以更好地了解中国古代的历史和文化,也可以提高我们的语文素养哦!。

左传和史记比较在叙事艺术上异同作文嗨,伙计们!今天我们来聊聊左传和史记在叙事艺术上的异同。

你们知道吗,这两部书都是中国古代的名著,讲述了很多有趣的故事。

但是,它们在叙事方式上有很大的不同哦!让我们来看看左传。

左传是一部以春秋时期的历史事件为背景的书,它的叙事方式比较正式、严谨。

作者用了很多古代的词汇和句子结构,让人感觉有点儿高大上。

而且,左传中的人物形象都非常鲜明,每个人物都有自己的性格特点和故事。

比如说,我们都知道鲁国的孔子是一个非常有智慧的人,他在左传中就有很多精彩的表现。

接下来,我们再来看看史记。

史记是一部以中国历史为背景的书,它的叙事方式比较生动、活泼。

作者用了很多日常俚语和成语俗语,让读者感觉好像在听一个讲故事的大哥哥在说话。

而且,史记中的人物形象也非常丰富多彩,每个人物都有自己的故事和经历。

比如说,我们都知道汉武帝是一个非常有野心的皇帝,他在史记中就有很多传奇的经历。

那么,左传和史记在叙事艺术上有什么相同之处呢?其实也挺多的。

比如说,它们都喜欢用对话来表现人物的性格和情感;它们都喜欢用描写来展现场景的气氛和细节;它们都喜欢用悬念来吸引读者的兴趣等等。

这些都是它们作为优秀文学作品所共有的特点。

当然啦,左传和史记在叙事艺术上也有很多不同之处。

比如说,左传比较注重历史的真实性和准确性,而史记则更注重故事的趣味性和可读性;左传的语言比较正式、严谨,而史记的语言则比较生动、活泼;左传的篇幅比较长,而史记则相对较短等等。

这些都是它们各自的特点和优势所在。

总之呢,左传和史记都是中国古代文学史上非常重要的作品。

它们的叙事艺术各有千秋,各具特色。

虽然它们在叙事方式上有所不同,但它们都是为了表达作者的思想和情感而努力创作的结果。

所以呢,我们在阅读这两部书的时候,既要欣赏它们的艺术魅力,也要理解它们的文化内涵。

这样才能真正领略到它们的价值所在啊!。

春秋战国时期的历史记载史记与春秋左传春秋战国时期是中国历史上一个重要而动荡的时期,这段时间的历史事件及其相关人物给后世留下了许多珍贵的记载。

其中,《史记》和《春秋左传》是两本在史书领域中被广泛研究和引用的经典著作。

本文将着重探讨这两部作品的特点、写作风格以及它们对于我们了解春秋战国时期历史的重要性。

一、《史记》的特点和写作风格《史记》是中国历史上第一部纪传体通史,由司马迁所撰写,其特点在于广泛而全面地记载了从夏、商、周到秦汉之间的历史事件。

司马迁以纪传体为基本写作形式,即通过编年纪事和列传两个主要部分,既记录了历史事件的发展脉络,也详细介绍了当时的各个重要人物。

《史记》的写作风格准确而精炼。

司马迁在编撰史书时,力图做到准确概括,使读者可以快速获得信息。

他采用了简明扼要的叙述方式,重点突出,不拖泥带水。

同时,司马迁在《史记》中也添加了自己的观点和评价,使得整本书富有思想性和个人色彩。

二、《春秋左传》的特点和写作风格《春秋左传》是中国史书中对《春秋》的注释与补充,由战国时期左丘明所著。

《春秋》本身是一部简练而含蓄的编年体史书,而《左传》则在此基础上进行了详细的解释和补充。

《春秋左传》的特点之一是它注重道义和伦理观念。

左丘明以道德伦理为中心,通过对史事的评述和人物的描写,体现了他对于人性善恶、道德规范的思考与观察。

这一特点使《春秋左传》成为了史书体裁和文化传统的重要组成部分。

同时,《春秋左传》的写作风格较为复杂,既有记叙,又有陈述和解释。

左丘明善于运用对话和议论的方式,通过双方辩论的形式,展现不同人物的思想和行为。

这种方法使得《春秋左传》不仅成为一部记载史事的史书,更是了解当时社会风貌和人物性格的重要参考资料。

三、《史记》与《春秋左传》对于理解春秋战国时期的重要性《史记》和《春秋左传》是我们了解春秋战国时期历史的重要窗口。

两部著作从不同的视角和文体记录了当时的事件和人物,为我们揭示了那个时代的政治、经济、文化等方面的发展。

《左传》《史记》叙事写人比较研究一、引言中国古代史学,从孔子开始就十分注重写人,以为“观今宜鉴古”,因此不断地研究、总结前人写人的经验。

《左传》和《史记》是先秦叙事文学的集大成之作,对后世史学的发展产生了深远影响。

《左传》和《史记》在叙事中同样写出了很多值得称道的人物形象,本文将通过对二者进行比较,揭示它们在人物塑造方面的特点及其对后世历史著作所产生的影响。

二、研究现状本文的目的是以《左传》《史记》为参照,进行《左传》《史记》叙事写人的比较研究。

自晚清以来,中国学术界的史学观念随着西学东渐而发生了重大变化。

20世纪初的“新史学运动”高举着“科学”、“进步”两面旗帜,但却被冷酷的现实无情地打入冷宫,以至几乎消声灭迹,于是,二十世纪上半叶的历史教科书基本都只讲帝王将相的兴衰成败。

不仅如此,在新史学运动中占据主导地位的马克思主义历史观也有严重的缺陷:它虽然强调唯物史观对历史的指导作用,并且充分肯定人民群众在创造历史中的作用,但却忽视阶级斗争在历史发展中的作用;还把历史仅仅看作一个由英雄创造的神话,把它描绘成一部神圣的“天书”。

面对这种状况,国内史学界掀起了一股从旧史学观念向新史学观念转变的潮流。

1、《左传》《史记》对女性叙事的差异2、《左传》《史记》对残疾人叙事的差异3、《左传》《史记》对青少年叙事的差异4、《左传》《史记》对勇士叙事的差异5、《左传》《史记》对成功人物叙事的差异6、《左传》《史记》对平民叙事的差异7、《左传》《史记》对主帅叙事的差异8、《左传》《史记》对主帅叙事的差异,有三个要点需要说明:一是这三个层次的区分,只是对上述类别的一种概括。

从整体上看,本文认为《左传》与《史记》在人物塑造方面各有千秋,并且彼此互有影响,相互借鉴。

但是由于二者时代不同,社会历史背景迥异,因此《左传》与《史记》的叙事技巧存在着很大的差异。

从《左传》到《史记》:历史记载与文学呈现的比较分析背景介绍在中国古代文献中,有许多重要的历史记载作品。

其中,《左传》和《史记》是两部备受关注的文化经典,它们对于历史研究和文学创作都具有重要价值。

本文将对这两部作品进行比较分析,探讨它们在历史记载和文学呈现方面的异同点。

一、《左传》1. 介绍《左传》《左传》是中国春秋时期的一部编年体史书,作者为齐国司马迁。

它以记录齐国公子太姒与公子纠之间争夺王位的事件为主线,同时也包括了其他诸侯国的政治、军事和社会变革等内容。

2. 历史记载特点•集中记录了春秋时期各诸侯国战争、政治斗争等大事。

•着重描写人物性格和行动,更加注重个体的塑造和情感表达。

•注重道义评述,以道德伦理为指导原则。

•使用古文,表达简练、精炼。

3. 文学呈现特点•具有强烈的散文性质,描写手法生动。

•善于运用对比以及对话等手法,突显情节和人物冲突。

•通过描写人物内心活动和情感变化,展现复杂的人性。

•引用典故和古诗词,丰富了语言表达。

二、《史记》1. 介绍《史记》《史记》是中国秦代历史学家司马迁所撰写的一部纪传体通史著作。

它以二十四个篇目进行组织,包括了从上古时期到西汉末年的历史内容。

2. 历史记载特点•广泛涵盖了各个历史时期的政治、经济、军事等方面。

•着重记录统治者的功过得失,并评价其德行与智慧。

•注重考证真实性,提供详尽的事实证据和来源出处。

•使用较为规整的文风,注重条理性和逻辑性。

3. 文学呈现特点•纪传体结构使得人物形象具有鲜明的特点,塑造力强。

•描述细致入微,透过人物言行间展示历史背景和社会风貌。

•通过对政治、典章制度等内容的解读,展现智慧与思考。

•使用一些修辞手法和修辞格,提升文学艺术性。

三、异同点比较1. 历史记载方面•相同点:都是对历史事件进行系统的记录和整理,试图揭示历史真相。

•不同点:《左传》更加注重道义评述和个体塑造,而《史记》更加侧重事实考证和统治者评价。

2. 文学呈现方面•相同点:都具有文学性质,通过描写人物、情节等手法吸引读者。

史记左传异同

史记:叙述上文学性强,叙述方式采取第三人称,叙述客观,塑造人物形象更为饱满,

左传:《左传》以《春秋》为本,叙事往往很注重完整地叙述事件的过程和因果关系,战争的叙述尤为精彩。

叙述特点上,左传通过揭示事件之间的因果关系而把史实情节化。

《左传》的叙事按自然时间演进的占了绝对多数,这主要是受中国古代农业文明的守时、顺时观念的影响。

《左传》的叙事视角是史官的视角。

史官的叙述视点处在“真”与“幻”之间,“隐幽”与“直笔”之间。

《左传》常采取“前埋伏笔”与“后文对应”的方法,使整个文章首尾呼应、浑然一体。

第一、单音节词被双音节词取代的语言现象,在《史记》对《左传》相同材料的转述中这种现象是比较普遍的。

第二、在《史记》中,数量短语和其主语、宾语搭配的情况已经比较的固定。

第三、《史记》对《左传》的材料进行信息处理时,既有对信息内容的增加,也有对信息内容的减省;并从不从角度对信息内容进行了艺术化的处理等。

这些现象都充分体现了司马迁高超的语言运用能力。

二、《左传》、《史记》叙事艺术的不同点比较

(一)《左传》、《史记》叙事者的比较

(1)左丘明与司马迁的写作心态及角度

《左传》和《史记》都包含对民众的拳拳关怀,但《左传》更多的是出自精英阶层的自上而下的悲悯,其出发点和落脚点事实上都是统治者,这与左丘明所代表的春秋时期鲁国史官阶层作为统治阶层代言者的角色定位有关。

而《史记》由于其作者司马迁自身的遭遇、早年的游历等,在叙事角度上,往往偏向于下层阶级,流露出一种更为民间的姿态和情怀,其关注的范围延伸至历史上的社会各阶层人民形形色色的活动,延伸至历史上的社会之每一个角落的民族,从社会的上层到社会的下层,从中国的本部到中国的四周,无所不纪。

且司马迁在叙述下层阶级时表现出接近于被叙述对象的立场、倾向。

(2)主体意识的萌发——从“君子曰”到“太史公曰”的转变

《左传》中对历史史实评论行为的发出者被命名为“君子”,“君子”是被模糊了个体身份特征的同阶层人群集合体,即春秋时期上层史官阶层。

论述主体将自己隐藏在“君子”之称之后,气评论更常见的形式是由事件中相关人物(或为参与者,或为旁观者)基于对事件本身的分析、判断之后言说出来,如各国谋臣策士

的议论劝谏之辞。

而《史记》中的“太史公曰”则使论述主体从幕后走向了台前,司马迁在进行历史评论的时候,完全以“自我”的身份,充分彰显自己的历史见解和感悟,

意味着主体意识的萌发。

(二)《左传》、《史记》叙事技巧的比较

(1)叙事视角的不同——《史记》更为灵活、开阔的视角

在《左传》中,叙事者纯粹以第三人称形象出现,以全知的视角记录所见所闻,并在其中表达对人、事的评论,但在全知叙述中带有某种程度的限知性,在这些限知性叙述中,通过所述人物的视点,使其获得自我表白,提高论述对象的形象生动性,但这种角度的叙述并没有得以灵活且生动的运用,不甚突出。

在《史记》中,司马迁使叙事者的全能化程度更为提高和全面化,在保持一贯开阔的时空视野时,将事件的完整轮廓收诸眼底,即有对集体命运的把握,又有对个人内在心理的发掘,转用故事数位人物的眼光来观察事物,一方面尽量转用聚焦人物的眼光来观察事物,另一方面又保留了用第三人称指称涉聚焦人物以及对其进行一定描写的自由,既在人物之内又在人物之外,叙事视角更为灵活、开阔,叙事层面更具立体感。

(2)叙事立场的差异——“国”与“天下”立场的转变

《左传》处于群雄争霸的初起阶段,生存的危机充斥于各国,因此它所站的立场必然是“国”的立场,着眼于如何体现本国利益,以冀在与别国的竞争中取得优势,体现出一种对本国命运的现实危机感和责任感。

而司马迁所处的时代是大一统的西汉,其政治、军事、文化、经济等各方面正处于鼎盛和繁荣的时期,这使得司马迁在《史记》的写作中呈现出一种胸怀“天下”的自信与担当。

(3)叙事体例的区别

1、以时为序——《左传》的时间脉络

《左传》的体例是编年体,严格依从时序叙事。

但在个别段落中,时间的线性流动常常被“倒叙”等叙事手法打断。

但总体上还是严格以时为序。

2、传记文学——《史记》的纪传体

《史记》的体例是纪传体,以人物为主体,将人物事迹多层次复合、多向度有机连缀。

叙事者关注的重心在于分析人物的性格特征,使得读者在阅读之后对人物的性格、特色有个生动的印象。