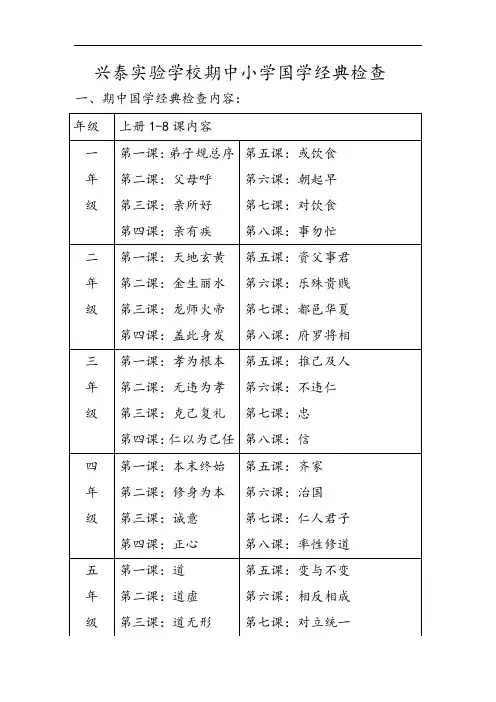

最新六上国学备课《始皇出游》

- 格式:doc

- 大小:39.50 KB

- 文档页数:2

小学六年级语文《秦始皇陵兵马俑》教案一、教学目标1.知识与技能:能够正确、流利、有感情地朗读课文。

理解课文内容,了解秦始皇陵兵马俑的历史背景和艺术价值。

学习课文中的生字词,并能灵活运用到实际情景中。

2.过程与方法:通过图片、视频等多媒体手段,激发学生对秦始皇陵兵马俑的兴趣。

采用小组合作、讨论交流等方式,培养学生的合作精神和探究能力。

3.情感态度与价值观:感受我国古代劳动人民的智慧和创造力。

增强民族自豪感,激发学生热爱祖国、热爱家乡的情感。

二、教学重点与难点1.教学重点:朗读课文,理解课文内容。

学习生字词,并能灵活运用。

2.教学难点:理解秦始皇陵兵马俑的历史背景和艺术价值。

三、教学过程1.导入新课利用多媒体展示秦始皇陵兵马俑的图片,引导学生观察图片,激发学生对秦始皇陵兵马俑的兴趣。

2.朗读课文学生自读课文,注意把握课文节奏和情感。

教师辅导,帮助学生理解课文内容。

3.学习生字词教师带领学生学习课文中的生字词,引导学生运用到实际情景中。

4.理解课文内容教师提问,引导学生回答,检查学生对课文内容的理解。

5.小组合作活动学生分小组,每组选择一个角度,如:历史背景、艺术价值、制作工艺等,进行深入研究。

各小组汇报研究成果,全班交流分享。

6.拓展延伸教师展示相关资料,如:秦始皇陵兵马俑的发现过程、考古发掘的意义等。

学生谈感受,发表自己对秦始皇陵兵马俑的认识和看法。

学生谈收获,表达自己对祖国文化的热爱。

四、作业布置1.家庭作业:抄写课文中的生字词,每个写5遍。

家长签字确认。

2.课后实践:搜集有关秦始皇陵兵马俑的资料,进行深入研究,下节课分享。

五、教学反思1.加强对学生的个别辅导,关注学生的学习需求。

2.提高问题的针对性和有效性,引导学生深入思考。

3.加强课堂纪律管理,保证教学活动顺利进行。

通过不断反思和改进,相信本节课的教学效果会越来越好。

重难点补充:1.教学重点:在朗读课文时,注意指导学生通过语气、语速、停顿等方式表达出文章的情感色彩。

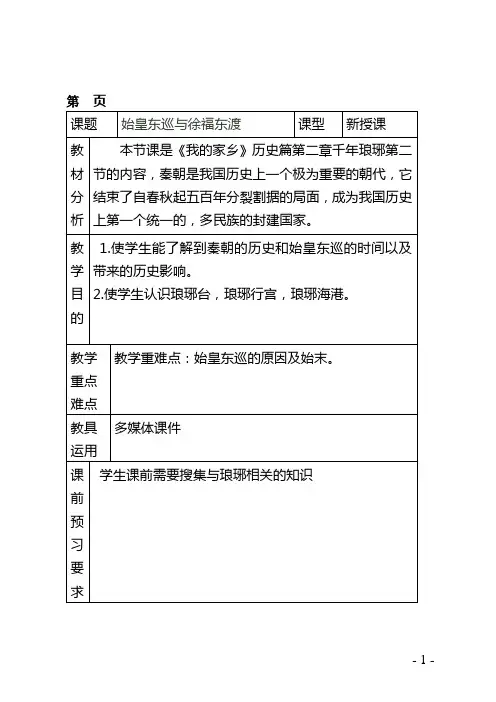

第1课:始皇出游一、教材内容:始皇出游(第一课时)课文、日积月累二、教学目标:1.初读课文,读准字音。

2.能够掌握正确的断句,正确、流利地诵读课文。

3.了解“皇帝”这个称呼的来历。

三、教学重、难点:教学重点:读准字音,能够掌握正确的断句,正确、流利地诵读课文。

教学难点: 能够掌握正确的断句,正确、流利地诵读课文。

四、教学过程:(一)导入1.通过“日记月累”的部分,导入新课。

2.介绍“皇帝”这个称呼的来历,然后导入,出示课题,齐读。

(二)初读课文1.下面请同学们自读课文,读准字音,不认识的字查字典,读通句子。

2.学生自读课文,教师巡视,对个别有困难的学生进行指导。

(三)再读课文1.下面请同学们听老师来读课文,认真听,注意老师的停顿。

2.教师范读课文。

对于一些比较难读的句子,教师可以重点指导。

例如:乃/西/百二十里/从狭中/渡。

上/会稽,祭/大禹,望/于南海,而/立石刻/颂秦德。

还/过吴,从/江乘/渡。

教师范读,指导学生朗读难读的句子。

3.全班齐读课文:要求读通句子,特别注意句子的停顿。

第1课:始皇出游一、教材内容:始皇出游(第二课时)古今对译理解课文二、教学目标:1.根据注释和译文,能够正确理解课文的大意。

2.简单了解始皇出游的路线以及在途中发生的事情。

三、教学重、难点:教学重点: 根据注释和译文,能够正确理解课文的大意。

教学难点: 根据注释和译文,能够正确理解课文的大意,简单了解始皇出游的路线以及在途中发生的事情。

四、教学过程:(一)复习导入1.这节课我们继续学习《始皇出游》,齐读课题2.齐读课文,读通句子,读正确、流利。

(二)古今对译理解课文1.那么这篇课文主要讲了什么呢?请同学看课文的内容,老师读译文内容,理解这篇课文的意思。

2.教师读,学生看、听。

3.如果还有什么不理解的,请同学们再读译文或借助注视。

4.同学们,理解了课文的内容,相信你现在一定能更好地读好这篇课文,请大家齐读课文。

(三)了解故事1.同学们了解了这个故事的内容,你能简单说说始皇出游的路线以及出游的过程中发生了哪些事?2.学生自读课文,思考。

六年级上册《国学》教学计划教材说明:六年级上册的国学篇目主要选自《史记》和《资治通鉴》。

本册共有四个单元,内容分别为帝王功业、贤哲智慧、将帅传奇、英才豪杰等。

每个单元由四课组成,每课有一个小故事并配上故事的译文、汉字家族、日积月累、古诗颉英、古诗解读等几部分内容。

《史记》是由司马迁撰写的中国第一部纪传体通史,是二十五史的第一部,记载了我国从传说中的黄帝到汉武帝后期长达3000 年左右的历史。

《史记》是我国传记文学的典范。

它是历史、文学的统一体,是文学的历史,又是历史的文学。

《史记》最初没有书名,或称“太史公书”、“太史公传”,也省称“太史公”。

“史记”本是古代史书的通称,从三国时期开始,“史记”由史书的通称逐渐演变成“太史公书”的专称。

《史记》与《汉书》(班固)、《后汉书》(范晔、司马彪)、《三国志》(陈寿)合称“前四史”。

刘向等人认为此书“善序事理,辩而不华,质而不俚”。

与宋代司马光编撰的《资治通鉴》并称“史学双璧”。

《资治通鉴》,简称“通鉴”,是北宋司马光主编的一部多卷本编年体史书,共294卷,历时19年告成。

它以时间为纲,事件为目,从周威烈王二十三年(公元前403年)写起,到五代的后周世宗显德六年(公元959年)征淮南停笔,涵盖16朝1362年的历史。

它是中国第一部编年体通史,在中国官修史书中占有极重要的地位。

教学目的:1、通过诵读中华经典,感受祖国语言的魅力,拓展学生的知识层面,汲取知识营养,打下扎实的文字功底,提高学习能力,为终生发展奠定基础。

2、通过诵读,使学生阅读经典,亲近书籍,享受阅读的乐趣,美化学生心灵,开发学生心智,在诵读中提升境界。

3、通过诵读,弘扬优秀的传统文化,培育民族自豪感,提高学生的人文素养和审美情趣。

使学生道德、文化、智能等方面的素质得到全面提升。

激发爱国热情,增强民族自豪感和使命感。

4、背诵篇目(1)课文第3课高祖论功:全文第4课武帝求仙:第二段第5课董狐直笔:第二段第7课管仲相齐:第一段第12课多多益善:第二段第14课杨震却金:第一段第16课以铜为镜:第一段(2)古诗撷英第1课始皇出游:古诗撷英《焚书坑》第2课破釜沉舟:古诗撷英《垓下歌》第6课范蠡浮海:古诗撷英《松江怀古》第8课老子犹龙:古诗撷英《凉州词》第9课将帅传奇::古诗撷英《登幽州台歌》第11课马陵之战:古诗撷英《出塞》第15课击楫中流:古诗撷英《乌衣巷》教学重难点:1、采用各种方法诵读《史记》《资治通鉴》,领悟《史记》《资治通鉴》的内涵。

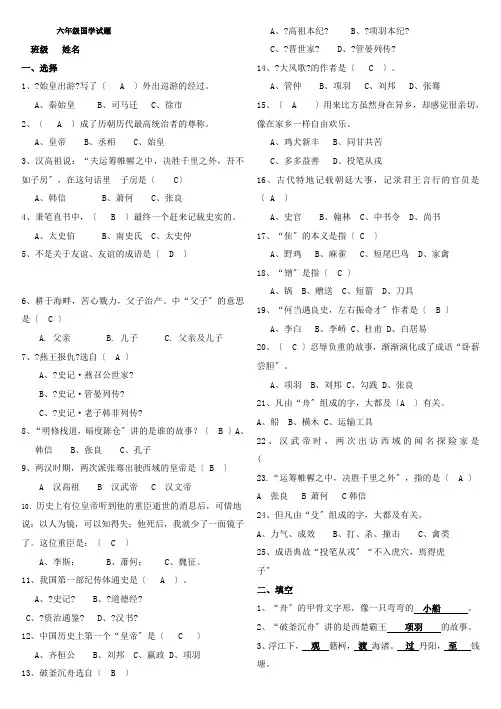

六年级国学试题班级姓名一、选择1、?始皇出游?写了〔 A 〕外出巡游的经过。

A、秦始皇B、司马迁C、徐市2、〔 A 〕成了历朝历代最高统治者的尊称。

A、皇帝B、丞相C、始皇3、汉高祖说:“夫运筹帷幄之中,决胜千里之外,吾不如子房〞,在这句话里子房是〔 C〕A、韩信B、萧何C、张良4、秉笔直书中,〔 B 〕最终一个赶来记载史实的。

A、太史伯B、南史氏C、太史仲5、不是关于友谊、友谊的成语是〔 D 〕6、耕于海畔,苦心戮力,父子治产。

中“父子〞的意思是〔 C 〕A. 父亲B. 儿子C. 父亲及儿子7、?燕王报仇?选自〔 A 〕A、?史记·燕召公世家?B、?史记·管晏列传?C、?史记·老子韩非列传?8、“明修栈道,暗度陈仓〞讲的是谁的故事?〔 B 〕A、韩信 B、张良 C、孔子9、两汉时期,两次派张骞出驶西域的皇帝是〔 B 〕A 汉高祖B 汉武帝C 汉文帝10、历史上有位皇帝听到他的重臣逝世的消息后,可惜地说:以人为镜,可以知得失;他死后,我就少了一面镜子了。

这位重臣是:〔 C 〕A、李斯;B、萧何;C、魏征。

11、我国第一部纪传体通史是〔 A 〕。

A、?史记?B、?道德经?C、?资治通鉴?D、?汉书?12、中国历史上第一个“皇帝〞是〔 C 〕A、齐桓公B、刘邦C、嬴政D、项羽13、破釜沉舟选自〔 B 〕 A、?高祖本纪? B、?项羽本纪?C、?晋世家?D、?管晏列传?14、?大风歌?的作者是〔 C 〕。

A、管仲B、项羽C、刘邦D、张骞15、〔 A 〕用来比方虽然身在异乡,却感觉很亲切,像在家乡一样自由欢乐。

A、鸡犬新丰B、同甘共苦C、多多益善D、投笔从戎16、古代特地记载朝廷大事,记录君王言行的官员是〔 A 〕A、史官B、翰林C、中书令D、尚书17、“隹〞的本义是指〔 C 〕A、野鸡B、麻雀C、短尾巴鸟D、家禽18、“矰〞是指〔 C 〕A、锅B、赠送C、短箭D、刀具19、“何当遇良史,左右振奇才〞作者是〔 B 〕A、李白B、李峤C、杜甫D、白居易20、〔 C 〕忍辱负重的故事,渐渐演化成了成语“卧薪尝胆〞。

部编版小学语文六年级上册秦始皇兵马俑教案教学目标1. 了解秦始皇兵马俑的历史背景和文化价值。

2. 掌握秦始皇兵马俑相关的词汇及简单的句子表达。

3. 培养学生的观察力和想象力。

4. 培养学生的合作能力和创造力。

教学准备1. PowerPoint课件:介绍秦始皇兵马俑的历史和文化背景。

2. 秦始皇兵马俑实物或图片资料。

3. 题册:相关阅读理解和写作练。

教学过程导入1. 利用课件和实物或图片资料引入秦始皇兵马俑的话题。

2. 通过提问和讨论,了解学生对秦始皇和兵马俑的基本认识,并激发学生的研究兴趣。

研究1. 分发题册,让学生阅读相关文章和练题,并解答其中的问题。

2. 引导学生利用课本和参考资料获取更多关于秦始皇兵马俑的知识。

操练1. 小组活动:分成小组,让学生互相交流和分享自己所了解的秦始皇兵马俑的知识,并进行展示。

2. 回答问题:在整个过程中,老师可以提出一些问题,让学生回答并互相交流。

温故知新1. 教师对本节课的要点进行总结和复。

2. 提醒学生完成相应的作业和题。

教学评价1. 通过课堂观察和小组展示来评价学生对秦始皇兵马俑的了解程度和表达能力。

2. 对学生的练题和作业进行评分,并给予针对性的反馈。

拓展延伸1. 鼓励学生进行更多的阅读和研究,了解更多关于秦始皇兵马俑的知识。

2. 组织学生参观相关的博物馆或展览,亲身感受秦始皇兵马俑的真实魅力。

参考资料1. 部编版小学语文六年级上册教材。

2. 秦始皇兵马俑相关的历史资料和参考书籍。

历史教案:秦始皇的巡游与万里长城秦始皇是中国历史上的伟大皇帝,他在位期间,对中国的政治、文化、经济等方面都进行了大量的改革和建设。

其中,他最著名的就是修筑万里长城和进行巡游。

一、修筑万里长城在秦朝初期,中国的北方边境十分危险,胡族游牧民族的入侵使得北方民众不堪其扰,军费开支也不得不一直提高。

为此,秦始皇决定修筑长城,以阻挡来自北方的敌人进攻。

秦始皇自公元前221年开始修建长城,不断地推进着修筑的范围,一直到公元前207年长城才建设完毕,从而形成了举世闻名的万里长城。

长城的工程浩大,历时十年左右,大量的人力、物力、财力都被用于修建此工程。

据史料记载,修筑长城期间,有数百万劳动力和大量的金属、木材、石料和土石等材料被调集到了工地上,而在工地上的劳动力也是时时刻刻面临着极端艰难的生活条件和卫生环境。

修筑长城的目的不仅仅是为了防御来自北方的敌人,也标志着秦始皇强大的统治力和强劲的国家实力。

长城的修建不仅仅是一项工程,更是一种态度和思想。

二、秦始皇的巡游秦始皇的巡游是中国历史上的一件大事。

他在位期间不断地巡游四方,以了解民生百态、疏通交通、展示皇权,巡游范围广泛,东到海南、南至云南、西及陕西、北达边疆,使得中国的政治、经济、文化等方面得到了极大的改善和发展。

秦始皇的巡游是对地方官员的考核,并且让地方官员感到了皇帝对他们非常重视。

同时,他的巡游还可以展示自己的政治才能和权力,表明“天下一家”的思想和官僚主义之间的合作。

秦始皇的巡游对于中国的统一和文化交融也有极其重要的作用。

在巡游期间,秦始皇还使用了“從北栽李、從南栽桂”和“在船上辦公”等政策,使得整个国家的官僚和民众有了在文化和思方面的互动,让整个国家呈现出了比较统一的文化氛围和社会面貌。

为后来的汉朝的统一和文化发展等方面奠定了坚实的基础。

秦始皇的万里长城和巡游历史上占有十分重要的地位。

它们不仅仅是中国历史上伟大的工程和皇帝的行动,也是国家统一和文化交融的表现。

始皇出游秦始皇是中国历史上的一位重要皇帝,他统一了中国并实施了一系列改革。

在他的统治期间,秦始皇进行了一次次出游,其中最著名的一次是他的巡游江南。

据史书记载,秦始皇在公元前219年前往江南巡游。

他率领着庞大的船队,沿着长江而上,一直到达了今天的杭州。

在杭州,秦始皇受到了当地官员和百姓的热烈欢迎。

他欣赏了当地的风景,并前往当地的寺庙敬香祈福。

在返回途中,秦始皇又前往了今天的南京,并登上了钟山,眺望长江两岸的美景。

在南京,他也受到了当地官员和百姓的热情欢迎。

这次巡游江南的过程中,秦始皇不仅展示了他的权威和实力,也促进了南北文化的交流和融合。

同时,他也为中国的旅游业做出了巨大的贡献,让更多的人了解了中国各地的美景和文化。

除了巡游江南之外,秦始皇还进行了一次次其他的出游。

例如,他在公元前215年前往碣石山进行了一次祭祀活动,并在那里刻下了著名的碣石铭文。

此外,他还前往今天的山东、河北等地进行了多次出游。

在这些出游中,秦始皇不仅是为了展示他的权威和实力,也是为了了解各地的风土人情和文化特色。

同时,他也为各地的经济发展做出了贡献,促进了各地的商业和文化交流。

然而,秦始皇的出游也带来了一些负面影响。

他的出游花费巨大,给百姓带来了沉重的负担。

同时,他的出游也给各地的官员带来了压力和困难,因为他们需要为秦始皇的出游做好充分的准备和安排。

此外,秦始皇的出游也给各地的自然环境和文化遗产带来了一定的破坏。

例如,他在碣石山的祭祀活动中破坏了当地的自然环境,并在那里刻下了碣石铭文,给当地的文化遗产带来了损失。

总的来说,秦始皇的出游既有积极的一面,也有消极的一面。

他的出游展示了他的权威和实力,促进了各地文化的交流和发展,但也给百姓带来了沉重的负担和压力,同时也给自然环境和文化遗产带来了一定的破坏。

在今天的社会中,旅游业已经成为了一个重要的产业。

然而,我们也需要认识到旅游业对环境和社会的影响。

我们需要采取积极的措施来保护自然环境和文化遗产,同时也需要关注当地的社会和经济情况,避免给当地带来负面影响。

鲁教版历史六年级上册《活动课秦始皇(一)之路》教学设计一. 教材分析鲁教版历史六年级上册《活动课秦始皇(一)之路》这一课,主要介绍了秦始皇统一六国,建立中央集权制度,推行一系列改革措施的历史事件。

本课内容较为重要,通过学习,使学生了解秦始皇的历史地位和影响,认识统一的多民族国家的形成,以及中央集权制度的建立。

二. 学情分析六年级的学生已经具备一定的历史知识基础,对于秦始皇这一历史人物,大部分学生可能已有所了解。

但在深度和广度上,还需要进一步拓展。

学生对于秦始皇统一六国、中央集权制度等概念的理解,可能还存在一定的困难。

因此,在教学过程中,需要引导学生通过史料分析,深入理解秦始皇的历史地位和影响。

三. 教学目标1.知识与技能:了解秦始皇统一六国的过程,认识中央集权制度的建立,了解秦始皇推行的一系列改革措施。

2.过程与方法:通过史料分析,深入理解秦始皇的历史地位和影响。

3.情感态度与价值观:培养学生对历史的兴趣,提高学生的历史素养,使学生认识到统一的多民族国家的形成,以及中央集权制度的建立的重要性。

四. 教学重难点1.秦始皇统一六国的过程。

2.中央集权制度的建立。

3.秦始皇推行的一系列改革措施。

五. 教学方法1.史料教学法:通过史料,使学生了解秦始皇的历史地位和影响。

2.问题驱动法:引导学生提出问题,分析问题,解决问题,从而深入理解秦始皇统一六国、中央集权制度等概念。

3.小组合作法:鼓励学生分组讨论,分享学习心得,提高学生的合作能力。

六. 教学准备1.教材:《鲁教版历史六年级上册》。

2.史料:关于秦始皇的史料文献。

3.课件:制作相关教学课件,辅助教学。

4.的黑板、粉笔等教学工具。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示秦始皇的画像,引导学生回顾已学过的历史知识,引出本课内容。

2.呈现(10分钟)利用课件,呈现秦始皇统一六国、中央集权制度等历史事件,引导学生关注秦始皇的历史地位和影响。

3.操练(10分钟)学生阅读史料,了解秦始皇统一六国、中央集权制度等历史事件的具体内容,教师提问,引导学生深入思考。

秦始皇巡游早在统一之前,随着兼并战争的胜利步伐,秦王赢政就先后到过洛阳、邯郸以及楚国的首都郢、陈等地。

统一的第二年,出于防御匈奴的需要,他巡视北边的陇西和北地两郡,越过鸡头山位于今六盘山中段,由回中今陕西宝鸡附近返回咸阳。

从统一的第三年起,他开始了全国性的大巡游。

共巡游四次,跋涉大山名川,足迹几乎踏遍了全国各地。

在巡游途中,他到处刻石,如《泰山刻石》《琅邪刻石》《之罘刻石》《东观刻石》《碣石刻石》《会稽刻石》,其内容主要是歌颂秦始皇的功绩,宣扬结束战争、统一天下、制定国策以及革除旧俗的正义性和优越性。

他总以为神仙就在东海,要见神仙,只有多去沿海之滨,所以他四次大巡游,都必到沿海地区,一临碣石今河北昌黎北,两登成山今山东成山角,三次来到琅邪和之罘,这些地方是传说中的神仙登岸点。

在巡游途中,秦始皇每到一地,便派遣大量的方士去寻找神仙,求取长生仙药。

始皇三十七年前210年,秦始皇进行他的最后一次巡游。

他从咸阳出发,首先来到南方的云梦今洪湖、洞庭湖一带,在九嶷山祭祀了虞舜,然后顺江东下,由丹阳今安徽当涂东登陆,来到钱塘今浙江杭州,绕道向西约12021江登上会稽山,在山上祭祀了大禹。

秦始皇在会稽山刻石留念,然后下山,经吴中今江苏苏州北上。

秦始皇一行从江乘今江苏镇江渡江,一直沿着海边向北,又来到琅邪。

后来在到达平原津今山东平原附近时病倒。

当时,跟随秦始皇出游的是左丞相李斯、中车府令赵高等人,还有秦始皇的少子胡亥。

虽然秦始皇已经病危,但由于他最厌恶死亡,忌讳“死”字,所以李斯等无人敢向他问及后事。

不过,随着病情加重,秦始皇自己也明白死到临头了,于是给在北边监军的长子扶苏留下玺书,让他急赴成阳主办丧事,明确地安排由扶苏来继承帝位。

玺书封好后,放在中车府令赵高处。

玺书还没有来得及交予使者,行至沙丘平台今河北广宗西北,秦始皇就病逝了。

时为始皇三十七年前210年。

秦始皇在位37年,称王25年,称帝12年,终年50岁。