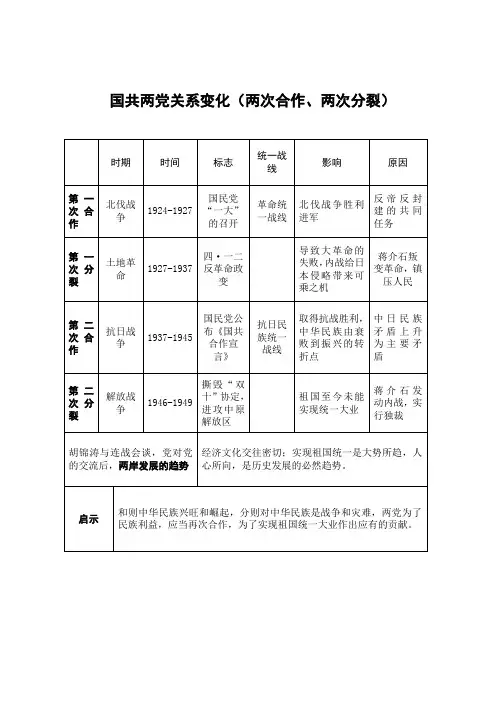

中考专题复习——★国共两党关系变化(两次合作、两次分裂)2015.6

- 格式:pdf

- 大小:75.22 KB

- 文档页数:2

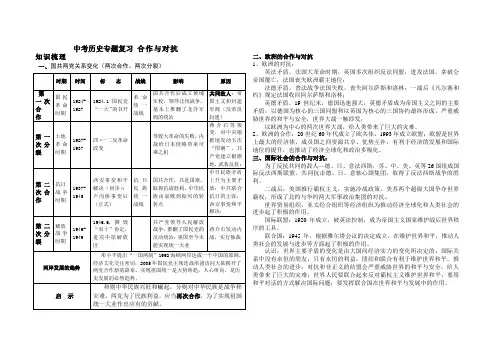

中考历史专题复习合作与对抗知识梳理一、国共两党关系变化(两次合作、两次分裂)二、欧洲的合作与对抗1、欧洲的对抗:英法矛盾。

法国大革命时期,英国多次组织反法同盟,进攻法国,拿破仑帝国覆亡,法国丧失欧洲霸主地位;法德矛盾。

普法战争法国失败,丧失阿尔萨斯和洛林;一战后《凡尔赛和约》规定法国收回阿尔萨斯和洛林;英德矛盾。

19世纪末,德国迅速强大,英德矛盾成为帝国主义之间的主要矛盾,以德国为核心的三国同盟和以英国为核心的三国协约最终形成,严重威胁世界的和平与安全,世界大战一触即发;以欧洲为中心的两次世界大战,给人类带来了巨大的灾难。

2、欧洲的合作:20世纪60年代成立了欧共体,1993年成立欧盟;欧盟是世界上最大的经济体,成员国之间资源共享、优势互补,有利于经济的发展和国际地位的提升,也推动了经济全球化和政治多极化。

三、国际社会的合作与对抗:为了反抗共同的敌人—德、日、意法西斯,苏、中、美、英等26国组成国际反法西斯联盟,共同抗击德、日、意轴心国集团,取得了反法西斯战争的胜利。

二战后:美国推行霸权主义,实施冷战政策,美苏两个超级大国争夺世界霸权,形成了北约与华约两大军事政治集团的对抗。

世界贸易组织、亚太经合组织等经济组织为推动经济全球化和人类社会的进步起了积极的作用。

国际联盟:1920年成立,被英法控制,成为帝国主义国家维护战后世界秩序的工具。

联合国:1945年,根据雅尔塔会议的决定成立。

在维护世界和平,推动人类社会的发展与进步等方面起了积极的作用。

认识:世界主要矛盾的变化是由大国间经济实力的变化所决定的;国际关系中没有永恒的朋友,只有永恒的利益;团结和联合有利于维护世界和平,推动人类社会的进步;对抗和非正义的结盟会严重威胁世界的和平与安全,给人类带来了巨大的灾难;世界人民要联合起来反对霸权主义维护世界和平;要用和平对话的方式解决国际问题;要发挥联合国在世界和平与发展中的作用。

典型题训练:1.西安事变与重庆谈判都是中国近代史上的重大事件,二者的相同点有①中国共产党都做出了积极的努力 ②毛泽东都直接参与其中③都初步出现了有利于中华民族的结果 ④都为国共进一步合作奠定了基础 A .①② B .③④ C .①③ D .②④ 2.在抗日战争时期,国共两党第二次合作初步形成的标志是A .国民党一大召开B .西安事变的和平解决C .七七事变D .中共七大的召开3.近代以来,台湾与大陆的关系经历了分离——统一──分离的过程,这一过程与下列哪些事件直接相关①《马关条约》签订 ②中华民国建立 ③抗日战争胜利 ④渡江战役胜利 A .①②③ B .①②④ C .①③④ D .②③④4.2008年5月,中国国民党荣誉主席连战、中国国民党主席吴伯雄先后访问大陆,进一步深化了两岸之间的交流与合作。

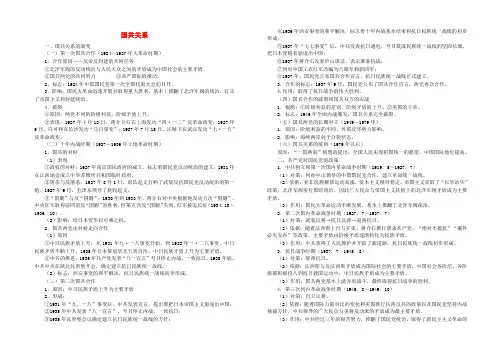

国共关系一、国共关系的演变(一)第一次国共合作(1924—1927年大革命时期)1.合作原因——反帝反封建的共同任务①北洋军阀的反动统治与人民大众之间的矛盾成为中国社会的主要矛盾②国共两党的共同努力③共产国际的推动。

2.标志:1924年中国国民党第一次全国代表大会的召开。

3.影响:国民大革命迅速开展并取得重大胜利,基本上推翻了北洋军阀的统治,打击了帝国主义和封建统治。

4.破裂①原因:两党不同的阶级利益,阶级矛盾上升。

②表现:1927年4月12日,蒋介介石在上海发动“四·一二”反革命政变;1927年5月,许可祥在长沙发动“马日事变”;1927年7月15日,汪精卫在武汉发动“七·一五”反革命政变。

(二)十年内战时期(1927—1936年土地革命时期)1.国共的对峙(1)表现①政权的对峙:1927年南京国民政府的成立,标志着国民党反动统治的建立;1931年在江西瑞金成立中华苏维埃共和国临时政府。

②屠杀与反屠杀:1927年8月1日,南昌起义打响了武装反抗国民党反动统治的第一枪。

1927年9月,毛泽东领导了秋收起义。

③“围剿”与反“围剿”:1930年到1933年,蒋介石对中央根据地发动五次“围剿”,中央红军取得前四前反“围剿”的胜利,但第五次反“围剿”失利,红军被迫长征(1934.10~1936.10)。

(2)影响:给日本侵华以可乘之机。

2.国共两党由对峙走向合作(1)原因①中日民族矛盾上升:从1931年九·一八事变开始,到1932年一·二八事变,中日民族矛盾不断上升。

1935年日本策划华北五省自治,中日民族矛盾上升为主要矛盾。

②中共的推进:1935年共产党发表“八一宣言”号召停止内战,一致抗日。

1935年底,中共中央在陕北瓦窑堡开会,确定建立抗日民族统一战线。

(2)标志:西安事变的和平解决,抗日民族统一战线初步形成。

(三)第二次国共合作1.原因:中日民族矛盾上升为主要矛盾2.形成:①1931年“九.一八”事变后,中共发表宣言,提出要把日本帝国主义驱逐出中国;②1935年中共发表“八一宣言”,号召停止内战,一致抗日;③1935年瓦窑堡会议确定建立抗日民族统一战线的方针;④1936年西安事变的和平解决,标志着十年内战基本结束和抗日民族统一战线的初步形成;⑤1937年“七七事变”后,中共发表抗日通电,号召筑成民族统一战线的坚固长城,把日本侵略者驱逐出中国;⑥1937年蒋介石发表庐山谈话,表示准备抗战;⑦同时中国工农红军改编为八路军和新四军;⑧1937年,国民党公布国共合作宣言,抗日民族统一战线正式建立。

人教版八年级历史上册专题复习①两党合则国兴,两党分则民族和人民不幸;②国共两党代表的是不同利益的政党。

在民主革命时期,两党两次合作,沉重打击了封建军阀和帝国主义在中国的统治,推动了中国革命的发展。

③在新的历史时期,国共两党应以民族利益为重,实现第三次合作,为祖国的统一大业和中华民族的伟大复兴作出贡献。

热点二、关于台湾问题:- 2 -1、台湾自古以来就是中国的领土a、三国时吴国派卫温到达夷洲,元朝设澎湖巡检司,管理澎湖、琉球(台湾)事务,至此台湾正式归属中央统治之下;b、第一次分离:1624年,荷兰殖民者侵占台湾,第一次回归:1662年民族英雄郑成功收复台湾,1684年清康熙帝设立台湾府隶属福建省2、近代史上,英、美、法、日,多次欲侵占台湾第二次分离: 1894-1895年,甲午中日战争,中国战败。

1895年,清政府被迫签订了《马关条约》,割台湾岛给日本第二次回归:1945年,抗日战争的胜利,10月25,台湾又重新回到祖国的怀抱第三次分离:1949年,解放战争中,以蒋介石为首的国民党败退台湾,和大陆对峙,造成台湾与大陆的第三次分离。

我们展望未来,希望国民党和共产党进行第三次国共合作,完成祖国统一大业,使台湾重回祖国怀抱,实现中华民族的伟大复兴。

热点三. 中日关系、1. 列举古代、近代中日关系发展的特点,并举例说明。

(1)古代:①特点:友好往来,源远流长。

②事例:遣唐使、鉴真东渡日本(2)近代:①特点;发动战争,侵略中国,严重损害中国人民的感情;②事例: 19世纪的侵华战争1894-1895年甲午中日战争;1900年日本参加八国联军侵华。

20世纪30年代的侵华战争:1931年九一八事变,侵占中国东北三省;1937年七七事变(卢沟桥事变),发动全面侵华战争。

2. 目前中日关系发展的最主要的障碍是什么?近年来日本政界右翼势力抬头,屡次修改历史教科书;否认侵略罪行;首相等参拜靖国神社,为法西斯分子招魂的事件。

专题十三:国共两党的关系一、国共经历了两次合作、两次分裂(一)第一次国共合作(1924—1927年大革命时期)1.合作原因①北洋军阀的反动统治与人民大众之间的矛盾成为中国社会的主要矛盾②国共两党的共同努力③共产国际的推动。

2.标志:1924年中国国民党第一次全国代表大会的召开。

3.合作成果:①成立黄埔军校;②进行北伐战争4.结果:基本上推翻了北洋军阀的反动统治,打击了帝国主义和封建统治。

但由于国民党右派突然叛变革命,致使第一次国共合作破裂。

(1)表现①政权的对峙:1927年南京国民政府的成立,标志着国民党反动统治的建立;1931年在江西瑞金成立中华苏维埃共和国临时政府。

②屠杀与反屠杀:1927.8.1,南昌起义打响了武装反抗国民党反动统治的第一枪。

1927年9月,毛泽东领导了秋收起义。

③“围剿”与反“围剿”:1930年到1933年,蒋介石对中央根据地发动五次“围剿”,中央红军取得前四前反“围剿”的胜利,但第五次反“围剿”失利,红军被迫长征(1934.10~1936.10)。

(2)影响:给日本侵华以可乘之机。

2.国共两党由对峙走向合作(1)原因①中日民族矛盾上升:从1931年九·一八事变开始,到1932年一·二八事变,中日民族矛盾不断上升。

1935年日本策划华北五省自治,中日民族矛盾上升为主要矛盾。

②中共的推进:1935年共产党发表“八一宣言”号召停止内战,一致抗日。

1935年底,中共中央在陕北瓦窑堡开会,确定建立抗日民族统一战线。

(2)标志:西安事变的和平解决,抗日民族统一战线初步形成。

(三)第二次国共合作1.原因:中日民族矛盾上升为主要矛盾2.形成:①1931年“九.一八”事变后,中共发表宣言,提出要把日本帝国主义驱逐出中国;②1935年中共发表“八一宣言”,号召停止内战,一致抗日;③1935年瓦窑堡会议确定建立抗日民族统一战线的方针;④1936年西安事变的和平解决,标志着十年内战基本结束和抗日民族统一战线的初步形成;⑤1937年“七七事变”后,中共发表抗日通电,号召筑成民族统一战线的坚固长城,把日本侵略者驱逐出中国;⑥1937年蒋介石发表庐山谈话,表示准备抗战;⑦同时中国工农红军改编为八路军和新四军;⑧1937年,国民党公布国共合作宣言,抗日民族统一战线正式建立。

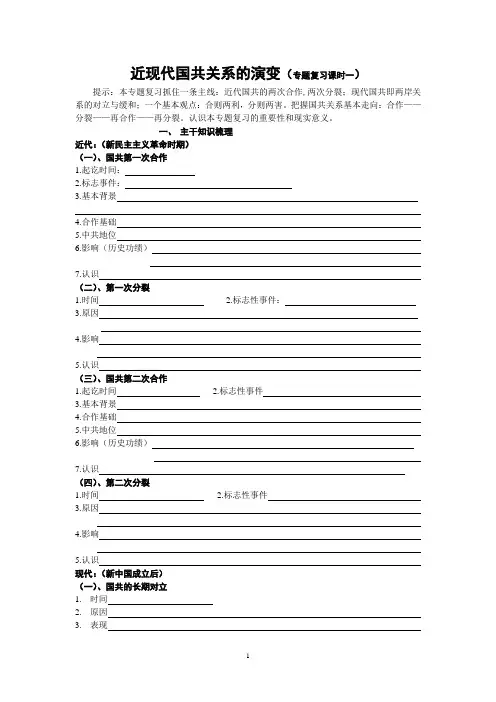

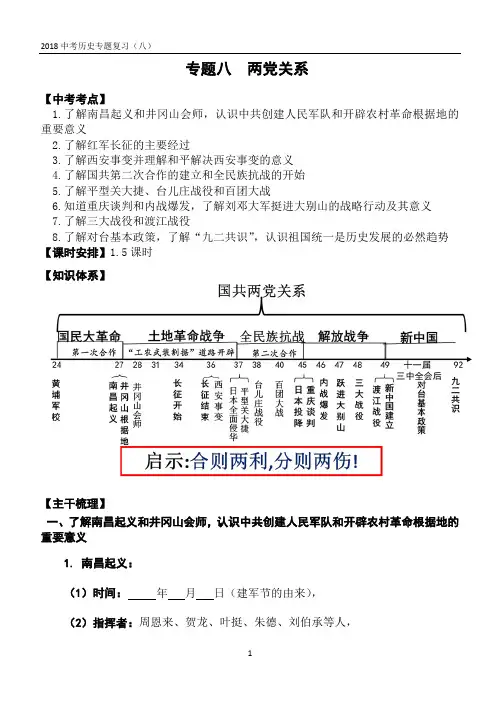

近现代国共关系的演变(专题复习课时一)提示:本专题复习抓住一条主线:近代国共的两次合作,两次分裂;现代国共即两岸关系的对立与缓和;一个基本观点:合则两利,分则两害。

把握国共关系基本走向:合作——分裂——再合作——再分裂。

认识本专题复习的重要性和现实意义。

一、主干知识梳理近代:(新民主主义革命时期)(一)、国共第一次合作1.起讫时间:2.标志事件:3.基本背景4.合作基础5.中共地位6.影响(历史功绩)7.认识(二)、第一次分裂1.时间2.标志性事件:3.原因4.影响5.认识(三)、国共第二次合作1.起讫时间2.标志性事件3.基本背景4.合作基础5.中共地位6.影响(历史功绩)7.认识(四)、第二次分裂1.时间2.标志性事件3.原因4.影响5.认识现代:(新中国成立后)(一)、国共的长期对立1.时间2.原因3.表现14.影响(二)国共关系的缓和1.时间2.原因3.表现4.对台湾问题的认识(1).形成原因(2).性质(3).统一的障碍(4)展望(讨论)二、复习能力提升(一)结合时代背景概述新民主主义革命时期国共关系的演变,并指出其演变趋势。

(二)比较两次国共合作的主要不同之处,并能归纳影响国共关系的主要因素。

(三)从国共历史上的两次合作,两次分裂及其影响中,你有何认识。

三、高考分析及例题选做(讲)(一)高考分析:1.从2000年至2004年高考题均有涉及,其中,江苏卷04年考了人民解放战争走向胜利的转折点。

2.考题以选择题为主,多围绕“合则两利,分则两害”这一主题。

(二)例题选做(讲)1.(2000年广东卷)大革命时期的统一战线和抗日民族统一战线()A.都有共同的政治纲领B.均采取党内合作方式C.全具有反帝反封建性质D.皆有各阶级、阶层参加2.(2001年春季卷)1923年中共“三大”就国共合作问题决定()A.党员以个人身份加入国民党B.同国民党实行党外合作C.帮助国民党改组,使之成为民族资产阶级政党D.必须坚持共产党在革命统一战线中的领导权3.(2004年北京模拟卷)抗日民族统一战线能够坚持到抗日战争胜利的基本因素()A.共对国民党既团结又斗争B.中共及时反击国民党的反共高潮C.美国不赞同统一战线破裂D.民族矛盾尚未解决4.中国共产党正确处理西安事变和皖南事变的策略方针有什么不同?结合上述事变发生时的背景,说明应用上述策略的原因。

专题八两党关系【中考考点】1.了解南昌起义和井冈山会师,认识中共创建人民军队和开辟农村革命根据地的重要意义2.了解红军长征的主要经过3.了解西安事变并理解和平解决西安事变的意义4.了解国共第二次合作的建立和全民族抗战的开始5.了解平型关大捷、台儿庄战役和百团大战6.知道重庆谈判和内战爆发,了解刘邓大军挺进大别山的战略行动及其意义7.了解三大战役和渡江战役8.了解对台基本政策,了解“九二共识”,认识祖国统一是历史发展的必然趋势【课时安排】1.5课时【知识体系】【主干梳理】一、了解南昌起义和井冈山会师,认识中共创建人民军队和开辟农村革命根据地的重要意义1. 南昌起义:(1)时间:年月日(建军节的由来),(2)指挥者:周恩来、贺龙、叶挺、朱德、刘伯承等人,1937年7月7日,事件爆发(又称七七事变),标志着抗日战争爆发。

之后,国共两党实现了第二次合作,正式建立了;工农红军改编为,奔赴抗日战场。

(●提示:做【当堂训练】中的第7~8题)五、了解平型关大捷、台儿庄战役和百团大战1.平型关大捷(年9月)——敌后战场(1)参战部队:八路军师(指挥者:林彪)(2)结果:歼灭日军人,(3)意义:这是抗战以来大捷。

2.台儿庄战役(年春)——正面战场(1)指挥者:国民党第五战区司令长官(2)结果:歼敌人,(3)意义:取得抗战以来的重大胜利。

3.百团大战(年8月)——敌后战场(1)目的:为粉碎日军的政策,(2)经过:八路军在的指挥下,组织一百多个团,在向日军发动大规模攻击。

(3)意义:是抗日战争中,中国军队日军的最大规模战役。

(●提示:做【当堂训练】中的第9~11题)六、知道重庆谈判和内战爆发,了解刘邓大军挺进大别山的战略行动及其意义1.重庆谈判(1945年)(1)背景:①抗战胜利后,全国人民渴望;②美国支持阴谋发动内战;③为了,蒋介石假意和谈;④中国共产党为了。

(2)结果:达成和平建国的。

2.内战爆发:(1946年6月)标志:蒋介石撕毁“双十协定”,对发动疯狂进攻。

2019年中考历史滚动小专题(一) 国共两党关系的演变复习岳麓版国共两党关系的演变国共两党关系的演变直接影响中国历史走向和革命的前途命运,是中国近现代政治史的重点内容,也是历史中考的考查热点,考查时多以当前两岸关系的热点材料作为引入点。

考查内容主要有:(1)国共两党两次合作重大事件和取得的成果:北伐战争、抗日战争、抗日民族统一战线的建立、台儿庄战役、国共两次谈判。

(2)两岸关系由对峙隔绝到加强交流:中共对台政策“一国两制”的提出及运用、台湾与大陆关系的演变等。

其中,抗日战争史、“一国两制”、海峡两岸交往是各地中考的重点和热点问题。

考查注重基础和能力迁移,形式多样,主要有选择题、材料分析题、简答题,探究题也有可能出现。

因此,复习时牢固识记基础知识的同时,还要注意掌握时事拓展。

(1)用列表比较法掌握国共两党参与的战争。

(2)关于国共进行的部分重大事件可以用关键词串联记忆。

国共一合建黄埔,行北伐,推翻吴孙剩个张;国共二合齐抗战,打败日本有保障;台儿庄国民党,百团大战共产党;国共分裂美助蒋,假和平,真备战;战略反攻大别山,战略决战三大战;百万雄师过大江,南京政权被推翻!一、单项选择题1.(2015·广东)1924年5月,孙中山在黄埔军校开学典礼上说:“要从今天起,重新做革命的基础,另外成立一种理想上的革命军。

一生一世,都不存升官发财的心理,只知道做救国救民的事业。

”两年后,该校师生积极投身的“救国救民的事业”是( )A.五四运动 B.北伐战争C.抗日战争 D.解放战争2.图片是研究历史的宝贵资料。

下图为某时期的招贴画,这一时期是( )A.五四运动 B.中国共产党成立C.国民革命运动 D.抗日战争3.叶挺独立团作为北伐先锋,在汀泗桥、贺胜桥等著名战役中,所向披靡,取得了辉煌战绩。

那么,这支部队的军事行动主要发生在哪一战场( )A.两湖战场 B.江西战场C.两广战场 D.福建、浙江战场4.“对于西安演出的这场惊险好戏的动机或政治背景,我们怎么说都行,但是有一点必须承认,它所选择的时机可谓高明之极。

国共两党关系的演变在中国近代史上,国共两党关系的演变呈现出了“合作—分裂—再合作—再分裂”的曲折发展历程。

二者关系的演变直接影响着中国历史的发展走向和革命的前途命运,因此它是我们学习中国近代政治史的重要内容之一。

下面就把新民主主义革命时期国共两党关系的演变历程归纳如下:(一)1924年1月——1927年7月国民大革命时期。

经过二七惨案,中国共产党认识到,面对强大而又凶残的敌人,仅仅依靠工人阶级的力量是不够的,只有团结一切可以团结的力量才能把革命引向胜利。

而且当时的国民党是比较革命的、真正的民主派,在社会上有一定的威望,在南方又建立了革命根据地。

因此中共决定同孙中山领导的国民党合作,建立革命统一战线。

同时,孙中山从第二次护法运动的失败中认识到,国民党内的人员过于复杂,必须改组国民党,革命才有取得成功的希望。

在中共和共产国际的帮助下,1924年1月孙中山在广州主持召开国民党“一大”,这标志着国共两党实现了第一次合作,革命统一战线正式建立。

这就有力地推动了全国工农运动的迅速发展和北伐战争的胜利进军。

但是,孙中山逝世后,蒋介石、汪精卫抛弃三大政策,打击排斥共产党人,于1927年先后制造“四一二”和“七一五”反革命政变,导致了国民大革命失败和国共合作关系的破裂。

(二)1927年7月——1937年7月国共政权十年对峙时期。

中共从大革命失败中吸取教训,决定开展武装斗争反抗国民党的反动统治,先后发动南昌、秋收和广州起义,并在斗争实践中探索出了“工农武装割据”的革命道路模式,开辟农村革命根据地,建立以瑞金为中心的红色政权,形成了国共政权对峙的局面。

以蒋介石为首的国民党反动派镇压武装起义、围剿农村革命根据地,围追堵截长征途中的工农红军。

随着日本帝国主义发动“九一八”事变、“一·二八”事变和华北事变,中日民族矛盾逐渐上升为主要矛盾。

在这种情况下,中共发表“八一宣言”,号召“停止内战,一致对外”,并且召开瓦窑堡会议,制定了建立抗日民族统一战线的策略方针。

[键入文字]

2012 中考历史国共两党的关系史

编者按:历史网为大家收集并发布了2012 中考历史国共两党的关系史,供大家参考,希望对大家有所帮助!

2012 中考历史国共两党的关系史

2012 中考历史专题复习十三--国共两党的关系史一、国共经历了两次合作、两次分

裂(一)第一次国共合作(19241927 年大革命时期) 1.合作原因①北洋军阀的反动统治与人民大众之间的矛盾成为中国社会的主要矛盾②国共两党的共同努力③共产国际的推动。

2.标志:1924 年中国国民党第一次全国代表大会的召开。

3.合作成果:①成立黄埔军校; ②进行北伐战争 4.结果:基本上推翻了北洋军阀的反动统治,打击了帝国主义和封建统治。

但由于国民党右派突然叛变革命,致使第一次国共合作破裂。

5. 破裂①原因:两党不同的阶级利益,阶级矛盾上升。

②表现:1927.4.12,蒋介介石在上海发动四一二反革命政变; 1927.7.15,汪精卫在武汉发动七一五反革命政变。

(二) 十年内战时期(19271936 年土地革命时期)

tips:感谢大家的阅读,本文由我司收集整编。

仅供参阅!

1。

(三)第二次国共合作1.原因:中日民族矛盾上升为主要矛盾2.合作的标志:1937年9月,国共两党再次合作,标志抗日民族统一战线正式形成.3.作用:取得了抗日战争的伟大胜利.(四)国共合作的破裂和国共双方的决战1.根源:①阶级利益的差别,阶级矛盾的上升.②美国的干涉.2.标志:1946年全面内战爆发,国共关系完全破裂.(五)国共两党的长期对立(1949—1979年)1.原因:阶级利益的不同,外国反华势力影响.2.影响:海峡两岸处于分裂状态.(六)国共关系的缓和(1979年以后)原因:“一国两制”构想的提出,全国人民实现祖国统一的愿望,中国国际地位提高.二、分析认识1.影响国共关系的因素(1)社会主要矛盾的变化.当民族矛盾上升为主要矛盾时,两党就有结束对抗走向合作的可能. (2)两党的阶级性质不同,是国共关系矛盾、斗争直到分裂的根本原因.(3)国际政治势力的态度与国际环境的影响.进步的国际政治势力和有利的国际环境能够促成两党之间的合作;反之,反动的国际政治势力的插手,又会加速两党关系的破裂.2.国共关系的认识1924~1949年,国共两党关系特点:呈现“合作—分裂—再合作—再分裂”的曲折发展历程. 启示:“分则两伤”,“合则两利”.民族的独立统一高于一切,没有中华民族的独立统一,就没有各阶级、各党派的前途和利益,这是全体中国人的共识.合则有利于民族的兴旺和崛起,分则对中华民族来说是战争和灾难,两党为了民族利益,应当再次合作,为了实现祖国统一大业,作出应有的贡献.祖国统一一、台湾问题1.1662年,民族英雄郑成功把荷兰殖民者从台湾赶走.1684年,清政府设台湾府.2.1895年,中日《马关条约》清政府割台湾给日本.3.1945年抗日战争胜利,台湾回到祖国的怀抱.4.人民解放战争后期,国民党残余势力退往台湾.5.1950年,美国第七舰队入侵中国台湾海峡,阻止人民解放军解放台湾.6.1979年,中美正式建立外交关系,美国承认只有一个中国,台湾是中国的一部分.7.改革开放后,邓小平提出“一国两制”的科学构想基础上,形成了“和平统一,一国两制”的对台基本方针.8.1987年,台湾当局开始被迫调整“三不政策”,两岸长期隔绝状态被打破.9.“九二共识”:海峡两岸均坚持一个中国原则.10.汪辜会谈:将“两岸经济交流,互补互利”写入协议,并就开展两岸经济、科技、文化交流达成共识.11.1995年初,江泽民提出发展两岸关系、促进和平统一进程的八项主张.二、香港的分离和回归1.1842年,中英《南京条约》割香港岛给英国2.19__年7月1日,中华人民共和国政府对香港恢复行使主权.三、澳门的分离和回归1.1553年,葡萄牙殖民者攫取了在我国澳门的居住权.2.19__年12月20日中华人民共和国政府对澳门恢复行使主权.四、港澳问题与台湾问题的区别1.港澳问题是殖民主义侵略的产物,而台湾问题是中国内战遗留问题.2.港澳问题涉及国家主权问题,而台湾问题纯属中国内政.课堂检测一、单项选择题1.海基会和海协会达成九二共识是指()A.海峡两岸均坚持一个中国原则 B.加强两岸经济交流,互补互利C.两岸直接实现通邮、通航、通商 D.双方领导人以适当身份互访2.近代以来,台湾与大陆的关系经历了分离──统一──分离的过程,这一过程与下列哪些事件直接相()①《马关条约》签订②中华民国建立③抗日战争胜利④渡江战役胜利A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④3.昔日“盈盈一水间,脉脉不得语”,如今“轻轻一拨号,频频传佳音”.海峡两岸经济文化交流日益密切是哪一基本方针的体现?()A.和平方式解放 B.“一国两制”C.“和平统一,一国两制” D.八项主张4.我国《反分裂国家法》中规定“……以和平方式实现祖国统一,最符合台湾海峡两岸同胞的根本利益.”实现祖国和平统一的前提和基础是()A.坚持一个中国原则 B.坚持社会主义道路的原则C.坚持不动用武力的原则 D.坚持反对外国干涉的原则5.“一国两制”的伟大构想适用的范围是()A.少数民族地区 B.沿海开放城市 C.经济特区 D.港、澳、台地区6.18.台湾舞剧《薪传》曾在大陆演出,引起轰动,它反映了祖国大陆和台湾同胞一脉相承的亲情关系.下列关于海峡两岸关系发展的重大事件,按其发生的先后顺序,排列正确的是()①“汪辜会谈”的举行②“和平统一,一国两制”对台基本方针的形成③江泽民“八项主张”的提出④台湾当局“三不”政策的调整A.①②③④ B.②④①③ C.②①③④ D.④②①③7.我国形成“和平统一,一国两制”的对台方针是在()A.新中国成立后B.澳门回归后C.改革开放后D.香港回归后8.“一国两制”构想首先被运用于解决问题. ()A.台湾 B.香港 C.澳门 D.威海卫9.20__年,北京故宫博物院向台北故宫举办的“雍正——清世宗文物大展”提供了37件(套)文物展品.这体现了海峡两岸的()A.商贸往夹 B.探亲访友 C.文化交流 D.捐资赈灾10.“紫荆开后白莲开,喜事翩跹接踵来.神州大地齐欢庆,一国两制谱新篇.”诗歌中的“喜事”指()A.新中国成立 B.西藏和平解放 C.“一国两制”提出 D.香港、澳门回归二、材料解析题11.统一是人心所向,大势所趋.维护统一,巩固统一,始终是历史发展的主题.那些有利于国家统一的人或事在历史的长河中依然被后人传诵与铭记.阅读下列材料:材料一毛主席诗词《沁园春·雪》(1936.02)下半阙:“……惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚.一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕……”材料二有人致信荷兰殖民者揆一:“台湾者,中国之土地也,久为贵国所踞,今余既来索,则地当归我.”————选自《中国历史》七年级下册材料三结合所学知识,回答下列问题:⑴材料一中的“秦皇”指谁?他于哪一年建立了我国历史上第一个统一的封建国家?为了巩固统一,他又创立了一套什么制度?⑵材料一中的“汉武”又是指谁?为了加强思想上的统一,他采取了什么措施?⑶材料二出自谁之口?1684年,为了加强对台湾的管辖,清朝采取了什么措施?⑷根据材料三,结合所学知识,邓小平为了完成祖国统一大业,邓小平创造性地提出了什么伟大构想?其中,中国政府于哪一年对香港恢复行使主权?澳门又于哪一年回到了祖国的怀抱?12.阅读下列材料,结合教材回答问题.材料一 1951年关于西藏问题的签字仪式在北京举行(图略)——摘自川教版《中国历史》八年级下册材料二“我相信我的政府不能永远忍受一半奴役一半自由的状况.”——摘自林肯在1858年6月的演讲《裂开的房子》材料三“乡愁是一湾浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头.”——摘自台湾著名作家余光中的《乡愁》请回答:(1)依据材料一回答:为解决西藏问题,中央人民政府主要采取的方式是什么?为加快西藏的发展,党和政府组织修建了一条“神奇的天路”,这条“天路”是指什么?(2分)(2)依据材料二回答:林肯政府为结束“一半奴役一半自由的状况”最终采取的方式是什么?在此过程中,哪一决策的出台激发了黑奴的革命情绪,扭转了战局?(2分)(3)依据材料三回答:目前我国解决“乡愁”问题的基本国策是什么?(1分)(4)上述三段材料涉及的共同问题是什么?(1分)答案略。

摘要:研究国共关系史,不仅有学术价值,而且有现实的政治意义。

从这一特殊的历史中,我们可以吸取很多的经验教训,感悟到很多涉及人类文明的启迪和智慧。

对于我们总结过去,认识现在,把握未来,都有裨益。

中华人民共和国成立之前,国共两党经历了两次合作、两次分裂。

中华人民共和国成立后,国共两党又经历了从炮声隆隆、硝烟弥漫的军事对峙到今天这种比较缓和的局面。

在中国正迅速崛起的大背景下,如何完成国家的统一大业,粉碎台独不仅考验国共两党的智慧,也是每一个爱国的中国人因该思考的问题。

关键词:国共关系两次合作和平统一20世纪初,随着中国国民党与中国共产党的相继诞生,国共两党关系遂成为近代中国历史发展的主线,并对中国社会的历史进程产生过举足轻重的作用与深远的影响。

中华人民共和国成立之前,国共两党经历了两次合作、两次分裂。

中华人民共和国成立后,国共两党又经历了从炮声隆隆、硝烟弥漫的军事对峙到今天这种比较缓和的局面。

在这里我以1949年新中国的建立为界,谈谈国共两党80余年来的恩恩怨怨,及对此的一点肤浅感想!1949年前国共两党的关系发展中国共产党与中国国民党是半殖民地半封建中国社会的一对双生子,近一个世纪的风风雨雨,使国共两党之间有那么多的恩恩怨怨。

两党间曾有过两次合作的历史,创造过两次历史性的辉煌;也有过两次“大的分裂”,给了外敌入侵以可乘之机,造成海峡两岸长达半个多世纪的对峙与隔绝。

第一次国共合作,是在国共与苏俄互利情况下达成的。

而第二次合作,最主要是因为国难当前,再加上人民的意愿,于是两党抛开私恣,共同合作以抗日。

抗日胜利后,两党再起冲突。

历史最终选择了共产党。

而于国民党被逼退守台湾前,国共关系大致可分为四期。

1923 - 1927大革命时期--第一次合作原因:反帝反封建的共同任务,这时国民党容许中共党员以个人资格加入国民党,以扩大国民革命的力量。

1927 - 1937土地革命时期--分裂原因:蒋介石叛变革命,镇压人民,这期将中共逐出国民党,进而清剿及消灭。