八年级语文爱莲说1

- 格式:pdf

- 大小:1.21 MB

- 文档页数:8

[键入文字]

初二语文《爱莲说》写作背景及作者简介

《爱莲说》写作背景

宋熙宁四年(公元1071 年),著名的理学家周敦颐来星子任南康知军。

周敦颐为人清廉正直,襟怀淡泊,平生酷爱莲花。

周敦颐来星子后,在军衙东侧开挖了一口池塘,全部种植荷花。

周敦颐来星子时已值暮年(55 岁),又抱病在身,所以每当公余饭后,他或独身一人,或邀三五幕僚好友,于池畔赏花品茗,并写下了一篇脍炙人口的散文《爱莲说》。

《爱莲说》虽短,但字字珠玑,历来为人所传诵。

一年以后,周敦颐由于年迈体弱辞官而去,在庐山西北麓筑堂定居讲学。

他留下的莲池和那篇《爱莲说》,一直为后来者珍视。

淳熙六年(公元1179 年),朱熹调任南康知军,满怀对周敦颐的仰慕之情,重修爱莲池,建立爱莲堂,并从周的曾孙周直卿那儿得到周敦颐《爱莲说》的墨迹,请人刻之于石立在池边。

朱熹作诗道:闻道移根玉井旁,花开十里不寻常;月明露冷无人见,独为先生引兴长。

赏析《爱莲说》,其重点是出淤泥而不染,濯清莲而不妖,这是全文的中心题意。

古人写文一般都是借物抒怀,同样的一句话,都有二层意思,一层喻物,一层抒怀。

同样,出淤泥而不染,濯清莲而不妖也有第二层抒怀意思。

隐喻作者本身具有出淤泥而不染,濯清莲而不妖的高尚品格。

实际上,他说的意思就是:官场黑暗,要在官场上保持自己高洁的品格,就如同莲花出淤泥而不染那么难。

这也是他为官的经验总结,因为他不想同流合污。

而濯清莲而不妖,不过是作者的一种良好愿望罢了。

常在河边走,哪有不湿鞋的道理?所以百花之中独莲而能

1。

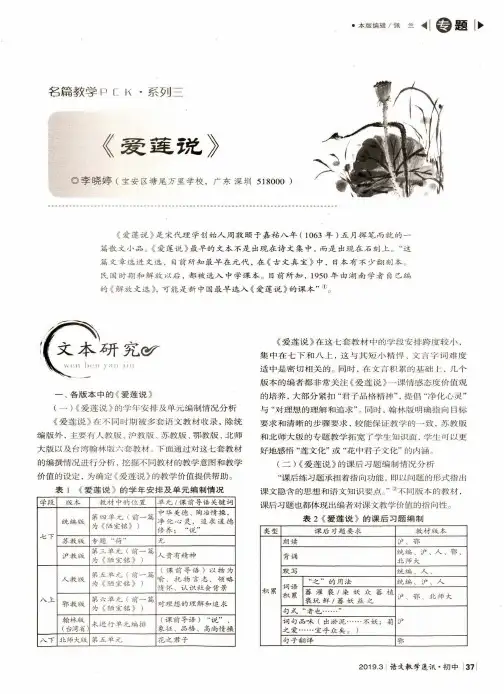

•本版编辑/佩兰◄I令题>名篇教学P匚K•系列三《庚莲珑》◎李晓婷(宝安区塘尾万里学校,广东深圳518000)《爱莲说》是宋代理学创始人周敦颐于嘉祐八年(1063年)五月挥笔而就的一篇散文小品。

《爱莲说》最早的文本不是出现在诗文集中,而是出现在石刻上。

“这篇文章选进文选,目前所知最早在元代,在《古文真宝》中,日本有不少翻刻本。

民国时期和解放以后,都被选入中学课本。

目前所知,1950年由湖南学者自己编的《解放文选》,可能是新中国最早选入《爱莲说》的课本”®o1文本研究era u j j11一、各版本中的《爱莲说》(一)《爱莲说》的学年安排及单元编制情况分析《爱莲说》在不同时期被多套语文教材收录,除统编版外,主要有人教版、沪教版、苏教版、鄂教版、北师大版以及台湾翰林版六套教材。

下面通过对这七套教材的编撰情况进行分析,挖掘不同教材的教学意图和教学价值的设定,为确定《爱莲说》的教学价值提供帮助。

表1《爱莲说》的学年安排及单元编制情况学段版本教材中的位置单元/课前导语关键词七下统编版第四单元(前一篇为《陋室铭》)中华美德、陶冶情操.净化心灵.追求道德修养;“说”苏教版专题“荷”无沪教版第三单元(前一篇为《陋室铭》)人贵有精神八上人教版第五单元(前一篇为《陋室铭》)(课前导语)以物为喻、托物言志、领略情怀、认识社会背景鄂教版第六单元(前一篇为《陋室铭》)对理想的理解和追求翰林版(台湾省)未进行单元编排(课前导语)“说”、象征、品格、高尚情操八下北师大版第五单元花之君子《爱莲说》在这七套教材中的学段安排跨度较小,集中在七下和八上,这与其短小精悍、文言字词难度适中是密切相关的。

同时,在文言积累的基础上,几个版本的编者都非常关注《爱莲说》一课情感态度价值观的培养,大部分紧扣“君子品格精神”,提倡“净化心灵”与“对理想的理解和追求”。

同时.翰林版明确指向目标要求和清晰的步骤要求,较能保证教学的一致.苏教版和北师大版的专题教学拓宽了学生知识面,学生可以更好地感悟“莲文化”或“花中君子文化”的内涵。

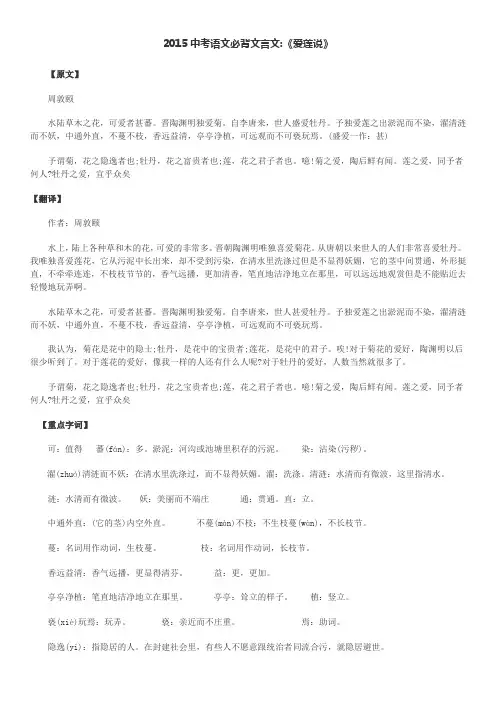

2015中考语文必背文言文:《爱莲说》【原文】周敦颐水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人盛爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

(盛爱一作:甚)予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。

莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣【翻译】作者:周敦颐水上,陆上各种草和木的花,可爱的非常多。

晋朝陶渊明唯独喜爱菊花。

从唐朝以来世人的人们非常喜爱牡丹。

我唯独喜爱莲花,它从污泥中长出来,却不受到污染,在清水里洗涤过但是不显得妖媚,它的茎中间贯通,外形挺直,不牵牵连连,不枝枝节节的,香气远播,更加清香,笔直地洁净地立在那里,可以远远地观赏但是不能贴近去轻慢地玩弄啊。

水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人甚爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

我认为,菊花是花中的隐士;牡丹,是花中的宝贵者;莲花,是花中的君子。

唉!对于菊花的爱好,陶渊明以后很少听到了。

对于莲花的爱好,像我一样的人还有什么人呢?对于牡丹的爱好,人数当然就很多了。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之宝贵者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。

莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣【重点字词】可:值得蕃(fán):多。

淤泥:河沟或池塘里积存的污泥。

染:沾染(污秽)。

濯(zhuó)清涟而不妖:在清水里洗涤过,而不显得妖媚。

濯:洗涤。

清涟:水清而有微波,这里指清水。

涟:水清而有微波。

妖:美丽而不端庄通:贯通。

直:立。

中通外直:(它的茎)内空外直。

不蔓(màn)不枝:不生枝蔓(wàn),不长枝节。

蔓:名词用作动词,生枝蔓。

枝:名词用作动词,长枝节。

香远益清:香气远播,更显得清芬。

益:更,更加。

亭亭净植:笔直地洁净地立在那里。

安徽教师资格面试初中语文《爱莲说》教案一、教学目标【知识和能力】能够疏通文意,有感情朗读、背诵课文。

【过程与方法】通过阅读文章,学习本文托物言志的手法。

【情感态度与价值观】学习莲花高洁的品质,培养“出淤泥而不染”的良好的道德品质。

二、教学重难点【教学重点】学习本文托物言志的手法。

【教学难点】理解文章的主旨,品味文章语言,提高文学鉴赏能力。

三、教学方法朗读法、自主合作与探究法、四、教学手段PPT展示五、教学过程(一)生活导入,激发兴趣导入语:同学们喜欢花草吗?你最喜欢哪一种花草?请说出理由。

结合学生回答,引出莲花过渡语:莲花,也是我国历代文人墨客的钟爱之物。

“荷风送香气,竹露滴清响”,“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”,“水中仙子并红腮,一点芳心两处开”等等,这些诗句可谓写尽了六月莲花盛开之态。

而今天,我们要接触的这位宋代文人周敦颐,更是对莲花情有独钟!在夏秋之交,莲花盛开之际,微风吹过,朵朵鲜花颔首,田田荷叶轻摇,阵阵清香悠远,作者触景生情,爱莲之洁白,感宦海之混沌,写下这篇千古佳作——《爱莲说》。

今天,我们就来品读这篇文章。

(二)通读课文,整体感知1.介绍本文的作者、写作背景及体裁。

周敦颐(1017-1073),字茂叔,北宋哲学家。

任职南康郡时,曾率属下在府署东侧开辟莲池,池中建“赏莲亭”,南北曲桥连岸。

夏秋之交,莲花盛开,清香扑鼻。

作者触景生情,写下《爱莲说》,借花述志。

“说”是古代的一种文体,属议论文的范畴,可以直接说明事物或论述道理,也可以借人借事或借物的记载来论述道理。

2.朗读课文(1)读准字音,根据注解疏通文意;(2)教师范读;(3)学生齐读,感情充沛,声音响亮,精神饱满;(三)研读课文,深入体会(1)作者从哪些方面描写莲花的?作者把莲花比作什么?并赋予了莲花哪些品格?师总结:从生长环境、体态、香气、风度描写莲花的。

他把莲花比做君子,赋予了莲高洁、质朴(洁身自好)、品行端正(正直、通情达理)、美名远扬、端庄令人敬重(仪态庄重)等品格。

初中语文文言文周敦颐《爱莲说》原文与译文(含赏析)原文水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人甚爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之宝贵者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。

莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

译文水上,陆上各种草和木的花,可爱的非常多。

晋朝陶渊明唯独喜爱菊花。

从唐朝以来世人的人们非常喜爱牡丹。

我唯独喜爱莲花,它从污泥中长出来,却不受到污染,在清水里洗涤过但是不显得妖媚,它的茎中间贯通,外形挺直,不牵牵连连,不枝枝节节的,香气远播,更加清香,笔直地洁净地立在那里,可以远远地观赏但是不能贴近去轻慢地玩弄啊。

我认为,菊花是花中的隐士;牡丹,是花中的宝贵者;莲花,是花中的君子。

唉!对于菊花的爱好,陶渊明以后很少听到了。

对于莲花的爱好,像我一样的人还有什么人呢?对于牡丹的爱好,人数当然就很多了。

赏析邓韶玉周敦颐是北宋理学濂洛学派创始人、二程(程颖、程颐)的老师。

他博学力行,品德高尚,为官清廉,不媚权贵,明断狱案,得到人民的赞赏。

北宋中叶,士大夫在封建统治者诱掖下,追求富贵利达,耽于享乐之风盛行。

作者目击时弊,慨然命笔,写成此篇借物咏志的小品,通过对莲花的爱慕与礼赞,表明自己对美好理想的憧憬,对高尚情操的崇奉,对庸劣世态的憎恶。

其懿德高行与美学情趣,在当时具有现实意义,在今天也不失其思想价值。

作者起笔说:“水陆草木之花,可爱者甚蕃。

”选用“可爱”二字,包罗群芳,表明托物寄兴,并不刻意求工,极见其立言斟酌之妙。

接着叙说“晋陶渊明独爱菊”。

陶渊明不肯为五斗米折腰,解绶归隐后,饮酒赋诗,安享“采菊东篱下,悠然见南山”的田园逸趣。

“独爱菊”,显示渊明雅致芬芳,傲然物外的性格。

继写“自李唐来,世人甚爱牡丹”。

据唐人李肇《国史补》卷中载:“京城贵游,尚牡丹,三十馀年矣。

每春暮,车马若狂,以不耽玩为耻。

爱莲说文言文翻译及阅读答案爱莲说文言文翻译及阅读答案「篇一」阅读下文,回答问题。

爱莲说周敦颐水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人盛爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

1.解释下列句中加粗的词。

(1)可爱者甚蕃____(2)陶后鲜有闻____(3)香远益清____(4)濯清莲而不妖____2.古人往往借助外物表达自己的思想情怀,刘禹锡在《陋室铭》中借陋室,表达作者安贫乐道的情趣;周敦颐在《爱莲说》中借“莲”表达的是?______________________________________________3.“晋陶渊明独爱菊”中的“陶渊明”你了解他多少? 请你写出最能反映他性格的一句诗或者能够反映他性格的小故事(故事要相对完整)。

______________________________________________4.《爱莲说》中“爱菊、爱牡丹”代表的人生态度分别是什么?______________________________________________5.周敦颐说莲“出淤泥而不染”,请你从环境与人的关系的角度,提炼出这句话蕴含的观点。

______________________________________________6.作者钟情于莲花,并以莲自况来表白他的生活态度。

请你以“莲,不求富贵乃花中君子”,写出下句使之成为一组对偶句。

上句:莲,不求富贵乃花中君子下句:松,_____________是树中勇士参考答案:1.①多②少③更加④美丽而不庄重2.对君子不同流合污、庄重、质朴、正直品质的赞美和追求3.示例:少无适俗韵,性本爱丘山为五斗米折腰的故事。

4.爱菊:代表的人生态度是隐居避世爱牡丹:代表的人生态度是追求功名利禄。

初二语文《爱莲说》教案大全《爱莲说》是北宋理学家周敦颐创作的一篇散文。

这篇文章通过对莲的形象和品质的描写,歌颂了莲花坚贞的品格,从而也表现了作者洁身自爱的高洁人格和洒落的胸襟。

接下来是小编为大家整理的初二语文《爱莲说》教案大全,希望大家喜欢!初二语文《爱莲说》教案大全一教学目标:1、了解有关周敦颐的文学常识;在疏通文意的基础上识记重点文言词语。

2、学习本文托物言志的写法,理解骈散结合的句式特点,掌握衬托的写作手法及其作用。

3、理解文章的主旨,结合莲、菊、牡丹的象征意义,体会托物言志的写法。

4、学习莲花高洁的品质,培养“出淤泥而不染”的良好的道德品质;体味周敦颐的人格魅力,做一个洁身自好、品德高尚的人。

教学重点:目标2.教学难点:目标3.教学方法:朗读、研讨。

课型:新授课。

课时数:2课时。

教学过程:第一课时:一、创设情境,导入新课:大自然为我们创设了一个美好的生活空间,它用用万紫千红的花来为我们渲染了一个清新的绿色世界。

正因为有花,这个世界才变得更加丰富多彩。

所以,人们都非常爱花,并写出了许多脍炙人口的诗句。

可以说,描写花的诗句比比皆是。

但是,有一位古人,他却百花不爱,偏偏对莲花情有独钟,并为它写下了一篇传世佳作。

这就是我们今天要学习的《爱莲说》二、整体感知课文内容:1、“爱莲说”这个题目的意思是论说一下喜爱莲花的道理。

“说”是古代论说文的一种体裁,可以直接说明事物、阐述道理,也可以通过叙事、写人、咏物来论说道理。

《爱莲说》属于后一种。

2、作者:周敦颐(1017—1073),北宋著名的唯心主义哲学家。

字茂叔,道州人。

历任地方官吏,曾任虔州通判等职。

晚年在庐山莲花峰下建书堂讲书。

世称之为濂溪先生,卒谥元。

著有《周元公集》《太极图说》《通书》。

3、《爱莲说》选自《周元公集》,是周敦颐于熙宁初年(1068)擢为南康郡守时写下的。

他曾于府治东侧开辟一块四十余丈宽长的莲池,池中建赏莲亭,南北曲桥连岸。

夏秋之交,莲花盛开,批霞含露,亭亭玉立。

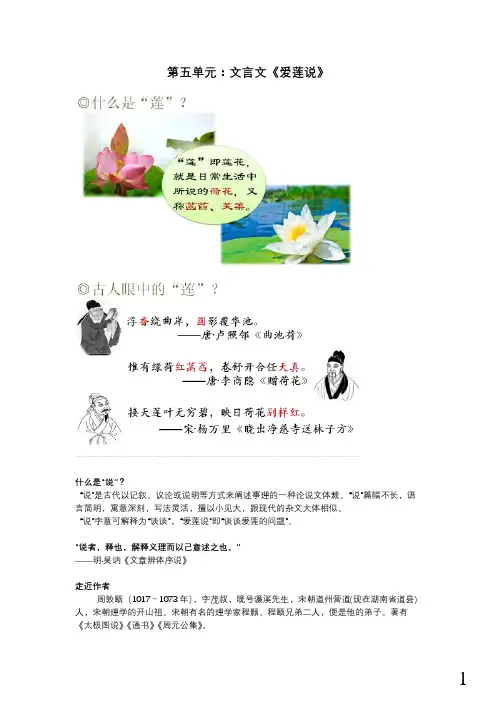

第五单元:文言文《爱莲说》什么是“说”?“说”是古代以记叙、议论或说明等方式来阐述事理的一种论说文体裁。

“说”篇幅不长,语言简明,寓意深刻,写法灵活,擅以小见大,跟现代的杂文大体相似。

“说”字意可解释为“谈谈”,“爱莲说”即“谈谈爱莲的问题”。

“说者,释也,解释义理而以己意述之也。

”——明·吴讷《文章辨体序说》走近作者周敦颐(1017-1073年),字茂叔,晚号濂溪先生,宋朝道州营道(现在湖南省道县)人,宋朝理学的开山祖。

宋朝有名的理学家程颢、程颐兄弟二人,便是他的弟子。

著有《太极图说》《通书》《周元公集》。

舂陵周茂叔,人品甚高,胸怀洒落,如光风霁月。

——黄庭坚写作背景周敦颐酷爱莲花,于濂溪书院内建造“爱莲堂”,堂前建有一“莲池”,先生在讲学研读之余,常缓游于堂前。

据清邓显鹤《周子全书》《年谱》记载:“八年癸卯。

先生四十七(即嘉祐八年,公元1063年),正月七日,邀余杭钱建侯(拓)、四明沈希颜游岩题石,并有诗刻石。

五月,作《爱莲说》。

读一读爱莲说水陆/草木之花,可爱者/甚蕃(fán)。

晋/陶渊明/独爱菊。

自/李唐来,世人/甚爱牡丹。

予/独爱莲之/出淤泥/而不染,濯(zhuó)清涟(lián) /而不妖,中通/外直,不蔓(màn)/不枝,香远/益清,亭亭/净植,可远观/而不可亵(xiè)玩焉。

予/谓菊,花之/隐逸者也;牡丹,花之/富贵者也;莲,花之/君子者也。

噫(yī)!菊之爱,陶后/鲜(xiǎn)有闻。

莲之爱,同予者/何人?牡丹之爱,宜乎/众矣!课文译读水陆草木之花,可爱者甚蕃。

①可:值得。

②蕃:通“繁”,多。

【译文】:水上、陆地上的各种花草树木,值得喜爱的非常多。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人甚爱牡丹。

①陶渊明(365—427),名潜,字元亮,自称五柳先生,世称靖节先生,东晋著名诗人、隐士。

著有名句“采菊东篱下,悠然见南山”。

②独:只,唯独。

爱莲说【宋】周敦颐水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人盛爱牡丹;予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭静植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人;牡丹之爱,宜乎众矣。

【注释】①爱莲说:选自《周元公集》。

著有《太极图说》《通书》等。

“说”,是古代论说文的一种体裁,可以说明事物,也可以论述道理。

②蕃(fán):多。

③晋陶渊明独爱菊:陶渊明(365-427),一名潜,字元亮,东晋浔阳(现在江西省九江县)人,东晋著名诗人。

他独爱菊花,常在诗里咏菊,如《饮酒》诗里的“采菊东篱下,悠然见南山”,向来称为名句。

④自李唐来,世人甚爱牡丹:唐朝以来,人们很爱牡丹。

李唐,指唐朝。

唐朝的皇帝姓李,所以称为“李唐”。

世人,社会上的一般人。

唐人爱牡丹,古书里有不少记载,如唐朝李肇的《唐国史补》里说:“京城贵游,尚牡丹……每春暮,车马若狂……种以求利,一本(一株)有直(同“值”)数万(指钱)者。

”⑤予独爱莲之出淤泥而不染:我单单喜欢莲花,喜欢它从污泥里生出却不被沾染。

予,我。

淤泥,池塘里积存的污泥。

⑥濯(zhuó)清涟而不妖:经过水播的。

濯,洗涤。

清涟,水清而有微波的样子,这里指清水。

妖,美丽而不端庄。

⑦不蔓不枝:不牵牵连连的,不枝枝节节的。

⑧香远益清:香气越远越清。

益,更,越。

⑨亭亭:耸立的样子。

亭亭净植,笔直的洁净的立在那里。

⑩亵(xiè)玩:近前把玩。

亵,亵渎不尊重。

①①隐逸者:隐居的人。

封建社会里,有些人不愿意跟统治者同流合污,便隐居避世。

①②牡丹,花之富贵者也:牡丹是花中的“富人”。

①③君子:道德高尚的人。

①④噫(yī):叹词,相当于“唉”。

①⑤菊之爱:对于菊花的爱好。

①⑥鲜(xiǎn)有闻:很少听到。

鲜,少。

①⑦宜乎:宜,应当,这里和“乎”连用,有“当然”的意思。

初中语文《爱莲说》精品教案第一章:教学目标与内容1.1 教学目标1. 理解并背诵《爱莲说》全文。

2. 掌握文言文的基本阅读技巧,能够自主翻译课文。

3. 理解莲的象征意义,领会作者的品格追求。

4. 培养学生的审美情趣和文学鉴赏能力。

1.2 教学内容1. 课文朗读与背诵。

2. 文言文词汇与句式解析。

3. 莲的象征意义探讨。

4. 作文练习:以莲为主题,创作一篇小作文。

第二章:课文朗读与背诵2.1 教学目标1. 正确、流利、有感情地朗读课文。

2. 背诵课文,理解课文大意。

2.2 教学步骤1. 课文朗读:指导学生正确朗读课文,注意语气、节奏的把握。

2. 课文背诵:分组比赛,激发学生背诵兴趣,检查背诵效果。

第三章:文言文词汇与句式解析3.1 教学目标1. 掌握课文中的重点文言文词汇和句式。

2. 能够运用所学知识自主翻译课文。

3.2 教学步骤1. 文言文词汇解析:分析课文中的重点词汇,解释词义。

2. 文言文句式解析:分析课文中的特殊句式,如判断句、省略句等。

第四章:莲的象征意义探讨4.1 教学目标1. 理解莲的象征意义。

2. 领会作者的品格追求。

4.2 教学步骤1. 莲的象征意义讨论:引导学生探讨莲的象征意义,如纯洁、高洁等。

2. 作者品格追求分析:分析作者通过莲所表达的品格追求,如淡泊名利、坚守原则等。

第五章:作文练习5.1 教学目标1. 培养学生的写作能力。

2. 引导学生运用所学知识进行创作。

5.2 教学步骤1. 作文题目发布:以莲为主题,创作一篇小作文。

2. 作文指导:引导学生运用所学的莲的象征意义和品格追求进行创作。

3. 作文批改与讲评:挑选优秀作文进行展示和点评,提高学生的写作水平。

第六章:课堂互动与讨论6.1 教学目标1. 提高学生的课堂参与度。

2. 培养学生的思辨能力和团队合作精神。

6.2 教学步骤1. 小组讨论:将学生分成小组,讨论莲的象征意义和作者的品格追求。

2. 小组分享:每个小组选择一名代表分享讨论成果,其他小组成员可以进行补充和评价。

《爱莲说》说课稿(通用4篇)《爱莲说》篇1(一)教材分析 1、教材简析:《爱莲说》是八年级的一篇文言文,对于八年级的学生来说,因为很多文言知识是原来学生没有学过的,所以在目标的设定上既要对字词落实,又要掌握本文的写法及文章的中心,感悟古人追求的“君子”之风。

对于九年级来说则更应该注意知识的系统性,尤其是知识点的整合。

2、教学目标:知识目标:理解课文内容,并在此基础上背诵课文。

能力目标:了解托物言志的写法。

情感目标:认识作品的现实意义,提高生活情趣。

3、教学重点:理解作品内容及作者的思想。

4、教学难点:如何通过“莲花”来表现作者的理想的。

(二)学生分析九年级的学生已经出现了严重的两极分化,学习成绩优异的同学对八年级的文言文基础掌握得非常牢固,需要进行拓宽、拓深的练习。

而基础薄弱的学生应在加强基础复习的同时努力提高他们的能力。

这部分同学往往自尊心较强,教师要注意采用合理的教育方法,做因材施教。

对于双差生要根据他们的弱点,选准切入点很啊抓基础,确保他们合格毕业。

(三)教学准备1、学生课前活动安排:搜集写作背景给予本课相关的链接。

2、教师课前活动安排:准备好幻灯片和上课所用媒体;教学资料。

资料如下:写作背景《爱莲说》选自《周元公集》。

作者周敦颐,宋代哲学家。

《宋史》上说他“博学力行”,并引用宋代著名文学家、江西诗派首领黄庭坚的话,评价他:“人品甚高,胸怀洒落,如光风霁月。

廉于取名而锐于取志,薄于微福而厚于得民,菲于奉身而燕及茕嫠,陋于希世而尚友千古。

”虽然他一生担任过州县地方官吏,但他平时更喜欢游览各处名胜,潜心研究学问,是一个事必躬亲、处事公正、颇受时人拥戴的学者。

他厌弃封建社会那种纸醉金迷的生活,以素净、淡泊为足,以“饱暖”、“康宁”为乐。

特别喜爱“出淤泥而不染”的莲花。

在江西南康郡为官期间,亲自率领部下在旧南康府署一侧,挖池种莲,并独出心裁地把莲池叫做“爱莲池”。

每当夏日炎炎,他漫步池畔,倾心欣赏,全神思索。

爱莲说800字作文第一篇:我读《爱莲说》我是一名初中生,在语文课上,老师让我们读一篇文章叫《爱莲说》,让我印象深刻。

这篇文章的主要内容是赞美莲花之美,莲花之静。

作者曾经是个有识之士,但因家境贫寒,失意之际,来到南京观赏莲花。

从此,他的心灵得到了净化,莲花之美让他摆脱了心中的苦闷。

在文章中,作者使用了“更新念,洗涤灵魂”,“动人心弦”,“淡泊得潜”的语言表达,让读者感受到了莲花之美。

读完这篇文章,让我感受到了莲花之美的妙处。

莲花是淡泊的化身,它在长时间的破土之后,终于迎来了绚丽的生命。

在水边,它以柔美的姿态诠释着淡泊,那清秀的枝叶,深深的吸引了我。

而莲花之前,此时就如没有经历过一切一切的木讷之石般安之若素。

它静静地开着花,像是在宣告着自己的宁静。

在学习的过程中,从《爱莲说》这篇文章中我也学到了很多:语言的生动性,文字的感染力,以及对美的敏锐洞察力和执著的追求精神。

这篇文章让我感受到了大自然的美丽,深刻地体验到莲花淡泊的美德,又更加明白了读书的重要性。

第二篇:我的心灵花园《爱莲说》是一篇非常优美的文章,它让我深刻地认识了莲花。

正是由于作者的真情流露,使我看到了诗和远方的无限可能,让我打开了心灵花园的大门。

这篇文章的精神内涵主要是对莲花的赞美,是一种对大自然中生命的敬畏,是一种对淡泊和诗意人生的推崇。

文章中的“见者众而且仅见其花,问之不知为何物,听者良而且仅闻其香,问之不知为何谢”。

这话语直指了当时社会的享乐主义虚浮和人们心态的趋世崇名,是一种对人们奋发向上的鞭策。

对我来说,这篇文章不仅在视觉上带给我美的享受,更是在灵魂上带给了我深邃的思考。

母亲曾告诉过我:欣赏生命中美,需要在淡泊平凡中发现其真谛。

当我看到莲花时,就好像听到了一位老者的教诲,让我明白了生命的意义和价值。

所以,莲花,它是诗情画意的化身,教会了我对生命的珍惜。

《爱莲说》是一篇向人们传递美的文章,是一篇传达理念的文章,让我触摸到思想的碰撞过程,让我感受到人文精神的魅力和生命实质的巨大。

初中语文爱莲说的知识点《爱莲说》是唐代著名诗人白居易的一首诗,诗歌描绘了莲花在水中纵情舞动的美景,表达了作者对莲花的热爱之情,也透露出了对人生境遇的不同寻常的感慨。

这首诗既有超凡入圣的意境,又有亲近人民的情感表达,因而成为文人墨客驾驭诗歌艺术的高峰之作,在中华文化史上具有重要地位。

下面就具体分析一下《爱莲说》中的语文知识点。

一、运用夸张手法诗歌用语夸张、艳丽,描述了莲花清幽绝世的美而引发了读者的共鸣情感,这是诗歌艺术中常见的手法,叫做“夸张”。

如“荷叶已经碧,菰蒲未能枯,嫩芽犹可上,鲜华正在舒。

”语言的精彩夸张直接把读者带入了丽水之上,让人身临其境。

二、运用比喻和拟人手法拟人法:这一手法在诗中的运用,让人“看到”莲花在风中舞动,仿佛就是一个迷人的舞蹈伴侣。

比如诗歌中的“舞动清影翩翩”。

这里的“翩翩”一词,本来指舞蹈上的一种舞步,但赋予了舞蹈动作一种清新、优雅、轻盈的意象。

比喻法:比喻法是诗歌表达中最常用的一种手法。

《爱莲说》一诗中,白居易使用了大量的比喻手法,使得莲花的美好形象更加凸显。

如“初出茅庐”、“玉笋”、“绝艳”等等。

这些词语的使用,让莲花显得充满生机和活力,更能引起读者的美感。

三、运用重复和对偶手法重复与对偶是《爱莲说》的一大特色,是白居易在诗歌艺术方面的高超表现。

通过这些手法,表达出诗人对莲花的痴爱之情以及对人生的感悟。

例如:“烟霞出岫古今同,穷途崎岖总抵御,道狭荆棘嫩叶苦,夜寒风露谁家子。

”在这些文字中,重复和对偶的使用,让读者感受到莲花独特的气质和品质。

四、运用换韵和通假手法换韵法:唐诗的特色之一就是换韵的使用,这种手法能够增加语言的韵律效果,使文辞更为优美。

如诗句“疑似鱼鳞分向背,总因画藻结同心。

”这段文字运用了“背心”、“同心”等近似韵的词汇,增加了整篇诗歌的美感效果。

通假法:《爱莲说》一诗中,通假的使用也是一大特色。

这种语言手法通过词语的换代和替换达到引起读者注意的目的。

通假的使用表现在这首诗的很多方面,如“入骨相思知不知”中,“相思”这个词的通假代替“风思”;或者“菰蒲”和“姑苏”同音相通,“曲水”和“越水”也类似。

初中语文《爱莲说》精品教案第一章:教学目标与内容1.1 教学目标理解《爱莲说》的文意及作者周敦颐的思想感情。

学习文言文的阅读技巧,提升文言文理解能力。

培养对传统文化和文学的兴趣,提高审美情趣。

1.2 教学内容课文《爱莲说》的阅读与理解。

分析课文中的意象、修辞和哲理。

探讨作者对莲花的赞美与自我品质的投射。

第二章:教学重点与难点2.1 教学重点掌握《爱莲说》中的关键信息和文学特点。

解读课文中的象征意义和深层含义。

培养学生的文学鉴赏能力和批判性思维。

2.2 教学难点理解莲在不同文化中的象征意义。

分析周敦颐借助莲花表达的道德理想和人生观。

引导学生将课文内容与现实生活相联系。

第三章:教学方法与手段3.1 教学方法讲授法:对课文进行详细解读和分析。

互动讨论法:分组讨论,分享对课文的理解和感悟。

情境教学法:通过图片、音乐等创设学习情境。

3.2 教学手段多媒体教学:使用PPT展示课文相关图片和视频资料。

网络资源:搜索与课文相关的文化背景资料供学生阅读。

分角色朗读:学生分角色朗读课文,增强语感。

第四章:教学步骤与活动4.1 导入新课通过展示莲花图片,引导学生分享对莲的印象。

简介作者周敦颐及其文学地位。

4.2 自主学习学生自读课文,理解大意。

学生查找生字词,解释其含义。

4.3 课堂讲解详细讲解课文,分析意象和修辞。

探讨莲花的象征意义和作者的思想感情。

4.4 小组讨论学生分组讨论,分享对课文的理解和感悟。

各组汇报讨论成果,进行互动交流。

4.5 课堂练习学生完成练习题,巩固所学内容。

教师点评练习,解答学生疑问。

第五章:教学评价与反馈5.1 教学评价课堂问答:检查学生对课文的理解程度。

练习作业:评估学生的学习效果和应用能力。

学生自评:鼓励学生反思自身的学习过程和收获。

5.2 教学反馈学生反馈:收集学生对教学的意见和建议。

教学日志:记录教学过程中的优点和不足。

教学改进:根据反馈调整教学方法和策略,提高教学质量。

第六章:课内外延伸活动6.1 活动设计组织学生参观莲花池或植物园,观察莲花的生长环境和特征。