七年级下册期末语文复习资料之爱莲说

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:11

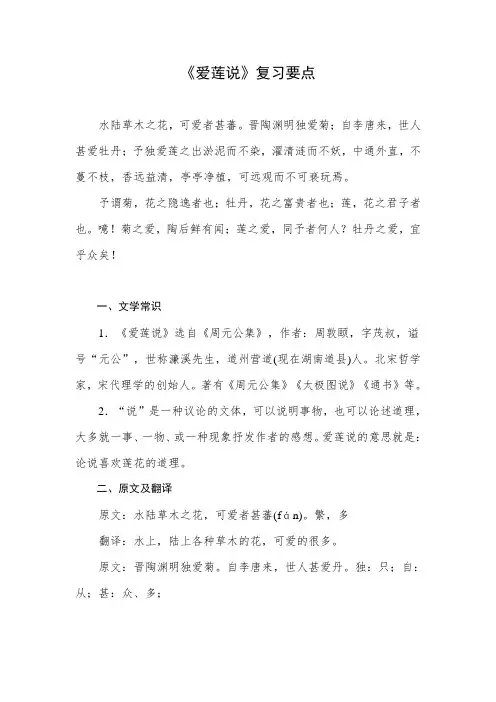

《爱莲说》复习要点水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人甚爱牡丹;予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣!一、文学常识1.《爱莲说》选自《周元公集》,作者:周敦颐,字茂叔,谥号“元公”,世称濂溪先生,道州营道(现在湖南道县)人。

北宋哲学家,宋代理学的创始人。

著有《周元公集》《太极图说》《通书》等。

2.“说”是一种议论的文体,可以说明事物,也可以论述道理,大多就一事、一物、或一种现象抒发作者的感想。

爱莲说的意思就是:论说喜欢莲花的道理。

二、原文及翻译原文:水陆草木之花,可爱者甚蕃(fán)。

繁,多翻译:水上,陆上各种草木的花,可爱的很多。

原文:晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人甚爱丹。

独:只;自:从;甚:众、多;翻译:晋朝的陶渊明唯独喜爱菊花。

自唐朝以来,世间的人们大多喜爱牡丹。

原文:予独爱莲之出淤泥而不染,淤泥:河沟或池塘里积存的污泥;而:却(可是,但是);染:被污染。

翻译:我则唯独喜爱莲——(我喜欢)莲从淤积的污泥里生长出来,却不受污染;原文:濯清涟而不妖,濯:洗涤; 清涟:水清而有微波,这里指清水;妖:美丽而不庄重;翻译:经清水的洗涤,却不显得娇媚,原文:中通外直,不蔓不枝,不蔓:不生枝蔓; 不枝:不长枝节。

翻译:它的茎梗里面通透,外形挺直,不过牵牵连连,也不枝枝节节。

原文:香远益清,亭亭净植,益:越发,更加; 亭亭:耸立的样子;植:树立;翻译:香气远播,越发清新,笔直洁净地站在那里,原文:可远观而不可亵(xiè)玩焉。

亵玩:玩弄亵:亲近而态度不庄重;焉:助词;翻译:只能在远处观赏,却不能靠近去玩弄啊。

原文:予谓菊,花之隐逸者也;谓:认为,以为。

隐逸:隐世避居;翻译:我认为,菊花是花中的隐士;原文:牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

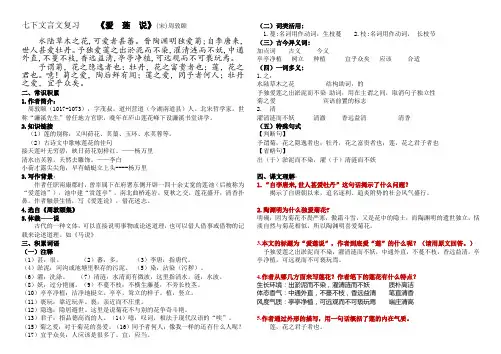

七下文言文复习《爱莲说》(宋)周敦颐水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人甚爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也:牡丹,花之富贵者也;莲,花之君也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人;牡丹之爱,宜乎众矣。

二、常识积累1.作者简介:周敦颐(1017-1073),字茂叔。

道州营道(今湖南道县)人。

北宋哲学家。

世称“濂溪先生”曾任地方官职,晚年在庐山莲花峰下设濂溪书堂讲学。

2.知识链接(1)莲的别称:又叫荷花、芙蕖、玉环、水芙蓉等。

(2)古诗文中歌咏莲花的佳句接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

——杨万里清水出芙蓉,天然去雕饰。

——李白小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头----杨万里3.写作背景:作者任职南康郡时,曾率属下在府署东侧开辟一四十余丈宽的莲池(后被称为“爱莲池”),池中建“赏莲亭”,南北曲桥连岩。

夏秋之交,莲花盛开,清香扑鼻。

作者触景生情,写《爱莲说》,借花述志。

4.选自《周敦颐集》5.体裁——说古代的一种文体,可以直接说明事物或论述道理,也可以借人借事或借物的记载来论述道理。

如《马说》三、积累词语(一)注释(1)甚:很。

(2)蕃:多。

(3)李唐:指唐代。

(4)淤泥:河沟或池塘里积存的污泥。

(5)染:沾染(污秽)。

(6)濯:洗涤。

(7)清涟:水清而有微波,这里指清水。

涟,水波。

(8)妖:过分艳丽。

(9)不蔓不枝:不横生藤蔓,不旁长枝茎。

(10)亭亭净植:洁净地挺立。

亭亭,耸立的样子。

植,竖立。

(11)亵玩:靠近玩弄。

亵,亲近而不庄重。

(12)隐逸:隐居避世。

这里是说菊花不与别的花争奇斗艳。

(13)君子:指品德高尚的人。

(14)噫:叹词,相法于现代汉语的“唉”。

(15)菊之爱:对于菊花的喜爱。

(16)同予者何人:像我一样的还有什么人呢?(17)宜乎众矣:人应该是很多了。

宜,应当。

(二)词类活用:1.蔓:名词用作动词,生枝蔓2.枝:名词用作动词,长枝节(三)古今异义词:加点词古义今义亭亭净植树立种植宜乎众矣应该合适(四)一词多义:1.之:水陆草木之花结构助词,的予独爱莲之出淤泥而不染助词,用在主谓之间,取消句子独立性菊之爱宾语前置的标志2. 清濯清涟而不妖清澈香远益清清香(五)特殊句式【判断句】予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也【省略句】出(于)淤泥而不染,濯(于)清涟而不妖四、课文理解:1.“自李唐来,世人甚爱牡丹”这句话揭示了什么问题?揭示了自唐朝以来,追名逐利、趋炎附势的社会风气盛行。

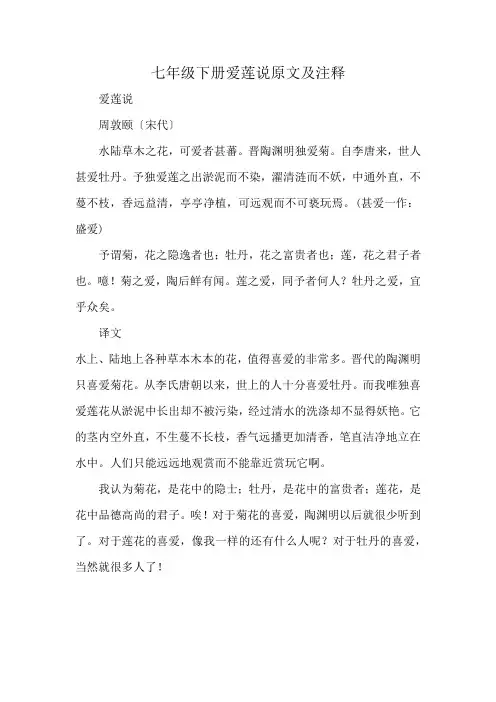

七年级下册爱莲说原文及注释

爱莲说

周敦颐〔宋代〕

水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人甚爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

(甚爱一作:盛爱)

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。

莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

译文

水上、陆地上各种草本木本的花,值得喜爱的非常多。

晋代的陶渊明只喜爱菊花。

从李氏唐朝以来,世上的人十分喜爱牡丹。

而我唯独喜爱莲花从淤泥中长出却不被污染,经过清水的洗涤却不显得妖艳。

它的茎内空外直,不生蔓不长枝,香气远播更加清香,笔直洁净地立在水中。

人们只能远远地观赏而不能靠近赏玩它啊。

我认为菊花,是花中的隐士;牡丹,是花中的富贵者;莲花,是花中品德高尚的君子。

唉!对于菊花的喜爱,陶渊明以后就很少听到了。

对于莲花的喜爱,像我一样的还有什么人呢?对于牡丹的喜爱,当然就很多人了!。

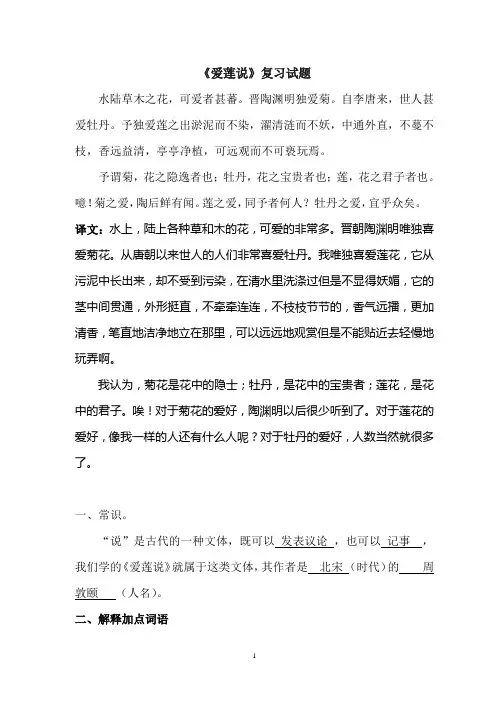

《爱莲说》复习试题水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人甚爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之宝贵者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。

莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

译文:水上,陆上各种草和木的花,可爱的非常多。

晋朝陶渊明唯独喜爱菊花。

从唐朝以来世人的人们非常喜爱牡丹。

我唯独喜爱莲花,它从污泥中长出来,却不受到污染,在清水里洗涤过但是不显得妖媚,它的茎中间贯通,外形挺直,不牵牵连连,不枝枝节节的,香气远播,更加清香,笔直地洁净地立在那里,可以远远地观赏但是不能贴近去轻慢地玩弄啊。

我认为,菊花是花中的隐士;牡丹,是花中的宝贵者;莲花,是花中的君子。

唉!对于菊花的爱好,陶渊明以后很少听到了。

对于莲花的爱好,像我一样的人还有什么人呢?对于牡丹的爱好,人数当然就很多了。

一、常识。

“说”是古代的一种文体,既可以发表议论,也可以记事,我们学的《爱莲说》就属于这类文体,其作者是北宋(时代)的周敦颐(人名)。

二、解释加点词语1、蕃.:(多)2、独.爱菊:(仅,只)3、陶后鲜.有闻:(少)4、余独爱莲之.出淤泥..而不染(放在主谓间,取消句子的独立性)(污泥)5、亭亭..(挺立的样子)净.(洁净)植.(树立)6、可远观而不可亵玩..(玩弄)焉 7、宜.乎众矣:(应当)四、专题练习1. 用自己的语言概括作者赞扬的莲花的高贵品质。

答:正直、通达、庄重、洁身自好、不与世俗同流合污、清高而美名远扬。

2. 文中写莲花,为什么还提到了菊和牡丹呢?答:用菊和牡丹来衬托突出莲的高洁品质。

菊是正面衬托,牡丹是反面衬托。

3. 文中对莲花的描写有什么作用?答:通过描写莲的形象,赋予莲以美好的品质,进而以花喻人,揭示作者不慕名利,洁身自好的品质。

4. 本文将花的形象比拟人的品质,莲、菊、牡丹各比拟怎样的生活态度?答:莲比拟不慕名利,洁身自好的生活态度;菊比拟隐逸的生活态度;牡丹比拟贪慕富贵的生活态度。

以下是为⼤家提供的《初⼀语⽂⽂⾔⽂《爱莲说》原⽂及翻译》,供⼤家参考!相关推荐:||《爱莲说》 作者:周敦颐 ⽔陆草⽊之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊。

⾃李唐来,世⼈甚爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥⽽不染,濯清涟⽽不妖,中通外直,不蔓不枝,⾹远益清,亭亭净植,可远观⽽不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君⼦者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。

莲之爱,同予者何⼈? 牡丹之爱,宜乎众矣。

注释 1.说:⼀种议论⽂的⽂体,可以直接说明事物或论述道理,也可以借⼈、借事或借物的记载来论述道理。

“说”是古代⽤以记叙、议论或说明等⽅式来阐述事理的⽂体,⼤多是借事物或⼀种现象来抒发作者的感想,写法上不拘⼀格,⾏⽂崇尚⾃由活泼,波澜起伏,篇幅⼀般长短不定,跟现代杂⽂颇为相似。

它可以直接说明事物,阐述事理,也可以托物寓意,借物抒情。

2.晋陶渊明独爱菊:晋朝陶渊明只喜爱菊花。

陶渊明(365-427),⼀名潜,字元亮,⾃称五柳先⽣,世称靖节先⽣,东晋浔阳柴桑(现今江西省九江县)⼈,东晋⼈。

是的隐⼠。

他独爱菊花,常在诗⾥咏菊,如《饮酒》诗⾥的“采菊东篱下,悠然见南⼭”,向来称为名句。

⾃李唐来,世⼈盛爱牡丹:从唐朝以来,⼈们很爱牡丹。

李唐,指唐朝。

唐朝的皇帝姓李,所以称为“李唐”。

世⼈,社会上的⼀般⼈。

唐⼈爱牡丹,古书⾥有不少记载,如唐朝李肇的《唐国史补》⾥说:“京城贵游,尚牡丹……每春暮,车马若狂……种以求利,⼀本(⼀株)有直(同“值”)数万(指钱)者。

”译⽂ ⽔上和地上各种草⽊的花,可以喜爱的有很多。

晋朝陶渊明只喜爱菊花。

⾃唐朝以来,世⼈⼤多喜爱牡丹。

我则唯喜爱莲——莲从淤积的污泥⾥⽣长出来,却不受泥的沾染;在清⽔⾥洗涤过,⽽不显得妖媚;(它的茎)内空外直,不⽣枝蔓,不长枝节,⾹⽓远播,更显得清幽,笔直地洁净地⽴在那⾥,(只)可以从远处观赏,却不能轻易贴近去玩弄啊。

我认为,菊是花中的隐⼠;牡丹是花中富贵的花;莲是花中的君⼦。

《爱莲说》复习资料!超详细!超全!《爱莲说》一、文学常识识记1.作者,字,晚年在庐山莲花峰下濂溪堂讲学,故又称为,谥号。

时期家。

2.“说”是一种文体,可以,也可以,但都是为了。

二、重点字词整理(一)注音或填字1.出yū()泥而不r?n()zhuó()清涟而不妖亭亭jìng()植不可xiè()玩焉2.可爱者甚蕃.()隐逸.()者陶后鲜.()有闻(二)特殊词语1.通假字可爱者甚蕃.同,意思是:2.古今异义(1)宜.乎众矣古义今义(2)香远益清,亭亭净植.古义今义(3)陶后鲜.有闻古义今义3.词类活用(1)不蔓.不枝.蔓名词用作动词,解释为:枝名词用作动词,解释为:(2)香远.益清.远形容词用作动词,解释为:清形容词用作动词,解释为:(3)可远观而不可亵.玩焉亵形容词用作状语,解释为:4.一词多义(1)远:香远.益清可远.观而不可亵玩焉(2)清:香远益清.濯清.涟而不妖(3)之:水陆草木之.花莲之.出淤泥而不染菊之.爱,陶后鲜有闻5.归纳成语典故(1) :生长在淤泥中,而不被污泥所污染。

(2) :既不蔓延,也不分枝。

比喻说话或写文章简明扼要,不拖泥带水。

(三)重点注解1.晋陶渊明独.爱菊独2.自.李唐来,世人甚爱牡丹自3.出淤泥而不染.,濯.清涟而不妖.染濯清涟妖4.香远益清,亭亭净.植净5.可远观而不可亵玩焉远观亵玩6.牡丹之爱,宜乎众矣..众矣三、重点句子翻译1.水陆草木之花,可爱者甚蕃。

2.自李唐来,世人甚爱牡丹。

3.予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

4.予谓菊,花之隐逸者也。

5.噫!菊之爱,陶后鲜有闻。

莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

四、基本内容理解1.用文中的语句回答:(1)比喻君子既不与世俗同流合污,又不孤高自傲的句子(2)比喻君子通达事理,行为方正,美名远扬的句子是(3)比喻君子志洁行廉,庄重而又令人敬佩的句子是(4)与“近朱者赤,近墨者黑”意思相反的一句是(5)文中最能概括莲的高贵品质的一句话是(6)《爱莲说》中的主旨句是(7)文中“晋陶渊明独爱菊”原因的句子是,“世人甚爱牡丹”的原因是,“予独爱莲”的原因是2.本文采用了的写法,通过对莲的形象和品格的描写,赞美的气节,鄙弃的恶浊世风,表现了作者的生活态度。

七年级下册爱莲说知识点《爱莲说》是唐代诗人白居易所作的一首抒情诗。

这首诗写了作者对着池塘里盛开莲花的美景,感叹花中之王、淡泊高雅、不与世争的品质,同时也表达了作者的悲愤和对身世的感叹。

本文将从诗歌的分析、背景、气氛、思想及运用修辞手法等几个方面介绍中学生应该掌握的《爱莲说》知识点。

一、诗歌的分析《爱莲说》是一首七绝,指的是每一句有七个字且每一句都是对仗式的诗句。

这首诗从描写莲花的自然景色到表现了人物的情感,是一篇半抒情半议论文的优秀诗篇。

这首诗具有传神、写景、抒情、议论等多种特点,在文学史上有着不可忽视的地位。

中学生应当理解这一点,掌握和理解此种诗歌形式在这篇诗歌中的作用及意义。

二、背景本诗所写之池,即白居易的芜湖龙山寺荷塘。

荷塘四面通密,芦苇高度数丈,冬其水则沸,夏其水则温。

而此处的莲花,比荷花更为高雅和淡泊。

白居易在谪居芜湖期间,因为芜湖龙山寺荷塘的莲花曾经帮助他度过了寂寞、愁苦的心情。

所以,写下这篇诗篇,抒发出他的愁思和感悟。

三、气氛整篇诗文给人展现一幅恬静、清新、高雅、淡泊之感,抒发了诗人内心深处的那种追求精神境界与憧憬美好生活的情感。

学生应当感受及理解这种感情在文学中的重要性及应用的方法。

四、思想本文的中心思想是“直接升华人性”,即在莲花的品质上表现人的高尚品性,超越了妨碍人物情感表达的身世因素,表现了作者对人性的极力赞美。

学生应当在这种思想中认识到人性高贵的维度和抒发情感的程度。

五、修辞手法诗歌中运用了大量的修辞手法。

如对仗、比喻、拟人、转语、借代等,这些是诗歌表达的重要手段和方式。

学生应当了解这些修辞手法的实际运用及方法。

本文中除了上述“五个方面”的内容备受读者认可之外,相信读者同样能在中学生理解课文的层面上,设身处地地去想象白居易写文章的情境,无疑对课文的学习效果将有很大提高。

结语:以上便是本文关于《爱莲说》的知识点。

希望本文能够对希望学习《爱莲说》的中学生们有所帮助。

《爱莲说》(七年级下)复习要点(背诵篇目)一、字句理解1.水陆草木之花,可爱者甚蕃。

关键字:蕃:多。

句译:水上陆地上,各种草木的花,值得喜爱的有很多。

2.予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

关键字:染:沾染(污秽)。

濯:洗涤。

妖:妖媚,妖艳。

通:贯通。

蔓、枝:此处均作动词。

不蔓不枝:不牵牵连连,不枝枝节节。

远:(香气传得)距离远。

益:更加。

清:清幽。

亭亭:直立的样子。

净:洁净。

植:树立。

远:远远地。

观:观赏。

亵玩:玩弄。

亵:亲近而不庄重。

句译:我只喜爱莲,因为它从淤泥中长出来却不沾染污秽,经清水洗涤却不显得妖媚。

它的茎中空外直,不牵牵连连,不枝枝节节,香气远播更显清幽,笔直洁净地树立在那里,可以远远地观赏却不可以(亲近而不庄重地)玩弄。

3.予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

关键字:谓:认为。

隐逸:隐居的人。

君子:品德高尚的人。

句译:我认为,菊是花中的隐士;牡丹,是花中的富贵者;莲,是花中的君子。

4.噫!菊之爱,陶后鲜有闻。

关键字:鲜:少。

句译:唉!对于菊花的喜爱,陶渊明以后就很少听说了。

5.莲之爱,同予者何人?句译:对于莲的喜爱,与我相同的还有什么人呢?6.牡丹之爱,宜乎众矣!关键字:宜乎:当然。

宜:应当。

众:多,众多。

句译:对于牡丹的喜爱,当然人很多了!二、内容理解1.作者是宋朝的周敦颐。

说,古代的一种文体,可以说明事物,也可以发表议论或记叙事物,都是为了阐明道理。

2.全文以“爱”贯串。

文章可分为两部分。

第一部分(第1段):由陶渊明爱菊,世人爱牡丹引出自己独爱莲花(以爱菊、爱牡丹衬托爱莲),并描绘莲花的形象,赞美其品格,暗喻“君子”的形象和品质。

第二部分(第2段):扣住菊、牡丹、莲的象征意义发表议论,点明莲花“君子”的比喻意义,表明自己喜欢莲的原因,抒发对君子的向往之情和洁身自好的态度。

3.中心归纳:通过对莲花的描写和赞美,歌颂了君子“出淤泥而不染”的美德,表达了作者洁身自好,坦荡正直,不与世俗同流合污的高尚情操和对追名逐利的世态的厌恶、鄙弃。

文言文《爱莲说》知识点整理(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如演讲稿、总结报告、合同协议、方案大全、工作计划、学习计划、条据书信、致辞讲话、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as speech drafts, summary reports, contract agreements, project plans, work plans, study plans, letter letters, speeches, teaching materials, essays, other sample essays, etc. Want to know the format and writing of different sample essays, so stay tuned!文言文《爱莲说》知识点整理《爱莲说》这篇文章可明显分为二部分:前一部分对莲花高洁的形象极尽铺排描绘之能事;第二部分则揭示了莲花的比喻义,分评三花,并以莲自况,抒发了作者内心深沉的慨叹。

部编版七年级语文下册第16课《短文两篇-陋室铭爱莲说》课后复习题(附答案解析)一、积累与运用1. 给下面的字注音。

陋()铭()馨()牍()鸿()儒()淤()涟()蔓()苔()蜀()逸()噫()2.给下列形似字注音组词。

3.下列句中加点的单音节词,相当于现代汉语中哪个双音节词,并填入括号内。

(1)有仙则名.()(2)有龙则灵.()(3)惟吾德.馨()(4)苔痕上阶.绿()(5)可以调.素琴()(6)出淤泥而不染.()(7)香远益.清()(8)宜.乎众矣()4.选择下列句子朗读停顿恰当的一项。

(1)无案牍之劳形A.无/案牍之劳形B.无案牍/之劳形C.无案牍之/劳形D.无案牍/之/劳形(2)予独爱莲之出淤泥而不染A.予独爱莲之出淤泥/而不染B.予独爱莲/之出淤泥而不染C.予独爱/莲之出淤泥而不染D.予/独爱莲之出淤泥而不染5.给下列句中加点的词语选择正确义项。

(1)牡丹之爱,宜.乎众矣A.应当B.适宜C.当然(2)菊之爱,陶后鲜.有闻A.新鲜B.少C.鲜艳(3)水不在深,有龙则.灵A.否则B.却C.那么,就(4)无丝竹之.乱耳A.助词、的B.代词,它C.用在主谓之间,取消句子独立性,不译(5)可以..调素琴A.能够,用现代汉语“可以”B.可以用来C.能凭借(6)濯清涟而不妖.A.美丽而不庄重B.妖气C.装束奇异(7)同.予者何人A.赞成B.同意C.和……一样(8)亭亭净植.A.植物B.栽种C.树立6.指出下列各句加点词的词性变化及在句中的意思。

(1)山不在高,有仙则名.(2)水不在深,有龙则灵.(3)无丝竹之乱.耳(4)无案牍之劳.形(5)不蔓.不枝.(6)香远.益清.7.写出下列加点字的古义和今义(1)无案牍之劳形.古义:今义:(2)惟吾德馨.古义:今义:(3)谈笑有鸿.儒古义:今义:(4)无丝竹..之乱耳古义:今义:(5)宜.乎众矣古义:今义:8.将下列句子译成白话文。

(1)水不在深,有龙则灵。

(2)斯是陋室,惟吾德馨。

七年级下册《爱莲说》知识点整理水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人甚爱牡丹;予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人甚爱牡丹;予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

之:的2者:前面说的各种花3甚:很,非常。

4蕃:多独:只6自:从,自从7予独爱莲之出淤泥而不染予:我之:助词,用在主谓之间,取消句子独立性而:却染:沾染(污秽)8濯清涟而不妖濯:洗涤清:澄澈涟:风吹水面形成的波纹清涟:清水而:却妖:美丽而不庄重9中通外直中通:荷梗中空,贯通而没有阻隔直:挺直0不蔓不枝蔓:名词用作动词生藤蔓枝:名词用作动词生旁枝1香远益清香远:香气散得很远益:更加越发清:单纯不杂2亭亭净植亭亭:高高耸立的样子净:洁净植:树立3可远观而不可亵玩焉远观:从远处看亵玩:玩弄亵:亲近而不庄重焉:句末语气词,相当于“啊”“呀”译文:水上,陆地上的各种花草树木,可爱的很多。

晋朝陶渊明只喜爱菊花。

从唐朝以来,世间的人们都很爱牡丹。

我只喜爱莲花,它从淤泥中长出来,却不沾染污秽,在清水里洗涤过但是不显得妖媚,荷梗中间贯通,外形挺直,既不生藤蔓,也不长枝节,香气远播,更加清香,笔直地洁净地挺立在水中,可以从远处观赏,但是不能贴近去玩弄。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

4予谓菊谓:认为花之隐逸者也花之富贵者也花之君子者也之:的隐逸者:隐居的人6菊之爱莲之爱牡丹之爱之:宾语前置的标志7陶后鲜有闻鲜xiǎn:少闻:听到8宜乎众矣宜:应当乎:副词词尾宜乎:当然众:多矣:语气词,用在句尾,相当于“了”译文:我认为,菊花是花中的隐士;牡丹,是花中的富贵者;莲花,是花中的君子。

七年级下册《爱莲说》知识点整理水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人甚爱牡丹;予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人甚爱牡丹;予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

之:的者:前面说的各种花甚:很,非常。

蕃:多独:只自:从,自从予独爱莲之出淤泥而不染予:我之:助词,用在主谓之间,取消句子独立性而:却染:沾染濯清涟而不妖濯:洗涤清:澄澈涟:风吹水面形成的波纹清涟:清水而:却妖:美丽而不庄重中通外直中通:荷梗中空,贯通而没有阻隔直:挺直0.不蔓不枝蔓:名词用作动词生藤蔓枝:名词用作动词生旁枝1.香远益清香远:香气散得很远益:更加越发清:单纯不杂亭亭净植亭亭:高高耸立的样子净:洁净植:树立3.可远观而不可亵玩焉远观:从远处看亵玩:玩弄亵:亲近而不庄重焉:句末语气词,相当于“啊”“呀”译文:水上,陆地上的各种花草树木,可爱的很多。

晋朝陶渊明只喜爱菊花。

从唐朝以来,世间的人们都很爱牡丹。

我只喜爱莲花,它从淤泥中长出来,却不沾染污秽,在清水里洗涤过但是不显得妖媚,荷梗中间贯通,外形挺直,既不生藤蔓,也不长枝节,香气远播,更加清香,笔直地洁净地挺立在水中,可以从远处观赏,但是不能贴近去玩弄。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

予谓菊谓:认为花之隐逸者也花之富贵者也花之君子者也之:的隐逸者:隐居的人菊之爱莲之爱牡丹之爱之:宾语前置的标志陶后鲜有闻鲜xiǎn:少闻:听到宜乎众矣宜:应当乎:副词词尾宜乎:当然众:多矣:语气词,用在句尾,相当于“了”译文:我认为,菊花是花中的隐士;牡丹,是花中的富贵者;莲花,是花中的君子。

爱莲说水陆草木之花,可爱者甚蕃。

之:可:者:甚:蕃:晋渊明独爱菊。

独:自唐来,世人盛爱牡丹。

唐:盛:予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予(yú): 之:染:濯(zhuó):清涟(lián):妖:亵玩..: 焉:外直.:不蔓.(màn)不枝.:香远益..清:亭亭净植:可.(远观):予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

谓:隐逸:君子:者:噫!菊之爱,后鲜有闻;莲之爱,同予者何人? 牡丹之爱,宜乎众矣。

噫: 鲜(xiǎn):闻:同予者何人:宜.乎众.矣:一、知识点1、骈句,相接的两句话,字数相同,意思相对,叫做骈句。

骈句和排比句以外,统称散句。

2、《爱莲说》的写作特点是:托物言志,立意高远,巧妙运用衬托和比喻;骈散相间3《爱莲说》的结构,我们可以概括为:一条线索,即以爱莲为线索;两个陪衬,即以草木之花为莲的总陪衬,以菊花和牡丹作为莲的旁衬和反衬;三种类型,即以写三种花来写三种人:隐逸者富贵者君子4、本文采用了以花喻人、托物言志的写法。

作者对莲的描述和赞美寄寓着他不慕名利,洁身自好,要在污浊的世间保持高洁的品格和坚贞的节操思想感情。

5、文章前后照应,“予独爱莲”和“莲之爱,同予者何人”一句照应,“牡丹之爱,宜乎众矣”和“世人盛爱牡丹”一句照应,“宜乎众矣”的“众”和“独”一词形成反照应。

6、第一段的表达方式以描写为主,第二段的表达方式以议论为主。

议论,文中“谓”能集中体现出来。

抒情,文中“噫”作了提示。

二、用原文回答问题1、描写莲花高洁质朴的句子是:2、全文的中心句是:3、周敦颐《爱莲说》:咏莲名句:4、公园花展,观赏牡丹的人总比观赏其它花的人多,用《爱莲说》中的话来说,就是:5、表现主人不受世俗羁绊,对世俗生活厌弃的句子是:6、描写莲美好形象的句子是:7、与“近朱者赤,近墨者黑”相对比,集中表现莲高洁品质,现在人们常用来比喻某些人不与世俗同流合污而又洁自好的句子是:8、最能概括莲花高贵品质的句子是(主旨句):9、写君子行为方正,通达事理,不攀附权贵的句子是:10、《爱莲说》中用来比喻君子既不与世俗同流合污,又不孤高自傲的句子是:11、比喻君子通达事理,行为方正,美名远扬的句子是12、比喻君子志洁行廉,庄重而又令人敬佩的句子是13、人们甚爱牡丹的原因是:三、问答题1、渊明为什么“独爱莲”?答:2、“自唐来,世人盛爱牡丹”,这句话揭示了什么问题?答:3、作者是从哪些方面描写莲花的?并赋予了莲花哪些品格?答:4作者描写莲花,为什么要先写渊明爱菊,世人爱牡丹?这样写有什么作用?答:5、为什么人们对“花”的爱好不同呢?两个“独”字,有什么作用?答:6、作者以物喻人,抒情言志。

爱莲说水陆草木之花,可爱者甚蕃。

之:可:者:甚:蕃:晋陶渊明独爱菊。

独:自李唐来,世人盛爱牡丹。

李唐:盛:予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予(yú): 之:染:濯(zhuó):清涟(lián):妖:亵玩..:焉:中通.外直.:不蔓.(màn)不枝.:香远益..清:亭亭净植:可.(远观):予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

谓:隐逸:君子:者:噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人? 牡丹之爱,宜乎众矣。

噫: 鲜(xiǎn):闻:同予者何人:宜.乎众.矣:一、知识点1、骈句,相接的两句话,字数相同,意思相对,叫做骈句。

骈句和排比句以外,统称散句。

2、《爱莲说》的写作特点是:托物言志,立意高远,巧妙运用衬托和比喻;骈散相间3《爱莲说》的结构,我们可以概括为:一条线索,即以爱莲为线索;两个陪衬,即以草木之花为莲的总陪衬,以菊花和牡丹作为莲的旁衬和反衬;三种类型,即以写三种花来写三种人:隐逸者富贵者君子4、本文采用了以花喻人、托物言志的写法。

作者对莲的描述和赞美寄寓着他不慕名利,洁身自好,要在污浊的世间保持高洁的品格和坚贞的节操思想感情。

5、文章前后照应,“予独爱莲”和“莲之爱,同予者何人”一句照应,“牡丹之爱,宜乎众矣”和“世人盛爱牡丹”一句照应,“宜乎众矣”的“众”和“独”一词形成反照应。

6、第一段的表达方式以描写为主,第二段的表达方式以议论为主。

议论,文中“谓”能集中体现出来。

抒情,文中“噫”作了提示。

二、用原文回答问题1、描写莲花高洁质朴的句子是:2、全文的中心句是:3、周敦颐《爱莲说》:咏莲名句:4、公园花展,观赏牡丹的人总比观赏其它花的人多,用《爱莲说》中的话来说,就是:5、表现主人不受世俗羁绊,对世俗生活厌弃的句子是:6、描写莲美好形象的句子是:7、与“近朱者赤,近墨者黑”相对比,集中表现莲高洁品质,现在人们常用来比喻某些人不与世俗同流合污而又洁自好的句子是:8、最能概括莲花高贵品质的句子是(主旨句):9、写君子行为方正,通达事理,不攀附权贵的句子是:10、《爱莲说》中用来比喻君子既不与世俗同流合污,又不孤高自傲的句子是:11、比喻君子通达事理,行为方正,美名远扬的句子是12、比喻君子志洁行廉,庄重而又令人敬佩的句子是13、人们甚爱牡丹的原因是:三、问答题1、陶渊明为什么“独爱莲”?答:2、“自李唐来,世人盛爱牡丹”,这句话揭示了什么问题?答:3、作者是从哪些方面描写莲花的?并赋予了莲花哪些品格?答:4作者描写莲花,为什么要先写陶渊明爱菊,世人爱牡丹?这样写有什么作用?答:5、为什么人们对“花”的爱好不同呢?两个“独”字,有什么作用?答:6、作者以物喻人,抒情言志。

把菊花比作什么?作者对陶渊明的这种隐逸的生活态度是不是完全赞赏呢?他也愿意隐逸吗?作者更多的则流露出什么情感?答:7、“莲之爱,同予者何人”一句,表达了作者怎样的思想感情?“予独爱莲”的“独”字表现了作者什么态度?答:8、你怎样理解“莲之爱,同予者何人”?答:9、“牡丹之爱,宜乎众矣。

”表达了作者怎样的感情?答:10、下面这段话蕴含了君子哪些品质?出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

四、拓展题1、你喜欢哪种花?请简要说明喜欢的原因。

答:2、在我们中学生中,”出淤泥而不染”的学生太少,而随波逐流的人太多,即不明辨是非,跟着厌学,淘气打仗的同学厮混在一起,不是喝酒抽烟,就是惹是生非,你如何看待这种现象?谈出你的想法.答:3、作者认为“菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

”你同意作者的观点吗?说说理由。

答:4、同学们,我们学完了课文后有哪些收获呢?答:5、《爱莲说》中渗透着几种人生观?结合现实生活,谈谈你的人生观。

答:答案:二、用原文回答问题1、描写莲花高洁质朴的句子是:出淤泥而不染,濯清涟而不妖2、全文的中心句是:莲,花之君子者也。

3、周敦颐《爱莲说》:咏莲名句:予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭静植,可远观而不可亵玩焉。

4、公园花展,观赏牡丹的人总比观赏其它花的人多,用《爱莲说》中的话来说,就是:牡丹之爱,宜乎众矣。

5、表现主人不受世俗羁绊,对世俗生活厌弃的句子是:莲之爱,同予者何人?6、描写莲美好形象的句子是:出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植。

7、与“近朱者赤,近墨者黑”相对比,集中表现莲高洁品质,现在人们常用来比喻某些人不与世俗同流合污而又洁自好的句子是:出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

8、最能概括莲花高贵品质的句子是(主旨句):莲,花之君子者也。

9、写君子行为方正,通达事理,不攀附权贵的句子是:中通外直,不蔓不枝。

10、《爱莲说》中用来比喻君子既不与世俗同流合污,又不孤高自傲的句子是:出淤泥而不染,濯清涟而不妖11、比喻君子通达事理,行为方正,美名远扬的句子是中通外直,不蔓不枝,香远益清。

12、比喻君子志洁行廉,庄重而又令人敬佩的句子是,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉13、人们甚爱牡丹的原因是:牡丹,花之富贵者也三、问答题1、陶渊明为什么“独爱莲”?答:因为菊花在秋天开放,不与百花争艳,是花中的隐士,而陶渊明也是一位隐士,菊与陶渊明的品格相似2、“自李唐来,世人盛爱牡丹”,这句话揭示了什么问题?答:揭示了自唐朝以来,崇尚富贵,追名逐利的社会风气。

3、作者是从哪些方面描写莲花的?并赋予了莲花哪些品格?答:生长环境:“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”——生性高洁,不与世俗同流合污体态香气:“中通外直,不蔓不枝香远益清”——正直,通达事理,行为方正风度气质:“亭亭净植,可远观而不可亵玩焉”——志洁行廉,体态端庄,令人敬重而不敢轻侮4作者描写莲花,为什么要先写陶渊明爱菊,世人爱牡丹?这样写有什么作用?答:作者用”菊”和”牡丹”来作正衬和反衬,表达自己洁身自好,不摹名利的生活态度,含蓄而突出地表达了文章的主旨。

5、为什么人们对“花”的爱好不同呢?两个“独”字,有什么作用?答:喜爱哪一种花,表明人们的不同的思想感情和气节。

两个“独”字,表现了作者既不与世俗同流合污,又表明了自己不同于陶渊明的生活态度。

6、作者以物喻人,抒情言志。

把菊花比作什么?作者对陶渊明的这种隐逸的生活态度是不是完全赞赏呢?他也愿意隐逸吗?作者更多的则流露出什么情感?答:隐士。

不愿意,因为作者赞赏的只是陶渊明这种不苟同于世俗的人格,而对于他的隐逸却不赞赏,“惋惜”7、下面这段话蕴含了君子哪些品质?出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

*既不与恶浊的世风同流合污,也不孤高自许;通达事理,行为方正,美名远扬;令人敬重而不敢轻侮。

(意思对即可)8、“莲之爱,同予者何人”一句,表达了作者怎样的思想感情?“予独爱莲”的“独”字表现了作者什么态度?答:表达了作者知音甚少的无限感慨独字表现了作者遗世独立,决不随波逐流。

9、你怎样理解“莲之爱,同予者何人”?答:这是一个反问句。

一方面照应上文“予独爱莲”,另一方面也透露出对人生世事的感叹,慨叹当时与作者志同道合的人少,能做到品行高洁的人少。

10、“牡丹之爱,宜乎众矣。

”表达了作者怎样的感情?答:这个感叹句,是作者对那时一些士大夫追求名利,求取富贵的处世态度的强烈讽刺。

四、拓展题1、你喜欢哪种花?请简要说明喜欢的原因。

答:荷花, 出淤泥而不染,濯清涟而不妖,为历代文人所喜爱;梅花,你傲立雪中的高洁,坚忍不拔的毅力,卓尔不群的品格,深深的感动着我,激励着我.2、在我们中学生中,”出淤泥而不染”的学生太少,而随波逐流的人太多,即不明辨是非,跟着厌学,淘气打仗的同学厮混在一起,不是喝酒抽烟,就是惹是生非,你如何看待这种现象?谈出你的想法.答:中学生应该珍惜易逝的青春年华,努力学习,不要为将来的遗憾而饮恨终身.3、作者认为“菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

”你同意作者的观点吗?说说理由。

答: 不同意,我认为牡丹才是花中君子,它不为恶势力屈服,虽遭贬,仍不改其志,按照自身的规律开花。

嬴得花中美誉4、同学们,我们学完了课文后有哪些收获呢?答:从中我们懂得了莲花高洁脱俗、正直纯真的品格。

写作上明白了作者托莲花抒情言志的写法。

此外,这篇文章比喻、拟人、排比修辞手法的运用,衬托、对比手法的运用,陈述、疑问、感叹句式的变化,记叙、议论、抒情的有机结合,文字的洗练而又一字不可易等,都值得我们借鉴。

5、《爱莲说》中渗透着几种人生观?结合现实生活,谈谈你的人生观。

答: 三种:1隐逸的人生观;2贪图富贵的人生观;3不与世俗同流合污,洁身自好的人生观。

谈自己的人生观,只要积极向上,联系实际,言之有理即可。

注释晋陶渊明独爱菊:晋朝陶渊明只喜爱菊花。

陶渊明(365-427),一名潜,字元亮,自称五柳先生,世称靖节先生,东晋浔阳柴桑(现在江西省九江县)人,东晋著名诗人。

是著名的隐士。

他独爱菊花,常在诗里咏菊,如《饮酒》诗里的“采菊东篱下,悠然见南山”,向来称为名句。

自李唐来,世人甚爱牡丹:从唐朝以来,人们很爱牡丹。

李唐,指唐朝。

唐朝的皇帝姓李,所以称为“李唐”。

世人,社会上的一般人。

唐人爱牡丹,古书里有不少记载,如唐朝李肇的《唐国史补》里说:“京城贵游,尚牡丹……每春暮,车马若狂……种以求利,一本(一株)有直(同“值”)数万(指钱)者。

”盛:特别,十分。

甚:很,十分。

之:的。

可:值得。

者:花。

蕃:通“繁”多独:只,唯独。

自:自从。

予(yú):我。

之:助词,用于主谓之间,取消句子独立性,无实际意义。

淤泥:河沟或池塘里积存的污泥。

染:沾染。

濯(zhuó):洗涤。

清涟(lián):水清而有微波,这里指清水。

妖:妖艳。

焉:声词,相当于现在的“啊”。

李唐:指唐朝。

唐朝皇帝姓李所以称为“李唐”。

通:空。

直:挺立。

中通外直:(它的茎)内空外直。

不蔓(màn)不枝:不生枝蔓,不长枝节。

蔓:名词用作动词,生枝蔓。

枝:名词用作动词,长枝节。

香远益清:香气远播,更加显得清芬。

远:遥远,空间距离大,远播,远远的传送出去。

益:更,更加。

亭亭净植:笔直地洁净地立在那里。

亭亭:耸立的样子。

植:“植”通“直”,立。

近:靠近,走近(形容词)。

可:只能。

亵(xiè):亲近而不庄重。

玩:玩弄。

谓:认为。

隐逸者:指隐居的人。

在封建社会里,有些人不愿意跟统治者同流合污,就隐居避世;君子:指品德高尚的人。

者:……的人或物。

随着前面的名词而变化,例如:“有黄鹤楼者”中的者意思就是……建筑噫:感叹词,相当于现在的"啊"。