高中历史必修二第3课

- 格式:doc

- 大小:33.50 KB

- 文档页数:1

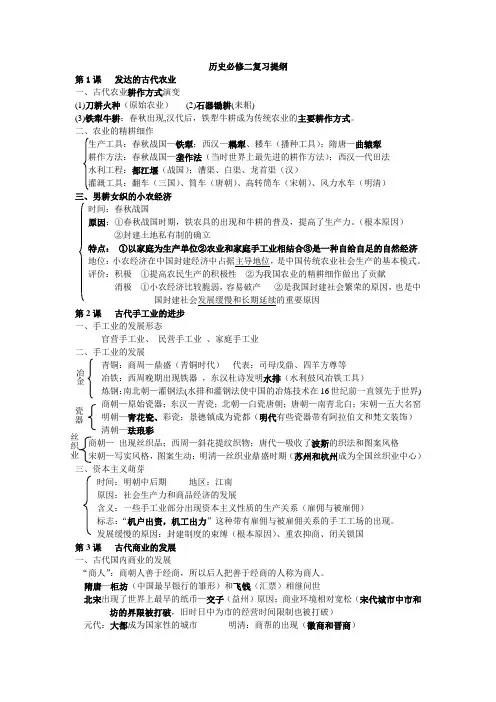

历史必修二复习提纲第1课 发达的古代农业一、古代农业耕作方式演变(1)刀耕火种(原始农业) (2)石器锄耕(耒耜)(3)铁犁牛耕:春秋出现,汉代后,铁犁牛耕成为传统农业的主要耕作方式。

二、农业的精耕细作生产工具:春秋战国—铁犁;西汉—耦犁、耧车(播种工具);隋唐—曲辕犁耕作方法:春秋战国—垄作法(当时世界上最先进的耕作方法);西汉—代田法水利工程:都江堰(战国);漕渠、白渠、龙首渠(汉)灌溉工具:翻车(三国)、筒车(唐朝)、高转筒车(宋朝)、风力水车(明清)三、男耕女织的小农经济时间:春秋战国原因:①春秋战国时期,铁农具的出现和牛耕的普及,提高了生产力。

(根本原因)②封建土地私有制的确立特点: ①以家庭为生产单位②农业和家庭手工业相结合③是一种自给自足的自然经济地位:小农经济在中国封建经济中占据主导地位,是中国传统农业社会生产的基本模式。

评价:积极 ①提高农民生产的积极性 ②为我国农业的精耕细作做出了贡献消极 ①小农经济比较脆弱,容易破产 ②是我国封建社会繁荣的原因,也是中国封建社会发展缓慢和长期延续的重要原因第2课 古代手工业的进步一、手工业的发展形态官营手工业、 民营手工业 、家庭手工业二、手工业的发展青铜:商周—鼎盛(青铜时代) 代表:司母戊鼎、四羊方尊等 冶铁:西周晚期出现铁器 ,东汉杜诗发明水排(水利鼓风冶铁工具)炼钢:南北朝—灌钢法(水排和灌钢法使中国的冶炼技术在16世纪前一直领先于世界) 商朝—原始瓷器;东汉—青瓷;北朝—白瓷唐朝;唐朝—南青北白;宋朝—五大名窑 明朝—青花瓷、彩瓷;景德镇成为瓷都(明代有些瓷器带有阿拉伯文和梵文装饰) 清朝—珐琅彩 商朝— 出现丝织品;西周—斜花提纹织物;唐代—吸收了波斯的织法和图案风格 宋朝—写实风格,图案生动;明清—丝织业鼎盛时期(苏州和杭州成为全国丝织业中心)三、资本主义萌芽时间:明朝中后期 地区:江南原因:社会生产力和商品经济的发展含义:一些手工业部分出现资本主义性质的生产关系(雇佣与被雇佣)标志:“机户出资,机工出力”这种带有雇佣与被雇佣关系的手工工场的出现。

历史·必修2(岳麓版)第3课区域经济和重心的南移一、选择题1. 下列有关我国古代四大经济区的说法,不正确的是()A.四大经济区是指山东、山西、江南和龙门碣石以北B.司马迁根据汉代经济发展划分而成C.各经济区呈现出多样性和经济实力发展不平衡的特点D.山东、山西经济区始终是全国的经济重心所在解析:山东、山西经济区在魏晋以前是全国的经济重心,魏晋以后,江南得到开发,宋元时期,经济重心已经完全转移到了江南,山东、山西丧失了其经济重心地位。

答案:D2.下图是中国古代某一著名的水利工程,具有“水旱从人,不知饥馑,时无荒年……”的作用,它应该处于四大经济区中的哪一经济区()A.山东经济区B.山西经济区C.江南经济区D.龙门碣石经济区解析:材料反映的是都江堰,因此应位于江南经济区。

答案:C3.中国古代经济由于自然条件、政治重心的变迁、生产技术水平的差异呈现出多样性和经济实力发展不平衡的特点,这一特点在什么时期就已经呈现出来()A.从战国到东汉B.从东汉到隋唐C.从安史之乱到靖康之变D.从唐代到明清解析:本题旨在考查学生对基础史实的记忆能力。

中国古代经济呈现出多样性和经济实力发展不平衡的特点,早在战国到东汉时期就已经呈现出来。

答案:A4.中国历史上三次人口南迁高潮出现的相同原因是()A.自然灾害B.战乱频繁C.逃避兵役徭役D.逃避债务解析:东汉末年和三国时期,中原地区战乱不断;西晋时期的八王之乱持续时间长,破坏严重,引发了第一次南迁高潮;唐朝安史之乱后北方割据混战,社会动荡,北方人口大量南迁,形成第二次高潮;两宋之际,靖康之乱引起北方人口的第三次南迁高潮。

答案:B5.人口迁移是普遍的社会现象。

古代中国中原人口南迁产生的最主要影响是()A.南方人口数量逐渐超过北方B.导致南方人地矛盾突出,破坏了生态平衡C.江南开发进程加快,经济重心逐渐南移D.南北风俗融合,文化重心南移解析:本题学生易错选D项。

原因在于对北方人口南迁产生的影响分析不全面,误认为南迁产生的主要影响是文化重心南移。

必修二专题二三、近代中国资本主义的历史命运【重点】帝国主义、封建主义、官僚资本主义对民族工业的压迫与摧残【难点】民族资产阶级不能领导中国革命取得胜利原因【基础导学】一、在夹缝中求生存1.原因:近代中国资本主义是在中国社会半殖民地半封建化的过程中产生和发展起来的,它从一开始就受到外国资本主义和的压迫与剥削2.表现(1)外国资本主义对中国民族资本的剥削和压迫。

①民族工业兴起时,外国侵略者采用限制中国机器进口的方法,力图阻止中国民族工业发展。

②民族工业兴起后,外国侵略者利用在华攫取的种种特权,通过控制中国海关和对外贸易等手段,大量倾销商品和掠夺原料,使中国民族工业在产品销售和原料供应方面受到巨大压力。

③帝国主义的侵华战争,直接摧残了中国的民族工业。

④抗战胜利后,美国商品充斥了中国市场的各个角落,民族工业产品都倍受到排挤和打击。

(2)封建势力对民族资本的束缚和摧残①甲午战争前,民族工业企业始终没有得到清政府的承认,听任地方封建势力摆布;各级政府任意勒索民族工业企业,极大地加重了民族工业企业的负担。

②国民政府大举内债和严重阻碍了民族工业的发展。

③国民政府和官僚资本以直接投资、入股或收买、敲诈甚至没收等方式公开吞噬民族工业。

二、在斗争中求发展1.原因(1)帝国主义、封建主义和官僚资本主义的压迫,不仅阻碍了中国民族工业的发展,而且直接威胁它的生存,把它推向艰难的境地。

(2)随着近代中国民族工业的发展,民族资产阶级逐渐成为一支不可忽视的社会政治力量。

2.方式:民族资产阶级组织各种团体,参加各种形式的反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义的斗争。

3.重大事件(1)1928年,日本帝国主义制造了济南惨案,在上海总商会举行会议,通过了拒绝买卖日货、拒绝使用日钞、拒绝搭乘日轮的决议。

(2)九一八事变后,上海银行、钱业两公会致电南京国民政府,要求团结御侮;一二八事变后,民族资产阶级捐款捐物,支持十九路军抗战;长城抗战爆发后,各地工商界人士开展捐款购机运动。

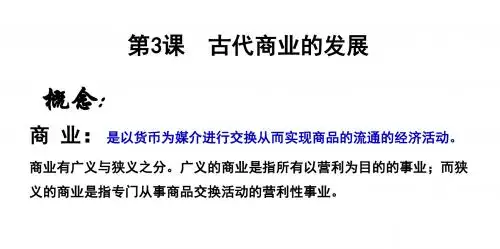

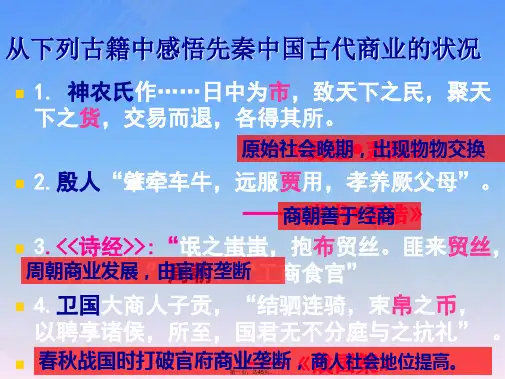

历史必修二第三课笔记一、古代商业的发展。

1. 先秦时期。

- 商业兴起。

- 原始社会末期,随着剩余产品的出现、社会分工的发展,商业开始出现。

- 商朝人善于经商,后世将从事商业活动的人称为“商人”。

- 周朝实行“工商食官”政策,即官府垄断工商业,商人由官府统一管理。

2. 秦汉时期。

- 初步发展。

- 秦统一货币、度量衡等措施,有利于商业的发展。

- 汉代商运活跃,史书记载“富商大贾周流天下,交易之物莫不通”。

但总体上商业发展受到时间、地点的限制,商业总体水平还不高。

3. 隋唐时期。

- 进一步发展。

- 原因:农业、手工业的发展;大运河的开通,有利于商品流通。

- 表现:都市商业繁荣,如长安、洛阳等城市商业活动频繁,有固定的交易场所“市”,并且“市”中有邸店(兼营旅店、货栈的场所)和柜坊(专营货币的存放和借贷);农村集市贸易也发展起来,有些集市发展成为重要的市镇;对外贸易发达,广州成为重要的外贸港口,政府在这里设有市舶使管理对外贸易。

4. 宋元时期。

- 繁荣。

- 两宋商业环境相对宽松,商品种类迅速增加,出现了世界上最早的纸币“交子”。

- 城市商业繁荣,打破了市坊界限,营业时间也不再受限制,出现了夜市、晓市和草市等。

- 海外贸易发达,海外贸易税收成为南宋国库重要财源。

- 元代交通发达,大都成为国际性的商业大都会,泉州是重要的对外贸易港口。

5. 明清时期。

- 继续繁荣并出现新变化。

- 城镇商业繁荣,出现了许多地域性的商人群体,叫做商帮,其中人数最多、实力最强的是徽商和晋商。

- 商业发展的新特点:农产品大量进入市场;劳动力成为商品;由于商业竞争加剧,区域间长途贩运贸易发展较快;白银成为普遍流通的货币;出现了一些专门的工商业市镇,如景德镇以制瓷闻名,佛山镇以冶铁著称。

二、市的变迁和城市的发展。

1. 市的变迁。

- 宋以前。

- 县治以上的城市,一般都在特定的位置设市,用于货物聚集和商品交易。

市与民居严格分开,官府设市令或市长,对市场交易进行严格的管理,按时开市、闭市。

第三课古代商业的发展

(一)春秋战国:商业繁荣

1、官府控制商业的局面被打破,商人社会地位提高;

2、各地出现了许多商品市场和拥有雄厚资产的大商人

(二)秦汉:初步发展,但受到限制

1、统治者推行重农抑商政策,使商业发展比较艰难;

2、商人经商受到时间、地点的限制,总体水平还不高;

3、汉武帝时丝绸之路开通,中外贸易逐渐发展

(三)魏晋南北朝:战乱不断,商业衰落

(四)隋唐:进一步发展

1、农村集市贸易也发展起来;

2、柜坊和飞钱相继问世;

3、城市商业活动在规定的时间、地点进行;

4、陆上丝路贸易达到顶峰;

5、广州成为重要的外贸港口,设市舶使(专管对外贸易);

(五)宋代:空前繁荣

1、商业活动打破地域和时间限制;

市的变迁:宋以前:官府对市的管理严格,“市”“坊”分开,市场交易在规定的时间、地点进行

宋以后:(1)、市、坊界限被打破;

(2)、“草市”更加普遍;

(3)、经营时间被打破;

(4)、交易活动不再受官府的直接监管;

(5)、出现四大商业名镇。

2、城市繁荣,经济职能增强;

3、出现了世界上最早的纸币“交子”

4、商税收入成为政府的重要财源;

5、通过海上丝路,对外贸易发达;

6、边境榷场贸易发达;

(六)元:空前繁荣

1、大都成为国际性的商业大都会;

2、泉州:世界第一大港

(七)明清:进一步繁荣

1、农副产品大量进入市场成为商品;全国出现30多座专门的工商业城市;

2、区域间长途贩运贸易发展比较快;

3、出现了地域性的商人群体—“商帮”

4、明中后期白银逐渐成为主要的货币

5、统治者实行海禁和“闭关锁国”政策,对外贸易萎缩

二、中国古代商业发展的特点

1、中国商业兴起较早,且不断发展;

2、受政府重农抑商政策的制约;

3、货币、金融发达;

4、与农业、手工业发展紧密相连,相辅相成;

5、受官府控制色彩较浓;

6、宋元时全面繁荣;

7、城镇商业繁荣程度较高;

8、外贸以朝贡贸易为主;

9、明清时外贸逐渐萎缩。