2.2阳光下的影子(赵)

- 格式:ppt

- 大小:993.00 KB

- 文档页数:16

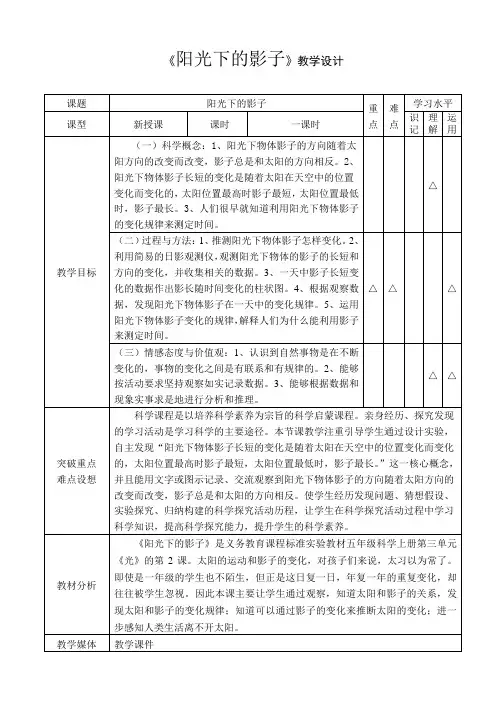

2.2 《阳光下的影子》教学设计学情分析对于影子,学生并不陌生,但是要他们说出影子的科学性的知识,学生不知道从何说起,更别说形成理论性的知识点,所以本节课不仅要指导学生完成课本中的实验,更要引导学生注意观察生活中的一些科学现象。

教学目标科学概念1.阳光下物体影子的方向随着太阳方向的改变而改变,影子总是和太阳的方向相反。

2.阳光下物体影子长短的变化是随着太阳在天空中的位置变化而变化的,太阳位置最高时影子最短,太阳位置最低时,影子最长。

3.人们很早就知道利用阳光下物体影子的变化规律来测定时间。

过程与方法1.推测阳光下物体影子怎样变化。

2.利用简易的日影观测仪,观测阳光下物体的影子的长短和方向的变化,并收集相关的数据。

3.对一天中影子长变化的数据作出影长随时间变化的柱状图。

4.根据观察数据,发现阳光下物体影子在一天中的变化规律。

情感、态度、价值观1.认识到自然事物是在不断变化的,事物的变化之间是有联系和有规律的。

2.能够根据数据和现象地进行分析和推理。

重点难点教学重点:探究影子的特点。

教学难点:根据观察记录的数据作出影长随时间变化的柱状图。

教学准备:自制日影观测仪、手电筒、直尺、小木棒、记号笔、实验记录单教学过程一、聚焦研究问题1、师出示两幅图:同学们,先来做个游戏叫“大家来找茬”,看图,谁能发现这两幅图中的不同?(树的影子不同、影子方位不同)2、是什么原因造成了这种现象呢?(拍照的时间不同,因为不同时间,太阳的所在的位置不同)师:你能在黑板上画一画太阳在天空中位置的变化吗?(预测:生上台画一个半圆形的弧线)师:他画的是太阳运行的轨迹。

今天,老师带来了三个太阳,分别代表早上、中午、下午不同时间点的太阳,谁能上来摆一摆(生上台操作)她摆的对吗?(对)不错!很细心的孩子!3、揭题:阳光下的影子会有什么样的变化呢?今天我们就一起来研究这个问题。

(板书课题:阳光下的影子)二、初步推测1、阳光下物体影子的方向和太阳有什么关系?师:老师在这三个太阳下面画一条直线表示地面,再放上一支铅笔,这里还有多个铅笔的影子。

阳光下的影子作文(精选2篇)作文1:《阳光下的影子》夏日的阳光炽热而明媚,我喜欢在这样的天气里四处游玩。

每当走在阳光下,我都能看到自己清晰的影子。

阳光下的影子似乎也有着属于它自己的故事。

小时候,我总是对着墙壁上的影子做出各种姿态,试图捕捉住那个跟随我的、却又不受我控制的黑色轮廓。

或者拿起玩具和我的影子来互动,仿佛那黑影也是我的另一个朋友。

阳光下的影子是那样的顺从,却又是那样的难以捉摸。

长大后,我慢慢开始明白,阳光下的影子不仅仅只是一个单纯的影像。

它记录着我在阳光下行走的足迹,见证了我成长的点点滴滴。

在生活中,我们也会留下许多“影子”,那些我们曾经走过的路、遇到的人、经历的事,都在我们的心灵深处投下一道道深深浅浅的印记,就像阳光下的影子一样,无声地存在。

阳光下的影子,也让我想起了自己,人生的旅程就像阳光下的影子一样,在阳光的照耀下变化万千。

我们每一个人都像那阳光下的影子一样,有着属于自己的光芒和阴影,漫步在岁月的长廊上。

阳光下的影子,它是如此沉静而又美丽。

它让我感受到了生命的流动和变迁,也让我更加珍惜面对太阳的时刻。

因为唯有在阳光下,我的影子才会显得如此真实,如此鲜活。

作文2:《阳光下的影子》在夏日的午后,我喜欢走在阳光下,享受太阳的温暖。

每一次抬头,总能看见自己的影子投射在地面上。

阳光下的影子,似乎是我生活中的一部分,陪伴着我走过每一天。

回忆童年时,我常常对着自己的影子做出各种动作,仿佛和它一起跳舞、奔跑。

我喜欢如此轻松地与影子玩耍,虽然知道这只是一种幻觉,但那份快乐和天真却是真实的。

阳光下的影子让我感到有了依靠,也带给我无穷的乐趣。

如今,我长大了,阳光下的影子似乎也变得更加有意义。

它不再只是我自己的形象,还代表着我留下的痕迹,见证着我成长的点点滴滴。

它告诉我,无论走到哪里,我的影子都会在那里,守护着我,默默地支持着我。

阳光下的影子,也让我学会了放下。

在阳光下,我看到了自己的缺点和不足,也看到了自己的闪光点和优势。

《阳光下的影子》教案第一篇:《阳光下的影子》教案阳光下的影子一、教学目标科学概念1、阳光下物体影子的方向随着太阳方向的改变而改变,影子总是和太阳的方向相反2、阳光下物体影子长短的变化是随着太阳在天空中的位置变化而变化的,太阳位置最高时影子最短,太阳位置最低时,影子最长3、人们很早就知道利用阳光下物体影子的变化规律来测定时间过程与方法1、推测阳光下物体影子怎样变化2、利用简易的日影观测仪,观测阳光下物体的影子的长短和方向的变化,并收集相关的数据。

3、一天中影子长变化的数据作出影长随时间变化的柱状图4、根据观察数据,发现阳光下物体影子在一天中的变化规律5、运用阳光下物体影子变化的规律,解释人们为什么能用影子计时。

情感、态度、价值观1、认识到自然事物是在不断变化的,事物的变化之间是有联系和有规律的2、能够按活动要求坚持观察如实记录数据3、能够根据数据和现象实事求是地进行分析和推理二、教学准备教师演示:日晷的图片或课件分组实验:简易的日影观测仪、指南针三、教学重、难点探究影子的特点四、课时安排 2课时五、教学过程1、复习引入1)上节课我们学到了哪些知识?2)阳光下物体的影子也有变化吗?是怎样变化的?3)看书上第26页,根据我们上节课的研究,推测一下大树的影子在一天中发生的变化情况,并让学生说说理由。

2、观察阳光下影子的变化1)让我们通过实际的观测来验证我们的想法2)学生认真阅读科学书上的说明,明白观察的目的和观察记录的方法 3)以小组为单位进行,但每个人都要记录小组的观测结果3、整理我们的记录1)各小组汇报自己的观测数据2)教师讲解如何把影长随时间变化的数据整理成柱状图:纵轴表示影长,横轴表示时间 3)每个学生自己将数据整理成柱状图4)分析柱状图:一天中阳光下的影子是怎样变化的?什么时候最长?什么时候最短?我们还有什么发现?5)关于祖国西部地区,影子最短时不是12时的说明4、日影观测仪1)古人曾经利用日影观测仪计时,能说说其中的道理吗?六、作业设计作业本上的配套作业第二篇:《阳光下的影子》优秀教案《阳光下的影子》教案一、教学目标科学概念1、阳光下物体影子的方向随着太阳方向的改变而改变,影子总是和太阳的方向相反2、阳光下物体影子长短的变化是随着太阳在天空中的位置变化而变化的,太阳位置最高时影子最短,太阳位置最低时,影子最长3、人们很早就知道利用阳光下物体影子的变化规律来测定时间过程与方法1、推测阳光下物体影子怎样变化2、利用简易的日影观测仪,观测阳光下物体的影子的长短和方向的变化,并收集相关的数据。

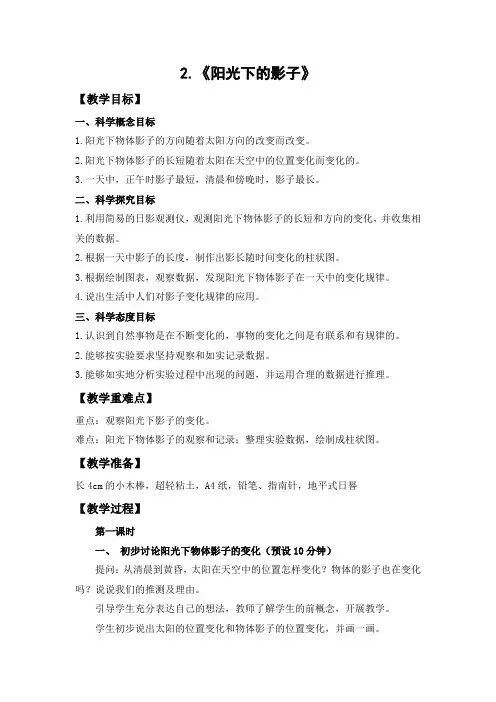

2.《阳光下的影子》【教学目标】一、科学概念目标1.阳光下物体影子的方向随着太阳方向的改变而改变。

2.阳光下物体影子的长短随着太阳在天空中的位置变化而变化的。

3.一天中,正午时影子最短,清晨和傍晚时,影子最长。

二、科学探究目标1.利用简易的日影观测仪,观测阳光下物体影子的长短和方向的变化,并收集相关的数据。

2.根据一天中影子的长度,制作出影长随时间变化的柱状图。

3.根据绘制图表,观察数据,发现阳光下物体影子在一天中的变化规律。

4.说出生活中人们对影子变化规律的应用。

三、科学态度目标1.认识到自然事物是在不断变化的,事物的变化之间是有联系和有规律的。

2.能够按实验要求坚持观察和如实记录数据。

3.能够如实地分析实验过程中出现的问题,并运用合理的数据进行推理。

【教学重难点】重点:观察阳光下影子的变化。

难点:阳光下物体影子的观察和记录;整理实验数据,绘制成柱状图。

【教学准备】长4cm的小木棒,超轻粘土,A4纸,铅笔、指南针,地平式日晷【教学过程】第一课时一、初步讨论阳光下物体影子的变化(预设10分钟)提问:从清晨到黄昏,太阳在天空中的位置怎样变化?物体的影子也在变化吗?说说我们的推测及理由。

引导学生充分表达自己的想法,教师了解学生的前概念,开展教学。

学生初步说出太阳的位置变化和物体影子的位置变化,并画一画。

二、实验观察(预设30分钟)1.让我们通过实际的观察来验证我们的想法。

出示实验材料,提问:你认识这些材料吗?简单的了解实验的材料:长4cm的小木棒,超轻粘土,A4纸,铅笔、指南针,并说说它们的作用。

(注意:选择的小木棒不宜太长)提问:你能用这些材料来研究阳光下小木棍影子的变化吗?说说你的想法引导学生讲解实验装置的组装方法,并用指南针确定方向,在A4纸上做好标记,并用重物固定。

实验装置图示及说明:(1)超轻粘土用来将小木棒固定在A4纸上,方便学生测量影子。

(2)选用4cm长的小木棒是为了防止影子太长而无法在A4纸上记录完整。

《阳光下的影子》教学设计阳光下的影子早上结论1:影子长短变化:清晨,逐渐变午,然后变,到太阳偏西快落山(一) 根据影子的特点完成题目(二) 小小法官1、一天中,阳光下物体的影子不会发生变化。

()2、物体的影子总在阳光背光的一面。

()3、影子越短,表示太阳的位置越高。

()4、早晨太阳从东方升起,物体的影子就在东方。

()5、同一时间,阳光下不同物体的影子方向相同。

()(三)我会选择1、同一时间,阳光下不同物体的影子()。

A、形状相同B、方向相同C、长短相同2、不同时间,阳光下同一物体的影子()。

A、位置保持不变B、方向保持不变C、长短、位置和方向都发生变化3、阳光下旗杆影子长5米,一会儿旗杆影子变长了,这种现象发生在()。

A、上午B、中午C、下午4、一天中,阳光下物体的影子()最短。

A、早晨B、正午C、傍晚5、阳光下一根10厘米的铅笔直立在地上,其影子长5厘米,同时测得旗杆影子长为2米。

旗杆实际高度约为()米。

A、2米B、1米C、4米6、在中午12时,阳光下物体的影子()最长。

A、春季和秋季B、夏季C、冬季指出影子图中的影子画错在哪里判断对错,并能说出理由选出正确的序号学的无穷魅力,从而激起学生的学习兴趣通过四组习题的训练,让学生进一步掌握所学到知识,进一步体会到阳光下物体的影子是怎样随着太阳位置的变化而变化的,物体是运动变化的,从而进一步激起学生探求的欲望和天文方面的兴趣。

7、古代人们用日晷来计时,其原理是()。

A、物体的影子会随时间的变化而变化B、物体的影子不会随着时间的变化而变化8、一天中阳光下物体影子的变化方向是()。

A、西—南—东B、西—北—东C、东—北—西(四)画出影子五、拓展延伸请同学们课后测量铅笔影子的变化记录。

测量铅笔影子的变化记录记录人:铅笔长度:观察时间太阳位置和方向影子位置和方向影长阳光下的铅笔影子()长,()最短六、板书设计阳光下的影子太阳:东-南-西;低-高-低影子:西-北-东;长-短-长根据阳光与影子的特点画影子课后测量铅笔影子的变化记录利用学到的阳光下物体影子的变化规律,把探究学习活动从课堂内延伸到课堂外,从而培养学生的科学实践能力。

阳光下的影子ppt阳光下的影子阳光下的影子(三篇)阳光下的影子一然而我到一阵低的声音,我知道那是。

我的哭声,我模着自已的腰身,却没有一滴泪水,我不会哭泣,因为我没有一滴眼泪水,而只会笑,以此减少自已的孤独。

伸出手来阳光在我手中,紧推着自已的双手。

手中的阳光变得支离破碎。

而我的笑容依然很灿烂只是充满落寂。

当阳光消矢黑暗来临时,看不到自已的影子。

影子只能在光芒下形成。

疯狂。

对于我来说只是一种发泄。

没有快乐,没有孤独,只有生气,只有气愤。

阳光洒进来。

不自觉地再次看到自已的影子,影子下的孤寂。

生气和气愤。

单单没有快乐。

瞬间眼中的气愤慢慢地变成了孤寂。

看着眼前一直被我争发泄的同学。

感到很内疚,他眼中的笑容和后悔用在一起。

看不到一点孤寂。

好友慢慢地走过来,说我疯狂,说我快乐,说我没悲伤,没有孤寂。

很想哭,却一滴眼泪也没有。

只有笑容。

再次低看到自已的影子。

不知为何阳光和黑暗一直在我身上。

让影子反映着自已。

表面的阳光其更是黑暗的孤寂。

表面疯狂快乐。

其实是黑暗的角落。

不知到为何阳光和黑暗停留在原点。

不再前进。

不再有任何的改变。

甚或是。

变化。

阳光下的影子没有人看到影子的不快乐。

孤寂的影子一刻也没有在阳光下改变。

阳光下的影子二不知为何,自己总是喜欢在被繁星布满的黑夜里,拧开小书桌上的台灯,洒下了一片淡淡的黄晕,手捧一杯暖暖的奶茶,深吸着浓浓的奶香,小小的抿上一口,细细的品味,抬头望眼在夜幕降临下变得灯红酒路的城市,我渐渐陷入了沉思。

——题记当大千世界都变成了电视机前的荧屏幕字,勾起了人们太多不愿回忆的苦涩往昔。

那么,一切说词在此时都显得无尽苍白与渺小,都已经不足以击垮人们心中冰冷麻木的防线。

记得曾经问过:遗失的过往,是否还能够找回?破碎的记忆,是否还能够拼凑?丢失的记忆,天使何曾给予?从未有发觉过,城市之间有着如此巨大的空洞,亦如咫尺天涯。

城市中,拥有着爱情、亲情、友情。

太多的感情,让我们眼花缭乱,以致无所适从已经来不及判断这些感情的虚假与真挚。

《阳光下的影子》教学设计一、教学目标1、知识与技能目标学生能够理解影子形成的原理,即光是沿直线传播的。

学生能够观察并描述不同时间、不同地点影子的变化规律。

2、过程与方法目标通过实验和观察活动,培养学生的动手操作能力和观察分析能力。

引导学生运用比较、归纳等方法,总结影子变化的规律。

3、情感态度与价值观目标激发学生对自然科学的好奇心和探究欲望。

培养学生认真观察、实事求是的科学态度。

二、教学重难点1、教学重点理解影子形成的条件和原理。

探究影子的长度、方向等随时间和地点的变化规律。

2、教学难点设计并实施探究影子变化规律的实验。

运用所学知识解释生活中与影子相关的现象。

三、教学方法讲授法、实验法、讨论法、观察法四、教学准备1、实验器材:手电筒、小木块、白色幕布、量尺、记录表格等。

2、多媒体课件:包含与影子相关的图片、视频等资料。

五、教学过程(一)导入新课(5 分钟)1、展示一些有趣的影子图片或视频,如手影表演、皮影戏等,引起学生的兴趣。

2、提问:“同学们,你们在生活中见过影子吗?影子是怎么形成的呢?”(二)新课讲授(20 分钟)1、影子的形成原理教师讲解:“影子的形成是因为光是沿直线传播的。

当光遇到不透明的物体时,物体后面就会形成影子。

”举例说明:用手电筒照射小木块,在白色幕布上形成影子,让学生直观地理解影子的形成。

2、影子的变化规律引导学生思考:“影子的长度、方向等会发生变化吗?在什么情况下会变化?”组织学生分组进行实验:在不同的时间(上午、中午、下午),在操场上测量同一物体(如旗杆)影子的长度和方向,并记录下来。

(三)小组讨论与交流(10 分钟)1、各小组汇报实验结果,分享自己的发现。

2、教师引导学生共同分析实验数据,总结影子变化的规律:一天中,影子的长度上午较长,中午最短,下午又逐渐变长。

影子的方向与太阳的位置相反,上午影子在西方,中午在北方,下午在东方。

(四)知识应用(10 分钟)1、提问:“在生活中,还有哪些地方可以看到影子的变化?我们可以怎样利用影子的变化来做一些有趣的事情?”2、学生自由发言,教师进行点评和补充。

《阳光下的影子》教学设计一、教学目标1、知识与技能目标学生能够理解影子形成的原理,即光是沿直线传播的。

能够观察和描述不同时间、不同地点影子的方向和长度变化。

2、过程与方法目标通过实验和观察活动,培养学生的观察能力、动手操作能力和分析归纳能力。

引导学生学会提出问题、做出假设、设计实验、收集证据和得出结论的科学探究方法。

3、情感态度与价值观目标激发学生对自然科学的好奇心和探究欲望,培养学生热爱科学、勇于探索的精神。

让学生意识到科学知识在日常生活中的应用,增强学生对科学与生活联系的认识。

二、教学重难点1、教学重点理解影子形成的条件和原理。

掌握影子方向和长度的变化规律。

2、教学难点设计并实施探究影子变化规律的实验。

解释影子变化与太阳位置之间的关系。

三、教学方法讲授法、实验法、讨论法、观察法四、教学准备1、教师准备多媒体课件,包含阳光下影子变化的图片和视频。

手电筒、小木块、白色卡纸、直尺、指南针等实验器材。

2、学生准备记录表格。

五、教学过程1、导入新课(5 分钟)展示一些阳光下物体影子的图片或视频,引导学生观察并思考:影子是怎么形成的?提问学生对影子的初步认识,激发学生的学习兴趣。

2、新课讲授(15 分钟)讲解影子形成的原理:光是沿直线传播的,当光遇到不透明的物体时,物体后面就会形成影子。

通过实例和简单的图示,帮助学生理解这一原理。

3、实验探究(20 分钟)分组实验:将学生分成小组,每组发放手电筒、小木块、白色卡纸等实验器材。

实验任务:让学生在卡纸上用手电筒照射小木块,观察影子的形成,并改变手电筒的位置和角度,观察影子的变化。

学生记录实验过程和结果,教师巡视指导。

4、讨论与交流(10 分钟)各小组汇报实验结果,分享观察到的影子变化情况。

引导学生讨论:影子的方向和长度与光源的位置有什么关系?5、归纳总结(5 分钟)教师根据学生的讨论和汇报,总结影子方向和长度的变化规律:影子的方向总是和光源的方向相反;光源越高,影子越短;光源越低,影子越长。

四年级下册第21 课《阳光下的影子》教学设计一、教材分析《阳光下的影子》是《科学》四年级下册“地球上看到的光和影”单元的第二课,是对上节课在探究活动中所发现的规律在自然环境中的验证、拓展和进一步理解。

本课围绕单元主题“光和影”,从学生的生活实际出发,通过观察在一天中不同时段阳光下影子的长短和方向的变化,利用日影模拟装置进行实验,探究这些变化与太阳在天空中的位置是否有关、有什么规律。

最后通过利用阳光下物体影子的变化规律发明的日晷进行记录时间的活动,体验科学知识在日常生活中的应用。

本课由两个活动组成。

活动1“树影会移动吗”从学生的生活经验入手,让学生选择一个固定的物体如一棵树,来观察影子的变化。

教科书的示意图呈现的是早上的影子状态,引导学生从影子的长度和方向等方面观察影子的变化情况。

活动2“影子变化有规律”引导学生利用日影模拟装置进行实验,模拟不同时段太阳在天空的位置,观察木棒影子的变化情况,并做记录。

通过分析木棒影子的变化规律知道:阳光下物体影子的方向随着太阳方向的改变而改变,影子总是和太阳的方向相反;太阳位置在中午时较高,影子最短,太阳位置在早上和傍晚时较低,影子较长,一天中影子由长逐渐变短然后由短逐渐变长。

二、学情分析这一节课的活动由学生熟悉的生活情境展开,主题人物在情境中产生的疑问可以引起学生的共鸣,驱动学生产生解决问题的欲望。

在观察、实验、讨论和分析的过程中,组织学生对利用日影模拟装置进行实验,分析影子的变化规律。

同时,在学习的过程中,对光和影现象产生好奇心和继续探索的欲望,并进一步提高观察、比较、分析、概括的能力,感受光和影的变化关系,关注身边光和影的应用。

结合已学知识、已有经验和实验观察结果,学生能说出太阳是东升西落的,大部分学生能说出一天中阳光下的影子由西向东移动,且由长逐渐变短然后由短逐渐变长。

三、教学目标1. 知道阳光下物体影子在一天中会发生有规律的变化。

2. 能通过观察,描述一天中阳光下影子的方向和长短的变化规律。