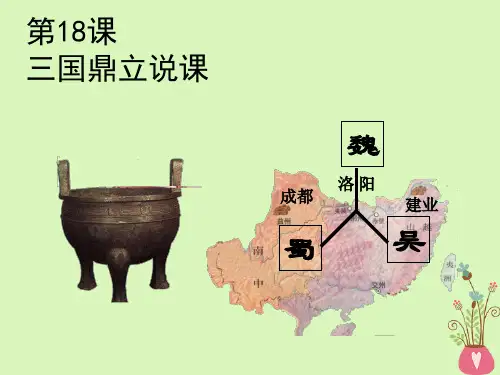

三国鼎立【人教统编版】七年级上册

- 格式:ppt

- 大小:7.03 MB

- 文档页数:49

![七年级-统编版(2024新版)-历史-上册-[教学设计]初中历史-七年级上册-第16课-三国鼎立](https://uimg.taocdn.com/2209aad9bdeb19e8b8f67c1cfad6195f302be86e.webp)

第16课 三国鼎立1.了解官渡之战、赤壁之战的基本史实,引导学生思考两场战役曹操一胜一败的原因,初步了解三国鼎立局面形成的原因。

2.了解战争过程,提升学生复述重大历史事件的能力;分析曹操一胜一败的原因,提高学生对比、分析的能力;通过识读《三国鼎立形势图(262年)》,学习获取有效信息的方法。

3.通过阅读《三国演义》片段,使学生认识文学作品和真实历史之间的区别。

了解历史人物的相关史实,认识到历史事件的发生都有其客观条件,对历史人物进行客观评价。

官渡之战、赤壁之战、魏蜀吴的建立及发展的史实。

三国鼎立局面的形成和影响。

新课导入【教师活动】出示曹操写的《观沧海》,请学生齐诵诗歌。

提问:这首诗的作者是谁?表达了作者怎样的志向?戏剧舞台上的曹操被刻画成一个疑心极重、冷酷无情的白脸奸臣。

史书中的曹操,是一个多谋善断、雄才大略的人物。

同一个历史人物,人们对他的看法为什么会有如此大的差异?新知探究一、官渡之战(一)背景【教师活动】出示曹操诗歌《蒿里行》,提问:诗中描绘了怎样的景象?根据所学知识,说说为什么会出现这样的状况。

【学生活动】解读诗歌,回答《蒿里行》描绘了东汉末年经济凋敝,人口减少,百姓生教学过程 教学难点 教学重点 教学目标活困苦的社会现实。

出现这种状况的原因是东汉末期,天下分崩离析,军阀割据混战。

【教师活动】东汉末年,黄巾起义给东汉政权以沉重打击。

朝廷在无力镇压的情况下,令各地豪强地主与地方长官自行组织武装对抗起义军。

在镇压黄巾军的过程中,地方势力逐渐膨胀,形成了独霸一方的军阀。

出示材料,提问:曹操为壮大势力采取了哪些措施?【学生活动】根据教师的解读及对材料的理解,知道曹操在政治上“挟天子以令诸侯”、招贤纳士,经济上实行屯田,组织军队和流亡的民众从事农业生产。

(二)概况【教师活动】随着曹操势力的壮大,曹操与袁绍展开了决战,这就是著名的官渡之战。

出示《官渡之战示意图》,引导学生填写表格。

【学生活动】填写表格,知道官渡之战的基本史实。

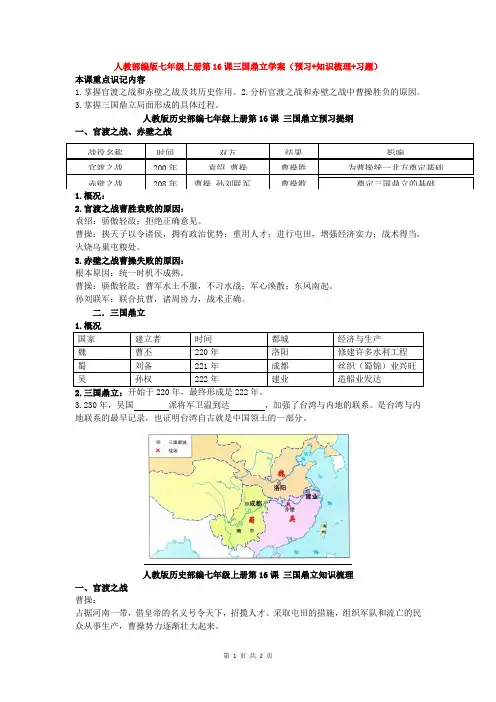

人教部编版七年级上册第16课三国鼎立学案(预习+知识梳理+习题)本课重点识记内容1.掌握官渡之战和赤壁之战及其历史作用。

2.分析官渡之战和赤壁之战中曹操胜负的原因。

3.掌握三国鼎立局面形成的具体过程。

人教版历史部编七年级上册第16课 三国鼎立预习提纲一、官渡之战、赤壁之战2.官渡之战曹胜袁败的原因: 袁绍:骄傲轻敌;拒绝正确意见。

曹操:挟天子以令诸侯,拥有政治优势;重用人才;进行屯田,增强经济实力;战术得当,火烧乌巢屯粮处。

3.赤壁之战曹操失败的原因: 根本原因:统一时机不成熟。

曹操:骄傲轻敌;曹军水土不服,不习水战;军心涣散;东风南起。

孙刘联军:联合抗曹,诸周协力,战术正确。

二.三国鼎立 2.三国鼎立:开始于220年,最终形成是222年。

3.230年,吴国 派将军卫温到达 ,加强了台湾与内地的联系。

是台湾与内地联系的最早记录,也证明台湾自古就是中国领土的一部分。

人教版历史部编七年级上册第16课 三国鼎立知识梳理一、官渡之战 曹操:占据河南一带,借皇帝的名义号令天下,招揽人才。

采取屯田的措施,组织军队和流亡的民众从事生产,曹操势力逐渐壮大起来。

袁绍:占据黄河以北,兵多粮足,实力强大。

战争时间:200年。

交战双方:曹操--袁绍。

战争结果:袁绍失败。

(以少胜多)战争影响:为曹操统一北方打下基础。

二、赤壁之战战争时间:208年。

交战双方:曹操--孙刘联军。

战争结果:曹操失败(以少胜多)。

战争影响:为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

三、三国鼎立三国前:曹操扫平关中统一北方。

刘备占领湖北、湖南和四川、云贵地区。

孙权统治范围延伸到福建、广东,又抢夺了湖北、湖南的势力范围。

三国鼎立局面形成:魏:220年,曹丕在洛阳称帝。

蜀:221年,刘备在成都称帝,国号汉。

吴:222年,孙权称吴王,229年在建业称帝,建立吴国。

四、三国经济的发展魏:重视农业,大力兴修水利。

蜀:在诸葛亮的治理下发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发。

人教版部编历史七年级上册《第16课三国鼎立》教学设计一. 教材分析《第16课三国鼎立》是人教版部编历史七年级上册的一课,主要讲述了三国时期的历史背景、三国鼎立的形成以及三国时期的重要历史事件。

本课内容较为复杂,涉及多个历史人物、事件和地理概念,需要学生具备一定的记忆和理解能力。

二. 学情分析学生在学习本课之前,已经了解了春秋战国时期的历史背景和分裂局面,对历史学科有一定的兴趣和认知基础。

但学生对于三国时期的历史知识和地理概念可能较为陌生,需要通过本课的学习来建立起对三国鼎立的整体认识。

三. 教学目标1.知识与技能:学生能够理解三国鼎立的形成背景和过程,掌握三国时期的重要历史事件和人物,了解三国时期的地理分布和政治体制。

2.过程与方法:学生能够通过自主学习和合作探究的方式,分析三国鼎立的原因和影响,培养历史思维和分析问题的能力。

3.情感态度价值观:学生能够理解三国时期的历史背景和社会环境,认识到历史的发展和变迁,培养对历史的兴趣和热爱。

四. 教学重难点1.三国鼎立的形成过程和原因。

2.三国时期的重要历史事件和人物的认知。

3.三国时期的地理分布和政治体制的理解。

五. 教学方法1.讲授法:教师通过讲解和阐述,引导学生理解和掌握三国鼎立的形成过程和原因。

2.合作探究法:学生通过小组合作和讨论,分析三国鼎立的影响和意义。

3.案例分析法:教师通过讲解具体的历史事件和人物,帮助学生理解和记忆相关知识。

六. 教学准备1.教师准备PPT和相关的历史资料,包括图片、地图和文献等。

2.学生准备笔记本和笔,以便记录和整理学习内容。

七. 教学过程1.导入(5分钟):教师通过提问方式引导学生回顾春秋战国时期的分裂局面,激发学生对三国鼎立的兴趣和好奇心。

2.呈现(15分钟):教师通过PPT展示三国鼎立的地图和时间线,介绍三国时期的历史背景和地理分布。

3.操练(10分钟):学生通过阅读教材和相关资料,了解三国鼎立的形成过程和原因。

人教版历史七年级上册第16课《三国鼎立》教学设计一. 教材分析《三国鼎立》是人教版历史七年级上册的一课,主要介绍了东汉末年群雄逐鹿、三国鼎立的局面。

本课内容主要包括:曹操统一北方、赤壁之战、三国鼎立局面的形成等。

通过对本课的学习,学生可以了解三国时期的历史背景、主要事件和人物,以及三国鼎立对后世的影响。

二. 学情分析学生在学习本课之前,已经了解了东汉末年的历史背景,对一些重要人物如曹操、刘备、孙权等有所了解。

但学生对三国鼎立局面的形成过程、赤壁之战等具体事件的了解可能不够深入。

因此,在教学过程中,需要引导学生通过史料分析、讨论等方式,深入理解三国鼎立的过程和影响。

三. 教学目标1.知识与技能:了解三国鼎立的局面形成过程,掌握曹操、刘备、孙权等主要历史人物的事迹,认识三国鼎立对后世的影响。

2.过程与方法:通过史料分析、小组讨论等方式,提高学生的历史思维能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对历史事件的兴趣,引导学生正确看待历史,培养学生的民族自豪感。

四. 教学重难点1.教学重点:三国鼎立局面的形成过程,曹操、刘备、孙权等主要历史人物的事迹。

2.教学难点:对三国鼎立局面的深入理解,以及对历史事件的影响和意义的分析。

五. 教学方法1.史料教学法:通过展示史料,引导学生了解历史事实,培养学生的史证意识。

2.小组讨论法:学生分组讨论,培养学生的合作意识和历史思维能力。

3.讲授法:教师对关键知识点进行讲解,帮助学生掌握历史事实。

六. 教学准备1.教材、教案、课件等教学资料。

2.相关历史史料、图片、视频等资源。

3.课堂讨论材料和评价标准。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示东汉末年的战乱图片,引发学生对三国鼎立局面的兴趣,进而导入新课。

2.呈现(10分钟)教师运用多媒体课件,展示曹操统一北方的过程,以及赤壁之战的场景。

引导学生关注三国鼎立局面形成的关键事件和人物。

3.操练(10分钟)学生根据教师提供的历史史料,分析三国鼎立局面形成的过程,以及曹操、刘备、孙权等主要历史人物的事迹。

【部编版】七年级历史上册《三国鼎立》优质课教学设计一. 教材分析《三国鼎立》这一章节主要讲述了东汉末年,曹操、刘备、孙权等势力争霸的历史背景,以及三国鼎立的局面形成过程。

教材内容丰富,插图生动,有利于激发学生的学习兴趣。

同时,教材通过介绍三国时期的历史事件,让学生了解中国古代历史的发展,培养学生的爱国情怀。

二. 学情分析七年级的学生对于历史知识有一定的了解,但三国时期的历史事件较为复杂,学生需要通过对教材的学习,进一步掌握这一时期的历史脉络。

此外,学生对于英雄人物有一定的崇拜心理,可以借此机会引导学生正确看待历史人物,培养其批判性思维能力。

三. 教学目标1.知识与技能:使学生了解三国鼎立的形成过程,掌握曹操、刘备、孙权等历史人物的主要事迹,理解三国时期的历史背景。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生热爱祖国历史,弘扬民族精神的情感,正确看待历史人物,培养批判性思维能力。

四. 教学重难点1.教学重点:三国鼎立的形成过程,曹操、刘备、孙权等历史人物的主要事迹。

2.教学难点:三国时期的历史背景,学生对历史事件的深入理解。

五. 教学方法1.情境教学法:通过生动的语言、图片、音乐等手段,营造有利于学生学习的历史氛围。

2.自主学习法:引导学生主动探究历史知识,提高其自主学习的能力。

3.合作探讨法:鼓励学生分组讨论,培养其团队协作能力。

六. 教学准备1.教材:《三国鼎立》相关内容。

2.课件:三国时期的历史事件、人物图片等。

3.视频资料:关于三国时期的影视作品片段。

4.板书设计:三国鼎立的时间线、人物关系图等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示三国时期的地图、人物图片等,引导学生回顾已学知识,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)通过课件讲述东汉末年的历史背景,引导学生了解三国鼎立的形成过程。

3.操练(10分钟)学生分组讨论,分析曹操、刘备、孙权等历史人物的主要事迹,教师巡回指导。

第16课:三国鼎立课程标准:知道赤壁之战和三国鼎立局面的形成。

教材分析:本课隶属于七上第四单元《三国两晋南北朝时期:政权分裂与民族交融》,内容分为三个部分:官渡之战、赤壁之战和三国鼎立。

三只之间有内在的承接关系,东汉末年,军阀混战,曹操取得官渡之战的胜利继而统一北方,而赤壁之战的失败奠定了三国鼎立的局面。

从军阀混战到三国鼎立,促进了江南、巴蜀地区的开发,分裂中却孕育这新的统一,在历史的车轮下,三国走向新的统一。

学情分析:七年级学生对于三国题材的历史故事还是有一定的基础性的,受《三国演义》小说的影响,他们知道一些历史故事,在此基础上,培养他们阅读分析史料的能力,剖析历史事件的内在关系,认识历史人物在历史潮流中的进步作用。

教学目标:知识与技能:1、了解汉末官渡之战、赤壁之战的双方、经过、影响。

2、知道三国鼎立的时间、政权、都城和建立者,理解鼎立局面的形成和以及对历史发展产生的作用。

过程与方法:1、阅读史料,培养学生从史料中分析、归纳、总结知识点的能力。

2、识读官渡之战、赤壁之战以及三国鼎立形势图,形成正确的历史地理观。

情感态度价值观:1、明确曹操统一北方以及三国鼎立局面的形成,是由割据走向局部统一、由混战趋向相对稳定的过程,因此是历史的进步。

2、认识在三国鼎立的过程中,曹操、刘备、孙权等人起了重大的作用,使学生进一步理解杰出人物对推动历史发展进程所起的作用。

教学重点:曹操崛起的原因,官渡之战、赤壁之战与三国鼎立的形成。

教学难点:如何认识三国鼎立是历史的进步;如何正确地评价曹操等历史人物。

一、新课预习1、东汉末年,曹操一方面招收流民,进行屯田制,另一方面招贤纳士,实行挟天子以令诸侯政策,逐步强大起来。

2、200年,曹操打败袁绍,取得官渡之战的胜利,为统一北方奠定基础。

3、208年,曹操与孙刘联军决战,爆发赤壁之战,三分天下的格局逐渐形成。

二、新课导入同学们欣赏歌曲《华容道》,注意歌词中蕴含的历史典故:一曲清歌将君描,难入细微称分毫,胡笳十八催人老,建安风骨半相交。

部编版七年级上册历史第16课《三国鼎立》说课稿尊敬的老师们,各位家长:大家好!今天我为大家介绍七年级上册历史第16课《三国鼎立》。

一、教材分析本课是初中历史七年级上册最后一课,主要介绍了东汉末年的乱世局面和三国时期的兴起、发展与分裂。

通过本课的学习,让学生们了解三国各家政治、军事等方面的特点,概括三国时期的历史背景和特征,并了解其历史价值。

二、教学目的1.了解东汉末年民变与统治阶级腐败所引起的深刻社会危机。

2. 掌握三国鼎立时期各家政治、军事等方面的特点,概括三国时期的历史背景和特征。

3. 培养学生的历史思维能力,引导学生提高自己对历史问题的分析、认识和思考能力。

三、教学重点1. 理解东汉末年深刻的社会危机和三国时期的历史背景和特征。

2. 掌握三国各家政治、军事等方面的特点。

3. 学习历史事件的多种解释方法,并能自主思考和发表自己的观点。

四、教学难点1.如何理解东汉末年的深刻社会危机。

2.在学生的认知层次之内,让学生了解三国的政治、军事、文化等各个方面的特点。

3.如何在学生的学习过程中培养其历史思维能力,引导其提高自己的分析、认识和思考能力。

五、教学方法本课使用多元化、充满活力的教学方法,如讲授、演讲、讨论、辩论等。

1.讲授:向学生介绍三国时期的历史背景、政治、军事、文化等各个方面的特点,帮助学生建立三国鼎立的整体概念。

2.演讲:让学生扮演三国时期的某位人物,展现其政治、军事、文化方面的特点,加深学生对于三国鼎立时期的印象。

3. 讨论:在小组内让学生就某个问题进行讨论,发掘学生对于历史问题的思考和分析能力。

4. 辩论:让学生就某个历史事件展开辩论,锻炼学生的表达和语言交流能力,以及自主思考的能力。

六、教学内容与过程设计1. 课堂导入(5分钟)让学生在教师的引导下,回忆东汉末年的政治、社会方面的情况,引导学生逐渐步入三国时期的时代背景。

2. 探究东汉末年的深刻社会危机(10分钟)引导学生深入探究东汉末年的社会危机,包括汉灵帝、汉少帝、汉献帝、黄巾起义、十常侍之乱等事件,以及董卓的入主京城,探讨这些事件在三国时期的影响。

【部编版】七年级历史上册《三国鼎立》公开课教学设计一. 教材分析部编版七年级历史上册《三国鼎立》一课,主要讲述了东汉末年以来,中国社会分裂为三国鼎立局面的历史。

本课内容涉及到曹操、刘备、孙权等历史人物,以及赤壁之战、官渡之战等重要历史事件。

教材通过生动的插图和详细的文字描述,使学生能够了解三国时期的历史背景、政治斗争、经济发展和文化特点。

二. 学情分析七年级的学生对于三国时期的历史故事已经有了一定的了解,对于其中的英雄人物和传奇故事充满兴趣。

但学生对于三国时期的历史背景、政治斗争、经济发展和文化特点等方面的认识还不够深入。

因此,在教学过程中,需要引导学生从故事情节中提炼出历史事实,培养学生的历史思维能力。

三. 教学目标1.知识与技能:了解三国鼎立的历史背景,掌握曹操、刘备、孙权等历史人物的主要事迹,理解赤壁之战、官渡之战等重要历史事件的意义。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,培养学生的历史思维能力,提高学生的历史素养。

3.情感态度与价值观:引导学生认识三国时期的政治斗争,培养学生热爱祖国历史、传承中华优秀传统文化的意识。

四. 教学重难点1.教学重点:三国鼎立的历史背景,曹操、刘备、孙权等历史人物的主要事迹,赤壁之战、官渡之战等重要历史事件的意义。

2.教学难点:三国鼎立局面形成的内在原因,学生对历史事件的理解和分析能力。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、视频等媒体资源,创造生动的历史情境,激发学生的学习兴趣。

2.自主学习法:引导学生自主探究,培养学生的历史思维能力。

3.合作探讨法:分组讨论,共同解决问题,提高学生的团队协作能力。

六. 教学准备1.教材、教参等相关资料。

2.图片、视频等媒体资源。

3.教学课件。

4.学习任务单。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用图片、视频等媒体资源,展示三国时期的历史情境,引导学生回顾已学知识,为新课的学习做好铺垫。

2.呈现(10分钟)教师简要介绍三国鼎立的历史背景,呈现曹操、刘备、孙权等历史人物的主要事迹,以及赤壁之战、官渡之战等重要历史事件。

《第16课三国鼎立》教案【教学内容】本节课课题为义务教育课程标准实验教科书《中国历史》七年级上册第四单元“三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融”的第一部分内容。

【核心素养达成目标】正如托马斯·凯利所言:“历史好像是去外地的一次旅游。

它把学生带到一个奇妙的令人兴奋的新世界,展示一个令人兴奋的将来前景。

”历史课堂不只是枯燥死板的知识点,或单一的课本,更应当给学生呈现一个个鲜活灵动的生命和一段段精彩纷呈的故事。

在《三国鼎立》课程学习中,我借用了地域优势,把本地历史资源和和古代历史事件、历史人物有效结合在一起,拉近历史与我们的距离,让学生认识到史料的多样化。

培养学生学习历史时严谨的学习态度;培养学生善于运用可信的史料努力重现历史真实的态度与方法,让学生形成对历史的正确、客观的认识。

【案例背景】“闻听三国事,每欲到荆州”。

今天的荆州城又名江陵城,位于荆州市城区西部,是国务院首批公布的24座历史文化名城之一。

其城名因地处荆山之南而得。

荆州为天下九州之一。

西汉时,改九州为十三刺史部(州),荆州居其中。

荆州是三国文化诞生和繁衍的历史胜地,《三国演义》一百二十回就有七十二回的内容涉及荆州。

“刘备借荆州”、“关羽大意失荆州”等脍炙人口的故事,就发生在这里。

按照我们学校高效学习教学模式,我们的学习过程分为两个部分,第一部分学生根据老师所编写的导学案自主预习;第二部分,上展示课解决重点、突破难点。

【教学片段】片段一:展示课的老师引入与荆州上课铃响了,为了活跃课堂的气氛并顺理成章地引入新课,播放了电视连续剧《三国演义》的主题曲。

让学生通过声音和画面感知三国:师:片段反映了电视连续剧《三国演义》,大家课前都有看过此电视剧或者书么?生:有(或没有)师:“闻听三国事,每欲到荆州”。

我们的家乡——荆州,是三国时期的重要的城池。

东汉末年至三国,众多重量级别的人在这里生活并留下经典故事,现在成为荆州重要的旅游资源。

那么你知道我们身边有哪些与此相关的景点么?学生交流活动,回答总结:东门的“关公义园”、老南门的“关帝庙”新南门的“关公祠”大北门的“三国公园”。

部编人教版历史七年级上册第16课三国鼎立教案第16课《三国鼎立》教案【课标要求】知道赤壁之战和三国鼎立局面的形成。

【教学目标】1.了解官渡之战、赤壁之战和三国鼎立局面形成的基本史实。

2.概括归纳官渡之战和赤壁之战的相关知识,学会列表归纳问题的方法。

分析官渡之战和赤壁之战,曹操一胜一败原因,提高学生分析历史现象,透过现象抓住本质的能力。

3.通过对曹操的分析和评价,使学生认识到评价历史人物时,主要应该看他们是否推动了社会的进步和生产力的发展。

【教学重难点】重点:官渡之战、赤壁之战和三国鼎立的形成难点:官渡之战和赤壁之战中曹操一胜一败的原因【教学方法】启发式教学讨论法问题探究【教学过程】导入新课:《三国演义》可谓家喻户晓,但那毕竟是文学作品。

而在历史上,东汉末年州郡割据、战乱不已的局面是怎样的呢?曹操、刘备和孙权的势力又是如何崛起,进而形成魏、蜀、吴三国鼎立局面的呢?让我们一起通过本课的学习来探讨这些问题吧!一.官渡之战黄巾起义爆发后,地方州郡乱作一团。

东汉王朝为加强对地方的统治,改刺史为州牧,派重臣出任州牧,统领地方上的军政事务,地位在郡守之上。

此后,州牧的势力逐渐膨胀,甚至不听从朝廷的命令,成为割据一方的军阀。

为了争夺地盘、人口,军阀进行混战,刀枪剑戟带给人民无尽的灾难和痛苦,同时也使北方的社会生产遭到严重的破坏。

人口集中的黄河中下游地区,出现了“白骨露于野,千里无鸡鸣”的现象。

在这种情况下,人民渴望早日结束战乱,过上和平安定的生活。

那么,是谁顺应人民的愿望,结束了北方战乱局面呢?曹操。

当时,北方众多军事集团中,最主要的有两个:曹操和袁绍。

从实力上讲,袁绍在各个方面都优于曹操,但是曹操却最终在一场决定性的战役中打败了袁绍,完成了北方的统一。

这场战役是什么?想一想:曹操为什么能够以少胜多,打败袁绍统一北方呢?政治上:“挟天子以令诸侯”;招揽人才。

经济上:垦荒屯田,重视农业生产;用人上:善于用人,虚心听取谋士的意见;军事上:采取声东击西、各个击破的战术。

第四单元政权分立与民族交融第16课三国鼎立一、教材地位《三国鼎立》是七年级上册第四单元政权分立与民族融合的第一课,主要介绍了国家从分裂到局部统一的过渡时期的历史。

三国鼎立是东汉末年军阀割据混战的必然结果,但它的形成,实现了几个大范围的局部统一,为下一课学习“西晋的统一”奠定了基础,体现了知识的延续性,起着承上启下的历史作用。

二、课程标准知道赤壁之战和三国鼎立局面的形成。

三、三维目标(一)知识与技能:了解官渡之战、赤壁之战的史实;思考两次战役曹操一胜一败的原因;初步了解三国鼎立局面形成的原因。

(二)过程与方法1、了解战争概况,提升复述历史事件的能力。

2、通过对战役胜败原因的分析,培养对比、分析、归纳问题的能力。

3、识读《三国鼎立形势图》,学习获取有效历史信息的方法。

4、方法:复述法、表格对比分析法、归纳法、识图法(三)情感、态度与价值观:认识三国时期是历史的进步,统一是历史发展的主流与趋势。

四、教学重点、难点重点:赤壁之战、三国鼎立局面的形成(国名、时间、创建者、实力)难点:三国鼎立局面形成的必然性五、教学过程〖一〗导入让我们回到东汉末年,去看看东汉末年的社会景象是什么样的,多媒体展示课件1、经“光武中兴”到105年,全国人口达5300万,可东汉末年,只剩下760万······2、路有饥妇人,抛子弃草间。

--王粲《七哀诗》3、白骨露于野,千里无鸡鸣。

—曹操《蒿里行》同学们看了这些景象你有什么感受?生答(人民生活很惨,老百姓生活流离失所,社会一片荒凉,大小军阀混战)那么,是什么原因导致的呢?东汉中期以后,外戚和宦官两大恶瘤交替专权,政治腐败黑暗,加之灾荒连年,大量农民衣食无着,最终导致184年黄巾起义的爆发。

为镇压农民起义,东汉中央政府允许地方政府和地方士族豪强自行招募军队。

黄巾起义之后,各地出现许多割据一方的军阀,他们各自为政,长期混战,东汉政府已经名存实亡。