长期未明热诊断思路

- 格式:ppt

- 大小:3.95 MB

- 文档页数:50

发热待查病因分析及诊断思路作者:黄珍(广西医科大学本硕07级实习生)作者单位:广西南宁市第一人民医院发热待查是临床上常见的疑难杂症,由于病因错综复杂,临床表现多样,往往在短期内难以明确诊断,甚至部分病例始终诊断不明,以致延误治疗。

鉴于此, 1961年, Petersdorf和Beeson首次提出了原因不明发热( fever of unknown origin, FUO)这一临床概念,并做了相关研究,提出发热待查的诊断标准是: 发热热程> 3周, 体温高于38.3 C。

, 在住院1周后询问病史、体格检查与常规实验室检查而病因不明者【1】。

鉴于时间和空间的差异性,国内有学者提出当体温超过37.5C。

,发热时间超过2-3周,经过一定检查后病因仍未明确者,称为发热原因待查(FUO)【2】。

为提高对发热待查的病因分析及诊断水平,本文对近期发热待查研究进展做一综述。

1、 FUO总体概况自1961年起,人类通过长期的临床实践对FUO有一定的认识,FUO发病多呈非典型表现,首先考虑感染、肿瘤、风湿性疾病三大类。

有资料表明三大类疾病共约占F O U 病因中72 %一96 % 左右,其中由于感染引起在国内占48 % 一69% 左右, 随着卫生事业的发展, 传染病逐渐减少, 肿瘤性发热的比例有增高趋势, 约占10-18 % 左右,同时人们逐渐对风湿性疾病的认识的提高也使该类疾病所占的比例也增至15-28 % 左右【3】-[10]。

随着诊断技术的提高,FUO的确诊率也逐渐提高,但是依然存在小部分FUO无法明确诊断。

在明确病因方面依然棘手,这还需要我们临床医师们更多的努力。

2、体温变化机制和FUO原因分析2.1 发热机制发热是由发热激活物作用于机体,激活产内生致热原细胞产生和释放内生致热原(EP),EP作用于体温调节中枢(视前区下丘脑前部 POAH)引起POAH发热反应。

发热激活物包括外致热原(细菌、病毒、真菌、螺旋体、疟原虫等病原微生物)和某些体内产物(抗原抗体复合物、类固醇、尿酸结晶等),EP细胞包括单核细胞、巨噬细胞、内皮细胞、淋巴细胞、星状细胞及肿瘤细胞等,当其为发热激活物激活时启动EP的合成,如IL-1、TNF、IFN、IL-6、MIP-1、IL-8等,研究表明,EP可经血脑屏障、终板血管器、迷走神经等途径作用于体温调节中枢,引起中枢介质释放,继而引起调定点的改变,正调节介质使体温升高,相反,负调节介质是体温降低【11】-【12】。

不明原因发热的诊疗思路1.详细病史采集:医生首先需要详细询问患者的病史,包括病程、发热的持续时间和频率、热度的高低、伴随症状等。

还要询问患者的既往疾病史、药物使用史、接触史、旅行史、职业史等,以排除可能的感染源和暴露史。

2.体格检查:医生应该进行全面的体格检查,特别关注患者的皮肤、口腔、呼吸系统、心血管系统、腹部等是否出现异常。

对于发热的儿童,还要注意查看皮肤黏膜有无皮疹、淋巴结肿大等。

3.常规实验室检查:包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、电解质、C-反应蛋白、血培养等。

这些检查可以提供一些发病机制相关的指标,排除炎症、感染、代谢异常等。

4.血液和尿液培养:对于不明原因发热的患者,进行血液和尿液培养是必要的,以排除感染。

如果血液和尿液培养结果阴性,还可以考虑其他类型的培养,如痰液培养、脑脊液培养等。

5.病毒学检查:不明原因发热的病因中,病毒感染是一个常见的原因。

通过进行病毒学检查,如呼吸道病毒核酸检测、血清抗体测定、病毒培养等,可以排除病毒性感染。

6.影像学检查:根据患者的临床表现,可以选择进行影像学检查,如X线胸片、CT扫描、超声、MRI等。

这些检查可以帮助排除结核、肺炎、脓肿等疾病,也能发现一些内脏病变。

7.活动试验:一些病例可以通过进行活动试验来诊断。

例如,进行解剖学床旁查体、体力活动或被动运动试验,观察患者是否出现发热或其他症状。

8.特殊检查:对于经过上述常规检查仍然无法确定病因的患者,可以考虑进行一些特殊检查。

例如,脑脊液检查、组织活检、淋巴结穿刺等。

这些检查对于一些疾病的诊断十分重要。

9.有需要时,可以考虑进行遗传学检查、免疫学检查、代谢学检查、肿瘤标志物检测等。

10.随访观察:对于无法明确诊断的患者,医生应该持续和患者进行随访观察。

记录患者的体温、症状等变化,及时调整诊疗策略。

有时候,患者的病情可能会逐渐明朗化。

总之,不明原因发热的诊疗思路包括详细病史采集、体格检查、常规实验室检查、血液和尿液培养、病毒学检查、影像学检查、活动试验、特殊检查等。

儿童不明原因发热的诊断思路不明原因发热 (fever of unknown origin, FUO),指发热时间持续 3 周,体温多次> 38.3 ℃,经过至少 1 周完整的病史询问、体格检查和常规实验室检查仍不能确诊的情况。

发热是由于各种致热源导致前列腺素 E2 释放,作用于下丘脑,使体温调定点升高,从而出现产热效应。

儿童群体还有其特殊性,例如,体温调节不稳定,易受环境及心理因素的影响,高温环境、饮食、剧烈运动、药物因素等均可使体温升高。

因此,FUO 的病因尤为复杂,是临床医生较为棘手的问题。

需要在诊治过程中有清晰的思路,并具备良好的诊断与鉴别诊断的能力。

热型对于判断感染性疾病的病原种类有一定的帮助,如稽留热和弛张热多见于严重的细菌感染,双峰热多见于大肠杆菌及绿脓杆菌败血症,间歇热多见于疟疾,波浪热常见于布氏杆菌感染。

但儿童发热热型常不典型,很多非感染性疾病也可以表现出类似热型,因此需要掌握儿童各种感染性疾病与非感染性疾病的特点,有针对性地进行病情观察和必要的辅助检查以明确诊断。

一、感染性疾病感染性疾病在儿童 FUO 的比例超过 50%。

1. 病毒感染:如 EB 病毒(EBV)、巨细胞病毒、人疱疹病毒 6 型和7 型等病毒感染是儿童长期发热较为多见的原因。

各种病毒感染机体可出现急性杀伤细胞效应及持续的感染,而病毒的持续感染分为稳定状态的感染、持续排毒、携带状态的感染和导致细胞的恶性转化等,从而导致患儿出现长期的发热。

婴幼儿原发EBV 感染常无症状,而青少年和青年人的感染可表现为传染性单核细胞增多症,也可出现EBV 相关的嗜血细胞综合征、慢性活动性 EBV 感染、淋巴瘤等。

而这些病例进行 EB 相关抗体检查可能仅有 EBV 的衣壳抗原 lgG 阳性,临床上对于病史较长,抗EBV 治疗过程中或治疗后,患儿仍有反复发热时,需注意观察患儿肝脾及淋巴结大小及质地,血常规的改变、凝血功能以及其他炎性指标的变化,进一步评价有无上述疾病的可能。

发热待查的临床诊断一、概述:1、发热的定义:发热(fever,pyrexia):是指病理性体温升高,使人体对于致病因子的一种全身性反应。

当晨起休息时体温超过正常体温范围或一日之间体温相差在1℃以上时称为发热。

正常人体温范围:口腔温度(舌下测量)36.3~37.21℃,直肠温度(肛门测量)36.5~37.71℃,腋下温度(腋窝测量)36.0~37.01℃。

2、发热待查的定义:发热待查又称未明热或不明原因发热(Fever of Unknown Origin,FUO)。

(1).发热持续2~3周以上;(2).体温数次超过38.5℃;(3).经完整的病史询问、体检和常规实验室检查不能确诊(1周内)。

3、国外对特殊人群FUO的定义:(1)、HIV抗体阳性病人:体温大于38.3℃超过4周,其中住院病人热程超过3天仍不能明确病因者。

(2)、颗粒细胞缺乏者:外周血有核细胞计数小于500×106 /L,体温大于38.3℃超过3天且培养阴性2天以上。

(3)、老年患者:除病者为老年人外,其他标准同经典FUO。

(4)、住院病人:因非感染性疾病入院的病人发热大于3天病因不能明确者。

儿童FUO的诊断标准仍不统一。

目前,国内经典的FUO定义仍是最为适用的二、发热的机制:体温调节的调定点学说:各种病源微生物及其毒素、抗原抗体复合物、炎症或某些化学物质等外源性致热源,通过作用于体内细胞产生内源性致热因子,间接或直接作用于下丘脑体温调节中枢,使体温调节中枢的体温调定点水平升高,导致机体产热增加,而散热不能相应地随之增加或散热减少,使体温升高超过正常范围。

三、发热的病因(原因):(一)、病因分类:根据致病原因不同可分为两大类:感染性疾病和非感染性疾病。

1、感染性疾病:包括病毒、细菌、支原体、衣原体、立克次体、螺旋体、真菌、原虫等病原微生物感染。

2、非感染性疾病:(1)肿瘤性疾病:血液系统肿瘤如:恶性组织细胞病、恶性淋巴瘤、白血病、多发性骨髓瘤等;实体性肿瘤如:原发性肝癌、肺癌、肾癌、结肠癌、胃癌、胰腺癌等。

发热的诊疗思路北京中医药大学东方医院呼吸热病科史利卿1.概述发热是最为常见的临床症状之一,可见于多种疾病。

多数发热性疾病,可具有比较典型的临床症状、体征及实验室检查所见,诊断并不困难。

但也有相当多的发热患者,一时查不清病因,而被临床称为“发热待查”、“未明热”、“原因不明发热”。

进一步明确诊断需要对可产生发热症状的众多疾病有较为全面而整体的认识,并具有正确的诊疗思路;中医将发热基本分为“外感发热”和“内伤发热”两大类,并提出相应的病因病机理论及辨证论治方法,本文试探讨未明热的诊断鉴别诊断思路和中医辨治认识。

2.未明热的西医诊断思路2.1未明热的诊断标准未明热是个概念,不是病名诊断,其诊断标准为:①发热病程≥3周;②体温多次≥38.3o c③入院后经一周检查仍未明确诊断者。

2.2未明热的病因分类引起发热的疾病,可大致分为感染性与非感染性疾病两大类。

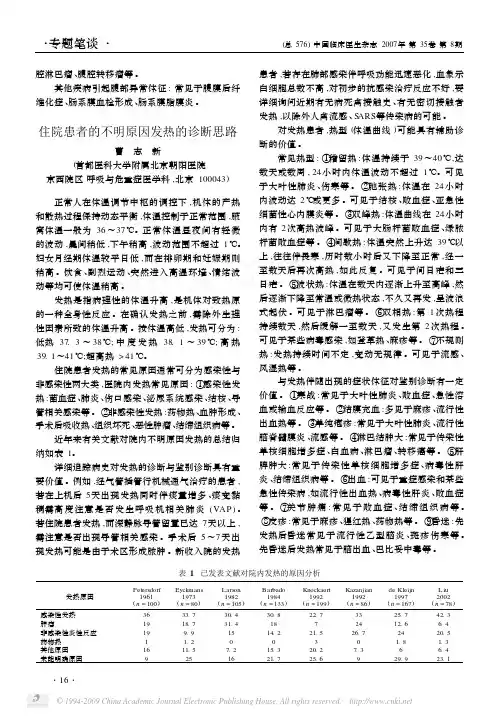

就未明热的常见病因而言,进一步可分为五大类,即:*感染性疾病占52%*肿瘤性疾病占17%*血管-结缔组织病占14%*其它疾病占8%*诊断未明占9%(以上据国内外10050例成人未明热病因分析)可以看出前三类疾病占未明热总数的80%多,为主要病因。

其中约有5%~8%可自行退热,也有少数病人直至退热或死亡仍不能明确诊断。

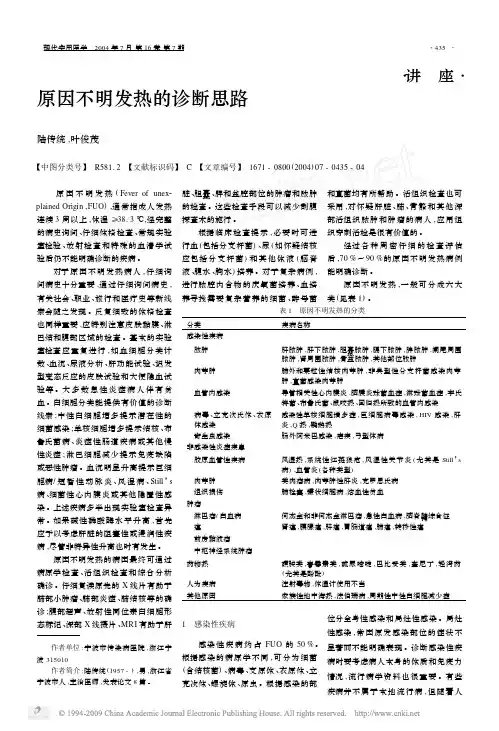

具体病因分类见表12.2.1感染性疾病主要病种成人未明热前4位的感染性病因为结核病(21.4%)、伤寒(18.2%)、局灶性脓肿(13.5%)、败血症(11.6%)。

但老年人未明热的首要病因是局灶性脓肿,其次为结核病和败血症。

结核病在我国仍为常见、需要高度警惕,尤其是肺外结核、老年结核,都具有发病隐匿、症状体征不典型等特点,如肠系膜淋巴结核,可引起发热而无任何腹部体征。

伤寒是我国常见传染病,由于四季散发,临床表现不典型,热程绵长,易为临床所忽略。

腹部和盆腔脓肿是未明热最常见的感染原因,肝脓肿最常见(占局限性脓肿的65%),阑尾穿孔、溃疡病穿孔、憩室炎、肾盂肾炎、炎症性肠病是引起腹腔脓肿的常见病因,但老年人可无手术史或慢性肠道炎症病史,而且常缺乏典型体征;盆腔脓肿往往是子宫切除后的并发症,可以于术后1周才开始发热,在疾病早期无腹痛,盆腔检查也可无异常发现。

不明原因发热的诊断方法有哪些(专业文档)慢性肝病患者可表现为不明原因发热,但肝功能可以正常。

此时可查乙肝“两对半”、乙肝脱氧核糖核酸、丙肝抗体、丙肝核糖核酸、肝脏B超等。

出现长期低热后,患者可以自己制作一张表格,每天测3~5次体温,并按不同时间记录下来,同时还把伴随的其他不舒服表现比如出汗、头晕、腹痛、腹泻和消瘦等,也全部写在这张表格上。

这样再去看医生时,就一目了然了,因为医生最关心的就是体温的变化趋势及各种伴随症状。

据统计,目前不明原因发热,尤其是急性白血病出现了增加趋势。

特别是急性白血病,治疗成功与否与早期判断有很大的关系。

越早诊断,然后采取相应治疗,预后的效果就越好。

应当重视,特别是注意那些不明原因的发热。

急性白血病等血液病引发的发热会持续较长时间,热度比较高,而且即使使用抗生素也没有作用。

不明原因发热是机体受致热因素作用后引起的体温调节异常,主要表现为体温升高。

其体温调定点较正常为高。

50年代曾有人从炎症渗出物中提取出一些外源性致热原,以此注入动物体内能引起动物发热,后又在多种传染性细菌、真菌和病毒中提取到,当这些外源性致热原进入体内后,就与粒细胞、单核细胞、巨噬细胞及枯否氏细胞等发生作用,而产生内源性致热原,内源性致热原经血流运到下丘脑视前区和前部时,即提高了体温调定点而起发热反应。

目前此种致热原已被提纯,为分子量约14000道尔顿的一种蛋白质。

只以极微量(毫微克)注入动物静脉内即可引起动物发热。

发热初期,常有寒冷感觉甚至寒战,此时体温已升高,皮肤小血管收缩致皮肤温度低,刺激了皮肤的冷觉感受器而引起寒冷感觉。

皮肤小血管收缩,体热发散减少,加上肌肉寒战引起体热产生增加,于是体温迅速上升。

待体温升到最高时,皮肤血管乃行舒张,病人才有发热感觉。

每个人都希望自己能拥有健康,因为健康是生活幸福,事业成功的基础。

回溯上个世纪中期,人们普遍概念认为“没有疾病就是健康”;至1977年,世界卫生组织将健康概念确定为“不仅仅是没有疾病和身体虚弱,而是身体、心理和社会适应的完满状态”;到20世纪90年代,健康的含义注入了环境的因素,即健康为:“生理—心理—社会—环境”四者的和谐统一;进入21世纪,“健,康、智、乐、美、德”六个字组成了更全面的“大健康”概念,成为幸福人生的更佳境界。

发热待查的临床诊断一、概述:1、发热的定义:发热(fever,pyrexia):是指病理性体温升高,使人体对于致病因子的一种全身性反应。

当晨起休息时体温超过正常体温范围或一日之间体温相差在1℃以上时称为发热。

正常人体温范围:口腔温度(舌下测量)36.3~37.21℃,直肠温度(肛门测量)36.5~37.71℃,腋下温度(腋窝测量)36.0~37.01℃。

2、发热待查的定义:发热待查又称未明热或不明原因发热(Fever of Unknown Origin,FUO)。

(1).发热持续2~3周以上;(2).体温数次超过38.5℃;(3).经完整的病史询问、体检和常规实验室检查不能确诊(1周内)。

3、国外对特殊人群FUO的定义:(1)、HIV抗体阳性病人:体温大于38.3℃超过4周,其中住院病人热程超过3天仍不能明确病因者。

(2)、颗粒细胞缺乏者:外周血有核细胞计数小于500×106 /L,体温大于38.3℃超过3天且培养阴性2天以上。

(3)、老年患者:除病者为老年人外,其他标准同经典FUO。

(4)、住院病人:因非感染性疾病入院的病人发热大于3天病因不能明确者。

儿童FUO的诊断标准仍不统一。

目前,国内经典的FUO定义仍是最为适用的二、发热的机制:体温调节的调定点学说:各种病源微生物及其毒素、抗原抗体复合物、炎症或某些化学物质等外源性致热源,通过作用于体内细胞产生内源性致热因子,间接或直接作用于下丘脑体温调节中枢,使体温调节中枢的体温调定点水平升高,导致机体产热增加,而散热不能相应地随之增加或散热减少,使体温升高超过正常范围。

三、发热的病因(原因):(一)、病因分类:根据致病原因不同可分为两大类:感染性疾病和非感染性疾病。

1、感染性疾病:包括病毒、细菌、支原体、衣原体、立克次体、螺旋体、真菌、原虫等病原微生物感染。

2、非感染性疾病:(1)肿瘤性疾病:血液系统肿瘤如:恶性组织细胞病、恶性淋巴瘤、白血病、多发性骨髓瘤等;实体性肿瘤如:原发性肝癌、肺癌、肾癌、结肠癌、胃癌、胰腺癌等。

不明原因发热的诊疗体会发热是最常见的一种临床表现,它不是一种疾病,是各种疾病的一个临床表征。

及时发现发热的原因并给予正确的处理对内科医生来说非常重要,但也非常困难。

即使在欧美等医学发达国家,仍有25%左右的发热患者经过住院检查始终难以明确病因。

因此,发热是一组疑难病症,是内科医生一直面临的一个巨大挑战。

笔者根据自己从医30年对发热患者诊治的临床经验,试图总结一下诊治不明原因发热(FUO)的一点浅薄体会,供国内同行们参考指正。

一、FUO的定义和原因临床上引起发热的原因有上百种,无论是何种原因引起的发热,若在一定时间内经常规检查仍未明确病因者,一般称为FUO或原因未明热,习惯上又称为“发热待诊”。

FUO的经典定义:持续或间断性发热>3周,体温≥38.3℃,经门诊就诊2次以上或住院检查1周仍未确诊者。

一般人群中FUO的病因主要包括感染性疾病、肿瘤性疾病、结缔组织病(自身免疫病)、其他疾病及病因未明者。

近年来随着器官移植、免疫抑制治疗及HIV感染病例的增多,FUO的病例也随之有所增多,有学者在经典FUO的基础上相应增加了医院内感染FUO、免疫缺陷者FUO及HIV感染者FUO的分类:①医院内感染FUO:定义为住院≥48h后持续发热≥3d,体温为38.3℃,而入院时不发热或不处在感染潜伏期。

其常见病因为各种医院内感染(如耐药菌感染、导管相关性感染、难辨梭菌肠炎)、手术后感染并发症、药物热等。

②免疫缺陷者FUO:主要见于中性粒细胞缺乏者,发热≥3d,体温≥38.3℃,而血培养48h后仍为阴性结果。

其常见的病因为感染性,病原体主要有细菌、真菌及疱疹病毒等。

③HIV感染者FUO:见于HIV阳性者,发热>4d,体温>38℃,或住院中发热>3d。

其常见病因为感染,病原体主要有巨细胞病毒、鸟型分枝杆菌、卡氏肺孢子菌、沙门菌、结核分枝杆菌、弓形虫、新型隐球菌等。

二、FUO的诊断思路由于FUO病因复杂,在诊断上并无统一的金标准。