经济法学第3章 宏观调控法概述

- 格式:ppt

- 大小:350.50 KB

- 文档页数:29

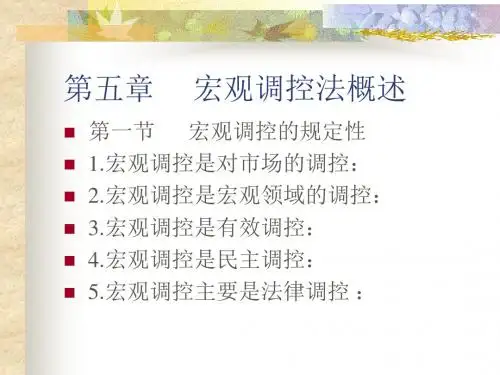

点击查看:2019自考《经济法概论(法律类)》章节串讲汇总自考《经济法概论(法律类)》章节串讲:宏观调控法基本原理第六章宏观调控法基本原理一、宏观调控法概述:1、宏观调控的含义:指政府为实现社会总需求与社会总供给之间的平衡,保证国民经济持续、稳定、协调增长,而运用经济、法律和行政的手段对社会经济运行的调节与控制。

应从以下三个方面来理解宏观调控:第一,宏观调控的主导一方是政府。

第二,宏观调控的基本目标是总供给与总需求的均衡。

第三,宏观调控的调控手段是综合性的。

2、宏观调控法的调整对象及特征:(1)调整对象:是宏观调控关系,是国家对国民经济和社会发展运行进行规划、调节和控制过程中发生的经济关系。

主要包括计划调控关系、财税调控关系、金融调控关系、产业调控关系、储备调控关系、涉外调控关系等七大类宏观调控关系,它们也可以合并为计划、财税、金融三大类调控关系。

(2)特征:都属于经济关系范畴、都体国家干预经济生活的特征、在各类宏观调控关系中调控主体与受控主体之间存在着命令与服从的关系,有时也存在着调整、合作的关系。

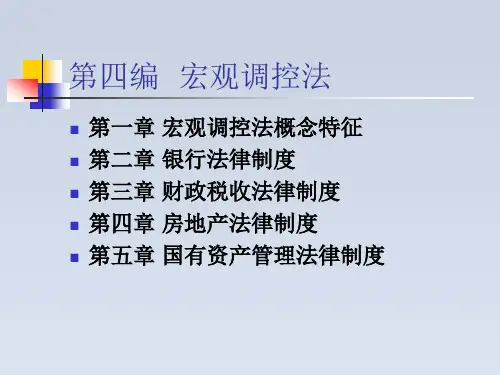

3、宏观调控法的概念和体系:(1)概念:指调整宏观调控关系的法律规范的总称,是国家管理宏观经济的主要法律手段之一。

(2)体系:包括计划法、财税法、金融法三大部分。

4、宏观调控法产生和发展的必要性:(1)是社会化大生产的需要(2)是市场经济发展的要求(3)是国家经济管理职能转变的需要。

二、宏观调控法的基本原则:1、宏观调控法基本原则定义:是在宏观调控法的制定、执行以及主体参加宏观调控下的具体经济活动中所必须遵循的基本准则,是各项宏观经济法律制度和全部规范的总的指导思想。

2、宏观调控法基本原则的内容:(1)总量平衡与结构优化原则:即社会总供给与社会总需求的价值总量平衡,国民经济各组成要素相互作用的方式达到最优化。

(2)政府调控法定原则:即政府的宏观调控应控制在法律允许的范围之内。

基本要求(三个“法定”):调控主体资格法定、宏观调控权力法定、政府调控方式与程序法定(3)政府调控适度原则:三层含义:政府调控不得冲击和削弱市场机制作用的发挥,应当促进和保护市场调节功能的充分发挥。

1 前言一、学习宏观调控法的意义宏观调控法是经济法的重要组成部分。

宏观调控法是经济法的重要组成部分。

我国加入我国加入WTO WTO,,扩大对外开放,实现国民经济持续稳定发展,都必须强化国家的宏观经济调控法研究,十一届三中全会以来,我国改革开放取得了巨大的成就,经济体制改革的重要成果之一就是计划经济体制转为市场经济体制。

八届全国人大第一次会议通过了《中华人民共和国宪法修正案》,明确规定:“国家实行社会主义市场经济。

国家加强经济立法,完善宏观调控”。

目前,我国已经颁布了大量的经济法律、法规,特别是宏观经济调控方面的法律法规,我国基本上建立了宏观经济调控体系和宏观经济法律体系。

但是,我国的经济体制改革还在进一步深入,还有一些宏观经济法律、法规需要制定和完善。

例如财政法、投资法税收法国有资产管理法等都需要完善。

因此,加强宏观经济法的理论研究,指导我国宏观经济调控的立法实践,加快有关宏观经济法律、的立法,完善宏观经济法律体系,具有重要的意义。

二、本学期的安排学时:学时:3636学时讨论2学时平时作业2次期中考试1次第一章宏观经济(调控)法第一节宏观经济(调控)法相关概念介绍一、计划经济与市场经济计划经济是指:在经济运行中计划对资源起决定性作用的经济体制。

从宏观上看,它表现为国家和社会对社会资源配置的调控作出的事先安排,从而使国民经济的发展达到某种特定的目标。

市场经济是指在经济运行中市场对资源的配置起基础性作用的经济体制。

在这种经济形式下,社会的生产、分配、交换、消费等活动都必须通过市场这个中介来进行。

从本质上看,它是与自然经济、产品经济相对应的一个范畴,是作为自然经济的对立面出现的。

长期以来,我国实行的是计划经济。

计划经济在历史上本身也曾起到过重要的作用。

主要优点是国家通过国民经济计划,合理确定国民经济和社会发展的目标,搞好经济发展预测、总量控制、重大结构和生产力布局规划,集中必要的财力物力进行重点建设。

宏观调控法名词解释

宏观调控法是指政府采取的手段,以达到影响社会全局的效果,调节经济活动,使经济运行保持在稳定健康的发展轨道上,实现政策目标。

它主要分为财政政策、货币政策、经常性政策和商业政策四大类。

财政政策是政府主要通过调整财政收入和支出,调节社会消费、投资和资本进出,实现政府财政稳定与经济发展的统一目标。

货币政策主要是政府通过调整货币供给量,调节货币价格,实现通货膨胀的经济的目的。

经常性政策是政府采取的手段,以调整市场结构,调节经济活动,影响供求关系,从而实现稳定和跨越发展的目标。

商业政策是政府采取的基于市场关系的政策,以调节行业格局,实现政策目标。

宏观调控法的概念

宏观调控法是调整在宏观调控过程中发生的经济关系的法律规范的总称。

国家根据宏观调控法对市场主体的依法干预具有间接性的特点,即国家不是直接通过权利和义务法律规范规定市场主体可以从事哪些市场交易活动,不可以从事哪些市场交易活动,而是通过表现为法律规范的经济政策(如货币政策、财政税收政策),使市场主体明确哪些市场交易活动因符合这些经济政策而得到允许或鼓励,哪些市场交易活动因不符合这些经济政策而受到限制或禁止,从而影响市场主体对具体经济行为的选择。

宏观调控的过程是国家依据市场经济的一系列规律,实现定观(总量)平衡,保持经济持续、稳定、协调增长,而对货币收支总量、财政收支总量、外汇收支总量和主要物资供求的调节与控制。

运用调节手段和调节机制,实现资源的优化配置,为微观经济运行提供良性的宏观环境,使市场经济得到正常运行和均衡发展的过程。

经济法宏观调控知识点总结一、经济学十大原理做出决策1.人们面临权衡取舍2.某种东西的成本只是为了得到它所放弃的东西3.理性人考虑边际量4.人们会对激励做出反应相互影响5.贸易可以使每个人的状况都变得更好6.市场通常是组织经济活动的一种好方法7.政府有时可以改善市场结果整体经济运行8.一国的生活水平取决于它生产物品与劳务的能力9.当政府发行了过多的货币时,物价上升10.社会面临通货膨胀与失业之间的短期权衡取舍原理一人们面临交易关系原句可理解为"人们面临权衡取舍"。

当人们组成社会时,他们面临各种不同的权衡取舍。

典型的是在"大炮与黄油"之间的选择,当一个社会的支出更多的运用在保卫海岸线上免受外国入侵的时候(大炮),用于提高国内生活水平的消费品(黄油)就少了。

在现代社会里,同样重要的是清洁的环境和高收入水平之间的权衡取舍。

认识到人们面临权衡取舍本身并没有告诉我们,人们将会或应该做出什么决策。

然而,认识到生活中的权衡取舍是重要的,因为人们只有了解了他们面临的选择,才能做出良好的决策。

原理二某种东西的成本是为了得到它而放弃的东西一种东西的机会成本(opportunitycost)是为了得到这种东西所放弃的东西。

当做出任何一项决策,例如,是否上大学时,决策者应该认识到伴随着每一种可能的选择而来的机会成本。

实际上,决策者通常是知道这一点的。

那些到了上大学的年龄的运动员如果退学,转而从事职业运动就能赚几百万美元,他们深深认识到,他们上大学的机会成本极高。

他们往往如此决定:不值得花费这种成本来获得上大学的利益,这一点也不奇怪。

原理三理性人考虑边际量"边际量"是指某个经济变量在一定的影响因素下发生的变动量。

经济学家用边际变动(marginal change)这个术语来描述对现有行动计划的微小增量调整,边际变动是围绕你所做的事的边缘的调整。

个人和企业通过考虑边际量,将会做出更好的决策。