林徽因《九十九度中》赏析

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:3

开篇林徽因是中国著名建筑学家、学者和诗人。

我们小组通过这次人物评价的活动,对林徽因这个人物有更深入的了解,也有更多层次的认识。

我们对这位人物主要从文学、建筑和感情生活方面进行评价。

浪漫的文学才女认识林徽因是缘于她的诗歌《你是人间四月天》。

这首充满爱与浪漫,描述了多少少女心中的情愫!渐渐地,知道更多关于她的文学作品。

她自幼接受良好的教育,出生书香世家,文化底蕴厚。

她随父亲游历欧洲期间,结识了诗人徐志摩,并对新诗产生浓厚的兴趣。

1923年,林徽因就经常参加新月社举办的文艺活动。

1931年4月,她的第一首诗《谁不爱这不息的变幻》以“徽音”为笔名,发表于《诗刊》第二期。

应该说,徐志摩对林徽因的影响是巨大的,如果没有徐志摩,林徽因是不会搞文学的。

还在伦敦刚相识之时,徐就经常写诗给林看,林的儿子梁从诫在《林徽因文集》中说到,林徽因曾对子女们亲口讲过,徐写过很多诗送给林。

她先后又发表几十篇作品,大部分是诗歌。

我在林徽因的影响下,也喜欢上那扑朔迷离的诗歌。

她让我明白《笑》是女人的含情回眸一颦;她让我《情愿》记着自己那羞涩怅惘的暗恋,“化成一片落叶,让风雨打到处飘零”;她更让我明白‘这飘忽的途程也就是个美丽的梦’!可是这《年关》将近,那热闹里再也没有我儿时的欢乐肆玩。

我和她只剩《记忆》。

《静坐》“空想”《人生》的《忧郁》!当然,在文学方面,她是那李清照式的闲愁闺怨。

这在她的《致志摩》的散文和《九十九度中》小说可以看出。

以至于冰心说她是做作卖弄情感。

可是,这也是我欣赏林徽因的原因。

她的诗歌融入了中国古典诗词以及西方唯美派的表现手法,以其丰富的感情和特有的情境,探索了生活和爱的哲理。

她的爱让众多才子爱慕,她的情让才女羡慕甚至嫉妒。

是她让我明白新新女性的追求与自主,让我懂得我要的爱情是什么,异性的友谊多么珍贵难得!所以林徽因的文学有其值得借鉴之处,尤其是那敢于直抒所爱所恶,毫不隐讳的坦率真诚!默默无闻的建筑师林徽因一直被称为“一代才女”,多数人只知道她在文学上的贡献,但其实文学只能算是她的副业。

2021林徽因小说《九十九度中》的叙述策略范文 现代作家林徽因作为新月派诗人,其作品以诗歌见长,然而她也著有为数不多的几篇小说,其中以《九十九度中》成就最高。

评论家李健吾曾称赞她的这部作品“在类似的平民生活题材的创作中,尽有气质更伟大的,材料更真实的,然而却只有这一篇,最富有现代性。

”[1](P154)作家创作技巧的运用“没有再比人生单纯的,也没有再比人生复杂的,一切全看站在怎样一个犄角观察;是客观的,然而有他性情为依据;是主观的,然而他有的是理性来驾驭。

而完成又有待乎选择或者取舍;换而言之,技巧。

”[1](P153). 按照这一观点,本文从创作技巧入手,采用现代叙事学的相关理论,从叙述视角、叙述时间、情节结构安排三方面解读《九十九度中》的叙述技巧。

一、叙述距离的合理掌控 按照热奈特的叙事理论,叙述视角可分为三类:“零聚集或无聚焦、内聚焦、外聚焦。

”[2](P129-130)《九十九度中》整体上采用第三人称全知叙述模式,也即“零聚集叙述”,“其特点就是没有固定的观察位置,它可以从任何角度、任何时空来叙述;既可以高高在上地鸟瞰概貌,也可以看到在其他地方同时发生的一切;对人物的过去、现在和未来均了如指掌,也可以随意透视人物的内心”.[3](P204) 叙述者是无所不知、无所不能的。

小说主要叙述了张宅做寿、喜燕堂婚礼、挑夫生计、车夫打架这几个在不同场域空间展开的行动性事件,也叙述了卢二爷、阿淑、逸九等人的心理事件。

第三人称全知叙述模式的采用,保证了叙述的自由性、灵活性与完整性。

正是因为全知叙述模式,叙述的空间才可以灵活跳转:奔向张宅的路上---东安市场路上---张宅厨房---张宅里院---喜燕堂外---喜燕堂内---冰激凌店---张宅喜鹏---张宅后院---挑夫家---张宅跨院---张宅厢房---报馆---拘留所---卢宅。

与此同时,人物内心的欢喜哀愁,人物与人物之间的彼此牵连也戏剧性地同时呈现。

一般而言,由于全知叙述模式是在叙述者的操控下读者介入阅读,读者对作品人物的认同依赖于叙述者的讲述,因此,读者对作品人物的认识是被指示性的,读者能够跳脱出故事中人物内视角叙述的限制,从而更全面的认识人物命运、人生价值,保持了作品叙述主旨的顺畅传达。

林徽因故事5则林徽因故事5则寄语:林徽因(1904年6月10日-1955年4月1日),汉族,福建闽县(福州)人,出生于浙江杭州。

原名林徽音,其名出自“《诗·大雅·思齐》:大姒嗣徽音,则百斯男”。

后因常被人误认为当时一男作家“林微音”,故改名“徽因”。

今天励志故事网为读者收录的是林徽因故事5则,希望大家喜欢。

林徽因的故事一:“太太客厅”逸事20世纪30年代,林徽因住在北京东城总布胡同时,她家的客厅名为“太太客厅”。

当时,一批文坛名流巨子,包括朱光潜、梁宗岱、金岳霖等,常聚集在这里,一杯清茶,些微点心,谈文学,说艺术,天南地北,古今中外。

在“太太客厅”里,林徽因一直是最活跃的人物,读诗,辩论,她的双眸因为这样的精神会餐而闪闪发光。

朋友是林徽因生活中的重要组成部分,她的优秀也是因为有他们的欣赏和激励。

作家萧乾就是在“太太客厅”里认识林徽因的。

那是在1930年,萧乾正与美国的安澜一同编辑期刊《中国简报》,经他的老师杨振声的介绍,萧乾访问了沈从文。

在这次见面后,他即以《当今中国一个杰出的人道主义讽刺作家》为题,写了一篇专访刊登在《中国简报》上。

1933年秋天,萧乾将自己的第一篇小说《蚕》寄给沈从文,请他指教。

当时沈从文正在编《大公报·文艺副刊》,他在萧乾的稿子上作一些修改后发表了,这使萧乾得益匪浅。

萧乾的这篇手稿现陈列于中国现代文学馆。

那天,还是燕京大学三年级学生的萧乾穿了一件新洗的蓝布大褂,与沈从文一起来到“太太客厅”。

萧乾早就听说林徽因的肺病很厉害,想象中她应是一脸病容;谁知当他看到林徽因时,不禁呆了。

只见她穿了一套骑马装,显得美丽动人,像个运动员。

原来她时常和朋友到外国人办的俱乐部去骑马。

林徽因对萧乾说的第一句话是:“你是用感情写作的,这很难得。

”这话给了萧乾很大的鼓励。

沈从文是常常到林徽因家去的,他从小在湘西长大,有着非常丰富的生活底子。

林徽因非常喜欢他的作品,因为那里有着很离奇的情节,很特别的人物,都是她闻所未闻的。

林徽因《九十九度中》赏析林徽因《九十九度中》赏析一、作者简介林徽因(1904―1955),原名林徽音,为避免同海派男性作家林微音相混改署此名,偶尔也署徽因。

笔名尺捶、灰因,又有西名菲莉斯(phyllis)。

建筑师、教授、诗人、作家,祖籍福州,生于杭州,十岁后迁居天津、北京。

林徽因十四岁随父亲旅欧一年有余,曾就读英国St. Mary's College,并有机会结识欧洲众多学者、作家,后来与梁启超之子梁思成联姻。

不久赴美留学,所学美术而志在建筑,终生以此为本职,归国与梁思成先生一起创办了我国大学的第一个建筑系。

建国后还参加设计国徽和人民英雄纪念碑,被誉为中国现代建筑学的先驱。

主要著述:1、《谁爱这不息的变幻》(诗歌),1931年4月《诗刊》第2期。

2、《梅真同他们》(四幕剧)第一﹑二﹑三幕分别连载于1931年5﹑6﹑7月《文学杂志》。

3、《窘》(小说),1931年9月《新月》月刊第3卷第9期,署名林徽音女士。

4、《平郊建筑杂录》(散文),1932年《中国营造学社汇刊》第3卷第4期。

5、《你是人间的四月天》(诗歌,代表作),1934年5月《学文》第1卷第1期,署名林徽音。

6、《九十九度中》(小说,代表作),1934年5月《学文》第1卷第1期,署名林徽因。

7、《窗子以外》(散文),1934年9月5日《大公报?文艺副刊》。

8、《清式营造则例》(建筑工具书),中国营造学社出版1934年。

二、作品简析1、创作背景:中国的五四新文化运动是以反对旧文学,提倡新文学;反对旧道德,提倡新道德等为宗旨而展开的。

也即对于传统的东西是“破”字当头;同时又大力提倡吸收和借鉴国外的文艺思想理论和创作。

林徽因作为深受20年代新月派影响的诗人及30年代京派的代表性作家,其创作风格及流向也显得趋向和贴近这两派。

譬如新月派的“理智节制情感”及“和谐、均齐”的传统东方美学理想;京派的有意和时代性强的重大而尖锐的题材保持某种距离,追求恬静、淡远、含蓄、超脱的审美取向等均在林徽因的创作中有所投射,形成其内敛式的情感发抒方式。

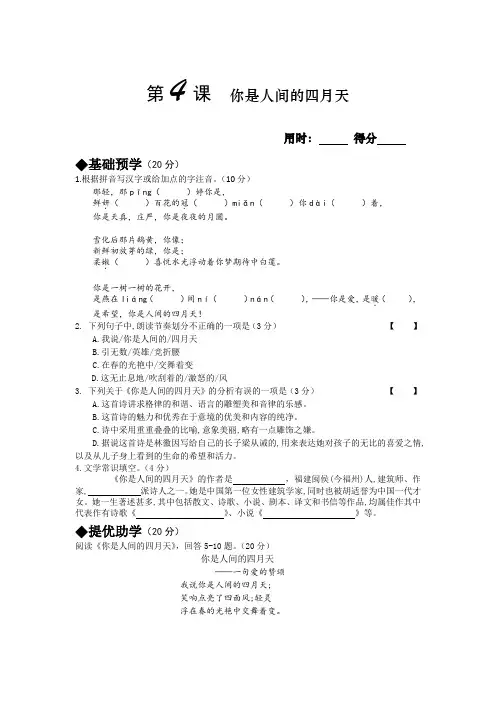

第4课你是人间的四月天用时:得分◆基础预学(20分)1.根据拼音写汉字或给加点的字注音。

(10分)那轻,那pīng()婷你是,鲜妍.()百花的冠.()miǎn()你dài()着,你是天真,庄严,你是夜夜的月圆。

雪化后那片鹅黄,你像;新鲜初放芽的绿,你是;柔嫩.()喜悦水光浮动着你梦期待中白莲。

你是一树一树的花开,是燕在liáng()间ní()nán(),——你是爱,是暖.(),是希望,你是人间的四月天!2.下列句子中,朗读节奏划分不正确的一项是(3分)【】A.我说/你是人间的/四月天B.引无数/英雄/竞折腰C.在春的光艳中/交舞着变D.这无止息地/吹刮着的/激怒的/风3.下列关于《你是人间的四月天》的分析有误的一项是(3分)【】A.这首诗讲求格律的和谐、语言的雕塑美和音律的乐感。

B.这首诗的魅力和优秀在于意境的优美和内容的纯净。

C.诗中采用重重叠叠的比喻,意象美丽,略有一点雕饰之嫌。

D.据说这首诗是林徽因写给自己的长子梁从诫的,用来表达她对孩子的无比的喜爱之情,以及从儿子身上看到的生命的希望和活力。

4.文学常识填空。

(4分)《你是人间的四月天》的作者是,福建闽侯(今福州)人,建筑师、作家, 派诗人之一。

她是中国第一位女性建筑学家,同时也被胡适誉为中国一代才女。

她一生著述甚多,其中包括散文、诗歌、小说、剧本、译文和书信等作品,均属佳作其中代表作有诗歌《》、小说《》等。

◆提优助学(20分)阅读《你是人间的四月天》,回答5-10题。

(20分)你是人间的四月天——一句爱的赞颂我说你是人间的四月天;笑响点亮了四面风;轻灵浮在春的光艳中交舞着变。

你是四月早天里的云烟,黄昏吹着风的软,星子在无意中闪,细雨点洒在花前。

那轻,那娉婷,你是,鲜妍百花的冠冕你戴着,你是天真,庄严,你是夜夜的月圆。

雪化后那片鹅黃,你像;新鲜初放芽的绿,你是;柔嫩喜悦水光浮动着你梦期待中白莲。

你是一树一树的花开,是燕在梁间呢喃,一你是爱,是暖,是希望,你是人间的四月天!5.我们常用“一树”来量化苹果花、石榴花等具体的花,却很少用“树”这样的量词来形容抽象词“花开”,你认为本诗这样运用有什么作用?(4分)6.诗中的第十、十一行都运用了倒装手法,这样写有什么作用?(3分)7.第二节中,作者把“你”比作“云烟”,有什么妙处?(4分)8.诗的第一行和最后一行运用了反复的修辞手法,请分析其中诗人情感态度的不同。

现当代文学暑日的酸涩苦人生——浅析《九十九度中》横切面下的挑夫悲剧曹雪萌江西师范大学文学院摘要:作为新月派的著名女诗人,林徽因以《你是人间四月天》为代表的婉约抒情诗作为人所熟知,而小说《九十九度中》却以独特的“人生横截面”为切口,摹画了与诗作截然不同的暑热夏日之社会众生相。

在前人的论述中,学者更多关注于小说中赋予的现代性质要素以及窗棂之外的独特视角,关注的人物也大多是文中女性人物的悲惨命运,极少人对贯穿于始终的挑夫这一悲剧人物作横切面的解剖。

本文欲以“酸”“涩”“苦”来分别对应小说中与挑夫的相关意象——酸梅汤,草药与布鞋,从而参透暑日下挑夫的悲苦人生,以揭示底层人民在夹缝中挣扎的卑怯命运,直抵人生的叩问。

关键词:九十九度中;林徽因;挑夫;悲剧;酸涩一、“酸”——冰凛梅汤的短暂欢畅酸梅汤,这一酸甜怡人、廉价解暑的北京名饮,在林徽因笔下却成了致命药引,怡人不再,唯留口中酸涩。

小说以酸梅汤为支脉线索,围绕挑夫望梅汤——得钱喝梅汤——摊主愁梅汤——挑夫怨梅汤几个片段展开,其第一次出场是作为挑夫前酸梅汤摊问路的背景:“劳驾,借光——三十四号甲在哪一头?”醇厚北京口语里透出的是挑夫的卑微与和气。

劳,有烦劳之义;驾,为赶车之语,作为比赶车人还矮一截地位的挑夫,卑怯的敬语似乎马上便被“亮晃晃的家车”掩去吞没了,酸梅汤此时作为潜在背景正映着挑夫心口的酸涩滋味。

此时张宅内,冰淇淋正以柔嫩质地滑入客人的嘴中,丝毫未影响暑热里歆享一份沁凉。

与大家族对品质的向往不同,挑夫赔笑脸恳请多点赏钱的奢望,不过是渴求一杯梅汤给予的短暂欢愉。

这虽不似阿Q遭人践踏又将所有事情抛之脑后,但这种短暂缓解痛苦的方式无疑有点精神胜利法的劝慰。

卖酸梅汤的老头作为贫苦小商人的代表,即使在暑天有了好买卖,脸上挂着的仍是”两颗黯淡的眼珠”,他对于张家频繁的礼庆已看淡甚至漠然,仅担忧着冰块在高温下的命运,担忧着他的家庭及人生在几个铜钱收益下的命运。

日复一日的机械性工作,无论挑夫亦或摊主,本质上都是底层苦难形象的代表。

浅谈林徽因作品《九十九度中》透出的现代性摘要:林徽因的小说虽少,但她的作品熔中外技巧于一炉,虽洋犹土,篇篇精品,堪称‚京派灵魂‛。

《九十九度中》是其为数不多的小说中的代表作,小说极具现代性,采用了现代建筑上的‚打散重构‛原理为文章的结构原理,也采用了‚人生横断面‛的对照手法、现代反讽手法和电影蒙太奇手法,同时表达出了现代社会的不确定性和对阿淑婚姻悲剧的愤慨和无奈。

关键词:林徽因;九十九度中;现代性Modernity of Lin Whei-yin with “Ninty-Nine Degree”Abstract: Lin Whei-yin’s novels are not too many,but all her works are combined with Chinese and foreign skills.Although in western style,they are more chinization in fact.Every work is classic and can said to be “the soul of Beijing Style”. “Nine-Nine Degree” , Lin’s magum opus of her few novels which embody modernity.It adopted the principle of “Deconstruction”of modern architecture as the article’s structure and it also adopted technique of “Life section”contrast,modern irony and montage.At the same time,it expressed the uncertainty of the modern society and her indignation and helplessness towards the marriage tragedy of A shu’s.Key worlds:Lin Whei-yin;Ninty-Nine Degree;Modernity目录一、引言 (1)(一)林徽因 (1)(二)现代性 (1)二、“打散重构”的结构原理 (2)三、形式上的现代性革新 (2)(一)人生横断面的对照 (3)(二)现代反讽手法 (3)(三)蒙太奇手法 (4)四、现代社会的不确定性 (4)五、阿淑的婚姻悲剧 (5)六、结束语 (7)注释 (7)参考文献 (7)致谢 (8)一、引言“五四”时期,在新思潮的影响下,优秀的文学作品像雨后春笋般层出不穷,但是林徽因的作品却能够在那个时期成为独当一面的旗帜。

林徽因小说创作的审美风格作者:陈娇华主题类号:J3中国现代、当代文学研究【文献号】1-393【原文出处】淮阴师范学院学报:哲社版【原刊期号】200004【原刊页号】114~118【分类号】J3【分类名】中国现代、当代文学研究【复印期号】200011【标题】林徽因小说创作的审美风格【英文标题】The Aesthetic Style of Lin Hui-yin's FictionCHEN Jiao-hua(Department of Chinese Language and Literature, SuzhouRailway Teachers College, Suzhou 215009, China)【作者】陈娇华【作者简介】陈娇华,苏州铁道师范学院中文系,江苏苏州 215009陈娇华(1969—),女,湖南安仁人,苏州铁道师范学院中文系助教,硕士,主要从事中国现当代文学研究。

【内容提要】林徽因是20世纪30年代著名的女作家,其小说创作以独具的艺术魅力成了当时文坛上一道清丽迷人的风景。

由于作家本人的出身教养、艺术趣味、性别身份及当时的现实环境等多种原因,使得其小说创作既充溢了女性的温柔婉丽,又有学者式的聪慧睿智,同时还隐含了先进知识分子的忧时伤世情怀,形成了传统与现代,单纯与繁复,宁静与喧嚣,婉约与雄浑,静态与动态等多元化的审美风格趋向。

【英文摘要】Lin Hui-yin is a famous woman writer in 1930s, and hercreative work is known as a fresh and beautiful fascinatinglandscape in the literary circles at that time for its uiqueartistic charm. Her family background, education, artisticinterest, sexual status and the then realistic circumstance,et. enable her writing to contain not only woman's eleganceand loveliness, scholar's intelligence and wisdom, but alsothe advanced intellectuals' worries about the future of thenation, thus forming the diversified aesthetic style:tradition-modern,pure-complicated, peaceful-hubbub, elegant-forceful, and static-dynamic.【关键词】林徽因/小说/传统文化特质/性别处境/现实环境Lin Hui-yin/fiction/the specific property of traditionalculture/sexualstatus/realistic circumstance【正文】中图分类号:I206.6 文献标识码:A 文章编号:1007— 8444(2000)04—0114—0520世纪30年代,林徽因以她聪慧敏锐的思维语言,深厚渊博的知识素养在诗歌、小说、散文、戏剧等文艺创作方面显露了卓越的才识,诚如梁思成先生(林徽因之夫)评价的那样,“林徽因是个很特别的人。

林徽因《九十九度中》赏析

一、作者简介

林徽因(1904―1955),原名林徽音,为避免同海派男性作家林微音相混改署此名,偶尔也署徽因。

笔名尺捶、灰因,又有西名菲莉斯(phyllis)。

建筑师、教授、诗人、作家,祖籍福州,生于杭州,十岁后迁居天津、北京。

林徽因十四岁随父亲旅欧一年有余,曾就读英国St. Mary's College,并有机会结识欧洲众多学者、作家,后来与梁启超之子梁思成联姻。

不久赴美留学,所学美术而志在建筑,终生以此为本职,归国与梁思成先生一起创办了我国大学的第一个建筑系。

建国后还参加设计国徽和人民英雄纪念碑,被誉为中国现代建筑学的先驱。

主要著述:

1、《谁爱这不息的变幻》(诗歌),1931年4月《诗刊》第2期。

2、《梅真同他们》(四幕剧)第一﹑二﹑三幕分别连载于1931年5﹑6﹑7月《文学杂志》。

3、《窘》(小说),1931年9月《新月》月刊第3卷第9期,署名林徽音女士。

4、《平郊建筑杂录》(散文),1932年《中国营造学社汇刊》第3卷第4期。

5、《你是人间的四月天》(诗歌,代表作),1934年5月《学文》第1

卷第1期,署名林徽音。

6、《九十九度中》(小说,代表作),1934年5月《学文》第1卷第1期,

署名林徽因。

7、《窗子以外》(散文),1934年9月5日《大公报•文艺副刊》。

8、《清式营造则例》(建筑工具书),中国营造学社出版1934年。

二、作品简析

1、创作背景:中国的五四新文化运动是以反对旧文学,提倡新文学;反对旧道德,提倡新道德等为宗旨而展开的。

也即对于传统的东西是“破”字当头;同时又大力提倡吸收和借鉴国外的文艺思想理论和创作。

林徽因作为深受20年代新月派影响的诗人及30年代京派的代表性作家,其创作风格及流向也显得趋向和贴近这两派。

譬如新月派的“理智节制情感”及“和谐、均齐”的传统东方美学理想;京派的有意和时代性强的重大而尖锐的题材保持某种距离,追求恬静、淡远、含蓄、超脱的审美取向等均在林徽因的创作中有所投射,形成其内敛式的情感发抒方式。

作为一位有社会良知和爱国心的知识女性,林徽因早期所受的新式教育得力于她的父亲。

如在她年少时,父亲“为了让她多观览诸国事物增长见识,扩大眼光,养成将来改良社会的见解与能力”而带她出国考察,使她的创作视域不可能完全局囿于以静态美学对“窗内”的生活世界的观照。

尤其是与著名建筑家梁思成结婚后,为搜集古典建筑材料而足迹遍及荒郊野外,极大地拓展了她的生活视域和丰富了她对人生、社会的知识容量。

这自然会影响作者文艺思想的细微变化。

《九十九度中》便是她试着以“入世者”的眼光突破“窗子”对她的局囿,开始打量“窗外”喧嚣的世界。

2、主要内容:《九十九度中》是林徽因最负盛名的短篇小说,于1934年发表于《学文》的创刊号上。

小说截取了华氏九十九度高温的一天中北平城

内各阶层生活的一个横断面,表现特定的新旧交替的社会中的人生百态。

在这里,有钱有势的人为庆祝寿辰而兴师动众、挥金如土;穷挑夫和车夫们为了最基本的生活所需奔波在滚烫的马路上;官老爷们思量着如何打发生活,如何喂饱肚肠里的馋虫和保养看美女的眼睛;官太太们在衣着上费尽心思,互相攀比、妒忌或者嘲笑;洋大夫、阔老板喝酒打牌大谈疾病预防;穷人们求医无门眼看着邻居走向死亡;大家闺秀和公子哥在娇揉做作的打情骂俏,门外穷人家的丫鬟在期待着祝寿筵席的尽早结束,好“享受”小姐大爷们的残羹冷炙;平常人家的女子追求自由恋爱而不得,无奈的嫁入富人家当填房……在这里,寒暑表中的水银一直过到九十九度的黑线上,人世的喜怒哀乐一同上场,热闹繁乱已经达到了极点,而世态的炎凉不公也达到极点。

人世的美好的愿望与真诚在烦乱中冷却。

3、艺术特点:林徽因的《九十九度中》是最富有现代性的一篇小说,其现代性既表现在和谐美、以传统为平台的立异创新、无技巧的技巧、对人生的现代性的感悟等方面,也表现在现代动力意识与不确定性的内容断裂和形式断裂(包括"人生横断面"的对照手法、现代反讽手法、电影蒙太奇手法等)上。

林徽因以电影蒙太奇的表现手法,以及意识流的运用,理智冷静的将生活的众生相摊于阳光之下。

在《九十九度中》短小的篇章里,潜藏了种种对比:贫穷与奢侈;忙碌奔波与娱乐消遣;婚礼的喜庆与内心的凄凉;场面的热闹繁华与人们的虚伪争斗;气温的闷热与世态的炎凉;以及作者以冷静的笔调抒发的对社会不公的批判、对弱势群体的同情。

将一个个深沉的故事不动声色的展现出来,浅尝辄止;让一个个人物形象浮出与纸面,不做仔细刻画,却表现出了一种特有的深刻性和说服力,启发着读者的思考。