应激性相关疾病包含

- 格式:docx

- 大小:10.82 KB

- 文档页数:1

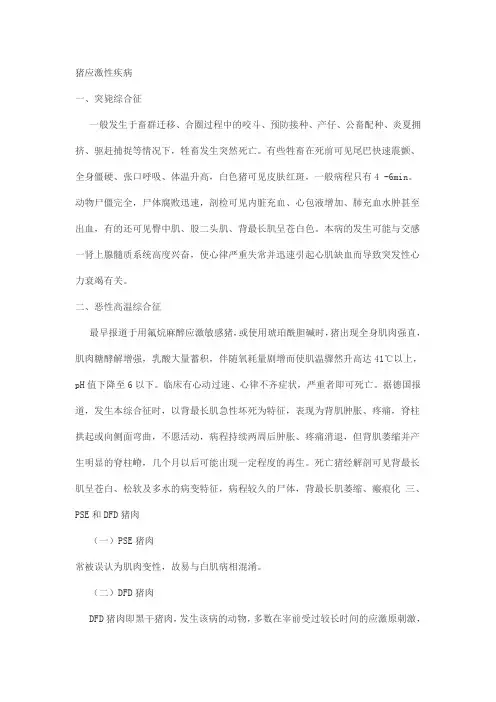

猪应激性疾病一、突毙综合征一般发生于畜群迁移、合圈过程中的咬斗、预防接种、产仔、公畜配种、炎夏拥挤、驱赶捕捉等情况下,牲畜发生突然死亡。

有些牲畜在死前可见尾巴快速震颤、全身僵硬、张口呼吸、体温升高,白色猪可见皮肤红斑,一般病程只有4 -6min。

动物尸僵完全,尸体腐败迅速,剖检可见内脏充血、心包液增加、肺充血水肿甚至出血,有的还可见臀中肌、股二头肌、背最长肌呈苍白色。

本病的发生可能与交感一肾上腺髓质系统高度兴奋,使心律严重失常并迅速引起心肌缺血而导致突发性心力衰竭有关。

二、恶性高温综合征最早报道于用氟烷麻醉应激敏感猪,或使用琥珀酰胆碱时,猪出现全身肌肉强直,肌肉糖酵解增强,乳酸大量蓄积,伴随氧耗量剧增而使肌温骤然升高达41℃以上,pH值下降至6以下。

临床有心动过速、心律不齐症状,严重者即可死亡。

据德国报道,发生本综合征时,以背最长肌急性坏死为特征,表现为背肌肿胀、疼痛,脊柱拱起或向侧面弯曲,不愿活动,病程持续两周后肿胀、疼痛消退,但背肌萎缩并产生明显的脊柱嵴,几个月以后可能出现一定程度的再生。

死亡猪经解剖可见背最长肌呈苍白、松软及多水的病变特征,病程较久的尸体,背最长肌萎缩、瘢痕化三、PSE和DFD猪肉(一)PSE猪肉常被误认为肌肉变性,故易与白肌病相混淆。

(二)DFD猪肉DFD猪肉即黑干猪肉,发生该病的动物,多数在宰前受过较长时间的应激原刺激,但刺激强度较弱,如饲喂规律紊乱、宰前断食时间过长,或环境温度剧变、长途运输或长途驱赶等。

其特征表现是:肌肉颜色暗红、质地粗硬、切面干燥。

病变发生于股部肌肉和臀部肌肉。

其发生的原因主要是猪在宰前经受应激原长时间的轻度刺激,长时间处于紧张状态,使肌肉中的糖原大量消耗,宰后肌肉的pH值相应偏高(宰后24h肌肉的最终pH值为7.0)。

细胞原生质小体的呼吸作用仍很旺盛,夺取肌红蛋白携带的氧,导致肌肉颜色暗红。

随着生猪运输时间的加长,DFD肉的发病率也会升高;若宰前禁食时间过长,糖原储备量减少或耗尽,也可发生DFD肉。

猪应激性疾病是指猪受到外界环境各种有害因素的强烈刺激而产生的一系列非特异性反应。

应激性疾病的发生原因主要与抓捕、惊吓、保定称重、驱赶、装运、受冷、受热、拥挤、震动、噪音、饥渴等不良刺激有密切关系。

笔者在屠宰检疫中经常检出生猪因运输不当而引发的应激性疾病。

因此,在生猪运输过程中应注意对应激性疾病的预防。

1临床症状急性型病例看不到任何症状而突然死亡,俗称“猝死”,尸僵很快。

常见的为慢性型,患猪体温升高,全身无力,侧卧不起。

呼吸急促,口吐白沫,皮肤有时出现红斑,肌肉震颤。

食欲不振或废绝,少尿甚至无尿。

严重时导致心肺功能衰竭,最后虚脱而死。

2剖检变化猝死后尸僵很快,内脏出现不同程度的充血、出血,心肌呈不同程度的变性、坏死,背最长肌、半腱样肌及腰肌、股肌等处肌肉因严重变性坏死呈苍白色,质地柔软,缺乏弹性,切面有渗出液流出。

3预防措施3.1 肉眼观察,及早发现应激反应敏感猪。

从外貌、行为方面看,应激敏感猪的主要特征为四肢较短,后腿肌肉发达,皮肤坚实,脂肪薄,臀部圆,眼球突出,眼神惊恐,受惊吓时出现兴奋和烦燥等反应。

对应激敏感猪在运输时要特别当心。

3.2尽量做到收购空腹猪,特别是收购装运前严禁饲喂各种饲料和过量饮水。

3.3捕捉生猪时,避免过度惊吓;装卸和赶运时,勿用棍棒用力击打、驱赶。

3.4根据运载车辆容积确定装运数量,一般为每猪占栏1m2为宜。

避免猪群拥挤及任意混群而引发通风不良、过热、咬斗等刺激。

3.5运载车辆应尽量平稳行驶,减少噪音、震荡等其他应激因素。

夏季生猪调运要尽量避开高温时段的酷热天气。

3.6生猪运输前,可适量供给抗应激复合维生素,并给予适量清洁饮水。

应激与应激相关障碍(一)应激与应激相关障碍在日常生活中,我们常常会面临各种各样的压力和挑战,这些情况会触发我们的应激反应。

应激是指在面对某些压力、威胁或挑战时,身体和心理所做出的适应反应。

应激反应的目的是为了让我们更好地应对当前的情况,但是当应激反应持续时间过长或强度过大时,就可能导致应激相关障碍的发生。

应激相关障碍是一种心理障碍,它会导致抑郁、焦虑和失眠等症状。

常见的应激相关障碍包括创伤后应激障碍、急性应激障碍和适应障碍。

接下来我们将逐一介绍这些障碍。

创伤后应激障碍是应激相关障碍中最常见的一种。

它是由于遭受到严重的创伤事件,比如战争、强奸、灾变等,而引起的一种精神障碍。

这种障碍会让患者时常回想起那些创伤事件,甚至在睡梦中都会受到影响。

患者也会感到神经质、易激动、注意力不集中以及睡眠困难等症状。

急性应激障碍通常是因为经历了一种极为恐怖、剧烈的应激刺激,例如经历严重车祸、袭击或者是遭受自然灾害等。

这种障碍的症状包括有助于难以起床、难以集中注意力,以及身体上的疼痛和刺痛感等。

适应障碍则是由于短期应激事件的反复激发而引起的一种心理障碍。

这种障碍的症状包括容易发怒、疲劳、头痛、肌肉疼痛、胃痛等生理症状。

同时,精神症状如抑郁、焦虑、失眠、注意力不集中等也是它的表现特征。

应激相关障碍可能会对患者的生活和健康产生非常大的影响。

但是,这种障碍是可以被治疗和管理的。

治疗方法包括使用药物治疗和心理治疗,如心理治疗、认知行为疗法和眼动重定向疗法等。

此外,饮食平衡和健康的生活习惯也是治疗应激相关障碍的关键。

总的来说,应激是一种我们身体和心理所做出的适应反应。

然而,当应激反应变得过于强烈和持久,就可能引发应激相关障碍。

此时,我们需要积极寻求专业帮助来治疗和管理这些障碍。

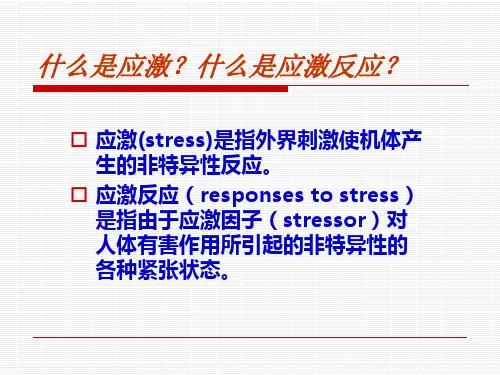

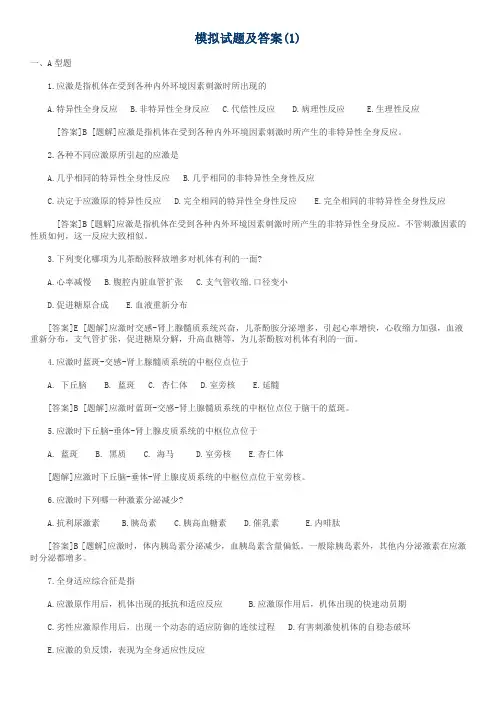

模拟试题及答案(1)一、A型题1.应激是指机体在受到各种内外环境因素刺激时所出现的A.特异性全身反应B.非特异性全身反应C.代偿性反应D.病理性反应E.生理性反应[答案]B [题解]应激是指机体在受到各种内外环境因素刺激时所产生的非特异性全身反应。

2.各种不同应激原所引起的应激是A.几乎相同的特异性全身性反应B.几乎相同的非特异性全身性反应C.决定于应激原的特异性反应D.完全相同的特异性全身性反应E.完全相同的非特异性全身性反应[答案]B [题解]应激是指机体在受到各种内外环境因素刺激时所产生的非特异性全身反应。

不管刺激因素的性质如何,这一反应大致相似。

3.下列变化哪项为儿茶酚胺释放增多对机体有利的一面?A.心率减慢B.腹腔内脏血管扩张C.支气管收缩,口径变小D.促进糖原合成E.血液重新分布[答案]E [题解]应激时交感-肾上腺髓质系统兴奋,儿茶酚胺分泌增多,引起心率增快,心收缩力加强,血液重新分布,支气管扩张,促进糖原分解,升高血糖等,为儿茶酚胺对机体有利的一面。

4.应激时蓝斑-交感-肾上腺髓质系统的中枢位点位于A. 下丘脑B. 蓝斑C. 杏仁体D.室旁核E.延髓[答案]B [题解]应激时蓝斑-交感-肾上腺髓质系统的中枢位点位于脑干的蓝斑。

5.应激时下丘脑-垂体-肾上腺皮质系统的中枢位点位于A. 蓝斑B. 黑质C. 海马D.室旁核E.杏仁体[题解]应激时下丘脑-垂体-肾上腺皮质系统的中枢位点位于室旁核。

6.应激时下列哪一种激素分泌减少?A.抗利尿激素B.胰岛素C.胰高血糖素D.催乳素E.内啡肽[答案]B [题解]应激时,体内胰岛素分泌减少,血胰岛素含量偏低。

一般除胰岛素外,其他内分泌激素在应激时分泌都增多。

7.全身适应综合征是指A.应激原作用后,机体出现的抵抗和适应反应B.应激原作用后,机体出现的快速动员期C.劣性应激原作用后,出现一个动态的适应防御的连续过程D.有害刺激使机体的自稳态破坏E.应激的负反馈,表现为全身适应性反应[答案]C [题解]全身适应综合征是指劣性应激原作用后,出现一个动态的适应防御的连续过程。

广州中医药大学教案课程名称:病理学教材:病理学授课内容:应激与疾病内容及进程一、教学目的要求1.掌握应激,应激性疾病,应激相关疾病,应激性溃疡,急性期反应蛋白,热休克蛋白的概念和英语词汇2.掌握应激时的神经内分泌反应及细胞体液反应3.熟悉应激性溃疡的发生机制4.熟悉应激时机体的变化二、教学内容要点1.应激原与应激分期。

⑴警觉期⑵抵抗期⑶衰竭期2.应激反应的发生机制.⑴应激的神经内分泌反应①蓝斑-交感-肾上腺髓质系统②下丘脑—垂体—肾上腺皮质系统③其他激素⑵应激的细胞体液反应:急性期反应蛋白、热休克蛋白3.应激时机体的功能代谢变化4.应激与疾病⑴应激与躯体疾病:应激性溃疡、应激与心血管疾病⑵应激与心理精神障碍三、重点与难点⑴应激概念的理解,是本章的重点。

学习时应注意在理解的基础上进行记忆。

首先列举生活实例以引起兴趣,再详细阐明应激的特性。

⑵应激反应的发生机制是本章的难点,也是重点。

尤其应激的神经内分泌反应,先复习正常反应,再进行讲解。

四、教学媒体:投影、板书五、步骤与进程[第1节]应激的概念及学习本章的重要临床意义。

(4分钟)第一节应激原与应激分期一、应激原、应激的概念。

(8分钟)二、应激的分期(一)警觉期(二)抵抗期(三)衰竭期第二节应激反应的发生机制一、应激的神经内分泌反应(一) 蓝斑-交感-肾上腺髓质系统:组成、效应(15分钟)(二) 下丘脑—垂体—肾上腺皮质系统(15分钟)1、组成:2、效应:(三)其他激素(4分钟)[第2节]二、应激的细胞体液反应(16分钟)急性期反应蛋白类型及功能热休克蛋白基本结构与功能三、应激时机体的功能代谢变化(10分钟)四、应激与疾病1. 应激与躯体疾病①应激性溃疡:概念、发生机制(5分钟)②应激与心血管疾病(5分钟)2. 应激与心理精神障碍(4分钟)小结本章重点内容:应激概念、应激的神经内分泌反应(5分钟)。

精神病学——应激与相关疾病应激与相关疾病在现代社会中,人们经常面临各种各样的压力和挑战。

无论是来自工作、学业还是人际关系,这些应激刺激会对人们的身心健康产生一定的影响。

在应对过程中,有些人可能会出现一系列的身体和心理症状,这被称为应激反应。

长期或过度的应激反应可能导致一些精神疾病的发展,如焦虑症、抑郁症和创伤后应激障碍等。

因此,精神病学研究应激与相关疾病的成因、病理机制和治疗方法显得非常重要。

首先,让我们了解一下应激反应的定义。

应激反应是指个体面对工作或生活中的紧张、艰难或危险情境时所出现的一系列身体和心理症状。

这种反应是人们适应环境的一种生理和心理机制,可以帮助人们应对挑战并保持生活的平衡。

然而,当应激反应超过个体的应激阈值或持续时间过长时,就可能导致一系列的精神疾病的发展。

焦虑症是一种常见的精神疾病,其与应激反应的关系密切。

在焦虑症患者中,对于日常生活中的一些事情或情境产生了过度担心与紧张的情绪。

这些情绪可能导致一系列生理症状的出现,如心悸、呼吸急促、头痛和肌肉紧张等。

研究表明,长期的应激刺激可能引起大脑中与焦虑相关的神经递质不平衡,从而导致焦虑症的发展。

针对焦虑症的治疗主要包括药物治疗和心理治疗,如认知行为疗法和放松训练等。

抑郁症是另一种常见的与应激反应相关的精神疾病。

抑郁症患者往往会出现消极的情绪、缺乏兴趣和乐趣、精力不济以及睡眠和饮食变化等症状。

研究表明,长期或过度的应激刺激可以导致大脑中与抑郁相关的神经递质不平衡,从而引起抑郁症的发展。

治疗抑郁症的常用方法包括药物治疗和心理治疗,如认知行为疗法和心理支持等。

创伤后应激障碍是另一种与应激反应密切相关的精神疾病。

它是指在经历了一些严重创伤事件后,个体出现持续的心理症状,如回忆、噩梦、惊恐和失眠等。

这些症状可能影响个体的日常生活和工作功能。

研究表明,创伤事件会对个体的神经系统和生理机制产生持久的影响,从而导致创伤后应激障碍的发生。

治疗创伤后应激障碍的方法主要包括心理治疗和药物治疗,如曝光疗法和抗焦虑药物等。

应激相关障碍应激相关障碍是指由于强烈或持久的心理社会因素直接作用而引起的一组功能性精神障碍.分为急性应激障碍、创伤后应激障碍与适应障碍三大类.该组疾病的特点是:1.心理社会因素是直接原因;2.临床表现与精神刺激因素密切相关;3.病因消除或改变环境后,大多数患者精神症状应相继消失;4.预后良好,无人格方面的缺陷。

一、急性应激障碍碍主要症状:患者在受刺激后通常在数分钟或数小时内发病,大多数患者初期为“茫然”阶段或“麻木",行为盲目,甚至可达木僵状态,对外界剌激毫无反应,事后不能回忆应激性事件。

有些患者会出现精神运动性兴奋,表现为喊叫,过度乱动或情感爆发。

如果应激源被消除,症状一般在几天至一周内完全恢复,预后良好。

治疗与康复:1.首先让患者尽快摆脱创伤环境、避免进一步的刺激;2.在专业医生指导下进行心理治疗和药物对症治疗;3.避免和患者讨论应激性事件,要告诉患者,在大多数情况下,人们面临紧急意外时,不大可能做得更令人满意。

二、创伤后应激障碍主要症状:在重大创伤性事件(如战争、严重事故、地震、被强暴、被绑架等)发生后,患者有各种形式的反复发生的闯入性地出现以错觉、幻觉构成的创伤性事件的重新体验。

患者面临、接触与创伤性事件有关联的情景时,常出现强烈的心理痛苦和生理反应。

在创伤性事件后,对与创伤有关的事物采取持续回避的态度.多数患者在创伤性事件后的数天至半年内发病,一般在1年内恢复正常,少数患者可持续多年,甚至终生不愈.治疗与康复:1.在专业医生指导下进行心理治疗和药物对症治疗,帮助患者提高心理应对技能,表达和宣泄相关的情感.2.为患者争取最大的社会和心理支持。

3.家属和同事要理解患者,让患者获得最大的心理空间。

三、适应障碍主要症状:在明显的生活改变或环境变化时(如居丧、离婚、失业或变换岗位、迁居、转学、患重病、经济危机、退休等),患者产生短期的、轻度的烦恼状态和情绪失调,并不出现精神病性症状.发病多在应激性生活事件发生后的1~3个月内出现。

应激性相关疾病包含

心理压力对人类健康的负面影响是它的主要方面。

心理压力会引起一系列的心理和生理反应。

如果这些反应相对较强,它们将以临床症状和体征的形式出现,并成为人们身体不适、虚弱、精神疾病和寻求帮助的根源。

心理应激可引发什么疾病

应激相关性躯体病种类繁多,但通常多见于心血管系统(如原发性高血压、冠心病)、消化系统(如应激性溃疡等)、免疫系统(如多种自身免疫性疾病、哮喘等)和内分泌系统(如甲亢、糖尿病、月经紊乱、发育迟缓等)。

心理应激因素与心血管疾病密切相关的表现有三种疾病:原发性高血压、冠心病和心律失常。

应激可引起神经-内分泌功能的广泛变化,持续压力与各种内分泌功能障碍有关。