计量地理学 时间序列分析 X

- 格式:ppt

- 大小:1.40 MB

- 文档页数:40

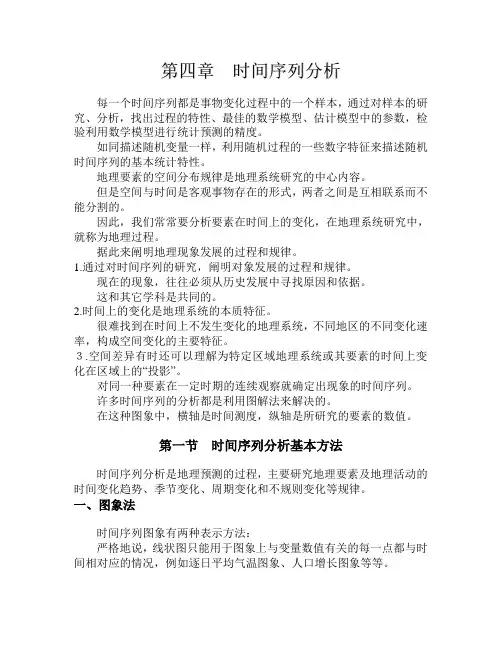

第四章时间序列分析每一个时间序列都是事物变化过程中的一个样本,通过对样本的研究、分析,找出过程的特性、最佳的数学模型、估计模型中的参数,检验利用数学模型进行统计预测的精度。

如同描述随机变量一样,利用随机过程的一些数字特征来描述随机时间序列的基本统计特性。

地理要素的空间分布规律是地理系统研究的中心内容。

但是空间与时间是客观事物存在的形式,两者之间是互相联系而不能分割的。

因此,我们常常要分析要素在时间上的变化,在地理系统研究中,就称为地理过程。

据此来阐明地理现象发展的过程和规律。

1.通过对时间序列的研究,阐明对象发展的过程和规律。

现在的现象,往往必须从历史发展中寻找原因和依据。

这和其它学科是共同的。

2.时间上的变化是地理系统的本质特征。

很难找到在时间上不发生变化的地理系统,不同地区的不同变化速率,构成空间变化的主要特征。

3.空间差异有时还可以理解为特定区域地理系统或其要素的时间上变化在区域上的“投影”。

对同一种要素在一定时期的连续观察就确定出现象的时间序列。

许多时间序列的分析都是利用图解法来解决的。

在这种图象中,横轴是时间测度,纵轴是所研究的要素的数值。

第一节时间序列分析基本方法时间序列分析是地理预测的过程,主要研究地理要素及地理活动的时间变化趋势、季节变化、周期变化和不规则变化等规律。

一、图象法时间序列图象有两种表示方法:严格地说,线状图只能用于图象上与变量数值有关的每一点都与时间相对应的情况,例如逐日平均气温图象、人口增长图象等等。

如果变量数值是与各个时段有关,例如:月雨量、年出生率、24小时客流量,这种情况则用柱状图象表示更为合适。

但是,线状图也常用于表示与时段有关的变量。

这是因为线状图容易画、省时间,并且几条线可以叠加在一起,易于比较其趋势。

不过应该注意,不能用与时段有关的线状图进行内插求值。

这是因为一个时段内的每一点,并没有相对应的值。

比如,从年出生率线状图中,不能求出瞬时的或日、月的出生率。

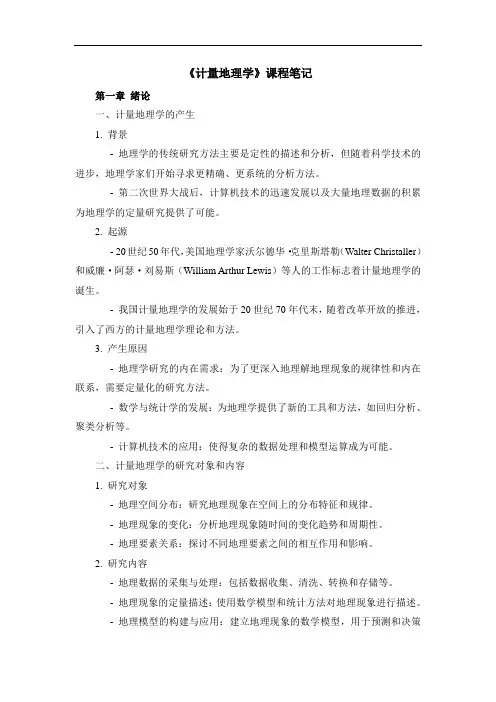

《计量地理学》课程笔记第一章绪论一、计量地理学的产生1. 背景- 地理学的传统研究方法主要是定性的描述和分析,但随着科学技术的进步,地理学家们开始寻求更精确、更系统的分析方法。

- 第二次世界大战后,计算机技术的迅速发展以及大量地理数据的积累为地理学的定量研究提供了可能。

2. 起源- 20世纪50年代,美国地理学家沃尔德华·克里斯塔勒(Walter Christaller)和威廉·阿瑟·刘易斯(William Arthur Lewis)等人的工作标志着计量地理学的诞生。

- 我国计量地理学的发展始于20世纪70年代末,随着改革开放的推进,引入了西方的计量地理学理论和方法。

3. 产生原因- 地理学研究的内在需求:为了更深入地理解地理现象的规律性和内在联系,需要定量化的研究方法。

- 数学与统计学的发展:为地理学提供了新的工具和方法,如回归分析、聚类分析等。

- 计算机技术的应用:使得复杂的数据处理和模型运算成为可能。

二、计量地理学的研究对象和内容1. 研究对象- 地理空间分布:研究地理现象在空间上的分布特征和规律。

- 地理现象的变化:分析地理现象随时间的变化趋势和周期性。

- 地理要素关系:探讨不同地理要素之间的相互作用和影响。

2. 研究内容- 地理数据的采集与处理:包括数据收集、清洗、转换和存储等。

- 地理现象的定量描述:使用数学模型和统计方法对地理现象进行描述。

- 地理模型的构建与应用:建立地理现象的数学模型,用于预测和决策支持。

- 地理空间分析:研究地理现象的空间格局、空间过程和空间关系。

三、计量地理学的研究方法1. 数学方法- 概率论:用于描述和推断地理现象的不确定性。

- 数理统计:用于数据分析、假设检验和模型建立。

- 线性代数:用于处理地理数据的矩阵运算。

- 微积分:用于分析地理现象的变化率和累积量。

2. 统计方法- 描述性统计:对数据进行总结和可视化。

- 推断性统计:从样本数据推断总体特征。

计量经济学中的时间序列分析计量经济学是应用经济学中比较基础的分支,主要研究经济学中的定量分析和增长趋势。

其中,时间序列分析作为计量经济学重要的一部分,被广泛运用于宏观经济学中的经济周期、经济增长率、通货膨胀以及个人收入等诸多领域。

时间序列分析是计量经济学中一种基本的研究方法,主要使用统计学技术处理时间序列数据,得出未来预测、检验理论假设和描述历史趋势等信息。

时间序列数据的重要性在于,它们反映了一个经济变量随着时间推移的变化规律。

这些数据可以被用来研究经济变量展现的时间趋势和季节性变化等。

因此,时间序列分析在宏观经济的长期趋势研究、短期波动分析、周期特征查验和经济结构变革判断等方面有重要的应用。

在时间序列分析中,经济变量随着时间的推移体现的规律通常被归纳为趋势、季节性、循环、随机波动四个方面。

趋势是一个时间序列中最为基本的成分,反映一项宏观经济变量的长期变化趋势,其普遍存在的原因可能是技术进步、人口变动、自然要素影响等等因素。

而季节性则是一项经济变量随着时间的相对固定的短期变化,反映的是因为季节性因素的影响而生的波动现象。

循环则是周期波动的一种体现,代表着长达数年的经济波动和周期性变化。

随机波动是时间序列中不可预测的无法被规律分析的随机性波动成分。

这种波动通常受到一些令人难以预测的特殊事件的影响,比如自然灾害、政府重大决策等。

时间序列分析方法有很多种,其中包括经典的时间序列分析方法,如白噪声检验、趋势分析、季节性分析、循环分析等。

同时也包括新兴的技术,如自回归移动平均模型(ARMA)、广义自回归条件异方差模型(GARCH)、立方样条获取非线性趋势和神经网络等。

这些方法涉及的内容比较复杂,因此初学者在学习中需要认真掌握这些方法和工具,并理解它们在数据处理和预测中的应用和限制。

总结而言,计量经济学中的时间序列分析是经济变量随时间推移表现出来的一种基本变化规律的统计学分析方法。

在宏观经济分析、政策研究、市场营销等方面有着广泛的应用。

计量地理学计量地理学:又称数量地理学或统计地理学或理论地理学,是用数学方法和计算机技术研究地理现象及地理要素的科学,是应用地理学的分支,是数学与地理学相交叉的学科。

“计量革命”:指20世纪50年代末开始的以数学方法在地理学中的应用为内涵的计量运动。

计算地理学:以向量或并行处理器为基础的超级计算机为工具,对“整个”、“大容量”资料所表征的地理问题实施高性能计算,探索构筑新的地理学理论应用模型。

空间数据:用于描述地理实体、地理要素、地理现象、地理事件及地理过程产生、存在和发展的地理位置、区域范围及空间联系。

属性数据:用于描述地理实体、地理要素、地理现象、地理事件、地理过程的有关属性特征。

中位数:将各个数据从小到大排列,居于中间那个位置的数就是中位数。

众数:众数就是出现频数最多的那个数。

从一个侧面反映了地理数据的一般水平。

方差:从平均概况衡量一组地理数据与平均值的离散程度。

基尼系数:就是通过两组数据的对比分析,纵、横坐标均以累计百分比表示,从而做出罗伦次曲线,然后再计算得出的集中化指数。

锡尔系数:用于对经济发展、收入分配等均衡(不均衡)状况,进行定量化的描述。

变异系数:它表示了地理数据的相对变化(波动)程度。

偏度系数:它测度了地理数据分布的不对称性情况,刻画了以平均值为中心的偏向情况。

峰度系数:它测度了地理数据在均值附近的集中程度。

集中化指数:是一个描述地理数据分布的集中化程度的指数。

统计分组:所谓统计分组就是根据研究目的,按照一定的分组标志将地理数据分成若干组。

多样化指数:研究一个国家、地区或城市综合发展的评定指标。

定性数据:表示地理现象或要素只有性质上的差异,而没有数量上的变化。

罗伦次曲线:20世纪初,意大利统计学家罗伦次,首先使用累计频率曲线研究工业化的集中化程度。

后来,这种曲线就被称之为罗伦次曲线。

间隔尺度数据:这种数据是以连续的量来表示地理要素,根据地理要素的不同性质,它采用不同的度量单位作为标准。

计量地理学1、地理数据是用一定的测度方式描述和衡量地理对象的有关量化标志,是对地理问题进行定量化描述和研究的基础,是一切数学方法在地理学中应用的先决条件。

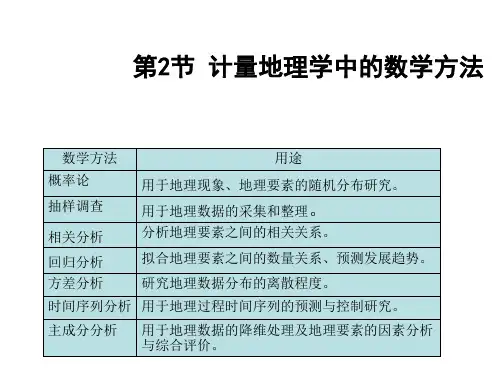

2、相关分析:分析地理要素之间的相关关系。

回归分析:拟合地理要素之间的数量关系、预测发展趋势。

方差分析:研究地理数据分布的离散程度。

时间序列分析:用于地理过程时间序列的预测与控制研究。

主成分分析:用于地理数据的降维处理及地理要素的因素分析与综合评价。

聚类分析:用于各种地理要素分类、各种地理区域划分趋势面分析:用于拟合地理要素的空间分布形态。

3、对计量地理学的评价评价一:在地理学的学科体系中,“计量地理学”担负着方法论的任务,将数学方法应用于地理问题的认识、分析和研究,有利于地理学由定性描述走向定量、定位的分析。

地理系通过“计量地理学”的教学,让本科学生了解学科发展的特点和趋势,掌握计量地理学的基础知识、常用方法,理解数学模型在实际工作中的作用和意义。

结合实际问题的分析,是学生能够正确处理数据资料,建立起适宜的数学模型,把数学方法同现实问题紧密结合,培养学生的实际动手能力,为其他课程的学习打下了良好的数理基础,也为从事实际工作准备了条件,可以说,这门课程的教学对于提高学生的素质发挥了积极作用。

评价二:计量地理学让本科学生了解学科发展的特点和趋势,掌握计量地理学基础知识、基本数学模型,着重培养学生正确处理地理数据资料,利用定量方法解决实际问题的能力。

对于提高学生的综合素质,起到了重要的作用。

4、地理数据的基本特征(简答)一、数量化、形式化与逻辑化二、不确定性三、多种时空尺度四、多维性一、数量化、形式化与逻辑化。

定量化的地理数据是建立地理数学模型的基础,其作用为:确定模型的参数、给定模型运行的初值条件;检验模型的有效性。

形式化、逻辑化与数量化,是所有地理数据的共同特征。

二、不确定性。

各种原因所导致的数据误差。

(1)地理系统的复杂性。

(2)数据误差。

三、多种时空尺度。

地理学时空数据分析方法地理学时空数据分析方法地理学是一门研究地球表面特征及其相互作用的学科,通过对地理空间数据进行分析,可以揭示地球变化和发展趋势。

时空数据分析是地理学中重要的研究方法之一,能够有效地帮助研究者理解地理现象的时空分布规律。

本文将介绍几种常见的地理学时空数据分析方法,包括时序分析、空间分析、地理信息系统(GIS)、遥感技术等,并探讨它们在地理学研究中的应用。

时序分析是一种基于时间数据的分析方法,通过对地理现象在时间上的变化进行分析,可以揭示其发展规律和周期性特征。

时序分析常用的方法包括趋势分析、周期性分析和季节性分析等。

趋势分析可以帮助研究者了解某一地理现象的持续发展趋势,如气温的升高趋势、人口数量的增长趋势等。

周期性分析主要是通过分析时间序列数据中的周期性变化,寻找出现公共周期的地理现象,如年际变化、季节性变化等。

季节性分析则着重研究地理现象在每年四季间的变化规律,如降雨量、温度变化量等。

空间分析是地理学中的另一种重要的数据分析方法,通过对地理空间数据进行空间统计分析和空间模式分析,可以揭示地理现象的空间分布规律和空间关联性。

空间统计分析主要用于研究地理现象在不同地理区域之间的差异性,如人口分布、经济发展等。

常用的空间统计分析方法包括空间插值、格网统计和聚类分析等。

空间模式分析主要是寻找地理现象的空间分布模式,如集聚模式、正态模式等。

常用的空间模式分析方法包括点模式分析、区域模式分析和线模式分析等。

地理信息系统(GIS)是一种基于计算机技术和地理学理论的集成、管理和分析地理空间数据的工具。

GIS可以将地理现象的时空数据进行有效的存储和管理,并通过空间分析和空间建模等功能来研究地理现象的时空关系。

GIS具有数据采集、数据存储、数据处理和数据展示等功能,广泛应用于地理学领域。

例如,研究者可以使用GIS来绘制土地利用图、人口密度图和地形图,从而更好地理解地理现象的时空特征。

遥感技术是利用人造卫星、航空器或无人机等远距离、非接触式手段获取地球表面信息的技术。

用 SPSS 统计软件学会建立时间序列新变量方法时间序列,也叫时间数列或动态数列,是要素(变量) 的数据按照时间顺序变动排列而形成的一种数列,它反映了要素(变量) 随时间变化的发展过程。

地理过程的时间序列分析,就是通过分析地理要素(变量) 随时间变化的历史过程,揭示其发展变化规律,并对其未来状态进行预测。

在描述实际中出现的某些问题时,一种非常有用的随机模型就是自回归模型 (Autoregression) .在该模型中,过程的当前值被表示过程的有穷线性组合在加上一个重击e t .我们用X t,X t- 1,X t-2,… ,记在等间隔时间t,t- 1,t-2,…上的过程值。

此外,用Z t,Z t- 1,Z t-2,…,记关于均值u 的偏差,即Z t=X t-u 。

则:Z t=φ1Z t- 1+φ2Z t-2+…+φp Z t-p+e t便叫做为P阶自回归(AR)过程,当P=1时,称为一阶自回归模型。

1) 定义变量,建立数据文件并输入数据,至少要有一个变量。

打开Data 菜单中的DefineDates 对话框,定义时间序列的周期。

采用Transform 菜单中的Create Time Series 的方法,建立一个时间序列的新的变量。

2) 按Analyze ⇒ Time series ⇒ Autoregression 顺序展开相应的对话框。

3) 选择一个因变量,将其移到Dependent 框。

选择一个或多个自变量移到independent(s)框。

在Media 栏中,从三种方法中选择一种预测方法。

如果在回归方程中不需要包括常数项,可不选Include constant in model 复选项。

4) 单击Save 按钮展开保存对话框,在对话框中选择计算结果存放方式。

O 在Create Variables 栏中给出今Add to file 选项,将新建变量存放在原数据文件中,是系统默认的。

今Replace existing 选项,用新建变量数据替代数据文件中原先存在的计算结果。

计量地理学1、计量地理学:它是一门在研究中结合计算机技术、信息技术等,采用数学方法定量化解决地理问题的学科。

2、地理数据:就是用一定的测度方式描述和衡量地理对象的有关量化标志。

是对地理问题进行定量化描述和研究的基础,是一切数学方法在地理学中应用的先决条件。

3、间隔尺度数据:这种数据,是以有量纲的数据形式表示测度对象在某种单位(量纲)下的绝对量。

4、比例尺度数据:这种数据,是以无量纲的数据形式表示测度对象的相对量。

5、有序数据:当测度标准不是连续的量,而是只表示其顺序关系的数据,则称其为有序尺度或等级尺度数据。

6、二元数据:即用0、1两个数据表示地理事物、地理现象或地理事件的是非判断问题。

7、名义尺度数据:即用数字表示地理实体、地理要素、地理现象或地理事件的状态类型。

8、洛伦兹曲线:意大利统计学家洛伦兹,首先使用累计频率曲线研究工业化的集中化程度。

9、集中化指数:是一个描述地理数据分布的集中化程度指数。

10、回归分析方法:就是研究要素之间具体数量关系的一种强有力的工具,运用这种方法能够建立反映地理要素之间具体数量关系的数学模型,即回归模型。

11、时间序列:也叫时间序列或动态数列,是要素的数据按照时间顺序变动排列而形成的一种数列,它反映了要素随时间变化的发展过程。

12、空间数据主要用于描述地理实体、地理要素、地理现象、地理事件及地理过程的产生、存在和发展的地理位置、区域范围及空间联系。

13、属性数据主要用于描述地理实体、地理要素、地理现象、地理事件、地理过程的有关属性特征,包括数量标志数据与品质标志数据两种14、秩相关系数又称等级相关系数,或顺序相关系数,是将两要素的样本值按数据的大小顺序排列位次,以各要素样本值的位次代替实际数据而求得的一种统计量。

15、聚类分析,亦称群分析或点群分析,它是研究多要素事物分类问题的数量方法。

其基本原理是,根据样本自身的属性,用数学方法按照某种相似性或差异性指标,定量地确定样本之间的亲疏关系,并按这种亲疏关系程度对样本进行聚类。

一、实验背景时间序列分析是统计学和数据分析领域中一个重要的分支,广泛应用于经济、金融、气象、医学等领域。

通过对时间序列数据的分析,我们可以了解现象的发展变化规律,预测未来趋势,为决策提供科学依据。

本实验旨在通过实际操作,学习时间序列分析的基本方法,并运用相关软件进行时间序列分析。

二、实验目的1. 理解时间序列的基本概念和特点;2. 掌握时间序列数据的收集和整理方法;3. 学会运用时间序列分析方法对数据进行处理和分析;4. 培养运用相关软件进行时间序列分析的能力。

三、实验内容1. 数据收集本次实验采用我国某城市近10年的居民消费水平数据作为研究对象。

数据来源于国家统计局。

2. 数据整理对收集到的数据进行整理,剔除异常值和缺失值,将数据转换为适合时间序列分析的形式。

3. 时间序列分析(1)描述性分析对整理后的数据进行描述性统计分析,包括均值、标准差、最大值、最小值等。

(2)平稳性检验运用ADF(Augmented Dickey-Fuller)检验方法对时间序列数据进行平稳性检验。

(3)自相关性分析运用自相关函数(ACF)和偏自相关函数(PACF)对时间序列数据进行自相关性分析。

(4)模型选择根据自相关性分析结果,选择合适的模型对时间序列数据进行拟合。

本次实验采用ARIMA模型。

(5)模型参数估计运用最小二乘法估计模型参数,包括自回归项、移动平均项和差分阶数。

(6)模型检验运用残差分析、AIC准则等对模型进行检验。

(7)预测根据拟合的模型,对未来一段时间内的居民消费水平进行预测。

四、实验结果与分析1. 描述性分析根据描述性统计分析,我国某城市近10年的居民消费水平呈上升趋势,但波动较大。

2. 平稳性检验运用ADF检验方法对时间序列数据进行平稳性检验,结果显示该时间序列在5%的显著性水平下是平稳的。

3. 自相关性分析运用ACF和PACF对时间序列数据进行自相关性分析,发现自回归项和移动平均项的阶数分别为1和1。

《计量地理学》课程实验教学大纲一、课程基本信息课程代码:16136803课程名称:计量地理学英文名称:Quantitative Geography课程总学时:48实验学时: 21适用专业:自然地理与资源环境课程类别:专业课先修课程:地理信息系统遥感概论气象学植物学地质学地貌学人文地理学二、实验教学的总体目的和要求1、对学生的要求已学习统计学基本知识;初步掌握计算机应用基础,能初步应用计算机进行数据处理。

2、对教师的要求能进行有关理论与实操的讲解与演示。

3、对实验条件的要求有专用的计算机房提供每个学生上机操作,提供统计软件EXCEL、SPSS等。

三、实验教学内容实验项目一(1)实验名称:SPSS工作环境与入门实验内容:SPSS软件介绍与基本操作实验性质:验证性实验学时:1学时实验目的与要求:认识SPSS软件的图形用户界面,熟悉SPSS界面各元素、文件类型、数据录入与管理方式,. 掌握SPSS软件窗口的各项功能,练习数据的基本处理操作。

实验条件:计算机(已安装SPSS 14或以上)。

实验项目一(2)实验名称:数据的描述统计实验内容:学习数据统计关于一般水平和离散程度的统计变量的计算,进行空间或者产业内部分布均衡度/集中度的分析。

实验性质:验证性实验学时:2学时实验目的与要求:给定数据分组录入检查和合并,统计分组与统计图表的绘制,计算表示集中趋势、离散程度和分布特征的统计指标与参数,绘制洛伦茨曲线,计算集中化指数、基尼系数与锡尔系数。

实验条件:计算机(已安装SPSS 14或以上)。

实验项目二实验名称:地理要素的相关程度测定实验内容:理解用SPSS软件进行相关分析的基本原理与方法,掌握数据输入与相关分析基本操作。

实验性质:综合性实验学时:1.5学时实验目的与要求:实现用SPSS软件进行多个要素之间相关性的分析,使用GDP与相关国民经济统计数据,进行相关分析。

实验条件:计算机(已安装SPSS 14或以上)。

课程设计(论文)题目名称运用时间系列分析具体例子课程名称计量地理学学生姓名学号系、专业 09级地理科学指导教师2011年12月25日目录目录 (2)计量地理学 (3)时间序列分析 (3)平滑法 (4)1.移动平均法 (4)2.滑动平均法 (4)对福建1978—2008年人均粮食产量平滑计算3.指数平滑法 (7)(1)一次指数平滑法 (7)根据福建2004—2008年农民消费支出数据进行计算分析以及预测2009年农民消费支出(2)高次指数平滑法 (8)根据福建2001—2009年入境旅游人次数据进行计算分析以及预测2010年入境旅游人次发展趋势及研究方向 (12)总结 (12)计量地理学计量地理学指的是应用数学方法和电子计算机技术进行地理学研究的一种方法,又称数量地理学。

地理数量方法发轫于20世纪30年代,60年代前主要是一般的数理统计,60年代起迅速发展,发展了地理系统的数学模型和数学模拟技术,应用计算机和多元分析方法等。

计量地理学是应用数学方法研究地理学方法论的学科。

是地理学中发展较快的新学科。

它运用统计推理、数学分析、数学程序和数学模拟等数学工具,凭计算机技术,分析自然地理和人文地理的各种要素,以获得有关地理现象的科学结论,在地理学的自然与人文的传统领域,不断取得开拓性研究结果。

主要分析方法有:相关分析、回归分析、时间系列分析、系统类聚分析、主成分分析、马尔科夫预测方法等等。

计量地理学研究的内容主要有:①研究地理要素的描述统计和数量分析技术;②研究地理系统的分析方法、数学模型的构造和应用,以及数学模拟(仿真)技术;③研究地理数据库、地理信息系统、专家系统的设计和应用;④研究地理预测和决策的方法、程序和模型;⑤研究地理学理论表述的数学形式。

时间序列分析时间序列,也叫时间数列或动态数列,是要素(变量)的数据按照时间顺序变动而排列的一种数列,它反映了要素随时间变化的发展过程。

地理过程的时间序列分析,就是通过分许地理要素随时间变化的历史过程,揭示其发展变化规律,并对其未来状态进行预测。

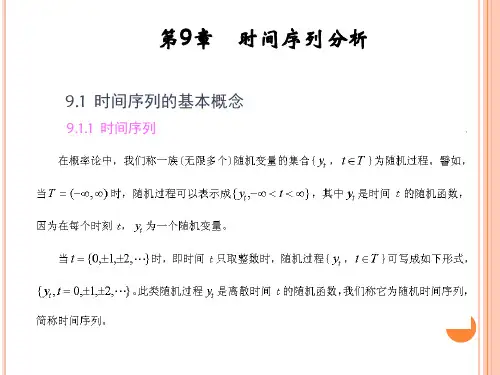

第4章 时间序列分析与系统聚类分析时间序列,也叫时间数列或动态数列,时要素(变量)的数据按照时间序列而形成的一种数列,它反映了要素随时间变化的过程。

地理过程的时间序列分析,就是通过分析地理要素随时间变化的历史过程,揭示其发展变化规律,并对其未来状态进行预测。

聚类分析,亦称群分析或点群分析,它是研究多个要素事物分类问题的数量方法。

其基本原理是,根据样本自身的属性,用属性 方法按照某种相似性或差异性指标,定量的确定样本之间的亲疏关系,并按照这种关系的程度对样本进行聚类。

聚类分析方法,是定量研究地理事物分类问题和地区分区问题的重要方法。

第1节 时间序列分析4.1.1 时间序列分析的基本原理(一)时间序列的组合成分为分析时间序列的趋势模式,必须首先了解时间时间序列的组合成分(component)。

一般来说,时间序列有四种成分所构成,即长期趋势(Long-term trend)、季节变动(seasonal variation)、循环变动(cyclical fluctuation)和不规则变动(irregular fluctuation)。

(1)长期趋势(T) 长期趋势(一般用T来表示),是时间序列随时间的变化而逐渐增加或减少的长期变化之趋势。

时间序列在较长的时间内,往往会呈现出不变,递增或递减的趋势。

例如,对于某个区域来说,随着国民经济的发展,GDP、人口,人均收入等,一般都有长期上升的趋势;死亡率等,则因医疗技术水平与生活质量的提高,一般有长期下降的趋势。

然而,并非所有的序列都有向上或下降的趋势,很多变化过程都具有波动性变化特征。

(2)季节变动(S) 季节变动(一般用S来表示),是时间序列在一年中或固定时期内,呈现出的固定规则的变动。

季节变动发生的原因,主要是由于受到季节的影响与习俗的形成。

如,电风扇和空调的销售量随季节的变而变化;一天的交通量在不同的时间段有不同的趋势。

对于一个时间序列,季节变动能够分离出来的话,就可以更好的为预测、规划和决策提供依据。