高中地理必修一第二单元复习提纲【精】

- 格式:doc

- 大小:443.06 KB

- 文档页数:5

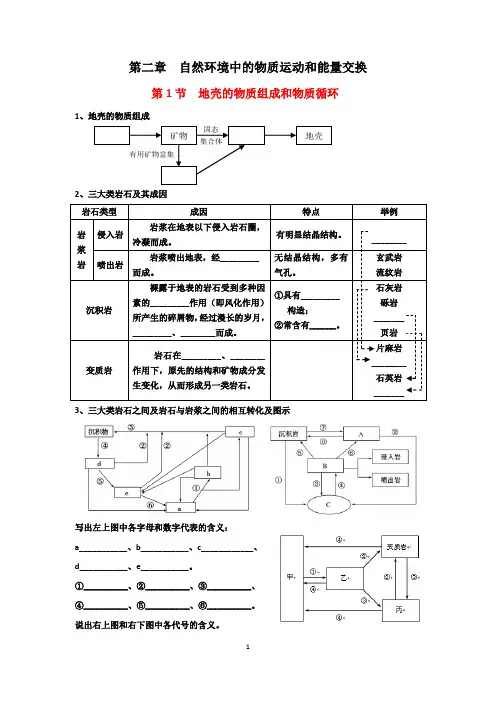

第二章 自然环境中的物质运动和能量交换第1节 地壳的物质组成和物质循环1、地壳的物质组成2、三大类岩石及其成因3、三大类岩石之间及岩石与岩浆之间的相互转化及图示写出左上图中各字母和数字代表的含义: a___________、b___________、c____________、 d___________、e___________。

①__________、②__________、③__________、 ④__________、⑤__________、⑥__________。

说出右上图和右下图中各代号的含义。

第2节地球表面形态4、内力作用和外力作用的能量来源及主要表现形式(a)5、板块构造学说的基本观点和六大板块的分布(a)基本观点:①___________被断裂带分割成六大板块及若干小板块。

②板块“漂浮”在软流层(_________的发源地)之上,处于___________________状态。

③板块内部地壳比较稳定,板块边界地壳运动活跃,多_________、________等地质灾害。

①④②⑤③⑥六大板块的分布:写出图中数字代表的板块名称:①____________、②__________、③_______________、④_______________、⑤_______________、⑥_______________。

特别提醒:___________板块完全属于大洋板块,印度半岛属于___________板块,马来群岛属于_________板块。

图中有一处板块边界的位置存在明显错误,请用彩色笔改正。

6、板块运动与宏观地形的关系(b)用彩色笔在图中标出下列地理事物的位置,说出其所在板块边界的类型,并简要分析该区域火山、地震频繁的原因:冰岛、地中海、喜马拉雅山脉、苏门答腊岛、爪哇岛、红海、新西兰、日本群岛、落基山脉、安第斯山脉。

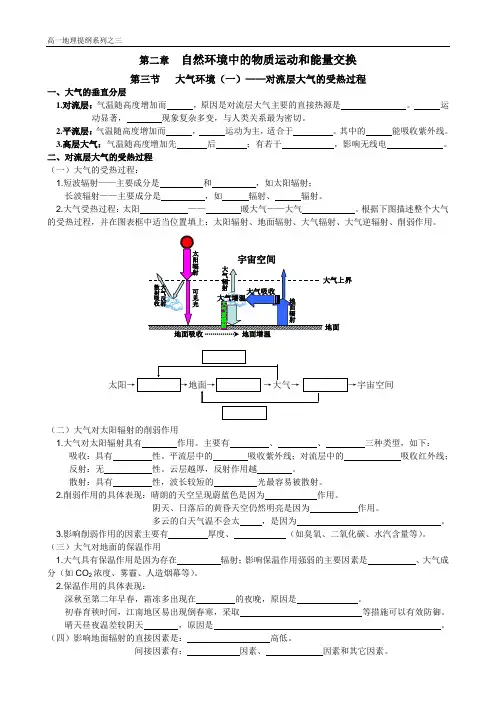

第二章自然环境中的物质运动和能量交换第三节大气环境(一)——对流层大气的受热过程一、大气的垂直分层1.对流层:气温随高度增加而,原因是对流层大气主要的直接热源是。

运动显著,现象复杂多变,与人类关系最为密切。

2.平流层:气温随高度增加而,运动为主,适合于。

其中的能吸收紫外线。

3.高层大气:气温随高度增加先后;有若干,影响无线电。

二、对流层大气的受热过程(一)大气的受热过程:1.短波辐射——主要成分是和,如太阳辐射;长波辐射——主要成分是,如辐射、辐射。

2.大气受热过程:太阳——暖大气——大气。

根据下图描述整个大气的受热过程,并在图表框中适当位置填上:太阳辐射、地面辐射、大气辐射、大气逆辐射、削弱作用。

地面(二)大气对太阳辐射的削弱作用1.大气对太阳辐射具有作用。

主要有、、三种类型,如下:吸收:具有性。

平流层中的吸收紫外线;对流层中的吸收红外线;反射:无性。

云层越厚,反射作用越。

散射:具有性,波长较短的光最容易被散射。

2.削弱作用的具体表现:晴朗的天空呈现蔚蓝色是因为作用。

阴天、日落后的黄昏天空仍然明亮是因为作用。

多云的白天气温不会太,是因为。

3.影响削弱作用的因素主要有厚度、(如臭氧、二氧化碳、水汽含量等)。

(三)大气对地面的保温作用1.大气具有保温作用是因为存在辐射;影响保温作用强弱的主要因素是、大气成分(如CO2浓度、雾霾、人造烟幕等)。

2.保温作用的具体表现:深秋至第二年早春,霜冻多出现在的夜晚,原因是。

初春育秧时间,江南地区易出现倒春寒,采取等措施可以有效防御。

晴天昼夜温差较阴天,原因是。

(四)影响地面辐射的直接因素是:高低。

间接因素有:因素、因素和其它因素。

1.从右图可知,纬度越低,太阳高度越 ,等量的太阳辐射在地表分布的面积愈 ,光热愈 ,同时太阳辐射经过大气的路程愈 ,被大气削弱得愈 。

所以纬度越低,太阳高度越大,太阳辐射越 ,气温越 。

反之,纬度越高,气温越 。

2. 性质不同,对太阳辐射的吸收能力不同,从而影响地面温度和地面辐射。

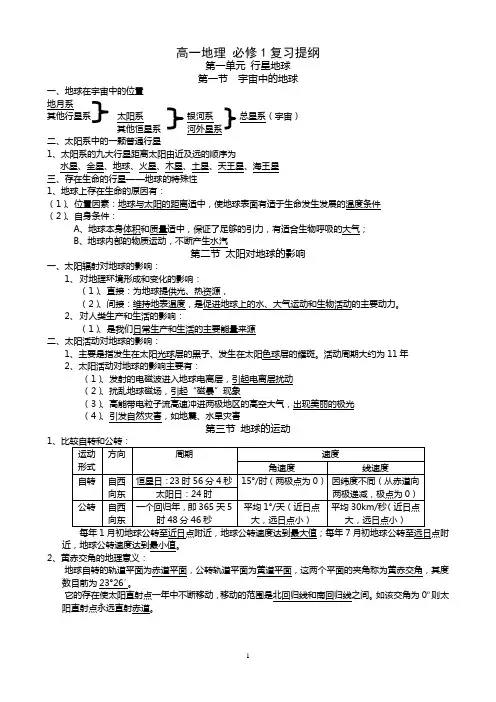

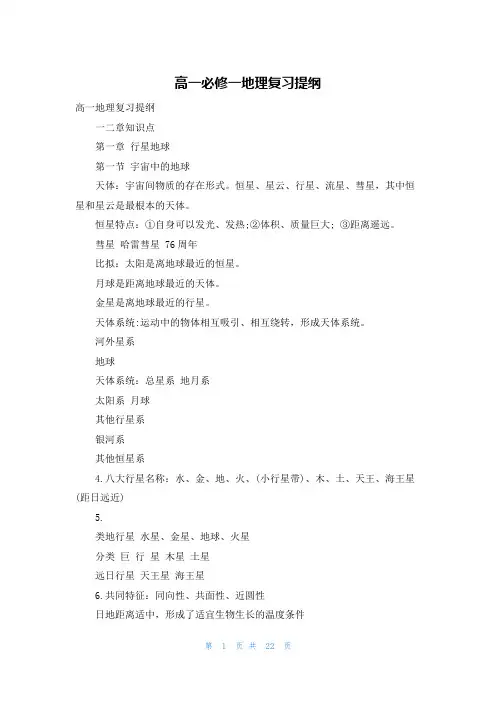

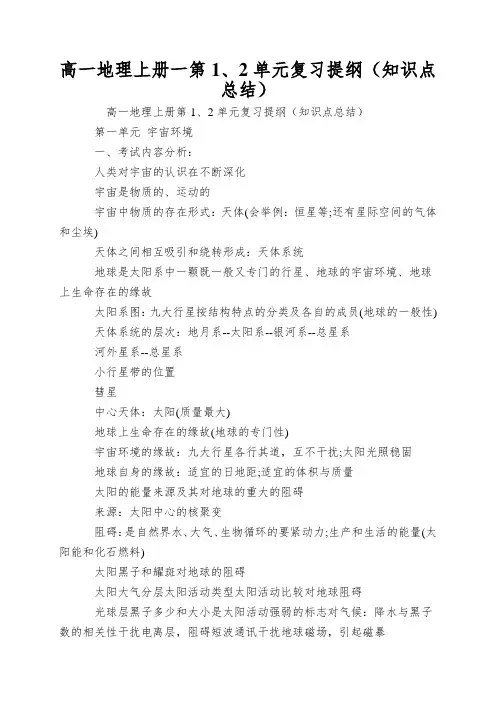

高一地理必修1复习提纲第一单元行星地球第一节宇宙中的地球一、地球在宇宙中的位臵地月系其他行星系太阳系银河系总星系(宇宙)其他恒星系河外星系二、太阳系中的一颗普通行星1、太阳系的九大行星距离太阳由近及远的顺序为水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星三、存在生命的行星——地球的特殊性1、地球上存在生命的原因有:(1)、位臵因素:地球与太阳的距离适中,使地球表面有适于生命发生发展的温度条件(2)、自身条件:A、地球本身体积和质量适中,保证了足够的引力,有适合生物呼吸的大气;B、地球内部的物质运动,不断产生水汽第二节太阳对地球的影响一、太阳辐射对地球的影响:1、对地理环境形成和变化的影响:(1)、直接:为地球提供光、热资源,(2)、间接:维持地表温度,是促进地球上的水、大气运动和生物活动的主要动力。

2、对人类生产和生活的影响:(1)、是我们日常生产和生活的主要能量来源二、太阳活动对地球的影响:1、主要是指发生在太阳光球层的黑子、发生在太阳色球层的耀斑。

活动周期大约为11年2、太阳活动对地球的影响主要有:(1)、发射的电磁波进入地球电离层,引起电离层扰动(2)、扰乱地球磁场,引起“磁暴”现象(3)、高能带电粒子流高速冲进两极地区的高空大气,出现美丽的极光(4)、引发自然灾害,如地震、水旱灾害第三节地球的运动1每年1月初地球公转至近日点附近,地球公转速度达到最大值;每年7月初地球公转至远日点附近,地球公转速度达到最小值。

2、黄赤交角的地理意义:地球自转的轨道平面为赤道平面,公转轨道平面为黄道平面,这两个平面的夹角称为黄赤交角,其度数目前为23°26´。

它的存在使太阳直射点一年中不断移动,移动的范围是北回归线和南回归线之间。

如该交角为0º则太阳直射点永远直射赤道。

3、昼夜更替现象:地球是不发光也不透明的球体,所以在同一时间,太阳只能照亮地球表面的一半,向着太阳的是白天,背着太阳的是黑夜。

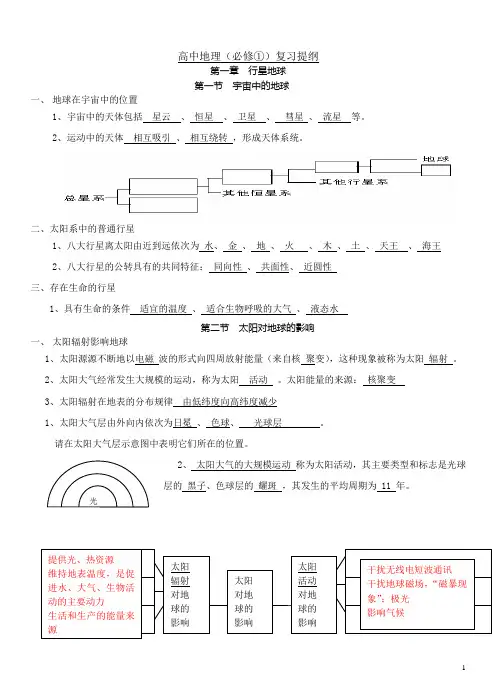

高中地理(必修①)复习提纲第一章行星地球第一节宇宙中的地球一、地球在宇宙中的位置1、宇宙中的天体包括星云、恒星、卫星、彗星、流星等。

2、运动中的天体相互吸引、相互绕转,形成天体系统。

二、太阳系中的普通行星1、八大行星离太阳由近到远依次为水、金、地、火、木、土、天王、海王2、八大行星的公转具有的共同特征:同向性、共面性、近圆性三、存在生命的行星1、具有生命的条件适宜的温度、适合生物呼吸的大气、液态水第二节太阳对地球的影响一、太阳辐射影响地球1、太阳源源不断地以电磁波的形式向四周放射能量(来自核聚变),这种现象被称为太阳辐射。

2、太阳大气经常发生大规模的运动,称为太阳活动。

太阳能量的来源:核聚变3、太阳辐射在地表的分布规律由低纬度向高纬度减少1、太阳大气层由外向内依次为日冕、色球、光球层。

请在太阳大气层示意图中表明它们所在的位置。

第四节地球的圈层结构一、内部圈层1、地震波就是岩石圈的天然震动产生的弹性波。

2、莫霍面:在大陆地下平均33千米深处,它是地壳、地幔的界面。

3、古登堡面:在地下平均 2900千米处,它是地幔、地核的界面。

4、全球地壳平均厚度约 17 KM,大陆比海底厚,是由各种岩石组成的。

5、地幔分为上、下地幔,上地幔顶部由岩石组成,与地壳合称岩石圈。

该圈下部是软流层,可能是岩浆的发源地。

6、地核又分为外核、内核,温度高、密度大、压力大。

二、外部圈层1、大气圈:主要由氮、氧组成,温度、密度不均匀,不断运动。

2、水圈:由表层水体组成的连续但不规则的圈层,不断循环。

3、生物圈:是生物及生存环境的总称,它包括大气圈底部、水圈全部、岩石圈上部。

4、三大圈层的关系是相互影响、相互渗透。

练习:1、维持地表温度,促进地球上大气、水、生物活动和变化的主要动力是CA. 重力势能B. 生物能C. 太阳辐射能D.风能2、太阳活动对地球造成的影响有BA. 诱发地震和潮汐现象B. 产生“磁暴”和“极光”C. 诱发潮汐现象和降水量变化D.干扰电离层和无线电长播通讯3、我国史书曾记载有汉成帝河平元年三月(公元前28年)“日出黄,有黑气大如钱,居日中央。

高一必修一地理复习提纲高一地理复习提纲一二章知识点第一章行星地球第一节宇宙中的地球天体:宇宙间物质的存在形式。

恒星、星云、行星、流星、彗星,其中恒星和星云是最根本的天体。

恒星特点:①自身可以发光、发热;②体积、质量巨大; ③距离遥远。

彗星哈雷彗星 76周年比拟:太阳是离地球最近的恒星。

月球是距离地球最近的天体。

金星是离地球最近的行星。

天体系统:运动中的物体相互吸引、相互绕转,形成天体系统。

河外星系地球天体系统:总星系地月系太阳系月球其他行星系银河系其他恒星系4.八大行星名称:水、金、地、火、(小行星带)、木、土、天王、海王星(距日远近)5.类地行星水星、金星、地球、火星分类巨行星木星土星远日行星天王星海王星6.共同特征:同向性、共面性、近圆性日地距离适中,形成了适宜生物生长的温度条件内部条件体积和质量适中,吸引大气聚集,形成了适宜生命物质呼吸的大气7.存在生命地球上有液态水的行星平安的宇宙环境外部条件稳定的光照条件第二节太阳对地球的影响太阳概况:主要成分是氢和氦,其外表温度约为6000K.太阳能量的来源:太阳内部的核聚变。

太阳辐射的影响:①为地球提供了光、热资源,促进生物生长②维持着地表温度,是大气运动和生命活动的主要动力③煤、石油等是地质历史时期生物固定以后积累下来的太阳能④是生活和生产中多种能源的来源注意:地热、核能、潮汐、地震与太阳辐射能无关4.大气上界太阳辐射的分布:从赤道向两极递减5.太阳的结构:由内向外,分别是光球层(太阳黑子)、色球层(耀斑和日珥)、日冕层(太阳风)。

#FormatTableID_0#6.太阳活动的标志:黑子----光球层; 耀斑---色球层太阳活动最剧烈(剧烈)的显示周期约为11年7.太阳活动对地球的影响①影响地球的电离层,使无线电短波通信受到影响甚至中断②影响地球的磁场,产生“磁暴〞现象③两极地区产生“极光〞现象④影响地球气候,发生异常(主要黑子与降水的关系)。

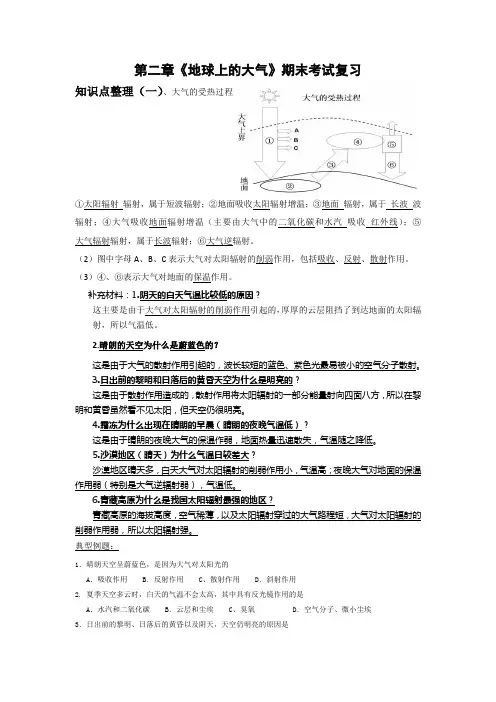

第二章《地球上的大气》期末考试复习知识点整理(一)、大气的受热过程图:①太阳辐射辐射,属于短波辐射;②地面吸收太阳辐射增温;③地面辐射,属于长波波辐射;④大气吸收地面辐射增温(主要由大气中的二氧化碳和水汽吸收红外线);⑤大气辐射辐射,属于长波辐射;⑥大气逆辐射。

(2)图中字母A、B、C表示大气对太阳辐射的削弱作用,包括吸收、反射、散射作用。

(3)④、⑥表示大气对地面的保温作用。

补充材料:1.阴天的白天气温比较低的原因?这主要是由于大气对太阳辐射的削弱作用引起的,厚厚的云层阻挡了到达地面的太阳辐射,所以气温低。

2.晴朗的天空为什么是蔚蓝色的?这是由于大气的散射作用引起的,波长较短的蓝色、紫色光最易被小的空气分子散射。

3.日出前的黎明和日落后的黄昏天空为什么是明亮的?这是由于散射作用造成的,散射作用将太阳辐射的一部分能量射向四面八方,所以在黎明和黄昏虽然看不见太阳,但天空仍很明亮。

4.霜冻为什么出现在晴朗的早晨(晴朗的夜晚气温低)?这是由于晴朗的夜晚大气的保温作弱,地面热量迅速散失,气温随之降低。

5.沙漠地区(晴天)为什么气温日较差大?沙漠地区晴天多,白天大气对太阳辐射的削弱作用小,气温高;夜晚大气对地面的保温作用弱(特别是大气逆辐射弱),气温低。

6.青藏高原为什么是我国太阳辐射最强的地区?青藏高原的海拔高度,空气稀薄,以及太阳辐射穿过的大气路程短,大气对太阳辐射的削弱作用弱,所以太阳辐射强。

典型例题:1.晴朗天空呈蔚蓝色,是因为大气对太阳光的A.吸收作用 B.反射作用 C、散射作用 D.斜射作用2. 夏季天空多云时,白天的气温不会太高,其中具有反光镜作用的是A.水汽和二氧化碳 B.云层和尘埃 C、臭氧 D.空气分子、微小尘埃3.日出前的黎明、日落后的黄昏以及阴天,天空仍明亮的原因是A .大气的散射作用B .大气的反射作用C .大气的吸收作用D .大气的保温作用 4.对地面起保温作用的是A .太阳辐射B .大气辐射C 、地面辐射D .大气逆辐射 5.霜冻往往出现于深秋至第二年早春晴朗的夜晚,因为此时A 、大气的逆辐射作用弱B 、大气对地面辐射的吸收作用强C 、大气对地面辐射的反射作用强D 、大气的保温作用强 6.一般说来,阴天比晴天的日较差小,原因是A.阴天云量多,大气对流旺盛,把大部分热量传给大气B.阴天云量多,大气的保温作用强C.阴天大气水汽含量多,水汽强烈吸收地面辐射D.阴天云量多,白天削弱了到达地面的太阳辐射,夜间增强了大气逆辐射 7.在晚秋或寒冬,用人造烟幕来防御霜冻的原理是A.增强太阳短波辐射B.增强大气逆辐射作用C.增强大气对太阳辐射的散射作用D.增强大气对太阳辐射的反射作用 8.对流层大气中能够吸收太阳辐射中紫外线的主要有 A .二氧化碳 B .水汽 C .臭氧 D .氮 9.关于大气热力状况的叙述,正确的是A .大气辐射和地面辐射均为短波辐射B .地面是整个大气层的主要的直接热源C .大气直接吸收的太阳辐射能量很多D .太阳高度越大, 太阳辐射被大气削弱的越少 10.大气对太阳辐射的削弱作用和对地面的保温作用使A .地球表面平均气温降低B .夜晚的最低温度降低C .白天的最高气温升高D .气温日较差减小 11.右面四图中昼夜温差最大的是12.根据右图中所给内容,完成下列要求:(1)图中①、②、③表示的辐射名称:①_______辐射,②_________辐射,③______________辐射。

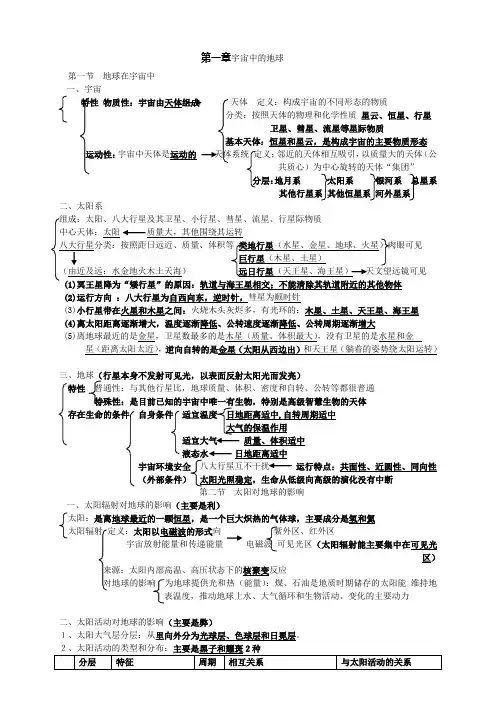

第一章宇宙中的地球第一节地球在宇宙中一、宇宙特性天体定义:构成宇宙的不同形态的物质星云、恒星、行星卫星、彗星、流星等星际物质基本天体:恒星和星云,是构成宇宙的主要物质形态运动性:天体系统定义:邻近的天体相互吸引,以质量大的天体(公共质心)为中心旋转的天体“集团”分层:地月系太阳系银河系总星系其他行星系其他恒星系河外星系二、太阳系(水星、金星、地球、火星)肉眼可见冥王星降为“矮行星”的原因:轨道与海王星相交;不能清除其轨道附近的其他物体(2)运行方向:八大行星为自西向东,逆时针,彗星为顺时针(3)小行星带在火星和木星之间:火烧木头灰烬多,有光环的:木星、土星、天王星、海王星(4)离太阳距离逐渐增大,温度逐渐降低、公转速度逐渐降低、公转周期逐渐增大(5)离地球最近的是金星,卫星数最多的是木星(质量、体积最大),没有卫星的是水星和金星(距离太阳太近),逆向自转的是金星(太阳从西边出)和天王星(躺着的姿势绕太阳运转)三、地球(行星本身不发射可见光,以表面反射太阳光而发亮)特性普通性:与其他行星比,地球质量、体积、密度和自转、公转等都很普通特殊性:是目前已知的宇宙中唯一有生物,特别是高级智慧生物的天体存在生命的条件自身条件适宜大气质量、体积适中运行特点:共面性、近圆性、同向性第二节太阳对地球的影响一、太阳辐射对地球的影响(主要是利)太阳:是离地球最近的一颗恒星,是一个巨大炽热的气体球,主要成分是氢和氦太阳辐射定义:太阳以电磁波的形式向紫外区、红外区宇宙放射能量和传递能量电磁波可见光区(太阳辐射能主要集中在可见光区)来源:太阳内部高温、高压状态下的核聚变反应对地球的影响为地球提供光和热(能量):煤、石油是地质时期储存的太阳能维持地表温度,推动地球上水、大气循环和生物活动、变化的主要动力二、太阳活动对地球的影响(主要是弊)1、太阳大气层分层:从里向外分为光球层、色球层和日冕层。

2、太阳活动的类型和分布:主要是黑子和耀斑2种另外还有,日珥:色球层,巨大火焰喷射物,太阳风:日冕层,高能带电粒子流 3、太阳活动对地球的影响①对地球气候的影响: 黑子高峰年,反常气候多黑子低峰年,气候比较稳定②对地球电离层的影响:耀斑爆发的电磁波干扰电离层,影响无线电通信 ③对地球磁场的影响:太阳风干扰地球磁场,产生“磁暴”(指南针不能正确指示方向)现象 [极光出现在极地(例:加拿大)夜空,低纬地区或极地极昼时看不见] 第三节 地球的运动 1月初,近日点,速度快;7月初,远日点,速度慢二、公转和自转的关系自转 赤道面 夹角为黄赤交角,66°34′ 公转 黄道面太阳直射点回归运动 回归年 回归运动两种形式 判断两分两至点:左倾左冬,右倾右冬 (1)太阳直射点的位置和移动方向 位置 从春分到秋分,在北半球 从秋分到春分,在南半球 移动方向 从冬至到夏至,向北移动 从夏至到冬至,向南移动 三、自转的地理意义1昼夜更替形成原因:昼夜现象和地球自转,周期为24时 特点 垂直于太阳光线所在平面过地心:是地球上的一个大圆,在任何时候平分地球 (2)晨线和昏线的判断 晨线:自西向东由夜半球变为昼半球的分界线昏线:自西向东由昼半球变为夜半球的分界线2、地方时(1)回忆 纬线:一切垂直于地轴的平面同地面相割而成的圆经线:经圈在南北两极相交被等分为两个半圆为两条经线。

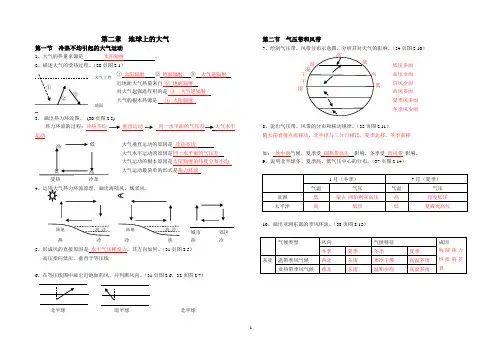

第二章 地球上的大气第一节 冷热不均引起的大气运动1、大气的热量来源是 太阳辐射 。

2、描述大气的受热过程。

(28页图2.1)① 太阳辐射 ② 地面辐射 ③ 大气逆辐射近地面大气热量来自 ② 地面辐射对大气起保温作用的是 ③ 大气逆辐射大气的根本热源是 ① 太阳辐射3、 画出热力环流图。

(30页图2.3)热力环流的过程:冷热不均 垂直运动 运动大气垂直运动的原因是 冷热不均 大气水平运动的原因是同一水平面的气压差 大气运动的根本原因是太阳辐射的纬度分布不均 大气运动最简单的形式是热力环流 受热 冷却4城市 郊区 热 冷 冷 热 热 冷 5、形成风的直接原因是 水平气压梯度力。

其方向如何。

(31页图2.5) 高压指向低压,垂直于等压线6、在等压线图中画出近地面的风,并判断风向。

(31页图2.6,32页图2.7)北半球 南半球 北半球第二节 气压带和风带7、绘制气压带、风带分布示意图,分析其对天气的影响。

(34页图2.10)低压多雨高压少雨 信风少雨 西风多雨 夏季风多雨 冬季风少雨8、说出气压带、风带的分布和移动规律。

(35页图2.11) 随太阳直射点而移动,北半球与二分日相比,夏季北移,冬季南移如: 地中海气候,夏季受 副热带高压 影响,冬季受 西风带 影响。

9、说明北半球冬、夏季高、低气压中心的分布。

(37页图2.14)10、画出亚洲东部的季风环流。

(38页图2.15)大气上界地面陆地海 洋陆地海 洋高 低 低 高 湿低第三节 常见的天气系统13、锋与天气。

判断冷锋、暖锋、准静止锋,及锋面对天气的影响。

(41页图2.19,42页图14、形成台风,寒潮等灾害性天气的成因及危害。

气旋---台风 强风,暴雨,风暴潮(44页) 冷锋---寒潮 降温、大风、暴风雪、霜冻(45页)第四节 全球气候的变化15、结合资料说出全球气候变化的状况。

波动上升16、全球气候变暖的原因。

人为排放温室气体(二氧化碳)的数量增加,二氧化碳能够吸收地面长波辐射,使气温升高。

高一地理上册一第1、2单元复习提纲(知识点总结)高一地理上册第1、2单元复习提纲(知识点总结)第一单元宇宙环境一、考试内容分析:人类对宇宙的认识在不断深化宇宙是物质的、运动的宇宙中物质的存在形式:天体(会举例:恒星等;还有星际空间的气体和尘埃)天体之间相互吸引和绕转形成:天体系统地球是太阳系中一颗既一般又专门的行星、地球的宇宙环境、地球上生命存在的缘故太阳系图:九大行星按结构特点的分类及各自的成员(地球的一般性)天体系统的层次:地月系--太阳系--银河系--总星系河外星系--总星系小行星带的位置彗星中心天体:太阳(质量最大)地球上生命存在的缘故(地球的专门性)宇宙环境的缘故:九大行星各行其道,互不干扰;太阳光照稳固地球自身的缘故:适宜的日地距;适宜的体积与质量太阳的能量来源及其对地球的重大的阻碍来源:太阳中心的核聚变阻碍:是自然界水、大气、生物循环的要紧动力;生产和生活的能量(太阳能和化石燃料)太阳黑子和耀斑对地球的阻碍太阳大气分层太阳活动类型太阳活动比较对地球阻碍光球层黑子多少和大小是太阳活动强弱的标志对气候:降水与黑子数的相关性干扰电离层,阻碍短波通讯干扰地球磁场,引起磁暴色球层耀斑最强烈的太阳活动显示;但两者常相伴显现,活动周期为11年地球自转的方向及周期自转方向:自东向西;北极逆时针;南极顺时针周期:1个恒星日昼夜更替和地点时产生的缘故--地球自转产生的现象之一、二昼夜更替晨昏线的含义、位置太阳高度的概念:昼半球和夜半球的太阳高度?晨昏线上的太阳高度=0昼夜更替的周期及意义:1个太阳日(24小时)不同经度地点时不同自西向东自转:地点时东早西晚;每15经度地点时差1小时地转偏向力对地表水平运动物体的阻碍--地球自转产生的现象之三南半球左偏;北半球右偏;赤道处不偏阻碍:风向;洋流;河流两岸冲刷和泥沙堆积状况地球公转的方向、轨道、周期、黄赤交角公转方向:同自转相同公转轨道:近似正圆的椭圆;近日点和远日点的位置及大致日期周期:1个恒星年速度的变化:近日点最快;远日点最慢黄赤交角(表达自转和公转的关系)重视黄赤交角的立体图和平面图:明白得图上重要的点、线、面、角及其关系,并要求会画、会描述地轴、晨昏线、赤道面、黄道面、南北回来线、南北极圈、太阳直射光线(点)黄赤交角与地轴的轨道倾角的关系黄赤交角的阻碍:太阳直射点在地表位置的移动--地表太阳辐射量的时刻分配变化明确太阳直射点的移动规律及周期:--以1回来年为周期,在南北回来线间往返移动(线上有一次直射;线间有两次直射)黄赤交角的变化会导致五带范畴的什么变化?“二分二至图”地球位置及相应的日期和节气、公转方向、地轴指向、近远日点的大致位置、公转速度的变化10、四季与五带的形成地球公转产生的地理现象正午太阳高度角的周年变化:同日不同纬度的分布规律:由直射点所在纬线向南北降低(二分二至日)同纬度不同季节的变化:近大远小(6月22日前后12月22日前后)昼夜长短的周年变化:直射点所在半球昼长于夜,纬度越高昼越长直射点移向的半球昼渐长6月22日前后,北半球--北半球各纬度昼最长夜最短,北极圈及其以内有极昼12月22日前后,北半球--北半球各纬度昼最短夜最长,北极圈及以内有极夜春秋分日--全球各地昼夜平分赤道--全年昼夜平分四季的划分:(中纬度明显)正午太阳高度和昼夜长短的季节变化--太阳最高、白昼最长的时刻为天文夏季太阳最低、白昼最短的时刻为天文冬季春秋是其中的过渡三种四季;24节气五带的划分:昼夜长短和太阳高度的纬度分布状况--太阳辐射量由低纬度向高纬度递减--五带形成五带界线及各自现象;五带是气候划分和自然带划分的基础11、宇宙探测的意义和现状了解地球的宇宙环境;开发宇宙资源(空间资源及特点、太阳能资源、矿产资源)二、考题分析本单元内容在会考100分中约占10%;会考综合题中第一题出自本单元;1、请参照《会考说明》中试题举例进行练习:附录一的题型示例P10的三、1;附录二P29的第Ⅱ卷中的1、附录三P53的第Ⅱ卷中的12、关于本单元综合题要把握的差不多点:南北回来线、南北极圈、黄道面、会画晨昏线、夜半球、赤道面自转和公转方向日期及节气该日直射点的位置、该日全球正午太阳高度的纬度分布规律图中各点昼长的比较、极圈和赤道的昼长是多少小时图中各点的正午太阳高度状况图中各点的昼夜长短状况及今后的变化公转速度的变化能联系的知识点:北京何日早上6点升旗?(B、D)北京人影渐长是哪一时期?(从A到C)当地球运行到A点(或C点)时:地中海地区的气候特点是?(干热--夏季/暧湿--冬季)因为受(副高/西风)操纵非洲北部的热带草原出现(一片葱绿/一片枯黄)景观,因为受(赤道低压/信风)操纵北京现在的气候特点是(高温多雨/冰冷干燥),要紧因为(东南季风/西北季风)的阻碍亚欧大陆上(亚洲低压/亚洲高压)势力强大东亚刮(东南风/西北风),缘故是(海陆热力差)南亚刮(西南风/东北风),缘故是(东南季风北移过赤道右偏成西南季风或气压带风带的季节移动/冬季刮东北风的缘故是海陆热力差)北印度洋环流呈(顺时针-海水东流-因为刮西南风/逆时针-海水向西流-因为刮东北风)当地球公转到(A/C)点时,长江口邻近海域的盐度最(低/高)当地球运行到D到A的过程中:珠江、长江处于汛期(因为雨季雨水补给)从A到B的过程中:黄河(雨季到来)、塔里木河处于汛期(夏季冰川融水最多)第二单元大气环境一、考试内容分析1、大气的组成及氮、氧、二氧化碳、水汽、臭氧和固体杂质等要紧成分的作用低层大气组成:稳固比例的干洁空气(氧氮为主)、含量不稳固的水汽、固体杂质氮--生物体差不多成分氧--生命活动必需的物质臭氧--地球生命爱护伞,吸取紫外线二氧化碳--光合作用原料;保温作用水汽和固体杂质--成云致雨;杂质:凝聚核2、大气的垂直分层及各层对人类活动的阻碍大气分层气温随高度变化气流状况其它特点与人类关系对流层越高越低对流占3/4大气质量;水汽和尘埃;各纬度层高不一致天气现象平流层越高越高平流高空飞行;存在臭氧层高层大气存在电离层(无线电通讯;太阳活动干扰短波通讯3、大气的受热过程(1)全然能量源:太阳辐射(各类辐射的波长范畴及太阳辐射的性质--短波辐射)(2)大气的受热过程(大气的热力作用)--太阳晒热大地,大地烤热大气大气对太阳辐射的削弱作用:三种形式及各自现象(用实例说明)阻碍削弱大小的要紧缘故:太阳高度角(各纬度削弱不同)大气对地面的保温作用:了解地面辐射(红外线长波辐射);大气辐射(红外线长波辐射)保温作用的过程:大气强烈吸取地面长波辐射;大气逆辐射将热量还给地面(图示及实例说明--如霜冻显现时刻;日温差大小的比较)保温作用的意义:减少气温的日较差;保证地球适宜温度;坚持全球热量平稳4、大气垂直运动和水平运动的成因(1)大气运动的全然缘故:冷热不均(各纬度之间;海陆之间)(2)大气运动形式:最简单形式:热力环流(图示及说明);举例:城郊风;海陆风;季风要紧缘故热力环流分解:冷热不均引起大气垂直运动水平气压差水平气流由高压流向低压大气水平运动(风):形成风的全然缘故:冷热不均形成风的直截了当缘故:水平压差(或水平气压梯度力)阻碍风的三个力:水平气压梯度力;地转偏向力;地表磨擦力风向的决定:1力风(理论风)--垂直于等压线,高压指向低压.2力风(高空风)--平行于等压线,北右偏,南左偏.3力风(实际地表风)--斜穿等压线,北右偏,南左偏注意北半球实际地表气压场中的某点风向的画法5、三圈环流与气压带、风带的形成(1)无自转,地表平均--单圈环流(热力环流)(2)自转,地表平均--三圈环流(3)三圈环流的组成:0-30低纬环流;30-60中纬环流;60-90高纬环流地表形成7压6风:纬向分布的理想模式(带状)各气压带的干湿状况(低压湿;高压干)各风带的风向及干湿状况(信风一样较干;西风较湿)极锋:60度邻近,由盛行西风和极地东风相遇形成气压带和风带随太阳直射点的季节性南北移动而移动(4)海陆分布对气压带和风带的阻碍:实际地表状况(块状)最重要的阻碍:海陆热力差表现(大气活动中心):北半球7月(夏季):亚欧大陆-亚洲低压;太平洋上高压北半球1月(冬季):亚欧大陆-亚洲高压;太平洋上低压(5)季风环流(重视图示)概念明白得:是全球性大气环流的组成部分;东亚季风最典型季风的成因:主因--海陆热力差(可说明东亚的冬夏季风;南亚的冬季风)南亚夏季风的成因--南半球东南信风北移过赤道右偏成西南风(或概括说:气压带和风带的季节移动)季风的阻碍:季风的共性特点:雨热同期;降水量季节变化大,易有旱涝灾东亚的两种季风气候及各自分布区(以秦淮一线为界);各自气候特点--东亚两种季风气候的冬夏季风风向相同,成因相同--温带季风气候:秦淮以北季风区;冬干冷;夏湿热--亚热带季风气候:秦淮以南季风区;冬温顺少雨;夏湿热--注意季风区都市工业布局中大气污染企业的分布南亚的热带季风气候:--全年高温,旱季(东北季风操纵)和雨季(西南季风操纵)交替季风区是世界上水稻种植业要紧分布地区--东亚、南亚和东南亚的季风气候区和东南亚的热带雨林气候区6、大气环流与水热输送的关系--是对大气环流作用的总结(1)全球性的大气环流:促进了高低纬度之间、海陆之间的热量与水汽的交换;调整了全球的水热分布;是各地天气变化和气候形成的重要因素(2)几类重要气候的成因:地中海气候:南北纬30-40之间大陆西岸;冬受西风操纵,暖湿;夏受副高操纵,干热热带草原气候:南北纬10-20度之间;全年高温,雨季受赤道低压操纵,干季受信风操纵温带海洋性气候:南北纬40-60之间大陆西岸;全年受西风操纵,气候暖湿热带雨林气候:赤道邻近;全年湿热,终年受赤道低压操纵三种季风气候:(见以上分析)7、锋面、低压、高压等天气系统的特点锋面系统锋面类别图示符号表示过境前天气过境时天气降水位置举例冷锋暖气团操纵:晴;气压低阴天、下雨、刮风、降温锋后冬寒潮;夏我国北方暴雨暖锋冷气团操纵:晴;气压高连续性降水锋前低压(气旋)和高压(反气旋)系统气压:高低压气流:气旋和反气旋图:会判定;会画风向中心气压水平气流方向垂直气流方向中心天气状况举例其它阻碍气旋低北逆南顺向上阴雨亚洲低压沿槽线形成锋面反气旋高南顺北逆向下晴亚洲高压锋面气旋(重要!)要求:图上每一个天气系统的识别;不同地点所受天气系统的操纵及显现的天气现象8、地理位置、大气环流、地势等因素对气候的阻碍8-1气候因子分析地理位置A纬度位置:决定太阳辐射--气候差异的最差不多缘故--决定热量或气温B海陆位置:例如温带海洋性气候和温带大陆性气候;海洋性气候温差小,湿度较大;大陆性反之大陆东岸季风气候形成是由于海陆之间的热力性质的差异大气环流(气压带和风带)特点:双重性质--各纬度、海陆之间水热交换;直截了当操纵某地气候特点(水热状况)下垫面(地表状况);最近地面大气直截了当热源与水源其它阻碍气候的因素:人类活动、洋流(寒流降温减湿;暖流增温增湿) 8-2气候类型气候特点(会判定气温降水图;会描述)气候要素:气温、降水以温定带--月均温在15度以上,为热带气候月均温最低在0以下,温带气候(温带海洋性气候除外)月均温最低在0-15度,为亚热带气候以水定型--热带气候分为四种:热带雨林气候:全年多雨;热带沙漠气候:全年洪涝;热带季风气候:旱雨两季热带草原气候:旱雨两季--亚热带气候分为两种:亚热带季风气候:雨热同期亚热带地中海气候:冬雨夏干--温带气候分为三种:温带季风气候:雨热同期温带海洋性气候:全年潮湿温带大陆性气候:全年少雨气候成因季风气候成因:三种季风气候气压带和风带交替操纵气候:地中海气候(副高和西风);热带草原气候(信风和赤道低压)单一气压带和风带操纵气候:热带雨林气候(赤道低压);温带海洋性气候(西风)气候分布大陆东岸气候:三种季风气候大陆西岸气候:地中海气候、温带海洋性气候大陆内部气候:温带大陆性气候9、地球温室效应、臭氧层的破坏、酸雨等现象产生的缘故及危害现象产生缘故污染物危害计策温室效应燃烧矿石燃料毁林专门是热带森林的破坏二氧化碳海平面上升(缘故?)对沿海低地构成直截了当威逼引起各地区降水和干湿状况的变化,进而导致世界各国经济结构的变化(具体表现?)提高能源利用率,采纳新能源;努力加强国际间的合作;植树造林臭氧层的破坏使用制冷设备等消耗臭氧物质氟氯烃等太阳紫外辐射增加:直截了当危害人体健康;对生态环境和农林牧渔业造成破坏全球合作,减少消耗臭氧层物质的排放;积极研制新型制冷系统酸雨燃烧化石燃料(要紧是燃煤);汽车尾气排放二氧化硫和氧化氮等酸性气体水体酸化,阻碍鱼类生长乃至死亡;酸化土壤,危害森林和农作物生长;腐蚀建筑物和文物古迹危及人体健康最全然途径:减少人为硫氧化物和氮氧化物的排放--研究煤炭中硫资源的综合开发和利用(如清洁煤技术;清洁燃烧技术;废气再利用)燃烧低硫煤或其它清洁能源。

高中地理必修一复习提纲(二)2、工业集聚在工业开展中,具有工业联络的一些工厂往往发作工业集聚现象。

工业的集聚的优点,可以充沛应用基础设备,增强彼此之间的信息交流和技术协作,降低中间产品的运输费用和动力消耗,等,最终降低消费本钱,提高利润,取得规模效益。

3.工业地域〔1〕工业地域的概念工业集聚而构成的地域,我们称之为工业地域。

〔2〕工业地域的构成工业地域依照不同的构成进程,可分为两类:①自发构成的工业地域主要是在消费上有投入—产出联络的工业企业自发集聚构成的;②规划树立的工业地域既有与前者相反的类型,也有在共同的基础设备条件吸收下,不同工业集聚而构成的。

〔3〕工业地域的性质工业地域依照发育水平的不同,分为两类:①发育水平较低的工业地域〔如食品工业〕,以外地农副产品加工工业为主,工业联络复杂、规模小、工厂少。

②发育水平较高的工业地域〔如钢铁工业区〕,工业联络复杂、面积大、协作企业多、消费规模大,往往可以构成专业化很强的工业城市。

我国和世界许多著名的〝钢城〞〝石油城〞〝汽车城〞二、工业分散与工业的地域联络近些年来,一些科技含量高、工序复杂的工业〔如飞机、汽车制造工业和电子工业等〕末尾出现分散的趋向。

跨国企业在全球范围内寻觅最优区位条件,降低本钱,以最终取得最大的综合经济效益。

4.3传统工业区和新工业区一、传统工业区1、主要散布:德国鲁尔区、英国中部区、美国西南部工业区、我国辽中南工业区等。

2、传统工业区的特征⑴普通是在丰厚煤、铁资源基础上,以纺织、煤炭、钢铁、机械、化工等传统工业为主;⑵以大型企业为轴心,逐渐开展起来的;工业散布高度集中。

3、历史:20世纪50年代,尤其是70年代以后末尾衰落,之后许多国度对此停止了临时的改造。

二、鲁尔区的开展、衰落与整治〔读课本图〕1.开展的区位特点〔1〕丰厚的煤炭资源〔2〕离铁矿较近〔3〕充沛的水源〔4〕便捷的交通〔5〕宽广的市场鲁尔区以煤炭工业为基础,以钢铁工业为主导,少数重工业部门高度集中。

地理必修1复习提纲第一章行星地球第一节宇宙中的地球课标要求:1.了解天体和天体系统。

2.了解地球在太阳系中的位置。

3.理解地球是太阳系中一颗普通的行星。

4.理解地球是存在生命的特殊的行星。

一、地球在宇宙中的位置1.天体的概念:宇宙间物质的存在形式,称为天体。

(如自然天体:恒星、星云、行星、卫星、流星、彗星;人造天体:宇宙飞船、人造地球卫星等)2.天体系统(1)(2)注意:距离地球最近的自然天体是月球,距离地球最近的恒星是太阳。

二、太阳系中的一颗普通行星1、太阳系中的八大行星距太阳由近及远依次是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。

2、八大行星的公转具有的共同特征:同向性、共面性、近圆性。

3、八大行星按距日远近、质量、体积可分为类地行星(水星、金星、地球、火星)、巨行星(木星、土星)、远日行星(天王星、海王星)三、存在生命的行星1、八大行星中只有地球才有生命存在。

2、地球存在生命的条件外部条件:①太阳的稳定——提供光照条件稳定;②安全的运行轨道——大小行星各行其道,互不干扰。

自身条件:③日地距离适中→适宜的温度(15℃);④体积质量适中→适宜的大气;⑤地球运动→原始海洋形成(液态水)。

第二节太阳对地球的影响课标要求:1.了解太阳辐射对地球的影响。

2.了解太阳大气分层。

3.理解太阳活动对地球的影响。

一、为地球提供能量1、太阳是一个巨大炽热的气体球,主要成分是氢和氦。

2、太阳源源不断地以电磁波形式向四周放射能量,这种现象被成为太阳辐射。

3、太阳能量来源于内部的核聚变反应。

4、太阳辐射对地球的影响(1)直接为地球提供光、热资源。

(2)维持地表温度,促进地球上的水、大气运动和生物活动的主要动力。

(3)作为工业主要能源的煤、石油等矿物燃料来源于太阳能。

(4)太阳辐射能是我们日常生活和生产所用的太阳灶、太阳能热水器、太阳能电站的主要能量来源。

二、太阳活动影响地球1、太阳大气层从里到外依次为光球、色球和日冕三层。

高中地理必修一第二单元复习提纲【精】第二章:自然环境中的物质运动和能量交换一、地壳的物质组成和物质循环1、地壳物质的组成矿产【有用矿物在自然界富集到有开采价值时】元素【氧硅铝鉄】→矿物岩石【岩石圈(地壳)中体积较大的固态矿物集合体,由一种或多种矿物组成】→地壳Ps矿物是具有确定化学成分、物理属性的单质或者化合物,是化学元素在岩石圈存在的基本单位。

【Ex most石英】(通过莫氏硬度计测定矿物硬度判别矿物。

)气态:天然气矿物液态:石油、天然汞固态:滑石、石膏、方解石、萤石、磷灰石、长石、石英、黄玉、刚玉、金刚石等金属矿:黑色金属、有色金属、贵金属、稀稀有金属等矿物(赤铁矿、磁铁矿、黄铁矿、黄铜矿、方铅矿等)非金属矿:能源类矿物、宝石物等2、岩石岩浆岩侵入岩【岩浆在地表以下冷凝成为岩石】(花岗岩)(火成岩)喷出岩【岩浆喷出地表冷凝形成的岩石】(流纹岩、安山岩、玄武岩)沉积岩:页岩、砂岩、石灰岩【云贵地区】-喀斯特地貌-溶洞、石林、钟乳石岩石(层理构造、化石)(成因)石灰岩→大理石变质岩花岗岩→片麻岩砂岩→石英岩页岩→板岩Ps·沉积岩不一定有化石,有化石不一定是沉积岩。

·地壳物质的运动,构成了大大小小的物质循环的过程,其中规模最大,历时最长、影响最为深远的就是地质循环。

二、地球表面形态导致地表形态发生变化的力量主要来自两个方面,一是内力作用,二是外力作用。

能量来源表现形式对地表形态的影响内力作用地球内部地壳运动、岩浆活动、地震等使地表隆起或凹陷,形成高山和盆地削高填低,使地表趋于平坦外力作用太阳能风化、侵蚀、搬运、沉积和固结成岩石1、板块①板块构造学说:A.地球表层的岩石圈并不是完整一块,而是被断裂带分割成六大板块[亚、太、美、印、非、南];B.这些板块处于相对的运动状态;C.板块内部地壳比较稳定,两个板块的交界处是地壳比较活跃的地带。

②板块的生长边界:张裂;板块的消亡边界:挤压板块边界类型板块相对移动方向对地表形态的影响For example生长边界板块张裂运动形成海洋(海岭)、裂谷等大西洋、东非大裂谷消亡边界板块挤压运动陆&陆:形成高大的山脉、高原喜马拉雅山脉、安第斯山脉、青藏高原陆&洋:形成海岸山脉、岛弧链、海沟落基山脉、台湾岛2、地震、火山【地球内部能量的释放形式】地震火山带:地中海-喜马拉雅地震带和环太平洋地震带3、地质构造与地表形态(内力作用)地背斜(盆地谷地山地)质褶皱向斜(盆地)构断层地垒(山地:断块山)造地堑(谷地、盆地)①背斜VS 向斜②地垒VS 地堑地垒:在断层中两侧凹落、中间突起的常见地质构造:发生位移部分(Ex :陡峭的山峰:华山西峰、B :最脆弱(所在为断层线)峨眉山万佛顶、庐山等)形成沟壑地堑:中间部分相对下沉的断层(Ex :盆地或谷地:吐鲁番盆地、、天山、渭河谷地等)4、地表形态和外力作用【主要表现形式:风化、侵蚀、搬运、沉积和固结成岩】①流水作用【湿润、半湿润】②风力作用【干旱、半干旱】峡谷[越来越深]流水侵蚀[v 快] 黄土高原[沟壑纵横] 风力侵蚀:风蚀蘑菇、风蚀城堡溶洞沙丘风流水堆积[v 慢] 冲积扇[出山口] 风力堆积三角洲[入海口] 黄土高原:黄土背斜:顶部因受张力脆弱的岩石易破碎被侵蚀,两边不易被侵蚀从而背斜成为谷地【油、气、建隧道】——背斜谷向斜:槽部因受挤压,岩石坚硬不易被侵蚀,而两边岩石脆弱易被侵蚀,形成山地【储存水,槽部最hard 】——向斜山地垒地堑B受热冷却近地面空气膨胀上升,使近地面空气密度减小,形成低气压高空空气聚积,空气密度增大,形成高气压近地面空气冷却收缩下沉,使近地面空气密度增大,形成高气压高空空气下沉,上空的空气气密度减小,形成低气压近地面近地面空气扩散方向高空高空空气扩散方向甲乙Ps 梯田:需地势平缓,坡度较小的地方。

地理必修I第一章地球的宇宙环境天体系统:天体之间因万有引力相互吸引和相互绕转形成天体系统。

多层次的天体系统:天体分为自然天体和人造天体,其中自然天体中基本天体是恒星和星云。

八大行星公转的特点:同向性、近圆性、共面性可见宇宙:也称为“已知宇宙”,是指人类已经观测到的有限宇宙,半径约为140亿光年。

光年——距离单位,指光在真空中一年所传播的距离。

地球存在生命的条件:外部条件:稳定的太阳光照大、小行星各行其道,使地球处于比较安全的宇宙环境中内部条件:日地距离适中〔1.5亿千米〕——适宜的温度地球体积质量适中且原始大气经长期演化—适于生物呼吸的大气地球内部水汽逸出形成液态水一、太阳辐射:太阳以电磁波的形式向宇宙空间放射的能量。

1 能量来源:太阳中心的核聚变反应〔4个氢原子核聚变成氦原子核,并放出大量能量〕;2特点:太阳辐射是短波辐射,能量主要集中在波长较短的可见光部分;3意义:维持地表温度,地球上大气运动、水循环和生命活动等运动的主要动力,人类生产和生活的主要能源。

太阳常数:2.分。

二:太阳活动对地球的影响1 太阳的外部结构:指太阳的大气结构,从里到外分为光球、色球和日冕三层2 对地球的影响:〔太阳黑子是太阳活动强弱的标志,周期约为11年〕〔大气层〕太阳活动影响外日冕太阳风磁暴、极光色球耀斑干扰无线电短波通信日珥光球太阳黑子对地球上气候的影响1.3 地球的运动公转自转轨道近似正圆的椭圆方向自西向东〔北天极上空看逆时针〕自西向东〔北极上空看逆时针,南极上空看顺时针〕周期恒星年〔365d6h9m10s〕恒星日〔23时56分4秒〕一真正周期内二、地球自转的地理意义〔1〕昼夜更替:周期为一个太阳日〔24h〕。

晨线和昏线的判读。

〔2〕地方时:因经度不同而产生的不同时刻。

东早西迟。

〔3〕地转偏向:沿地表水平运动的物体运动方向发生偏移,北半球右偏,南半球左偏,赤道上不偏。

〔北半球用右手、南半球用左手判读〕三、地球自转和公转的关系:(1)黄赤交角:赤道面和黄道面的交角。

这是高一地理总复习资料希望你能仔细看耐心看会对你有帮助第一单元宇宙中的地球一:地球运动的基本形式:公转和自转绕转中心太阳地轴方向自西向东(北天极上空看逆时针)自西向东(北极上空看逆时针,南极上空相反)周期恒星年(365天6时9分10秒)恒星日(23时56分4秒)角速度平均1º/日近日点(1月初)快远日点(7月初)快各地相等,每小时15º(两极除外)线速度平均30千米/小时从赤道向两极递减,赤道1670KM\小时,两极为0.地球自转和公转的关系:(1)黄赤交角:赤道平面和黄道平面的交角。

目前是23º26’(2)太阳直射点在南北回归线之间的移动二:地球自转的地理意义(1)昼夜更替(2)地方时(3)沿地表水平运动的物体发生偏移,北半球右偏,南半球左偏. 三:地球公转的地理意义(1)昼夜长短和正午太阳高度的变化①昼夜长短的变化北半球:夏半年,昼长夜短,越向北昼越长①太阳直射点在那个半球,北极圈以北出现极昼现象那个半球昼长,②赤道全年冬半年,昼短夜长,越向北昼越短昼夜平分,③春秋分日全球北极圈以北出现极夜现象昼夜平分南半球:与北半球相反②正午太阳高度的变化春秋分日:由赤道向南北方向降低由太阳直射点向南北随纬度的变化夏至日:由23º26’N向南北降低方向降低冬至日:由23º26’S向南北降低23º26’N以北在夏至日达到最大值离直射点越近高度随季节的变化23º26’S以南在冬至日达到最大值越大南北回归线之间每年有两次直射四:光照图的判读(1)判断南北极,通常用于俯视图,判断依据为:从地球北极点看地球的自转为逆时针,从南极看为顺时针;或看经度,东经度递增的方向即为地球自转的方向.(2)判断节气,日期及太阳直射点的纬度晨昏圈过极点(或与一条经线重合),太阳直射点是赤道,是春秋分日;晨昏线与极圈相切,若北极圈有极昼现象为北半球的夏至日,太阳直射点为北纬23º26’,若北极圈有极夜现象为北半球的冬至日,太阳直射点为南纬23º26’(3)确定地方时在光照图中,太阳直射点所在的经线为正午12点,晨昏线所包围的白昼部分的中间经线为12点,晨线与赤道交点经线的地方时为6点,昏线与赤道交点经线为18点,依据每隔15º,时间相差1小时,每1º相差4分钟,先计算两地的经度差(同侧相减,异侧相加),再转换成时间,依据东加西减的原则,计算出地方时(4)判断昼夜长短求某地的昼(夜)长,也就是求该地在纬线圈上昼(夜)弧的长度,这个长度也可由昼(夜)弧所跨的经度数来推算(5)判断正午太阳高度角先求所求地区与太阳直射点的纬度差,若所求地和太阳直射点在同一半球,取两地纬度之差,若所求地和太阳直射点不在同一半球,取两地纬度之和,再用90º-两地纬度差即为所求地的正午太阳高度五:晨昏线与经线和纬线(1)根据晨昏线与纬线相交判断问题①晨昏线通过南北极可判断这一天为3月21日或9月23日前后②晨昏线与南北极相切,北极圈内为昼,可判断这一天为6月22日前后,北半球为夏至日,北半球为夏季,南半球为冬季③晨昏线与南北极相切,北极圈内为夜,可判断这一天为12月22日前后,北半球为冬至日,北半球为冬季,南半球为夏季(2)根据晨昏线与经线相交关系判断昼长和夜长推算某地昼长或者夜长,求昼长时,在昼半球范围内算出该地所在地的纬线圈从晨线与纬线圈交点到昏线与纬线圈交点,所跨的经度除以15即该地昼长,如果图上只画了昼半球的一半,要注意,图中白昼所跨经度差的2倍,除以15才是该地的昼长七:区时,地方时的计算第一步:先求两地的经度差.第二步:再求时间差,以每一度经度相差4分钟来算.第三步:然后判断两地的东西方向,求东用加,求西用减.若求出的时间大于24小时,则减24,日期加1天,若时间为负值,则加24小时,日期减去1天.第二单元大气一:地壳物质的组成与循环(1)组成岩石的矿物元素:由多到少是氧、硅、铝、铁结合矿物:主要的造岩矿物有石英、云母、长石方、解石积聚岩浆岩(花岗岩,玄武岩)岩石沉积岩:具有层理结构,常含有化石,包括(石灰岩,页岩,砂岩,砾岩)变质岩:大理岩,板岩(2)地壳物质的循环从岩浆到形成各种岩石,又到新的岩浆的产生,这一过程就是地壳物质循环二:地壳变动与地表形态1)地质作用:按能量来源不同,分为内力作用和外力作用内力作用:地震、火山爆发、地壳运动、变质作用外力作用:风化、侵蚀、搬运、沉积,泥石流、滑坡、山崩2)地壳运动的基本形式及其对地貌的影响地壳运动对地表形态的影响两者的关系水平运动形成褶皱山系,如裂谷和海洋,东非大裂谷,大西洋的形成以水平运动为主,垂直运动为辅垂直运动引起地表高低不平和海陆变迁3)板块构造学说的基本论点(1)全球岩石圈共分为六大板块(2)板块处于不断运动之中,板块内部比较稳定,板块交界地带地壳活跃多火山,地震等(3)板块张裂地带常形成裂谷或海洋,如东非大裂谷,大西洋,在板块相撞挤压地带,常形成山脉,当大洋与大陆板块相撞时,形成海沟、岛弧、海岸山脉,当大陆与大陆板块相撞时形成巨大的褶皱山脉4)地质构造与构造地貌(1)地质构造的概念:由于地壳运动引起地壳变形变位(2)常见的地质构造及构造地貌褶皱岩层形态未侵蚀的地表形态侵蚀后的地表形态与人类生产关系背斜一般是岩层向上拱起成为山岭不少背斜顶部受张力,常被侵蚀成谷地储油构造向斜一般是岩层向下弯曲成为谷地不少向斜受挤压不易被侵蚀成为山岭储存地下水断层沿断裂面两侧岩块错位东非大裂谷、华山北坡大断崖;上升岩块:华山、庐山、泰山,下降岩块:渭河平原、汾河谷地、鄱阳湖。

第二章:自然环境中的物质运动和能量交换

一、地壳的物质组成和物质循环

1、地壳物质的组成矿产【有用矿物在自然界富集到有开采价值时】

元素【氧硅铝鉄】→矿物岩石【岩石圈(地壳)中体积较大的固态矿物集合体,由一种或多种矿物组成】→地壳

Ps矿物是具有确定化学成分、物理属性的单质或者化合物,是化学元素在岩石圈存在的基本单位。

【Ex most石英】(通过莫氏硬度计测定矿物硬度判别矿物。

)

气态:天然气

矿物液态:石油、天然汞

固态:滑石、石膏、方解石、萤石、磷灰石、长石、石英、黄玉、刚玉、金刚石等

金属矿:黑色金属、有色金属、贵金属、稀稀有金属等

矿物(赤铁矿、磁铁矿、黄铁矿、黄铜矿、方铅矿等)

非金属矿:能源类矿物、宝石物等

2、岩石

岩浆岩侵入岩【岩浆在地表以下冷凝成为岩石】(花岗岩)

(火成岩)喷出岩【岩浆喷出地表冷凝形成的岩石】(流纹岩、安山岩、玄武岩)

沉积岩:页岩、砂岩、石灰岩【云贵地区】-喀斯特地貌-溶洞、石林、钟乳石岩石(层理构造、化石)

(成因)石灰岩→大理石

变质岩花岗岩→片麻岩

砂岩→石英岩

页岩→板岩

Ps·沉积岩不一定有化石,有化石不一定是沉积岩。

·地壳物质的运动,构成了大大小小的物质循

环的过程,其中规模最大,历时最长、影响

最为深远的就是地质循环。

二、地球表面形态

ﻉ导致地表形态发生变化的力量主要来自两个方面,一是内力作用,二是外力作用。

能量来源表现形式对地表形态的影响

内力作用地球内部地壳运动、岩浆活动、地震等使地表隆起或凹陷,形成高山和

盆地

削高填低,使地表趋于平坦

外力作用太阳能风化、侵蚀、搬运、沉积和固结

成岩石

1、板块

①板块构造学说:A.地球表层的岩石圈

并不是完整一块,而是被断裂带分割成

六大板块[亚、太、美、印、非、南];

B.这些板块处于相对的运动状态;

C.板

块内部地壳比较稳定,两个板块的交界

处是地壳比较活跃的地带。

②板块的生长边界:张裂;

板块的消亡边界:挤压

板块边界类型 板块相对移动方向 对地表形态的影响

For example

生长边界 板块张裂运动

形成海洋(海岭)、裂谷等 大西洋、东非大裂谷 消亡边界

板块挤压运动

陆&陆:形成高大的山脉、高原

喜马拉雅山脉、安第斯山脉、青藏高原 陆&洋:形成海岸山脉、岛弧链、海沟

落基山脉、台湾岛

2、地震、火山【地球内部能量的释放形式】 地震火山带:地中海-喜马拉雅地震 带和环太平洋地震带

3、地质构造与地表形态 (内力作用) 地 背斜(盆地谷地山地) 质 褶皱 向斜(盆地)

构 断层 地垒(山地:断块山) 造 地堑(谷地、盆地) ①背斜VS 向斜

②地垒VS 地堑 地垒:在断层中两侧凹落、中间突起的 常见地质构造:发生位移 部分(Ex :陡峭的山峰:华山西峰、

B :最脆弱(所在为断层线) 峨眉山万佛顶、庐山等) 形成沟壑

地堑:中间部分相对下沉的断层(Ex :

盆地或谷地:吐鲁番盆地、、天山、渭 河谷地等)

4、地表形态和外力作用【主要表现形式:风化、侵蚀、搬运、沉积和固结成岩】 ①流水作用【湿润、半湿润】 ②风力作用【干旱、半干旱】 峡谷[越来越深]

流水侵蚀[v 快] 黄土高原[沟壑纵横] 风力侵蚀:风蚀蘑菇、风蚀城堡 溶洞 沙丘 风 流水堆积[v 慢] 冲积扇[出山口] 风力堆积

三角洲[入海口] 黄土高原:黄土

背斜:顶部因受张力脆弱的岩石易破碎被侵蚀,两边不易被侵蚀从而背斜成为谷地【油、气、建隧道】——背斜谷

向斜:槽部因受挤压,岩石坚硬不

易被侵蚀,

而两边岩石脆弱易被侵蚀,形成山地【储存水,槽部最hard 】——向斜山 地垒

地堑

B

受热 冷却 近地面空气膨胀上升,使近地面空气密度减小,形成低气压

高空空气聚积,空气密 度增大,形成高气压

近地面空气冷却收缩下沉,使近地面空气密度增大,形成高气压

高空空气下沉,上空的空气气密度减小,形成低气压

近地面

近地面空气扩散方向 高空

高空空气扩散方向 甲

乙

Ps 梯田:需地势平缓,坡度较小的地方。

开垦梯田,既扩大耕地面积,又利于水土保持,达到生态、经济、社会效益的统一,实现可持续发展。

三、大气环境 reason :臭氧吸收紫外线 1、大气 reason :对流层的能量来自地面 大气分层 气温随高度变化 气流状况 其它特征(影响)

对流层 越高越低 对流 占3/4大气质量;水汽和尘埃;天气多变 平流层 越高越高

平流

高空飞行【飞机】;存在臭氧层;天气晴朗

高层大气

存在电离层(无线电通讯;太阳活动干扰短波通讯)

2、对流层大气的受热过程

①太阳辐射【短】 O 3吸收紫外光 白天:削弱太阳 选择性吸收 CO 2、H 2O 、云、浮尘吸收红外光 CO 2、云层作用 辐射

削弱 散射:波长越短越容易闪射【蓝色】 夜晚:增强大气 作用 反射[最主要]:H 2O 、云、浮尘 逆辐射 ②地面辐射【长波辐射】:地面吸收透过大气的太阳辐射后升温,同时又持续向外(主要是向大气层)释放辐射能量。

影响因素:纬度因素【纬度不同,正午太阳高度角不同,太阳辐射经过大气的路程长短不同,太阳光线照射水平地面的角度不同。

太阳辐射 强度由低纬向两极递减。

太阳高度愈大,等量的太阳辐射在地表分布的S 越小,光热愈集中,经过大气路程短,被削弱的少】、下垫面因素【新雪反射率最大,赤道上的海洋反射率最小】、其他因素【most 气象因素】 ③大气辐射【长波辐射】:大气吸收地面辐射增温的同时,也向外辐射能量。

④大气逆辐射:射向地面的大气辐射。

[大气在增温的同时产生大气辐射,其中绝大部分以大气逆辐射方式把热量还给地面,对地面起到保温作用。

(云层越厚,大气逆辐射越强,保温作用越强。

)]

Ps Ⅰ阴天昼夜温差小;晴天昼夜温

差大;高海拔地区昼夜温差大; Ⅱ地面辐射是对流层大气能量的直接来源,太阳辐射是大气能量的根本来源。

3、热力环流

①形成原因:由于地面受热不均,引起空气对流运动(垂直),从而产生同一水平面上气压差异,导致空气水平运动(高压到低压)。

Ps 高压、低压是相对同一平面而言的,近地面气压恒>高空气压。

甲处受热,近地面空气 膨胀上升,近地面处形成低压 ,相对应的高空处形成高压。

乙处冷却,高空空气收缩 下沉,使近地面空气密度增大, 形成高压,高空形成低压。

①太阳暖大地 ③大气还大地 ②大地暖大气

地表受热均匀时的等压面状地表受热不均时的等压面状

热 冷 高压

低压

低压 高压

1000 1005 1010 (百帕) 水平气压梯度力 地转偏向力

风向 等压线 1000 1005

1010

(百帕) 水平气压梯度力

地转偏向力

风向 等压线 摩擦力

②等压面的形态变化:

A>B>D>C

由上图等压面的变化可知:Ⅰ等压面上凸为高压区,下凹为低压区;Ⅱ高低压是指同一高度上的气压差异;Ⅲ同一垂直方向上,气压随着高度的增加而降低;Ⅳ同一垂直方向上,近地面与高空的气压类型相反。

③地面冷热不均而形成热力环流是一种常见的自然现象。

由此而产生了近地面的风,比较常见的有:海陆风、山谷风和城市风。

ﻉ 白天太阳照射,陆地增温快,气温比海上高,空气 膨胀上升,高空气压比原来气压高,空气由陆地流入海 洋;近地面陆地形成低气压;而海洋上因气温低,形成 高气压,下层空气由海洋流入大陆,形成海风;夜间与 白天热力作用相反而形成陆风;

ﻉ 由于城市中人们的生产生活释放出大量人为热,使 城市气温升高,空气上升,与郊区下沉气流形成城市热 力环流。

(因此在城市规划时应将污染严重的工业企业布 局在城市风的下沉距离之外,避免排出的污染气体和粉

尘从近地面流向城区;应将卫星城建在城市风环流之外,以避免相互污染。

)

ﻉ 白天因山坡上的空气增温强烈,于是暖空气沿坡上升,形成谷风。

夜间山坡上的空气迅

速冷却,密度增大,因而沿坡下滑,流入谷地,形成山风。

4、大气的水平运动[风] ①影响空气水平运动的力

对于大气的水平运动来说,其形成主要受三个力影响:水平气压梯度力[原动力],地转偏向力[偏向力],地面摩擦力[阻碍力]。

②高空和低空的大气水平运动(北半球)

Ⅰ高空的风: Ⅱ近地面的风:

作用力

方向

作用

大小

水平气压梯度力 垂直于等压线,由高

压指向低压 形成风的直接原因 由水平气压梯度决定(等压线密越,越大,风速 ) 地转偏向力 垂直于风向,北半球右偏、南半球左偏 只改变风向,不改变风速

由赤道向两极递增 地面摩擦力

与风向相反

既减小风速,又影响风向

与下垫面、风速有关

C D

A B

地转偏向力

风向

1000

地转偏向力

风向

1000

受力:a.水平气压梯度力 b.地转偏向力 受力:a.水平气压梯度力b.地转偏向力c.摩擦力 风向:平行于等压线 风向:斜穿等压线

Ⅰ高空的风: Ⅱ近地面的风:

水平气压梯度力 (百帕) 1005 1010 等压线

地转偏向力 等压线 1005 1010

(百帕)

水平气压梯度力 风向

摩擦力。