中医内科学——中风

- 格式:ppt

- 大小:395.00 KB

- 文档页数:45

中风名词解释中医内科学

中风,也称为脑卒中,是一种突发性的脑血管疾病,主要是由于脑部的血液供应中断或者脑部血管破裂导致的脑组织受损。

常见的中风类型包括缺血性中风和出血性中风。

缺血性中风是最常见的一种类型,大约占所有中风的80%。

它是由于脑部的血管被血栓或者动脉硬化导致的血液供应中断引起的。

这种中风通常会在短时间内出现一侧肢体无力、言语障碍、面部麻木等症状。

出血性中风则是由于脑部血管破裂导致的脑出血引起的。

这种中风会导致严重的头痛、意识丧失、呕吐等症状,病情较为严重。

中医内科学是中医学中的一个学科门类,主要研究和治疗内科疾病。

中医内科学注重通过辨证施治,即根据患者的病情、体质等多方面因素,综合分析,确定疾病的发生机理和治疗方法。

中医内科学涉及到很多疾病的诊断和治疗,如感冒、消化系统疾病、呼吸系统疾病、心血管疾病等。

中医内科学与西医内科学不同之处在于其理论基础和治疗方法。

中医内科学强调整体观念,认为人体是一个有机整体,内外相互联系,而西医内科学则更加注重病因学和病理生理学的研究。

中医内科学通过调理人体的气血平衡、阴阳平衡来治疗疾病,常用的治疗方法包括中药治疗、针灸、推拿等。

举个例子,比如一个患者出现胸闷、咳嗽、气促等症状,西医可能会根据症状进行检查,做出肺部疾病的诊断,并给予相应的药物治疗。

而中医内科医生则会进一步辨证施治,通过望、闻、问、切等多个方面观察患者,判断病变的具体表现,然后给予中药调理,如清热解毒、补气养阴等治疗。

中风的中医内科名词解释中医内科,作为中医学的一个重要分支,涵盖了许多疾病的诊断、治疗和预防。

其中,中风作为一种常见病症,在中医内科领域中占据着重要地位。

本文将从中医内科的角度出发,对中风进行名词解释,帮助读者更好地了解和认识这一疾病。

首先,我们来解释中风的中医学名词解释。

一、中风中风,即中医内科所称的脑卒中,是指由于脑血管发生病理性改变,导致脑功能局部或全面损害的一类疾病。

中风可分为两大类:出血性中风和缺血性中风。

其中,出血性中风是指脑血管破裂,血液外溢到脑组织,引起脑组织损害的情况。

而缺血性中风则是因脑血管堵塞,导致相关脑区缺血而发生的疾病。

二、中风的病机中医学认为,中风的发生与气血运行紊乱、痰浊内蕴、脏腑功能失调等密切相关。

在中医内科理论中,将中风归为“痰瘀血病”,即病因主要是由于体内痰湿内积和血液停滞所致。

内因多为情志不畅,饮食失宜,过度劳累,外因多为风寒、湿重等。

三、中风的症状和辨证施治在中医内科学中,中风的辨证施治是根据患者的具体症状进行分类和治疗。

一般来说,中风的常见症状包括肢体无力、言语不清、面部下垂等。

根据病情的轻重缓急,中医内科将中风的辨证分为寒中风、热中风、瘀血中风等不同类型。

对于中风患者,中医内科主要通过扶正固脱、祛风通络、活血化瘀等方法进行辨证施治。

四、中医内科药物的运用中医内科药物在中风的治疗中起着重要作用。

具体而言,中医内科常用的药物主要包括活血化瘀药、化痰散结药等。

活血化瘀药如丹参、川芎等可通过促进局部组织的血液流动,改善脑血液循环,减轻中风引起的脑部损伤。

而化痰散结药如半夏、枳实等则可帮助患者排除体内的痰湿,改善脑供血不良引起的症状。

总结起来,中风作为一种常见病症,在中医内科领域中具有重要地位。

通过对中风的中医学名词解释,我们了解到中风的发病与痰湿内积、血液停滞等因素密切相关。

并且,在诊断和治疗中,中医内科通过辨证施治和药物运用等手段,帮助患者恢复脑功能,提高生活质量。

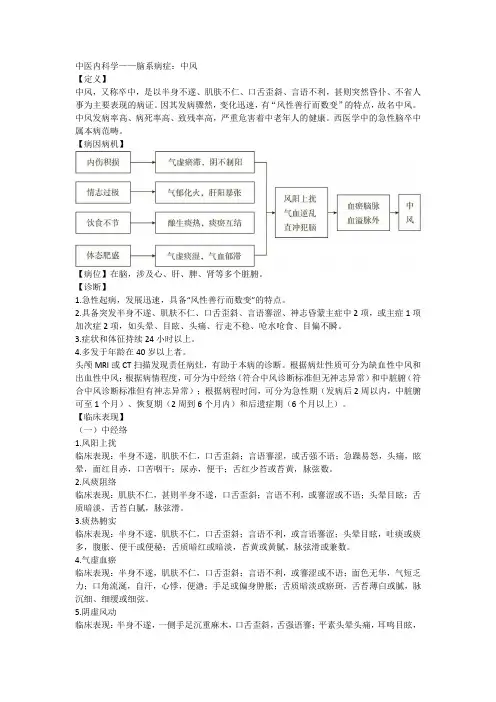

中医内科学——脑系病症:中风【定义】中风,又称卒中,是以半身不遂、肌肤不仁、口舌歪斜、言语不利,甚则突然昏仆、不省人事为主要表现的病证。

因其发病骤然,变化迅速,有“风性善行而数变”的特点,故名中风。

中风发病率高、病死率高、致残率高,严重危害着中老年人的健康。

西医学中的急性脑卒中属本病范畴。

【病因病机】【病位】在脑,涉及心、肝、脾、肾等多个脏腑。

【诊断】1.急性起病,发展迅速,具备“风性善行而数变”的特点。

2.具备突发半身不遂、肌肤不仁、口舌歪斜、言语謇涩、神志昏蒙主症中2项,或主症1项加次症2项,如头晕、目眩、头痛、行走不稳、呛水呛食、目偏不瞬。

3.症状和体征持续24小时以上。

4.多发于年龄在40岁以上者。

头颅MRI或CT扫描发现责任病灶,有助于本病的诊断。

根据病灶性质可分为缺血性中风和出血性中风;根据病情程度,可分为中经络(符合中风诊断标准但无神志异常)和中脏腑(符合中风诊断标准但有神志异常);根据病程时间,可分为急性期(发病后2周以内,中脏腑可至1个月)、恢复期(2周到6个月内)和后遗症期(6个月以上)。

【临床表现】(一)中经络1.风阳上扰临床表现:半身不遂,肌肤不仁,口舌歪斜;言语謇涩,或舌强不语;急躁易怒,头痛,眩晕,面红目赤,口苦咽干;尿赤,便干;舌红少苔或苔黄,脉弦数。

2.风痰阻络临床表现:肌肤不仁,甚则半身不遂,口舌歪斜;言语不利,或謇涩或不语;头晕目眩;舌质暗淡,舌苔白腻,脉弦滑。

3.痰热腑实临床表现:半身不遂,肌肤不仁,口舌歪斜;言语不利,或言语謇涩;头晕目眩,吐痰或痰多,腹胀、便干或便秘;舌质暗红或暗淡,苔黄或黄腻,脉弦滑或兼数。

4.气虚血瘀临床表现:半身不遂,肌肤不仁,口舌歪斜;言语不利,或謇涩或不语;面色无华,气短乏力;口角流涎,自汗,心悸,便溏;手足或偏身肿胀;舌质暗淡或瘀斑,舌苔薄白或腻,脉沉细、细缓或细弦。

5.阴虚风动临床表现:半身不遂,一侧手足沉重麻木,口舌歪斜,舌强语謇;平素头晕头痛,耳鸣目眩,双目干涩,腰酸腿软;急躁易怒,少眠多梦;舌质红绛或暗红,少苔或无苔,脉细弦或细弦数。

中医内科学——中风细目一:概述一、中风的概念及源流1.中风的概念中风是以卒然昏仆,不省人事,伴半身不遂,口眼斜,语言不利为主症的病证;病轻者可无昏仆,而仅见口眼斜及半身不遂等症状。

2.中风的源流《内经》有关中风的论述较详。

在病名方面,卒中昏迷期间称为仆击、大厥、薄厥;半身不遂者则有偏枯、偏风、身偏不用、风痱等病名。

在病因方面,认识到感受外邪,烦劳暴怒可以诱发本病。

对中风的病因和治法的认识,大体可触分为两个阶段。

唐宋以前,以“外风”学说为主,多从“内虚邪中”立论,如《灵枢》所说“真气去,邪气独留”;东汉·张仲景认为“络脉空虚”,风邪入中是本病发生的主因,并以邪中深浅、病情轻重而分为中经中络、中脏中腑。

在治疗上,主要以疏风散邪,扶助正气为法。

《千金方》小续命汤和《保命集》大秦艽汤,均为代表方。

唐宋以后,特别是金元时期,突出以“内风”立论,如张元素认为病因是热,刘河间则主“心火暴盛”,李东垣认为属“正气自虚”,朱丹溪主张“湿痰生热”。

元代王履提出“真中”、“类中”病名。

明代张景岳认为本病与外风无关,而倡导“非风”之说,并提出“内伤积损”的论点。

李中梓将中风中脏腑明确分为闭、脱二证。

至清代叶天士始明确以“内风”立论,《临证指南医案》进一步阐明了“精血衰耗,水不涵木……肝阳偏亢,内风时起”的发病机理,并提出滋液熄风、补阴潜阳,以及开闭、固脱等法。

王清任指出中风半身不遂、偏身麻木是由于“气虚血瘀”所致,立补阳还五汤治疗偏瘫,至今仍为临床常用。

二、古代医家对外风、内风、真中、类中和非风的认识唐宋以前,中风以“外风”学说为主,多从“内虚邪中”立论,治疗主要以疏风散邪,扶助正气为法。

唐宋以后,特别是金元时期,突出以“内风”立论,如张元素认为病因是热,刘河间主“心火暴盛”,李东垣认为属“正气自虚”,朱丹溪主张“湿痰生热”,元代王履提出“真中”、“类中”病名。

张景岳倡导“非风”之说,并提出“内伤积损”的论点。

中医内科学--中风中风,又称脑卒中,是一种常见的中医内科疾病。

中风的发生与气血运行不畅有关,中医认为气血是人体生命活动的基本物质,若气血运行不畅,就容易导致脑部血液供应不足,从而发生中风。

中风是一种急病,若处理不当,将会引起严重后果,甚至危及患者的生命。

因此,加强对中风的治疗和预防显得尤为重要。

中风的中医诊断主要包括四个方面:首先是经络诊断,看患者的汗、舌、脉等情况;其次是五脏诊断,通过观察、听诊、问诊等方式,掌握患者的五脏状况;然后是病机病理诊断,即根据患者的病情判断病因依据;最后是辨证论治,根据患者的证候辨别病症所在。

中医内科学主张综合治疗,采用中药和针灸以及辅助治疗的方法。

中药方面,治疗中风的常用中药有:天麻、赤芍、川芎、丹参等。

这些中药具有活血化瘀的作用,能够改善气血运行不畅的情况,从而促进脑部血液供应,缓解中风的症状。

针灸方面,常用的治疗中风的穴位有:足三里、内关、大椎、风池等。

针灸能够通过刺激穴位,调节气血运行,促使病灶处的血流量增加,从而改善中风的病情。

辅助治疗方面,中医内科医生还会建议患者进行一些适当的日常护理和康复训练,如按摩、保持良好心态、定期进行物理治疗等。

在中医内科学中,预防中风也是非常重要的。

根据中医的理论,中风的发生与多种因素有关,如高血压、高血脂、糖尿病等。

因此,中医内科医生会建议患者采取一些预防措施,如保持良好的生活习惯,均衡饮食、适量运动、保持心情舒畅等。

此外,中医内科医生还会根据患者的具体情况,开具一些具有调节气血的中药方剂,如复方丹参片、降压平喘茶等,以预防中风的发生。

总而言之,中医内科学在预防和治疗中风方面具有独特的优势。

中医强调综合治疗,通过中药、针灸和辅助治疗的方法,调节气血运行不畅的情况,改善脑部血液供应,从而达到治疗中风的效果。

此外,中医内科医生还会根据患者的具体情况,采取一些预防措施,以预防中风的发生。

因此,我们应该善于采用中医的方法,预防和治疗中风,以维护自己的健康。

中医内科学中风试题及答案一、选择题1. 中风的中医名词是:A. 心梗B. 脑溢血C. 脑梗死D. 中风症答案:D. 中风症2. 中医认为引起中风的主要因素是:A. 肺热B. 肝火C. 脾虚湿困D. 肾阳虚答案:C. 脾虚湿困3. 中风的临床特征通常包括以下哪些症状?A. 偏瘫B. 头晕C. 言语不清D. 面部肌肉僵硬答案:A. 偏瘫、B. 头晕、C. 言语不清4. 以下哪项是中医治疗中风的常用方法?A. 食疗B. 手术C. 放射治疗D. 化学药物答案:A. 食疗二、填空题1. 中风的中医治疗原则主要包括“清热解毒,_________,活血化痰”。

答案:祛痰止咳2. 中医认为中风的预防措施包括保持____________,避免过度劳累,定期进行中医调理等。

答案:情绪稳定3. 中医药治疗中风的常用方剂包括______________汤等。

答案:桂枝活络4. 中风患者在康复期应当适当进行_______________,促进肌肉功能恢复。

答案:康复训练三、简答题1. 请简述中医内科学中风的病因学说及发病机制。

答:中医认为中风是由于脾虚湿困,导致气机不畅,湿邪内停,血液流通不畅,最终导致脑组织缺血缺氧,产生偏瘫、言语不清等症状。

这与现代医学中的脑血管疾病有相似之处,但强调了中医独特的病机理论。

2. 请列举中医内科学中风的常见治疗方法及草药方剂。

答:中医内科学中风的常见治疗方法包括针灸、中药、按摩和饮食疗法。

其中,常用的中药方剂有桂枝活络汤、通络四物汤等。

这些药方通常具有祛痰止咳、活血化痰的功效,能够改善病人的血液循环,促进康复。

3. 请简述中医内科学中风的预防措施。

答:中医内科学中风的预防措施主要包括保持情绪稳定,避免过度劳累,合理膳食,定期进行中医调理等。

同时,要积极防治慢性病,如高血压、高血脂等,以减少中风的发病风险。

四、论述题请你对中医内科学中风的治疗方法进行论述。

答:中医内科学中风的治疗方法包括针灸、中药、按摩和饮食疗法等。

中医内科学-—中风细目一:概述一、中风的概念及源流1。

中风的概念中风是以卒然昏仆,不省人事,伴半身不遂,口眼斜,语言不利为主症的病证;病轻者可无昏仆,而仅见口眼斜及半身不遂等症状。

2.中风的源流《内经》有关中风的论述较详。

在病名方面,卒中昏迷期间称为仆击、大厥、薄厥;半身不遂者则有偏枯、偏风、身偏不用、风痱等病名。

在病因方面,认识到感受外邪,烦劳暴怒可以诱发本病。

对中风的病因和治法的认识,大体可触分为两个阶段。

唐宋以前,以“外风"学说为主,多从“内虚邪中”立论,如《灵枢》所说“真气去,邪气独留”;东汉·张仲景认为“络脉空虚",风邪入中是本病发生的主因,并以邪中深浅、病情轻重而分为中经中络、中脏中腑.在治疗上,主要以疏风散邪,扶助正气为法。

《千金方》小续命汤和《保命集》大秦艽汤,均为代表方。

唐宋以后,特别是金元时期,突出以“内风”立论,如张元素认为病因是热,刘河间则主“心火暴盛”,李东垣认为属“正气自虚”,朱丹溪主张“湿痰生热”。

元代王履提出“真中"、“类中”病名。

明代张景岳认为本病与外风无关,而倡导“非风”之说,并提出“内伤积损"的论点。

李中梓将中风中脏腑明确分为闭、脱二证.至清代叶天士始明确以“内风”立论,《临证指南医案》进一步阐明了“精血衰耗,水不涵木……肝阳偏亢,内风时起”的发病机理,并提出滋液熄风、补阴潜阳,以及开闭、固脱等法。

王清任指出中风半身不遂、偏身麻木是由于“气虚血瘀”所致,立补阳还五汤治疗偏瘫,至今仍为临床常用。

二、古代医家对外风、内风、真中、类中和非风的认识唐宋以前,中风以“外风”学说为主,多从“内虚邪中"立论,治疗主要以疏风散邪,扶助正气为法。

唐宋以后,特别是金元时期,突出以“内风"立论,如张元素认为病因是热,刘河间主“心火暴盛”,李东垣认为属“正气自虚”,朱丹溪主张“湿痰生热”,元代王履提出“真中"、“类中”病名。