黄帝内经 异法方宜论篇

- 格式:docx

- 大小:15.95 KB

- 文档页数:2

《黄帝内经》读后感《黄帝内经》读后感1《黄帝内经》给我印象最深启示最多的就是它的前几篇,如《上古天真论》《四气调神大论》《生气通天论》这几篇论述都在养生的原则和总纲上做了精当的论述,其中一些理念极具现实意义,如“法于阴阳,和于术数”,夫阴阳者,天地之常道,术数者,保生之大伦,故修养必谨先之。

这句话虽然只有短短的八个字,但其中蕴含的养生之道确实可以让人受益无穷的。

很早就听过“天人合一”的理论,原来觉着很飘渺甚至有些故弄玄虚,在读过《黄帝内经》之后发现,人体就是法效天地生成的,只有真的只有做到“法于阴阳,和于术数”才能“春秋皆度百岁,而动作不衰”。

首先我觉得自己的作息习惯不仅没有类天地之道,相反,还有悖天地之道,既然要“法于阴阳”那一定得做到日出我起,日落我息,但实际情况是晚上熬夜熬到好久才睡,上午很晚才起床,这样时间久了就会发现气虚无力。

我个人身体一向还是很好的,体质不错,因此我一向不注重这些,认为这些离我还很远,老了在养生也不迟,在读完此书后我发现养生要从现在做起,我们的一举一动都与我们的健康息息相关,大到情志,小到作息习惯??在生活中我以前不注重自己情绪调节的,另外现在正值春季,平时也没注意什么,在看过内经的《四气调神大论》后,知道春天气机是生发,条达,舒畅的,因此内心也应该是这样的。

另外,纵观《黄帝内经》,它不是一时一家之作,融合了几代人的心血,它是中医学理论的奠基之作这一点是毋庸置疑的,同时它也作为一部国学经典流传于世,该书巧妙运用以岐伯和黄帝等人的对话形式,使一些理念深入浅出,很精当的阐述了阴阳五行,四时气候,五运六气一些理念。

《黄帝内经》读后,我的感受虽然没有很深,但确实得到一些体会,我想这就是收获吧,希望自己以后可以按照这些感受去生活,虽不能达到上古之人境界,但还是大有裨益的。

《黄帝内经》读后感2最近阅读了《黄帝内经》及有关讲解《黄帝内经》的一些书籍,使我对这部经典的著作有了一个全面的了解,对养生有了一个全新的认识。

C ivilization tour 文明之旅28针灸是中国古人发明的,用针刺、艾灸经络穴位治疗疾病的方法。

几千年的实践证明,中医针灸是中国传统文化知识的精髓,是中国独有的、世代相承的医学瑰宝,是名副其实的非物质文化遗产。

针灸起源针灸疗法最早见于战国时代问世的《黄帝内经》一书。

《黄帝内经》说:“藏寒生满病,其治宜灸”,便是指灸术,其中详细描述了九针的形制,并大量记述了针灸的理论与技术。

两千多年来针灸疗法一直在中国流行,并传播到了世界。

几千年的实践证明,中医针灸是中国传统文化知识的精髓,是中国独有的、世代相承的医学瑰宝,是名副其实的非物质文化遗产。

中国名副其实的非物质文化遗产—针灸■ 文赵哲而针灸的出现,则更早。

远古时期,人们偶然被一些尖硬物体,如石头、荆棘等碰撞了身体表面的某个部位,会出现意想不到的疼痛被减轻的现象。

古人开始有意识地用一些尖利的石块来刺身体的某些部位或人为地刺破身体使之出血,以减轻疼痛。

古书上曾多次提到针刺的原始工具是石针,称为砭石。

这种砭石大约出现于距今8000至4000年前的新石器时代,相当于氏族公社制度的后期,人们已掌握了挖制、磨制技术,能够制作出一些比较精致的、适合于刺入身体以治疗疾病的石器,这种石器就是最古老的医疗工具砭石。

人们就用“砭石”刺入身体的某一部位治疗疾病。

砭石在当时还更常用于外科化脓性感染的切开排脓,所以又被称为针石。

《山海经》说:“有石如玉,可以为针”,是关于石针的早期记载。

中国在考古中曾发现过砭石实物。

可以说,砭石是后世刀针工具的基础和前身。

灸法产生于火的发现和使用之后。

在用火的过程中,人们发现身体某部位的病痛经火的烧灼、烘烤而得以缓解或解除,继而学会用兽皮或树皮包裹烧热的石块、砂土进行局部热熨,逐步发展以点燃树枝或干草烘烤来治疗疾病。

经过长期的摸索,选择了易燃而具有温通经脉作用的艾叶作为灸治的主要材料,于体表局部进行温热刺激,从而使灸法和针刺一样,成为防病治病的重要方法。

黄帝内经原文章节与译文(79)作者:潘长宏2022年11月19日《黄帝内经》是一本综合性的医书,在黄老道家理论上建立了中医学上的“阴阳五行学说”、“脉象学说”、“藏象学说”、“经络学说”、“病因学说”、“病机学说”、“病症”、“诊法”、“论治”及“养生学”、“运气学”等学说,从整体观上来论述医学,呈现了自然、生物、心理、社会“整体医学模式”(另据现代学者考证,认为今本中的黄老道家痕迹是隋唐时期的道士王冰窜入)。

其基本素材来源于中国古人对生命现象的长期观察、大量的临床实践以及简单的解剖学知识。

《黄帝内经》奠定了人体生理、病理、诊断以及治疗的认识基础,是中国影响极大的一部医学著作,被称为医之始祖。

《黄帝内经》是我国现存最早、最完整、内容最丰富的医学巨著,集汉以前医学之大成。

它的成书标志着我国古老的医学体系,由单纯的医疗知识积累,发展为系统的医学理论,是中医学理论体系形成的标志。

一直以来被尊为“医学之宗”、“群经之祖”。

《黄帝内经》还是养生保健的鼻祖。

《黄帝内经》开篇是上古天真论,讲的是如何正确养生保健,以活到天年。

天年就是人的自然寿命,即120-150岁。

几千年来,《黄帝内经》的医学理论,一直指导着中医理论的发展和中医临床实践。

中国历代名医都是在《黄帝内经》的理论指导下,创新发展中医的。

比如“经方之祖”汉代医圣张仲景,其撰写的《伤寒杂病论》,就是继承了《黄帝内经》的医学成果。

【黄帝内经-异法方宜论-79-原文(12)】黄帝曰:医之治病也,一病而治各不同,皆愈,何也?岐伯对曰:地势使然也。

故东方之域,天地之所始生也,鱼盐之地,海滨傍水。

其民食鱼而嗜咸,皆安其处,美其食。

鱼者使人热中,盐者胜血,故其民皆黑色疏理,其病皆为痈疡,其治宜砭石。

故砭石者,亦从东方来。

西方者,金玉之域,沙石之处,天地之所收引也。

其民陵居而多风,水土刚强,其民不衣而褐荐,其民华食而脂肥,故邪不能伤其形体,其病生于内,其治宜毒药。

故毒药者,亦从西方来。

医生《黄帝内经》三篇范文医生《黄帝内经》1临窗的夜晚,坐于桌前,翻看起流传千年的典籍——《黄帝内经》,典籍并不厚重,但是我们谁又敢说《黄帝内经》它“不厚”“不重”呢?那些轻轻的、自然不过的字句,组成了中医理论的根底,成为学习中医必读的经典,被多少人拜读过、思索过、注释过、讲解过,可谓“仁者见仁,智者见智”。

正如本次读书心得分享会中赵坤教授说的那样:“虽然我们对生命探究了几千年,但我们并不理解生命的本质,也不理解情绪对生命的影响,我们不理解命运安排的真相,我们不清楚灵魂是否存在,我们不知道意念对思想的左右,我们不知道梦境为什么有神奇的预见。

我们体内有太多看不见的生命现象。

”生命,是自然的生命,我们未能全面的理解生命,但是所有我们生命活动中的每一步又都是在表达生命本身。

《黄帝内经》是一本书写人类生命自然的书,包罗万象,但又整体统一,密不可分,去阅读《黄帝内经》,去考虑它,去应用它,我们才能更加接近自己本身,才能更加明白自然,也才能进入学习真正中医的第一步。

关于《黄帝内经》,我们常常议论的有:治病求本、中医的养生、治未病思想、脉学和经络等等,除此之外,本次会议让人耳目一新的还有“卫出三焦理论”的思索和应用,更让人受益匪浅的还有关于“饮食物的消化和吸收过程”的思维拓展。

古希腊科学家阿基米德说过:“给我一个点,我将撬动整个地球”,通过本次学习,也让我认识到,学习《黄帝内经》我们不仅要阅读它,掌握它,要从中提炼精华,还要抓住一点,分析^p 、联络它,从而到达以点知面的高度。

读经典,跟名师,多临床,这就是作为我们中医人的三大原那么,要想体验中医有多么神奇,就要知道经典有多么重要。

没有什么比如今开场更早的了,让我们在学习《黄帝内经》、在学习中医经典的路上扬帆起航,道路越来越宽广吧。

医生《黄帝内经》2进入中医药大学两年多了,学习了中医根底理论、中医诊断学根底,之後还读过与专业相关的玉龙赋、标幽赋等,但就是不曾正式拜读过黄帝内经,却又总能在讲学中获知一言半语,且这些引用对所对应的病症总是描绘得恰到好处,这就挠的我心痒痒的。

【黄帝内经】古文原著白话文翻译上篇:黄帝内经古文原著目录重广补注——《黄帝内经素问》序 10上古天真论——《黄帝内经素问》第一篇 11四气调神大论——《黄帝内经素问》第二篇12生气通天论——《黄帝内经素问》第三篇 13金匮真言论——《黄帝内经素问》第四篇 14阴阳应象大论——《黄帝内经素问》第五篇 15阴阳离合论——《黄帝内经素问》第六篇 17阴阳别论——《黄帝内经素问》第七篇 18灵兰秘典论——《黄帝内经素问》第八篇 19六节藏象论——《黄帝内经素问》第九篇 19五藏生成——《黄帝内经素问》第十篇 21五藏别论——《黄帝内经素问》第十一篇 22异法方宜论——《黄帝内经素问》第十二篇 22移精变气论——《黄帝内经素问》第十三篇 23汤液醪醴论——《黄帝内经素问》第十四篇 23玉版论要——《黄帝内经素问》第十五篇 24诊要经终论——《黄帝内经素问》第十六篇 24脉要精微论——《黄帝内经素问》第十七篇 25平人气象论——《黄帝内经素问》第十八篇27玉机真藏论——《黄帝内经素问》第十九篇 28三部九候论——《黄帝内经素问》第二十篇 30经脉别论——《黄帝内经素问》第二十一篇 31藏气法时论——《黄帝内经素问》第二十二篇 32宣明33血气形志——《黄帝内经素问》第二十四五气——《黄帝内经素问》第二十三篇篇 34宝命全形论——《黄帝内经素问》第二十五篇 34八正神明论——《黄帝内经素问》第二十六篇 35离合真邪论——《黄帝内经素问》第二十七篇 36通评虚实论——《黄帝内经素问》第二十八篇 37太阴阳明论——《黄帝内经素问》第二十九篇 38阳明脉解——《黄帝内经素问》第三十篇 39热论——《黄帝内经素问》第三十一刺热——《黄帝内经素问》第三十二篇 40评热病论——《黄帝内经素问》第篇 39三十三篇 40逆调论——《黄帝内经素问》第三十四篇 41疟论——《黄帝内经素问》第三十五篇 42刺疟——《黄帝内经素问》第三十六篇 43气厥论——《黄帝内经素问》第三十七篇 44欬论——《黄帝内经素问》第三十八篇 45举痛论——《黄帝内经素问》第三十九篇 45腹中论——《黄帝内经素问》第四十篇47刺腰痛——《黄帝内经素问》第四十一篇 47风论——《黄帝内经素问》第四十二篇 48痹论——《黄帝内经素问》第四十三篇 49痿论——《黄帝内经素问》第四十四篇 50厥论——《黄帝内经素问》第四十五篇 51病能论——《黄帝内经素问》第四十六篇 52奇病论——《黄帝内经素问》第四十七篇 53大奇论——《黄帝内经素问》第四十八篇 53脉解——《黄帝内经素问》第四十九篇 54刺要论——《黄帝内经素问》第五十篇 55刺齐论——《黄帝内经素问》第五十一篇 55刺禁论——《黄帝内经素问》第五十二篇 56刺志论——《黄帝内经素问》第五十三篇 57针解——《黄帝内经素问》第五十四篇 57长刺节论——《黄帝内经素问》第五十五篇 58皮部论——《黄帝内经素问》第五十六篇 58经络论——《黄帝内经素问》第五十七篇 59气穴论——《黄帝内经素问》第五十八篇 59气府论——《黄帝内经素问》第五十九篇 61骨空论——《黄帝内经素问》第六十篇 63水热穴论——《黄帝内经素问》第六十一篇 64调经论——《黄帝内经素问》第六十二篇 65缪刺论——《黄帝内经素问》第六十三篇 67四时刺逆从论——《黄帝内经素问》第六十四篇 68标本病传论——《黄帝内经素问》第六十五篇 69天元纪大论——《黄帝内经素问》第六十六篇 70五运行大论——《黄帝内经素问》第六十七篇 71六微旨大论——《黄帝内经素问》第六十八篇 72气交变大论——《黄帝内经素问》第六十九篇 74五常致大论——《黄帝内经素问》第七十篇 77六元正纪大论——《黄帝内经素问》第七十一篇 81刺法论——《黄帝内经素问》第七十二篇 89本病论——《黄帝内经素问》第七十三篇 92至真要大论——《黄帝内经素问》第七十四篇 95着至教论——《黄帝内经素问》第七十五篇101示从容论——《黄帝内经素问》第七十六篇 102疏五过论——《黄帝内经素问》第七十七篇 103征四失论——《黄帝内经素问》第七十八篇 104阴阳类论——《黄帝内经素问》第七十九篇 104方盛衰论——《黄帝内经素问》第八十篇105解精微论——《黄帝内经素问》第八十一篇 106叙——《黄帝内经灵枢》 106九针十二原——《黄帝内经灵枢》第一篇 107本输——《黄帝内经灵枢》第二篇108小针解——《黄帝内经灵枢》第三篇 110邪气藏府病形——《黄帝内经灵枢》第四篇 111根结——《黄帝内经灵枢》第五篇 113寿夭刚柔——《黄帝内经灵枢》第六篇 114官针——《黄帝内经灵枢》第七篇 115本神——《黄帝内经灵枢》第八篇 116终始——《黄帝内经灵枢》第九篇 117经脉——《黄帝内经灵枢》第十篇 118经别——《黄帝内经灵枢》第十一篇 122经水——《黄帝内经灵枢》第十二篇 123经筋——《黄帝内经灵枢》第十三篇 124骨度——《黄帝内经灵枢》第十四篇 125五十营——《黄帝内经灵枢》第十五篇 126营气——《黄帝内经灵枢》第十六篇 126脉度——《黄帝126营卫生会——《黄帝内经灵枢》第十八篇 127四时气——内经灵枢》第十七篇《黄帝内经灵枢》第十九篇 128五邪——《黄帝内经灵枢》第二十篇 129寒热病——《黄帝内经灵枢》第二十一篇 129癞狂病——《黄帝内经灵枢》第二十二篇 130热病——《黄帝内经灵枢》第二十三篇 130厥病——《黄帝内经灵枢》第二十四篇 132病本——《黄帝内经灵枢》第二十五篇 132杂病——《黄帝内经灵枢》第二十六篇 133——《黄帝内经灵枢》第二十八篇 134周痹——《黄帝内经灵枢》第二十七篇134口问师传——《黄帝内经灵枢》第二十九篇 135决气——《黄帝内经灵枢》第三十篇 136肠胃——《黄帝内经灵枢》第三十一篇 136平人绝谷——《黄帝内经灵枢》第三十二篇 137海论——《黄帝内经灵枢》第三十三篇 137五乱——《黄帝内经灵枢》第三十四篇 137胀论——《黄帝内经灵枢》第三十五篇 138五癃津液别——《黄帝内经灵枢》第三十六篇 139五阅五使——《黄帝内经灵枢》第三十七篇 139逆顺肥瘦——《黄帝内经灵枢》第三十八篇 139血络论——《黄帝内经灵枢》第三十九篇 140阴阳清浊——《黄帝内经灵枢》第四十篇 141阴阳系日月——《黄帝内经灵枢》第四十一篇 141病传——《黄帝内经灵枢》第四十二篇142淫邪发梦——《黄帝内经灵枢》第四十三篇 142顺气一日分为四时——《黄帝内经灵枢》第四十四篇 143外揣——《黄帝内经灵枢》第四十五篇 143五变——《黄帝内经灵枢》第四十六篇 144本藏——《黄帝内经灵枢》第四十七篇 145禁服——《黄帝内经灵枢》第四十八篇 146五色——《黄帝内经灵枢》第四十九篇147论勇——《黄帝内经灵枢》第五十篇 148背腧——《黄帝内经灵枢》第五十一篇 149卫气——《黄帝内经灵枢》第五十二篇 149论痛——《黄帝内经灵枢》第五十三篇 149天年——《黄帝内经灵枢》第五十四篇 150逆顺——《黄帝内经灵枢》第五十五篇 150五味——《黄帝内经灵枢》第五十六篇 151水胀——《黄帝内经灵枢》第五十七篇 151贼风——《黄帝内经灵枢》第五十八篇 152卫气失常——《黄帝内经灵枢》第五十九篇 152玉版——《黄帝内经灵枢》第六十篇153五禁——《黄帝内经灵枢》第六十一篇 154动输——《黄帝内经灵枢》第六十二篇 154五味论——《黄帝内经灵枢》第六十三篇 154阴阳二十五人——《黄帝内经灵枢》第六十四篇 155五音五味——《黄帝内经灵枢》第六十五篇 156百病始生——《黄帝内经灵枢》第六十六篇 157行针——《黄帝内经灵枢》第六十七篇 158上膈——《黄帝内经灵枢》第六十八篇 159忧恚无言——《黄帝内经灵枢》第六十九篇 159寒热——《黄帝内经灵枢》第七十篇 159邪客——《黄帝内经灵枢》第七十一篇 160通天——《黄帝内经灵枢》第七十二篇 161官能——《黄帝内经灵枢》第七十三篇 162论疾诊尺——《黄帝内经灵枢》第七十四篇 163刺节真邪——《黄帝内经灵枢》第七十五篇 163卫气行——《黄帝内经灵枢》第七十六篇 165九宫八风——《黄帝内经灵枢》第七十七篇 166九针论——《黄帝内经灵枢》第七十八篇 167岁露论——《黄帝内经灵枢》第七十九篇 168大惑论——《黄帝内经灵枢》第八十篇 169痈疽——《黄帝内经灵枢》第八十一篇 170黄帝内经 / 黄帝著作品仅供读者预览请在下载 24 小时内删除,不得用作商业用途;为了让作者黄帝能提供更多更好的作品,请您购买请购买正版图书书籍介绍: 《黄帝内经》 ( 是我国传统医学四大经典著作之一《黄帝内经》《伤寒论》、《金匮要略》、、 )《温病条辨》,也是第一部冠以中华民族先祖“黄帝”之名的传世巨著,是我国医学宝库中现存成书最早的一部医学典籍。

黄帝内经原版《黄帝内经》分《灵枢》、《素问》两部分,是中国最早的医学典籍,传统医学四大经典著作之一(其余三者为《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》)。

《素问》重点论述了脏腑、经络、病因、病机、病证、诊法、治疗原则以及针灸等内容。

《灵枢》是《素问》不可分割的姊妹篇,内容与之大体相同。

除了论述脏腑功能、病因、病机之外,还重点阐述了经络腧穴,针具、刺法及治疗原则等。

《黄帝内经》是一本综合性的医书,在黄老道家理论上建立了中医学上的“阴阳五行学说”、“脉象学说”、“藏象学说”、“经络学说”、“病因学说”、“病机学说”、“病症”、“诊法”、“论治”及“养生学”、“运气学”等学说,从整体观上来论述医学,呈现了自然、生物、心理、社会“整体医学模式”(另据现代学者考证,认为今本中的黄老道家痕迹是隋唐时期的道士王冰窜入)。

其基本素材来源于中国古人对生命现象的长期观察、大量的临床实践以及简单的解剖学知识。

《黄帝内经》奠定了人体生理、病理、诊断以及治疗的认识基础,是中国影响极大的一部医学著作,被称为医之始祖。

素问目录南朝·全元起篇卷一,平人气象论第一,决死生篇第二,脏气法时论第三,宣明五气篇第四,经合论第五,调经论第六,四时刺逆从论第七,凡七篇。

卷二,移精变气论第八,玉版论要篇第九,诊要经终论第十,八正神明论第十一,真邪论第十二,标本病传论第十三,皮部论第十四,气穴论第十五,气府论第十六,骨空论第十七,缪刺论第十八,凡十一篇。

卷三,阴阳离合论第十九,十二脏相使篇第二十,六节藏象论第二十一,阳明脉解篇第二十二,五脏举痛第二十三,长刺节篇第二十四,凡六篇。

卷四,生气通天论第二十五,全匮真言论第二十六,阴阳别论第二十七,经脉别论第二十八,通评虚实论第二十九,太阴阳明表里篇第三十,逆调论第三十一,痿论第三十二,凡八篇。

卷五,五脏别论第三十三,汤液醪醴论第三十四,热论第三十五,刺热篇第三十六,评热病论第三十七,疟论第三十八,腹中论第三十九,厥论第四十,病能论第四十一,奇病论第四十二,凡十篇。

《黄帝内经》里头有三句话,把疾病的起源讲得很透。

第一节《黄帝内经》揭示疾病的起源刘先银书法作品题写书名刘先银2017年著作《黄帝内经》里头有三句话,把疾病的起源讲得很透。

第一句:百病皆生于气《素问·举痛论》“余知百病生于气也,怒则气上,喜则气缓,悲则气消,恐则气下,寒则气收,炅则气泄,惊则气乱,劳则气耗,思则气结,九气不同,何病之生?指出气病的广泛性,不论外感内伤,最先波及的便是气,导致气的异常,由此再影响到血、津液、脏腑、经络。

所以气病也就最广泛。

气病临床常见的证候,概括为气虚、气陷、气滞、气逆四种。

怒则气上,容易脑溢血,眼睛充血,咽喉上火,口臭,鼻炎中耳炎。

思则气结,思虑太过,气机就容易板结,不是长包块,就是生癌肿,所谓的甲状腺肿,肝囊肿,肠息肉,子宫肌瘤,脂肪瘤,只不过是气结在不同脏腑部位的产物而已,名虽不同,气凝其痰血,使血水结聚不散的本质是相同的。

学中医是重本质,而不重名相的,凡所有相皆是虚妄,大家不要被病名吓到。

所以一切包块结聚,都要反思自己是不是思虑过度啊!打得念头死,许汝法身活。

无私也,无为也,岿然不动,感而遂通。

恐则气下,人容易害怕担忧,不好的事情总会来,这叫怕什么来什么。

人一恐惧,腿脚就无力,一牵挂担忧,心被绊住了,腿都迈不动,所以腰脚以下的疾病,比如尿频尿急,遗精滑精,抽筋,腿脚酸软无力,肿痛等,都离不开恐则气下,因为肾主腰脚,恐伤肾。

人多思则多病,寡思则寡疾,清心寡欲,即是延年益寿。

1)气过证:是指气机升降失常,逆而向上所引起的证候。

临床以肺胃、肝胆之气上逆的证候较为多见。

主要临床表现:肺气上逆,则见咳嗽、喘息渭气上逆测见呃逆、暧气、恶心、呕吐;肝气上逆,则见头痛、眩晕、昏厥、呕血等。

病机分析:不同脏腑之气上逆证,其病因以及临床表现各不相同。

肺气上逆,多因感受外邪或痰浊阻肺所致,使肺气失于宣发肃降,上逆而致咳嗽、喘息;胃气上逆,多因寒饮,痰浊,食积停滞于胃,阻碍气机所致,胃气上逆,则见呃逆、暧气、恶心、呕吐等症;肝气上逆多因郁怒伤肝,肝气升发太过,气火上逆则见头痛、眩晕、昏厥,血随气逆而上涌,可导致呕血。

黄帝内经中对杂合以治的解读

《黄帝内经》中的“杂合以治”是指依据病邪的特异性、中病层次、体质特异性及刺灸法的特异性选择不同针灸方法的原则。

《黄帝内经·异法方宜论》中提到,不同的地理环境、饮食习惯、生活方式,产生了五种不同的体质及易发疾病,从而进一步形成砭石、毒药、艾灸、九针、导引、按跷等多种不同的治疗方法。

在临床中,不同的针灸方法并非随意使用,不同的刺激方法对经络的疏通作用是不同的。

比如,针刺可达深部经络系统,艾灸擅长祛除经络中的寒邪,刮痧的治疗面积较大,善于治疗邪气中于经络表浅层次且分布较大的疾病,如风寒客于足太阳经,拔罐对于寒邪凝滞局部的治疗效果较刮痧强度大,耳针对于急性痛证效果佳,磁贴疗法对经穴刺激轻柔且改善微循环效果好。

因此,“杂合以治”强调根据不同的病情和疾病的不同阶段,配合使用各种治疗方法,以达到最佳的治疗效果。

《黄帝内经》读书心得体会范文(通用19篇)《黄帝内经》读书心得体会 1《黄帝内经》作为我国最早、地位最高的中医巨著、中医养生学之源的国学瑰宝,自古至今,引起了无数人对它的崇拜、深思,但《皇帝内经》是我们祖祖辈辈传承下来的经典,其思想博大精深,泛泛而读,往往只能似是而非。

最近,通过对《黄帝内经》的学习,对于其养生思想颇有一些体会。

现在,人们生活空气污染、快节奏、高压力的生活状态里以及不良的生活习惯,很多人身体处于亚健康状态,进而引发冠心病、高血压、糖尿病等“现代疾病”,而且年轻化的趋势越来越明显,因此养生越来越受到人们重视。

何为养生,就是以自我调摄为主要手段,以推迟衰老、延年益寿、提高生活质量为目的的多种保健方法的综合。

《黄帝内经》被公认为中医养生学之源,可见受推崇程度非同一般,其提出了治未病的重要思想,《素问·四气调神大论》说:“是故圣人不治已病治未病,不治已乱治未乱,此之谓也。

就是说上等的医生不是去治疗已经得了的'病,而要在没有得病之前,就让它不得病。

对于未病先防,《素问·上古天真论》曰“虚邪贼风,避之有时,恬淡虚无,真气从之,精神内守,病安从来”,也就是说对外要适应自然环境,避免受到六淫之邪的侵袭;对内要调养精神志意,避免精神刺激、情志变化,充分的体现了《黄帝内经》“天人相应”和“形神合一”两个基本的观点,也就是整体观。

“天人相应”是说人于自然,生长于自然,不管人类文明如何发展,科技是如何的进步,人类终究是自然的一部分,必须得要遵循自然界阴阳四时的规律。

《内经》提出:“天温日明,则人血淖液而卫气浮,故血易泻,气易行;天寒日阴,则人血凝泣而卫气沉”。

人与自然具有相通、相应的关系,不论四时气候,昼夜晨昏,还是日月运行,地理环境,各种变化都会对人体产生影响。

顺应四时气候变化规律,是养生保健的重要环节。

《灵枢·本神》指出:“智者之养生也,必顺四时而适寒暑,和喜怒而安居处,节阴阳而调刚柔,如是僻邪不至,长生久视”,也就是说人体必须“顺其自然”四时气候的变化,适应周围外界环境,使机体与自然环境相协调,以增进人体的健康。

黄帝内经的读书心得(13篇) 读一本意义方长的书,能加深我们的理解能力,让灵魂感到冲突。

“读书百遍,其义自现”。

每次读书,都能秒趣横生,并从中得到可贵的知识。

以下是为大家精心整理的黄帝内经的读书心得,欢迎各位前来阅读。

黄帝内经的读书心得【篇1】想学习传统文化,一定要先了解一下黄帝;想健康长寿,一定要先看看《黄帝内经》。

黄帝诞生于四千多年前,是部落联盟的首领,是我们中华民族的始祖,华夏文化的初祖。

《黄帝内经》记载:“昔在黄帝,生而神灵,弱而能言,幼而徇齐,长而敦敏,成而登天。

”黄帝一生下来就聪慧灵气,小时候就善于言谈,悟性超强,稍大后就无所不通,敦厚敏捷,成年后便登上天子之位。

后来黄帝统一天下,奠定中华文明的基础,被后人尊为中华民族的人文始祖。

因他发明了轩冕,故又称之为轩辕黄帝。

书归正传,《黄帝内经》是我们最早的医学典籍,可以说是中医的始祖。

至于成书年代,一直很有争议,有人认为是先秦黄帝所作;有人认为是战国时期后人所作;也有人认为是在两汉时期成书,这些问题先不去讨论,咱们还是开始分享末学学习经典的一点心得。

《黄帝内经》采用的一问一答的形式,一般是黄帝问,岐伯答,岐伯是上古时代最著名的医学家,创建了中医学的基本理论,被后人尊为中医始祖。

在《黄帝内经》中,被黄帝尊为天师。

在《黄帝内经》开篇“素问。

上古天真论”中,第一段话就是:“(黄帝)乃问天师曰:余闻上古之人,春秋皆度百岁,而动作不衰;今时之人,年半百而动作皆衰者,时世异耶?人将失之耶?”这个是黄帝提出的第一个问题,为什么上古时代的人都能够长寿,活到一百多岁,行动还没有衰老现象,而现在的人,到五六十岁,就已经开始衰老了呢?下面就是岐伯精彩的回答了,大家有缘可以看看原文,末学在这里只是简单总结一下岐伯回答的两个要点:一,要懂得养生之道。

上古之人,都比较了解养生的学问,能够效法阴阳之道,并采用各种养生方法来保养自己的身体,饮食有节,作息有常,懂得顺应自然规律去生活,才使身体不容易受到病邪的伤害,活到人类应有的年龄,一百多岁还行动自如,没有衰退的迹象,也就不足为怪了。

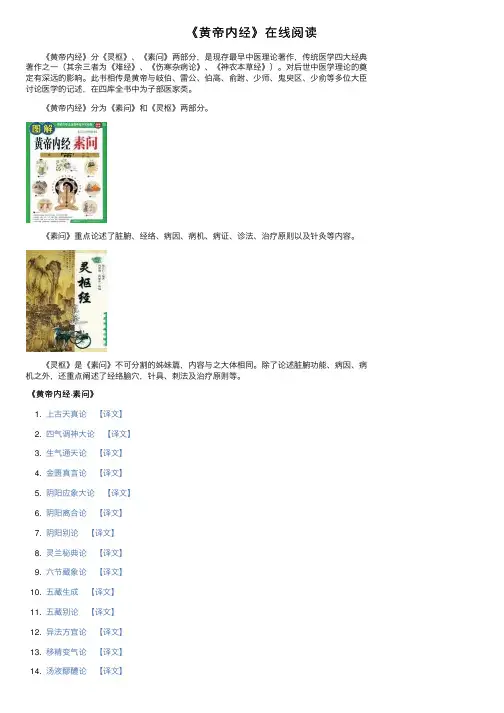

《黄帝内经》在线阅读 《黄帝内经》分《灵枢》、《素问》两部分,是现存最早中医理论著作,传统医学四⼤经典著作之⼀(其余三者为《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》)。

对后世中医学理论的奠定有深远的影响。

此书相传是黄帝与岐伯、雷公、伯⾼、俞跗、少师、⿁臾区、少俞等多位⼤⾂讨论医学的记述,在四库全书中为⼦部医家类。

《黄帝内经》分为《素问》和《灵枢》两部分。

《素问》重点论述了脏腑、经络、病因、病机、病证、诊法、治疗原则以及针灸等内容。

《灵枢》是《素问》不可分割的姊妹篇,内容与之⼤体相同。

除了论述脏腑功能、病因、病机之外,还重点阐述了经络腧⽳,针具、刺法及治疗原则等。

《黄帝内经·素问》1. 上古天真论 【译⽂】2. 四⽓调神⼤论 【译⽂】3. ⽣⽓通天论 【译⽂】4. ⾦匮真⾔论 【译⽂】5. 阴阳应象⼤论 【译⽂】6. 阴阳离合论 【译⽂】7. 阴阳别论 【译⽂】8. 灵兰秘典论 【译⽂】9. 六节藏象论 【译⽂】10. 五藏⽣成 【译⽂】11. 五藏别论 【译⽂】12. 异法⽅宜论 【译⽂】13. 移精变⽓论 【译⽂】16. 诊要经终论 【译⽂】17. 脉要精微论 【译⽂】18. 平⼈⽓象论 【译⽂】19. ⽟机真藏论 【译⽂】20. 三部九候论 【译⽂】21. 经脉别论 【译⽂】22. 藏⽓法时论 【译⽂】23. 宣明五⽓ 【译⽂】24. 宝命全形论 【译⽂】25. ⼋正神明论 【译⽂】26. 离合真邪论 【译⽂】27. 通评虚实论 【译⽂】28. 太阴阳明论 【译⽂】29. 阳明脉解 【译⽂】30. 热论 【译⽂】31. 刺热 【译⽂】32. 评热病论 【译⽂】33. 逆调论 【译⽂】34. 疟论 【译⽂】35. 刺疟 【译⽂】36. ⽓厥论 【译⽂】37. 咳论 【译⽂】38. 举痛论 【译⽂】39. 腹中论 【译⽂】40. 刺腰痛 【译⽂】41. 刺腰痛 【译⽂】42. 风论 【译⽂】43. 痹论 【译⽂】44. 痿论 【译⽂】45. 厥论 【译⽂】46. 病能论 【译⽂】49. 脉解 【译⽂】50. 刺要论 【译⽂】51. 刺齐论 【译⽂】52. 刺禁论 【译⽂】53. 刺志论 【译⽂】54. 针解 【译⽂】55. 长刺节论 【译⽂】56. ⽪部论 【译⽂】57. 经络论 【译⽂】58. ⽓⽳论 【译⽂】59. ⽓府论 【译⽂】60. ⾻空论 【译⽂】61. ⽔热⽳论 【译⽂】62. 调经论 【译⽂】63. 缪刺论 【译⽂】64. 四时刺逆从论 【译⽂】65. 标本病传论 【译⽂】66. 天元纪⼤论 【译⽂】67. 五运⾏⼤论 【译⽂】68. 六微旨⼤论 【译⽂】69. ⽓交变⼤论 【译⽂】70. 五常政⼤论 【译⽂】71. 六元正纪⼤论 【译⽂】72. 刺法论 【译⽂】73. 本病论 【译⽂】74. ⾄真要⼤论 【译⽂】75. 著⾄教论 【译⽂】76. ⽰从容论 【译⽂】77. 疏五过论 【译⽂】78. 徵四失论 【译⽂】79. 阴阳类论 【译⽂】《黄帝内经·灵枢》1. 九针⼗⼆原 【译⽂】2. 本输 【译⽂】3. 针解 【译⽂】4. 邪⽓藏府病形 【译⽂】5. 根结 【译⽂】6. 寿天刚柔 【译⽂】7. 官针 【译⽂】8. 本神 【译⽂】9. 终始 【译⽂】10. 经脉 【译⽂】11. 经别 【译⽂】12. 经⽔ 【译⽂】13. 经筋 【译⽂】14. ⾻度 【译⽂】15. 五⼗营 【译⽂】16. 营⽓ 【译⽂】17. 脉度 【译⽂】18. 营卫⽣会 【译⽂】19. 四时⽓ 【译⽂】20. 五邪 【译⽂】21. 寒热病 【译⽂】22. 病狂 【译⽂】23. 热病 【译⽂】24. 厥病 【译⽂】25. 病本 【译⽂】26. 杂病 【译⽂】27. 周痹 【译⽂】28. ⼝问 【译⽂】29. 师传 【译⽂】30. 决⽓ 【译⽂】33. 海论 【译⽂】34. 五乱 【译⽂】35. 胀论 【译⽂】36. 五癃津液别 【译⽂】37. 五阅五使 【译⽂】38. 逆顺肥瘦 【译⽂】39. ⾎结论 【译⽂】40. 阴阳清浊 【译⽂】41. 阴阳系⽇⽉ 【译⽂】42. 病传 【译⽂】43. 淫邪发梦 【译⽂】44. 顺⽓⼀⽇分为四时 【译⽂】45. 外揣 【译⽂】46. 五变 【译⽂】47. 本藏 【译⽂】48. 禁服 【译⽂】49. 五⾊ 【译⽂】50. 论勇 【译⽂】51. 背俞 【译⽂】52. 卫⽓ 【译⽂】53. 论痛 【译⽂】54. 天年 【译⽂】55. 逆顺 【译⽂】56. 五味 【译⽂】57. ⽔胀 【译⽂】58. 贼风 【译⽂】59. 卫⽓失常 【译⽂】60. ⽟版 【译⽂】61. 五禁 【译⽂】62. 动输 【译⽂】63. 五味论 【译⽂】64. 阴阳⼆⼗五⼈ 【译⽂】66. 百病始⽣ 【译⽂】67. ⾏针 【译⽂】68. 上隔 【译⽂】69. 忧患⽆⾔ 【译⽂】70. 寒热 【译⽂】71. 邪客 【译⽂】72. 通天 【译⽂】73. 官能 【译⽂】74. 论疾诊尺 【译⽂】75. 刺书真邪 【译⽂】76. 卫⽓⾏ 【译⽂】77. 九宫⼋风 【译⽂】78. 九针论 【译⽂】79. 岁露论 【译⽂】80. ⼤惑论 【译⽂】81. 痈疽 【译⽂】 《黄帝内经》是⼀本综合性的医书,在黄⽼道家理论上建⽴了中医学上的“阴阳五⾏学说”、“脉象学说”、“藏象学说”、“经络学说”、“病因学说”“病机学说”、“病症”、“诊法”、“论治”及“养⽣学”、“运⽓学”等学说,从整体观上来论述医学,呈现了⾃然、⽣物、⼼理、社会“整体医学模式”(另据现代学者考证,认为今本中的黄⽼道家痕迹是隋唐时期的道⼠王冰窜⼊)。

黄帝内经养生读书心得(精选5篇)黄帝内经养生读书心得(精选篇1)阅读,是个自我沉淀、自我提升的过程。

读书月活动中,我有幸读到《黄帝内经》一书,让我在纷繁世界中得到了片刻宁静,有了些许人生体会。

《黄帝内经》是一本生命之书,奠定了人体生理、病理、诊断以及治疗的认识基础,是中国影响极大的一部医学著作,被称为医之始祖。

《黄帝内经》分为《素问》和《灵枢》两部分。

《素问》重点论述了脏腑、经络、病因、病机、病证、诊法、治疗原则以及针灸等内容。

《灵枢》是《素问》不可分割的姊妹篇,内容与之大体相同。

除了论述脏腑功能、病因、病机之外,还重点阐述了经络腧穴,针具、刺法及治疗原则等。

《黄帝内经》把人的形体和精神看作既相互区别,又相互联系的统一整体,认为人的形体病变可以影响精神,精神的状况又可以影响形体的病变,同时人体又是与外界环境(自然、社会)紧密相连的。

人体必须与外界环境取得平衡,按照自然界的变化来调节饮食起居和精神活动,前者为“形神合一”观,后者则为“天人相应”观,二者充分反映了《黄帝内经》中的“整体恒动观”,是其所主张的两个基本观点。

《黄帝内经》是一部经典、深奥的中医药学著作,它不同于西医书籍那样将人体进行解剖、生理、病理等学科性细化,而是通过阴阳五行学说和天人合一理论构建了完整的中医药学体系。

要说《黄帝内经》的特点,我第一个想到的词就是“变化”。

举个例子,在《咳论篇》中的一个问题:肺之令人咳何也?而回答是:五脏六腑皆令人咳,非独肺也。

从中,我认识到即使是一个症,也是无穷变化的,更何况治疗方法呢?黄帝内经的思想很博大,能包容。

在《异法方宜论篇》中说到,一病而治各不同,地势使然也。

东方之砭石,西方之毒药,北方之灸焫,南方之九针,中央之导引按蹻,雑合以治,各得其所宜也。

我只是愚笨初学者,尚能有所感悟,对于圣贤前人,当然更不在话下。

仲师之伤寒,金元四大家之寒凉攻邪补土滋阴,明清之温病,都或多或少地借鉴了内经。

一部经典,竟成就了一部部新的经典,真是蔚为壮观。

关于黄帝内经的阅读心得 黄帝内经读书心得1 黄帝内经之所以是中医学,甚至是所有医学的必读书,并不是说它囊括了所有疾病的预防和治疗方法,而且它也做不到,真正值得借鉴的就是其中对人体五脏六腑、经络等做出了基础论述,正所谓名不正啧言不顺,要论治,就要辨证,要辨证,就要审症求因。有因才有果,正是黄帝内经给出了因,才会有中华医学这个果。在五脏生成篇、五脏别论篇等篇章里,黄帝内经记述了五脏六腑的基本特点;在三部九候篇、玉机真脏论篇等篇章中,黄帝内经论述了切脉的部位与方法,脉象随季节的变化规律等等;更让我惊喜的.是,在黄帝内经的宝命全形篇、八正神明篇等篇章中找到了当初学习刺法灸法学时的原文:凡刺之真,必先治神,五脏已定,九侯已备,後乃存针……这些熟悉的字句让我对黄帝内经更加亲切了。另外,黄帝内经中在脏腑气血的基础上,提出了以"邪气盛则实,精气夺则虚"为中心的邪正盛衰理论,合并经络,来阐述热病、咳、痹、痿、厥等疾病的病因病机,治则治法,以减轻百姓遭受病厄之苦。

要说黄帝内经的特点,我第一个想到的词就是"变化",举个例子,在咳论篇中的一个问题:肺之令人咳何也?而回答是:五脏六腑皆令人咳,非独肺也。)从中,我认识到即使是一个症,也是无穷变化的,更何况治疗方法呢?黄帝内经的思想很博大,能包容,在异法方宜论篇中说到,一病而治各不同,地势使然也。东方之砭石,西方之毒药,北方之灸焫,南方之九针,中央之导引按蹻,雑合以治,各得其所宜也。

而黄帝内经之灵枢,别名针经,大多是针灸经脉腧穴的理论,在经络腧穴学的课程的学习过程中多有背诵,其中的内容让我对人体又有了新的理解,而不仅仅停留在解剖的层面上,也从中更加深刻理解了脏腑之间的联系,启发我产生了很多新的思路:例如,讲手太阴肺经运行时,一句"还循胃口"便提示了治疗肺病时兼顾胃的调理以增强疗效的可行性。

黄帝内经读书心得2 在汗牛充栋的中医典籍中,我们熟悉的常用的能称得上经书的很少:大学系统读过的就四本:《黄帝内经》,《针灸甲乙经》,《神农本草经》,《难经》。开始读这些经典时,发现读完一遍,或几遍后收获往往很少,很苦恼:读了中医经典却不知道怎样去运用,有时有这样的想法:中医是一门纯正的经验医学吗?是我们的古人在欺骗我们吗?前不久看报纸:发现中医药已申报了世界非物质文化遗产,意思是不保护起来,就要面临进一步萎缩,淘汰甚至是消亡,且目前国内大多数中医院都不是在发展扩大,而是处于求生存的状态,在现代医学日益发达的时代,有这样傻傻的坚持下去的必要吗?中医到底是科学吗?为此,我曾扪心自问,科学是什么?衡量中医科学的标准是什么?现代科学是衡量中医是否科学的标尺吗?我想不是,最简单直接的证据便是:目前很多临床疾病现代医学无法治疗,可一放到整体观念和辨证论治为核心的中医里面,疗效确实肯定,所以我不想去争论中医是否科学,中医的经典是否科学,在我的心里有一个对中医的定位和评价:能治好病就是科学。

关于医生《黄帝内经》三篇医生《黄帝内经》1《黄帝内经》这本书一开场就道出了"今时之人,年半百而动作皆衰"的问题,并提出了养生的原那么和方法:法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居又常,不妄作劳……可谓是一针见血,但这不是它最厉害的,最难得的就是找到了生命与自然的联络,并用非常通俗却又变化无穷的阴阳反映其规律。

古人以阴阳论道,可敬可叹。

我认为,黄帝内经的伟大不在于理论,而在于提出理论前长期的观察探究。

比方,"男不过尽八八,女不过尽七七"的阐述就是对人体生长发育成熟衰老的概括,还有四季虚邪与脏器的对应,无不表达了黄帝内经非常扎实的观察验证根底。

这种发现问题,观察矛盾,寻找规律的探究精神正是每个医者所需要继承的。

很多外行人认为黄帝内经太老了,已经跟不上新时代要求了。

但黄帝内经的思想偏偏是超前的`,其中提出的养生之道还被到处引用,被奉为圭臬。

而且黄帝内经"不治已病治未病,不治已乱治未乱"的治疗思想不知又比西方预防观念早提出了多少年,而且至今仍具有珍贵的借鉴价值。

之所以我们常称其为经典,正是其中的很多话都是不刊之论。

黄帝内经之所以是中医学,甚至是所有医学的必读书,并不是说它囊括了所有疾病的预防和治疗方法,而且它也做不到,真正值得借鉴的就是其中对人体五脏六腑、经络等做出了根底阐述,正所谓名不正啧言不顺,要论治,就要辨证,要辨证,就要审症求因。

有因才有果,正是黄帝内经给出了因,才会有中华医学这个果。

在五脏生成篇、五脏别论篇等篇里,黄帝内经记述了五脏六腑的根本特点;在三部九候篇、玉机真脏论篇等篇中,黄帝内经阐述了切脉的部位与方法,脉象随季节的变化规律等等;更让我惊喜的是,在黄帝内经的宝命全形篇、八正神明篇等篇中找到了当初学习刺法灸法学时的原:凡刺之真,必先治神,五脏已定,九侯已备,後乃存针……这些熟悉的字句让我对黄帝内经更加亲切了。

另外,黄帝内经中在脏腑气血的根底上,提出了以"邪气盛那么实,精气夺那么虚"为中心的邪正盛衰理论,合并经络,阐述热病、咳、痹、痿、厥等疾病的病因病机,治那么治法,以减轻百姓遭受病厄之苦。

《黄帝内经》读书心得体会范文(精选4篇)《黄帝内经》读书心得体会1最近阅读了《黄帝内经》及有关讲解《黄帝内经》的一些书籍,使我对这部经典的著作有了一个全面的了解,对养生有了一个全新的认识。

现在作为医学院的学生,观念开始有改变了。

这一次阅读之后,《黄帝内经》在我面前不再是单纯的医学书籍,它更像一本养生宝典、一本哲学书,一本了解自然,了解自身,关注自身,顺应自然法则,达到天人合一从而使人生存的更好的养生哲学书。

也使我悟到“上穷天纪,下极地理,远取诸物,近取诸身,更相问难”的智慧。

《黄帝内经》流传千百年,是一本前无古人后无来者的旷世经典,它的医学价值和哲学价值正在不断被后人挖掘中,我也从这本书中得到不少的'启发,也希望我能更深更好的理解这本书,给我的学习和生活带来更大的帮助。

我在了解中医养生知识的同时,更感叹我们中国传统文化的博大精深。

《黄帝内经》是中国最著名、最古老的中医典籍之一,也是一本包罗万象的书籍,它不象西医书籍那样去讲解生理病理的专业知识,它只是帮助我们去认识自己的身体,帮助我们认知日常生活中的玄妙,告诉我们什么是坏的生活习性,什么是好的生活习性,最重要的核心就是告诉我们怎么不生病,怎么顺应春夏秋冬的自然规律。

我深切地感到,《黄帝内经》是我们的祖先给我们留下的一笔精神文化遗产,是我们中国独有的宝贵财富,是我们祖祖辈辈传承下来的经典。

可是,我们很多人都不知道我们的老祖宗传承下来的这笔财富,很多人认为,讲健康是老年人的事情,养生更是老年人的事情。

很多年轻人更是不知道如何珍惜自己的身体,不知道如何善待自己的心灵,不懂得什么是健康的生活方式,很多人起居无常,饮食无度,生活没有规律,暴食暴饮,透支健康,透支快乐,还有人以为有了名利地位和金钱就有了一切,许多人都为追求这些东西而对健康在所不惜。

所以在当今的社会中,有很多人都是亚健康状态,各种疾病也越来越年轻。

《黄帝内经》告诉我们,健康是掌握在自己手中的,健康才能长寿,而长寿并不等于健康。

黄帝内经素问五十篇(素问对照参考译文)《黄帝内经·素问》,第25宝命全形论篇,原文诵读《黄帝内经·素问》,第25宝命全形论篇,对照参考译文【原文】黄帝问曰:天覆地载,万物悉备,莫贵于人,人以天地之气生,四时之法成,君王众庶,尽欲全形,形之疾病,莫知其情,留淫日深,著于骨髓,心私虑之,余欲针除其疾病,为之奈何?【原文】岐伯对曰:夫盐之味咸者,其气令器津泄;弦绝者,其音嘶败;木敷者,其叶发;病深者,其声哕。

人有此三者,是谓坏府,毒药无治,短针无取,此皆绝皮伤肉,血气争黑。

【翻译】岐伯回答说:比如盐味是咸的,当贮藏在器具中的时候,看到渗出水来,这就是盐气外泄;比如琴弦将要断的时候,就会发出嘶败的声音;内部已溃的树木,其枝叶好象很繁茂,实际上外盛中空,极容易萎谢;人在疾病深重的时候,就会产生呃逆。

人要是有了这样的现象,说明内脏已有严重破坏,药物和针炙都失去治疗作用,因为皮肤肌肉受伤败坏,血气枯槁,就很难挽回了。

【原文】帝曰:余念其痛,心为之乱惑,反甚其病,不可更代,百姓闻之,以为残贼,为之奈何?【翻译】黄帝道:我很同情病人的痛苦,但思想上有些慌乱疑惑,因治疗不当反使病势加重,又没有更好的方法来替代,人们看起来,将要认为我残忍粗暴,究竟怎麽好呢?【原文】岐伯曰:夫人生于地,悬命于天,天地合气,命之曰人。

人能应四时者,天地为之父母;知万物者,谓之天子。

天有阴阳,人有十二节;天有寒暑,人有虚实。

能经天地阴阳之化者,不失四时;知十二节之理者,圣智不能欺也;能存八动之变,五胜更立;能达虚实之数者,独出独入,呿吟至微,秋毫在目。

【原文】帝曰:人生有形,不离阴阳,天地合气,别为九野,分为四时,月有小大,日有短长,万物并至,不可胜量,虚实呿吟,敢问其方。

【翻译】黄帝道:人生而有形体,离不开阴阳的变化,天地二气相合,从经纬上来讲,可以分为九野,从气候上来讲,可以分为四时,月行有小大,日行有短长,这都是阴阳消长变化的体现。

黄帝内经异法方宜论篇原文加译文黄帝问曰:医之治病也,一病而治各不同,皆愈何也?

岐伯对曰:地势使然也。

故东方之域,天地之所始生也。

鱼盐之地,海滨傍水,其民食鱼而嗜咸,皆安其处,美其食。

鱼者使人热中,盐者胜血,故其民皆黑色疏理。

其病皆为痈疡,其治宜砭石。

故砭石者,亦从东方来。

西方者,金玉之域,沙石之处,天地之所收引也。

其民陵居而多风,水土刚强,其民不衣而褐荐,其民华食而脂肥,故邪不能伤其形体,其病生于内,其治宜毒药。

故毒药者亦从西方来。

北方者,天地所闭藏之域也。

其地高陵居,风寒冰冽,其民乐野处而乳食,脏寒生满病,其治宜灸焫。

故灸焫者,亦从北方来。

南方者,天地所长养,阳之所盛处也。

其地下,水土弱,雾露之所聚也。

其民嗜酸而食胕,故其民皆致理而赤色,其病挛痹,其治宜微针。

故九针者,亦从南方来。

中央者,其地平以湿,天地所以生万物也众。

其民食杂而不劳,故其病多痿厥寒热。

其治宜导引按蹻,故导引按蹻者,亦从中央出也。

故圣人杂合以治,各得其所宜,故治所以异而病皆愈者,得病之情,知治之大体也。

译文:

黄帝问道:医生医疗疾病,同病而采取各种不同的治疗方法,但结果都能痊愈,这是什麽道理?

岐伯回答说:这是因为地理形式不同,而治法各有所宜的缘故。

例如东方的天地始生之气,气候温和,是出产鱼和盐的地方。

由于地处海滨而接近于水,所以该地方的人们多吃鱼类而喜欢咸味,他们安居在这个地方,以鱼盐为美食。

但由于多吃鱼类,鱼性属火会使人热积于中,过多的吃盐,因为咸能走血,又会耗伤血液,所以该地的人们,大都皮肤色黑,肌理松疏,该地多发痈疡之类的疾病。

对其治疗,大都宜用砭石刺法。

因此,砭石的治病方法,也是从东方传来的。

西方地区,是多山旷野,盛产金玉,遍地沙石,这里的自然环境,象秋令之气,有一种收敛引急的现象。

该地的人们,依山陵而住,其地多风,水土的性质又属刚强,而他们的生活,不堪考究衣服,穿毛巾,睡草席,但饮食都是鲜美酥酪骨肉之类,因此体肥,外邪不容易侵犯他们的形体,他们发病,大都属于内伤类疾病。

对其治疗,宜用药物。

所以药物疗法,是从西方传来的。

北方地区,自然气候如同冬天的闭藏气象,地形较高。

人们依山陵而居住,经常处在风寒冰冽的环境中。

该地的人们,喜好游牧生活,四野临时住宿,吃的是牛羊乳汁,因此内脏受寒,易生胀满的疾病。

对其治疗,宜用艾火炙灼。

所以艾火炙灼的治疗方法,是从北方传来的。

南方地区,象自然界万物长养的气候,阳气最盛的地方,地势低下,水土薄弱,因此雾露经常聚集。

该地的人们,喜欢吃酸类和腐熟的食品,其皮肤腠理致密而带红色,易发生筋脉拘急、麻木不仁等疾病。

对其治疗,宜用微针针刺。

所以九针的治病方法,是从南方传来的。

中央之地,地形平坦而多潮湿,物产丰富,所以人们的食物种类很多,生活比较安逸,这里发生的疾病,多是痿弱、厥逆、寒热等病,这些病的治疗,宜用导引按蹻的方法。

所以导引按蹻的治法,是从中央地区推广出去的。

从以上情况来看,一个高明的医生,是能够将这许多治病方法综合起来,根据具体情况,随机应变,灵活运用,使患者得到适宜治疗。

所以治法尽管各有不同,而结果是疾病都能痊愈。

这是由于医生能够了解病情,并掌握了治疗大法的缘故。