车身外观间隙面差设计定义规范

- 格式:pdf

- 大小:1.12 MB

- 文档页数:7

间隙面差测量要求

2014.05.20

间隙面差测量要求

z质量部门在评价整车间隙面差状态的时候测量要求

¾对于任何一个缺陷,如果用户不能接受,一律判为A级缺陷

¾测量要素≥10cm,需要评价间隙过大、间隙过小、间隙不均、面差高出、面差低进、高低不平,对于间隙过大和间隙过小要求在5cm以上清晰可见(即只有

一个点出现超差的不评价)

¾测量要素<10cm,则只测量一个点,通常取中点。

因此没有间隙不均和高低不平的要求(如果严重影响整车外观,则可以加严要求)

¾通常从距离测量要素边缘1cm处开始评价

¾对于能同时可见的间隙面差(左右,前后),需增加间隙不对称,面差不对称的要求

¾对于贴合(如窗台密封条等)要求,基本与间隙面差一致

举例:机罩与翼子板的间隙面差(测量要素≥10cm)

1 在评价机罩与翼子板的间隙时,在距离机罩两端1cm的两个点之间任意一个点不

在公差范围内且符合5cm以上清晰可见标准,则判为机罩与翼子板间隙有缺陷。

2 在评价机罩与翼子板面差时,在距离机罩两端1cm的两个点之间任意一点不在公

差范围内则判为机罩与翼子板面差有缺陷。

机罩与前保险杠杠的间隙面差(测量要素<10cm)

1 间隙面差通常只取一个点测量,如果不在公差范围内则判为有缺陷

2 左右间隙面差同时可见,而且对整车外观有较大影响,需增加左右不对称的要求。

间隙和面差一.面差定义在断面图设计或工艺控制断面图中,分缝部位都会出现面差(配合错位)和公差的问题,没有面差的地方(零面差)也会出现公差控制的疑问,会出现基本出于下面的考虑:1、造型特征为了表现出布置的层次感或某种视觉效果,称为造型面差2、结构设计功能上的需要或空气动力学的需要设计的面差,称为功能面差3、为了生产制造控制上的需要设计出的面差,称之为工艺面差。

面差是一个设计的尺寸,一种几何特征,一定存在制造的误差,就要设计公差。

面差在设计时,如果不是简单的Offset命令产生的面差,以不同的测量基准得到的测量结果肯定不一样,在断面图中要标识出基准元素、目标元素、面差尺寸、公差上下限,就会用统一的设计、生产控制、检验方法,标识方法如图:Dimension:面差尺寸ES:上偏差EI:下偏差黑色粗线:基准元素symbol:标识面差的正负,当以基准元素正法向为基准,下凹时为负,凸起为正;无面差时为零,称为零面差这样就会将一般面差和零面差做为基本尺寸进行管理,进行公差设计,在断面设计中便于造型、结构设计、生产工艺、检验的统一交流,形成一种严格一致的工程语言。

BIW&Trim公差制定的基本考虑因素如下-1、外观造型影响因素:造型提供的表面都是分缝均匀,配合光顺,实际上生产不可能完全做的完全一样,基本上都是“呲牙咧嘴”,但是程度不一样,允许的误差范围在接受的范围之内,比较符合造型意图。

例如:例如5mm的分缝,±1mm的公差,在4-6范围内变化,可能不太好看;如果,±0.5mm公差,4.5-5.5范围内,就可以接受;,±0.25mm公差,4.75-5.25范围内,均匀一致,可能就很理想。

不同的产品定位、不同的位置,也应该要求不一样。

如果没有把握,可以将局部特征用3D数模将其极限状态画出来或用铣床铣出来对比评审一下,摆放一下,看一下是否可以接受,对于翘曲问题,有可能上偏差为零,下偏差-1mm 都可以;有的部位,±0.5mm;有可能上偏差为2mm,下偏差0也没问题。

间隙面差测量要求

间隙面差测量要求

2014.05.20

间隙面差测量要求

z质量部门在评价整车间隙面差状态的时候测量要求

对于任何一个缺陷,如果用户不能接受,一律判为A级缺陷

测量要素≥10cm,需要评价间隙过大、间隙过小、间隙不均、面差高出、面差低进、高低不平,对于间隙过大和间隙过小要求在5cm 以上清晰可见(即只有

一个点出现超差的不评价)

测量要素<10cm,则只测量一个点,通常取中点。

因此没有间隙不均和高低不平的要求(如果严重影响整车外观,则可以加严要求)通常从距离测量要素边缘1cm处开始评价

对于能同时可见的间隙面差(左右,前后),需增加间隙不对称,面差不对称的要求

对于贴合(如窗台密封条等)要求,基本与间隙面差一致

举例:机罩与翼子板的间隙面差(测量要素≥10cm)

1 在评价机罩与翼子板的间隙时,在距离机罩两端1cm的两个点之间任意一个点不

在公差范围内且符合5cm以上清晰可见标准,则判为机罩与翼子板间隙有缺陷。

2 在评价机罩与翼子板面差时,在距离机罩两端1cm的两个点之间任意一点不在公

差范围内则判为机罩与翼子板面差有缺陷。

机罩与前保险杠杠的间隙面差(测量要素<10cm)

1 间隙面差通常只取一个点测量,如果不在公差范围内则判为有缺陷

2 左右间隙面差同时可见,而且对整车外观有较大影响,需增加左右不对称的要求

汇总所有测量点的测量结果并制作跟踪曲线图,分析每一个点的变化情况,指导调试

将总装和焊装的相同测点的测量结果一一对应,分析总装与焊装同一点的变化情况,指导调试。

车身断面设计规范车身断面设计规范车身断面设计规范目录前言 (II)引言 (1)1 范围 (2)2 规范性引用文件 (2)3 术语及定义 (2)3.1断面的作用 (2)3.2断面的定义 (2)3.3断面的前期输入 (3)3.4断面的分类 (3)4 技术要求 (5)4.1断面的设计要求 (5)4.2断面设计的要点 (5)4.3断面的标注 (5)4.4断面的图纸要求 (6)5 断面设计流程 (6)6 断面检测规则 (7)7 断面代号 (8)8 主断面的内容实例 (11)车身断面设计规范前言本文规定了车身断面设计规范及注意事项。

本标准规定汽车断面设计规范,适用于M1、N1类汽车的断面可行性分析。

2规范性引用文件无。

3术语及定义3.1断面的作用断面主要定义整车的结构框架及结构硬点(尺寸、特征比例),定量研究局部结构的可行性,通过断面对汽车主要结构零件的可行性进行分析和布置,确定零件之间的结构形式,确定车身内外各处间隙,为下一步的车身分块和结构设计提供依据。

断面分析包括整车外覆盖件、内饰件、密封及相关电器元件的断面分析,通过断面分析可以检查结构搭接是否合理,零部件的布置、车身强度、人机法规、冲压焊接及总装工艺性等是否满足设计要求,所以,断面是整车设计的关键环节之一。

另外,断面还构建车身主体框架结构;定义整车各主要部件的配合形式;定义主要的配合尺寸;分析造型的工程可行性;指导详细三维数据的设计;反应整车构建刚度分布状况,定义各部件构件的力学性能指标;形成技术积累,缩短整车开发周期并提高整车工程研发质量,对方案结构的可行性进行初步研究。

3.2断面的定义断面是反映汽车关键部位结构状态的截面,它是用来约束造型与工程化设计的重要工程语言;贯穿于从油泥模型制作到结构设计完成的整个过程中,是工程化设计前对主要结构零件的可行性布置和分析的重要手段,确定零部件结构、搭接关系和安装方式,确定车身内外各处间隙、断差、运动件空间布置,确定整车的承载方式、空间及人机关系等,是汽车工程可行性分析的重要手段和指导整车结构设计的重要依据。

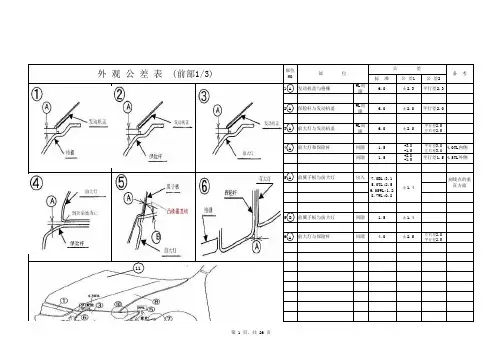

标 准公 差1公 差21发动机盖与格栅WL 间隙6.0±2.3平行差2.32保险杆与发动机盖WL 间隙 6.0±2.0平行差2.03前大灯与发动机盖WL 间隙 6.0±2.0平行差2.5左右差2.54前大灯和保险杆间隙 1.5+3.0-1.5平行差3.0左右差3.0间隙1.5+2.0-1.5平行差1.55前翼子板与前大灯出入5前翼子板与前大灯间隙 1.5±1.46前大灯与保险杆间隙 4.0±2.5左右差2.0平行差2.5外 观 公 差 表 (前部1/3)部位NO 公 差部 位7.0BL:3.15.0TL:2.59.05WL:1.28.7WL:0.8±1.4AAA 1211AA BA标 准公 差1公 差27翼子板与保险杆边界出入±3.08翼子板与发动机盖板间隙4±1.0左右差1.0平行差1.08翼子板与发动机盖板段差0±1.09翼子板与保险杆间隙1±1.0平行差1.09翼子板与保险杆出入7.5TL:0.3±1.55.8TL:0.4±1.58.2WL:0.6+1.5-1.98.5WL:0.6+1.5-1.910翼子板与发动机盖板边界出入WL 方向1.5以下10翼子板与发动机盖板边界出入0.8TL 方向1.0以下11发动机罩格栅与前挡玻璃部分间隙00.5以下部位NO 部 位公 差外 观 公 差 表 (前部2/3)1111AB AA B AB标 准公 差1公 差213A 立柱和前翼子板边界出入1.5以下A 立柱和前翼子板边界出入0 1.5以下发动机盖与前翼子板边界出入0 1.5以下A 立柱与前翼子板出入0±1.5A 立柱与前翼子板间隙 2.5±1.5平行差1.514发动机盖与清洗液喷头部分间隙00.5以下15保险杆与前雾灯不管理无干涉16前翼子板与侧下边梁间隙 3.0±1.5按车体指示前翼子板与侧下边梁出入0.5±1.5按车体指示公 差外 观 公 差 表 (前部3/3)部位NO部 位131416A B C D E A B 15标 准公 差1公 差2 1前挡饰条唇部与前挡部分间隙00.5以下前挡饰条唇部与前挡部分间隙00.5以下前挡饰条与顶盖间隙 5.2±1.5平行差1.5顶盖与前挡段差段差 2.7±1.82NO.1防护饰条与前翼子板端末出入0.6+3.0NO.2防护饰条与前门(前端)NO.2防护饰条与前门(后端)端末出入3.0+3.0NO.3防护饰条与前门(前端)端末出入4.0+3.0NO.3防护饰条与前门(后端)端末出入NO.1防护饰条与NO.2防护饰条边界出入0 1.0以下NO.2防护饰条与NO.3防护饰条边界出入0 1.0以下3立柱\顶盖侧及门框间隙 5.7±1.5立柱\顶盖侧及门框段差4B立柱处的前门框与后门框间隙 4.7±1.5平行差1.5B立柱处的前门框与后门框边界出入上端0.15 1.5以下±1.5 15.9TL:1.017.7TL:3.420.4TL:3.722TL:4.026TL:3.0外 观 公 差 表 (中部1/4)部位NO 部 位公 差12345 6A C D EA B C D E F GA BA B下端0.35 1.5以下5前翼子板与前门间隙 4.0±1.0平行差1.0前翼子板与前门门的出入0±1.06侧转向灯与车身部分间隙00.5以下标 准公 差1公 差2 8前门与后门TL间隙 4.5±1.0平行差1.0前门与后门前门出入0±1.09前防水条与后防水条WL段差0.2 1.5以下前防水条与后防水条BL段差0 1.5以下前门与后门上面WL边界出入0 1.0以下10前防水条与前门端末出入0.8±1.1后防水条与后门端末出入0.8±1.1门防水条与门框BL间隙00.5以下11后门与后翼子板间隙 4.0±1.0平行差1.0后门与后翼子板门的出入10WL\11WL:0±1.08WL:-0.1±1.0前门(前端下方)与前翼子板(基)5WL出入-0.7±1.0前门(后端下方)与后门(前方下端)(基)5WL出入0.6±1.0后门(后方下端)5.5WL与翼子板(基)出入 1.6±1.012顶盖饰条与前挡饰条部分间隙00外 观 公 差 表 (中部2/4)部位NO 部 位公 差A B8910 111213ABA B CABCABB-1 B-2 B-313挡水胶唇部与B立柱前框饰条TL间隙 1.3±1.3挡水胶唇部与B立柱后框饰条TL间隙 1.3±1.3挡水胶唇部与C立柱前框饰条TL间隙 1.5±1.5挡水胶唇部与镜座饰条TL间隙 1.5±1.5挡水胶唇部与中导槽饰条TL间隙 2.0±2.0挡水胶唇部与中导槽饰条TL间隙2.0±2.0标 准公 差1公 差214顶盖和S/R玻璃段差0.7+0.5-1.516前挡饰条唇部与A立柱部分间隙00.5以下前挡饰条与A立柱间隙4.1±2.0平行差2.5前挡饰条与前挡部分间隙0.5以下17镜座和门框间隙00.5以下镜座和外防水条间隙1.0±1.018镜座和A立柱间隙5.0±1.8镜座和门外板WL间隙2.0±1.319后防水饰板与后门端末出入3.3±2.020防水饰条唇部与门板部分间隙00.5以下21三角窗导杆与防水饰板间隙 2.5±1.5外 观 公 差 表 (中部3/4)公 差部位NO部 位141617181920A B C CD E A A A B A B A B C B F标 准公 差1公 差221前挡泥板后挡泥板接触部间隙0.5以下22门外把手与门外板全周间隙1.3±0.6平行差0.723后门框与C立柱间隙 5.7±1.5后门框与C立柱段差13.5WL :3.512WL :8.727TL :3.431TL :4.3部位NO 部 位公 差1.5以下外 观 公 差 表 (中部4/4)21212223A B标 准公 差1公 差21后挡密封条唇部与后挡玻璃部分间隙00.5以下后挡密封条唇部与顶盖部分间隙00.5以下顶盖与B/W玻璃(后挡玻璃)段差4.6±1.82后挡饰条唇部与后挡玻璃部分间隙00.5以下后挡饰条与C立柱间隙 5.0±2.0平行差2.0后挡饰条唇部与C立柱间隙0.5以下3后翼子板与行李箱盖间隙 4.3±1.0平行差1.0左右差1.0后翼子板与行李箱盖出入±1.04后翼子板与后保险杆WL 间隙 4.0±3.0平行差3.0后翼子板与后保险杆出入0.7±3.0平行差2.05后翼子板与组合灯间隙 2.0±1.5平行差1.2外 观 公 差 表 (后部1/3)部位NO 部 位公 差123456C A DA C BABA BA后翼子板与组合灯出入8.4WL :2.2910.0WL:2.5710.5WL:1.258.2BL :0.426后组合灯与后保险杆间隙 4.0±3.0平行差2.0后组合灯与后保险杆出入1.2±2.57.0BL 处标 准公 差1公 差27行李箱盖与后保险杆WL 间隙±4.55BL处间隙:8.0±3.0左右差3.08后挡玻璃与行李箱盖间隙图面值±1.5平行差1.59油箱盖与后翼子板上侧间隙 3.1±1.0平行差1.0下侧间隙 3.3±1.0平行差1.0前后间隙3.5±1.0平行差1.0油箱盖与后翼子板出入0.5±1.010顶盖饰条与侧围板间隙0.5以下11顶盖饰条后端与顶盖饰条TL 偏移饰条入0.5出+=1.1入-=1.6外 观 公 差 表 (后部2/3)公 差±1.5部位NO 部 位789101112BA BA B B A12尾翼与行李箱盖间隙0.5 1.0以下侧边1.5以下标 准公 差1公 差212翼子板半圆形部与后保险杆前端TL 出入0±3.0翼子板半圆形部与后保险杆前端WL 间隙0.7 1.2以下翼子板半圆形部与后保险杆前端出入0.5±1.514后组合灯与行李箱盖间隙L-C:4.7C-:4.7-5.7后组合灯与行李箱盖出入8.07-10.25WL:0.35-0.7±1.715后翼子板与行李箱盖a 处间隙 4.3±1.0平行差1.0l 处间隙 4.7±1.0平行差1.0后翼子板与行李箱盖出入±1.016行李箱盖与牌照灯饰条部分间隙0.5+1.2-0.3平行差1.0行李箱盖与牌照灯饰条(侧边)部分间隙1.0+1.2-0.8±1.7平行差1.5左右差2.0外 观 公 差 表 (后部3/3)公 差部位NO部 位12141516B C A B A B A B A标 准公 差1公 差21仪表罩与仪表板间隙0.3全周0.7以下仪表罩与仪表间隙3.0±1.52前挡玻璃与仪表板前端间隙 5.0±2.5玻璃框线与仪表板前端搭边5.0±3.03通风格栅与仪表板边间隙0.2全周0.7以下通风格栅与仪表板边段差1.0±1.04杂物箱上部间隙 2.0±1.0杂物箱横部间隙 1.5±1.0左右差1.5平行差1.0杂物箱正面段差 1.0±1.0杂物箱与箱锁间隙WL:2.1±0.5外 观 公 差 表 (仪表板1/5)公 差部位NO 部 位123456A B A B A B A C D B5开关与中央面板间隙 1.0全周±0.56仪表板与后操纵架间隙 1.0 1.8以下平行差1.07中央面板与音响间隙 1.0全周±0.5平行差0.7中央面板下部与小物箱间隙1.5±1.0标 准公 差1公 差29后操纵架与AT挡位指示器间隙 4.43+1.0-3.0后操纵架与AT挡位指示器间隙4.34+1.0-3.010烟灰盒与IP(仪表板)间隙 1.5+0.7-1.0烟灰盒与IP(仪表板)段差1.0±1.011转向柱套和仪表罩间隙 5.0(向上倾斜)±3.0转向柱套上部和下部间隙0+3.00转向柱套上部和下部段差0+3.00仪表板(向上倾斜时)和转向柱套间隙右8.2左9.5±3.0左右差3.012安全气囊边缘与仪表板段差0±1.0部位NO 部 位公 差外 观 公 差 表 (仪表板2/5)7910111213AA AB A B A B A BCD A安全气囊边缘与仪表板间隙0.7全周±0.513仪表板与A立柱内饰板间隙 1.0±1.0仪表板与门内饰板间隙6.0±3.5平行差2.014中央面板与仪表板间隙0.30.8以下标 准公 差1公 差215下面板间隙0.5±0.5下面板段差1.0±1.016仪表侧面板与仪表板侧边段差 1.0±1.0仪表侧面板与仪表板侧边间隙0.5全周±0.517控制开关与中央面板间隙0.50.7以下控制按压开关与中央面板间隙1.0±0.318后操纵台架与前烟灰盒左侧间隙 1.8+1.2-0.5后操纵台架与仪表板间隙1.5±0.7部位NO部 位公 差平行差1.5以下,见外 观 公 差 表 (仪表板3/5)14151617191820B AC A A B A B A B A B19仪表板与仪表板SW按钮间隙 1.0±1.0,无干涉仪表板SW按钮与SW按钮间隙1.0±1.0,无干涉20盖与仪表板段差0±1.0盖与仪表板间隙0.30.7以下21方向盘和A/B盖间隙 2.5±1.5方向盘和A/B盖段差±1.2标 准公 差1公 差21后操纵台架与杯架盖边TL间隙1.35+0.75-0.32杯架盖边与后操纵台架TL间隙0.7+0.5-0.2杯架盖边与后操纵台架出入1+0.5-1.03杯架盖边与后操纵台架BL间隙0.93+0.4-0.5左右差0.6以下杯架盖与后操纵台架BL间隙0.5±0.34盖面板与后操纵台架BL间隙0.50.8以下平行差0.4左右差0.4部 位公 差外 观 公 差 表 (仪表板4/5)部位NO 21A B A B A B A A B A B A5盖面板与后操纵台架TL间隙0.5±0.36盖面板与驻车制动面板TL间隙0.5+0.3-0.5标 准公 差1公 差27后操纵架与驻车制动面板BL间隙0.5+1.2-0.5胶盖与驻车制动面板BL间隙0.5+0.3-0.5后操纵架与驻车制动面板出入0.5+0.5-1.0胶盖与驻车制动面板出入0.5+0.7-0.58后操纵架与驻车制动面板TL间隙0.5+0.3-0.5胶盖与驻车制动面板TL间隙0.5+0.3-0.5部位NO 部 位公 差外 观 公 差 表 (仪表板5/5)A AA B C D A B标 准公 差1公 差21顶蓬与陶瓷黑框线间隙 3.5±2.6顶蓬与陶瓷黑框线搭边10±3.02顶蓬与接合密封条部分间隙搭边3.4无间隙3后挡风玻璃与顶蓬间隙A-1:3.5±2.6A-2:3.5+3.6-2.0顶蓬与陶瓷黑框线搭边 2.0±3.0公 差部位NO 部 位外 观 公 差 表 (内饰板1/5)123A B AA B4顶蓬与A立柱内饰板部分间隙搭边1.0 1.0以下5顶蓬与B立柱内饰板上部部分间隙搭边1.0 1.0以下6B立柱内饰板上部与接合密封条部分间隙搭边3.4无间隙7前挡屏蔽部与A立柱内饰板间隙 2.5±2.5前挡屏蔽部与A立柱内饰板搭边7.0±3.0接合密封胶和A立柱内饰板部分间隙搭边4.1无间隙标 准公 差1公 差28B 立柱内饰板上部与下部间隙0 1.0以下接合密封条与B立柱内饰板下部间隙1.0以下9顶蓬与C立柱内饰板部分间隙搭边1.0 1.0以下10接合密封条与C立柱内饰板间隙搭边3.3无间隙后挡玻璃与C立柱内饰板间隙2.5±2.5部位NO 部 位公 差外 观 公 差 表 (内饰板2/5)45678910A A A ABC AB AA B框线与C立柱内饰板搭边7.0±3.011顶蓬与室内灯间隙搭边1.50.5以下12前侧内饰板与前门内饰板间隙7.0±3.513门饰板与前门踏板间隙9.0±4.0前门踏板与侧边梁间隙0.51.7以下14前门内饰板与B立柱内饰板下部间隙7.0±3.5后门内饰板与B立柱内饰板下部间隙7.0±3.5后门内饰板与B立柱内饰板下部间隙 5.0±3.5后门前上端30mm内前门内饰板与前门内板间隙2.0以下15前门内饰板与三角饰盖间隙 1.0 3.0以下平行差1.5以下标 准公 差1公 差215前门内饰板与内把手间隙搭边2.0无间隙16SW 面板与门内饰板间隙0全周0.5以下17前侧内饰板与前踏板间隙 1.0±1.0公 差部位NO部 位外 观 公 差 表 (内饰板3/5)1112131415151617C A A A B A B B C A A A A18前踏板与B立柱内饰板下部间隙0 1.0以下19B 立柱内饰板与后踏板间隙 1.0±1.0后踏板与轮罩处内饰板间隙1.0以下20门拉手边与前门内饰板间隙搭边0.5全周0.5以下门拉手边与前门内饰板间隙搭边1.0全周0.5以下21门拉手与后门内饰板间隙搭边1.0全周0.5以下门拉手与后门内饰板间隙搭边1.0全周0.5以下标 准公 差1公 差222接合密封条和后轮罩内饰板间隙0 1.0以下C立柱内饰板和后轮罩内饰板间隙1.0以下23后门内饰板和后轮罩内饰板间隙7.0±3.5后门内饰板和后门内板间隙2.0以下部位NO部 位公 差外 观 公 差 表 (内饰板4/5)18192021A AB A B A B 222324A B A B24C立柱内饰板与后座靠背内饰板间隙 1.0±1.025顶蓬和A、B、C立柱和密封条的三角区间隙0 3.0以下26行李箱密封条和后仓末端内饰板间隙搭边2.5无间隙27盖和侧边梁外侧间隙00.5以下盖和侧边梁外侧间隙1.0以下标 准公 差1公 差228内后视镜29密封条和车体外侧段差 3.97.0以下公 差外 观 公 差 表 (内饰板5/5)部位NO 部 位摇动镜子时,镜座槽和镜座没有卡嗒松动声252627A A A AB 2829A标 准公 差1公 差2公 差部 位外 观 公 差 表 (坐标1/5)部位NO部位NO 部 位外 观 公 差 表 (坐标2/5)公 差标 准公 差1公 差2标 准公 差1公 差2外 观 公 差 表 (坐标3/5)部位NO 部 位公 差标 准公 差1公 差2外 观 公 差 表 (坐标4/5)部位NO 部 位公 差外 观 公 差 表 (坐标5/5)部位部 位公 差标 准公 差1公 差2外 观 公 差 表 (坐标5/5)部位NO 部 位。

车身间隙面差设计及其控制技术作者:李军会来源:《大众汽车·学术版》2018年第12期摘要在现阶段的汽车生产过程当中,车身间隙面差设计工作和其质量控制工作非常重要。

因为车身间隙面差设计和控制的质量将会影响到整体汽车的外观,而车辆外观的品质将会直接影响到消费者的消费决策,从而影响到汽车企业的经济利益。

为了实现更好的经济效益,汽车生产企业就必须要对车身的间隙面差进行科学的设计,并在实施过程中积极地采取有效控制策略。

这样才能解决车身间隙面差设计中存在的众多问题,从而打造高品质的汽车品牌。

关键词车身间隙面差设计;问题解决前言车身间隙面差测量工作是评价汽车制造精确度的重要因素,直接影响汽车的制造质量。

但是因为这项工作及其复杂,而且涉及的环节众多,间隙面差控制过程中不可避免的会出现很多问题。

而且由于国内的技术局限,测量方法非常有限,而且精确度不高,造成现阶段车身间隙面差的测量结果不好,影响到汽车制造行业的发展。

现阶段该行业急需有效的解决策略帮助提升测量质量。

1 车身间隙面差的定义1.1 测量因素影响车身间隙面差的主要作用就是通过测量来对车身的各部分零件能够合理的匹配,从而提升汽车的精密度,给用户更好的使用体验。

通过测量车身的间隙面差来让车身的组装更加严丝合缝,保证汽车的使用质量。

目前主要使用的测量的车身间隙面差的方法有机械式、数显式等几类。

首先机械式就是使用间隙尺、面差尺等工具对车身的间隙面差进行测量,这种方式比较传统,需要使用工具接触各种待测件进行,所以会对测量的零件造成一定的表面损伤。

而且它的测量精度低,但是使用的复杂程度却很高,所以这种车身间隙面差测量方法逐渐被淘汰。

数显式测量是在机械式测量的基础上的一个改进,通过数显的测量设备能够直接读出测量的数值,测量的精确性比较高。

但是它的操作也比较复杂,而且测量的局限性也比较高,在一些曲面难以实施。

目前还有电感式和激光式的测量方式。

这些较新的方式操作简单而且测量精度高,对数据的处理也很及时准确,所以现阶段被广泛应用,故车身间隙面差的定义要与实际的测量手段相匹配。

上海同济同捷科技有限公司企业标准TJI/YJY车身缝隙图设计规范2005-XX-XX发布2005-XX-XX实施前言本标准对车身外表面分缝间隙设计的具体内容和要求作出具体规定,适用于本公司负责设计的各类车型的车身、驾驶室。

由于各种车型对表面缝隙的要求不尽相同,本标准所列的数据为推荐值,在设计时可根据客户要求选用。

本标准的附录A为规范性附录。

本标准由上海同济同捷科技有限公司提出。

本标准由上海同济同捷科技有限公司质量与项目管理中心归口管理。

本标准主要起草人车身缝隙图设计规范1. 范围本标准规定了外表面缝隙的代号及推荐值,分缝间隙的标注方法及检验规则。

本标准适用于本公司负责设计的各类轿车车身及载货汽车驾驶室外表面的分缝间隙设计。

2. 规范性引用文件2.1车身主断面设计的规定2.2车身密集断面检验标准2.3样车车身外表面间隙与段差测量标准3.术语和定义3.1 车身分缝间隙:车身外表面两个零件的可见缝隙。

3.2 分缝间隙的分类3.2.1运动件与运动件之间的缝隙,如前车门与后车门的间隙。

3.2.2 运动件与固定件之间的缝隙,如车门与门框之间的缝隙、发动机罩及行李箱盖的周边间隙。

3.2.3 固定件与固定件之间的缝隙,如前保险杠与前翼板之间的缝隙、前大灯与翼子板之间的缝隙。

4. 分缝间隙图的要求:4.1 分缝间隙图应包括三个内容:4.1.1 车身分缝间隙图明细表,应具有分缝代号、分缝位置、间隙推荐值等内容。

4.1.2 分缝间隙布置图可用立体图或平面三视图来表示,表明各种代号的分缝间隙在车身表面的布置情况。

4.1.3 设计主断面图对关键部位的分缝间隙还需以断面形式来表示。

4.2 所标注的分缝间隙值为该外表面的法向实际值,而不是投影值,为表达清楚该间隙的性质,可用断面来表示。

4.3 分缝间隙图上的数值必须与该处主断面的设计值一致。

4.4 对于逆向设计项目,其分缝间隙数值的确定方向参照《样车车身外表面间隙与段差测量标准》执行。

内外饰件面差及间隙设计规范

前言

为使各部门工作程序更加统一规范、技术资料完善、技术依据可靠,提供完备的汽车开发资料,并达到目标和要求,特制订本标准。

本规范在实践中进一步细化、充实和完善。

目录

内外饰件面差及间隙设计规范 (1)

前言 (2)

1.目的 (4)

2.含义 (4)

3.设计原则 (5)

4.实例 (5)

内外饰件面差及间隙设计规范

1.目的

为使设计的产品外观无缺陷、美观,设计过程中设置合理的面差和间隙是产品设计成功的一个步骤

2.含义

2.1面差:相邻两件边缘之间处面和面之间的高度差

2.2间隙:相邻两件配合处面和面之间的距离

3.设计原则

3.1 影响外观的零件必须设计面差,并保证合理的间隙;3.2 装配性要求高的地方必须设计面差,以避开装配误差;

3.3 为保证装配顺畅,必须设计合理间隙;

3.4 考虑变形因素

3.5 考虑产品零件大小因素

3.6 考虑产品工艺性能要求,例如皮纹、发泡等

4.实例

4.1 仪表台1

间隙和面差说明:

序号间隙面差序号间隙面差

10.50100.80

20811 2.8/20

30.50.5120.80

4 1.501330

5 1.50140.80.5

6101500

710160.51

80.501711

90.5018

皮纹:0.2~0.25最小脱模角度:3度

4.2 仪表台2。

设计间隙规范标准最新引言:设计间隙是指在产品组件之间预留的空间,以确保组件能够正确组装、运行并满足预期的功能。

随着技术的发展和市场需求的变化,设计间隙规范标准也在不断更新以适应新的挑战。

1. 目的和适用范围:本标准旨在为设计人员提供一个统一的参考框架,确保产品设计的一致性和可靠性。

适用于各种工业产品的设计和开发,包括但不限于电子设备、汽车零件、机械设备等。

2. 术语和定义:- 间隙:指两个接触面之间的空间距离。

- 最小间隙:组件能够正常工作所需的最小空间距离。

- 最大间隙:组件能够承受的最大空间距离,超过此值可能会影响产品性能。

3. 间隙设计原则:- 功能性:间隙设计应确保组件能够实现其功能,如散热、运动等。

- 美观性:间隙应符合产品的整体设计风格,不影响外观。

- 生产效率:间隙设计应考虑生产过程中的便利性和成本效益。

4. 间隙尺寸标准:- 电子设备:间隙应保持在0.1mm至0.5mm之间,以适应精密组件的装配。

- 汽车零件:间隙应根据零件的功能和承受力设计,通常在1mm至5mm之间。

- 机械设备:间隙设计应考虑机械运动和负载,通常在2mm至10mm之间。

5. 间隙测量方法:- 直接测量法:使用卡尺或千分尺直接测量间隙。

- 间接测量法:通过测量组件的尺寸来间接确定间隙大小。

6. 间隙公差控制:- 间隙公差应根据产品的重要性和功能需求来确定,通常在±0.1mm至±0.5mm之间。

7. 间隙优化建议:- 利用计算机辅助设计(CAD)软件进行间隙分析和优化。

- 定期对间隙标准进行审查和更新,以适应新材料和技术的发展。

8. 质量控制和检验:- 建立严格的质量控制流程,确保间隙尺寸符合设计要求。

- 采用自动化检测设备进行间隙尺寸的定期检验。

9. 附录:- 附录A:不同材料间隙设计推荐值。

- 附录B:常见产品间隙设计案例分析。

结语:设计间隙规范标准的制定和实施对于保证产品质量和市场竞争力至关重要。

上海同济同捷科技有限公司企业标准TJI/YJY车身仪表板的外表面圆角、间隙与段差测量标准2005-07-31发布2005-08-01实施上海同济同捷科技有限公司发布TJI/YJY前言本标准对Benchmark中车身仪表板的外表面圆角、间隙与段差测量的具体内容和要求作了较详细的规定,今后新设计的车型可参照本规定的测量方法来获取参考车的仪表板外表面圆角、间隙与段差。

使本公司的测量工作日趋规范化。

本标准的附录A为规范性附录。

本标准由上海同济同捷科技有限公司提出。

本标准由上海同济同捷科技有限公司质量与项目管理中心负责归口管理。

本标准主要起草人:邓建国张晓红TJI/YJY上海同济同捷科技股份有限公司企业标准车身仪表板的外表面圆角、间隙与段差测量规定1范围本标准规定了选择仪表板圆角、间隙及段差测量位置,测量的方法和要求。

“仪表板圆角、间隙及段差图”的设计规则。

本标准适用于公司所有车型仪表板外表面圆角、间隙及段差的测量。

2规范性引用文件3术语和定义3.1仪表板外表面圆角:和工艺结构、装配相关的圆角。

3.2仪表板外表面间隙:仪表板总成中各个配合件之间的间隙。

3.3仪表板外表面段差:仪表板总成中配合件的表面在相互配合处的落差值。

4要求4.1 选择测量位置的原则4.1.1 选择测量圆角位置的原则4.1.1.1各可见零件的周边4.1.1.2零件的可见外表面上与其他零件配合处周边4.1.2 选择测量间隙位置的原则两零件相互配合处周边4.1.3选择测量段差位置的原则“四周型”配合关系的零件外表面之间的落差4.2测量工具4.3测量方法4.3.1圆角值的测量方法4.3.1.1按照车身功能划分测量区域,并在每一个区域按特征变化设定若干测量点,原则上点的间距取100mm.4.3.1.2以车身y=0平面为基准,仪表板两侧的对称特征尽量取相同的圆角.4.3.2间隙值的测量方法4.3.2.1按照车身功能划分测量区域,并在每一个区域按特征变化设定若干测量点,原则上点的间距取100mm.4.3.2.2以车身y=0平面为基准,仪表板两侧的对称特征尽量取相同的间隙值.4.3.3按照车身功能划分测量区域,并在每一个区域按特征变化设定若干测量点,原则上点的间距取100mm.4.4测量结果4.4.1测量结果的记录测量完毕后填写测量记录表,并配合相应的图片说明以“仪表板间隙、圆角、段差图”的形式输出结果,见表V4.4.2.1“仪表板间隙、圆角、段差图示”应以线框图方式表示,并输出图片文件。

间隙和面差设计间隙和面差一.面差定义在断面图设计或工艺控制断面图中,分缝部位都会出现面差(配合错位)和公差的问题,没有面差的地方(零面差)也会出现公差控制的疑问,会出现基本出于下面的考虑:1、造型特征为了表现出布置的层次感或某种视觉效果,称为造型面差2、结构设计功能上的需要或空气动力学的需要设计的面差,称为功能面差3、为了生产制造控制上的需要设计出的面差,称之为工艺面差。

面差是一个设计的尺寸,一种几何特征,一定存在制造的误差,就要设计公差。

面差在设计时,如果不是简单的Offset命令产生的面差,以不同的测量基准得到的测量结果肯定不一样,在断面图中要标识出基准元素、目标元素、面差尺寸、公差上下限,就会用统一的设计、生产控制、检验方法,标识方法如图:Dimension:面差尺寸ES:上偏差EI:下偏差黑色粗线:基准元素symbol:标识面差的正负,当以基准元素正法向为基准,下凹时为负,凸起为正;无面差时为零,称为零面差这样就会将一般面差和零面差做为基本尺寸进行管理,进行公差设计,在断面设计中便于造型、结构设计、生产工艺、检验的统一交流,形成一种严格一致的工程语言。

BIW&Trim公差制定的基本考虑因素如下-1、外观造型影响因素:造型提供的表面都是分缝均匀,配合光顺,实际上生产不可能完全做的完全一样,基本上都是“呲牙咧嘴”,但是程度不一样,允许的误差范围在接受的范围之内,比较符合造型意图。

例如:例如5mm的分缝,±1mm的公差,在4-6范围内变化,可能不太好看;如果,±0.5mm公差,4.5-5.5范围内,就可以接受;,±0.25mm公差,4.75-5.25范围内,均匀一致,可能就很理想。

不同的产品定位、不同的位置,也应该要求不一样。

如果没有把握,可以将局部特征用3D数模将其极限状态画出来或用铣床铣出来对比评审一下,摆放一下,看一下是否可以接受,对于翘曲问题,有可能上偏差为零,下偏差-1mm 都可以;有的部位,±0.5mm;有可能上偏差为2mm,下偏差0也没问题。