蔡元培

- 格式:pptx

- 大小:1.28 MB

- 文档页数:21

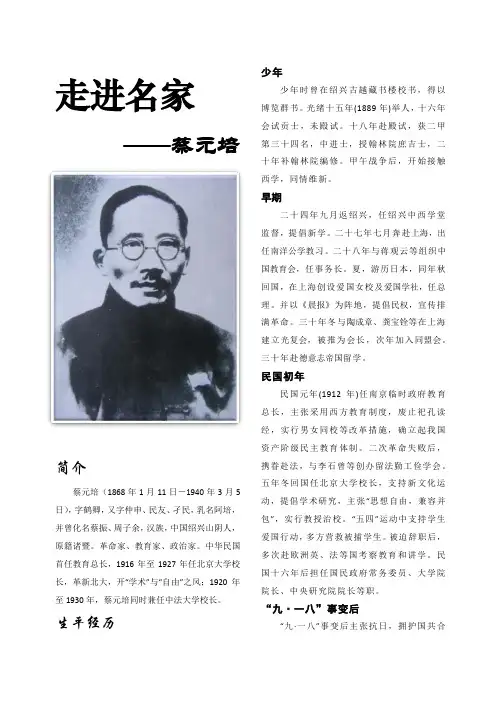

走进名家——蔡元培简介蔡元培(1868年1月11日-1940年3月5日),字鹤卿,又字仲申、民友、孑民,乳名阿培,并曾化名蔡振、周子余,汉族,中国绍兴山阴人,原籍诸暨。

革命家、教育家、政治家。

中华民国首任教育总长,1916年至1927年任北京大学校长,革新北大,开“学术”与“自由”之风;1920年至1930年,蔡元培同时兼任中法大学校长。

生平经历少年少年时曾在绍兴古越藏书楼校书,得以博览群书。

光绪十五年(1889年)举人,十六年会试贡士,未殿试。

十八年赴殿试,获二甲第三十四名,中进士,授翰林院庶吉士,二十年补翰林院编修。

甲午战争后,开始接触西学,同情维新。

早期二十四年九月返绍兴,任绍兴中西学堂监督,提倡新学。

二十七年七月奔赴上海,出任南洋公学教习。

二十八年与蒋观云等组织中国教育会,任事务长。

夏,游历日本,同年秋回国,在上海创设爱国女校及爱国学社,任总理。

并以《晨报》为阵地,提倡民权,宣传排满革命。

三十年冬与陶成章、龚宝铨等在上海建立光复会,被推为会长,次年加入同盟会。

三十年赴德意志帝国留学。

民国初年民国元年(1912年)任南京临时政府教育总长,主张采用西方教育制度,废止祀孔读经,实行男女同校等改革措施,确立起我国资产阶级民主教育体制。

二次革命失败后,携眷赴法,与李石曾等创办留法勤工俭学会。

五年冬回国任北京大学校长,支持新文化运动,提倡学术研究,主张“思想自由,兼容并包”,实行教授治校。

“五四”运动中支持学生爱国行动,多方营救被捕学生。

被迫辞职后,多次赴欧洲英、法等国考察教育和讲学。

民国十六年后担任国民政府常务委员、大学院院长、中央研究院院长等职。

“九·一八”事变后“九·一八”事变后主张抗日,拥护国共合作。

民国二十一年(1932年)与宋庆龄、鲁迅等发起组织中国民权保障同盟,积极开展抗日爱国运动。

曾电救杨开慧烈士,援救许德珩等爱国民主人士,营救丁玲、朱宜权等共产党员。

1940年3月5日在香港病逝。

蔡元培的生活总结一、简介蔡元培(1868年- 1940年),字季重,浙江宁波人。

他是中国近现代教育家、学者、政治家,以及民主革命家。

蔡元培对中国教育事业有着深远的影响,他提倡爱国主义教育,主张综合实践教育,积极推动教育现代化。

此外,蔡元培还是中国的第一位外交家和国际交流使者。

二、学术及职业生涯蔡元培于清朝末年留学日本,进入东京神田外国语学校学习欧洲语言和文化。

他在日本期间接触到了西方的现代教育理念,深受其影响。

归国后,蔡元培于北京大学、南京高等师范学校等多所学校任教,致力于推动中国教育的现代化。

蔡元培对于综合实践教育的主张非常重要。

他提倡学生在校期间参与社会实践活动,并注重培养学生的实际能力。

蔡元培还倡导师生关系的平等和友善,强调培养学生的独立思考能力和创造力。

三、爱国主义和民主思想蔡元培是一位热爱国家的爱国者,他坚信教育是振兴中华的重要途径。

他在教育中注重培养学生的爱国情怀,强调自尊自强的民族精神。

他认为教育应该是培养国家栋梁的根本途径,只有通过教育,才能培养出具有国际视野的新一代。

此外,蔡元培也是一位坚定的民主主义者。

他主张民主和平等,反对专制主义和压迫。

他希望通过民主制度来实现社会的稳定和进步。

蔡元培以身作则,身体力行地维护民主权利,并在政治上积极参与活动,努力为民众谋福祉。

四、国际交流与对外事务作为中国第一位外交家,蔡元培致力于推动中国的对外事务和国际交流。

他曾任职于中国驻联合国代表团,并积极参与国际事务。

蔡元培在国际舞台上发挥了重要的作用,为中国争取了国际声誉。

蔡元培还是世界教育会议的积极倡导者和促进者。

他提出了一系列有关教育的重要主张,并通过国际交流推动这些主张在全球范围内的传播和实践。

五、对后世的影响蔡元培对中国教育事业的贡献无法估量。

他推动了中国教育的现代化,培养了许多优秀的教育家和学者。

蔡元培的思想和理念对中国教育的发展产生了深远影响,并为中国培养了大批人才。

除此之外,蔡元培的民主思想和爱国主义情怀也对中国社会产生了深远影响。

蔡元培简介蔡元培简介蔡元培(1868-1940)近代民主革命家、教育家、科学家。

字鹤卿,号孑民。

清同治丁卯年十二月十七日(1868年1月11日)生于浙江绍兴府山阴县。

17岁考取秀才,18岁设馆教书。

青年时期,连续中举人、取进士、点翰林、授编修。

1898年,弃官从教,初任绍兴中西学堂监督、嵊县剡山书院院长、南洋公学特班总教习;1902年,组织中国教育会并任会长,创立爱国学社、爱国女学,均曾被推为总理。

1904年组织光复会,1905年参加同盟会。

1907年赴德国莱比锡大学研读哲学、心理学、美术史等。

武昌起义后回国,1912年1月就任南京临时政府教育总长。

不久,因不满袁世凯的专制而辞职,再赴德、法等国学习和考察。

1915年与李石曾等在法国组织勤工俭学会,次年与吴玉章等发起组织华法教育会,提倡勤工俭学。

1916年回国,次年任北京大学校长。

1921年,法国里昂大学、美国纽约大学,分别授予他文学、法学博士荣誉学位。

在1924、1926年中国国民党第一次、第二次全国代表大会上,入选中央监察委员会。

1927年,除任国民党中央政治会议委员、中央特别委员会常务委员、国民政府常务委员、监察院长、代理司法部长等职外,并倡议成立大学院作为全国最高学术教育行政机关,被任为大学院院长。

1928年辞去各行政职务,专任国立中央研究院院长。

还兼任交通大学、中法大学、国立西湖艺术院(后改为杭州艺专)等多所高等学校校长、院长以及故宫博物院理事长、北平图书馆馆长等职。

1932年,同宋庆龄、杨杏佛等在上海组织中国民权保障同盟,被推为副主席。

晚年,为抗日救亡事业奔波,努力促成国共合作。

1938年,被推为国际反侵略运动大会名誉主席。

1940年3月5日在香港病逝。

蔡元培是20世纪初中国资本主义教育制度的创立者。

他明确提出废止忠君、尊孔、尚公、尚武、尚实的封建教育宗旨。

倡导以军国民教育、实利主义教育为急务,以道德教育为中心,以世界观教育为终极目的,以美育为桥梁的资产阶级民主主义的教育方针,初步建立了资产阶级的新教育体制。

中国著名思想家蔡元培简介蔡元培(1868~1940),字鹤卿、孑民,号孑农,绍兴山阴(今越城区)人。

少年时曾在绍兴古越藏书楼校书,得以博览群书。

光绪十五年(1889)举人,十六年会试贡士,未殿试。

十八年补殿试,为进士,授翰林院庶吉士,二十年补翰林院编修。

甲午战争后,开始接触西学,同情维新。

二十四年九月返绍兴,任绍兴中西学堂监督,提倡新学。

二十七年七月奔赴上海,出任南洋公学教习。

二十八年与蒋观云等组织中国教育会,任事务长。

夏,游历日本,同年秋回国,在上海创设爱国女校及爱国学社,任总理。

并以《晨报》为阵地,提倡民权,宣传排满革命。

三十年冬与陶成章、龚宝铨等在上海建立光复会,被推为会长,次年参加同盟会。

三十年赴德国留学。

民国元年(1912)任南京临时政府教育总长,主张采用西方教育制度,废止祀孔读经,实行男女同校等改革措施,确立起我国资产阶级民主教育体制。

二次革命失败后,携眷赴法,与李石曾等创办留法勤工俭学会。

五年冬回国任北京大学校长,支持新文化运动,提倡学术研究,主张思想自由,兼容并包,实行教授治校。

五四运动中支持学生爱国行动,多方营救被捕学生。

-辞职后,屡次赴欧洲英、法等国考察教育和讲学。

民国十六年后担任国民政府常务委员、大学院院长、中央研究院院长等职。

九一八事变后,主张抗日,拥护国共合作。

民国二十一年(1932)与宋庆龄、鲁迅等发起组织中国民权保障同盟,积极开展抗日-。

曾电救杨开慧烈士,援救许德珩等爱国民主人士,营救丁玲、朱宜权等共产党员。

二十九年3月5日在香港病逝。

葬香港仔山巅华人公墓。

教育部北大在诔词中有当中西文化交接之际,先生应运而生,集中西文化于一身;其量足以容之!其德足以化之!其学足以当之!其才足以择之!呜呼!此先生所以成一代大师欤周恩来送挽联:从排满到抗日战争,先生之志在民族革命;从五四到-同盟,先生之行在民主自由。

毛泽东特发唁电:学界泰斗,人世楷模。

蔡元培培植家乡青年不遗余力,先后主办过绍郡中西学堂、绍兴府学堂、越郡公学、明道女校,曾任稽山中学名誉校董。

蔡元培:一生事教全心救国的人世楷模1. 引言1.1 蔡元培的生平简介蔡元培(1868年- 1940年),字季敬,号诱华,江苏省启东县人。

清末民初著名教育家、教育家、思想家、社会活动家。

祖籍浙江绍兴。

自小耳聪目明,聪颖过人。

幼年时跟随诗人黄遵宪学习书法和著作,继学习经史百家。

1896年在上海创办私塾学东书院,后升格为东吴大学,1991年更名为南洋公学,1921年更名为国立北京大学。

1918年出任北洋政府教育部长。

1928年担任国立北平大学校长,次年北平大学更名国立北京大学,继任第一任校长。

1931年创办中国自然科学地图,致力于发展现代科学技术。

蔡元培非常强调教育的普及和提高,提倡自主学习和探究,主张尊重学生的个性和发展。

他的办学理念影响了一代又一代的学子,成为中国近代教育史上的一座丰碑。

2. 正文2.1 蔡元培的教育理念蔡元培强调以德育为先。

他认为培养学生的品德和人格是教育的首要任务,只有树立正确的道德观念和价值观,才能成就一个真正优秀的人。

他提倡教育要注重塑造学生的品格,培养学生的良好习惯和道德观念,让他们成为有责任感、有担当的社会栋梁。

蔡元培倡导发展学生的综合素质。

他认为教育不仅要注重学生的学术能力,还要培养学生的全面发展,包括身心健康、社会适应能力、创新能力等各个方面。

他强调教育要注重培养学生的批判性思维和创新能力,让他们在面对问题时能够独立思考、解决问题。

蔡元培提倡注重个性发展。

他认为每个学生都是独一无二的个体,应该根据学生的特点和兴趣来制定教育方案,让每个学生都能找到适合自己发展的道路。

他主张教育要尊重学生的个性和独特性,激发他们的潜能,让他们在发展中实现自我价值。

蔡元培的教育理念强调以德育为先,发展学生的综合素质,注重个性发展。

他的教育理念深受人们的尊敬和赞扬,对当今教育事业仍具有启示意义。

2.2 蔡元培在教育事业中的贡献蔡元培在教育事业中的贡献非常突出,他致力于推动中国教育的改革与发展。

蔡元培(1868-1940年),浙江绍兴人,中国近代教育家、革命家、政治家。

他幼时接受传统教育,25岁经殿试中进士,被点为翰林院庶吉士,两年后升补翰林院编修。

这年中日甲午战争爆发,有识之士预感到国家将面临更大危机,提倡变法,蔡元培思想亦偏向维新,特别佩服谭嗣同。

戊戌维新失败后,蔡元培对清廷深感失望,返回绍兴,就职于新式学校。

蔡元培在晚清时期先后任教于中西学堂、上海澄衷学堂、南洋公学,还创立中国教育会、爱国学社、爱国女学。

另一方面,他创办《俄事警闻》(后改《警钟日报》),并加入中国同盟会,任上海分会会长,积极从事革命活动。

1907年,他在驻德公使孙宝琦资助下前往德国柏林,开始了四年的留学生涯,期间主要研究哲学、美学、心理学和民族学。

1911年武昌起义后,蔡元培回到上海。

次年中华民国临时政府在南京成立,他就任南京临时政府教育总长,任内颁行普通教育暂行办法及课程标准,确立了近代式的教育体制,并发表《对于新教育之意见》,描绘自己的教育蓝图。

同年7月,他因不满袁世凯专权,辞去教育总长之职,再赴欧洲。

1916年蔡元培回国,接任北京大学校长。

他支持陈独秀、胡适、李大钊、鲁迅(周树人)等人领导的新文化运动,提倡学术研究,主张“思想自由,兼容并包”,实行“教授治校”。

五四运动中,他支持学生的爱国行动,积极营救被捕学生。

1927年南京国民政府成立,蔡元培任大学院院长,专注于发展国家文教事业和学术研究。

他主张的大学院及大学区制,在中国教育史上是一个新尝试,并主张教育事业要与学术研究相配合。

1928年,蔡元培获任命为中央研究院院长,在他的领导下,中央研究院于储备人才、扶掖专家及促进国内外学术交流等方面,都有明显的成果。

1937年全面抗战爆发后,蔡元培原拟取道香港前往西南,主持西迁后的中央研究院,但因年老体弱而滞留于港。

居港期间他一直关心抗日活动,争取国际支持。

最终蔡元培于1940年在香港病逝。

蔡元培一生致力于教育事业,视教育为救国的基本途径。

蔡元培人物简介蔡元培(1868-1940),字鹤卿,又字仲申、民友、孑民,乳名阿培,曾化名蔡振、周子余。

浙江绍兴山阴县人。

著名革命家、教育家、政治家。

前清举人,1892年为翰林,1894年补翰林院编修,后任绍兴中西学堂监督。

1902年与章炳麟等发起组织爱国学社和爱国女学,创办《俄事警闻》(后改为《警钟日报》),提倡民权,鼓吹革命。

1904年组织光复会,次年加入同盟会。

辛亥革命后任南京临时政府教育总长,发表《对教育方针之意见》,批判封建教育制度。

提出修改学制、男女同校、废除读经等改革措施。

1917年任北京大学校长,积极支持李大钊等倡导的新文化运动,实行教授治校。

1927年任国民党政府大学院院长,后任中央研究院院长。

1931年“九一八”事变后,倡导抗日。

1932年与宋庆龄等人组织中国民权保障同盟,积极组织爱国民主抗日运动。

抗战爆发后,主张对日抗战,支持国共合作。

上海沦陷后,移居香港。

1940年3月5日病逝。

一百多年来,北大的校长走马灯似地换了不少人。

但是只要一提起北大校长,让人首先想起的还是蔡元培校长。

在北大昔日的历史传统和今日的格局气象中,蔡元培更内化为一种象征与启示,堪称风采依旧,因为有后来者“以口为碑,以心为碑,以文为碑”。

一、改造北京大学1917年1月,在黎元洪政府教育总长范源濂的敦请和孙中山的劝促下,出身翰林的前清举人蔡元培就任北京大学校长。

北京大学的前身,是1898年百日维新期间创立的京师大学堂。

当时,许多学生继承着清末老爷式的作风,只想混个毕业资格,作为升官发财的敲门砖。

少数肯读书的,也多抱着学而优则仕的观念,把读书当做求取功名利禄的捷径,对学术研究并无兴趣。

至于教员,不学无术、混饭度日的大有人在。

这就是他就任之前北大的校风。

蔡元培到校后,第一次发表演说,即指明:“大学学生当以研究学术为天职,不当以大学为升官发财的阶梯。

”为贯彻这一方针,他提出“学术自由,兼容并包”的办学思想,提倡民主精神,推广近代科学文明,广泛调整科系及课程设置,扩充文、理科各系,随后又沟通文理,合为一科,设置研究所,改年级制为学分制。

蔡元培的资料简介蔡元培民主进步人士,国民党中央执委、国民政府委员兼监察院院长。

下面是店铺给大家整理的蔡元培的资料简介,供大家参阅!蔡元培简介蔡元培,字鹤卿,又字仲申、民友、孑民,乳名阿培,并曾化名蔡振、周子余,汉族,浙江绍兴山阴县(今浙江绍兴)人,原籍浙江诸暨。

革命家、教育家、政治家。

民主进步人士,国民党中央执委、国民政府委员兼监察院院长。

中华民国首任教育总长,1916年至1927年任北京大学校长,革新北大开“学术”与“自由”之风;1920年至1930年,蔡元培同时兼任中法大学校长。

他早年参加反清朝帝制的斗争,民国初年主持制定了中国近代高等教育的第一个法令——《大学令》。

北伐时期,国民政府奠都南京后,他主持教育行政委员会、筹设中华民国大学院及中央研究院,主导教育及学术体制改革。

1927年参与发起“护国救党运动”,认为应当清党但反对杀人。

1928年至1940年专任中央研究院院长,贯彻对学术研究的主张。

蔡元培数度赴德国和法国留学、考察,研究哲学、文学、美学、心理学和文化史,为他致力于改革封建教育奠定思想理论基础。

1933年,蔡元培倡议创建国立中央博物院,并亲自兼任第一届理事会理事长。

1940年3月5日在香港病逝。

葬香港仔山巅华人公墓。

蔡元培人物生平1868年1月11日,同治丁卯年十二月十七日出生在浙江省绍兴府的山阴县。

1871年,同治辛未十年4岁的蔡元培入家塾。

1878年,光绪戊寅四年,蔡元培11岁,父亲蔡光普因病早逝。

1879年,光绪五年12岁时,寄居到姨母家读书。

1880年,光绪六年蔡元培13岁时由姨母家转到李姓塾师家读书。

1884年,光绪甲申十年蔡元培17岁时,考取秀才。

1885年,光绪十一年蔡元培18岁时,设馆教书。

1889年,光绪己丑十五年蔡元培22岁时中举人。

同年迎娶了他的第一位夫人王昭。

1890年,光绪十六年,蔡元培23岁时,进京会试得中成为贡士,未殿试。

1892年,光绪十八年蔡元培25岁时,经殿试中进士,被点为翰林院庶吉士。

蔡元培蔡元培(1868~1940)中国近代民主革命家、教育家。

字鹤卿,号孑民。

浙江绍兴人。

1868年1月11日(清同治六年十二月十七)生于一个商人世家。

十一岁丧父,家境从此萧条。

蔡元培自幼刻苦好学,博览群书,1883年中秀才,1889、1892年相继中举人、进士,授翰林院庶吉士,1894年补翰林院编修。

中日甲午战争后,开始接触西方资产阶级政治学说,并学习外语,1898年戊戌维新运动中,蔡元培同情维新派,尤其佩服激进的改良主义者谭嗣同。

他认为维新派失败是因为没有培养革新人才,决心兴办教育,一度任绍兴中西学堂监督。

1901年到上海任南洋公学特班总教习。

1902年参与创立中国教育会,任会长,并创立爱国女学和爱国学社,作为培养革命人才、进行秘密活动的机关。

1903年创办《俄事警闻》(后改名《警钟》日报)。

1904年参加军国民教育会暗杀团,11月,将暗杀团改组扩大,修订章程,创立东南地区反清革命斗争的重要组织——光复会。

1905年加入同盟会,任上海分会会长。

1906年春应聘任绍兴学务公所总理。

1907年6月赴德,在中国驻德使馆工作。

次年秋入莱比锡大学,攻读哲学、心理学、美术史学等学科。

武昌起义后回国,1912年1月出任南京临时政府教育总长,发表《对于教育方针之意见》,宣布废除忠君、尊孔、读经,改革学制,修订课程,实行小学男女同校,推行义务教育和社会教育等。

1912年7月,因不满袁世凯擅权而辞职。

不久旅居欧洲,从事著述。

旅法期间曾参与组织“留法勤工俭学会”和“华法教育会”。

1916年11月回国,次年1月任北京大学校长,提出“思想自由”、“兼容并包”的办学方针,并采取一系列具体措施,使北大面貌焕然一新。

五四运动前后,他站在维护新文化运动的立场上,提倡白话文,反对文言文;提倡科学与民主的新思想,反对封建主义的旧思想、旧礼教;提倡“劳工神圣”,反对军阀政客的巧取豪夺,使北大成为五四新文化运动的重要阵地。

蔡元培在中国国民党第一、二次全国代表大会上,先后被选为候补中央监察委员、中央监察委员。

中国近代教育家之蔡元培第一:人物介绍及评价蔡元培(1868~1940),字鹤卿,浙江绍兴人,中国近代著名的民主革命家和教育家。

他为我国的教育事业,尤其是高等教育事业的改革和发展,做出了重大贡献。

毛泽东评价他为“学界泰斗,人世楷模第二:著作《蔡元培全集》、《蔡元培教育论著选》等。

第三:观点1、“五育并举”的教育方针蔡元培认为教育的最终目的是造就“完全人格”。

1912年2月,他发表了著名的教育论文《对于教育方针之意见》,比较系统地提出了五育并举的思想,即:军国民教育、实利主义教育、公民道德教育、世界观教育和美感教育。

蔡元培认为,这五育是互相联系的,是一个统一的整体。

2、改革北京大学的教育实践蔡元培对北大进行全面改革的主要措施有:(1)抱定宗旨,改变校风。

蔡元培认为,大学应当成为研究高深学问的学府,这是蔡元培的办学指导思想,也是其大学教育的出发点。

因此,蔡元培改革北大的第一步是明确大学的宗旨,并为师生创造研究高深学问的条件和氛围。

具体内容有:①改变学生的观念;②整顿教师队,延聘积学热心的教员;③发展研究所,广积图书,引导师生研究兴趣;④砥砺德行,培养正当兴趣。

(2)贯彻“思想自由,兼容并包”的办学原则。

“大学者,囊括大典,网罗众家之学府也”。

蔡元培明确声明,在学术上“循‘思想自由’原则,取兼容并包主义”,这是他治理北京大学的基本指导思想。

(3)教授治校,民主管理。

(4)学科与教学体制改革。

具体内容包括:①扩充文理,改变“轻学而重术”的思想;②沟通文理,废科设系;③改年级制为选科制。

3、教育独立思想教育独立的基本要求可大致归结为:(1)教育经费独立:(2)教育行政独立;(3)教育学术内容独立;(4)教育脱离宗教而独立。

1912年1月,蔡元培出任南京临时政府教育总长,主持制定“壬子癸丑学制,4、主持制定“壬子癸丑学制”壬子癸丑学制,1912-1913年间民国政府制定公布的学校系统。

这两年旧历分别称壬子年、癸丑年,故称壬子癸丑学制。

蔡元培简介蔡元培(1868-1940)近代民主革命家、教育家、科学家。

字鹤卿,号孑民。

清同治丁卯年十二月十七日(1868年1月11日)生于浙江绍兴府山阴县。

17岁考取秀才,18岁设馆教书。

青年时期,连续中举人、取进士、点翰林、授编修。

1898年,弃官从教,初任绍兴中西学堂监督、嵊县剡山书院院长、南洋公学特班总教习;1902年,组织中国教育会并任会长,创立爱国学社、爱国女学,均曾被推为总理。

1904年组织光复会,1905年参加同盟会。

1907年赴德国莱比锡大学研读哲学、心理学、美术史等。

武昌起义后回国,1912年1月就任南京临时政府教育总长。

不久,因不满袁世凯的专制而辞职,再赴德、法等国学习和考察。

1915年与李石曾等在法国组织勤工俭学会,次年与吴玉章等发起组织华法教育会,提倡勤工俭学。

1916年回国,次年任北京大学校长。

1921年,法国里昂大学、美国纽约大学,分别授予他文学、法学博士荣誉学位。

在1924、1926年中国国民党第一次、第二次全国代表大会上,入选中央监察委员会。

1927年,除任国民党中央政治会议委员、中央特别委员会常务委员、国民政府常务委员、监察院长、代理司法部长等职外,并倡议成立大学院作为全国最高学术教育行政机关,被任为大学院院长。

1928年辞去各行政职务,专任国立中央研究院院长。

还兼任交通大学、中法大学、国立西湖艺术院(后改为杭州艺专)等多所高等学校校长、院长以及故宫博物院理事长、北平图书馆馆长等职。

1932年,同宋庆龄、杨杏佛等在上海组织中国民权保障同盟,被推为副主席。

晚年,为抗日救亡事业奔波,努力促成国共合作。

1938年,被推为国际反侵略运动大会名誉主席。

1940年3月5日在香港病逝。

蔡元培是20世纪初中国资本主义教育制度的创立者。

他明确提出废止忠君、尊孔、尚公、尚武、尚实的封建教育宗旨。

倡导以军国民教育、实利主义教育为急务,以道德教育为中心,以世界观教育为终极目的,以美育为桥梁的资产阶级民主主义的教育方针,初步建立了资产阶级的新教育体制。

蔡元培简介_750字

作文初中作文高中作文

小学作文作文网

蔡元培(1868-1940)

字鹤卿、孑民,号鹤庼。

浙江绍兴人。

民主主义革命家,著名的思想家、教育家。

清光绪年间进士,1892年补授翰林院庶吉士,1894年补编修,有深厚的汉学功底。

1894年中日战争后,开始接触西学,受民主革命思想影响,立志举办新式教育。

1898年起历任绍兴中西学堂监督,上海南洋公学特班总教习,先后参与发起成立中国教育会、光复会,亲任会长。

1905年加入同盟会,任上海分部负责人。

1907年赴德国留学,进莱比锡大学攻读哲学、伦理学、文学等课程,接受进化论观点,主张教育救国。

辛亥革命后回国,出任南京临时政府第一任教育总长,仿照西方教育制度建立我国近代的教育体制。

1915年与吴玉章等人组织留法勤工俭学会和

华法教育会。

1917年任北京大学校长,在主持北京大学工作期间,主张“思想自由,兼容并包”,为新文化、新思想的传播开拓道路,并实行民主管理和教授治校,提倡学生德、智、体、美、劳全面发展。

这些革新思想与措施不仅推动了北京大学使之成为当时新文化运动的发源地与中心,而且对我国近代教育产生深远影响。

1927年离开北京大学,先后任南京国民政府大学院院长、中央研究院院长、监察院院长,

北平图书馆馆长,中国民权保障同盟副主席,国际反侵略大会中国分会名誉会长。

蔡元培教授毕生从事民主革命和现代教育事业,为之做出了重大贡献,被中国共产党誉为“现代知识界的卓越前驱”。

博学多识,对哲学、美学、伦理学、教育学等学科,均有研究和建树,论著约300万字,都收入《蔡元培全集》。

蔡元培:中国教育之父蔡元培(1868—1940),字鹤卿、孑民,号孑农,绍兴山阴(今越城区)人,近代著名的民主革命者、教育家、政治家。

中华民国首任教育总长,开启一代“学术”与“自由”之风。

蔡元培出身于商贾之家,少年时期饱读经史,17岁考取秀才,18岁任塾师,21岁中举人,24岁中进士,26岁升补翰林院编修。

1898年,戊戌变法失败,他认为革新必先培养人才,于是走上倡导教育救国之路。

同年9月,他弃官归里,任绍兴中西学堂监督。

20世纪初,他在上海组织中国教育会,创办爱国女校和爱国学社,致力于打破封建主义教育,为反清革命培养人才。

1906~1916年间,他赴德法留学,为兼通中西文化奠定了基础。

1912年他出任中华民国第一任教育总长,对封建教育进行改革,初步建立了资产阶级教育体系。

1917年任北京大学校长后,提出“思想自由”“兼容并包”的办学方针,对北大进行全面改革,使之成为新文化运动的中心,成为研究学术、传播新思想、培养新人才的基地。

“九一八”事变后,他积极主张抗日,与宋庆龄、鲁迅等发起组织中国民权保障同盟,反对国民党的倒行逆施,援救了一批革命志士和爱国青年。

晚年,为抗日救亡事业奔波,努力促成国共合作。

蔡元培的一生,主要以教育和科学作为事业的支柱,为中国文化教育事业的发展作出了巨大贡献,功绩卓著,影响深远。

蔡元培写了许多教育方面的著作,后人将其收入《蔡元培选集》《蔡元培教育文选》和《蔡元培全集》中。

蔡元培非常重视健全人格教育,提出“五育”并举主张。

1912年初在出任教育总长时提出,教育方针为“在普通教育,务顺应时势,养成共和国民健全之人格”。

同年2月,他在《对于新教育之意见》中,提出军国民主义教育、实利主义教育、公民道德教育、世界观教育及美感教育五项主张。

他把教育分为“隶属于政治”与“超乎政治”两类。

隶属于政治的有军国民教育、实利主义教育和道德教育三者;超乎政治的则是世界观教育和美育、实利主义教育和道德教育三者。