4.2第四章_魏晋南北朝(下)

- 格式:ppt

- 大小:1.31 MB

- 文档页数:38

初中历史(人教版)九年级下册《魏晋南北朝的文化》课件初中历史(人教版)九年级下册《魏晋南北朝的文化》课件魏晋南北朝是中国历史上一个重要的时期,这个时期的文化和思想变动丰富多样,极富创造力。

本课件将带领大家了解魏晋南北朝的文化特点及其对中国历史的影响。

一、政治与军事动荡魏晋南北朝时期,中国政治局势不断变动,出现了多个王朝和割据政权。

在这个时期,政治更加分散,官僚体制崩溃,地方势力增强。

1. 分裂的朝代魏晋南北朝时期,先后出现了魏、晋、隋、北齐、北周等多个朝代。

这些朝代在政权交替、国家疆域变动方面都起到了重要作用。

2. 地方割据在魏晋南北朝时期,地方势力得以扩大,官僚体制逐渐崩溃。

多个豪族、地方势力建立了割据政权,使得中国政治更加分散。

3. 五胡乱华五胡乱华是指五胡族群对华夏汉族的侵袭和统治。

在魏晋南北朝时期,五胡族群分别建立了鲜卑、氐、羯、羌、冉闵等政权,对中国政局产生了重要的影响。

二、魏晋南北朝文化的多样性1. 文学艺术繁荣魏晋南北朝时期,文学艺术得到了很大的发展。

文学方面,以陶潜、陆机、干宝等为代表的一大批文学家产生了许多优秀的作品;艺术方面,中国石窟艺术逐渐兴盛起来。

2. 道教的兴起魏晋南北朝时期,道教的影响力逐渐扩大。

许多士人投身于道教修行,并将自己的思想融入到对应的经典之中。

3. 佛教的传播佛教自东晋时期传入中国,到了南北朝时期已经开始扎根。

在魏晋南北朝时期,佛教逐渐传播开来,并与中国传统文化融合。

4. 文化思潮的兴盛魏晋南北朝时期,儒家、道家、墨家等思潮并存。

文化学术出现了多元化的发展趋势,充分体现了这个时期的文化多样性。

三、魏晋南北朝文化的影响1. 对后世文化的影响魏晋南北朝时期文化的兴盛,为后来的文化发展奠定了基础。

这个时期的文学艺术成就为后世文人提供了范本,对中国文化产生了深远的影响。

2. 融合外来文化魏晋南北朝时期中国文化面对外来文化的碰撞,不断吸收、融合并发展了新的文化。

佛教和道教的传播,使得中国文化与印度文化、中亚文化产生了相互影响。

中国文学批评史作业习题集第一章绪论一、单项选择题1、一般而言,主要影响文学的外部规律方面的是()。

A.儒家思想 B.道家思想 C.佛家思想 D.墨家思想2、主要影响文学的内部规律方面的是()。

A.儒家思想 B.道家思想 C.佛家思想 D.墨家思想3、中国文学批评史体系的两大支柱教化说和()。

A.意境说 B.文气说 C.兴趣说 D.神韵说4、《词话丛编》的编者是()。

A.夏承焘 B.王国维 C.况周颐 D.唐圭璋5、最早运用评点的批评方法的批评家是南宋末年的()。

A.金圣叹 B.张竹坡 C.朱彝尊 D.刘辰翁二、多项选择题1、中国文学批评史体系的两大支柱是()。

A.意境说 B.文气说 C.教化说 D.神韵说 E.兴趣说2、重要的文学评点有()。

A.毛宗岗的《三国演义》评点 B.张竹坡的《金瓶梅》评点C.脂砚斋的《红楼梦》评点 D.刘辰翁的《水浒传》评点E.毛宗岗的《金瓶梅》评点三、填空题:1、1927年,_____的《中国文学批评史》由中华书局正式出版,标志着现代形态的中国文学批评史学科正式形成。

2、_____年10月17日至21日由中国中外文艺理论学会、中国社会科学院文学研究所等单位在陕西师范大学首次召开“中国古代文论的现代转换”学术研讨会。

四、简答题1、简述中国文学批评史的学科性质。

2、中国文学批评史兴起的原因何在?3、简述中国文学批评史的表现形态。

五、论述题1、中国文学批评史的民族特色主要有哪些?2、论述中国文学批评史的发展历程。

第二章先秦文学批评一、单项选择题1、先秦诸子中最重视文艺的是()。

A.儒家 B.道家 C.佛家 D.墨家2、称“诗言志”说为儒家诗论“开山的纲领”的人是()。

A.朱光潜 B.朱自清 C.王国维 D.陈中凡二、多项选择题1、由孟子开创的文学批评方法有()。

A.以意逆志 B.品第高下 C.知人论世 D.神韵说 E.文质彬彬2、荀子开后世()三位一体文学观的先河。

A.自然 B.文质 C.明道 D.征圣 E.宗经3、提出“诗言志”命题的先秦典籍有()。

汉魏晋南北朝文学教案第一章:汉代文学1.1 背景介绍介绍汉代历史背景,包括政治、经济、社会等方面。

强调汉代文学的发展与时代背景的关系。

1.2 汉代诗歌解释汉乐府、古体诗、近体诗等诗歌形式。

分析汉代著名诗人的作品,如《诗经》、《楚辞》等。

解读汉代诗歌的主题思想和艺术特色。

1.3 汉代散文介绍汉代散文的发展和特点。

分析汉代著名散文作品,如《史记》、《汉书》等。

强调汉代散文在文学史上的重要地位。

第二章:魏晋南北朝文学2.1 背景介绍介绍魏晋南北朝历史背景,包括政治、经济、社会等方面。

强调魏晋南北朝文学的发展与时代背景的关系。

2.2 魏晋南北朝诗歌解释魏晋南北朝诗歌的特点和风格。

分析魏晋南北朝著名诗人的作品,如曹操、曹植、陶渊明等。

解读魏晋南北朝诗歌的主题思想和艺术特色。

2.3 魏晋南北朝散文介绍魏晋南北朝散文的特点和风格。

分析魏晋南北朝著名散文作品,如《文心雕龙》、《世说新语》等。

强调魏晋南北朝散文在文学史上的重要地位。

第三章:汉代辞赋3.1 辞赋概述介绍辞赋的起源和发展历程。

强调辞赋在汉代文学中的重要地位。

3.2 汉代著名辞赋家及作品分析汉代著名辞赋家的作品,如司马相如、扬雄等。

解读汉代辞赋的主题思想和艺术特色。

3.3 辞赋的创作技巧与鉴赏介绍辞赋的创作技巧,如对仗、排比、夸张等。

教授如何欣赏和评价辞赋作品。

第四章:魏晋南北朝辞赋4.1 辞赋的发展与特点介绍魏晋南北朝辞赋的发展和特点。

强调魏晋南北朝辞赋在文学史上的重要地位。

4.2 魏晋南北朝著名辞赋家及作品分析魏晋南北朝著名辞赋家的作品,如谢灵运、萧统等。

解读魏晋南北朝辞赋的主题思想和艺术特色。

4.3 辞赋的创作技巧与鉴赏复习辞赋的创作技巧,如对仗、排比、夸张等。

教授如何欣赏和评价魏晋南北朝辞赋作品。

第五章:汉代小说5.1 小说概述介绍小说的起源和发展历程。

强调小说在汉代文学中的重要地位。

5.2 汉代著名小说家及作品分析汉代著名小说家的作品,如班固、张衡等。

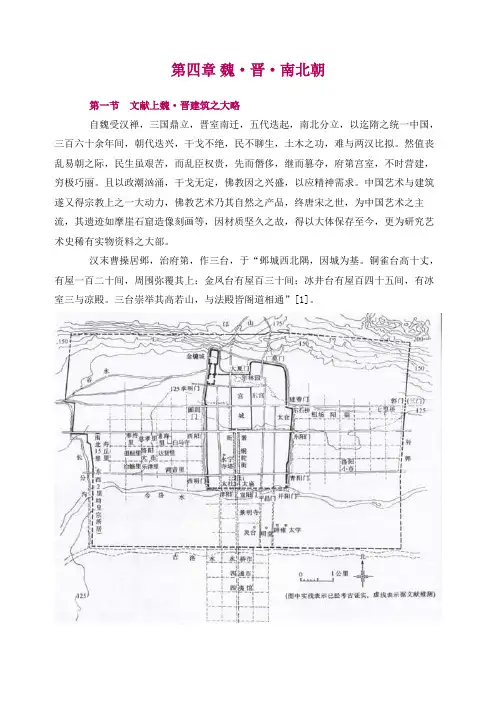

第四章魏·晋·南北朝第一节文献上魏·晋建筑之大略自魏受汉禅,三国鼎立,晋室南迁,五代迭起,南北分立,以迄隋之统一中国,三百六十余年间,朝代迭兴,干戈不绝,民不聊生,土木之功,难与两汉比拟。

然值丧乱易朝之际,民生虽艰苦,而乱臣权贵,先而僭侈,继而篡夺,府第宫室,不时营建,穷极巧丽。

且以政潮汹涌,干戈无定,佛教因之兴盛,以应精神需求。

中国艺术与建筑遂又得宗教上之一大动力,佛教艺术乃其自然之产品,终唐宋之世,为中国艺术之主流,其遗迹如摩崖石窟造像刻画等,因材质坚久之故,得以大体保存至今,更为研究艺术史稀有实物资料之大部。

汉末曹操居邺,治府第,作三台,于“邺城西北隅,因城为基。

铜雀台高十丈,有屋一百二十间,周围弥覆其上;金凤台有屋百三十间;冰井台有屋百四十五间,有冰室三与凉殿。

三台崇举其高若山,与法殿皆阁道相通”[1]。

魏文帝受汉禅(公元220 年),营洛阳宫,初居北宫,以建始殿朝群臣。

明帝“起昭阳、太极殿,筑总章观..”,“高十余丈,建翔凤于其上。

又于芳林园中起陂池,..通引谷水,过九龙殿前,为玉井绮栏,蟾蜍含受,神龙吐出..”[2]。

又治许昌宫,起景福[3]承光殿。

土木之功为三国最。

孙权都建业,节俭不尚土木之功,至孙皓起昭明宫,始破坏诸营,大开园囿,起土山楼观,缀施珠玉,穷极伎巧[4]。

刘备在蜀,营建较少,然起传舍,筑亭障,自成都至白水关四百余区,殆尽力于军事国防之建筑也[5]。

晋初仍魏,宫殿少有损益。

武帝即位,即营太庙,“致荆山之木,采华山之石,铸铜柱十二,涂以黄金,镂以百物,缀以明珠。

”其后,太庙地陷,“遂更营新庙,远致名材,杂以铜柱,陈勰为匠,作者六万人。

”[6]东晋元帝立宗庙社稷于建康。

“即位东府,殊为俭陋。

元明二帝,亦不改制。

”[7]成帝时,“苏硕攻台城,焚太极,东堂秘阁皆尽”,乃“以建平园为宫。

”翌年乃“造新宫,始缮苑城。

”孝武帝改作新宫,内外军六千人营筑。

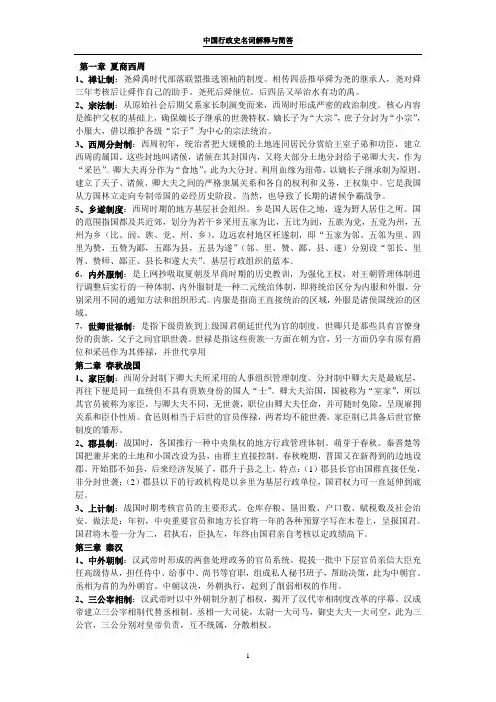

第一章夏商西周1、禅让制:尧舜禹时代部落联盟推选领袖的制度。

相传四岳推举舜为尧的继承人,尧对舜三年考核后让舜作自己的助手。

尧死后舜继位。

后四岳又举治水有功的禹。

2、宗法制:从原始社会后期父系家长制演变而来,西周时形成严密的政治制度。

核心内容是维护父权的基础上,确保嫡长子继承的世袭特权。

嫡长子为“大宗”,庶子分封为“小宗”,小服大,借以维护各级“宗子”为中心的宗法统治。

3、西周分封制:西周初年,统治者把大规模的土地连同居民分赏给王室子弟和功臣,建立西周的属国。

这些封地叫诸候,诸候在其封国内,又将大部分土地分封给子弟卿大夫,作为“采邑”。

卿大夫再分作为“食地”,此为大分封。

利用血缘为纽带,以嫡长子继承制为原则。

建立了天子、诸候、卿大夫之间的严格隶属关系和各自的权利和义务,王权集中。

它是我国从方国林立走向专制帝国的必经历史阶段。

当然,也导致了长期的诸候争霸战争。

5、乡遂制度:西周时期的地方基层社会组织。

乡是国人居住之地,遂为野人居住之所。

国的范围指国都及共近郊,划分为若干乡采用五家为比,五比为闾,五族为党,五党为州,五州为乡(比、闾、族、党、州、乡)。

边远农村地区衽遂制,即“五家为邻、五邻为里、四里为赞,五赞为鄙,五鄙为县,五县为遂”(邻、里、赞、鄙、县、遂)分别设“邻长、里胥、赞师、鄙正、县长和遂大夫”。

基层行政组织的蓝本。

6,内外服制:是上网抄吸取夏朝及早商时期的历史教训,为强化王权,对王朝管理体制进行调整后实行的一种体制,内外服制是一种二元统治体制,即将统治区分为内服和外服,分别采用不同的通知方法和组织形式。

内服是指商王直接统治的区域,外服是诸侯国统治的区域。

7,世卿世禄制:是指下级贵族到上级国君朝廷世代为官的制度。

世卿只是那些具有官僚身份的贵族,父子之间官职世袭。

世禄是指这些贵族一方面在朝为官,另一方面仍享有原有爵位和采邑作为其俸禄,并世代享用第二章春秋战国1、家臣制:西周分封制下卿大夫所采用的人事组织管理制度。

《中国教育史》课程教学大纲课程名称:中国教育史课程类别:教师教育必修课适用专业:小学教育考核方式:考试总学时、学分: 32学时、2学分其中实践学时: 0 学时一、课程教学目的《中国教育史》是小学教育专业必修课程之一。

通过本课程的学习,一是让学生了解中国教育思想和教育制度的产生、变革和发展轨迹及其演变规律的知识;二是树立历史唯物主义的教育发展观,形成批判的思维品质,具备初步的教育史研究能力;三是增强学生的民族自信心,鼓舞学生创建有中国特色的教育科学的自信心,激励学生献身教育事业的精神。

二、课程教学要求1.注意本课程与教育学原理、中国历史等课程相关内容的链接,注意学科的贯穿。

2.注意讲清本课程中的基本概念和基本理论,在保持课程的科学性及系统性的基础上,应突出重点、难点,并努力反映本学科的新成就,新动向。

3.教学过程中注意处理古代、近代、现代不同时期教育发展的关系。

4.注意理论与实践的联系,使学生能运用一定的历史研究方法去独立探寻教育史的相关问题;能通过古今中外的对比,集思广益,借古明今,对我国当前教育提出反思性建议。

5.注意帮助学生确立唯物主义的历史观,使学生能正确评价不同历史时期不同背景下教育家的思想观点及其产生原因,理解其现实意义;能正确看待和评价一些重大历史事件,深入了解后继的思想。

6.教学过程中有效利用现代化教学手段。

7.在教学中处理好教师讲授与学生自学的关系,教学与科研的关系,必要时对重点章节,可在讲授基础上,引导学生查阅资料,并进行课后学习兴趣小组讨论,写出读书报告,以培养学生综合分析问题的能力。

三、先修课程本课程以中国历史、教育学等为先行课程。

四、课程教学重、难点课程重点:本课程的重点是从先秦时期中国文化的百花齐放、百家争鸣为起点到汉唐儒学核心地位的形成及宋元以后理学的发展做系统的分析和梳理,思考中国文化、教育的特征;对民国时期教育变革的动力及阻力进行思考,分析其历史和现代意义;对新中国成立后教育的发展做客观理性的思考和分析。

第四章魏晋南北朝时期的西域一、西域政治形势及鲜卑、柔然、高车、厌哒在西域的争夺汉末董卓之乱,犹如一股强劲的旋风,使飘摇欲坠的汉王朝土崩瓦解。

与军阀割据、王室贵族自相杀戮的同时,北方游牧人如洪水一般从蒙古高原横冲直下,和农耕人争夺生存空间。

一场长达近四百年的战乱由此展开。

在全国范围内,先有魏、蜀、吴三国鼎立;继之而起的是短命的西晋王朝。

西晋之后,在北方,先有五胡十六国的割据政权,后有鲜卑拓跋部建立的北魏、东魏、西魏、北齐、北周等政权的替换。

战争削弱了中原王朝政府对西域的统治,使得这一时期中原王朝对西域的统辖力量较之两汉时期大为减弱。

西域的政治形势也因此发生了巨大的变化。

首先是北匈奴作为一股政治势力退出了西域历史舞台。

匈奴政权崩溃后,匈奴部众一部分南下进入中原,以后融入汉民族之中,一部分西迁中亚,留在蒙古高原的被后起的鲜卑部、拓跋部、高车部及突厥部兼并,匈奴之名不复存在。

西域出现了暂时的权利真空,于是,西域地区原有的数十个大小政权相互之间展开了激烈的兼并,形成了七国对峙的局面。

天山以北有乌孙国和车师国;天山以南有焉耆(起)、龟兹、鄯善、于阗和疏勒五国(比如,龟兹国的领土包括了今天的库车、拜城、阿克苏、温宿、新和、乌什、沙雅等地区)。

这种政治格局给来自草原和北中国的鲜卑、柔然、高车、呀哒等民族势力进入西域争霸提供了有利的外部条件,导致其在西域地区进行了长时期的活动和战争。

战争给西域的人民造成了很大的痛苦,给西域的经济造成了极大的破坏,但是在客观上促进了西域地区各部族和民族之间的融合与同化。

最后,突厥兴起于金山,再次统一了大漠南北和西域各地,结束了300多年的纷乱割据局面。

魏晋南北朝时期西域民族大融合的特点和意义。

特点:1,鲜卑、柔然、高车和厌哒等政权在西域进行的一个多世纪的争战,引起了这一地区政局的大动荡,给当地社会经济带来了极大的破坏。

但是,国内各民族的战争又促成了各民族间的特殊环境和形式下的交流和交往。

《中国秘书史》思考题参考答案第一章中国秘书工作的起源1.简述我国秘书工作的起源过程。

答:我国秘书工作孕育于部落联盟的昌盛时期,萌发于夏朝,形成于殷商。

我国部落联盟的昌盛时期,已经形成了社会组织的领导部门,有了原始文字、原始的公务活动记录,有了专事记录的人员,出现了秘书活动。

那一时期也就成为我国国家秘书工作的孕育时期。

夏朝已有了公务文书和宫廷档案,并有了以此为主要业务的官员。

由于有关夏朝的记载甚少,至今尚难断定其秘书工作已经形成。

但是,秘书工作已在夏朝萌发。

商朝已有了不同名目、不同职掌、不同层次的史官,商朝末年建立起了我国最早的中央秘书机构——太史寮,有了甲骨文书,文书档案工作起步。

因此,我国的秘书工作从部落联盟昌盛时期孕育,经夏朝萌发,至迟在殷商已经形成。

2.简述中央秘书机构——太史寮的产生及影响。

答:商朝末年,随着统治区域的扩展、人口的激增,国事日趋繁忙。

作为辅助管理者的秘书也相应增加了,他们需要被组织起来,各司其职,又互相配合,才能有效地处理各方面事务,这样,就促使了专门秘书机构的产生。

据甲骨文和金文记载,商朝末年,朝廷中出现了秘书机构——太史寮,其主官称太史,下隶有层次不同、职掌各异的史官,它的主要职责是负责商王的册命及祭祀等事宜,其结构虽然简单,却是至今我国历史上最早诞生的中央秘书机构。

3.简述甲骨文书。

答:甲骨文是刻写在龟甲或兽骨上的文字。

是我国已发现的最早的成熟的古文字。

甲骨文书是商王室用甲骨文写下的,记录以商王室的各种活动的文书,已初步具备文书的基本要素。

4.试分析“管理”与“文字”两大条件对秘书工作产生的决定性作用。

答:文字是人类文明的标志,是表意的工具,也是书写文书的先决条件。

文书是人类在社会实践中形成的材料,它只有在文字出现后才可能产生。

各文明古国的进化史都证实了这一点。

公务文书需要有人拟制、处理、传颁、保管,由此产生了以文书工作为主要业务之一的秘书和秘书工作。

因此,文字和公务文书的出现,是秘书工作起源的一个社会条件。

2012年自考《中国行政史》复习资料第4章第四章魏晋南北朝三公官职务完全荣誉化的必然性:汉武帝实行中外朝制,三公级别和待遇基本不变,出任三公官也被朝野公认为就宰相职,但三公并无实权,地位进一步荣誉化,甚至对具体的行政事务也不再负实际责任,仅对军国大事享有咨询权。

从此之后,三公已不再是国家的行政长官,三公府也因此沦为三公个人的秘书机构。

地方行政管理层次调整的必要性:1、首先是州的数量大量增加;2、其次是郡的滥置;3、州郡的滥置导致了州郡所辖的范围急剧减小,使一些州郡徒有虚名,一州辖二郡,甚至委多郡都不辖县,同一个地方立两个郡名,州郡的滥置导致了机构的臃肿和重叠,造成行政效率的低下,加剧了政局的动荡。

地方行政管理层次调整的内容:为了稳定政权,加强对地方的管理,魏晋南北朝时期各政权在不改变原有旧行政体制基本框架的基础上,对地方行政体制进行了一些调整,主要体现为以下的两个方面:1、是在州上设官。

从曹魏开始便在州之上设置都督诸州事,以协调各州行动,北魏还在州之上设置具有中央派出机构性质的“行台”,但北齐之后此制夭折。

2、强化县级的行政管理。

晋朝规定,县令有政绩的可将县级地位升级,又规定官员不曾为县官者不得出任台郎。

北魏也曾有类似规定。

这些规定的目的是在于强化县级的行政管理。

侨州郡县设置的作用及其弊病:东晋初年,北方士族率领大量依附人口南渡,东晋政府为了维护统治秩序和保护南迁士族的政治经济利益,便在人流集中的地方按他们的原籍的名称侨置州、郡、县,这样一方面照顾了各大家族的利益,为他们做官增加了位置,也使其控制大量依附人口成为合法,另一方面,也起到了稳定统治秩序的作用。

但侨州郡县与原州郡县并置一处,也造成了地方行政管理的混乱。

左郡县:是魏晋南北朝时期南方各政权在蛮族地区建立的一种侧重内部自治性质的地方行政体制。

左郡县长官由中央政府选派或由各地少数民族首领充任。

凡由各地少数民族首领充任长官的左郡县基本上依据各少数民族传统进行治理。