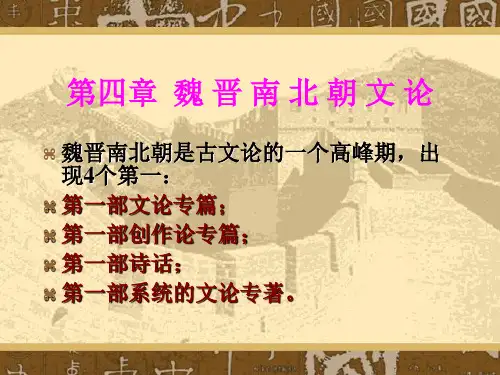

第四章 魏晋南北朝时期的哲学共39页

- 格式:ppt

- 大小:6.27 MB

- 文档页数:39

论魏晋南北朝的社会思想一、魏晋南北朝的社会格局魏晋南北朝时期从公元220年曹丕代汉开始,至公元589年杨坚灭陈结束,共369年时间。

这个时期,国家处于长期分裂阶段、门阀地主阶级势力增强、推动了社会思想朝着新的阶段发展。

魏晋南北朝时代是思想解放的历史阶段,是战国“百家争鸣”的延续。

社会形态主要表现在以下几个方面:(一)长期分裂割据,政权频繁更迭,社会动荡不安,是这时期历史最突出的特点。

在近四百年的时间里大部分处于分裂动荡之中。

(二)统治阶级内部斗争激烈,汉族与少数民族政权对峙并互相融合,是这一时期历史的又一个特点。

来自统治阶级内部的某一政治集团,不断壮大自己的势力,诛锄异己,并与执政集团相抗衡,最后取而代之,是这一时期朝代更迭的一般规律。

(三)寒门与士族矛盾尖锐,知识分子极端压抑,是这一时期历史的两外一个特点。

门阀制度的腐朽性在当时显而易见。

它不辨贤愚,优略,凭血缘和门第来确定地位,授官用人。

而贫寒之士则拒之门外,他们穷愁潦倒,饱受冷落,内心凄凉,他们无法实现自己的理想,使用文学的形式揭露门阀制度的不合理,批判社会政治的黑暗,倾述深重压抑下的愤慨之情。

这些构成了这时期文学的一个重要主题。

(四)与社会的长期混战,政权的频繁更迭相应,这时期的思想领域也发生了显著的变化。

罢黜百家,独尊儒术,是适应汉代封建统一帝国的需要而确立的文化统治思想。

魏晋南北朝是继战国百家争鸣思想解放之后,中国古代思想史上第二次思想解放的时代。

二、玄学兴起发展并与反玄学并存所谓玄学,狭义上指魏晋玄学,“玄”指虚无飘渺、道理丰富,它最早见于《老子》的“玄之又玄,众妙之门”。

其内在本质是还原人本身个性价值。

玄学的兴起,是老庄哲学的继承和发展,实现对古代思想家的首次全面思想启蒙,影响了对魏晋文人的思想观念、生活理念、审美格调、人生品味和写作风格。

魏晋玄学吸收和借鉴了汉代经学,东汉灭亡后,传统儒学逐渐衰落,魏晋统治者从老庄角度出发解释儒经,崇尚《周易》、《老子》、《庄子》,以“玄谈”来维护其奢靡的生活方式,由于统治者重视,魏晋玄学产生后发展迅速。

魏晋南北朝时期关乎语言的哲学思想异彩纷呈,独树一帜。

王弼具有鲜明工具主义倾向的言不尽意论,不仅是魏晋玄学发展的一个里程碑,而且逐渐渗透到谈坐论辩、文学艺术、经籍训诂、文字研究、佛经翻译等广泛领域,成为魏晋南北朝时期一个具有普遍意义的语言范式和方法论原则,影响极为深远。

它与僧肇对语言的空观思想,较为重视文字音、形背后之意义的文字训诂思想,以及强调诗言志传统的文学语言观念等一道,成就了一种言无言的意境之美。

[关键词]名实关系论;王弼;言意之辨;语言的空观;无言之美对于魏晋时期学术思想,后人或以清谈误国批评之,或以风度雅致赞美之,褒贬不一。

然而,上自汉末下迄南北朝统一,玄风大盛,学术思想的自由解放、往复辩难的气息浓厚,对于语言的哲学反思继先秦、两汉之后又上升到了一个新的高度。

在诸如名实关系论、言意象之辨、“理胜”与“辞胜”之辨、佛经翻译中的“格义”和“合本”等关乎语言的哲学论辩层出不穷。

这一时期语言哲学思想,既有本体论的也有工具论的,既有认识论的也有境界论的。

本文将分别从语言,政治、实在,翻译和文字训诂等四个方面对其进行简要论述。

一、正名主义-从名实论到名理学葛瑞汉曾经认为,中国语言哲学关注的主要不是本质问题而是名实相符问题。

把握名实关系,不仅仅是研究整个中国古代语言观的一条主线,也是研究魏晋南北朝时期语言观的一把钥匙。

名与实,在先秦名家和墨家那里,一般被规定为能指与所指的关系,即作为共相的名称、概念与其所指称的具有共同本质属性的实在之间的关系。

但是汉魏时期的名实关系论则带有明显的政治色彩,已不单是一个语言学或逻辑学问题,而主要是一门如何认识、选拔、使用和评价人才的知识论和政治学。

它主要包含三个方面的内容:一是品鉴的名实,它主要关注人才的流目品题与实际才能之间的关系。

二是才性的名实,主要研究人的才能与德性的离、合、同、异关系。

它的兴起与曹魏时期唯才是举的人才选拔制度有着密切关系。

三是律学的名实,它主要研究的是官职的权责关系,以便进一步“参伍形名”-综合比验官吏的实践效果与法规的文字规定之间的对应关系。

魏晋南北朝时期的天人关系特点——以王弼的天人观为例摘要天人关系是中国哲学的一对基本问题,它关注的是人与世界的关系,是人之为人存在的依据,为人的生命层次的提高提供理论上的回答。

天人关系的哲学命题可概括为“天人合一”、“天人感应”与“天人相分”三种。

天人合一、万物一体是中国哲学一直遵循的思想主线,重视人与自然的和谐,强调道德理性与自然理性的一致。

天人和谐是中国哲学追求的共同理想,但是不同的时代有着各自不同的表现形式,蕴含着不同的社会历史内容。

魏晋南北朝时期的哲学特点突出的表现为“玄学”,玄学的产生是具体的时代的产物,玄学致力于自然与名教的结合,力图实现天道与人道的完美统一。

王弼作为魏晋玄学的代表人物,他的天人观与董仲舒的“天人感应”的宗教神学色彩的天人观有着截然不同的进路,呈现出了一种新型的天人关系,为后来的天与人的贯通提供了借鉴,也为当时的人们摆脱困境提供了一条出路。

本篇主要分为三大部分:首先,介绍天人关系问题的理论背景,先秦两汉时期的天人关系的发展进路对魏晋南北朝时期的天人关系的形成必定会产生一定的影响。

其次,着重阐释王弼的天人观,王弼认为名教本于自然,建立了自己以“无”为主的哲学体系,用“无”取代了“道”,落实到实践层面上,提出了“崇本息末”、“体用不二”与“得意忘言”的方法论,力图实现儒与道的贯通,他的这种理想成为当时人们的共同愿望,为后来的竹林玄学与西晋玄学提供了解决问题的一条思路。

最后,王弼的天人观有着十分积极的意义,论证“天人合一”为解决人的生存困境与生存危机提供了重要的思想支持,也为当代中国和谐社会的建构提供了重要的理论启示。

关键词:天人观玄学自然与名教贵无论崇本息末一.引言哲学关注的是人,力图解决的是关于人的一切问题,包括人是什么,人的本质是什么,继而继续追问,人从哪里来,人又要到哪里去,人的终极目标在哪里,人的生命的意义是什么等等。

这些问题构成了每个哲学家都无法逃避的问题,对于它们的回答是哲学家们自身的理论素养与人生观、价值观与世界观的重要组成部分。

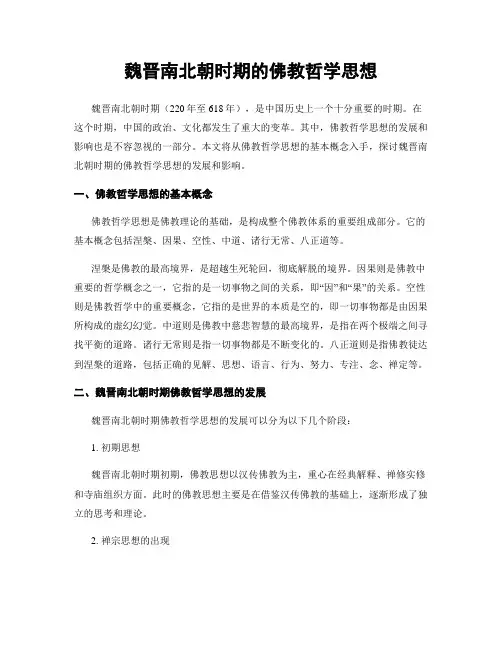

魏晋南北朝时期的佛教哲学思想魏晋南北朝时期(220年至618年),是中国历史上一个十分重要的时期。

在这个时期,中国的政治、文化都发生了重大的变革。

其中,佛教哲学思想的发展和影响也是不容忽视的一部分。

本文将从佛教哲学思想的基本概念入手,探讨魏晋南北朝时期的佛教哲学思想的发展和影响。

一、佛教哲学思想的基本概念佛教哲学思想是佛教理论的基础,是构成整个佛教体系的重要组成部分。

它的基本概念包括涅槃、因果、空性、中道、诸行无常、八正道等。

涅槃是佛教的最高境界,是超越生死轮回,彻底解脱的境界。

因果则是佛教中重要的哲学概念之一,它指的是一切事物之间的关系,即“因”和“果”的关系。

空性则是佛教哲学中的重要概念,它指的是世界的本质是空的,即一切事物都是由因果所构成的虚幻幻觉。

中道则是佛教中慈悲智慧的最高境界,是指在两个极端之间寻找平衡的道路。

诸行无常则是指一切事物都是不断变化的。

八正道则是指佛教徒达到涅槃的道路,包括正确的见解、思想、语言、行为、努力、专注、念、禅定等。

二、魏晋南北朝时期佛教哲学思想的发展魏晋南北朝时期佛教哲学思想的发展可以分为以下几个阶段:1. 初期思想魏晋南北朝时期初期,佛教思想以汉传佛教为主,重心在经典解释、禅修实修和寺庙组织方面。

此时的佛教思想主要是在借鉴汉传佛教的基础上,逐渐形成了独立的思考和理论。

2. 禅宗思想的出现魏晋南北朝时期,大乘佛教开始流行,并且逐渐取代了小乘佛教。

其中,禅宗思想的出现,对整个佛教哲学思想的发展产生了重要影响。

禅宗强调“不立文字”,强调直接体验,从而发展出了独特的禅修法门。

3. 涅槃学派的出现在魏晋南北朝时期,还出现了以涅槃学派为代表的新兴学派。

涅槃学派主张借助禅定体验而认识涅槃,批判了法相宗所倡导的研究文字的方法。

涅槃学派认为,佛教教义最终的目的是达到涅槃,认识人生的真正意义。

4. 中观学派的兴起魏晋南北朝时期,佛教哲学思想的重心逐渐由内向外转移,中观学派的思想开始得到推广。

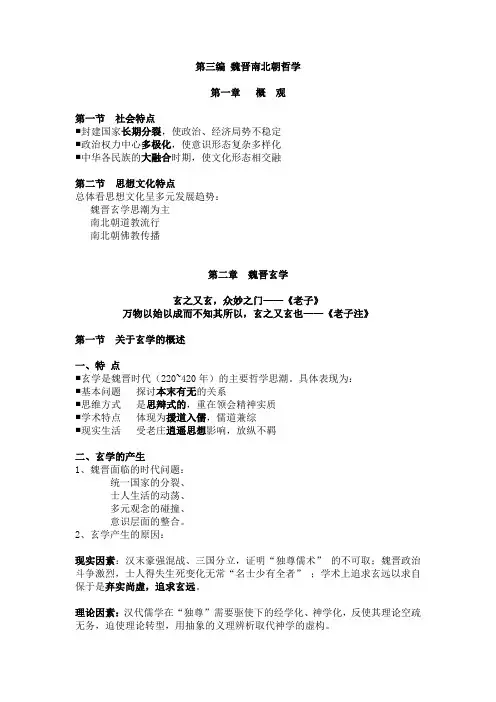

第三编魏晋南北朝哲学第一章概观第一节社会特点封建国家长期分裂,使政治、经济局势不稳定政治权力中心多极化,使意识形态复杂多样化中华各民族的大融合时期,使文化形态相交融第二节思想文化特点总体看思想文化呈多元发展趋势:魏晋玄学思潮为主南北朝道教流行南北朝佛教传播第二章魏晋玄学玄之又玄,众妙之门——《老子》万物以始以成而不知其所以,玄之又玄也——《老子注》第一节关于玄学的概述一、特点玄学是魏晋时代(220~420年)的主要哲学思潮。

具体表现为:基本问题探讨本末有无的关系思维方式是思辩式的,重在领会精神实质学术特点体现为援道入儒,儒道兼综现实生活受老庄逍遥思想影响,放纵不羁二、玄学的产生1、魏晋面临的时代问题:统一国家的分裂、士人生活的动荡、多元观念的碰撞、意识层面的整合。

2、玄学产生的原因:现实因素:汉末豪强混战、三国分立,证明“独尊儒术” 的不可取;魏晋政治斗争激烈,士人得失生死变化无常“名士少有全者” ;学术上追求玄远以求自保于是弃实尚虚,追求玄远。

理论因素:汉代儒学在“独尊”需要驱使下的经学化、神学化,反使其理论空疏无务,迫使理论转型,用抽象的义理辨析取代神学的虚构。

三、经典三玄:《周易》《老子》《庄子》《周易注》《老子注》《庄子注》四、主题玄学的哲学主题是本末有无的关系问题,但实质却是围绕着儒学的本质展开的,是关于名教与自然、纲常礼法与自然无为的关系问题。

玄学家通过倡导崇本息末以证明“名教”与“自然”的同一性。

是为“名教自然”之辩。

名教:指正统儒学所确立的社会规范,引申为一般的社会秩序和行为准则。

泛指有为。

自然:指宇宙的普遍本体,又指与人为相对的天道自然。

泛指无为。

五、汉—魏哲学形态的转化主线:神学目的论—玄学本体论特点:将先秦学说神学化、政治—玄理化、自然化结果:为儒学寻求天命依据—重建儒家道德本体六、意义中国哲学由宇宙论转向本体论。

在中国哲学史上第一次将儒家与道家的基本价值系统整合为“名教即自然”的同一哲学命题之中。

第四章魏晋南北朝时期的哲学第一节魏晋南北朝哲学概述背景分析近四百年的社会动荡,在文化上的意义是中华民族的第二次大融合。

1、魏晋南北朝是中国历史上第二次民族大融合时期。

2、政治上,门阀士族把持政权;经济上亦然,表现为对南方的开发。

3、思想发展的趋势:两汉神学经学随汉政权的衰落而失势;道家思想转入宗教信仰;道儒合流形成了新道家思想。

4、社会心理因社会动荡处于裂变之中,人们渴望清净。

5、科学技术有新的发展,提高了人们对自然的认识。

第二节魏晋玄学玄学思潮的形成和演变1、何为玄学?特指兴起于正始年间的以《老》《庄》《易》经典为对象,研究自然与名教关系、言与意关系的新道家思潮。

(1)它是道家老庄一派的变种(2)它又是与儒家紧密联系的学术思潮:名教出自自然,承认名教的存在(3)玄学立足于道家而又调和儒道,何晏既著《道德论》,又以道家思想注《论语》;王弼既注《老子》,又以道家观念注《周易》;阮籍既著《达庄论》,又著《通易论》。

所以玄学家将王弼注的《老》《易》和向秀、郭象注的《庄》,并称为“三玄”。

“三玄”是玄学思想的根基。

2玄学产生的原因(1)玄学是汉代儒家经学衰落的必然结果(2)汉代察举制度的腐化,清议之风及“形名”之学兴起孔子曰:以言取人,失之宰予;以貌取人,失之子羽。

刘劭《人物志》:名者,所以名实也。

实立而名从之,非名立而实从之。

事贵乎有验,言贵乎有征。

(3)王弼在《周易略例》中提出了“得意忘言”之说,实直接开创了玄学的先声。

汤用彤先生说:王弼首倡得意忘言,虽以解《易》,然实则无论天道人事之任何方面,悉以之为权衡,故能建树有系统之玄学。

(《魏晋玄学论稿》)故玄学的形成直接是由王弼开始的。

(汤先生的话并不正确,历史上第一次提出言意之辩的是荀粲,他认为圣人之意是难以言论的。

)3、玄学的意义王弼说:“玄,谓之深也。

”向秀和郭象也将“玄”字解释为“玄冥”。

玄冥即幽深、玄远之意。

玄学的根本意义当然是玄远之意,所以玄学即玄远之学。

哲学思想史的研究对象、内容及意义——以魏晋南北朝为中心一、引言A. 研究魏晋南北朝哲学思想史的背景B. 本文的研究意义二、魏晋南北朝哲学思想史研究的对象A. 魏晋南北朝时期的历史背景B. 儒家、道家和佛家在这一时期的发展C. 代表人物和代表作品的介绍三、魏晋南北朝哲学思想史的主要内容A. 儒家思想的研究B. 道家思想的研究C. 佛家思想的研究D. 学术界对于这一时期哲学思想的评价四、魏晋南北朝哲学思想史的意义A. 思想交流与文化融合的历史价值B. 对于中国哲学史的发展具有深远影响C. 对于世界文明的贡献五、魏晋南北朝哲学思想史的未来发展A. 学术界的关注及新的研究方向B. 哲学思想史的传承与创新六、结语A. 总结全文的论点和主要内容B. 对于魏晋南北朝哲学思想史的研究所提出的展望第一章引言研究哲学思想史是了解一个时代智慧的方式,反映了人类社会发展的内在规律和特征。

在中国哲学思想史中,魏晋南北朝时期是一个充满思想成果与开拓性的时期。

特别是在佛教入华之后,中国文化与佛教文明相互融合,形成了中国特有的佛教文化,推动了古代中国哲学思想的再创造,形成了丰富多彩的哲学思想史,为研究中国哲学思想和中国文化变迁提供了充分的素材和姿态。

本文主要研究魏晋南北朝哲学思想史,探讨其内容和意义,以期深入了解这一时期哲学思想发展的内在规律,为了解中国哲学思想史的长久发展奠定基础。

第二章魏晋南北朝哲学思想史研究的对象A. 魏晋南北朝时期的历史背景魏晋南北朝时期是中国历史上有名的一个时期,从220年至589年,主要包含三个时期:魏晋时期(220年-420年)、南北朝时期(420年-589年)。

这一时期,中国社会经历了多次王朝的变迁和政治动乱,数次民族大迁徙,尤其是北方氛围不断的战乱,引起历史学者和哲学家对当时社会状况的高度关注。

这一时期环境的变化和社会发展状况的变化,形成了这一时期哲学思想史的特征和内在规律。

B. 儒家、道家和佛家在这一时期的发展魏晋南北朝时期是我国对世界文化和哲学思想的吸收和汲取的重要时期,中国的三大传统哲学学派儒家、道家和佛家在这段时间里都有了自己的度量,每个哲学学派都有其重要的代表人物和思想的代表作品。

中国魏晋南北朝思想史一、魏晋南北朝思想概述魏晋南北朝,上承两汉,下接隋唐,时间跨度近四百年(公元220—589 年)。

在过去相当长的时间里,人们普遍认为它是充满战争和灾难的时代,是一个大分裂、大倒退的历史时期。

这种似是而非的看法长期禁锢着人们的头脑,有必要廓清和纠正。

毋容置疑,在这一历史时期:魏、蜀、吴三国鼎立、匈奴、羯、氐、鲜卑、羌“五胡乱华”;晋分西东。

接着是南北对峙;南朝历经宋、齐、梁、陈四代,北朝有过北魏、东魏、西魏、北齐、北周五朝。

在民族关系上,北方边境各少数民族在东汉末年豪强军阀连年内战的时机,主动或被迫内迁,与当地原来的汉族人民错杂而居;南方依溪傍涧的少数民族,也在威胁与利诱下纷纷出山。

这种三国鼎立、南北朝对峙以及民族大迁移,是和平与一统的对立物,也是社会动乱不安的表现形式。

但是,从更高的理论层次去看,在分裂中有竞争,在迁徙中有融合,在破坏中有建设,在黑暗中有光明,却又是事物发展运动的最基本原理。

从中华民族整体的视野而言,我们不能因循过去的历史偏见,把北方少数民族的迁入中原视为“五胡乱华”,称十六国为“僭伪诸国”;也不能回避赞扬分裂的嫌疑,把“统一”和“分裂”这两个概念绝对化,片面强调统一的积极意义,从而抹煞分裂对抗后达到新的统一的客观效用。

从实际情况看,魏晋南北朝也并不像旧史学家们所说那样是黑暗和倒退的中衰阶段,而是一个很有特色的历史时期。

在中国历史长河中,魏晋南北朝经历的是一段急流险滩和峰回水转的航程,仿佛万里长江中的三峡,乱石穿云,惊涛拍岸,猿声哀啼,催人泪下。

那险象环生的峭壁悬崖,那一泻千里的激浪狂澜,给勇敢者以选择,给智慧者以力量。

就宏观而言,它给秦汉时期的中国文明带来了新的活力,又为隋唐时代的中国文明作了新的准备。

对于这样一个颇有特色的历史时代,我们怎能以“黑暗”、“倒退”等一言以蔽之呢!那么,若与秦汉和隋唐历史时期相比,魏晋南北朝又有什么特点呢?其一,朝代更迭频繁和新经济区得到开发毋容置疑,魏晋南北朝是中国历史上朝代变更最为频繁的时代,但其变更方式大都比较温和,如曹丕代汉建魏,司马炎代魏建晋,刘裕代晋建宋,萧道成代宋建齐,萧衍代齐建梁,都是以“禅让”方式取得的。

魏晋南北朝时期的哲学思潮魏晋南北朝时期是中国历史上一个动荡的时期,它的特点是政治剧变频繁,社会风气变幻莫测。

在这个时期,人们开始关注人生的意义与价值,哲学思想开始变得更为浪漫主义。

本文将探讨魏晋南北朝时期的哲学思潮。

一、佛教思潮魏晋南北朝时期,佛教入华,对中国哲学思想产生了深远的影响。

佛教思想强调追求内心的平静与修养。

从此,中国哲学对于塑造自己的心灵、精神内涵走上了一条新的道路。

慧思与道炬的佛学思想影响深远。

道炬的《法华经义》中有“一切有为法如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观”之论述,提醒人们生命如苦难行云流水,快乐顷刻即逝。

此思想也强调人们应当想开、活在当下,在有生之年尽力做好每一件事。

二、理学思潮理学思潮可以说始于王弼,由他带动了董仲舒、郭象和韩愈等一代人的发展和完善。

理学思想是以儒家思想为基础,提出要研究万物本来的道理和规律,以便辅以人类的正义和道德。

理学思想强调人的内心和外在环境的关联性,同时又反对邪教。

韩愈曾说“我不如一山之石坚,也不如一堂道之师尊重”的话,强调人振奋精神、抱有坚定信仰的必要性。

三、玄学思潮玄学思想是道家哲思的重要体现,玄学思潮也从玄学思想中得以发展。

玄学文化强调道家哲学思想中有神秘、古怪之处。

玄学思想的代表作品之一是《淮南子》。

《淮南子》的哲学思想强调“天人合一”,将宇宙宏观和人类逐渐同化,人与自然和谐相处。

《淮南子》也提到了“道之所造者”,阐释了造物主的思想。

四、墨学思潮墨学思潮强调“兼爱”,既不是“恶之谓之恶,善之谓之善”,也不是“恶之谓之善,善之谓之恶”。

墨家文化的哲学思想种子在中世纪留下了不少的影响,例如北宋苏小小的《白蛇传》中岳飞的豪气,或清代桑弘羊的俊俏。

墨家思想强调“论功”,主张论功行赏和物质回报以激发个人创新。

中庸思想和孟子的“仁义道德”也鼓励人们向德行优良的目标发展,并对个人成就给予高度评价。

魏晋南北朝时期的哲学思潮与中国古代哲学的史诗性发展密不可分,它体现了中国古代哲学思想的丰富性和多样性。